普通高校农村籍贫困生社会融合与综合能力关系研究

2022-03-22向为民文旭初梁桂保

向为民,文旭初,梁桂保

(1.重庆工商大学 管理科学与工程学院, 重庆 400067; 2.重庆工商大学 工商管理学院, 重庆 400067)

《2020年中国学生资助发展报告》显示,2020年全国发放国家助学贷款对象为506.43万人,发放金额378.12亿元,同比增长6.53%和9.26%[1],发放助学贷款人数创历史新高。2020上半年,我国大学生失业率创同期新高,全国20~24岁大专及以上人员失业率达到19.3%[2]。综合素养低、心理素质较差、专业素养不强等问题使贫困生的就业形势更为严峻,导致脱贫困难[3]。就业需要考察个人的综合能力,综合能力强不仅有助于农村籍贫困生就业,也为农村籍贫困生通过其他方式脱贫提供了可能性。农村籍贫困生较差的社会融合可能会影响其综合能力,因此本文探索家庭经济条件、社会融合与综合能力之间的关系。

一、文献综述

最早的贫困定义是Orshansky在20世纪60年代基于满足基本生活需要和最低生活水平而提出的[4]。这种定义由于不能反映家庭的实际收入和贫困户的偏好而受到一些经济学家的批评。20世纪80年代末,部分学者发现收入差异会削弱贫困家庭脱离贫困的能力。因此,1990年的《世界发展报告》在传统基于收入的贫困定义中加入了能力因素。本文所使用的精神贫困概念是指价值观、文化观、道德取向与主流社会偏差所带来的心理问题[5]。社会融合是指移民和本地居民相互对文化适应的过程[6],精神贫困会引起社会融合问题。综合能力是学业能力、就业能力、人际交往能力与其他能力的集合。

(一)贫困生的物质贫困与精神贫困

贫困生是指家庭经济条件难以支付其在校期间学习和生活基本费用的大学生,其弱势家庭经济条件容易导致他们同时存在物质贫困与精神贫困。2011年,中央将农民人均年收入2 300元作为新国家扶贫标准。根据世界银行2018年修订的最新贫困标准,我国贫困标准为每人每天支出低于5.5美元(1)数据来源于世界银行发布的2018年《东亚太平洋地区经济半年报》。。因此,本文将家庭人均年收入低于13 000元人民币的家庭识别为贫困家庭,并且选取收入状况作为考察家庭经济条件的维度。家庭结构对贫困大学生学业能力有显著影响。Nonoyama-Tarumi认为,离婚所引发的家庭环境短期集中变化会造成子女较差的学业表现[7],父母中任何一方的缺失,都会影响子女的学业能力、素质发展[8]以及总体发展[9]。在具体表现上,与完整家庭相比,单亲母亲家庭的贫困生学业成绩平均将高出0.5~2分,而单亲父亲家庭的贫困生学业成绩平均显著降低3分左右[10]。因此,本文选取家庭结构作为问卷中家庭经济条件的维度。

国内对精神贫困尚未形成一个统一而明确的定义。刘欣从西方文化语境出发,认为精神贫困是指道德品性、价值取向、文化和社会规范、知识素养、思维模式等方面的偏差与不足[11]。农村籍贫困生进入大学学习后,经济条件的弱势地位,加上乡-城流动造成的文化对冲与经济文化劣势,易引发精神贫困[12-13]。现有研究中对精神贫困的研究较少,主要集中在贫困户而非贫困生。张露露发现,从精神需求入手能够增强贫困村民精神脱贫的内生发展动力[14]。对于贫困生,汪青松认为,不仅要从物质层面给予贫困生外在的直接脱困,更要注重构建激发机制,促进其能力的提升[15]。关于贫困生精神贫困相关的研究未深入考察农村籍贫困生的成长环境,因此,从社会融合的角度探究农村籍贫困生的精神贫困,不仅能构建激发机制,还能深入考察其成长环境。

(二)农村籍贫困生的社会融合

社会融合具有多种理论来源,如1782年海克特的“熔炉论”[16]、1915年霍勒斯·卡伦的多元论[17]与涂尔干从社会团结机制的变化中推演出来的整合论[18]。西方社会融合关注点主要集中于移民与种族问题,而进城务工的农民工与政策性移民则是我国社会融合的主要研究对象。我国学者根据这一特点提出的“城市适应”概念是大多数社会融合研究的出发点,其本质属于一种从农村生活到城市生活的“现代性融合”[19],这与农村籍贫困生进城学习的状况相似。

社会融合是指移民和本地居民相互适应和渗透,相互分享各自的文化、情感、记忆和经历的过程[6]。社会融合分为经济融合与非经济融合,经济融合是社会融合的前提和基础,非经济融合则是社会融合的深化,包括文化融入、心理认同与身份认同[20]。社会融合相关研究主要集中于农民工。王青和刘烁发现,进城农民工的社会融合对多维贫困的贡献率较高[21]。武汉大学易地扶贫搬迁后续扶持研究课题组认为,帮助易地扶贫搬迁贫困人口完成社会融合,是实现易地扶贫搬迁贫困人口脱贫致富的关键之一[22]。成前和李月认为,社会融合在一定程度上可以提高流动女性的就业水平[23]。从社会融合的结构来看,经济融合通常发生在先,经济收入与住房状况的差距会使农民工对自身社会地位认知产生分化,导致农民工之间的经济融合具有差异[24-26]。非经济融合滞后发生,农村籍贫困生进城学习与农民工进城打工有相似的特征,可能存在类似的社会融合问题。农村籍贫困生从踏入城市起便面临社会融合的两难抉择,即保留原有文化、心理,维持“农村人”标签,这意味着心理上与同学的疏远与排斥[27],不利于其在城市发展;或放弃“农村人”标签,接受城市主流文化与习惯,降低社会融合难度,这有利于贫困生脱贫。许多贫困生维持“农村人”的标签是导致其能力相对较差的原因之一。

(三)贫困生综合能力

学界对贫困生综合能力并没有统一的定义,本文整合现有对贫困生能力的研究,将贫困生综合能力归纳为学业能力、就业能力、人际交往能力与其他能力,从4个维度的相关文献中抽取题目,考察普通高校农村籍贫困生的综合能力。

国内外的研究发现,弱势群体的学业能力显著低于非弱势群体的学业能力。在美国,弱势群体在科学与数学课程中表现不佳[28],父母的社会经济地位显著影响其子女的学业成绩[29]。而在我国,弱势群体多为贫困生。王小虎等发现,高水平大学中专项计划学生的高考成绩及大学学分绩点显著低于非专项计划学生[30]。李洁和欧蒙采用分位数回归方法,发现贫困生家庭收入对贫困生智育成绩具有影响[31]。对于学习的过程与经历,研究型大学的贫困生与非贫困生在学业参与过程以及整体学习经历满意度等方面均存在显著性差异,经济水平的差异在一定程度上反映家庭经济资本通过“显性”和“隐性”的方式影响教育公平[32]。物质贫困通过“显性”的方式直接影响贫困生综合能力,精神贫困也通过社会融合以“隐性”的方式间接影响其综合能力。近年来,学者对贫困生就业能力关注度持续上升。就业能力的概念在1909年首次由Beveridge提出[33],先后形成了位置冲突理论与过程模型等不同的理论观点[34]。王新俊与孙百才梳理了国外近30年就业能力概念的演变,指出大学生就业能力不仅是指大学生初次就业所需的能力和个人特质,还是大学生参与社会生活所需的能力和个人特质[35]。张皓运用因子分析法,探索并检验了高校家庭经济困难学生就业胜任力的结构与内容[36]。结合既有研究,本文选取上文中职业适应维度的协作能力作为问卷中考查学生就业能力的题项,选取社会适应能力与组织协调能力作为问卷中调查学生就业能力的题项。

经济条件显著影响大学生的人际交往能力。冯宗侠抽样调查了500名北京理工大学学生,发现人际交往能力受经济条件的影响极其显著,贫困生的人际交往能力远低于非贫困生的人际交往能力[37]。周垚和沈红发现,学生资助能显著提高贫困生的人际交往能力,其中学生贷款对贫困生人际交往能力的提高程度最大[38]。本研究问卷中人际交往能力题项部分参考《大学生心理诊断》[39]中大学生人际关系综合诊断表,对大学生交谈、交际与交友、接人待物3个方面进行考察。

一些能力具有较为广泛的适用性,本文将其归纳为其他能力。信息获取能力应用场景较为广泛,张晓红等认为完善信息获取能力能提高创业成功率[40]。另外,拥有较强的信息素养能帮助提高学习效率[41]与就业质量[42]。抗压能力的应用场景也较为广泛,直接影响个人的整体素质[43]。因此,本文将信息获取能力与抗压能力单独作为一个维度的能力进行考察。

家庭经济条件差容易导致贫困生存在物质贫困与精神贫困,因此有学者提出不能仅从经济上资助贫困生,更应该从“德育”、精神引导等精神层面帮助贫困生提高能力,但鲜有文献提及通过社会融合进行精神贫困救助。良好的社会融合能力可缓解贫困生精神贫困,增强学业能力,提升就业水平,顺畅人际交往,进而提高综合能力,有助于贫困生在严峻的经济形势下脱贫。考虑到物质贫困直接影响贫困生学业能力、就业能力、人际交往能力与其他能力,农村籍贫困生的精神贫困可能以社会融合的形式出现,农村籍贫困生进入城市后的文化固守会导致其社会融合较差,而较差的社会融合将导致农村籍贫困生在心理上与同学的疏远,可能会引起社交等能力的不足。因此,家庭经济条件对综合能力的影响可能有一部分是通过社会融合造成的,或者家庭条件对综合能力进行影响时,会受到社会融合的影响。基于以上分析,本文认为社会融合在家庭经济条件与综合能力之间可能存在中介效应或调节效应,本文尝试通过揭示普通高校农村籍贫困生家庭经济条件与社会融合对综合能力的影响,提高农村籍贫困生的社会融合度,探讨其同时实现经济与精神脱贫的路径。

二、研究设计

(一)调查工具的选取与样本概况

在调查工具上,本问卷参考了3个方面的文献。一是国内外学者高度关注和认同的“研究型大学本科生就读经历调查”(Student Experience in Research University, SERU)问卷,结合中国高校实际情况选取其中的核心问题和部分独立模块;二是社会融合维度参考文献中提出的社会融合影响因素,包括《住房状况、社会地位与农民工的城市身份认同——基于社会融合调查数据的实证分析》[26]与《人力资本与流动人口的社会融入》[44]等文献,自行设置题项,考察贫困生社会融合度;三是依据《研究型大学贫困生与非贫困生的学习经历差异分析》[32]等文献中贫困生能力题项对大学生综合能力进行考察。

本研究选取重庆市普通高校本科生作为调查对象,在2020年7月16日与2021年6月10日分别进行问卷发放。问卷涉及10个关于大学生的家庭经济条件题项、9个关于社会融合的题项和17个关于综合能力的题项。剔除未认真作答与答题时间过长或过短的问卷,最终共收集问卷672份,有效问卷率为88.67%。样本有效性分析发现,样本基本信息与已有研究较为相似,但农村籍学生比例较大,可能是因为样本量较小或同群效应引起,农村籍学生比例较大不影响研究的进行。问卷在重庆普通高校校内与学校企业随机发放,也可能存在家庭经济条件相对较差的农村籍学生更愿意填写有偿问卷的效应。

(二)数据处理

家庭经济条件题项采用2点量表与6点量表;社会融合题项采用2点量表;综合能力部分采用6点量表,依次为“很差”“差”“较差”“较强”“强”“很强”。使用累加法得到各因子得分,再使用Mplus软件对其进行中介效应检验。样本基本信息如表1所示。

表1 样本基本信息

(三)变量界定与维度构成

本研究调查对象为普通高校农村籍贫困生,涉及3个基本变量,家庭经济条件(X)、社会融合(M)与综合能力(Y)。家庭经济条件是家庭劳动所得报酬或其他经济收入和生活消费支出情况[5];社会融合是指移民和本地居民相互适应和渗透的过程[19];综合能力是学业能力、就业能力、人际交往能力与其他能力的集合。

根据教育部和财政部的相关规定,“家庭经济困难学生是指学生本人及其家庭所能筹集到的资金,难以支付其在校期间的学习和生活基本费用的学生”[5]。本文根据世界银行2018年修订的最新贫困标准,将家庭人均年收入低于13 000元人民币,同时月生活费低于750元的学生认定为贫困生。问卷内容主要包含3个部分,分别测量大学生家庭经济条件、贫困生的社会融合程度和大学生综合能力。其中,综合能力主要从学业能力、就业能力、人际交往能力与其他能力4个维度考察。

本研究先通过问卷选出样本中的农村籍大学生,再根据家庭人均年收入与生活费情况筛选出农村籍贫困生,共得到217份样本。对考察家庭经济条件的10个题项使用探索性因子分析方法进行分析, KMO值为0.723,巴特利特球形度检验显著,说明数据样本适合进行探索性因子分析。继续对其做方差最大化正交旋转,反复剔除在各个因子维度上负荷都不高的题项,将剩余6个题项划分为两个因子:收入状况(因子1)与家庭结构(因子2)。这两个因子的特征根都大于1,能解释55.026%的总体情况。检验内部信度可知,Cronhach’s Alpha系数为0.713,说明用以上两个因子来测量家庭经济条件具有良好的内部信度。分析结果见表2。

表2 家庭经济条件的维度划分及内部信度

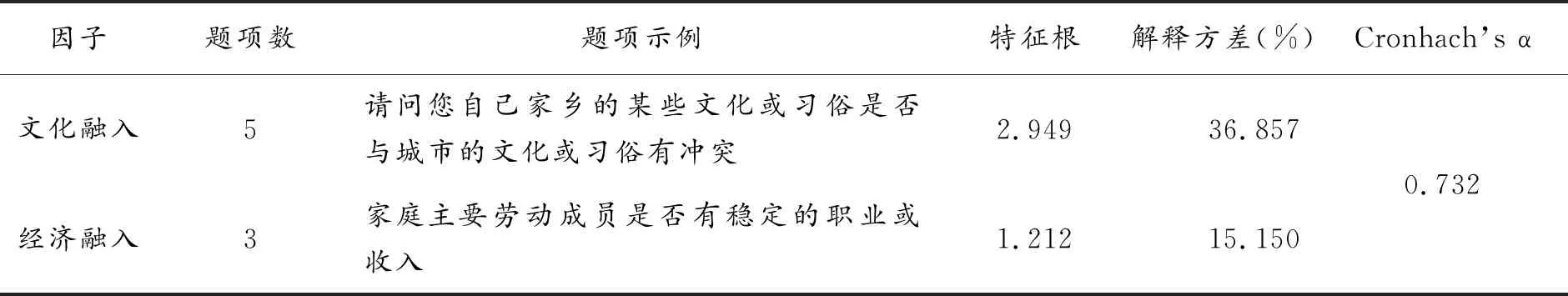

对9个衡量农村籍大学生社会融合程度题项的所有样本数据进行因子分析,KMO值为0.792,且巴特利特球形度检验显著,显示数据样本适合进行探索性因子分析。随后对9个测量农村籍大学生社会融合程度的题项做方差最大化正交旋转,反复剔除在各个因子维度上负荷都不高的题项,将剩余8个题项划分为两个因子,分别为文化融入(因子1)和经济融入(因子2)。这两个因子的特征根都大于1,能解释52.007%的总体情况。社会融合部分的Cronhach’s Alpha系数为0.732,说明此部分内部信度较好,用以上两个因子来测量社会融合具有一定的可靠性。分析结果见表3。

表3 社会融合的维度划分及内部信度

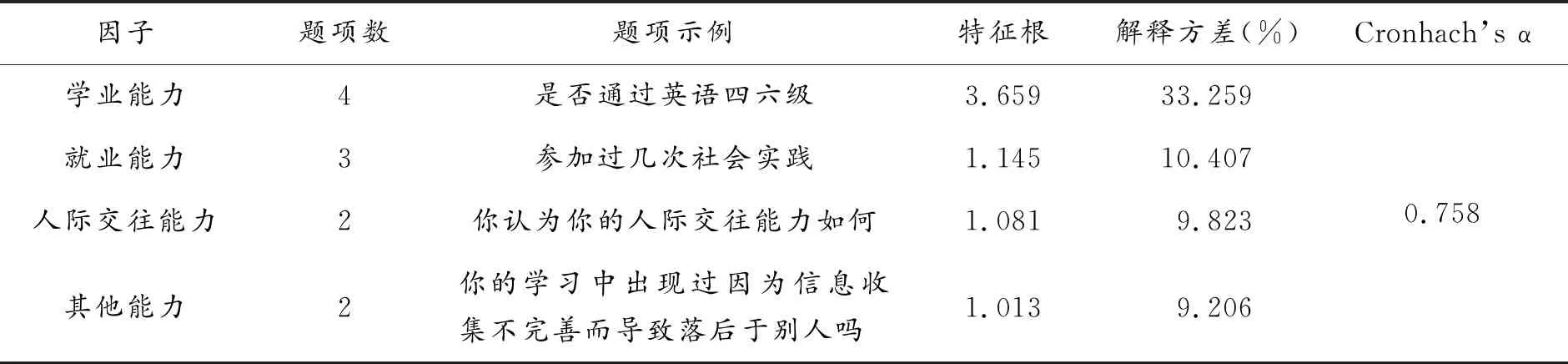

最后,对衡量大学生综合能力的17个题项的所有样本数据作因子分析,KMO值为0.823,表明数据样本适合进行探索性因子分析。对其中测量大学生综合能力的17个题项做方差最大化正交旋转。反复剔除在各个因子维度上负荷都不高的题项,将剩余的11个题项划分为4个因子,分别为学业能力(因子1)、就业能力(因子2)、人际交往能力(因子3)、其他能力(因子4)。结果发现,这4个因子的特征根都大于1,能解释62.695%的总体情况。检验内部信度, Cronhach’s Alpha系数为0.758,说明用以上4个因子来测量综合能力具有一定的可靠性。分析结果见表4。

表4 综合能力的维度划分及内部信度

三、模型确立与实证结果

(一)模型确立

已有研究认为物质贫困直接影响贫困生诸多能力,由家庭条件造成的精神贫困则会影响农村籍贫困生的社会融合[14],而社会融合能提升就业水平[23],是脱贫致富的关键之一[22]。因此,家庭经济条件对综合能力的影响可能有一部分是通过社会融合造成的,或家庭条件对综合能力进行影响时,会受到社会融合的影响。综上,本文认为社会融合在家庭经济条件与综合能力之间可能存在中介效应或调节效应。

首先建立如下模型对调节效应进行验证:

将家庭经济条件设为自变量X,社会融合程度设为调节变量M,综合能力设为因变量Y。a、b、c为参数,e为残差,假设Y与X有如下关系:

Y=aX+bM+cXM+e

经过结构方程的回归验证,c系数不显著,说明M的调节效应不显著。

将家庭经济条件设为自变量X,社会融合程度设为中介变量M,综合能力设为因变量Y,a、b、c、c’为参数,e为残差,构建如下模型:

Y=cX+e

M=aX+e

Y=c’X+bM+e

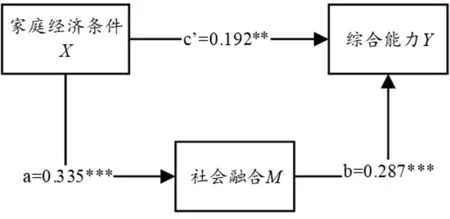

使用Mplus软件,对农村籍学生的家庭经济条件与综合能力关系中的中介效应进行检验,检验结果显示中介效应显著,变量关系如图2所示。

图2 变量关系图

(二)普通高校农村籍贫困生社会融合的中介效应

筛选出问卷中普通高校农村籍贫困生样本,选取Mplus软件检验社会融合在家庭经济条件与综合能力之间的中介效应进行检验。结果显示,观测数据与假设模型拟合良好(χ2/df=2.227,CFI=0.988,TFI=0.980,RMSEA=0.036,SRMR=0.034)。对简单中介模型进行检验, 家庭经济条件能够正向预测社会融合(r=0.335,p<0.001),家庭经济条件能够正向预测综合能力(r=0.192,p<0.05),社会融合能够正向预测综合能力(r=0.287,p<0.01)。这说明普通高校农村籍贫困生家庭经济条件越好, 其社会融合水平会越高,进而会提高他的综合能力。

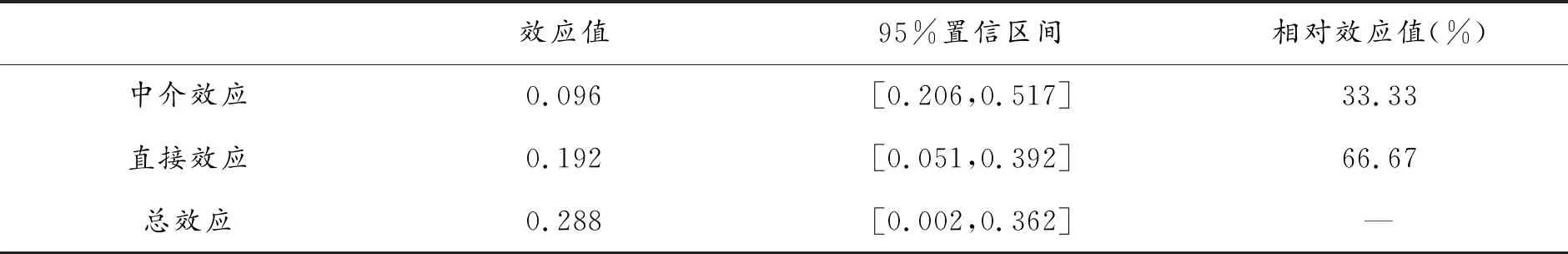

此外,采用Bootstrap法进行中介效应检验(见表5), 根据95%的置信区间是否包含0来检验显著性。社会融合在家庭经济条件与综合能力的中介效应95%区间为[0.206,0.517],上下限均不包含0,表明社会融合的中介效应显著,中介效果量为33.33%。因此,社会融合在家庭经济条件与综合能力之间起中介作用。

表5 总效应、直接效应及中介效应分解表

(三)分样本稳健性检验

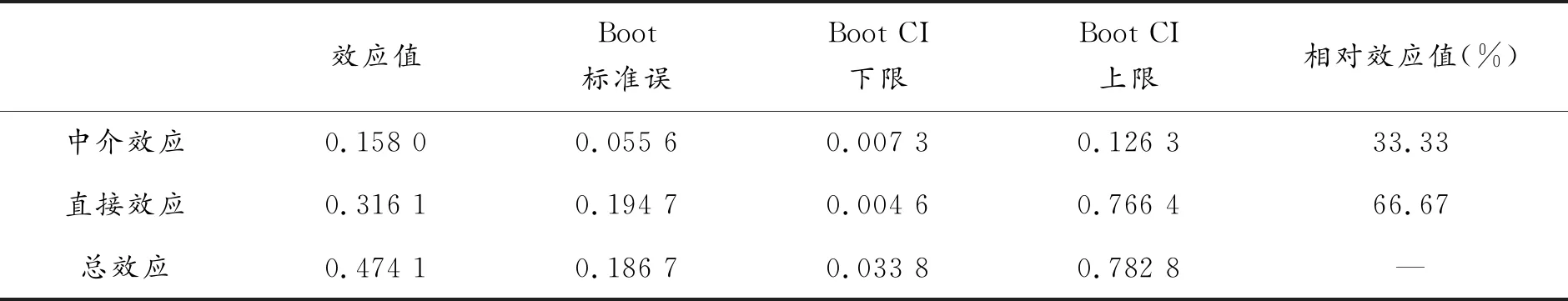

为保证结果的稳定,分样本改用SPSS Process软件[45],将各维度因子累加得到家庭经济条件、社会融合、综合能力综合得分,对中介效应进行检验。以家庭经济条件得分29为界,将样本分为较高收入农村籍贫困生与较低收入农村籍贫困生,其中较高收入农村籍贫困生样本115个,较低收入农村籍贫困生样本102个,分别进行中介效应检验,结果如表6、表7所示。其中较低收入贫困生样本的中介效应与直接效应的Boot CI上下限分别为[0.007 3, 0.126 3]与[0.004 6,0.766 4],上下限均在同一侧,不包括0。较高收入贫困生样本的中介效应与直接效应的Boot CI上下限分别为[0.008 0,0.387 2]与[0.014 3,0.563 6],上下限均在同一侧,不包括0,因此中介效应依旧显著。

表6 较低收入贫困生样本总效应、直接效应及中介效应分解表

四、结论与建议

(一)结论

通过中介模型检验发现,在普通高校农村籍贫困生中,家庭经济条件的直接效应值达到0.192,证明家庭经济条件对普通高校农村籍贫困生的综合能力具有显著促进作用,家庭经济条件相对较好的贫困生综合能力更强。社会融合在家庭经济条件与综合能力之间存在显著的中介效应,中介效应值为0.096,说明促进普通高校农村籍贫困生的社会融合会增强其综合能力。家庭经济条件相对较好、社会融合较好的贫困生综合能力更强,并且这种影响不仅是通过家庭经济条件的“显性”影响,也通过社会融合的中介效应“隐性”影响农村籍贫困生的综合能力。关于“显性”影响,贫困生更可能因为缺少家庭在经济上的支持而放弃学术深造。另外,农村籍贫困生无法通过社会关系网络获取更好的工作机会,只能通过公开的信息渠道寻找就业机会。关于“隐性”影响,更少的实习机会与精神压力造成其就业能力与学业能力较差;文化与习惯的不适应,使其心理上与同学疏远、排斥,导致人际交往能力的不足;家庭的压力与乡村的信息闭塞,可能会使其抗压能力与信息获取能力较差。因此,提高农村籍贫困生社会融合度能够解决被忽略的诸多城乡差异带来的问题,提升农村籍贫困生能力,实现减贫脱贫。

(二)建议

因为家庭经济条件直接效应值高达0.192,所以即使在不干预贫困生心理状态的情况下,货币形式的经济资助也能够提升其个人综合能力。关于社会融合,一方面,贫困生的自卑、敏感、封闭等负面心理特征会更加明显;另一方面,农村籍贫困生进入高校学习之前在各方面都与城市差异较大。农村籍贫困生本身家庭经济条件上的劣势,加上不同的生活方式,在很大程度上使其独来独往、缺少与同学的沟通、遇到困难不求助,导致其社会融合困难。根据以上分析,提出以下建议:

高校的经济救助与社会融合救助应同时进行。在原有经济资助的基础上,学校宜以非公开形式,根据政府提供的贫困生名单,针对性开设就业与实践培训课,在保护贫困生隐私的同时,帮助贫困生提升就业与其他能力。在社会融合救助方面,学校应通过“活动参与”助推贫困生进行社会融合,促进贫困生的综合能力发展,最终实现减贫脱贫。“活动参与”不仅能使贫困生获得成就感、满足感,还能在团队协作中帮助其建立与同学的良好关系,达到社会融合度增加、能力增强的效果。据此,贫困生的经济与社会融合在“活动参与”过程中同时获得资助,他们更愿意进行下一次“活动参与”,以此形成良性循环。此外,学校还可以为不同贫困生设立额外激励基金,成立贫困生协助小组,针对贫困生的兴趣爱好建立相应的激励机制。

在经济救助方面,政府应利用大数据与人工智能技术准确识别贫困生,协助高校开展救助。大数据与人工智能技术使认定与审查环节的精确性、透明性和隐秘性同时得到提高。政府资助机构应构建一套贫困生认定与审核体系,在大数据的帮助下,快速、有效地识别真正的贫困生,并保证贫困生的隐私得到保护。在社会融合方面,政府应根据社会融合的4个维度,构建农村籍贫困生社会融合评价体系,明确农村籍贫困生的社会融合水平与4个维度“短板”,针对性地促进其社会融合,提升贫困生综合能力。社会应为贫困生提供更多岗位,并逐渐增加社会资金对教育的资助。引导企业增强社会责任感,降低贫困生实习与就业门槛,鼓励贫困生勤工俭学。引导在校的非贫困生同等对待贫困生同学,不应抱着同情的姿态与贫困生相处,减少贫困生心理压力,促进其更好地进行社会融合和综合能力提升。