福州市“产业-人口-空间”耦合协调的时空演化

2022-03-22陈文山韦素琼陈松林游小珺

陈文山,韦素琼,陈松林,游小珺

(福建师范大学 地理科学学院,福州 350007)

城镇化是一个国家或者地区经济结构、社会结构和生产方式、生活方式实现根本性转变的过程[1]。然而伴随城镇化进程加快,亦出现人口城镇化虚高和城镇空间建设无序甚至失控等问题[2],并严重地影响中国城镇化的高质量发展。对此,党的第十九届五中全会指出要“推进以人为核心的新型城镇化建设”和“推动区域协调发展”,成为解决城镇化问题、推动城镇化高质量发展的方向。城市是一个复杂的系统,包含着产业、人口、空间等多个子系统。城市空间是人口和产业在空间集聚的载体,而人口和产业的空间集聚又推动城镇建设用地在空间的扩张,三者间的协调发展实质上是在空间、人口、产业匹配性要素和适应性要素在实际/虚拟空间上的相互协调,因此城市的协调发展需要不断优化城市内部产业、人口、空间等系统,实现城市内部各系统的耦合协调[3]。

近年来,随着协同论和城市系统学在城市研究中的应用,国内外学者对城市系统之间的共生互动、耦合发展关系做了大量研究[4-5]。这些研究从内容上看包括城市系统单一子系统,例如产业发展[6]、人口结构[7]、空间集聚[8]等各要素的协调研究,也包括城市两两子系统之间的协调研究,例如从土地城镇化与人口城镇化[9-10]、产业升级与人口集聚[11]、产业结构与空间关联[12]等不同维度分析系统变化的影响,现有研究主要以产城融合、产人融合、人地协调为主题展开,对“产业-人口-空间”系统间的协调关系关注较少,在全面揭示城市内部系统协调关系方面稍显不足。从研究尺度上看,现有研究从城市群、特大城市等尺度[13-14]对城市系统的耦合协调度进行定量呈现,探讨城市发展水平耦合协调、主要驱动力及内在机理[15],对数量众多的二三线城市和中小城镇关注不够,而二三线城市和中小城镇从产业体系、人口结构、空间结构等方面与城市群、特大城市间有较大的区别,其城市系统的协调机理、驱动机制也有所不同。总体而言,随着研究体系的不断丰富和完善,城市协调发展的内涵与特征也在不断深化和完善,目前已有的针对不同尺度、不同区域、同一区域不同发展阶段的内部系统细化要素协调关系的研究尚有较大的提升空间。

城市地域内的生产生活行为必须秉持协调发展理念,既注重产业发展和空间建设,又重视人口的高质量发展,推进系统内经济、资源与社会高水平协同是二三线城市地域实现高质量发展的重要途径。鉴于此,以福州市各区县为研究对象,立足产业、人口、空间系统间的耦合协调机理,分析福州市产业、空间、人口系统间的耦合协调发展时空演化特征。研究福州市城市“产业-人口-空间”系统间协调发展不仅可以为该地区发展提出更完善的补充建议,也可为其他地区开展高质量城镇化建设提供借鉴样本。

1 研究方法与数据来源

1.1 评价指标体系构建

根据耦合协调论理论,借鉴既有经验[16-17],构建测算城市“产业-人口-空间”系统及各子系统的综合得分和耦合协调指标体系。为更加科学地反映各指标权重,采用熵值法确定各指标权重(表1)。

表 1 “产业-人口-空间”系统评价指标体系

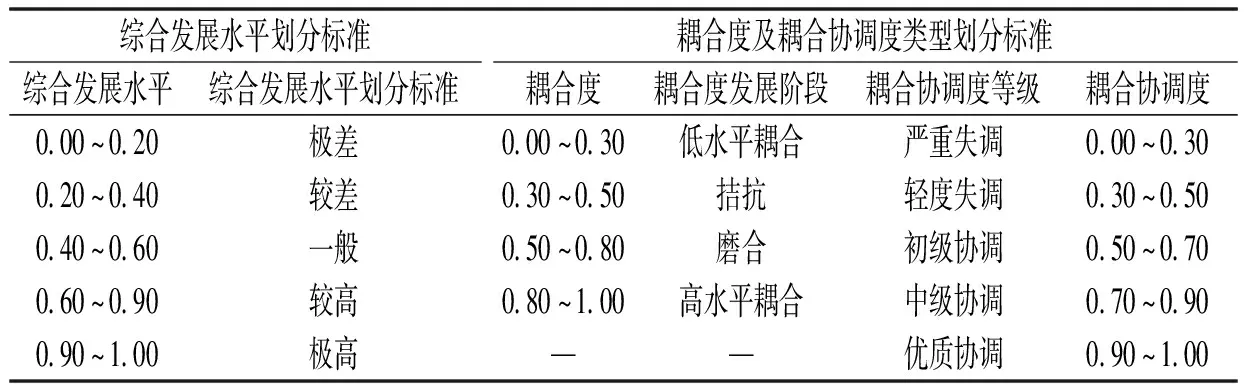

表 2 综合发展水平、耦合度及耦合协调度类型划分标准

1.2 研究方法

1.2.1 城市“产业-人口-空间”系统综合发展水平评价

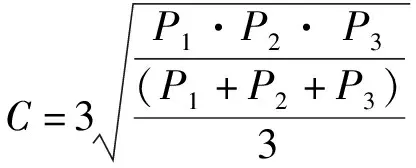

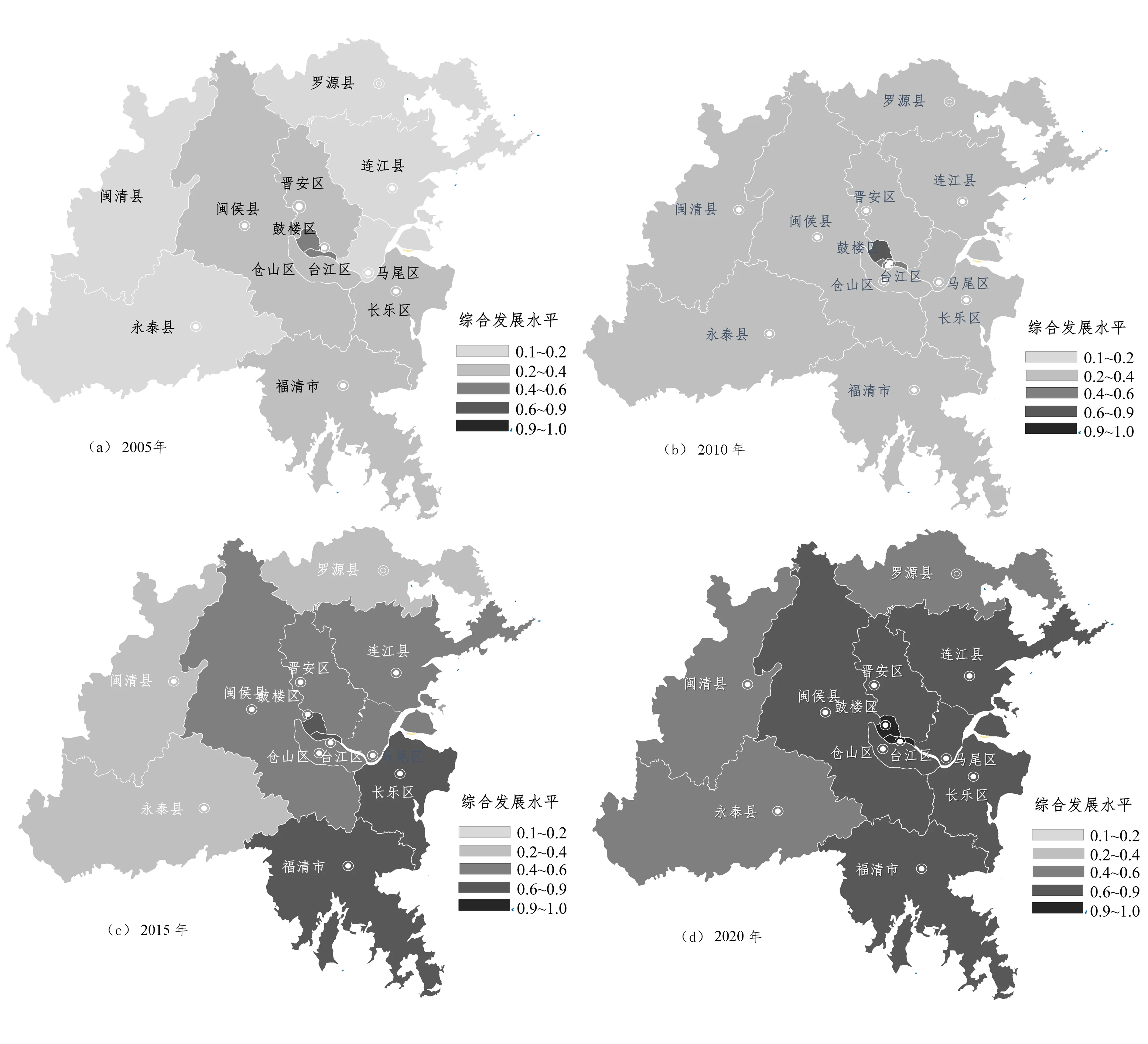

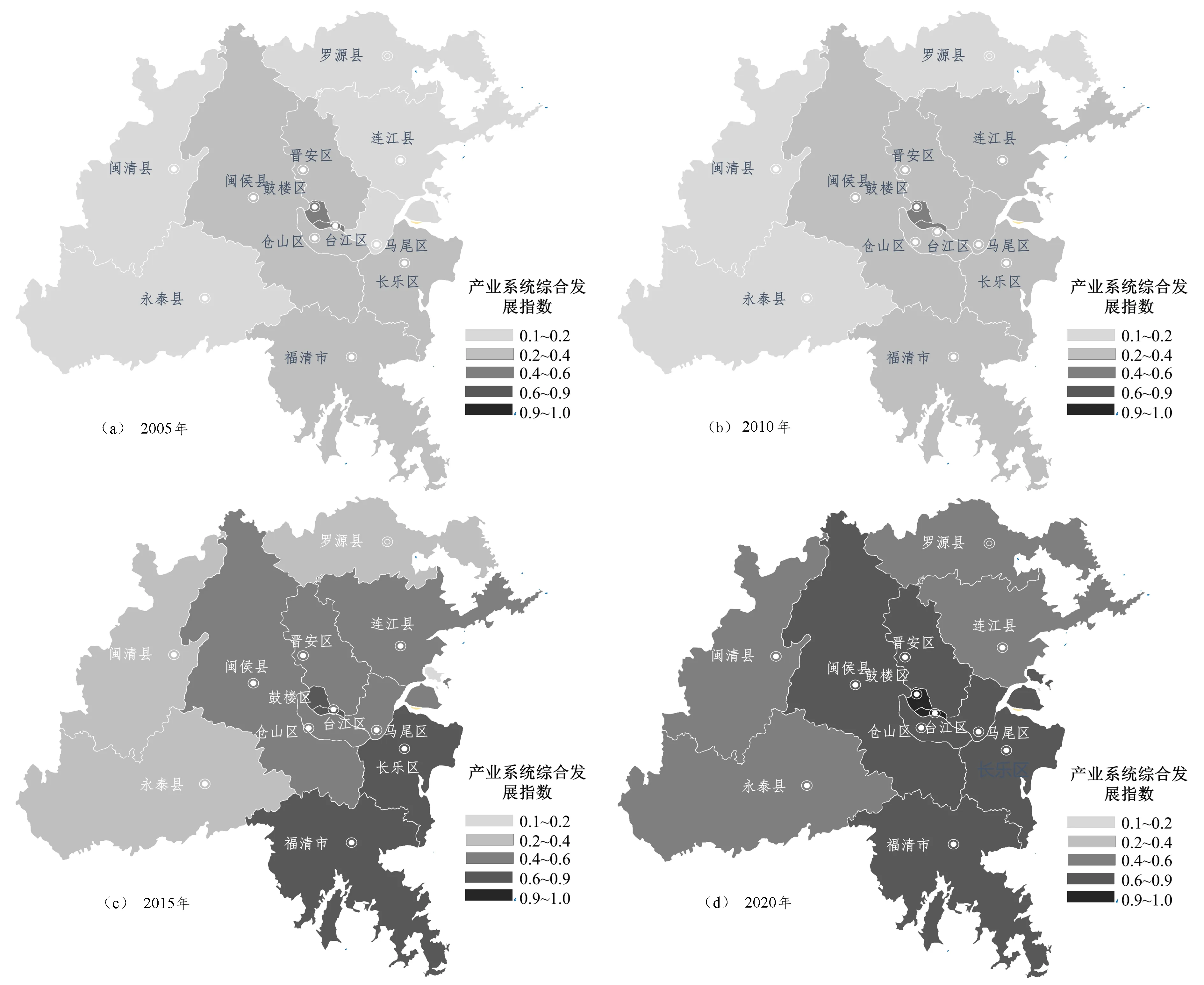

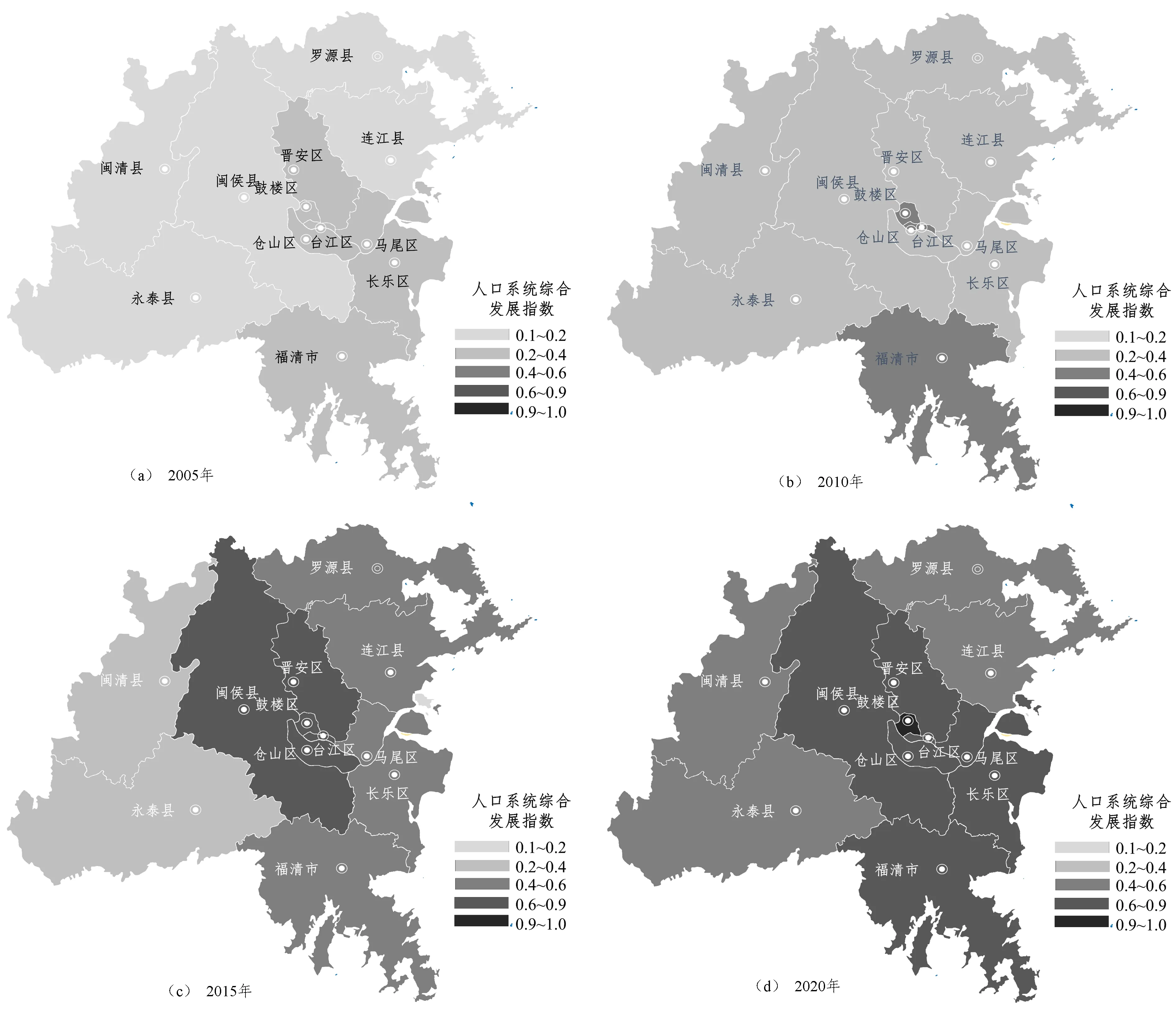

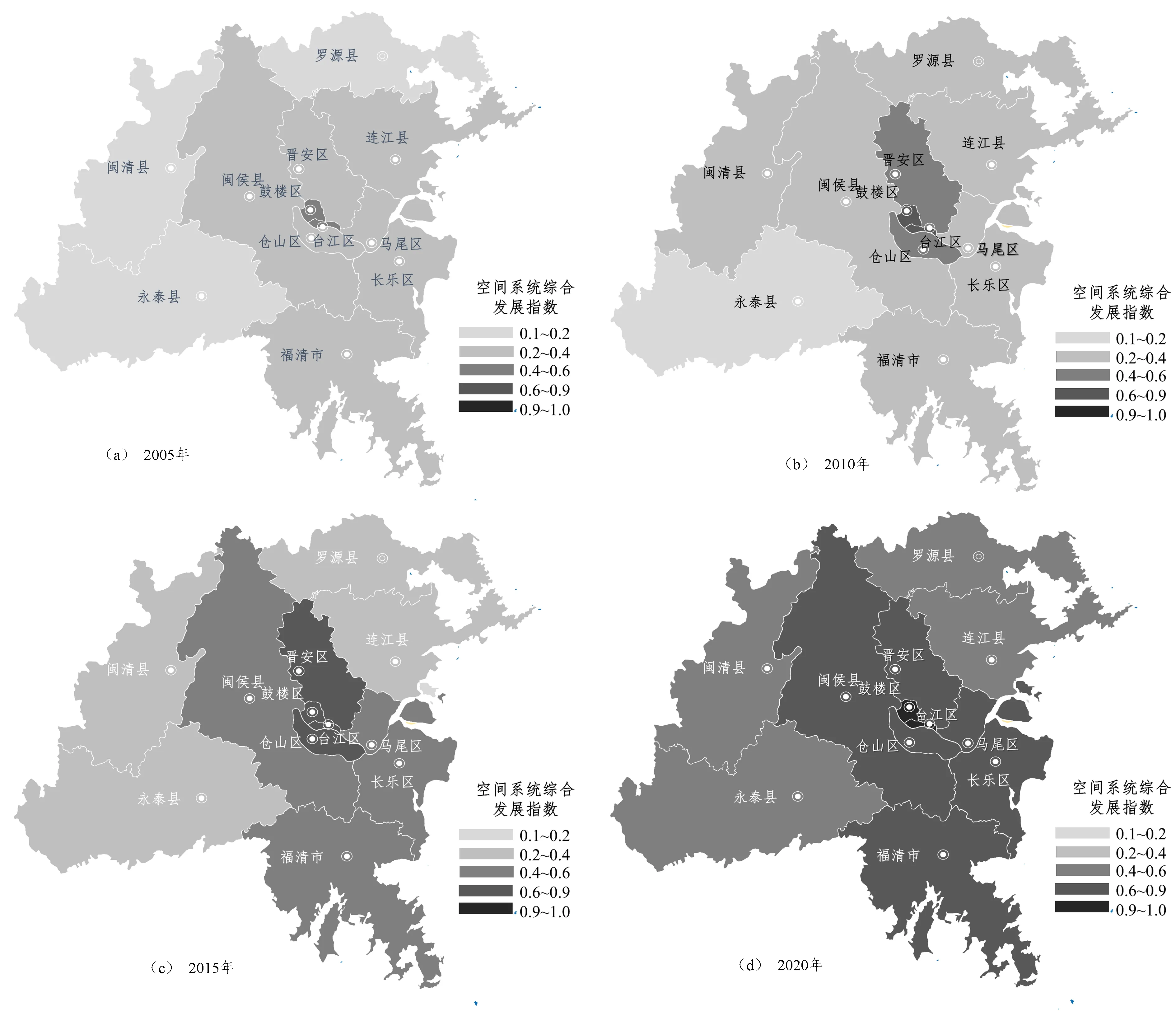

研究采用极差标准化方法[18]对指标进行标准化以排除量纲的差别,并利用加权法计算得到综合发展水平指数P。参考已有文献[26-27]将综合发展水平划分为5类:即0.9 1.2.2 “产业-人口-空间”系统耦合协调度评价方法 耦合度模型[19-20]见式(1): (1) 式(1)中:C为耦合度;P1、P2和P3分别为“产业-人口-空间”3个子系统综合发展指数,耦合度C∈[0,1]。根据中值分段法[30],对耦合度类型进行划分(表2)。 选取福州市6区6县2005—2020年相关数据,数据来自《福州市统计年鉴》[21],计算结果见表3。 2.1.1 城市“产业-人口-空间”系统综合发展水平格局 从总体发展看(图1),福州市“产业-人口-空间”系统综合发展水平指数从2005年的0.225上升至2020年的0.738,综合发展水平从较差提升至较高。从综合发展水平时序演变来看,各区县的综合发展水平总体呈上升趋势,空间差异渐趋显著。鼓楼区、台江区综合发展水平一直处于全市领先地位;马尾区和连江县综合水平发展速度较快,实现了阶段式跨越;长乐区和福清市是福州市经济体量和人口规模较大的区县,发展水平由2005年的较差水平提升至2020年的较高水平;罗源、闽清、永泰3县处于各区县相对落后的位置,综合发展水平提升速度较慢且水平较低,2005年处于极差发展水平,2010年和2015年处于综合发展水平差,至2020年也仅仅提升至一般发展水平。 图 1 福州市“产业-人口-空间”系统综合发展水平 2.1.2 城市产业系统发展格局 2005—2020年福州人口系统发展总体呈上升趋势,产业系统区县差异有所缩小(图2)。因“退二进三”等政策的实施加之城市核心区生产运营成本的增加,城市核心区第二产业逐渐搬离,取而代之的是附加值更高的第三产业,城市核心区产业系统进而实现优化升级,而城市核心区外围的区县承接了城市核心区的产业转移。2010—2020年间产业系统实现了跨越式发展,如仓山区、晋安区、马尾区、闽侯县、连江县等区县,而距离福州市核心区较远的闽清、永泰、罗源3县,其经济体量和产业结构导致其集聚效应较弱,产业系统发展水平总体较弱。 2.1.3 城市人口系统发展格局 2005—2020年福州人口系统发展总体呈上升趋势(图3),区县间差异显著。鼓楼区、台江区、福清市人口发展水平处于全市领先地位;仓山区、晋安区、马尾区属于人口发展的第二梯队;闽清、永泰、连江、闽侯、罗源5县人口发展水平处于第三梯队。随着城镇化的不断推动,地理位置更为优越的闽侯县、连江县的人口发展水平发展速度更快,2020年处于较高发展水平,而其余3县仍然处于一般发展水平。 图 2 福州市产业系统发展水平 2.1.4 城市空间系统发展格局 城市空间系统演进与区域经济发展和人口结构有着密切的联系,经济发展水平的高低很大程度上影响着城市空间系统的建设,因此,城市空间系统与产业系统有着相似的发展格局(图4)。鼓楼区和台江区空间发展水平相对较高;仓山区、晋安区和福清市2005年空间发展处于较差水平,2015年和2020年达到了较高发展水平。马尾区和长乐区、闽侯县、连江县等区县空间2005年空间发展水平稳步提高;罗源、闽清、永泰3县空间发展水平一直很低,发展速度缓慢,2020年空间水平也仅仅达到了一般水平。可以看出,福州市各区县“产业-人口-空间”系统综合发展水平呈现明显的空间异质性,区域间的差距逐渐扩大,极化效应显著。 图 3 福州市人口系统发展水平 2.2.1 “产业-人口-空间”系统耦合协调度时序演化特征 福州市2005—2020年“产业-人口-空间”系统耦合协调度呈快速上升趋势(表3),从0.2升至0.8,但提升速度存在明显的差异,其中上升最快的区域为鼓楼区、台江区等区县,上升较慢的区域主要为闽清、罗源、永泰等县。从耦合协调度总体发展速度来看,耦合协调水平提升较快,主要是由于机械制造业、石油化工企业等主导产业转型升级的成功实现,信息产业的快速发展,新能源、新材料、新生物医药等新兴产业的蓬勃发展,以及旧城改造、新区建设等空间因素的不断重构与建设,吸引了大量流动人口迁入,进而推动了福州市“产业-人口-空间”系统整体耦合协调水平快速提高。2015年与2020年相差1个等级,而且福州市在2020年整体达到中级耦合协调水平,表明了福州市“产业-人口-空间”系统协调发展处于较高的水平。在这一阶段,福州市通过资源整合,在原有主导产业的基础上,将都市现代农业、高端装备制造、海洋新兴产业纳入主导产业的统筹范围,促进产业、空间、人口系统的高质量发展。随着城镇化建设的不断推进以及各类人才引进政策、高等教育的发展、城市空间系统、人口系统相较之前的阶段有了快速的发展,为产业系统的发展注入了新的活力,实现了城市空间、人口对产业发展的反哺。 如图5所示,随着产业转型升级和城市空间重构的顺利进行,鼓楼区和台江区处于福州市“产业-人口-空间”系统耦合协调发展的领先地位,2005年处于轻度失调阶段,2010年处于初级耦合协调,2015年两区处于中级耦合协调阶段,2020年更是达到了优质耦合协调。仓山区、晋安区和福清市在2005年和2010年处于轻度失调阶段,2015年处于初级耦合协调阶段,2020年三地出现了明显的差异,晋安区和仓山区由于地理空间上临近城市核心区,达到了中级耦合协调,而福清市仍处于初级耦合协调阶段。马尾区和长乐区在2005年处于严重失调阶段,2010年处于轻度失调阶段,2015年后,两区迎来了新一轮的发展机遇,其耦合协调发展速度也有了一定的增长,2015年达到了初级耦合协调阶段,2020年上升至了中级耦合协调发展阶段。闽侯县和连江县在2005年处于严重失调阶段,2010年处于轻度失调阶段,2015年处于初级耦合协调阶段。随后两者发展出现差异,闽侯县由于临近城市核心区的优势,承接了福州市大学城、高新技术园区等产业、空间建设,加之地铁的开通,极大地促进了闽侯县“产业-人口-空间”系统的耦合协调水平的发展,2020年达到了中级耦合协调,而连江县2020年仍处于初级耦合协调阶段。闽清县、永泰县、罗源县3县的“产业-人口-空间”系统耦合协调发展远低于福州市总体水平,罗源县和永泰县一直处于同一发展水平,2005年处于严重失调,2010年处于中度失调阶段,2015年和2020年则处于濒临失调阶段,闽清县2005年处于中度失调阶段,2010年和2015年与其他两县相同,2020年提升至勉强耦合协调阶段。 图 4 福州市空间系统发展水平 总体而言,鼓楼区和台江区不论是增长速度还是水平在各区县中均处于上等行列;仓山区、晋安区、马尾区、长乐区、福清市、闽侯县、连江县等处于中等行列,基本上可以实现每五年其耦合协调水平上升一个等级;而闽清县、罗源县、永泰县“产业-人口-空间”系统耦合协调发展水平总体较低,尽管稳步提升,但与福州市平均水平仍然有较大差距,“产业-人口-空间”耦合协调度提升乏力,提升速度较为缓慢。 2.2.2 “产业-人口-空间”系统耦合协调度空间特征分析 福州市各区县“产业-人口-空间”系统耦合协调水平呈现明显的空间异质性,主要呈现以下特征。 一是耦合协调度指数与区域中心性呈强相关性。属于第一梯队的有鼓楼区与台江区两大核心区,是产业、空间、人口耦合协调发展水平极好的区域,极大地带动了整个福州市及周边地区的发展。属于第二梯队的有仓山区、晋安区和马尾区,分布于福州核心城区的外围,随着福州市城镇化的不断发展,承接核心城区专业转移的红利促使其产业系统跨越式前进,也推动着人口系统和空间系统的发展。位于第三梯队的是长乐区、福清市和闽侯县。2017年撤市设区的长乐区拥有空海陆三轴交通,国内屈指可数的空海“两港”城区,属国家颁布的开放县(市)之一,历来是福州制造业集中之地。位于福州市南面的福清市是福州市的经济重镇,其综合经济实力和县域科学发展指标保持全省前列。闽侯县近邻福州西南面,也是福州大学城所在区域,受福州中心城区辐射影响最大,多种业态综合发展,也是福州市最具发展潜力的地区。位于第四梯队的是连江县、罗源县、闽清县和永泰县,连江县经济发展以渔业为主,是全国县级水产第二大县、全省水产第一大县,除连江县为沿海地区外,其余3县均为山区县。受限于地理位置和资源的影响,其“产业-人口-空间”系统协调发展水平总体较差。 二是沿闽江分布的区县城市耦合协调水平相对较高。闽江作为福建省第一大河,是福州市的母亲河,同时也是福建省重要的交通走廊,在城市生产、生活、交通等方面扮演着相当重要的角色,成为联系区域之间经济、产业、资源流动的重要纽带,沿闽江分布的区县其耦合协调水平高于其他区县。 三是沿海地区耦合协调度明显高于山区。全市耦合协调度最低的区域为闽清县、罗源县、永泰县等山区县,沿海地区的区县无论是发展速度还是发展水平皆高于山区县份。 本研究以2005、2010、2015和2020年福州市各区县的数据为例,构建了产业、人口、空间三大系统的综合评价指标体系,对福州市及其各区县的“产业-人口-空间”系统综合发展水平和耦合协调程度进行了测度和时空演化分析,主要得出以下结论:(1)福州市综合发展水平地区差异明显,发展水平呈不均衡特征,并逐渐呈现发展层级的极化效应。综合发展水平层级越高,其发展速度越快于其他层次,中心城区综合发展处于高水平的同时,其发展速度也高于其他区县,而偏远县城综合发展水平不仅低,而且增长速度也慢于中心城区,呈现明显的极化效应,并且该效应随着时间的推移更为明显。(2)从时间序列来看,福州市“产业-人口-空间”系统耦合协调水平从低水平向高水平演变,各区县总体呈向上的发展趋势,但发展速度存在明显的区域差异。核心城区快于周围区县,沿海区县高于山区区县。(3)福州市各区县耦合协调度水平与区域中心性呈强相关性。区域中心性越强,其耦合协调水平较高。鼓楼区与台江区为耦合协调第一梯队,仓山区、晋安区和马尾区为耦合协调第二梯队,长乐区、福清市和闽侯县为耦合协调第三梯队,外围的连江县、罗源县、闽清县和永泰县等山区县份为耦合协调第四梯队。(4)福州市各区县耦合协调发展水平存在明显的空间异质性,沿海、沿河流分布的区域耦合协调度明显高于内陆山区,东部地区明显高于西部地区。 总体来看,福州市各区县“产业-人口-空间”系统存在明显的差异,在新型城镇化和福州都市圈建设的发展背景下,应侧重产业系统、人口系统、空间系统的相互联动性,采取有针对性的措施。(1)高标准推进顶层设计,优化配置国土空间资源。做好空间规划,提升土地利用效率,提高土地投放的灵活性与精准性,稳步推进旧城旧村改造,整合零散地块,更好地释放土地规模效益。(2)做大做强福州“中心城市”,提升中心城市功能,建议可推进行政区划调整,解决福州中心城区发展空间严重不足的问题,推进福州中心城市轨道交通向周边城镇合理延伸,建设都市圈多层次轨道交通。(3)推动产业系统、人口系统在城市空间系统的协调发展。一方面坚持以产促城、以城兴业,构建现代化产业体系,另一方面坚持人城相宜,形成优质便捷的宜居生活圈。 研究在构建“产业-人口-空间”系统评价指标体系的过程中,对三大系统的内涵的分析不够深入,在后续研究中应对三大系统的内涵进行深化,例如产业的细化程度、空间结构、人口质量等视角,并且未来可在深化系统内涵的基础上对产业、空间、人口系统协调的内在机理进行探讨,以更加准确和全面地剖析产业系统、人口系统、空间系统的内在作用机理,探索实现产业-人口-空间系统协调发展的实施路径的研究。

1.3 数据来源与计算结果

2 城市“产业-人口-空间”系统耦合协调度演化特征分析

2.1 城市“产业-人口-空间”系统综合发展水平演变格局

2.2 福州市“产业-人口-空间”系统耦合协调度演化特征分析

3 结论与政策建议