急诊院前心脏骤停患者心肺复苏成功的相关因素分析

2022-03-22王秋锋

韩 剑,王秋锋

(绍兴市柯桥区中医医院 急诊科,浙江 绍兴 312030)

心脏骤停是指各种原因导致的心脏射血功能骤停,呼吸、心音、大动脉搏动消失,心电图表现为无脉性室性心动过速、心室颤动、心室停搏等,脑部血液循环因严重缺血、缺氧,出现意识丧失等一系列症状。心肺复苏是心脏骤停的重要急救措施,其实施关键在于促进患者的心、脑、肺等器官功能自主循环复苏,提高患者抢救的成功率,挽救患者生命。但由于大多数心脏骤停患者于院外发病,而院外实施心肺复苏的限制因素也较多,其抢救成功率也较低。本研究回顾性分析了我院近3年急诊院前发生心脏骤停行心肺复苏患者的临床资料,探究院前心肺复苏成功的相关影响因素,旨在为临床急诊医生采取合理干预措施提供参考依据,以提高心肺复苏成功率。

1 对象与方法

1.1 对象 收集2017年1月—2019年12月我院急诊收治的院前心脏骤停患者的临床资料,均符合心脏骤停的诊断标准、行心肺复苏、临床资料完整,排除:①合并恶性肿瘤的患者;②心脏骤停至实施抢救的时间超过30 min的患者;③家属放弃抢救、拒绝行心肺复苏、拒绝气管插管或电击除颤的患者。共收集92例,其中男49例,女43例,年龄35~80岁,平均(64.25±11.87)岁。

1.2 心肺复苏 参照《2016中国心肺复苏专家共识》中的方法快速进行心肺复苏治疗。①胸外按压:双手叠加,手臂伸直,在患者胸骨下部用力按压,深度5 cm以上,频率不低于100次/min,匀速按压。②开放患者气道。③人工呼吸。④体外电除颤,根据患者具体情况可应用电击除颤。实时监测患者的呼吸、血压、血氧饱和度。如患者经一系列心肺复苏方法抢救治疗30 min 后仍无生命迹象则终止抢救。

1.3 心肺复苏成功判定标准 患者出现光反射,意识恢复,有自主呼吸和心律,血压≥120/80 mmHg,可触及大动脉搏动,心电图显示室上性心律。

1.4 观察指标 收集并记录患者的年龄、性别、目击者是否现场进行心肺复苏、转运方式、是否合并心肺疾病、心脏骤停病因、心肺复苏开始时间、心肺复苏持续时间、血钾、肾上腺素用量、是否应用呼吸机辅助呼吸及电除颤等资料,进行相关因素分析。

1.5 统计学方法 应用SPSS 23.0 医学统计软件进行数据处理。计数资料用(%)表示,组间差异比较采用检验,采用二分类多因素Logistic 回归分析影响心肺复苏成功的因素。<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 心肺复苏成功情况 92例心脏骤停患者行心肺复苏治疗后,27例成功恢复自主循环纳入成功组,65例未成功恢复自主循环纳入失败组,心肺复苏成功率为29.35%(27/92)。

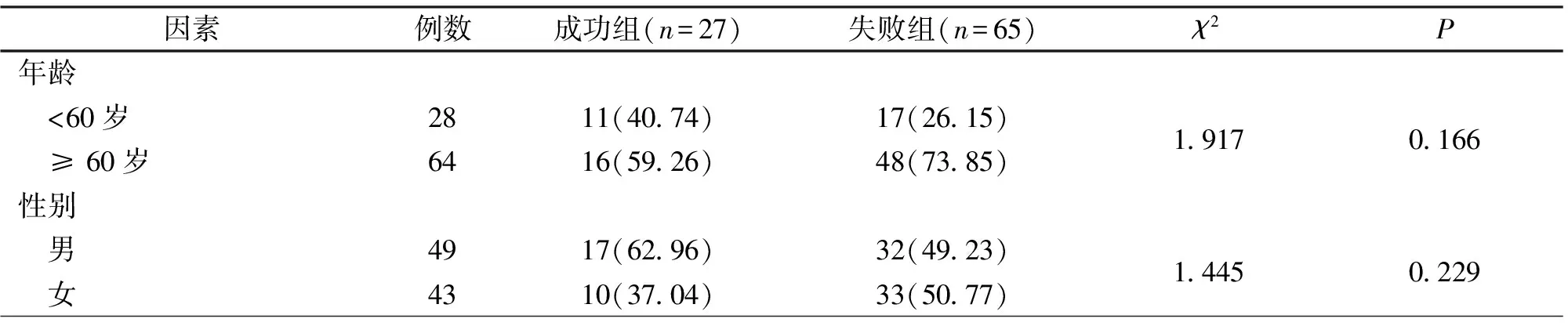

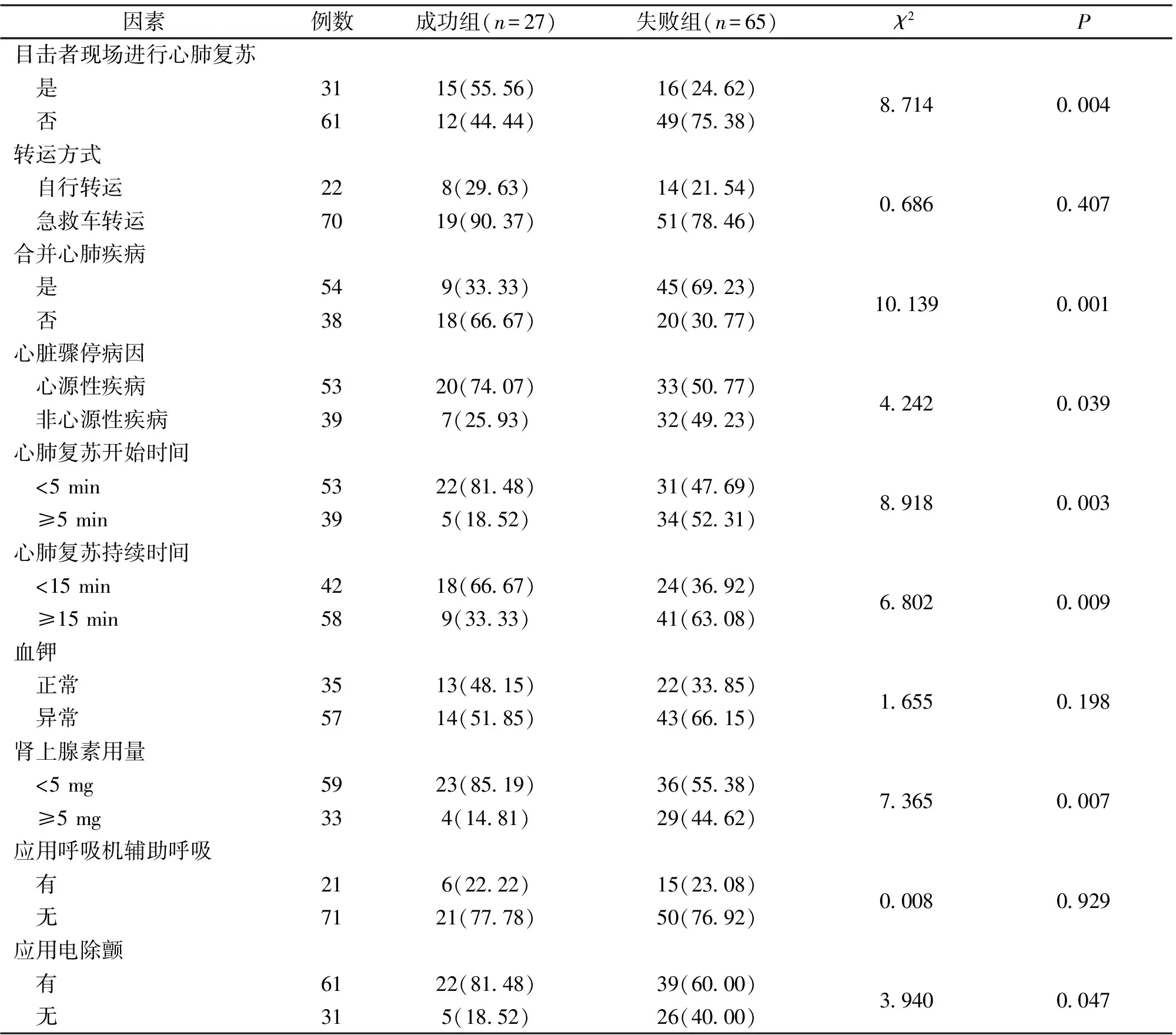

2.2 心肺复苏成功的单因素分析 比较成功组和失败组的临床资料,结果显示:2组间的年龄、性别、转运方式、血钾水平、是否应用呼吸机辅助呼吸差异无统计学意义(>0.05),心脏骤停病因、心肺复苏开始时间、心肺复苏持续时间、肾上腺素用量、目击者是否现场进行心肺复苏、是否合并心肺疾病、是否应用电除颤差异有统计学意义(<0.05)。见表1。

表1 心脏骤停患者心肺复苏成功的单因素分析[n(%)]Table 1 Univariate analysis of successful cardiopulmonary resuscitation in patients with cardiac arrest

表1(续)

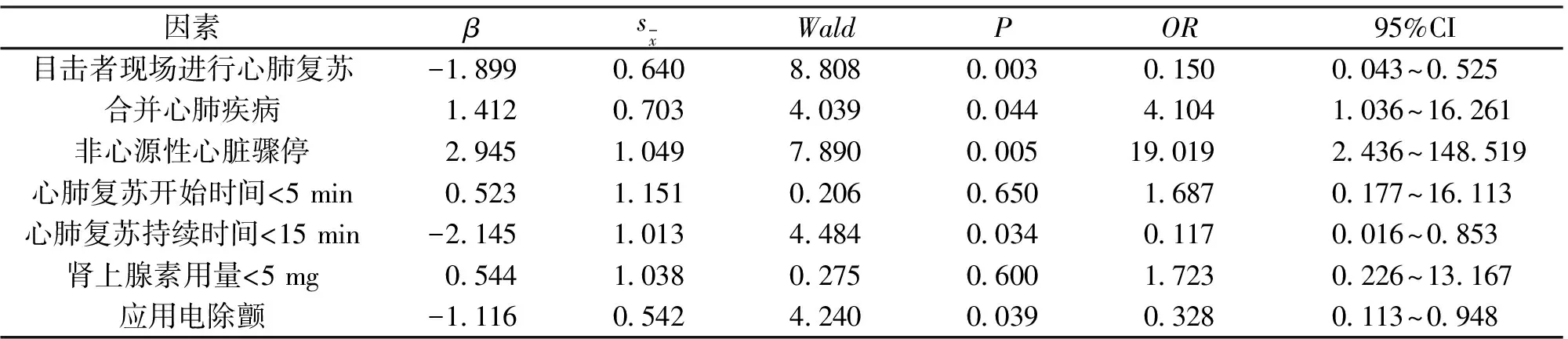

2.3 心肺复苏成功的多因素Logistic回归分析 以心肺复苏是否成功为因变量(成功=0,失败=1),将上述单因素分析中有统计学意义的因素作为自变量纳入Logistic回归分析模型,结果显示:影响心脏骤停患者心肺复苏成功的因素为目击者现场进行心肺复苏、心肺复苏持续时间<15 min、应用电除颤、合并心肺疾病和非心源性心脏骤停(<0.05)。见表2。

表2 影响患者心肺复苏效果的Logistic回归分析Table 2 Logistic regression analysis of the effect of patients’ cardiopulmonary resuscitation

3 讨论

相关研究数据显示,院内心肺复苏的成功率为12%~24%,院外心肺复苏的成功率仅为4%~6%;院外心脏骤停患者的生存率则更低,国际上生存率为0.6%~25%,而我国仅为1.0%~1.6%。本研究了解影响急诊院前心脏骤停患者心肺复苏成功的相关因素,结果显示,心脏骤停病因、心肺复苏开始时间、心肺复苏持续时间、肾上腺素用量、目击者是否现场进行心肺复苏、是否合并心肺疾病、是否应用电除颤显著影响心肺复苏效果,其中目击者现场进行心肺复苏、心肺复苏持续时间<15 min、应用电除颤是心脏骤停患者心肺复苏成功的保护因素,而合并心肺疾病和非心源性心脏骤停则是危险因素。

心肺复苏成功最重要的决定因素是患者从心跳骤停发生至接受心肺复苏抢救措施的时间。当心跳骤停后,患者的心脏泵血功能处于停滞状态,全身各细胞、器官逐渐进入缺血缺氧状态,由于各脏器对缺氧耐受力不同,其中耐受力较差的脏器会迅速出现功能损伤,心肺复苏实施时间越晚,对脏器功能损伤就越严重,即使患者苏醒也会因多系统器官功能衰竭而导致心肺复苏失败。有研究表明,从出现心脏骤停至实施抢救的时间间隔<4 min的患者抢救成功率可达43%~53%,10 min以上的患者抢救成功率则不足4%,可见若目击者现场及时进行心肺复苏,便可有效提高心肺复苏的成功率。《国际心肺复苏指南》中指出30 min是实施心肺复苏的标准时间,超过30 min,患者还未恢复自主循环和呼吸即可宣布其死亡,因为即使采取各种手段延长心肺复苏时间也无法提高心肺复苏的成功率。本研究中显示,心肺复苏持续时间<15 min的成功率会更高。喻秀峰等研究显示,心肺复苏开始时间与心肺复苏成功呈负相关,缩短心肺复苏开始时间可提高复苏成功率,与本研究结果一致。本研究结果还显示,应用电除颤是心肺复苏成功的保护因素。原因可能是应用电除颤能够有效纠正心源性疾病引起的室性心动过速、心室颤动、心室停搏等,而增加心肺复苏成功率,因此临床应加强建立急诊急救网络体系,缩短患者从发病至医院实施心肺复苏的时间,对心源性疾病患者尽早应用电除颤,以提高心肺复苏成功率。

综上所述,目击者现场进行心肺复苏、心肺复苏持续时间<15min、应用电除颤,可提高心脏骤停患者心肺复苏的成功率。今后临床医护工作者可加强对民众急救宣教工作,提高全民急救意识,使院前心脏骤停患者能尽快得到现场目击者的急救措施。同时,完善急诊急救网络体系,可也缩短患者从发病到急救的时间,积极识别发病病因,采取适宜措施,提高心肺复苏成功率。本研究仍有一定的局限性,由于样本量较小,且为回溯性研究,所纳入的影响因素也相对较窄,所得出的结果可能与实际存在一定的偏差,有待于今后开展大样本、大范围、前瞻性研究来进一步佐证。