地方师范院校地理信息科学专业大类招生模式探索

2022-03-22张虹

摘 要:大类招生是当前高等教育发展的一项重要举措,满足“宽口径、厚基础”的高等教育新需要。地理信息科学作为一个综合型、交叉型、应用型专业,逐步纳入地理学、计算机科学等一级学科的大类招生。文章以重庆师范大学为例,通过阐述地方师范院校地理信息科学非师范专业的招生、专业分流及教育改革等现状,分析在大类招生背景下该专业发展所面临的机遇和挑战。以期为大类招生中地方师范院校的非师范专业发展,探索其招生、分流、培养等新模式提供参考。

关键词:大类招生;地理信息科学专业;地方师范院校

21世纪初,北京大学启动“元培计划”,低年级实行大学通识基础教育,高年级实行宽口径专业教育[1]。此后,“宽口径、厚基础”成为我国高等教育改革和发展的新要求,2010年基本形成“大类招生,专业分流”的招生培养新模式。2020年,有115所“双一流”建设高校不同程度地实施了大类招生与专业分流,占同类型高校数量(134所)的85.82%,其中含北京师范大学、华东师范大学、南京师范大学、陕西师范大学等8所师范院校[2]。大类招生改变传统按特定专业的招生方式,一定程度避免了学生选择专业的盲目性,使其获得更多有机会深入认知各个专业,并根据自身兴趣实现专业双向选择,有助于培养满足社会需求的复合型、创新型人才[3]。

师范院校地理专业主要承担中小学地理教师培养和教学理论创新的任务,地理信息科学专业作为师范院校的非师范专业,既沿袭了地理学专业的自然地理、人文地理、经济地理等教学内容,又涵盖了软件应用、程序设计、软件开发等计算机专业的实践教学体系[4]。与地理师范生的培养目标不同,地理信息科学专业以培养学生地学数据获取、管理、应用、分析能力为主,能在生态、环保、规划、教育等各个领域从事地理信息科学应用、研究、开发等的复合型科技人才[5]。大类招生背景下,地理科学师范生及地理信息科学非师范生以地理学一级学科统一招生,招生、专业分流、教学、就业等方面也随之发生了一些变化,为专业发展带来了新的机遇和挑战。文章以重庆师范大学为研究对象,对比分析地方师范院校地理信息科学专业在大类招生前后的招生规模、生源、培养方案等方面的变化与发展,初探大类招生背景下地理信息科学专业发展所面临的机遇和挑战,为地方师范院校非师范专业发展模式的相关研究提供一定参考。

一、专业招生情况

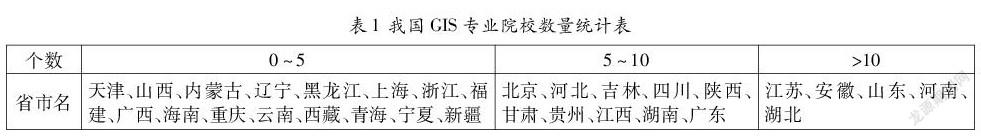

据统计,截至2020年,全国有190个院校开设地理信息科学专业(表1),其中师范类院校50所,数量最多的三个省市有江苏省(18所,师范5所)、河南省(13所,师范5所)和湖北省(12所,师范2所),主要集中在中东部地区。总的招生规模达8000~9000人,男女比例接近1∶1,文理科招生比例为1∶9。重庆师范大学自2003年至2019年招收地理信息专业学生,每年招生规模40人左右,2020年招生规模升至50人。2021年,重庆师范大学实施地理科学专业大类招生200人,地理信息科学专业招生规模进一步扩大到55人。生源主要来自14个省市,本着为地方培养人才的宗旨,生源配置以重庆市为主,招生人数141人,占比达71%,其余以四川省居多,占比15%。文理科招生比例為4∶6,明显高于全国。

二、专业分流方案

专业分流是大类招生模式中重要的环节,学生经过一段时间的大类培养,按照一定的标准和规章制定选择专业。分流方案是进行专业分流的前提和依据,主要有分流对象、分流依据、分流程序、分流时间等多个方面的内容[6]。地理学大类招生的学生分流专业以地理科学、地理信息科学、环境科学、城乡规划等为主,在校学习1~2年通识课程后,按照成绩排名、志愿填报+成绩排名等进行专业分流,部分师范类院校为了平衡各专业,从成绩排名、志愿填报、教学实践能力三方面综合实施专业分流。重庆师范大学地理学专业按照地理学大类招生后,分流为地理科学、地理信息科学两个专业,专业分流的基本原则包括:

(1)学生志向与社会需求相结合的原则。鼓励学生自主选择专业,积极瞄准社会的人才需求,综合考虑近期、远期社会需求和学院的发展,合理进行专业分流。

(2)公平、公开原则。专业分流工作执行成员负责领导和执行专业分流,监督成员负责分流工作的公平性和透明度。根据专业分流方案,确保每个学生的专业分流工作透明与公平。

(3)各专业(方向)接收学生的人数要兼顾学科建设和未来发展需求。

按照志愿填报结合绩点排名的方式,在第一学年结束后,每名学生只有一次专业分流机会,分流以后不再进行转专业设置,与国内其他高校分流方式基本相同。

三、教学改革

地理学大类招生的培养期望是地理科学教育方向学生从事教育工作,具备师德情怀高、教学能力强、育人效果好、发展后劲足等能力[7]。地理信息科学方向学生从应用、研究工作,具备动手能力强、领导中小型团队、设计开发新产品和新系统等能力。教学中,需要优化师资团队,调整课程设置,加强专业引导,合理科学安排分流前的通识、学科基础教育和分流后的专业教育。

(一)优化师资团队

优化教师资源配置,既要有扎实地理学功底的教师,又要有从事地理信息技术相关教学研究的教师。大类招生后,重庆师范大学地理学专业教师团队进行了优化和调整,团队成员共50人,学缘结构多样,专业教师来自中国科学院、香港大学、北京师范大学、南京大学、中山大学、武汉大学等近20所国内外大学。学科背景涵盖了地理学、生态学、林学、灾害学、环境科学、信息科学等方面,地理学大类招生后,充分发挥多学科交叉特色和学科优势,有助于教师团队交流和共同学习,更有助于落实因材施教,培养高层次教育科研人才。

(二)教学模式

教学模式变革的目的是促进学生自主学习,关注学习效果和学生个人发展,从全程教师讲授到学生参与的教学模式过渡,将导入法、举例法和讨论法等教学法相结合,加强实习实践环节,加强地理学知识的感官认识。如开展地貌、地质、植物、水文、土壤等自然地理野外实习,并结合区域遥感图像,深入了解遥感图像如何记录地物信息,开展植被、水系、农田等各类地物信息的光谱特征认识和遥感图像地物识别等实践。通过地理事件、现象导入课程内容,如滑坡、泥石流等地质灾害发生的事件,讨论区域特征及地质灾害的诱发因素(地形、气象、地质结构等),激励学生逐步参与课堂讨论,提升学生兴趣,从而牢固掌握所学知识点。

(三)调整课程设置

不同类型院校的地理信息科学专业,培养目标不同,专业特色不同,所开设的课程也具有明显差异。师范院校地理信息科学专业核心课程可分为地理学、遥感、地理信息系统、计算机、测绘等几大类。其中,依托传统地理学为基础开设的地理信息科学专业,课程设置以地理类课程占比最高,如北京师范大学占比34%,华东师范大学占比54%,东北师范大学占比38%,其次是遥感或地理信息系统,北京师范大学遥感和地理信息系统占比均为22%,华东师范大学分别为17%和8%,东北师范大学分别为19%和24%。重庆师范大学地理信息科学专业依托地理与旅游学院,课程设置以地理类课程为主导,占比30%,其次是计算机类课程占比22%,遥感和地理信息系统类占比均为18%(见下图)。大类招生后,将思政类通识必修课均放入第一学年。同时,加入学科基础教育课程,如含自然地理、人文地理和经济地理,地理信息系统概论、遥感概论、地图学等。强化专业导论课程,让学生深入认识专业,培养专业兴趣,了解专业内涵特征,明晰专业如何服务社会经济发展,便于后期学生结合自己的兴趣选择专业。

四、大类招生背景下面临的机遇和挑战

在大类招生与专业分流的教育改革背景下,突破专业单一培养的局限性,强化学科基础,因材施教,分流培养。据各高校地理学专业分流调查情况看,部分高校经过1~2年的专业引导和专业导论课程的学习,学生都能较清晰地了解各分流专业,如陕西师范大学80%的学生非常了解分流专业,有25%的同学改变了最初专业选择意向,多数学生选择分流专业的依据为个人兴趣、专业发展、就业方向及教师团队等。经过学生志愿填报后,80%以上的学生对目前所学专业表示满意[8]。而部分高校也存在一些问题,如学生对专业分流政策了解不够,分流专业选择意向不清晰,出现“一边倒”的专业意向不均衡现象,学生未进入理想专业产生心理落差等[3]。

同样,在大类招生背景下的地方师范院校地理信息科学专业发展也面临众多机遇和挑战。面临的机遇表现在以下三个方面:

(1)招生规模扩大,学生分数提高。大类招生之前,地理科学师范类是按照一类本科分数线招生,地理信息科学非师范类按照二类本科分数线招生。在重庆师范大学地理信息科学专业纳入地理学大类招生后,全部学生按照一类本科招生,招生规模和生源成绩较往年有明显提升。

(2)大学科、大专业的理念下,有利于各学科专业教师的交流学习,提升教师教学能力;有利于整合学科资源,促进地理学基础和地理信息技术应用的交叉融合;也有利于培养学生对地理学的全面认识,构建综合地理学知识体系。

(3)遵从人才培养逻辑,全面服务学生发展,学生专业认知增强,学习兴趣浓厚。专业分流过程中,学生全程参与,通过前期专业导论和各类专业宣讲,学生对专业的知识构建,专业的未来发展及就业前景等方面有了深入了解,结合自身兴趣的选择专业,学生学习积极主动性高,学习动力足、投入时间多,参与教学、实践等热情高,教学效果好。

面临的挑战包括:

(1)学生对专业分流知晓度低,影响学生对录取专业的满意度。在分流前,大部分学校仍有近30%的学生对专业设置、分流程度、专业培养目标、课程设置及专业就业等方面了解不足,存在不理性填报专业的情况,录取后,学生对专业认同度低。

(2)地方师范类高校以培养地方教师为主要目标,而地理信息科學等非师范专业就业方向不明晰,易导致专业分流“一边倒”。学生在报考地方师范院校的初衷是从事中小学教师工作,地理信息科学专业就业方向主要是面向区域、资源、环境、基础设施和城市规划等领域,从事与地理信息系统有关的应用研究、技术开发等工作。范围宽泛,不能聚焦在某个行业或者领域,学生无法将所学专业与社会发展的行业需求相结合,导致就业信心不足,大批学生选择地理科学专业。

(3)学生个体差异大,自我认知存在偏差,多种因素影响专业选择,如学生的兴趣、学习和科研能力、专业就业形势、专业教学实力、专业分流限制等因素对学生的专业选择有不同程度的影响,导致专业分流之后部分学生对分流专业的承诺水平低,缺乏专业认同度,学习投入程度低,学习效果差。

因此,在专业分流前,对学生进行分流政策的详细解读,阶段性地进行地理信息科学的专业宣讲;强化地理信息科学专业教师对学生专业引导,结合学生自身特征,明确就业方向;加强GIS和RS的实习实践,通过观察地理现象,分析地理环境,发现问题、分析问题、解决问题等实践过程,提高专业自信心和认可度。

结语

文章以重庆师范大学为例,通过分析大类招生背景下,地方师范院校地理信息科学专业在招生、教学、课程设置等方面的变化,结合部分师范类院校大类招生的学生情况调查,浅谈地方师范院校地理信息科学专业参与大类招生后面临的机遇和挑战。随着大类招生与培养教育改革的进一步深化,立足本土,地方师范类院校调整招生模式,在适应变化的同时,积极探索适宜本校、本科专业教育发展的新模式。

参考文献:

[1]尤西林.当代通识教育的理论与改革探索[M].北京:科学出版社,2020:217.

[2]谭颖芳,张悦.大类招生与培养:历程、方案与走向[J].教育发展研究,2021,41(Z1):81-91.

[3]王永桂,王禹熹,谢渝.大类招生模式下地理学专业分流的挑战与策略——以中国地质大学(武汉)为例[J].中国地质教育,2021,30(01):42-46.

[4]高思超.“一流本科教育”背景下高校专业建设的实践与思考——以西华师范大学为例[J].大学教育,2021(04):1-3.

[5]张晓露,王妮,孙铂.地方高校地理科学专业就业影响因素分析[J].教育现代化,2019,6(76):232-233.

[6]李莉.大类招生制度下旅游管理类专业分流制度的实践与探索——以重庆第二师范学院为例[J].重庆第二师范学院学报,2021,34(01):112-115.

[7]胡最,刘沛林,郑文武,邓运员,邓美容.地方高师院校GIS专业实践教学方法研究[J].衡阳师范学院学报,2017,38(03):140-142.

[8]张钰超,王蓓蓓.大类招生背景下专业引导对学生专业选择的影响分析——以陕西师范大学地理科学与旅游学院为例[J].教育教学论坛,2019(35):5-7.

基金项目:国家青年自然基金“山地页岩气开发的生态环境风险定量表征方法研究”(NO 41807498);重庆市教委科技项目“重庆西部季节性干旱地区页岩气开发水资源短缺风险识别”(NO KJQN201800525);重庆师范大学地理与旅游学院一流课程建设项目“遥感数字图像处理”

作者简介:张虹(1978— ),女,汉族,内蒙古呼和浩特人,博士,副教授,研究方向:遥感与地理信息系统教学与应用。