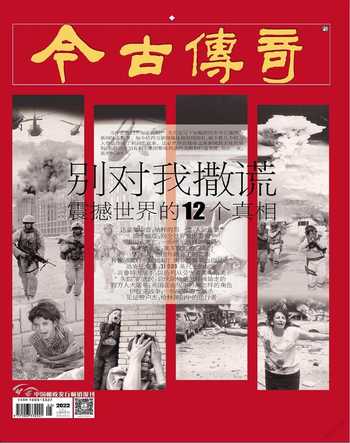

达豪集中营纳粹的第一座“人间炼狱”

2022-03-22

海明威的妻子玛莎一生都在履行真正的战地记者的职责,从西班牙内战开始,她几乎报道了每一次重大的世界性战争,记录政治与战事夹缝中的平民生活。

1944年,由于当时前线不允许女性涉足,她潜入一艘医疗船,随盟军一同在诺曼底登陆。一年后,她又成了第一批进入达豪纳粹集中营的记者。

“我们见多识广,看过太多的战争、太多的暴力死亡,看过血肉模糊宛若屠宰场的医院,看过遍地堆积的死尸,然而这里的景象独一无二。战争从来没有显现过如此疯狂邪恶的面目。”玛莎在《达豪》一文中毫不掩饰对德国法西斯行径的深恶痛绝。

她曾说过:“真相是带有颠覆性的。”

这句话让以下玛莎关于达豪的报道更显得珍贵。

“没有人会相信我们的遭遇”

我们搭乘一架C-47军用运输机离开德国,机上满载着刚获释的美国战俘。飞机停在德国雷根斯堡的机场草地上时,乘客们坐在机翼的阴影下等待,不敢离飞机太远,因为谁都不想错过这趟旅程。当机组负责人呼叫大家登机时,我们匆忙钻进机舱,像是逃离一场大火。飞越德国上空时,没有人往窗外张望。没有人希望再看到德国。大家带着对这片土地的痛恨和厌恶离开了这里。起初,没有人开口说话,但当大家意识到真的永远离开了德国时,他们开始聊起各自的监禁生活。我们没有对德国人发表任何看法——已经是过去的事了,没什么好说的。“没有人会相信我们的遭遇。”一个士兵说。大家一致同意。没有人会相信。

“你是什么时候被捕的,小姐?”一个士兵问我。

“我只是搭个顺风车。我是来看看达豪的。”

突然,他们其中一个人说:“我们得谈谈达豪。我们得谈谈。不管别人是否相信我们的话。”

人们在一堆尸体中找到了绝望的幸存者

在铁丝电网之后,阳光中坐着一群骨瘦如柴的人,他们在身上搜寻着虱子。分辨不出年龄和面容,他们每个人看上去都一副模样。如果你够幸运,今生都不要看到这样的人。我们穿过拥挤、遍布尘埃的牢房,来到医院。医院的大厅里坐着更多骨瘦如柴的人,他们身上弥漫着疾病和死亡的气味。他们看着我们,一动不动,脸上没有任何表情,而所谓的脸只是骨头上包着一层枯黄、胡子拉碴的皮。

一个男人蹒跚走进医生的办公室。他是波兰人,身高6英尺,体重却不到100磅。他身穿一件条纹囚服,脚蹬一双鞋带松开的靴子,下半身用一条毯子勉强遮掩。他的眼睛很大,透着一丝怪异,在脸上显得很突兀,颌骨看起来像要从皮肤里穿透出来。他原本关在布痕瓦尔德,搭乘最后一班死亡列车来到达豪。集中营外面停放着50个车厢,里面原本都是他在这趟旅途中死去的伙伴。3天来,美国军队一直在驱使达豪地区的居民掩埋这些尸体。这批人当初到来时,德国守卫将这些男女老幼锁在车厢里,使他们慢慢因饥饿、干渴和窒息死去。他们尖叫着,试图冲破牢笼。于是守卫时不时朝车厢里开枪,“噪音”便渐渐安静下来。

眼前的这个男人幸存了下来,人们在一堆尸体下找到了他。现在,他用自己只剩骨头的双腿站立着,说着话。突然,他哭了起来。“大家都死了。”他说,看起来已经不像脸的脸因痛苦、悲伤和恐惧而扭曲变形,“一个也不剩,全死了。我没有办法,我也完了。每个人都死了。”

医生是波兰人,也在这里做了5年囚犯。他对这个男人说:“只要4周时间,你就又是一个活蹦乱跳的小伙子了,一切都会好的。”

也许这个男人的健康和体力可以恢复,但他的眼神恐怕今后再也不会和其他人的一样了。

回顾在这所医院的所见所闻,这位医生语气异常冷静。他目睹德国人施暴,却无力阻止。囚犯们说起话来也和他一样平静,带着一抹古怪的微笑,好像感到抱歉,不该对一个生活在真实世界中、难以理解达豪的人谈论这么可怕的事情。

死亡率百分之百的“特殊试验”

“德国人在這里进行了一些特殊实验。”医生说,“他们想知道飞行员在不携带氧气的状态下能生存多久、飞多高。于是他们将一辆汽车密封起来,把囚犯放进去,抽光其中的氧气。人死得很快,没有超过15分钟,但死得很惨。他们在这场实验中杀的人还不算多,800人左右。最后他们得出结论:在不携带氧气的情况下,人最多飞到3.6万英尺高。”

“他们选谁来做这样的实验呢?”我问道。

“任意囚犯,只要健康。”他回答,“他们专挑最强壮的人。当然,死亡率是百分之百。”

“很有意思,对不对?”另一位波兰医生说。

我们的目光没有相交。我不知道如何形容自己的感受,除了感到强烈的愤怒,我还感到羞耻。我为人类感到羞耻。

“还有一种实验和水有关。”第一位医生又说,“这是为了看看飞机被击落入海之后,飞行员能在水中生存多久。为了搞清楚这点,德国医生让囚犯站在大水桶中,桶里的水漫到他们的脖子那儿。最终他们发现,在零下8度的水里,人类能坚持两个半小时。这项实验死了600个人。有时候一名囚犯要遭三次罪,因为他一开始就昏厥过去,所以要把他救活,几天以后再接受实验。”

“他们难道不会尖叫吗?不会求救吗?”

这个问题让他露出了微笑,他说:“在这个地方,尖叫或者求救没有任何用处。对任何人在任何时候都不起作用。”

这时,波兰医生的一个同事进屋了,他知道有关疟疾实验的事情。德军热带医学研究主任将达豪作为实验基地,试图找到方法让德军对疟疾免疫。他让1.1万名囚犯感染第三期疟疾病毒。真正由疟疾导致的死亡并不多,疟疾只是让这些囚犯因发烧而变得身体虚弱,更容易饿死。然而却有过一天之内三个人因服用匹拉米洞过量而死的事发生,当时德国人不知何故正在用这种药物做实验。自始至终,他们都没有找到疟疾的免疫方法。

穿过大厅进入手术室,波兰医生拿出病历记录,查看纳粹党卫队医生的手术资料。他们做过阉割和绝育手术,囚犯被迫在事前签署一份协议,表示他们自愿“自我毁灭”。犹太人和吉卜赛人必须被阉割,而任何外国奴工只要与德国女子发生性关系,就必须接受绝育手术。德国女子则被送到其他集中营。

现在,波兰外科医生口中只剩上排的4颗前牙,其他牙齿都在某一天被一个守卫敲掉了。原因是,那天守卫恰好想敲人的牙齿玩玩。这样的行为无论是对医生本人,还是对其他人来说,都已经不是什么新鲜事。没有什么野蛮行为是他们没见过的。有组织的残忍在这个集中营里已经进行了12年,他们对此早已习惯。

医生还提到了另一项实验,说那真是最残忍的一个,而且毫无用处。这次轮到波兰牧师当“豚鼠”。德国医生将链球菌注射入囚犯的大腿肌肉和骨骼之间,引发大面积的脓肿,并伴随高烧和剧痛。波兰医生说,光他知道的病例就有100多个,实际数字应该远不止这些。他手中的记录有31例死亡,病人都在经受了两三个月无休无止的痛楚后才死去,临死前还要再动几次手术。这些手术是进一步的实验,为了看看垂死之人是否能被救活——答案当然是否定的。也有些囚犯完全康复了,因为他们有幸接受了早被证明有效的药物治疗,但也有一些人落下终生残疾,如今只能一瘸一拐地在集中营里走动。

被监禁着的“夜晚”和“迷雾”

到此时,我再也听不下去了,于是我的向导(一位德国社会党人士,在达豪被囚禁了10年半)带我穿过营区,来到监狱。在达豪,如果你想远离某种恐惧,最好的办法就是接近另一种恐惧。监狱是一座长方形建筑,很干净,里面有一间间白色的小牢房。关押在这里的人被称为“NN”(“NN”是德语“Nacht”和“Nebel”的缩写,意思是“夜晚”和“迷雾”),用不怎么浪漫的话解释,就是说关押在这些牢房里的人一个活人也见不到,不能跟任何人说话,从来见不到阳光和新鲜空气。他们被单独拘禁,每天仅靠“水汤”和一片面包存活——集中营的“减肥食谱”。他们自然有发疯的危险,然而在多年的沉默中,没有人知道他们身上究竟发生了些什么。美国人是星期天进入达豪的,之前的那个星期五,党卫队将8000人从这里送上了最后一班死亡列车,其中就包括单独监禁的这些囚犯。他们从此音讯全无。如今,在这座干净、空荡荡的监狱里,一个女人仍然不肯离开牢房,她一直在用可怖的单一音调尖叫,偶尔沉默一会儿,再继续尖叫。就在这几天,她疯了,我们来得太晚了。

在达豪,如果发现一个囚犯口袋里私藏香烟屁股,他将领教25至50下皮鞭抽打。如果党卫队经过时,囚犯没有在6英尺之外的地方立正、脱帽致敬,他将被双手反绑,用钩子钩住,在墙上吊挂一个小时。如果囚犯有其他小动作惹恼了看守,他将被塞到一只盒子里。盒子的大小和电话亭差不多,由于结构牢固,一个人单独在里面就无法坐下、跪下,更不用说躺下,而四个人塞在一只盒子里的情况很常见。

他们将在里面站上三天三夜,没有食物和水,也没有任何卫生设备。惩罚结束后,他们将回到一天16个小时的苦役中,食谱仍然是“水汤”和一片灰泥般的面包。

导致最多人死亡的是饥饿,挨饿是家常便饭。一个人在如此高强度的工作状态下,每天只吃这么点东西,而且居住状况是无法想象的拥挤。这么多人挤在密不通风的营房里,每天早晨醒来时只会感到身体日趋衰弱,等待他的只有死亡。这座集中营建成的12年时间里,不知有多少人死在这里,据知道的人说,过去3年里就有4.5万人死去。去年2月和3月间,2000人在毒气室遇难。他们已经虚弱得无法再工作,但却还没有死去,于是便有人亲手为他们安排了死亡。

纳粹军官的家人们住在焚尸房前方,其乐融融

毒气室是焚尸房的一部分。焚尸房是一幢位于集中营外围的砖墙建筑,周围松林掩映。一个波兰牧师自愿带路,领我们走到焚尸房时,他说:“我有两次差点饿死,但我很幸运,开始造这幢房子时得到了份泥瓦匠的工作,因此多分到了点食物,活了下来。”接着他又问:“看到我们的礼拜堂了吗,夫人?”我说还没有,我的向导说我见不到了,因为那一带有2000名斑疹伤寒患者,基本已经被隔离了。“太可惜了。”牧师说,“我们终于有了一个礼拜堂,几乎每个礼拜天都在那里做弥撒。那里面的壁画非常美,但画画的那个人两个月前饿死了。”

现在我们来到了焚尸房。“你得用手帕捂住鼻子。”向导提醒我。突然间,难以置信,我看到了死人,到处都是。焚化炉内尸体堆积如山,但党卫队来不及焚烧他们。门口和建筑物外围也全是成堆的尸体。死者都赤身裸体,脱下来的褴褛衣衫都被整整齐齐地摞放在焚尸房后面:衬衫、外套、长裤、鞋子,消毒后就可以再使用。衣服井井有条,但尸体却像垃圾一样被丢弃,在太阳底下腐烂,到最后只剩下泛黄的骨头。没有血肉覆盖,骨头显得巨大。骇人、狰狞、触目惊心的骨头,还有那闻之令人作呕的死亡气味。

我们见多识广,见过太多的战争、太多的暴力死亡,见过血肉模糊、宛如屠宰场的医院,见过遍地堆积的死尸,但是我们没有见过这样的场景。战争从未显现过如此疯狂邪恶的面目,像眼前这些活活饿死、饱受蹂躏、赤身裸体、无名无姓的尸体一样。在一堆囚犯尸体的后面躺着几具德国士兵的尸体,衣着齐整、外形健康。他们是在美军进入达豪时被击毙的。而看到他们,是我生平第一次看到死人却心怀喜悦。

就在焚尸房的后面,是一间宽敞、现代化的暖房。囚犯在这里栽种党卫队军官最喜爱的花草。暖房边上是果实茂盛的蔬果园,挨饿的囚犯在这里悉心培育富含维他命的食物,好让党卫队身强体健。但是如果一个快饿死的囚犯偷偷摸摸拔起一棵莴苣狼吞虎咽,他就会被毒打到不省人事。焚尸房正前方,由一片花园隔开的,是一排建筑精美的宽敞住宅。这里是党卫队军官们的家,就在焚尸房的烟囱不断冒出裹挟人类骨灰的浓烟之时,军官们的妻子和孩子却在这里其乐融融。

这场战争的意义是让达豪、类似达豪的所在、达豪所代表的一切,从这个世界永远消失

飞机上的那位美国士兵说:“我们得谈谈这个。”事实上,你无法好好谈论,因为脑海中的惊恐挥之不去,回忆所见所闻让你无法承受。我还没有提到那几个三周前刚从别的集中营被转移到达豪的女人,她们的“罪孽”仅仅是身为犹太人。其中有一个女孩来自布达佩斯,受尽折磨但还是很可爱;有个女人眼神疯狂,她在奥斯威辛集中营亲眼看着自己的姐妹走进毒气室,想冲进去与之共死却被拦了下来;还有个奥地利女人平静地指出,除了身上这条极其劣质的裙子,她们一无所有……在漫长的冬季,她们仍然得每天在室外工作16个小时,一旦犯错,不管是确有其事还是莫须有,就得接受德国人所谓的“矫正”。

我没有谈到美军进驻达豪的那一天是怎样的情形,虽然囚犯们已经跟我讲过。许多囚犯因为重获自由而欣喜若狂,迫不及待地迎接这些终于现身的盟军,狂奔到电网隔离墙处,结果触电身亡;有人在欢呼中死去,因为巨大的幸福让他们的身体无法承受;也有一些人有了食物反而死去,他们狼吞虎咽,来不及被制止,被活活撑死和噎死。我找不到词汇来形容从这种恐惧中幸存下来的人。他们熬了3年、5年、10年,但神志与踏进这个地狱牢笼的第一天一样清楚和无畏。

德军向盟国宣布无条件投降的那天,我正在达豪。那个衣不蔽体、骨瘦如柴、从死人堆下被挖出来的人再次蹒跚走进医生的办公室。他用波兰话说了些什么,声音微弱至极。波兰医生轻轻击掌,说:“太好了。”我询问他们在谈些什么。

“战争结束了。”医生说,“德国被打败了。”

我们坐在房间里,在这所被诅咒的坟墓般的监狱里,没有人再多说什么。然而我还是觉得,达豪是整个欧洲最适合听闻胜利捷报的地方。因为这场战争的意义就是要让达豪、其他类似达豪的所在、以及达豪所代表的一切,从这个世界上消失,永远消失。

(来源/《别对我撒谎·23篇震撼世界的新闻调查报道》,约翰·皮尔格选编,华东师范大学出版社2010年3月第一版)

责任編辑/王兰馨