时间、 空间、 程度三维视野下的汉语词类连续统

2022-03-22孙妍

【摘要】 在原型范畴观指导下,汉语词类是一个连续统,词类与词类之间存在大量范畴游移。然而关于词类连续统的整体样貌究竟如何?应采用何种标准对其进行描摹?这些问题仍未得到解决。本文从空间性、时间性和程度性出发,提取各维度中最典型词类的句法特征,并利用“有界/无界”这组区别性特征构建起了名词、动词和形容词在空间性、时间性和程度性这三个维度上的连续统,为全面描写词类连续同奠定了基础。

【关键词】 词类连续统;原型范畴;时间性;空间性;程度性;有界/无界

【中图分类号】H146 【文献标识码】A 【文章编号】2096-8264(2022)10-0099-06

基金项目:本文系北京工业大学2020年人文社科基金项目“当代语言学视野下的同素异序现象研究”阶段性成果(项目编号:039000546320502)。

一、引言

作为语言学研究的基础与核心,对汉语词类问题的讨论数十年一直没有停息。由于汉语本身缺乏形态,不能像印欧语系语言那样较单纯地依靠形态划分词类,但纯粹依靠分布的方式也被证明是无法贯彻的。在这种情形下,学者们发现不可能凭借着几个区别性特征将一个词类的所有成员与另一词类分开,即没有一组特征是被范畴内的所有成员所有而它类成员所无的,因此一些学者开始在原型范畴观的指引下重新认识汉语词类,并发现了汉语的词类间存在着大量的范畴游移。词类与词类之间是一个连续统,这一点已经达成了基本认识;词类划分的疑难点也随着袁毓林《汉语词类划分手册》(2009)[1]的出现而得到了较为合理的解决。然而,作为范畴游移这类普遍现象的认识基础——词类连续统,究竟应当如何描述,采用何种标准对其进行描述,仍然没有达到清晰的认识。

二、现有研究基础

我们看到,对于词类连续统无论是西方学者还是我国学者都有深入探索,提出了不少形式的连续统版本。但词类连续统的整体样貌究竟如何?能否以恰当的方式将其描摹出来?这一连续统究竟是线性的(如:Ross1972,Givón1979、1984,Taylor1989,陈平1988、张伯江1994、张国宪1993、张敏1998、王珏2001、刘顺2003、龚千炎2012等)(参见张敏1998:76-87[2];张伯江1994:103[3])?还是包含式的(如:沈家煊2009[4]、周韧2012等)(参见王仁强2010,吴铭2018,高航2020[5-7])?还是环形的(如:李宾2007等[8])?抑或是三维度下的(如:李宇明1996等[9]。究竟应当依照什么标准对其进行描摹?这是本文希望关注的重点。

前人版本中有不少都谈到了时间性、空间性等连续统建立的标尺,已有共识是空间性是名词最基本的特征,时间性是动词最基本的特征,程度性是形容词最基本的特征(langacker1989[10]、陈平1988[11]、李宇明1996、李宾2007等)。但这三种特性并不只局限于一种词类,事实上,由于典型性差异,非典型成员可能具有其他词类的主要特性,比如:名词的典型属性是空间性,可通过作定语而消解其空间性,如:一根木头——木头房子,或者通过添加程度副词“很”,而带有程度性,如:很女人/男人;性质形容词的典型特征是程度属性,但通过添加“着/了/过”可带有时间性,如:苹果红了/苹果还青着呢。这其实就是范畴属性的游移现象,但同时可以思考:如果以各个词类都具有的属性(时间性/空间性/程度性)作为参照标准,是否可以串联出各个词类在三个维度上的大致位置,从而描摹出三维空间下的词类连续统状态?这是本文希望实现的目标。下面首先从空间性、时间性和程度性出发,提取每种属性中最典型词类的句法特征,作为属性度检测标准,再对各个词类在各维度上的表现进行检测,得出三维度下各词类的属性度,进而尝试描摹出词类的三维属性状态。

三、名词的空间维度连续统

对于名词空间性的讨论已有不少,基本共识是量词可以测量出名词空间性的大小(张伯江1994,沈家煊1995[12],李宇明1996,王珏2001[13],刘顺2003[14]等)。张伯江[3]谈到,空间特点典型的形式表现是可以用名量词来修饰,表明了事物在空间上的可计数性。李宇明[9]谈到,能同个体量词(如:个、头、匹、根、條、棵……)组合的,具有最强的空间性,不能同个体量词组合的,则具有较弱的空间性;只能同种类量词(如:种、类)组合的,空间性最弱。沈家煊[12]谈到事物在空间上有“有界”和“无界”之分,这里的“有界”和“无界”指人的认识,不是客观实际,这种对立在语法上的典型反映就是可数和不可数的对立。汉语虽然没有“数”的区分,但是有量词,可数名词有自己适用的个体量词,不可数名词没有适用的个体量词,只能使用度量词、临时量词或不定量词。

如果根据学者们的共识,认为量词可以作为衡量名词空间性大小的标尺,那么正如李宇明、张伯江、王珏、刘顺等学者所言,能添加个体量词(如:个、头、根、条等)的个体名词空间性最强,能添加度量词(如:尺、斤等)或临时量词(如:桶、袋、杯)、或不定量词(如:一点儿、一些等)的物质名词空间性较强,而只能同种类量词(如:种、类)组合的抽象名词,空间性较弱;不受量词修饰的名词空间性极弱。但一些本身自带“量”义的群量名词,其空间性应与个体名词相等,因为其已经含有量的意义在内了,比如:父母、子女、群岛、五官、三餐、四季等;专有名词由于大部分可以带个体量词,因此空间性也应与个体名词相当。似乎可以认定以下的连续统方式体现出空间性的强弱变化:

个体名词/专有名词/群量名词>物质名词>事件名词/抽象名词>无量名词(见刘顺2003)

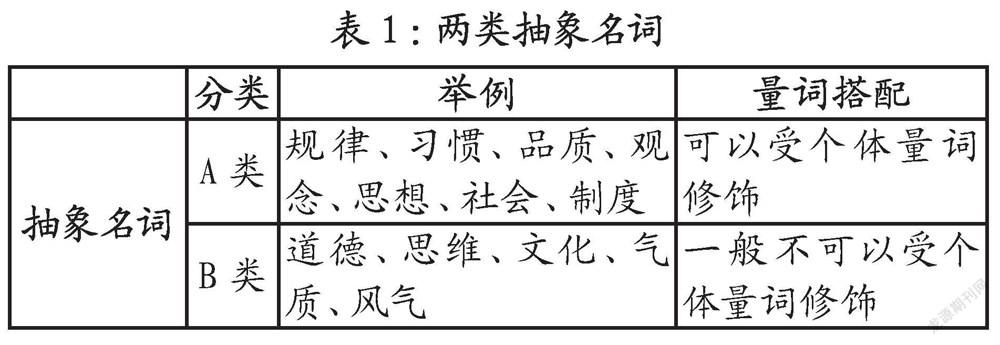

但这里有一个问题,如果说,能添加个体量词的个体名词空间性最强这一点成立的话,那么在上述连续统当中,抽象名词中有许多都可以添加个体量词,如:(一个/条+)规律、(一个+)习惯/品质/观念/思想/社会/制度。这是不是说“规律、习惯、品质、观念”这些名词的空间性和“树、本子、羊、灯”这些典型名词的空间性是一样强的呢?另一方面,我们还发现:一些一般不能用个体量词只能用种类量词的抽象名词,比如:(一种+)道德/气质/风气等,这些名词的空间性就要比“规律、习惯、品质、观念”等要弱得多呢?不管怎么说,这两类词都是抽象名词,只是一类可以添加个体量词,一类只能添加种类量词(如表1),他们的空间性到底是不是有差异呢?如何看待它们的区别呢?

王红侠(2020)[15]认为空间可以按照维度进行划分,将名词分为三维、二维、一维和零维。但这种分类针对的是名词所代表的事物在现实世界的空间性,而不是名词作为一个词类范畴的空间性。虽然这二者之间有许多联系,但区别也很明显,比如:不是三维空间的事物,如:二维事物、一维事物、抽象概念等在空间中占据很少或不占据现实空间,但在语言中却有着很强的空间性,比如:一个正方形/圆圈、一条直线、一个关键点、一个思想、一个制度等。

我们要明确的是所讨论的名词空间性究竟是名词所代表的事物在现实空间的大小还是名词作为词类范畴自身的空间性?显然,应该是后者。那么为什么学者们的连续统大多都把抽象名词排到了物质名词和个体名词之后呢?大概因为大多数时候,我们很难接受“观念”“品质”的空间性比“水、布、油”的空间性大这样一个事实,因为前者描摹的是抽象的事物,而后者描摹的是具体的物质,即使不可数,也是三维空间中真实存在的。那么也就是说,在判断名词作为词类的空间性强弱的问题上不由自主地受到了现实世界空间性大小的影响,那么又是为什么,我们会用个体量词来称说那些本身在现实世界并不占据或很少占据空间的事物呢?

刘顺(2003)[14]谈到,名词的空间性从本质上说是一种语法意义,一般说来事物具有空间性,代表该事物的名词也具有空间性,但是不能说事物没有空间性,代表该事物的名词也没有空间性,因为事物的空间性与名词的空间性有着本质的不同。事物的空间性是客观的,以长、宽、高的空间形式表现出来;而名词的空间性不是对客观事物空间性的简单摹写,还有作为认知主体的人的作用。这就又回到了认知语言学的基本思想中。

在认知语言学中,每一个名词标示(designate)事物(thing),一个事物可以描写为“某认知域的一个区域”,也就是说,每一个名词性述义都标示一个区域。可数名词是名词的原型,表征的是主要认知域中一个有界的区域。这个认知域并不一定指向三维空间,因为三维空间只是无数认知域中的一种,也就是说名词不一定指向的是三维空间的物体,还可以是其他认知域中的区域,比如:圆形、点、线和三角形标示的就是二维空间的区域;片刻、瞬间、时期等标示的就是时间域中的有界区域;颜色词当用作名词时标示的是颜色域中的具体区域。其他名词可以在一个或多个认知域中标示一定的区域,比如:beep(嘟嘟声)在音高和时间两个认知域上都是有界的:必须接近纯粹的音调且时间非常短。同时,一个可数名词的凸显侧面不必在每个相关的认知域中都有界,比如:条纹。[10]

一些不具有空间性的事物,由于其与典型的空间性名词有着某些相同的功能属性,典型空间性名词的一些特性也会投射到这些词上面,人们在语言上也会把这些词编码为空间性名词[14]。比如:一个正方形/圆圈、一条直线、一个关键点、一个思想、一个制度等。因此,名词的空间性是人们对事物(具体/抽象)范畴化方式投射在语言上的反映,不同语言对于名词空间性的表现形式不同,印欧语系语言多用数范畴表现出来,如:单、复数之分。而汉语则通过词汇形式和量词系统加以表现。多项研究表明:数范畴和量词范畴在语言中处于互补分布[12][14]。通过上述分析,基本可以判断出,衡量各类名词的空间性特点可以借助“量词”这一语法功能加以评价,但量词搭配功能的差异背后更为根本的决定名词空间性的因素还有没有呢?

langacker(1987、1991),沈家煊(1995),刘顺(2003)等学者都谈到了事物的离散性特征(即“有界”性)。这种离散性投射到语言中则表现为名词的空间性,具体表征在各种语言中有所不同。在印欧语系语言中可以反映在名词的“数”上,而落实到汉语中则反映在名词与量词的搭配能力上。事物的离散性在各种类型的认知域中都有表现,对于物理材料而言,其认知域一般来说是空间,事物“羊、树”相对于事物“水、油”而言是有更强的离散性,因而名词“羊、树”在与量词搭配时具有更强的能力,即能添加个体量词,而名词“水、油”只能添加度量词。而对于抽象事物而言,“观点、想法、制度”在认知域中的离散性大于“道德、思维、风气”,故而在与量词搭配时可以添加個体量词,而后者仅能添加种类量词。这也不难理解,因为“观点/想法/制度”这些在现实生活中我们也是可以很容易通过书写,将其固化成为一种“有界”的文字,这些文字会形成一个“区域”,而“道德/思维/风气”相对而言抽象性更强,“不能精确的离散”[14],因此很难形成认知中的一个“区域”,因此其大多时候只能用“一种/类”等种类量词加以称说。由此似乎可以说,“离散性”才是衡量名词空间性的根本标准,而量词可以作为判断名词离散性的一个功能标准,一个名词能不能带量词,能带什么量词,体现出名词不同的语法性质。

离散性可分为外部离散和内部离散性[15],内部离散是指事物内部成员之间具有明确的边界,如:苹果、羊、树等可以添加个体量词的名词;还有群量名词,群量名词中又有两种情况:A类词如“森林、夫妻、子女、车辆”,本身表示可添加的量词一般为集合量词,如:一片森林、一对夫妻、一些车辆等;B类词如“五官、四季、四肢、双方、全程、羊群”本身已经具有“量”的含义,其内部成员之间有明确的界限(如:“五官”中的每一个器官,“四季”中的每一季),因而不能再添加量词;以及专有名词,如:毛泽东、长江、中国等,含有“只此一个”之意。其实还包括一些抽象名词,如:观点、观念、制度、行为等,也可添加个体量词,以及事件、事故、比赛、灾难等事件名词。这些名词虽不是物理世界的事物,但在认知域中却具有离散性。可以添加“个体量词”如:个/场等。

而外部离散性是指事物内部成员无法分离,但异类事物之间有着明确的界限。如:水、油、布等,对这类事物的分割可以用容器量词,如:碗、箱子等;也可以用度量衡,如:米、公斤等,或者不定量词:如一些、一点儿。

还有一类名词所表达的事物既不具备内部离散性,也不能借助外部离散性,只能进行模糊地分割,表现为模糊离散性。这类名词只适用类别量词(种、类等)和不定量词(点儿、些),如:“道德、思维、风气、文化、气质”等。

最后是所表达事物完全不具有离散性,连模糊分割的可能性也没有的一类名词,这类名词不能添加量词,其空间性最弱甚至没有。如:电力、大局、年龄、幅度、产量、含量、佳音,温差等,刘顺(2003)称为无量名詞。

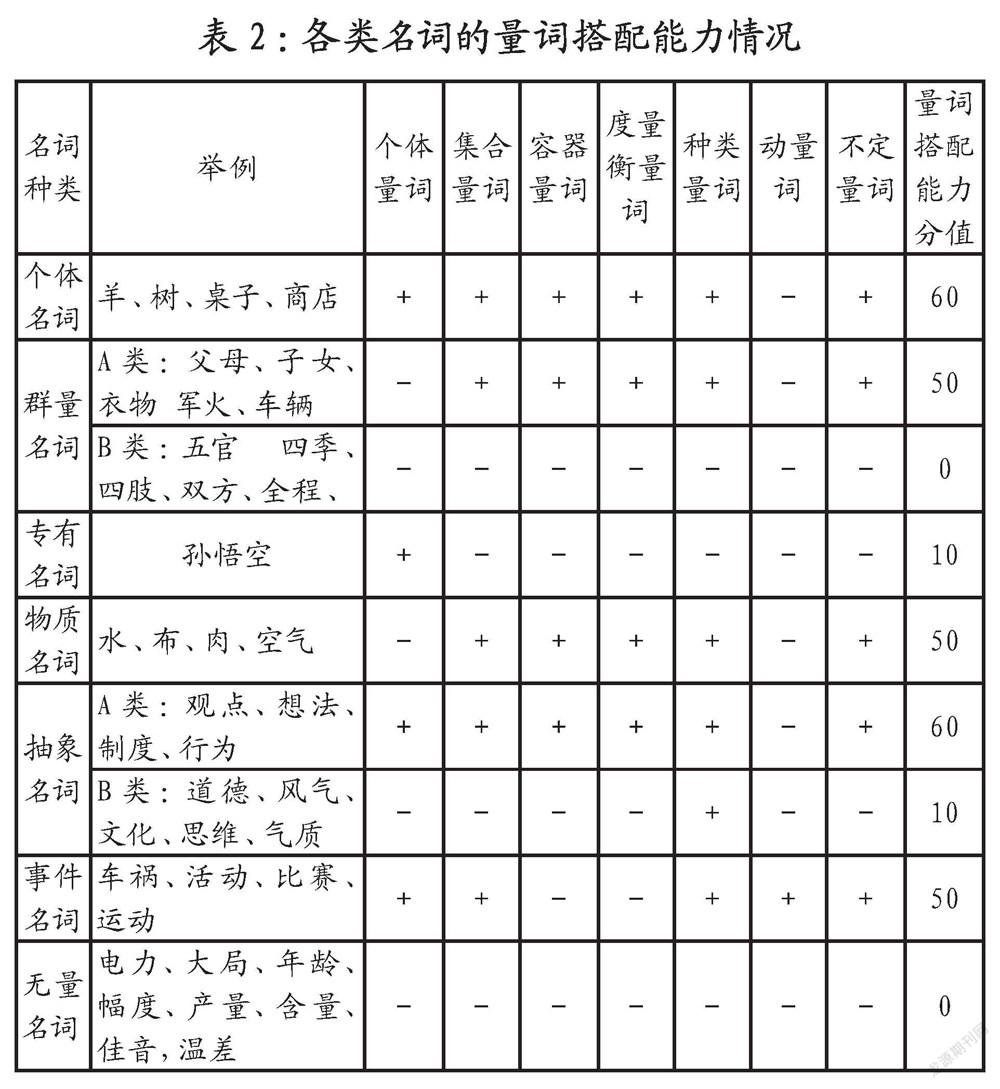

根据以上分析,大致可以描画出各类名词与量词搭配能力之间的关联度,如果用分值来加以模糊计算,每一项赋值为10分,那么可以得出各类名词的量词搭配情况(见表2)。

由此,如果能认定汉语名词空间性差异的根源在于名词的离散性(有界性)差异,这种差异表现在与量词搭配能力上的差异,那么就可以建立一个名词离散性与量词搭配和名词类别之间的连续统,可以依据现有的名词分类版本,按照离散性强弱构建名词空间性连续统:

对应于名词空间性的五个等级:极强空间性、强空间性、较强空间性、较弱空间性和极弱空间性。基于上述连续统,可以看出名词的典型性是从极强空间性名词到极弱空间性名词逐渐展开的,以“极强空间性名词”为最典型,最不典型的是“极弱空间性名词”。具体情况见下页表3:

四、动词的时间维度连续统

如果说空间性是名词最基本的特征,时间性则是动词最基本的特征。那么如何对动词的时间性进行描摹呢?陈平[11]谈到,行为动作最显著的特点表现在时间方面,若将眼光深入到行为动作的内部过程中,往往可以分解辨析其中的各个阶段,例如起始阶段、持续阶段、结束阶段等,同时可以根据有关阶段之间的种种关系确定它们的内部时间结构,并且比较它们的异同。

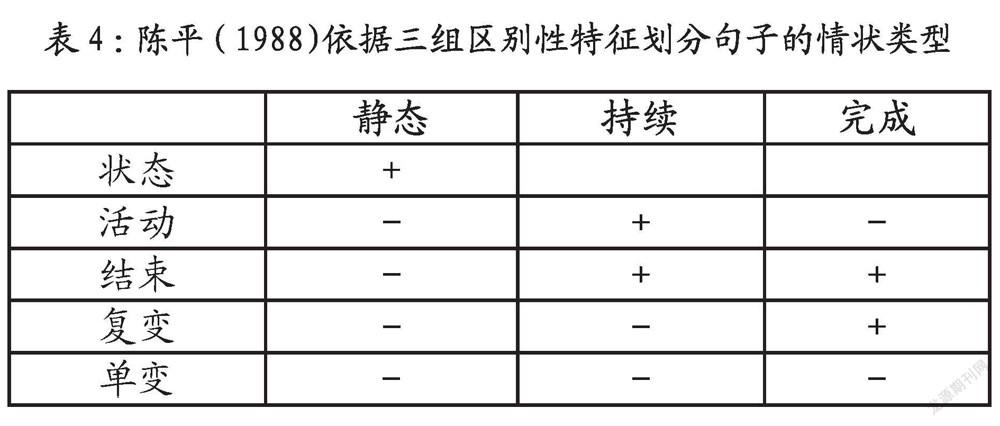

龚千炎(1995)[16]谈到现代汉语的时间系统不同于印欧语系,印欧语的时间系统是一个语法范畴,而汉语由于缺乏曲折形态变化,其时间系统是一个“词汇·语法范畴”。汉语的时间系统由时相(phase)、时制(tense)、时态(aspect)这三个方面组成。其中“时相”体现句子的纯命题意义的内在的时间特征,由谓语动词的词汇意义所决定,而以句子时相结构特征为依据划分出来的类别就是句子的情状类型(situation type)。因此,对动词时间性的把握可以与句子的情状类型相结合。对于句子的情状类型,西方自亚里士多德时代就有相关论述,他认为可以依据动词的时间特征来给情状分类,自此之后,西方语言学家对情状类型的分类基本形成共识,常见的有:静态(state)、活动(activity)、完结(accomplishment)、达成(achievement)。不同语言时间特征在语法上的表现形式虽然不同,但情状类型却是有着超语言的逻辑基础。

因此也可以参照情状类型,对汉语动词的时间性进行描摹,从而实现对于动词类型的划分。当然,正如陈平所说,句子在情状方面的归属,并不单纯取决于谓语动词本身,而是由动词和其他句子成分共同决定的。动词的重要作用在于,它的语义性质为句子的情状归属提供了数量不一的可能性。而其他句子成分所起的作用,则是在有关可能性中进行选择,具体确定了句子的情状类别。

这一思路下的汉语研究已有不少,如赵元任(1968) [17]、马庆株(1981)[18]、陈平(1988)、龚千炎(1995)、沈家煊(1995)等。以龚千炎的分类最具代表性。

赵元任将动词分出动作动词和非动作动词(包括性质动词、分类动词等)。动作动词可以加“着”,有重叠形式,如:吃着、吃吃,非动作动词则一般不能加“着”,也没有重叠形式,如“*爱着”“*爱爱”“姓姓”[17]。

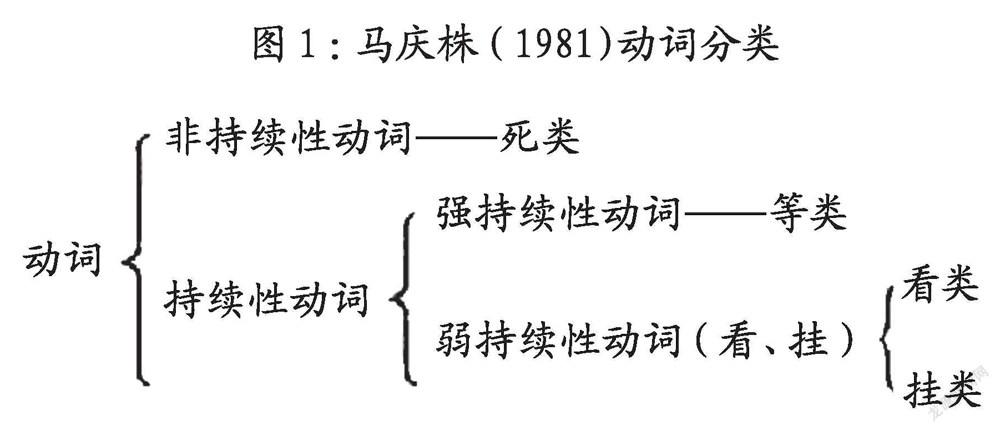

马庆株根据动词带时量宾语时表现出来的种种语法和语义特点,检验动词的时相结构,他利用[±持续][±完成][±状态]三对语义特征,将动词分成持续性动词和非持续性动词(死类),持续性动词又可以分为强持续性动词(等类)和弱持续性动词(看类和挂类)(图1)。[18]

沈家煊谈到了动词的“有界”与“无界”,提出汉语的持续动词(性质动词、分类动词)不能加表示动作持续的“着”,都是因为持续动词在时间上是无界的,本身已有持续或正在进行的意思,再加上进行态或“着”就多余了。[12]

陈平利用[±静态][±持续][±完成]三组区别性特征来划分句子的情状类型(见表4)。并根据这五类情状的时相结构,可以将动词分为诸类别(参见龚千炎2012:11)[16]:

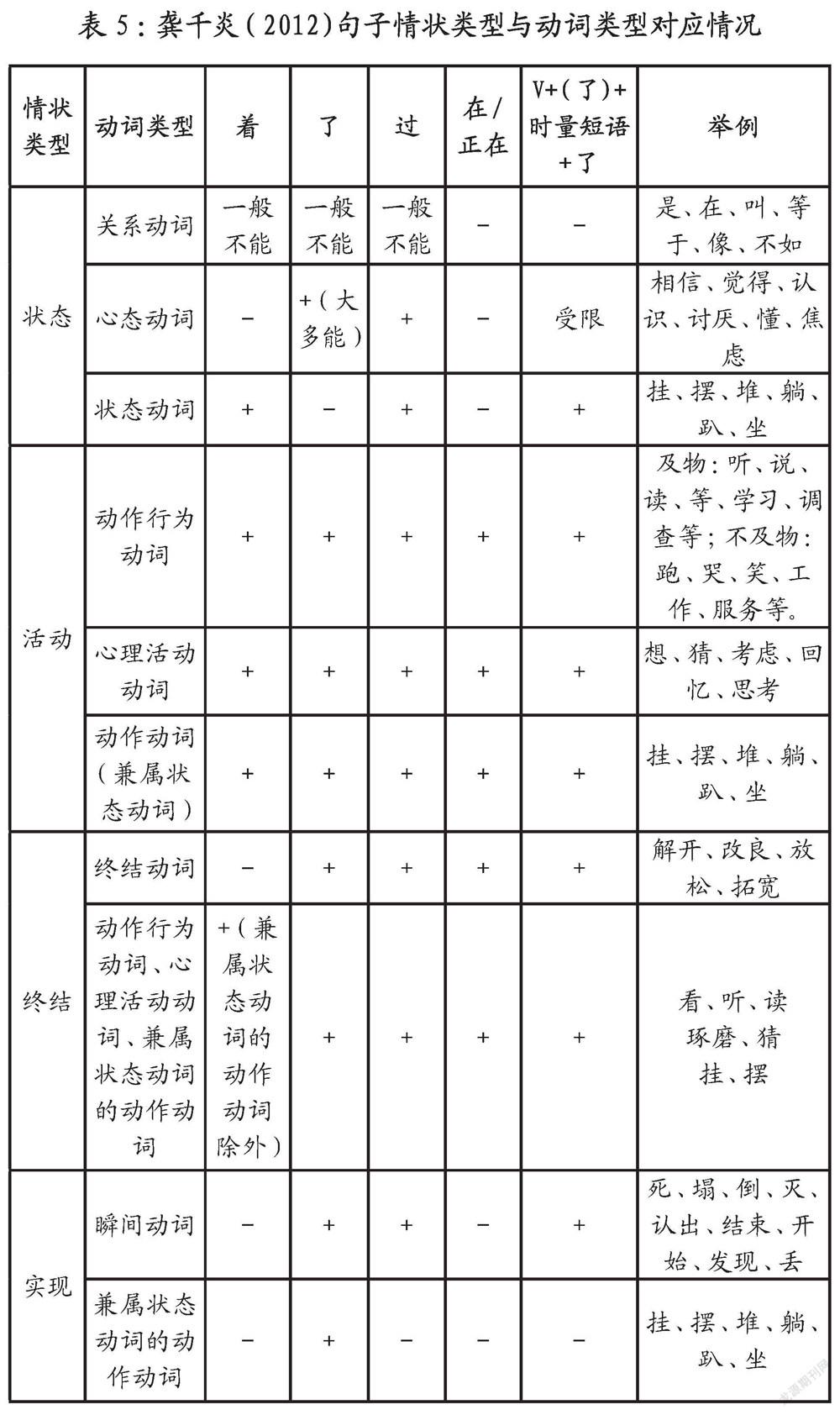

龚千炎(1995)对陈平(1988)进行了进一步整理,应用[±静态][±动态][±持续/进行][±完成]四组区别性特征作为划分句子情状类型的标准,做出了分类,参考其论述内容将情状类型与动词类型对应情况进一步整理为表5:

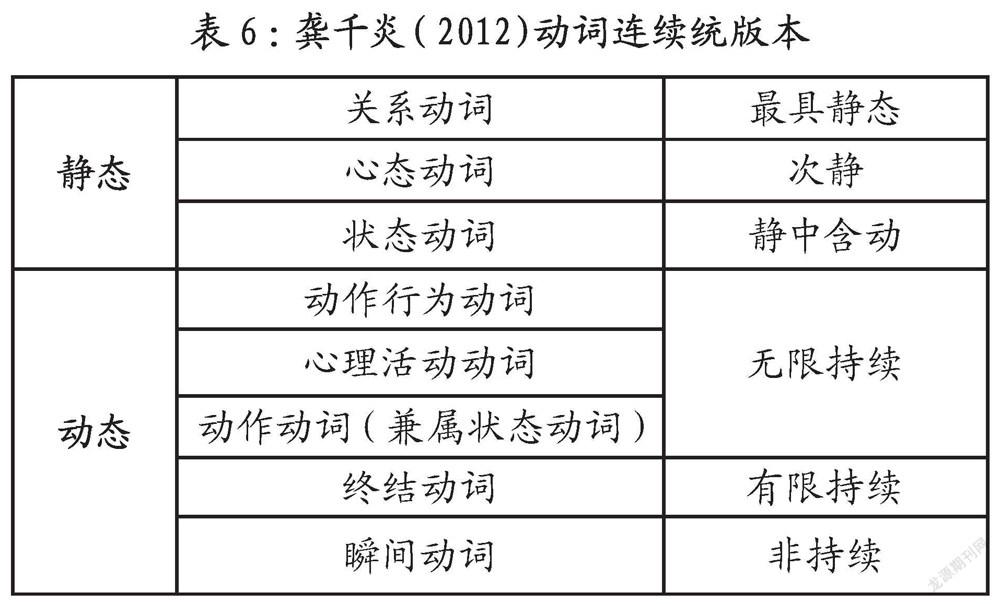

由此表可以看出,同一类动词往往出现在不止一类情状之下,比如兼属状态动词的动作动词就出现在“活动”“终结”和“实现”三种情状类型中,其间起关键作用的控制因素是与动词连用的其他句子成分。龚千炎先生按照静态由强趋弱的顺序排列,动态性动词按照时距由长至短的顺序排列,得到了八个动词小类:关系、心态、状态、动作行为、心理活动、动作(兼属状态)、终结、瞬间动词(见表6)。

我们认为这一分类对于构建时间维度的连续统有很大启发。静态情状的三个小类,其时间性大小基本可以与静态性大小对等,越趋于静态的动词时间性越低,因而可以有:关系动词<心态动词<状态动词。在动态部分,对时间性大小的判断依据设定为,越能在认知空间形成一段有界的时段,其时间性就越强。

从langacker(1987)中,也可以得到对于时间性评判依据的一些启发。作者认为,动词是语义极标示过程(process)的象征表达式,过程性述义具有确定的时间侧面,它在虚拟时间中的展开是通过序列扫描的方式进行的,一个过程的时间侧面必然是确定的,即为非零。由此可以知道瞬间动词由于其表示的非持续性事件,其起始点与终结点几乎重合,因此其在认知空间中虽是有界的,但所占据的区域极短,相比于静态情状中的三类动词而言,其时间性依然很低。同时,过程性述义的构成还需要满足的条件是,一系列成分状态(不只是单一状态)必须得到凸显,这一点有助于我们将动词与事件名词区分,类似于enter 和entrance的区别,一个过程的所有成分状态都单独作为关系逐一凸显出来(enter),但是在相应的名词中,这些状态是作为一个事物被整体凸显出来的 (entrance)。也就是说,一个过程性述义的构成需要满足两个条件,一是时间侧面必须非零;二是时间侧面的每一点都是关系性的。作者还谈到“完成性动词”与“非完成行动词”的区别,一个完成性过程是有界的、可复制的,而一个非完成性过程是无界的、不可复制的,具有扩展性/伸缩性(没有具体终结点)。这与名词的可数/不可数的基本区别非常相似。完成性过程凸显一种时间变化,而非完成性过程中的凸显的是被识解为在事件中持续不变的一种关系,各成分状态在时间侧面上被识解为彼此相同[9]。

根据汉语动词的情况,非完成性动词包括:关系动词、心态动词、状态动词这几类静态动词,还包括上表中表“无限持续”的三个小类:动作行为动词、心理活动动词和動作动词(兼属状态动词),这三类都能表示“活动”情状,体现出动词的“无界”特征。而完成性动词则包括“有限持续”的终结动词和“非持续”的瞬间动词。因为,终结动词(如:解开、改良)从语义上看,由动作行为及其结果合体构成,其动作一旦开始,便必然向终点演进,形成不了一个相对稳定的阶段;瞬间动词(死、塌、倒、灭)表示情状的发生和结束都是一瞬间的事,因此,在时间轴上,起始点和终结点几乎是重叠的。无论是终结动词还是瞬间动词,都体现出时间性上的“有界”特征,因此是时间性中较强的,其中终结动词在时间轴上比瞬间动词更能形成一段“有界”的区域,因此时间性是最强的,其次是瞬间动词。因此,可以将上表按照时间性强弱进行重新排列,因而能得出动词在时间性强弱标准下的连续统:

终结动词>瞬间动词>动作行为/心理活动/动作动词(兼属状态动词)>状态动词>心态动词>关系动词

具体情况见表7:

五、形容词的程度维度连续统

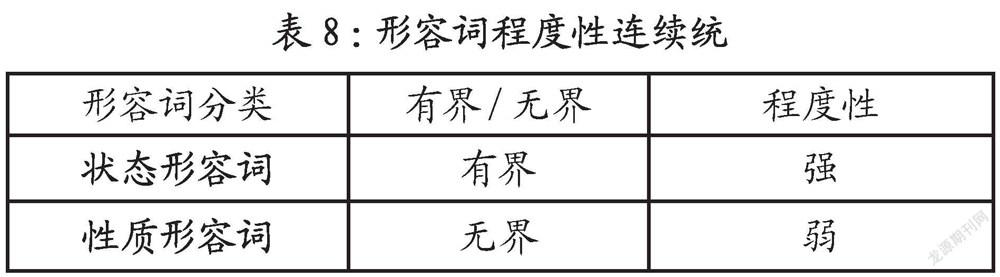

既然空间维度、时间维度我们都能用有界/无界这一特征作为标准分别对名词和动词两大词类进行描摹,那么相应的,在程度维度是否依然可以借用这一思路,对形容词内部进行程度连续统的构建呢?前人已有相关探索。沈家煊(1995)就提出,性质和状态合起来称为“性状”范畴,在语法中的表现就是性质形容词和状态形容词这两个小类。之所以可以这样区分,是因为性质形容词是无界的,而状态形容词是有界的。比如:“白”这种性状,可以由各种程度上的差别,比如:雪白、灰白、米白等,但“白”是对各种程度的白的概括,代表一个不定的“量幅”,即无界的;而“雪白”“灰白”“米白”等则代表这个量幅上的某一段,或某一点,虽然彼此之间的界限是模糊的,但抽象来看界限却是存在的,因而是“有界”的。那么按照空间性和时间性的思路,在描摹程度这一维度时,越能在程度认知空间形成有界的区域,其程度性就越强。那么显然,状态形容词的程度性是强于性质形容词的,因为其本身就带有程度性,在语法功能上表现为不能添加程度副词“很/非常/比较”等,比如:“雪白”“慢腾腾”不能说“很雪白”“非常慢腾腾”。因此,程度维度上的强弱连续统可以表示为:

状态形容词>性质形容词

具体情况可见表8:

六、结语

我们得出名词、动词、形容词分别在空间、时间和程度上的连续统只是第一步,接下来还要考虑的是如何在空间、时间、程度这三个维度上将名词、动词、形容词都纳入其中。也就是说,如何整合上述三个连续统,从而得出三维度下的词类连续统。这里我们尝试提出一种三维度下的词类连续统测定标准,利用各维度之中的语法功能表征,将其应用到非典型词类中去,从而测定出其在连续统中的位置。

参考文献:

[1]袁毓林.汉语词类划分手册[M].北京:北京语言大学出版社,2009.

[2]张敏.认知语言学与汉语名词短语[M].北京:中国社会科学出版社,1998.

[3]张伯江.词类活用的功能解释[J].中国语文,1994,(5).

[4]沈家煊.我看汉语的词类[J].语言科学,2009,(1).

[5]王仁强.现代汉语词类体系效度研究——以《现代汉语词典》(第5版)词类体系为例[J].外语教学与研究,2010,(5).

[6]吴铭.汉语是否存在名动包含关系?[J].解放军外国语学院学报,2021,44(3).

[7]高航.认知语法框架下名物化的概念组织层面考察[J].解放军外国语学院学报,2020,043(002).

[8]李宾.词类功能游移的认知分析[D].四川师范大学,2007.

[9]李宇明.非谓形容词的词类地位[J].中国语文,1996,(1).

[10](美)兰盖克.认知语法基础(第1卷):理论前提[M].牛保义,王义娜,席留生,高航译.北京:北京大学出版社,2014.

[11]陈平.论现代汉语时间系统的三元结构[J].中国语文,1988,(6).

[12]沈家煊.“有界”与“无界”[J].中国语文,1995,(5).

[13]王珏.现代汉语名词研究[M].上海:华东师范大学出版社,2001.

[14]刘顺.现代汉语名词的多视角研究[M].上海:学林出版社,2003.

[15]王红侠,刘磊.现代汉语名词的维度[J].云南师范大学学报:对外汉语教学与研究版,2020,18(6).

[16]龚千炎.汉语的时相时制时态[M].北京:商务印书馆,2012.

[17]赵元任.汉语口语语法[M].北京:商务印书馆,1968.

[18]马庆株.汉语动词和动词性结构[M].北京:北京大学出版社,1981.

作者简介:

孙妍,安徽人,北京工业大学国际学院,讲师,文学博士,研究方向:汉语词汇、语法、汉字、国际中文教育等。

3979501908280