祁连山国家公园生态环境质量综合评价及演变特征分析

2022-03-21单姝瑶徐浩杰

杨 磊,单姝瑶,桑 晨,刘 越,徐浩杰

(兰州大学草地农业生态系统国家重点实验室 / 兰州大学农业农村部草牧业创新重点实验室 /兰州大学草地农业教育部工程研究中心 / 兰州大学草地农业科技学院, 甘肃 兰州 730020)

生态环境包括自然资源和整个环境的各种因素,是关系到社会和经济持续发展的复合生态系统,可分为自然环境、经济环境和社会文化环境[1]。生态环境质量是指与人类有关的自然资源及人类赖以生存的环境的优劣程度,反映生态环境对人类生存及社会经济可持续发展的制约和限制。人口数量急剧增加和消费水平不断提升造成人类活动对生态环境的影响日益加剧,催生了气候变暖、水资源短缺、土地荒漠化和生物多样性锐减等问题。评价生态环境质量的时空演变及其驱动机制,对生态环境保护政策的制定及人类与自然耦合系统的协调发展具有重要意义。

目前生态环境质量的评价方法主要有层次分析法、模糊评价法、灰色聚类分析法、人工神经网络法和指数构建法。层次分析法可确定生态环境质量指标的相对重要性,需要专家根据经验给出因子权重,定性成分多[2];模糊评价法以模糊数学理论为基础,将评价对象分解成若干评价因素,再利用模糊变换获得评价对象的综合评判值,当指标集个数较大时,对指标权重矢量的确定主观性较强[3];灰色聚类分析法是建立在灰数的白化函数生成基础上的多维灰色评估方法,每个特性指标对每个评判子类均需设定白化权函数,实现起来较为困难[4];人工神经网络是一种模仿生物神经网络结构和功能的数学模型,当样本量较少或代表性较低时,网络构建效果不佳且计算复杂[5]。近几十年来,指数构建法以其宏观、快速、实时和综合的优点,在生态环境监测领域得到广泛应用[6-7]。国外主要有美国国家野生动物联盟的环境质量指数和加拿大环境部的总环境质量指数,我国生态环境部在《生态环境状况评价技术规范》中提出生态环境状况指数,但使用该指数时存在权重合理性、归一化系数设定、指标可获取性和结果可视化等问题[8]。卫星遥感对地观测技术的发展为综合指数法和遥感生态指数法提供了数据保障和技术支持。例如,有些学者基于生态系统质量的理论框架,采用综合指数法对洞庭湖区域各生态系统类型进行生态系统质量综合评价和变化分析[9],或基于植被指数、湿度分量、地表温度和土壤指数,耦合了一种新型的遥感生态指数来监测区域生态质量,并对生态环境变化进行时空分析、建模和预测[10]。

祁连山国家公园(以下简称“国家公园”)地处青藏高原、蒙新高原和黄土高原的交汇地带,发挥水源涵养、生物多样性保护和径流维持等诸多功能,是中国西部重要的生态安全屏障。长期以来,国家公园受矿产资源开发、水利工程建设、过度放牧和旅游业发展等人类活动的干扰,区域内森林病害严重,草地退化,水土流失加剧,生态环境亟待加强保护与治理[11-12]。当前,国家公园生态环境质量评价的研究十分欠缺,尚未建立适宜的生态环境质量评价指标体系,对生态环境质量的时空变化规律尚不明确。有研究提出选取自然、社会、环境污染状况、环境治理状况和生态效益等多方面指标,采用模糊综合评价法对祁连山生态环境质量进行评价,但资料收集困难,未给出评价结果[13];也有学者利用遥感生态指数评价国家公园生态环境质量,以绿度、湿度、干度和热度为指标,该方法仅使用遥感数据,忽略了人口和经济社会等方面的影响,评价不全面[14]。因此,本研究基于国家公园的生态环境特征,从自然、经济和社会等方面选取表征生态环境质量的关键指标,建立生态环境质量评价指标体系,构建生态环境质量指数,量化生态环境质量,并探究其时空演变规律,揭示影响生态环境质量变化的主要因素。

1 研究区概况

祁连山国家公园地处甘肃和青海两省的交界处(94°49′18″~102°59′08″ E,36°46′45″~39°47′05″ N),是我国首批设立的10 个国家公园体制试点之一,总面积约为5.02 万km2(图1)。甘肃片区占总面积的68.5%,包括阿克塞哈萨克族自治县、肃北蒙古族自治县、肃南裕固族自治县、民乐县、甘州区、山丹县、永昌县、凉州区、古浪县和天祝藏族自治县;青海片区占总面积的31.5%,涉及门源回族自治县、祁连县、天峻县和德令哈市。国家公园自西北向东南由诸多的沟谷、高山和山间盆地组成,海拔1 722~5 791 m,属大陆性高寒半湿润山地气候,太阳辐射强,年均温在4 ℃左右,昼夜温差较大,气温与降水垂直分布明显,年平均降水约400 mm,干湿分明,雨热同期。区域内的森林资源、水资源、矿产资源和动植物资源丰富,是我国重要的生态功能保护区。

图1 祁连山国家公园行政区划图Figure 1 Administrative division map of Qilian Mountain National Park

2 数据与方法

2.1 数据来源

2000-2018 年的自然数据来源于遥感监测和气象观测。遥感监测数据由美国土地进程分布式活动档案中心提供(http://lpdaac.usgs.gov/)。月尺度的增强型植被指数(enhanced vegetation Index, EVI)和归一化差值植被指数(normalized difference vegetation index, NDVI)数据来自MODIS MOD13A3 产品,空间分辨率为1 km。8 d 间隔和500 m 空间分辨率的叶面积指数(leaf area index, LAI)数据来自MODIS MOD15A2H 产品。年植被净初级生产力(net primary productivity, NPP)数据来自MODIS MOD17A3HGF 产品。采用ArcGIS 10.0 软件中集成的双线性内插法将LAI 和NPP 空间重采样为1 km。基于NDVI 数据,采用混合像元分解模型计算植被覆盖度(vegetation coverage, VC)。气象台站观测数据来源于中国气象数据网(http://data.cma.cn)。考虑到研究区气象站点分布稀少,本研究采用2000-2018 年中国842 个基本气象观测站所监测的年均温、年降水和年太阳辐射数据,利用ANUSPLIN version 4.4 软件(Australia Nation University)的薄盘样条法进行空间插值,生成1 km 空间分辨率的气象数据集,并通过矢量数据裁剪获得研究区的气象数据。2000-2018 年国家公园境内14 个县(区)的社会经济统计数据来源于EPS 数据服务平台(https://www.epsnet.com.cn/)提供的《甘肃省统计年鉴》和《青海省统计年鉴》。

2.2 研究方法

2.2.1 建立生态环境质量评价指标体系

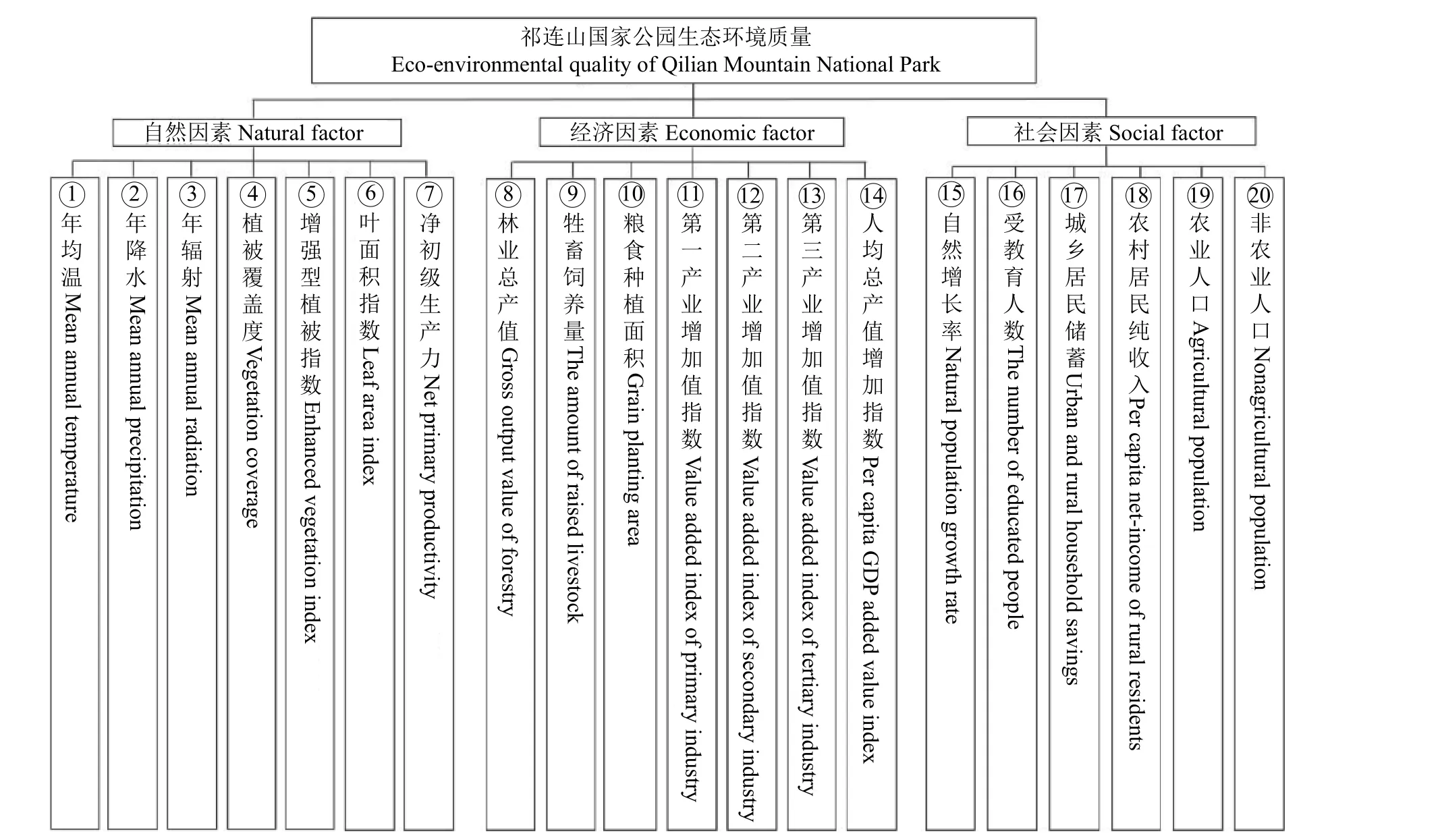

生态环境受到自然因素和人为因素的双重影响,自然因素是生态环境质量变化的客观条件与宏观背景;人为因素,如当地经济发展、人口增长和社会稳定、政策驱动与资源利用等对生态环境的保护显然不应忽视[15]。因此,本研究同时考虑了山地自然环境背景及其下游绿洲的经济社会活动对山区生态环境的潜在影响。在参照已有生态环境质量评价指标体系的基础上[13-17],以整体性、层次性和可操作性为原则,从自然、经济和社会三方面筛选出20 个生态环境质量表征指标(图2)。年均温、年降水和年辐射代表水、热、光状况,VC 和EVI 反映植被生长状况,LAI 和NPP 分别指示生态系统结构和生态系统生产力。粮食种植面积、林业总产值和牲畜饲养量指示农林牧生产情况,三大产业增加值指数反映发展趋势,人均总产值增加值指数表征发展程度。农业人口、非农业人口、人口自然增长率和受教育人口分别反映人口数量、组成、变化和受教育程度。城乡居民储蓄和农村居民纯收入反映居民消费及生活水平。

图2 生态环境质量评价指标体系Figure 2 Assessment indicator system for eco-environmental quality

2.2.2 指标数据标准化

统计国家公园界线范围内各县(区)逐年的自然、经济和社会数据,计算单位面积平均值。

2.2.3 确定指标贡献度

运用SPSS 26.0 软件(IBM)对每个县(区)20 项指标的标准化结果进行主成分分析,以统计量(KMO)取值大于0.7,特征根大于1,方差贡献率大于85%为标准,每个县(区)共提取4 个主成分。将指标在各主成分线性组合中的系数除以对应各主成分方差百分比的平方根[14]。

方差百分比表示各主成分方差贡献率,方差贡献率越大则该主成分的重要性越强。指标贡献度等于以主成分的方差贡献率为权重,对该指标在各主成分线性组合中系数的绝对值进行加权平均,并进行总和标准化,最终得到各县(区)所有指标的贡献度Wij(表1)。

表1 指标贡献度Table 1 Contribution of the indicator%

式中:i表示县(区),j表示指标,k表示主成分。

2.2.4 构建生态环境质量指数

生态环境质量取决于各指标的背景值与贡献度。将2000-2018 年极差标准化后的自然、经济和社会统计数据乘以指标贡献度,并进行加和,逐年计算各县(区)生态环境质量指数(eco-environmental quality index, EQI)。

3 结果

3.1 生态环境质量的空间差异

国家公园(特指国家公园所有县域)多年平均EQI 大体呈现“东高西低”的空间分布,自东南至西北,EQI 逐渐降低,其中EQI 最高值和最低值分别出现在民乐和肃北,分别为0.427 和0.031。EQI 高于国家公园平均水平的县(区)占比为64.3%,低于平均水平的县(区)占比为35.7% (图3)。

图3 不同县(区)多年平均EQI 的空间分布Figure 3 Spatial distribution of the mean annual EQI in different counties

对研究时段内各县(区) EQI 进行单因素方差分析(图4)。结果表明,国家公园东部的永昌、凉州、古浪、天祝、甘州、民乐、山丹和门源的EQI 显著高于国家公园平均水平(P< 0.05),国家公园中部祁连的EQI 与国家公园的整体水平相当,国家公园西部的肃南、阿克塞、肃北、德令哈和天峻的EQI 显著低于国家公园平均水平(P< 0.05)。

图4 各县(区) EQI 的比较Figure 4 Comparison of the EQI for each county

3.2 生态环境质量的时间变化特征

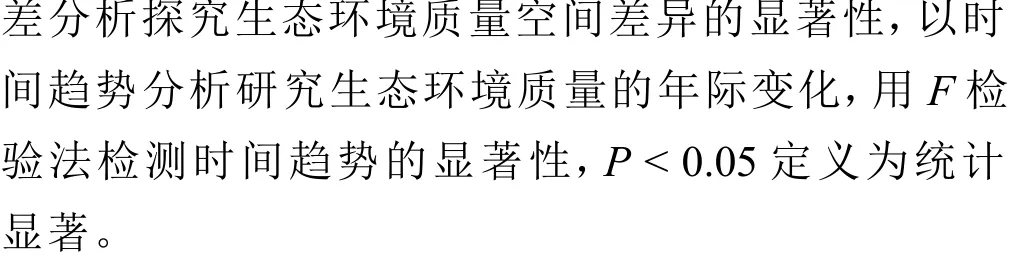

2000-2018 年国家公园EQI 呈显著上升趋势(P<0.05),EQI 最低值出现在2001 年,为0.075,最高值出现在2018 年,为0.128 (图5)。2000-2004 年和2007-2011 年EQI 波动较大,2004-2007 年和2011-2018年EQI 波动较小。相较于2000-2009 年,2009-2018年EQI 的增长速率提高3.2 倍。研究时段内各县(区)EQI 的年际变化与国家公园基本相同,均呈显著上升趋势,但与其他县(区)相比,凉州、民乐、山丹、古浪和德令哈在2000-2009 年间EQI 变化较小(图6)。

图5 不同时段国家公园EQI 的年际变化趋势Figure 5 Inter-annual trends in the EQI for the National Park during different periods

图6 各县(区) EQI 的年际变化Figure 6 Inter-annual variations of the EQI for each county

尽管国家公园EQI 整体呈增加趋势,但受不同地域自然和经济社会发展状况的影响,各县(区)增长速率不同(图7)。结果表明,甘州、凉州、古浪、门源、永昌、山丹、民乐、天祝、祁连和德令哈的EQI 增长速率较快,高于整个国家公园平均水平。天峻、肃南、阿克塞和肃北的EQI 增长速率较慢,低于整个国家公园平均水平。

图7 各县(区) EQI 的年增长率Figure 7 Annual growth rates of the EQI for each county

3.3 影响生态环境质量时空变化的驱动力

基于国家公园生态环境质量评价指标体系,分析各县(区)的二级指标权重。结果表明,影响国家公园生态环境质量时空变化的因子重要性排序为自然因素 > 经济因素 > 社会因素,三者的贡献度分别为52%、28%和20% (图8)。自然指标正向作用于生态环境质量,重要性排序从高到低依次是NPP、LAI、VC、EVI、年辐射、年降水和年均温,贡献度分别为7.3%、6.8%、6.5%、5.9%、5.9%、3.9%和3.4% (表1)。2000-2018年国家公园年降水量呈显著增加趋势(P< 0.05),2000 年为265.9 mm,2018 年为449.3 mm,平均每年增加5.1 mm (图9)。降水增加有利于植被生长,植被盖度和生物量增加明显改善生态环境。2000-2018 年国家公园的年均温亦呈显著增加趋势(P< 0.05),2000 年为-5.9 ℃,2018 年为-5.0 ℃,年均增加0.03℃。2000-2018 年国家公园年辐射量显著增加(P< 0.05),年增长率为9.8 MJ·m-2,辐射量增加促进植被光合作用。

图8 各县(区)二级指标贡献度Figure 8 Contributions of the secondary indicators for each county

图9 年均温、年降水和年太阳辐射的年际变化Figure 9 Inter-annual variations of the annual mean temperature, precipitation, and solar radiation

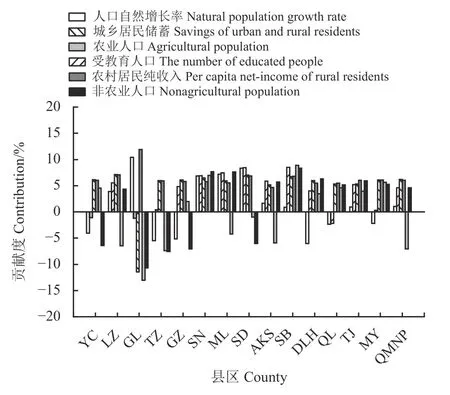

经济指标中,牲畜饲养量、第一产业增加值指数和林业总产值的贡献度较高且为正向贡献,贡献度分别为6.8%、6.6%和5.4% (表1),表明林牧业发展改善生态环境质量。第二、三产业增加值指数负向作用于生态环境质量,贡献度分别为2.6%和1.8%,并主要发生在国家公园甘肃片区(图10)。社会指标中,因子重要性排序由高到低依次为城乡居民储蓄、农村居民纯收入、受教育人口、非农业人口、自然增长率和农业人口(图11),贡献度分别为6.2%、6.1%、4.6%、4.6%、1.1%和7.1%。社会统计数据表明,诸多县(区)自然增长率和农业人口呈下降趋势,城乡居民储蓄、农村居民纯收入、受教育人口和非农业人口呈增加趋势。

图10 各县(区)粮食种植面积及第二、三产业增加值指数和人均总产值增加值指数的贡献度Figure 10 Contributions of the grain planting area, added value index of secondary and tertiary industries, and per capita GDP added value index for each county

图11 各县(区)社会指标贡献度Figure 11 Contributions of each social factor for different cosunties

4 讨论

2000-2018 年国家公园EQI 呈显著上升趋势(P<0.05),相 较 于2000-2009 年,2009-2018 年EQI 的增长速率增加了3.2 倍,这与张华等[14]的研究结果一致。2008 年国家生态环境部印发《全国生态功能区划》,明确了祁连山作为水源涵养地的重要地位,推动了国家公园生态保护的进程。气候指标和植被生长状况指标正向作用于生态环境质量。已有研究结果表明,国家公园植被的LAI、NPP、VC 和EVI 均与年降水显著正相关[19-23]。国家公园位于内陆干旱半干旱区,气候干旱,水分是限制植被生长的关键生态因子。然而,气温升高亦加速冰川消融,导致河流上游冰雪储量减少,冰川融水对河流的补给能力降低,影响地表径流量和中下游植被生长[24]。短期来看,气温升高对国家公园生态环境质量有促进作用,但气温的长期影响仍有待考究,原因是气温升高可能降低土壤含水量,抑制植被生长[25]。辐射量增加促进植被光合作用,但导致蒸散量增加,降低土壤水分有效性[26]。因此,气候暖湿化提升植被生态质量,进而改善生态环境。

经济社会指标对国家公园生态环境质量的影响仅次于自然指标。农业人口和第二、三产业增加值指数负向作用于生态环境质量。山区耕地面积扩张以侵占森林和草地为代价,生境质量下降,水源涵养能力减弱,水土流失加剧[27]。矿产开采导致周边植被破坏加剧,废水废料等污染物增多,土地和河流的污染负荷加重,而旅游人数增多和违规旅游开发亦可能不同程度污染大气、水源和土壤[28]。诸多县(区)自然增长率和农业人口呈下降趋势,城乡居民储蓄、农村居民纯收入、受教育人口和非农业人口呈增加趋势,居民收入提高、受教育水平提升和劳动力转移可能降低人类活动对国家公园的干扰,有利于提升生态环境质量[29]。通过生态管护站建设,将农牧民就地转化为管护员,在国家公园过渡区适度发展旅游业,可增加农牧民收入,减少对生态环境的破坏。

以上研究结果表明,未来应提高受教育人口数量,加强天然林保护、退耕还林和退牧还草政策执行力度,建立区域生态环境监察机制,加大生态保护宣传力度,重点关注肃北、阿克塞、肃南、天峻、德令哈和祁连等生态环境质量提升较慢的县(区)。肃北、阿克塞和天峻位于祁连山中西部,降水量少,蒸发量大,气候干旱,植被稀少。近几十年来,人口增加、耕地扩张,林草复垦,二、三产业持续增加,生态环境与经济发展的矛盾日益加剧,应优化水资源配置,使自然与经济协调发展,加快生态恢复。肃南应合理发展畜牧业,开发草原生态旅游资源。德令哈和祁连应适度增加人口,提高资源利用效率,通过经济增长增加生态保护投入。对生态环境质量较高的县(区),应着力于生态环境的长效保护和修复机制。

本研究在国家公园生态环境质量影响因素分析方面仍存在一定的不足,例如,环境污染负荷、土壤生境、牲畜载畜量和生物多样性等空间信息难以获取,导致生态环境质量评价指标体系不够完善。国家公园生态承载力的综合评价和变化分析研究薄弱,未来将从生态承载力的形成和演变开展研究,为国家公园的建设和管理提供科学依据和决策支持。

5 结论

国家公园多年平均EQI 大体呈现“东高西低”的空间分布,自东南至西北,EQI 逐渐降低。生态环境质量存在空间异质性,2000-2018 年生态环境质量显著改善,本底值影响其增速。自然因素对生态环境质量的贡献度最高,经济和社会因素次之。气候暖湿化、植被恢复、林牧业发展、受教育水平提升和居民收入提高正向作用于生态环境质量,农田开垦、矿产开采和旅游业发展可能对生态环境质量产生负向影响。近几十年来国家公园水热状况显著改善,生态管控和恢复措施不断强化,有效促进了生态环境的自我修复。未来应持续加强天然林保护、退耕还林和退牧还草政策的实施,重点关注肃北、阿克塞、肃南、天峻、德令哈和祁连等生态环境质量提升较慢的县(区),提高受教育人口数量,建立区域生态环境监察机制,加大生态保护宣传力度,加快生态恢复。