晋中市山丘区与盆地区农村居民点空间分异特征及影响因素

2022-03-21和晋竹毕如田

和晋竹,毕如田

(山西农业大学资源环境学院,山西 太谷 030801)

自改革开放以来,国家将发展重心放在城市建设上,致使城乡经济长期处于非均衡化的发展态势。十九大提出乡村振兴战略,学者们提出实现乡村振兴要优先发展农业与农村用地[1]。2019 年《国民经济与社会发展公报》公布了中国目前还有5.5 亿农民,城镇化率为44.38%,预计2035 年“乡村振兴”实现决定性进展,城镇化率将达71%~73%[2],若城乡非均衡化发展持续惯性推进,城乡差距及农村内部差距还有进一步扩大的可能。农村居民点是农村人口生产生活的重要载体,但就中国现状而言,多地农村居民点均存在占地面积大、利用效率低、内部空间形态与发展态势松散无序等诸多问题[3,4],当前的建设实际与社会经济现状无法匹配,这也要求村镇规划必须在土地使用过程中提高农村土地的相对集约性,建设新性质、新内容、新水准的农村居民点,实现人民生活需要和社会转型发展的历史性跃升。

近年来受中国经济社会转型与新农村建设的影响,国内学者对居民点研究重心从城市转移到农村。研究内容多集中在空间格局演化[5-7]、空间形态特征识别[8]与驱动力分析[9]、乡村重构[10]、空心村整治[11]以及布局优化[12-14]等方面。农村居民点的形成与演变是自然生态环境与社会发展共同选择的结果,学者们从用地规模结构、空间分布、形态结构的演变特征对农村居民点进行分析,并对乡村聚落的空间布局与影响因素展开系统的研究[15-19]。从研究尺度上看,现阶段多集中于省域大尺度或村、乡镇等小尺度的研究,市域中观尺度的研究比较缺乏[20-23]。仅有的市域研究也多集中于空间格局演化的“热点”地区,以北上广深或云贵高原居多,对于中西部经济发展缓慢地区研究较少。研究方法上,也从GIS、RS 的应用转变为景观方法与空间数理模型的结合[24-26]。纵观相关研究不难发现,国内多数学者从多角度对居民点空间分布格局及影响因子等内容展开广泛研究,但对典型山区居民点与平原、盆地农村居民点分布特征差异的研究较少,尤其是对比不同地貌特征下的农村居民点空间布局形态产生的影响研究更是较为匮乏。

乡村振兴规划要求通过可持续性的土地利用规划,有效提升特定区域内资源利用效果。科学的村庄规划需要系统分析农村居民点自然资源禀赋、经济发展阶段和区域分异特征,尊重自然、经济、社会规律和城乡发展规律,因地制宜开展规划工作。晋中市境内太行山脉、沁潞高原、太岳山脉、太原盆地相间排列,东西两地区具有典型的地貌差异和社会经济条件等差异。因此,本研究在区域差异的视角下,分析晋中市东西两地区的农村居民点空间格局的分异特征,从自然、经济、社会3 个维度深度挖掘农村居民点空间分异特征及影响因素,以期为国土空间规划以及土地精细化管理提供依据。

1 数据来源与研究方法

1.1 研究区概况

山西省晋中市(111°25′—114°05′E,36°39′—38°06′N),位于太行山脉中段与太原盆地之间,地势东高西低,呈阶梯状分布(图1)。全市总面积16 391.97 km2,农村常住人口仍有151.77万人,城镇化率达55.37%,行政辖区包括2 区9 县市,涉及118 个乡镇。东部山丘区位于太行山和太岳山所处地区,包括5 个县,面积为9 923.89 km2。西部盆地区主要分布在太原盆地,包括6 个县(区),面积为6 468.08 km2。由于各地域受自然资源、社会经济及历史基础等条件差异的影响,农村居民点分布复杂多变。

图1 研究区示意

1.2 数据来源

本研究中DEM 数据下载自地理空间数据云平台(http://www.gscloud.cn),空间分辨率为30 m。晋中市的行政区划图、2018 年土地利用变更调查矢量图、村界来源于晋中市自然资源局。本研究提取的农村居民点位于城市规划认定建成区边界以外,排除单独选址的矿业开采、工业制造(一般为国有地)的权属归农村集体所有的分散聚居地。基于数据的可获得性,除人口数据以乡为单位收集外,其余以县为单位收集社会经济类数据,来源于晋中市统计局以及各统计单位。

1.3 研究方法

1.3.1 形态特征分析方法 景观格局指数被认为是研究土地利用空间格局变化的有效定量工具[14],利用Fragstats 4.2 软件计算斑块类型农村居民点形态指数,如表1 所示,利用自然断点法将其分为4 类,基于划分标准将农村居民点形态特征分为简单大斑块型、复杂大斑块型、简单小斑块型、复杂小斑块型。

表1 农村居民点斑块形态划分类型

1.3.2 农村居民点分离度 农村居民点分离度是反映农村居民点斑块分布离散程度的景观格局指标,相对于普遍运用的面积比率,同时考虑居民点斑块数量,可更准确地反映居民点的分布特征[27],具体公式如下。

式中,F为行政村农村居民点斑块分离度;R为行政村农村居民点斑块密度;S为行政村农村居民点斑块面积指数;N为行政村农村居民点斑块数;M为行政村区划面积;A为行政村农村居民点斑块总面积。

1.3.3 GIS 空间分析 运用ArcGIS 软件中的空间统计、聚类分析、叠加分析、缓冲、转换等功能,对农村居民点空间分布特征进行了研究,直观地分析每个要素与农村居民点特征之间的差异。

1.3.4 地理探测器 地理探测器是目前较为新颖的统计学方法,可以探测空间分异性并揭示其背后的驱动因子。利用该手段探测识别研究区农村居民点格局演变的影响因素,该模型的计算公式参考文献[16]。

2 农村居民点特征分析

2.1 规模特征

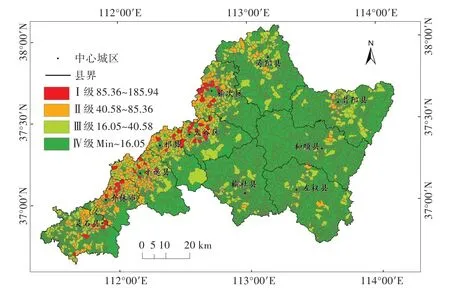

研究区东西两地区规模特征差异明显,如图2所示,西部盆地区农村居民点用地规模两级化较东部山丘区更为显著,西部盆地区农村居民点规模最大面积为185.94 hm2,最小仅为0.24 hm2。东部山丘区最大面积为88.19 hm2,最小面积为0.47 hm2,并且98%的行政村农村居民点面积主要集中在0~40 hm2。如图3 所示,将规模特征按自然断点法分级显示:Ⅰ级[85.36,185.94]、Ⅱ级[41.58,85.36)、Ⅲ级[16.05,41.58)、Ⅳ级(Min,16.05),分析不同规模特征的农村居民点空间分布可知,Ⅰ级规模行政村全部位于西部盆地区中心城区附近以及重点镇中心,该区域地形平坦,经济发展水平高,有利于较大规模农村居民点的形成。Ⅱ级规模行政村西部盆地范围内基本围绕Ⅰ级圈层发展,面积较小但多集中,表明中小城镇的发展对带动周围村落有积极作用,在经济欠发达的研究区内,农业产出是农民收入的主要来源,耕地为本区最主要的土地利用方式,耕地资源的多少显得更为重要,该区域内耕地多集中连片,农村收入水平相对较高;东部山丘区Ⅱ级规模行政村均属于农业大镇和重要的粮食生产基地,耕地面积对农村居民点规模的形成作用明显。Ⅲ级规模行政村耕地从规模和分布上都低于前两级水平,西部盆地区行政村内农村居民点较分散,此规模等级下农村居民点东部山丘区则相对集中。Ⅳ级规模行政村主要分布在东西两地区交接处,该区域地势陡峭,林草茂盛,可供耕地相对分散且面积有限,供养人口功能有限,农村居民点面积偏小。

图2 研究区行政村农村居民点规模特征散点

图3 研究区规模特征空间分布

2.2 景观形态特征

从整体布局(表2)来看,西部盆地区农村居民点的斑块总面积为397.78 km2,斑块个数为2 373个,平均斑块面积14.61 hm2,占景观面积比达6.15%,其中面积最大的农村居民点位于祁县东观镇张北村一带,面积为348.39 hm2;东部山丘区农村居民点斑块总面积为155.41 km2,斑块个数为3 097,平均斑块面积为4.99 hm2,斑块占景观面积比达1.57%,农村居民点斑块面积最大为74.4 hm2,位于和顺县青城镇泊里村一带。

表2 研究区农村居民点景观特征

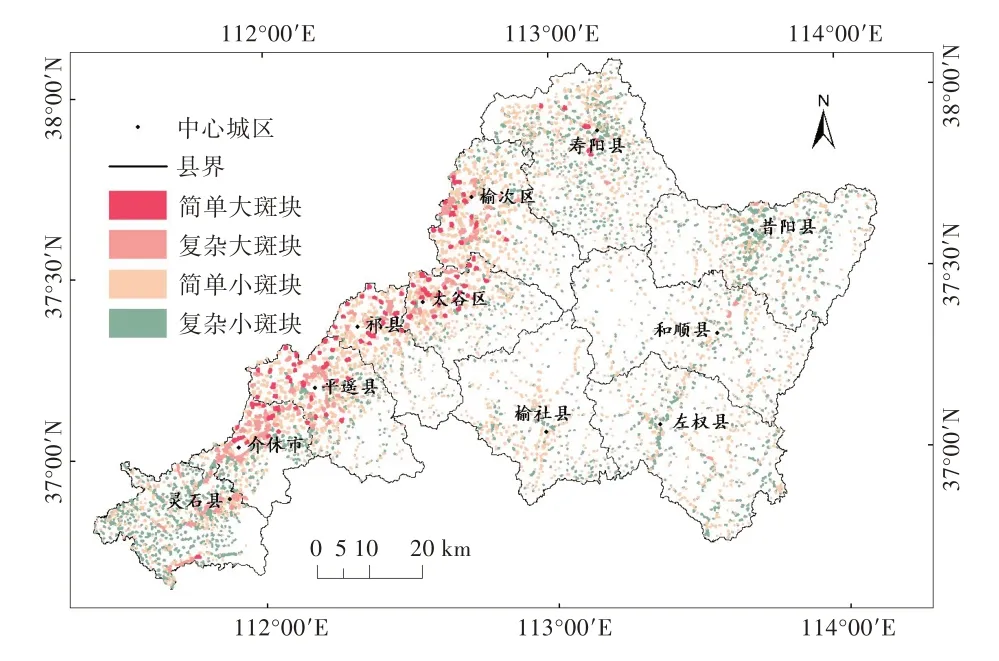

西部盆地区地势平坦宽阔,大范围规模集聚是主要分布形式,多地出现大型甚至超大型斑块,但斑块面积趋于两极化。东部山丘区小范围集中居住是主要分布形式,该地区地形复杂,形成大规模聚居形态较困难;就形态特征而言,西部盆地区形状复杂,农村居民点面积约为东部山区的2.6 倍。本研究将农村居民点景观特征分布情况分级表示(由于农村居民点面积斑块较小,为显示清晰,对各类型斑块多环缓冲300 m),如图4 所示,西部盆地区距中心城区越近,斑块越大越规则;距中心城区越远,斑块小且复杂度高。东部山丘区与西部盆地区情况相反,趋近于聚集中心城区斑块越大越复杂,山区农村居民点因为面积小,形状更简单。

图4 研究区农村居民点景观特征等级

2.3 密度特征

选取研究区行政界线外包矩形范围创建格网大小为1 km ×1 km 的网格单元作为基本单元,与农村居民点数据叠加分析可知,与农村居民点有相交关系的格网为10 594 个。用各网格中农村居民点面积占比代表农村居民点的空间密度,取值在0~1。数值为0,代表格网范围内无农村居民点分布,当指数为1 时,代表该格网范围内全是农村居民点。通过值域大小表达研究区农村居民点密度空间分布。借助自然间断点法把密度图划分为3 个评价单元,分别为低密度区[0,0.092]、中密度区(0.092,0.286]、高密度区(0.286,0.952]。如图5 所示,从空间分布上看,西部盆地区与东部山丘区农村居民点布局存在较大差异性,即西部盆地区居民点分布较集中,全局呈中间聚集、边缘稀疏的分布模式,东部山丘区呈现北密南疏的分布模式。

图5 研究区农村居民点密度分区

2.4 分布特征

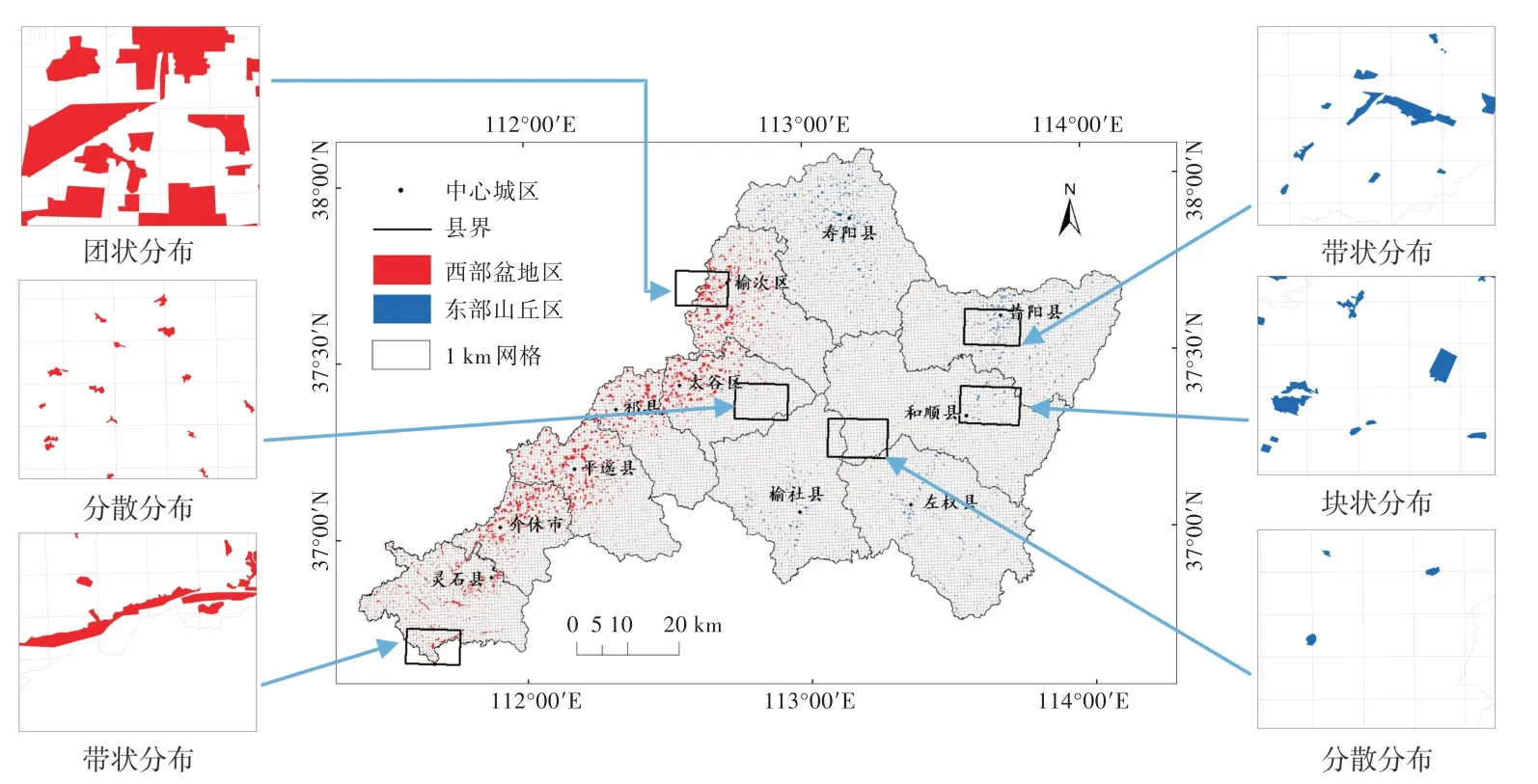

晋中市农村居民点空间分布不均衡,不同区域的居民点空间分布特点、结构差异明显。分布特征主要分为分布形态和聚集程度,本研究通过叠加1 km × 1 km 的网格单元研究不同地区农村居民点相同比例下分布形态差异。如图6 所示,西部盆地区农村居民点空间分布模式大致有3 种:①团状分布,表现形式为农村居民点聚集。在汾河谷地所在平原区距离中心城区较近的农村居民点主要以此种模式分布,如东观镇、南政乡等地的农村居民点。②带状分布,表现为农村居民点沿道路、河谷等呈条带状延伸,如长凝镇、来远镇等地农村居民点主要以此种模式分布。③分散分布,表现为农村居民点分布比较散乱,没有明显的聚集特征,这种分布模式在海拔较高的地区较多,如朱坑乡东面部分的农村居民点。

图6 研究区农村居民点分布类型

东部山丘区农村居民点空间分布模式大致有3种:①块状分布,表现形式为农村居民点形态整齐,但聚集度相对较弱,如青城镇牛川乡一带主要以此模式分布;②带状分布,表现为农村居民点分布在山间呈线状延伸的低凹地,如昔阳县东部、榆社县南部等地农村居民点主要以此种模式分布;③分散分布,与西部盆地区分散分布较为不同的是,东部山丘区农村居民点规模相对较小且分散距离更远,中部地区的和顺县主要以此种模式分布。

通过农村居民点分离度值域的大小比较研究区不同地区农村居民点聚集程度,本研究根据分离度计算公式得出,研究区农村居民点分离度最小值为0.05,最大值为2 926.00,分离度值越小越聚集,越大越分散。将研究区行政村内农村居民点分离度值基于几何间隔法分为4 类,即聚集[0.05,1.46]、较聚集(1.46,18.93]、一 般 聚 集(18.93,235.72]、分 散(235.72,2 926.00]。空间分布如图7 所示,西部盆地区聚集类行政村分布较集中,东部山丘区聚集行政村较少且分散,区域内西部盆地区的农村居民点聚集度远高于东部山丘区,农村居民点分离度两极分化明显。西部盆地区聚集型大规模居住用地数量多,主要分布在平原距离中心城区较近的地区,距离中心城区越远越分散,该区域行政村面积较小,多集中连片,甚至村与村之间农村居民点基本相连,具有较好的聚集性和连通性,其中聚集度最高的行政村为榆次区红马营村。东部山丘区尽管存在大规模聚集,但由于行政面积较大,斑块数量较多,导致东部山丘区分离度值较高,其中分离度值最高的为牛道交村,达2 926.00,该村村域面积大,斑块面积小,耕地面积几乎没有。

图7 研究区农村居民点聚集类型分区

3 影响因素分析

3.1 影响因子筛选

农村居民点作为人类栖息的场所,其位置与空间格局都受其自然环境和社会经济条件的影响,从理论层面筛选影响晋中市农村居民点用地空间分异的因素,自然因素主要包括地形、水资源、区位条件。地形和水资源条件是农村居民点初始选址的首选因素,故本研究采用高程(X1)、坡度(X2)和沿河距离(X3)作为首选驱动因子。其次,区位特征对农村居民的就业和生活有强烈影响,故交通区位也是影响农村居民点空间分布的主要因素,并将自然因素依据区域实际进行分级处理。晋中市交通区位优势独特,是山西连接华北、西北、中原诸省的重要交通枢纽,2000 年以后,晋中市公路密度从每百平方千米31.3 km 增至2018 年全市公路密度每百平方千米97.6 km,其交通运输呈现全方位、立体化发展,已实现村村通路。故本研究选取国道、省道作为晋中市对外交通运输的主要道路,选择距中心城区的距离(X4)、距主要道路的距离(X5)作为区位影响因素。

另一方面,经济发展水平与农村居民点的空间布局关系密切。从土地功能方面来看,农村土地利用对农民不仅具有承载功能,还具有经济保障功能。工业化时代,多种生产方式的选择,致使农民收入不断提高,晋中市浓厚的重工业文化,是拉动其经济增长的重大引擎,既为农村居民点扩张提供动力支撑,也改变聚落局部格局变化。故选择人均GDP(X6)、农村人均纯收入(X7)、粮食作物播种面积(X8)、人均粮食产量(X9)、工业总产值(X10)作为经济影响因素。

除此之外,农村居民点的发展与社会经济因素的关系也密不可分。伴随城市化快速推进以“小家意识”的深入,独立的“一户一院”逐渐取代传统的“三世同堂”家庭模式,一户变三户,农村居民点在空间上迅速扩散。尤其近几年传统生产方式向现代生产方式快速转变,现存的农村基础设施和公共服务与青壮年的需求无法匹配,致使大量人口向城市转移。因此,本研究选择乡村人口密度(X11)、城镇化率(X12)、农业机械总动力(X13)作为影响因素。

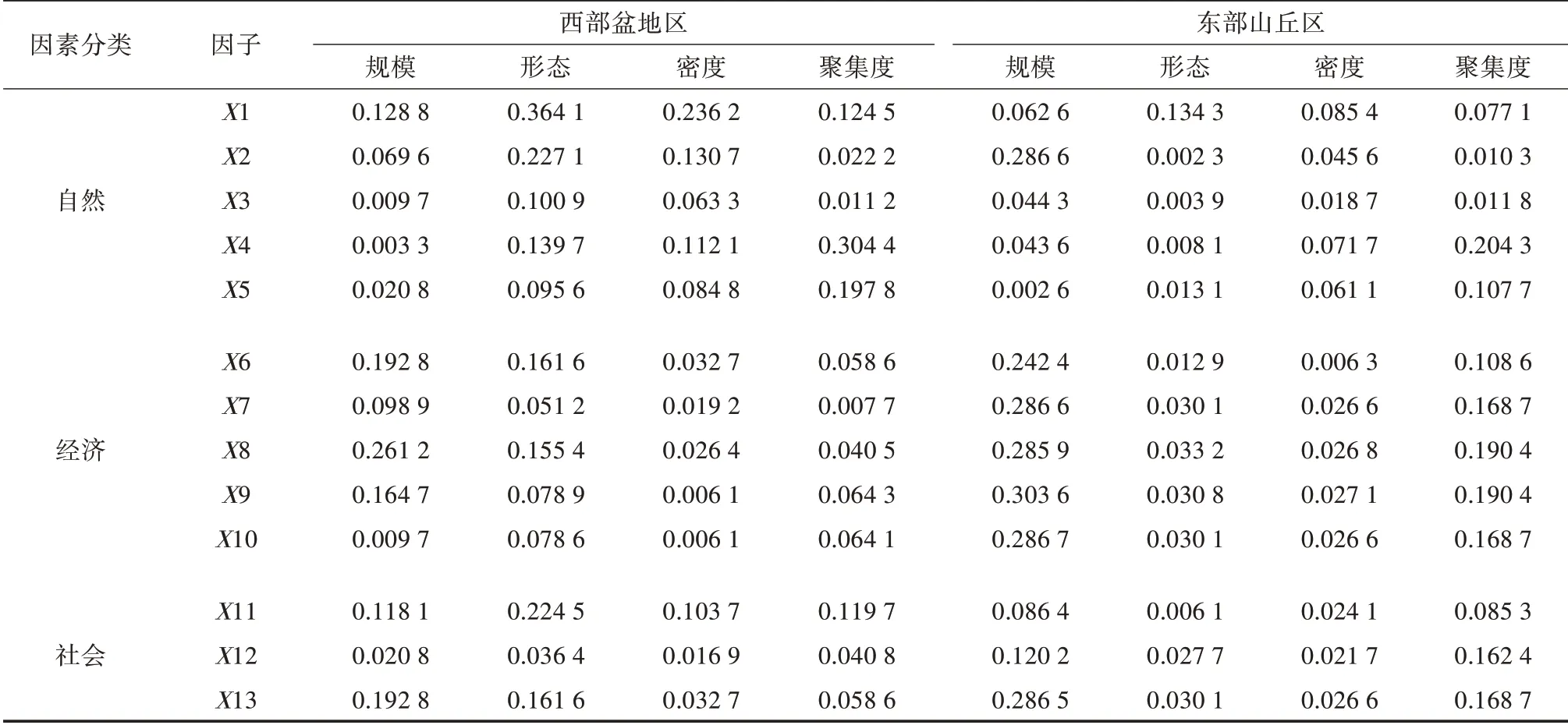

3.2 地理探测器探测结果

利用地理探测器的公式将各因子标准离散化,并将全域划分为4 个等级区。运用模型分别探测影响因子对研究区东西两地区农村居民点规模、形态、密度、聚集度的影响作用,进而得出上述各影响因素对农村居民点布局的影响显著且复杂。由表3 可知,西部盆地区的自然资源禀赋以及区位优势对区域内农村居民点规模、形态、密度、聚集度有直接影响,地形起伏低,区域内的气候、土壤、水源条件相对稳定,耕地较为集中,农村居民点形态规模较大,并且由于占地有限且人口众多,居民点相对密集。经济因素方面,X6 与X8 对农村居民点规模与形态影响明显,人均收入水平越高,改善住房条件的需求越大,人均农村居民点面积则越大。粮食产量越多,作物播种面积越大,对土地的规划利用更科学,农村居民点形状亦越规则。社会因素方面,X11、X13 对农村居民点影响较全面,乡村人口对农村居民点的影响本研究不再赘述,机械化程度的提高带来农民生产劳动率的快速提升,对农村居民点规模和形态产生显著影响。

表3 研究区农村居民点影响因子探测结果

各因子影响的范围与大小对西部盆地区与东部山丘区农村居民点的影响呈现相似性与差异性并存的特征。从东部山丘区的结果来看,尽管各因子对居民点形态都具备一定的影响效果,但程度有限。地形起伏、海拔高度是影响东部山丘区农村居民点的基础性因素,农村居民点的形成是适应自然地理条件的结果,在区位条件上,到中心城区的距离与主要道路的距离是影响农村居民点密度和聚集度的决定性因素,距离越远,农村居民点面积越小,分布越分散。值得引起注意的是,影响东部山丘区农村居民点聚集度的因素相对复杂,其中经济因素占主导作用,尽管晋中市东部山丘区地形复杂,耕地破碎难以集中,但作为农民主要收入来源,其他经济因素的影响效果明显低于作物播种面积与产量的影响度,其值越高,居民点分布越聚集。社会因素方面,城镇化率与农业机械总动力在某程度上影响农村居民点的规模与聚集程度的大小。总之,与西部盆地区自然环境条件定义农村居民点发展和演变不同的是,自然环境与区位因素对东部山丘区仅有基础作用,社会经济因素更为显著。

4 小结与建议

通过分区域对比分析得出,不同地貌特征农村居民点分布特征差异较大。①从规模上来看,农村居民点用地规模差异显著,西部盆地区行政村内农村居民点规模大且数量多,东部山丘区小且少。②从景观特征来看,西部盆地区大范围规模集聚且斑块越大越规则,但斑块面积趋于两极化。东部山丘区小范围集中居住是主要分布形式,斑块越小形状越简单,越大越复杂。③密度特征显示,西部盆地区农村居民点分布较集中,全局呈中间聚集、边缘稀疏的分布模式,东部山丘区呈现北密南疏的分布模式。④从西部盆地区农村居民点空间分布形态上来看大致分为3 种,即团状分布、带状分布、分散分布,东部山丘区主要为块状分布、带状分布、分散分布;从农村居民点分离程度来看,西部盆地区整体上聚集性与连通性较好,东部山丘区均低于前者。

从研究区农村居民点用地空间变化影响因素结果来看,西部盆地区与东部山丘区农村居民点受各因子影响的范围与大小兼具相似性与差异性。①差异性。西部盆地区自然因素对农村居民点用地的空间格局起着主导和调控作用,特别是对其景观形态与分布影响效果显著,但社会和经济因素对农村居民点特征影响较单一,社会因素中乡村人口密度对农村居民点影响较全面。东部山丘区尽管分布特征受自然因素影响,但影响力低于西部盆地区,克服自然环境对农村居民点建设和分布的困难,形成区别于西部盆地区的小规模集聚。经济因素是东部山丘区农村居民点聚集程度存在显著差异的主要因素,人均GDP 与城镇化率对农村居民点的影响更为全面。②相似性。经济因素对东西两地区农村居民点规模具有显著影响,区位因素则是影响农村居民点分布的主要因素,在经济不发达和落后地区,以耕地为主要生产资料,主要经济来源是粮食生产,人均GDP、农村人均纯收入、粮食作物播种面积、人均粮食产量等经济因素是导致两地农村居民点布局差异明显的主要因素。

同一地域下的不同自然条件导致农村居民点的分布特征各异,运用Spatial Analysis 分析不同地貌特征下的农村居民点分布特征和形成机制是本研究的主要思路。总之,自然因素对农村居民点用地的空间形态产生了初步的直接作用。在不同的发展阶段,经济发展和社会生活水平对农村居民点的空间形态产生的影响各有差异。由于影响农村居民点分布格局的因素综合、复杂且多样,从而促使农村居民点用地规模的扩大和形态的复杂化。所以新时期城乡统筹发展阶段,尊重不同条件农村居民点演变规律,根据各主导因子的影响作用采取差别化的整理模式和针对性的措施,建立适宜聚落等级规模体系显得尤为重要。