沿江双季稻北缘区气象要素分布及其对双季稻生长发育的影响

2022-03-21潘志军吴晨阳吕和平吴小文张晓红何海兵武立权宫传英

潘志军,吴晨阳,吕和平,吴小文,张晓红,何海兵,柯 健,武立权,宫传英,周 兵

(1.庐江县农业技术推广中心,合肥 231500;2.安徽农业大学,合肥 230031;3.庐江县气象局,合肥 231500)

发展双季稻对提高复种指数,保障中国粮食安全具有重要意义。沿江双季稻北缘地区是中国重要的双季稻生产区,但由于受到温光资源双季略显不足、气候多变、水稻生长季节紧张等因素影响,该地区双季稻周年产量不稳定,增长受限制[1,2]。已有研究表明,气象要素与水稻生长发育和产量形成密切相关,分蘖期长期阴雨寡照使植株内糖氮比例失调、光合受阻,导致分蘖能力下降,有效穗数不足,抽穗灌浆期低温弱光可降低水稻光合速率,灌浆期高温不利于子粒灌浆和产量形成[3-9]。生产中发现,双季稻周年生产最主要的障碍因子是气象因素变化,特别是周年生产时间跨度长、遭遇气象灾害多,极易造成产量降低。因此,根据气象因素规律科学优化安排双季稻生产,是破解周年产量不稳且规避自然灾害的主要途径。品种选用、肥水运筹、群体调控等方面对沿江地区双季稻生产栽培已有大量研究[10-13],但基于大田生产环境下,沿江地区双季稻生产季主要气象要素分布及其与水稻生产发育相关关系的研究还较少。本研究选取18 个早、晚稻常规品种,通过持续3 a 品种栽培试验,旨在探究沿江地区双季稻生产季主要气象要素分布规律及其与水稻生长发育和产量形成的相关关系,为进一步优化该区域双季稻种植提供理论指导。

1 材料与方法

1.1 试验地点

试验于合肥市庐江县汤池镇双墩村(117°06′32″E,31°21′31″N)进行,该地区属亚热带湿润季风气候,年平均降水量1 260.4 mm,年平均气温16.3 ℃,年有效积温2 875.3 ℃,是典型双季稻生产北缘区。供试田块土壤为河流冲积物母质发育形成的潴育型水稻土亚类沙泥田土属沙泥田土种,土壤pH 6.1,有机质31.1 g/kg,全氮0.83 g/kg,有效磷(P2O5)3.6 mg/kg,速效钾(K2O)40.0 mg/kg。

1.2 试验设计

本试验采用随机区组设计,设3 次重复,早稻(标记为E)选取浙辐203、中早33、中嘉早17 和嘉早311 等8 个常规品种(分别标记C1—C8),晚稻(标记为L)选取镇稻18、镇稻16、南粳9108 和安选晚1 号等10 个常规品种(分别标记为C9—C18),相同田块连续3 a(2015—2017 年,分别标记为Y1—Y3)进行人工定位栽插,栽植行株距均为16.7 cm×13.3 cm,小区面积14.2 m2。早稻季全生育期施N 200.0 kg/hm2,P2O590.0 kg/hm2,纯K2O 180.0 kg/hm2,晚稻季全生育 期 施N 250.0 kg/hm2,P2O590.0 kg/hm2,纯K2O 180.0 kg/hm2,不同年份间参试品种、施肥水平和田间管理均保持一致。

1.3 测定项目与数据处理

1.3.1 生育特征 参照国家水稻品种区域试验观察标准记载品种生育期,本研究将水稻全生育期划分为4 个阶段,即移栽期至移栽后7 d(M1)、移栽期至始穗期(M2)、始穗期至齐穗期(M3)和齐穗期至完熟期(M4)。

1.3.2 产量结构与产量 每品种选取60 穴调查叶龄茎蘖消长动态,成熟期每品种选取150 蔸测定单位面积有效穗数,根据平均有效穗数取9 蔸测定每穗总粒数和结实率;成熟期收割、去杂测定标准产量,取样晾干测定千粒重。

1.3.3 气象数据 庐江县近40 年(1980—2019 年)的日平均气温、日最低气温、日最高气温、日均降水量和日光照时数等气象参数由庐江县气象局提供。

1.3.4 数据处理 采用Microsoft Excel 2010 和SPSS 22.0 软件进行数据处理。

2 结果与分析

2.1 沿江地区双季稻周年气象要素分布

通过对近40 年该地区主要气象要素的分析发现(图1),该地区全年气温变化为“倒V”字形,降水量分布不均匀;3 月中下旬为该地区早稻播种时间,这段时期日平均气温稳定在10 ℃以上;6 月中旬至7月上旬为该地区早稻抽穗扬花期,这段时期降水量达到全年降雨高峰;高温极值出现在7 月中下旬,最高气温超过35 ℃,该时期为双季晚稻移栽期;9 月中下旬气温快速下降,最低气温低于20 ℃,该时期双季晚稻处于抽穗扬花期;10 月中旬气温降至20 ℃以下,该时期为双季晚稻灌浆初期;11 月气温逐渐降至10℃以下,该时期为双季晚稻灌浆末期。

图1 沿江双季稻北缘区双季稻生产季节主要气象要素动态变化

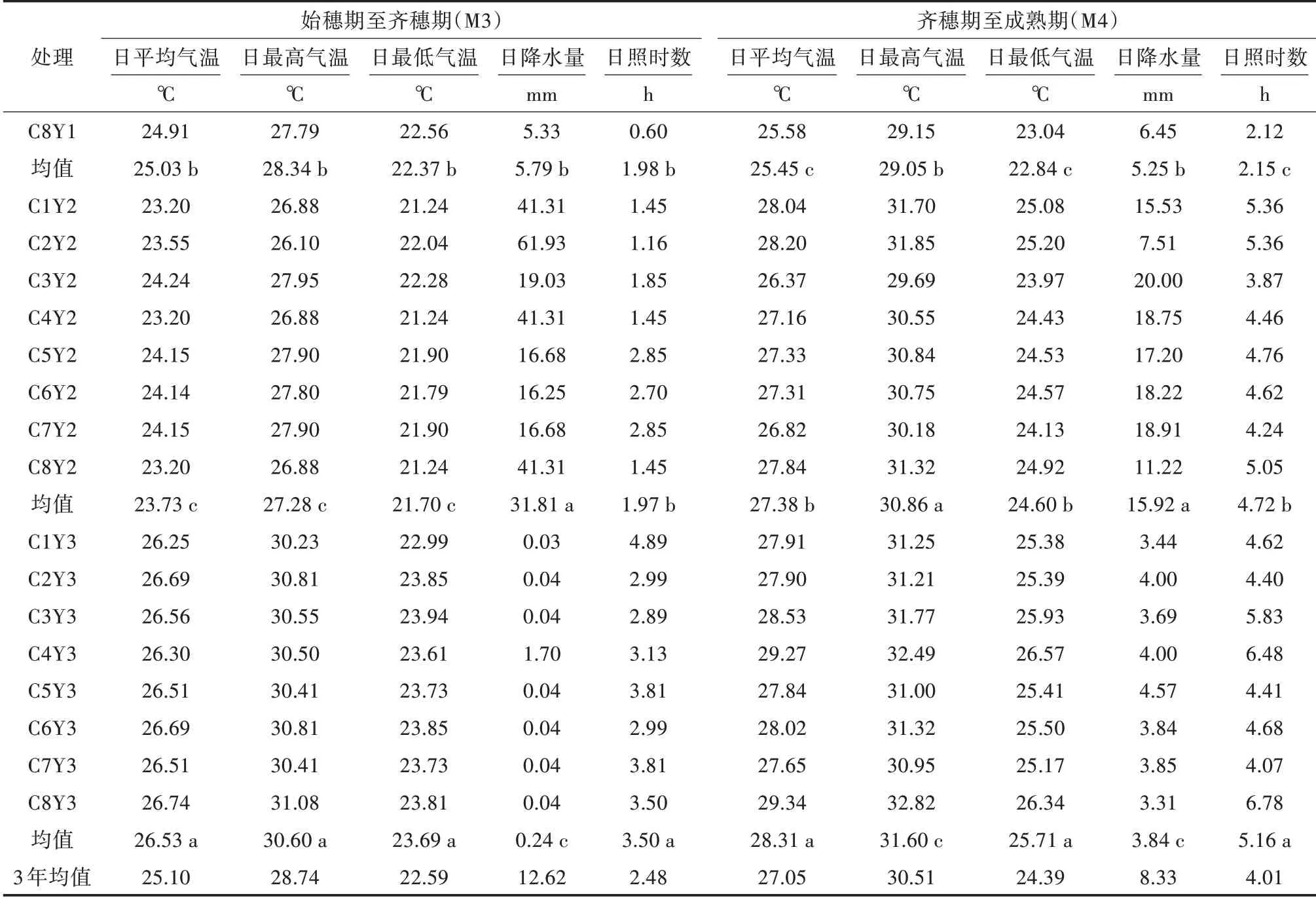

通过对不同生育时期连续3 年气象要素的统计分析发现(表1、表2),早稻M2、M3 和M4 期2015—2017 年日平均气温分别为23.01、25.10、27.05 ℃,3年日平均降水量分别为3.31、12.62、8.33 mm,3 年平均日照时数分别为4.48、2.48、4.01 h;双季晚稻M2、M3 和M4 期3 年 日 平均 气 温分 别 为27.33、23.15、18.20 ℃,日降水量分别为2.78、2.22、4.21 mm,日照时数分别为5.74、4.86、3.17 h。

2.2 沿江地区双季稻产量及其构成指标

由表1、表2 可知,早稻季参试品种2015—2017年有效穗数为382.50×104~400.78×104/hm2,结实率为63.38%~77.84%,千粒重为24.24~25.36 g,每穗粒数为114.48~118.73 粒,实测产量为6.21~8.38 t/hm2,其中结实率和理论产量不同年份间均存在显著差异;晚稻季参试品种单位面积有效穗数为341.23×104~407.91×104/hm2,结实率为74.07%~84.59%,千粒重为25.85~27.00 g,每穗粒数为96.94~110.27 粒,实测产量为6.29~8.38 t/hm2。

表1 双季早稻产量构成指标及关键生育时期气象要素

表2 双季晚稻产量构成指标及关键生育时期气象要素

续表1

续表2

2.3 主要气象要素与双季稻生长发育的相关性

通过对双季稻生长发育特征与气象要素相关性分析发现(表3),在M1 期,早稻缓苗时间与移栽后7 d 的日平均气温(-0.725**)、日最高气温(-0.691**)和日最低气温(-0.895**)呈极显著负相关,晚稻缓苗时间与移栽后7 d 日平均气温(0.787**)、日最高气温(0.776**)、日最低 气温(0.683**)和日照时数(0.713**)呈极显著正相关。在M2 期,早稻日最低气温与单位面积有效穗数(0.564**)和产量(0.805**)呈极显著正相关,日平均气温与产量(0.645**)极显著正相关。在M3 期,早稻和晚稻日降水量与结实率均呈极显著负相关(r=-0.695**、-0.741**),晚稻抽穗扬花期日降水量与产量(-0.565**)呈极显著负相关。在M4 期,早稻和晚稻灌浆期日降水量与结实率均呈极显著负相关(r=-0.663**、-0.601**),早稻灌浆期日平均气温与产量(-0.501**)呈极显著负相关,日照时数与产量(0.535**)呈极显著正相关,晚稻灌浆期日照时数与结实率(0.682**)呈极显著正相关,日平均气温(0.504**)、日 最 高 气 温(0.710**)和 日 照 时 数(0.718**)与产量极显著正相关,日降水量与产量(-0.666**)呈极显著负相关。

表3 主要气象要素与产量及其构成要素之间的相关性

3 讨论

3.1 气象要素对移栽期至始穗期水稻生长发育的影响

研究发现,移栽后温度适度升高可以促进水稻分蘖,增加植株干物质积累,当温度低于16 ℃时分蘖停滞[14,15]。本研究发现,双季稻两季移栽后1 周内日均气温与缓苗时间显著相关,早稻季移栽期温度越高缓苗越快,晚稻季移栽期温度越高缓苗越慢,早稻季移栽期至始穗期日均气温与有效穗数、产量显著正相关。通过对近40 年早稻移栽期气温分析发现,早稻季移栽期(4 月25 日左右)日平均气温约18 ℃,日最低气温低于12 ℃,移栽期至始穗期光温条件逐渐向好,该时期温度逐步升高趋近于最适分蘖生长温度,从而促进分蘖产生,增加单位面积有效穗数。晚稻季移栽期为该地区全年高温时段,日均温高于29 ℃,日最高气温大于35 ℃。移栽期高温是双季晚稻生产主要的逆境因子,移栽后“高温煮苗”现象严重,阻碍秧苗缓苗分蘖,极大缩短了有效分蘖时间,本研究中晚稻季移栽期高温显著影响缓苗进程但未影响最终单位面积有效穗数和产量。

3.2 气象要素对抽穗扬花期水稻生长发育的影响

研究发现,水稻生殖生长期降水对结实率会产生不利影响,降雨会影响水稻开花受精,阴雨寡照不利于光合产物积累,导致结实率下降,结实率与始穗前9~14 d 日均温、始穗后5~10 d 相对湿度均呈负相关关系[16-18]。始穗期至齐穗期气象因子对双季稻产量影响尚未见报道,本研究中双季稻抽穗扬花期日降水量与结实率均为负相关,通过对气象数据的分析发现,本地区双季早稻抽穗扬花期一般在6 月中下旬,全年降水量极值出现在6 月底(梅雨季节),抽穗扬花期与降雨高峰存在重叠,晚稻季抽穗扬花期一般在9 月上中旬,9 月份本地降雨呈前少后多分布,降雨高峰与抽穗扬花重叠面较小,该时期日降水量与产量呈负相关。

3.3 气象要素对灌浆期水稻生长发育的影响

研究发现,水稻灌浆期异常高温或低温阻碍养分传输和子粒灌浆充实,日照不足和弱光条件不利于干物质积累[19-22]。在双季稻北缘区生产应用中,早稻灌浆后期易面临极端高温,晚稻灌浆中后期有较大低温风险。本研究发现,早稻灌浆期日均温与产量呈负相关,灌浆期日照时数与产量呈正相关,这与前人研究结果一致[16]。本地早稻灌浆期在6 月下旬至7 月上中旬,最高温度超过35 ℃,晚稻灌浆期在9 月下旬至10 月下旬,平均气温从23.2 ℃(9 月15日)降至14.4 ℃(10 月31 日),该时期温度和日照时数、产量均呈显著正相关,因此增加灌浆期温度和日照时数有利于充实子粒。

3.4 气象要素与双季稻周年高效生产

双季稻北缘生产区,光温资源有限,如何高效利用和配合气象要素是保证双季稻生产安全和优质丰产的核心问题[23-25],基于本研究对双季稻生长季气象要素分布规律及其与水稻生长发育相关关系分析和现有双季稻栽培研究进展,通过农艺栽培等措施科学规避或降低双季稻生产风险。早稻宜选择生育期115 d 以内光温高效利用优质高抗品种,抢抓“冷尾暖头”播种,结合增保温措施培育壮秧,充分利用前期光温资源,在温度稳定上升后移栽,早稻争取在6 月20 日前完成齐穗,规避降雨高峰时段,提高早稻结实率,大田期通过合适肥水运筹构建优质群体,在7 月20 日前成熟收割,为双季晚稻预留优质光温资源。晚稻季宜选用生育期135 d 以内光温高效利用优质高抗品种,在双季稻生产重叠期利用充裕光温资源增加秧苗干物质积累,早稻收割后快速完成茬口衔接,采用钵苗摆栽或有序机抛秧等低损栽培,降低7 月底移栽后高温逆境伤害,利用生育前期优质光温资源“早发快发”增加单位面积有效穗数,在9月15 日前安全齐穗,生育后期光温资源快速减弱,通过强化栽培措施防止后期植株快速衰弱,保障灌浆期光合产物生成和积累。

4 小结

本研究发现,早稻季移栽期日均温与缓苗时间呈负相关,移栽期至始穗期日最低温度与单位面积有效穗数和产量呈正相关,抽穗扬花期日降水量与结实率呈负相关,灌浆期日照时数与产量呈正相关;晚稻季移栽期日均温与缓苗时间呈正相关,抽穗扬花期日降水量与结实率和产量呈负相关,灌浆期日降水量与结实率和产量呈负相关,灌浆期日均温和日照时数与产量呈正相关。因此,可以通过熟期适宜、光温利用高效、优质高抗品种筛选和周年高效搭配,适当早播培育壮秧,采用机抛秧或钵苗摆栽等低损栽培,强化促控栽培管理,构建健壮植株和优质群体,降低关键生育时期与不利气象要素重叠几率,从而提高稻米品质与产量。