成都市基层医疗机构就诊患者对中医医疗服务质量的评价分析

2022-03-20陈丽君段桂敏赵富丽李家伟

陈丽君,段桂敏,赵富丽,李家伟

成都中医药大学管理学院,四川成都,611137

中医药是我国传统文化的瑰宝,以简、验、便、廉为特色[1],注重治未病[2],在抗击新型冠状病毒肺炎疫情中中医药表现出色,特别是在疾病早期介入上取得了非常显著的成效,基层中医药服务在健康中国建设过程中发挥着重要作用。《中共中央 国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》提出要筑牢基层中医药服务阵地。十三五期间,成都市财政投入近30亿元用以加强基层医疗机构中医医疗服务条件建设,旨在夯实中医药基层服务能力,为人民群众提供更优质高效的中医药服务。经过5年建设,成都市基层医疗机构中医药服务质量状况如何,存在哪些问题?厘清以上问题对于持续改善基层中医药服务水平、促进基层中医药事业发展具有重要意义。研究显示,医疗服务质量评价研究成果丰富,但主要集中于医院整体服务[3-6],对基层中医药服务的关注较少。基于此,本研究通过调查成都市基层医疗机构中医就诊患者对中医医疗服务质量的评价状况,分析基层医疗机构中医医疗服务存在的问题并提出对策建议,为成都市基层中医药事业发展提供参考依据。

1 资料来源与方法

1.1 研究对象

依据经济、地理、历史因素将成都市13个区划分为中心城区(青羊区、锦江区、金牛区、武侯区、成华区、高新区及天府新区)和近郊区(新都区、郫都区、温江区、双流区、龙泉驿区、青白江区)。于2019年9月,采用分层抽样方法,从成都市13个区每个区随机抽取1家基层医疗机构,以中医就诊患者为调查对象开展问卷调查。调查对象的纳入标准如下:年龄在14周岁以上,可以独立表达个人感受;体验了完整就医流程的患者或陪同家属;愿意配合调查并真实作答。共发放760份问卷,回收有效问卷686份,有效回收率为90.26%。

1.2 研究工具

本研究参考Glynn编制的服务质量测量量表[7],在汉化的基础上,根据中医药服务特征,对因子命名和题项表述进行了修订,形成了基层中医医疗服务质量评价量表。本研究中量表总体的Cronbach's alpha为0.904,其中各因子的Cronbach's alpha均超过0.7,说明量表具有较高的信度。KMO值为0.907,Bartlett球形检验χ2=5809.201,P<0.001,说明非常适合做因子分析。随后采用主成分分析法,共提取5个公因子,与预期一致,累计方差贡献率达 65.363%,大于60%,说明量表具有良好的结构效度[8]。

调查问卷由两部分构成。第一部分为人口统计学变量,包括性别、文化程度、家庭人均月收入等;第二部分为患者对基层医疗机构中医医疗服务质量的评价,包括5个维度(19个条目),分别为有形性、移情性、保障性、可靠性和沟通性,采用Likert 5级量表进行评分(最高5分,最低1分)。其中,有形性指基层医疗机构所提供的有形环境[9];移情性指医务人员设身处地为患者着想,努力满足患者的需求,主要体现为服务态度[9];保障性指能够保障患者整个就诊流程的有序开展;可靠性指医务人员的专业技能能够可靠地履行承诺,获得患者的信任[9];沟通性指医患双方的沟通交流。

1.3 统计学方法

运用SPSS 19.0对数据进行统计分析,主要采用描述性统计分析、t检验、单因素方差分析。以P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 调查对象基本情况

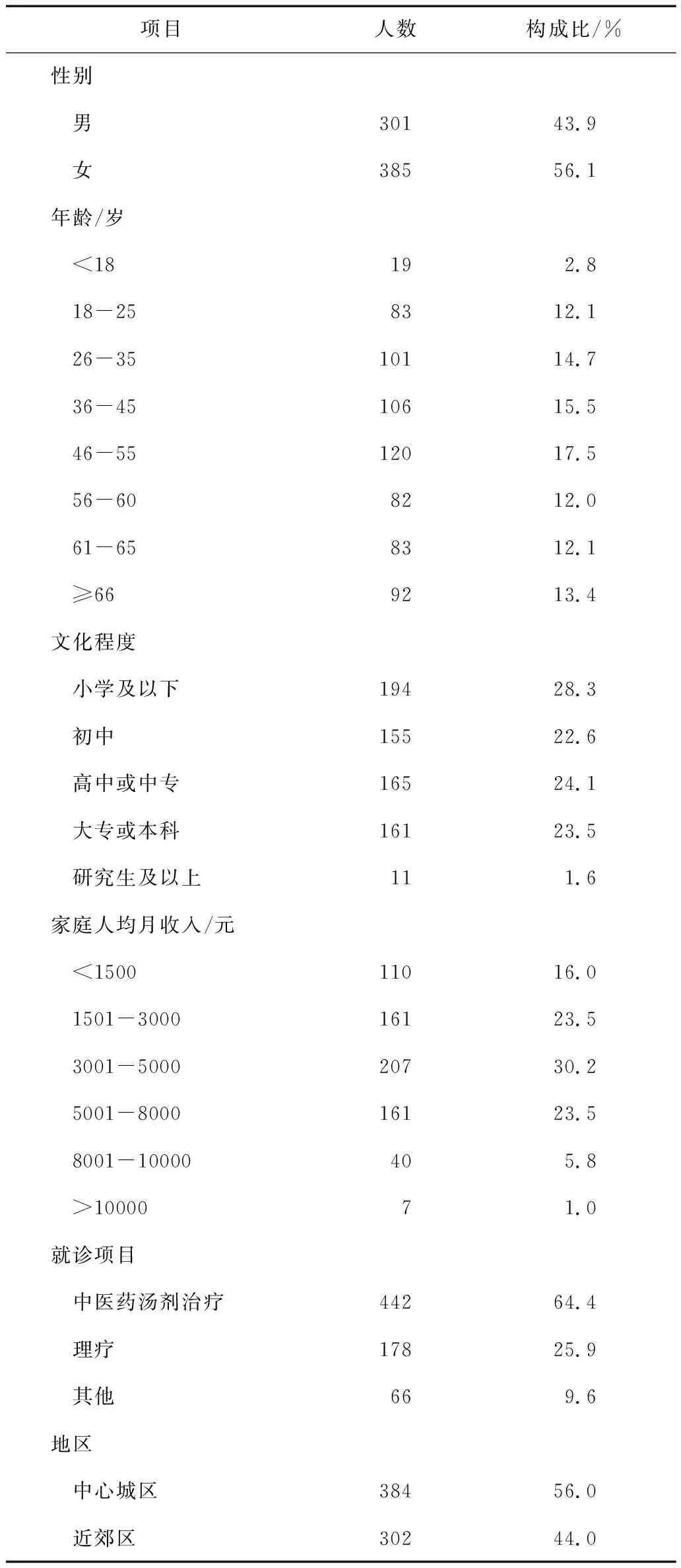

共调查686人,男性301人(43.9%),女性385人(56.1%);46-55岁者120人(17.5%);家庭人均月收入为3001-5000元的有207人(30.2%);就诊项目为中医药汤剂治疗的有442人(64.4%)。调查对象的一般情况见表1。

表1 调查对象的一般情况

2.2 成都市基层医疗机构中医医疗服务质量现状分析

描述性统计分析显示,基层医疗机构中医医疗服务质量评价得分为4.05,处于较高水平;各维度得分由高至低分别是有形性(4.11)、移情性(4.08)、保障性(4.05)、可靠性(4.04)、沟通性(3.98)。有形性得分最高,为4.11;其中“医务人员着装整洁、干净”得分最高,为4.26;“中医相关科室的指示牌、指路标志清晰”得分最低,为4.03。沟通性得分最低,为3.98;其中“医务人员详细询问我的症状和病情”得分最高,为4.14;“医生向我介绍疾病预防知识和保健知识”得分最低,为3.76。可靠性中“我感觉医务人员专业知识丰富”得分最高,为4.10;“我感觉治疗效果好”得分最低,为3.90。保障性中“我相信医生会全心全力为我治疗”得分最高,为4.22;“总体来讲,排队等待时间合理”得分最低,为3.79。移情性中“医务人员有礼貌”得分最高,为4.16;“医务人员对我患病表示理解和同情”得分最低,为3.98。见表2。

表2 基层医疗机构中医医疗服务质量评价

2.3 不同人口社会学特征患者对基层医疗机构中医医疗服务质量评价的差异比较

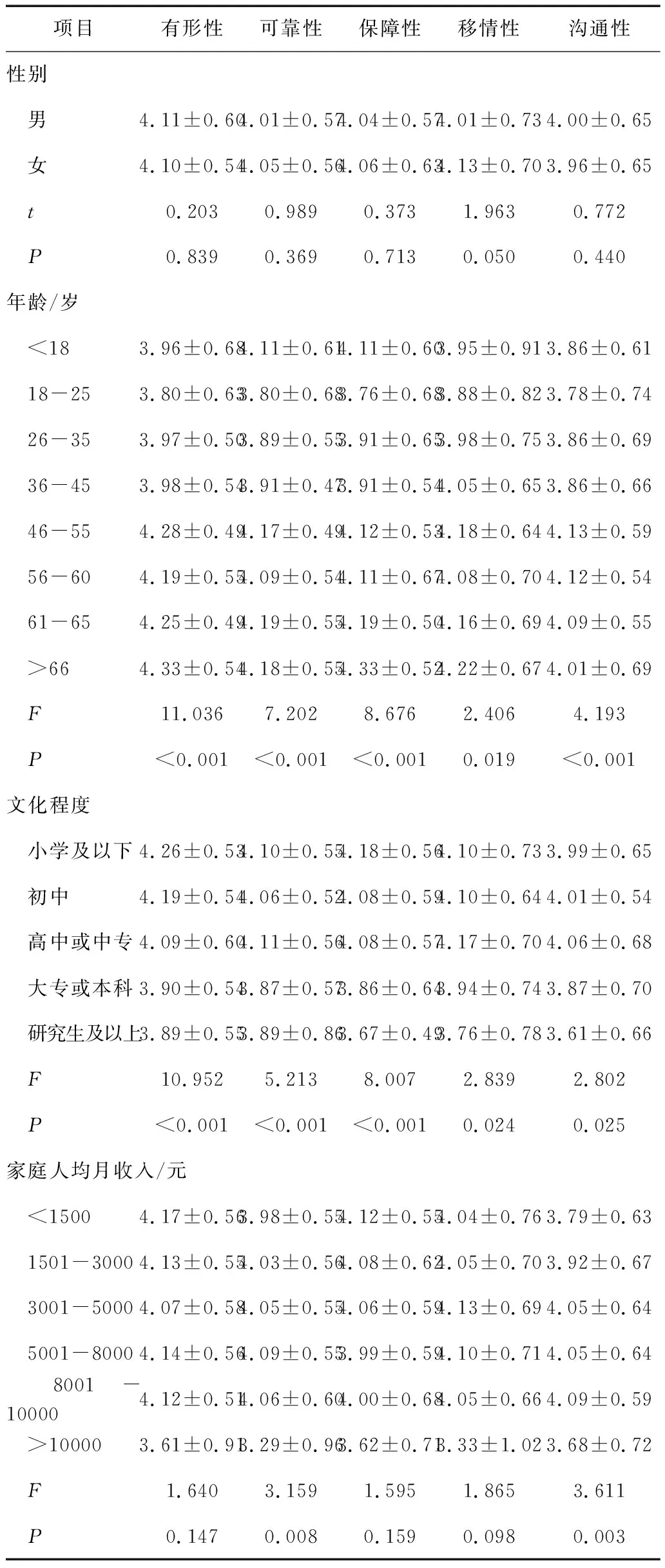

对数据进行正态检验、方差齐性检验,检验结果满足假设要求,故以性别、年龄、文化程度、家庭人均月收入为自变量,以有形性、可靠性、保障性、移情性和沟通性为因变量,进行t检验或方差分析。结果显示,男性和女性患者在有形性、可靠性、保障性、沟通性的评价上没有显著性差异(P>0.05),而在移情性评价上存在显著性差异(P<0.05),且女性患者对移情性的评价得分高于男性患者。不同年龄段、文化程度的患者在有形性、可靠性、保障性、移情性和沟通性的评价上均存在显著性差异(P<0.05),其中45岁以下的患者对有形性、保障性、移情性和沟通性的评价得分均低于45岁以上的患者,本科以下学历的患者在5个维度上的评价均高于本科以上学历的患者。不同家庭人均月收入的患者在有形性、保障性和移情性的评价上没有显著性差异(P>0.05),在可靠性和沟通性的评价上存在显著性差异(P<0.05),且家庭人均月收入为10000元以上的患者的评价最低。见表3。

表3 不同人口社会学特征患者对基层医疗机构中医医疗服务质量评价的差异比较

2.4 不同城区患者对基层医疗机构中医医疗服务质量评价的差异比较

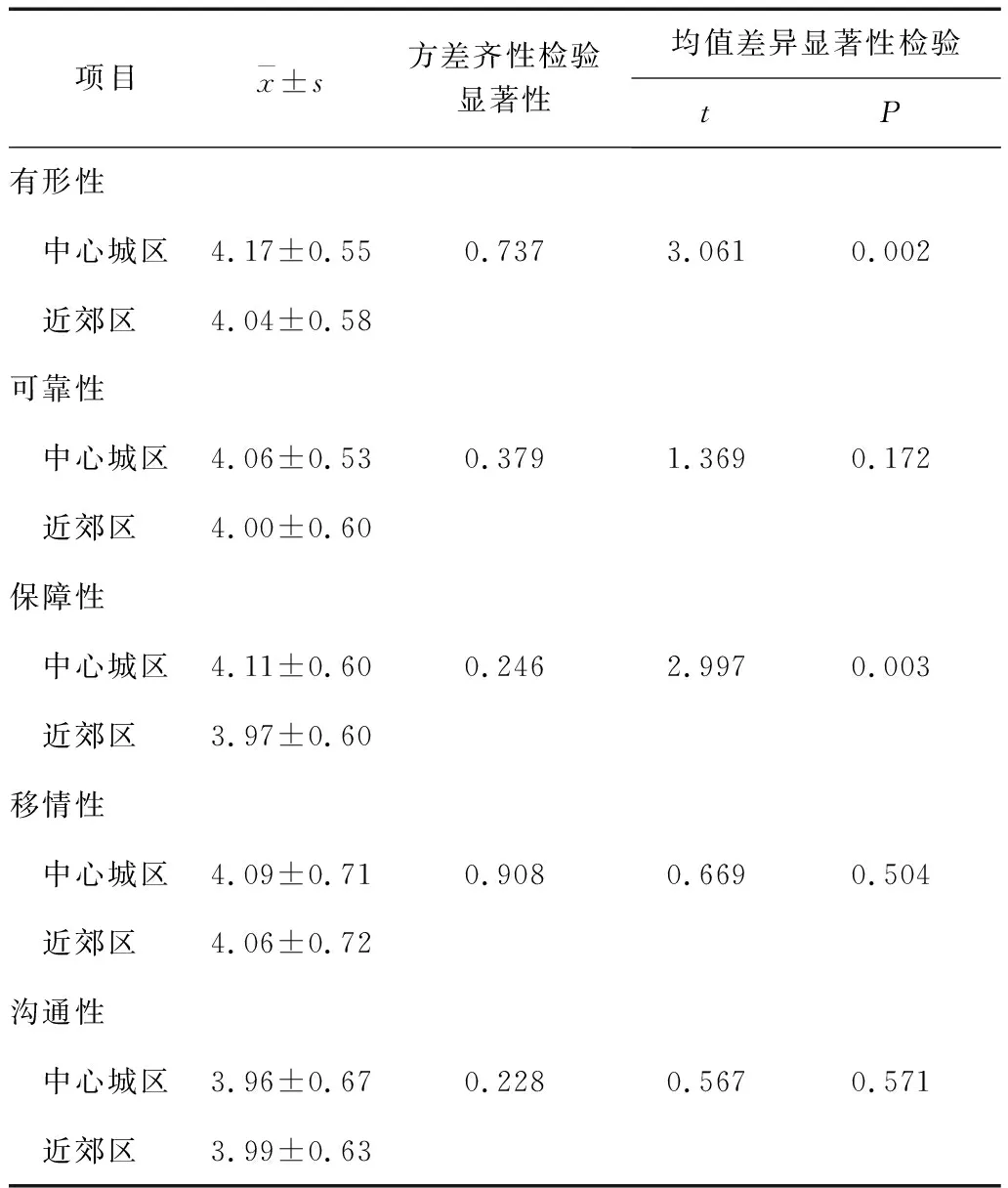

对数据进行正态检验、方差齐性检验,检验结果满足假设要求,故以所在地区为自变量,以有形性、可靠性、保障性、移情性和沟通性为因变量,进行t检验。结果显示,不同城区的患者在可靠性、移情性和沟通性的评价上均无显著性差异(P>0.05),在有形性和保障性的评价上存在显著性差异(P<0.05),且中心城区的患者对基层医疗机构中医医疗服务质量有形性和保障性的评价得分均高于近郊区的患者。见表4。

表4 不同城区患者对基层医疗机构中医医疗服务质量评价的差异比较

3 讨论

3.1 成都市基层医疗机构中医医疗服务质量处于较高水平,但个别指标偏低

近年来,由于国家和地方出台了一系列政策支持基层中医药服务的发展,成都市基层医疗机构基本实现了“两馆一角”的全覆盖,硬件设备设施亦得到了极大改善,调查结果显示成都市基层医疗机构中医医疗服务质量整体处于较高水平,有形性质量评价尤其突出,为4.11,说明各级政府的投入效果显著。而可靠性因子中的诊疗效果指标、保障性因子中的排队等待时间指标、移情性因子中的医务人员对患者的理解和同情指标以及沟通性因子中的治疗方案沟通及预防保健知识介绍两个指标得分偏低,分别为3.90、3.79、3.98、3.98和3.76。基于此,在诊疗效果方面,以常见病、多发病为切入点,通过培训、轮转等方式提升医务人员的专业技术水平,增强基层医疗服务软实力。在服务流程方面,积极开展“互联网+中医医疗服务”项目,运用智能化、信息化的手段优化服务流程、提高服务效率,如开通线上预约挂号服务;与第三方物流公司合作,实施中药配方、代煎、配送等一体化信息服务管理模式。在服务态度方面,加强医务人员医德医风的培训,树立“以患者为中心”的服务理念,在就诊过程中表示对患者的关怀与理解,体现服务的“人性化”。在医患沟通方面,提升医务人员的沟通能力,向患者详细介绍治疗方案,告知患者治疗方案的优势和劣势,必要时说明其治疗风险,让患者做好充分的心理准备;与此同时,应加强中医药预防保健知识的传递,传播中医药文化。

3.2 中医药服务项目以汤剂治疗为主,利用不均衡

中医药治疗手段丰富,包括中药汤剂、针灸、推拿等[10],但研究结果显示,来基层医疗机构就诊的患者大多是接受中医药汤剂治疗,其他服务项目利用较少。究其原因发现,第一,理疗等其他服务项目对医务人员的操作技能要求较高[11],而目前我国基层中医技术能力缺乏的现象较为突出[12];第二,中医药某些预防、康复项目很难进入医保报销范围[10],增加了患者的经济负担。因此对管理部门而言,首先,应重视对基层中医药人才的培养,加强医务人员对中医医疗技术的学习,促进基层医疗技术水平的提升。其次,扩大中医药医保范围,将适宜的服务项目按规定纳入医保支付范围,降低患者医疗成本。同时,加强基层中医适宜技术的推广,发展适用于基层的中医特色疗法,充分发挥中医药服务能力的优势。对基层医疗机构管理方而言,应进一步加强中医医联体建设,增强中医医院与基层医疗机构的合作和对口帮扶,引进中医药适宜新技术、新项目,提升基层机构中医药人员的医疗服务能力。

3.3 不同城区的患者在基层医疗机构中医医疗服务质量评价上存在差异

本研究结果显示,不同城区的患者在有形性和保障性的评价上存在显著性差异,且中心城区的患者对基层医疗机构中医医疗服务质量有形性和保障性的评价得分均高于近郊区的患者。这可能是因为中心城区经济水平更为发达,医疗资源相对更加充足,因此,在有形设施和保障维度方面更能得到患者的认可。为改善“优质医疗资源集中在老市区”的局面[13],首先,近郊的基层医疗机构应充分争取地方财政投入,加大中医药硬件设施设备的建设,营造舒适的就诊环境,改善患者的就医体验。其次,为建设高水平人才队伍,应制定郊区基层中医药人员补偿制度,加大对郊区基层中医药人员的扶持力度,促进优质资源下沉,为患者提供更加优质高效的服务,增强患者的信任度。第三,以医联体为桥梁,远程医疗为支撑,依托上级医院的优质医疗资源,实现区域基层中医药服务协同发展。

3.4 不同性别、年龄、学历及收入的患者在基层医疗机构中医医疗服务质量评价上存在差异

已有研究发现不同性别和年龄的患者在医疗服务质量评价上存在差异[14-16]。国外学者Bjrngaard和我国学者欧志梅的研究均表明女性对医疗服务质量的评价高于男性[15,17],与本研究结果一致。在我国,传统的性别差异表现为女性更善解人意,男性更独立谨慎。因此,女性患者更能理解医务人员的心情,对医务人员的态度、服务更加宽容。随着年龄的增加,人格趋于稳定,对待事物的容忍度更高,因此45岁以上的患者对有形性、保障性、移情性和沟通性的评价得分高于45岁以下的患者,这与缪秀英等人的研究结果一致[16]。沈蕾学者认为学历对医疗服务质量评价有一定影响[18],与本研究结果一致。学历较高的患者对医疗服务质量的要求也较高,更容易形成落差感,因此本科以上学历的患者对5个维度的评价得分均低于本科以下学历的患者。随着收入的增加,人们的需求也日益增加,对医务人员的技术水平和职业素养的期望更高,因此家庭人均月收入为10000元以上的患者对可靠性和沟通性的评价最差。由此可见,不同群体对中医药服务认知存在差异,因此,应加强中医药相关知识的传播,弘扬中医药文化,通过社交媒体宣传中医药预防、保健、康复等特色疗法,彰显中医药在疾病治疗中的优势,提升公众对基层中医药服务的知晓率和信任度。