“变调”与“正声”

——沈德潜的灾害诗与诗教思想

2022-03-20祝福

祝 福

(安徽师范大学 文学院,安徽 芜湖 241000)

中国古代自然灾害频繁,清代尤甚。据闵宗殿统计,有清一朝平均每年发生自然灾害19.9次,频率居各朝代之首[1]。其中江南地处京杭大运河沿岸和长江三角洲平原地带,人口密集、农业发达,受灾频率高、面积大、损失惨重。大批文人士子往往自觉参与到自然灾害的关注、书写和呼吁中。邓之诚《清初纪事初编》所录清代顺治、康熙时期八十年间关切现实的诗歌作品,共分为甲乙丙三编,其中甲编中除少数直隶诗人外全为江南诗人,而全书收录的六百位诗人中,江南籍诗人有两百多位,占了相当大的比重。清代嘉庆年间的浙江归安籍文学家张应昌,编选了起自清初、下迄同治年间两千多首“上德宣忠孝,下情通讽刺”[2](P4)的诗歌作品。其中卷十四至卷十六选录的均为反映自然灾害及相关蠲赈政策的诗歌,包括曹溶、朱鹤龄、吴振棫、姜宸英、邵长蘅等大批江南文人。

例如清初著名学者、长洲诗人朱鹤龄,在康熙九年六月十二日湖水倒灌发生后创作《湖翻行》一诗。其诗曰:“势如列缺斗霹雳,声如共工倾不周。乘陵城郭塔欲倒,干庐万灶均洪流。巨浪翻腾高屋过,大鱼泼刺平衢游。更怜人畜死无数,浮辖塞港漂难求。百岁老翁惊叹久,此灾邑志从未有。乘船入市何足云,地轴翻天浸星斗。”[3](P116)此次水灾之惨状,于诗中可见一斑。浙江秀水诗人、清初两大诗宗之一的朱彝尊对自然灾害也非常关注,其《曝书亭集》中就收录有《旱》《地轴》《苦热联句》等多首灾害诗。卷七《地轴》诗为:“地轴连年震,沂州接莒州。春农千里旱,野哭万家愁。鸿雁惊难定,蛟龙斗未休。更闻城郭外,蜃气接层楼。”[4]描述了连年地震、农田干旱等自然灾害下百姓的生活悲苦。而在江南诗人中,被后世学者称为清代格调诗学领袖的沈德潜,创作了一批数量众多、记述翔实、讽刺深刻的灾害诗,具有独特的诗学价值。

一、沈德潜的灾害诗创作

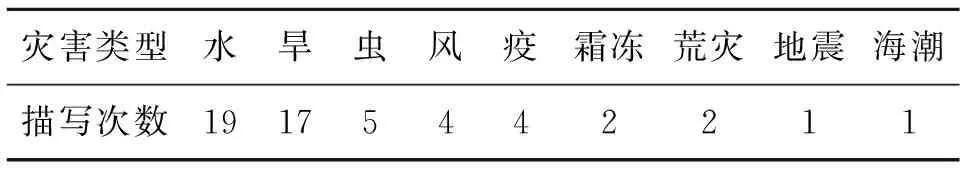

沈德潜一生长寿,自十余岁开始练笔,至九十六岁去世,其间近八十年时间写作了大量的诗歌及诗学著作。灾害诗在沈德潜诗集中不仅数量多,而且颇具特色,呈现出其生活时代的历史面貌和诗学思想。沈氏灾害诗主要收录于《一一斋诗》《竹啸轩诗钞》《归愚诗钞》《归愚诗钞馀集》等诗集之中,经过笔者统计,诗中描述的灾害类型及频次如表1。

表1 沈德潜“灾害诗”中涉及的自然灾害类型

就题材范围而言,沈德潜“灾害诗”涉及水灾、旱灾、虫灾、风灾、疫病、霜冻、荒灾、地震以及海灾等多种自然灾害类型。描写水灾的场景如“河渠泛溢决堤岸,平畴新秧没强平”(《愁霖叹》)、“新晴余黤黕,极目正汪洋”(《复雨》)、“禾苗沈波底,茭叶浮青青”(《潦后舟行纪所见作,仿白傅》),总体给人呈现出大水蔓延之后对农业生产所造成的极大冲击;描写旱灾的诗作如“万山争出火,六月不闻雷”(《旱》)、“亢阳连四月,凶岁历三年”(《晚秋杂兴》)以及“亢阳告灾,去冬徂夏,爰迨炎夏,四郊如焚”(《亢阳》),都让人感受到吴中地区极端天气下的酷热难耐;描写虫灾的诗作有“疠气久郁蒸,虫灾满阡陌”(《虫灾》)、“蟊贼朋交聚,膏腴粒尽空”(《又虫灾》),写出了害虫相聚在一起将农作物掠夺一空的触目场景。其描写风灾的诗作更是读起来令人惊悸,如创作于康熙五十七年的《大风行》:“华屋倾,大木拔,城垣崩,帆樯折。沙户居民尽奔窜,顷刻性命随鱼鳖。”[5](P819)将风灾来临时席卷城池的景象再现出来。在灾害消息的来源上,有吴中地区的自然灾害,如“河渠干枯井泉竭,吴中癫旱兼酷热”(《观插莳》),也有“天都遭大水,裂土腾长蛟”(《观刈稻了有述》)、“连年山左荒,齐鲁一路哭”(《食豆粥》)等对各地灾情的关注。有作为底层寒士的亲身经历,如“贱子三旬九得食,无田转复忧稼穑”(《忧旱》),亦有从旁人那里听来的消息,如“或闻淮徐以南,维扬以北,千里同恶风”(《观插莳》)。

从诗歌题材来看,沈德潜的灾害诗以古体为主,近体辅之。古体中,拟乐府、五古、七古、歌行皆有,如《苦寒行》《补禽言》属乐府旧题,《观打渔行》《刈麦行》《大风行》《地震行》《苦热行》《海灾行》皆为歌行,近体诗中偶有五律,如《秋雨浃旬,恐伤农事,又闻河决兖豫间,嘅然有作》,而七律则较少使用。古体韵律自由,句式多变,可以灵活呈现灾害事件以及诗人的评价,从而起到“质而径”“直而切”“核而实”的效果[6](P267)。试举《地震行》一诗,便可以见得。

康熙五十七年,甘肃通渭发生了一场大地震。据《中国地震目录》所载,该次地震震级为7.5级,属于强震。通渭、伏羌、静宁、庄浪、秦安、天水、会宁、西河、隆德等多地受灾,仅通渭一地就死亡40000余人[7](P121)。当时的地方志史如《静宁州志》记载:“五十七年戊戌五月二十一日寅时,地大震,声如雷。城楼女墙、官署民舍尽圮。南五台山前峰崩,治平川山崩壅河,压死居民数千。”[8]足以见后果之惨烈。远在千里之外的沈德潜在当年也以诗歌形式书写了此事:

戊戌五月廿一日,秦中地吼如雷鸣。须臾震动数千里,砰訇恐是天根倾。临洮巩昌势尤剧,雉堞圮坏无完城。伏羌郊外地迸裂,通渭城内山奔崩。人民庐井入九地,谿壑欻忽成丘陵。五台呀然陷一角,下视千丈深冥冥。吾闻夏秋记灾异,圣人特笔昭创惩。山崩者二地震五,其事更异书无冰。唯时宗周驰纲纪,天谴突变相频仍。方今圣皇位九五,经纪上下还清宁。滋液渗漉普煦育,熙熙万类沾生成。如何方舆偶缺陷?三辅远近纷震惊。野人不识造物意,叩首直欲排天扃。伯宗有问绛人对,乘缦撤乐非无凭。况闻秦陇岁不登,燉煌郡外方屯兵。[5](P820)

先是翔实记载了地震的发生过程,语言生动,用笔奇崛。以“须臾”“砰訇”“欻忽”“呀然”等一系列的虚词,表现地震发生之迅猛,又以“天根倾”“地迸裂”“山奔崩”“成丘陵”等夸张的语言,呈现地震时声势之浩大、场景之惊骇。然后笔锋一转,由地震联想到上古时期的灾害事件,将地震的频繁发生归结于上天对纲纪驰乱的惩罚,想象奇特,叙事曲折。虽然诗中阐述当今为太平盛世,灾害的发生不应为天降惩创,但结尾再次转折,提及秦陇岁荒与敦煌屯兵,不禁有劝恤之意。整首诗从篇章结构和语言艺术上来说,整一中有变化,熔奇险于平正。诗歌虽围绕地震一事展开,但先叙写地震场景,后联系历史事件,最终回到现实,生发议论。时空交错,一波三折,不显平淡。而在韵律上,虽然歌行并不注重押韵,但这首诗恰恰是一韵到底。虽然用字奇险,但整体的韵律又使诗歌和谐统一,朗朗上口。

沈德潜的多数灾害诗有着和《地震行》相似的文学风格,不仅结构体势富于变化,并且能够于紧凑的叙事中抉发出劝勉之意,俨然为当时典雅清丽诗学风气中的一种“变调”,其灾害诗作也因此被多数学者所关注。如吴兆路认为这些关注社会人生的诗作,是盛世之音下的“不协和”[9],可谓一种具有代表性的观点。

二、变调:盛世下的不协之音

自《诗大序》将《风》《小雅》《大雅》分为正风与变风以来,符合儒家正统诗学思想的“中正和平”之作就被视为诗之正,而绮丽淫靡或讽刺直露之作被视为诗之变,变往往被视为异端。沈德潜作为清代格调派的领袖,坚持的是正统儒家思想,也对正声与变调多有论述。但他不拘泥于陈腐的认识,而能有所包容,如他在《唐诗别裁集》中评价《帝京篇》:“作《帝京篇》,自应冠冕堂皇,敷陈主德。此因己之不遇而言,故始盛而以衰飒终也。首叙形势之雄,宫阙之壮;次述王侯贵戚游侠倡家之奢僭无度;至“古来”以下,慨世道之变迁;“已矣哉”以下,伤一己之湮滞。此非诗之正声也,向来推重此篇,故采之以备一体。”[10](P150)可见,对于有思想艺术的作品,尽管不严格符合所谓的“正声”,亦被沈德潜接受和推崇。而诗人自己的灾害诗,同样体现出这一盛世下的“变调”之感。

沈德潜历经康、雍、乾三朝,正是清代历史上盛名的“康乾之世”,但清末以来,许多学者对这一历史论断有所质疑。邓之诚就曾总结清朝建立至康熙八十年间:“兵饷不继,胥吏苛求。更若水旱地震之灾,奢侈贪黩之习,商贾之操纵盈绌,巨室之为患乡里。是时兵、刑、河、漕、号为大政,而不能无得失利病。”[11](P3)从沈德潜的灾害诗中,可以进一步印证此观点。

(一)翔实记录灾害的发生情况

古代重大自然灾害的发生大多会通过官方文献进行记录,但也有缺漏,大量生活在社会中下层诗人一定程度上起到了灾害史的补充作用。康熙六十年至雍正元年吴中地区曾连续三年发生严重的旱情,查阅《苏州府志》等文献资料,其中却缺少康熙六十年的文字记录。据当代学者研究,“康乾盛世”时期最严重的一次自然灾害就是1721—1723年连续三年的旱灾[12],沈德潜《竹啸轩诗钞》则详细记录了当时的情况。其卷十六有《旱四首》一诗,据卷首语记载当为康熙六十年所作。其诗首言“夏旱连秋旱,阴阳嗟久讹”,叙述夏旱与秋旱接连而至,说明灾情蔓延时间之长。又说“三月闭雷公,天公令不行”,记录农人从三月开始就未曾听到过雷声,苦于无雨;“旱田过白露,得雨半无功”,描写百姓祈求雨水的到来,但直到白露时节都未能实现。“兖豫告灾日,燕秦待赈年。”[5](P841)又反映该年的旱情不仅发生在吴中地区,山东、河南已经告灾,河北、直隶、陕西等省份也等待救济,这是一场波及面较大的全国性自然灾害。这样准确、翔实的灾害记录,无疑也可作“诗史”去予以看待。

(二)描述受灾民众的生存境遇

沈德潜更关注到了多数下层受灾群体的悲惨无助。如《海灾行》中“万民为鱼白日昏,波心黤惨屯冤魂”[5](P207)、《后愁霖叹》中“晓闻邻家压茅屋,风雨声中一家哭”[5](P162),写出了灾后百姓颗粒无收、食不果腹,从而发出的呼号。其写于康熙五十一年的《沴疫》:“沴疫遍孤村,人家半掩门。鸮鸣欺白昼,鬼语聚黄昏。”[5](P784)更是将疫病过后村庄几乎无人生存,只有鬼语聚集的悲惨场景极写出来。沈氏还关注到了伴随灾害所产生的流民群体。流民原本多为农民,当自然灾害、战争、土地兼并等情况出现时,失去赖以生存的田地,不得不四处流离。《夏日述感七首》中,面对连年旱涝灾害,百姓民不聊生的状况,沈德潜特意提到“时淮民多就食四方”,记录了当时两淮地区流民之多,灾害之频。《晓经平江路》中有:“晓经平江路,相遇逃亡民。非人非复鬼,匍匐泥途间。问从何方来,云是衢州人。”[5](P808)呈现从衢州逃亡经过平江的流民非人非鬼的地狱景象,《救饥行为家淑园侍御作》中亦有“流民宿寿连濮曹,写尽逃亡一路哭”[5](P200),反映了康乾时期不同地域流民群体的生存状况。

(三)关切灾害背后的社会问题

沈德潜在描写自然灾害时,不仅仅将文学作为对历史的简单记述,更以历史“参与者”的立场,用真情的诗歌语言反映现象背后复杂的社会状况,直指太平盛世下的“不协和”之处。邓云特在《中国救荒史》中也提道:“我们如果详考典籍的记载,进一步研究灾荒形成的最后原因,或促发严重灾荒的基本因素,那我们就会发现,驾乎自然条件之上的,还有最根本的人为的社会条件存在着。”[13](P58)

他首先关注到了富人为富不仁、哄抬物价造成的灾情加重。我国自古就有平衡籴粜的思想,管子曾说:“凡五谷者,万物之主也。谷贵则万物必贱,谷贱则万物必贵,两者为敌,则不俱平。”[14](P300)政府始终要承担平衡籴粜关系的责任,以免伤及农业。而在灾害来临之后,沈德潜看到“富家米贵渐遏籴,穷檐瘦男多菜色,湿云压甑断朝食”(《愁霖叹》),富人囤积粮食,遏制粮食卖出,以达到抬升粮价的目的。这样就导致“豪家闭仓廪,米价日贫加”,原本经过灾害底层百姓就生活拮据,粮食价格抬高之后更无力购买。就连诗人自己也无奈地感叹“世事已如此,吾饥岂有涯”(《夏日述感七首》)。他更是将批评的矛头指向了对底层百姓盘剥的地方胥吏。在清代的地方管理体系中,老百姓与中央政府并不直接产生联系,地方胥吏具体负责操办征收钱粮、赈灾救济等事项。“胥吏这一个重要的阶层,虽然不在封建官僚流品之内,但‘位卑’而不‘权轻’”[15](P270)灾情产生之后,胥吏和地方官员经常相互勾结,使灾赈政策无法得到有效落实。《复旱》一诗中,大旱、瘟疫、蝗灾等造成了吴中地区农民颗粒无收的局面,“往者湛恩下南国,截漕十万防灾凶”,国家尚有赈灾措施,可以在一定程度上缓解灾情。但“黠吏饱死穷檐饿,官长何必皆瘖聋”[5](P845),胥吏的中饱私囊,导致了老百姓根本无法及时得到救济。同样在《夏日杂咏十章》中,诗人以“入告缘开府,营私误吏胥。假公填壑谷,随意肆侵渔”揭露出了官吏对朝廷灾赈的侵吞[5](P443)。沈德潜的诗作中还对受灾百姓的命运有着深刻的思考。例如《归愚诗钞馀集》卷九《田家苦》一诗,不仅叙述了农民因为水旱灾害而产生的痛苦,还道出了这种痛苦的无穷无尽,所谓“田家之苦无与同,嫁女仍事田家翁”[5](P591),清醒地认识到社会阶层的难以跨越。

三、正声:“温柔敦厚”诗教观的复归与兼熔

如上文所述,似乎沈德潜在那个压抑的盛世下是一个独立于世的“屈原式”儒生,那样则有陷于文本的表层。沈德潜作为格调派的代表、“温柔敦厚”诗学观的倡导者,其灾害诗中的“变调”背后是儒家正统诗教观的复归与兼熔。如果说他对骆宾王《帝京篇》的评价是将“变调”作为“可备一体”的文学现象来对待,那么在他自己的实践过程中,则更多的是尝试整合传统“温柔敦厚”诗教观念,使其具有更强的包容性,达到正变相熔的诗学理想。

(一)将“讽喻”归于“温柔敦厚”的诗教理想

沈德潜“格调说”中最被人所关注的就是其“温柔敦厚”的诗教观。但是历来诗论家多关注到了沈德潜诗教观中委婉的一面,而忽视了其讽喻的一面。沈德潜《说诗晬语》最是体现其诗学思想,开篇即点明“诗之为道,可以理性情、善伦物、感鬼神、设教邦国、应对诸侯”[16](P1)。敦厚人的性情、维护伦理纲常自然是他所强调的,但更重要的是以诗教维护国家的安定和谐。他将《诗经》奉为诗歌的源头和典范,更喜爱《诗经》中的讽喻之作,例如他评价《大雅·卷阿》一诗:“颂美中时寓责难,得人臣事君之意。”[16](P63)因此,关注民生利弊,以讽喻之作上达天子本就是沈德潜诗教观中的重要一环。但有清一代对“温柔敦厚”诗教观进行突破,强调关注现实的观点并不始自于沈德潜。王夫之为“温柔敦厚”下了一个新的定义:“盖其疾恶思古,指事陈情,不异熏风之南来,履冰之中骨,怒则掣电流虹,哀则凄楚蕴结,激扬以抵和平,方可谓之温柔敦厚也。”[17]顾炎武在《日知录》中也强调:“诗之为教,虽主于温柔敦厚,然亦有斥其人而非不讳者。”[18](P1047)沈德潜作为清代格调说的倡导者和康乾时期的诗坛领袖,他的诗学思想实际上是对明清以来传统诗教观的系统整合。

其作品中多次提及“讽喻”这一概念。在《施觉庵考功诗》序中,沈德潜提道:“诗之为道也,以微言通讽喻,大要援此譬彼,优游婉顺,无放情竭论,而人裴徊自得于意言之余。”[5](P1314)并且称赞好友施何牧的诗作“和顺以发情,微婉以讽事,比兴以定则”,始终强调诗歌的讽喻作用。其对《诗经》中作品的赏析更突出“讽”的价值判断,例如评价《邶风·匏有苦叶》一诗“隐跃其词以讽之”[16](P39),评价《小雅·车功》其辞“何识之远而讽之婉也”[17](P52)。但值得注意的是,沈德潜在灾害诗的写书中,往往能够直陈其事,不局限于含蓄委婉。尤其是在他早年寒士生涯中写下的诗篇,寄予下层百姓深切的同情和对官吏的无情讽刺,尤为难得。其作于康熙四十六年的《忧旱》,以“况今五月至六月,千里赤地人民哀”直写了旱灾之下百姓哀鸿遍野的悲惨场景[5](P769),其作于康熙六十一年的《复旱》有“去年荒旱苦乏食,县令唶血鞭耕农”[5](P845),揭露了荒旱之后地方官员对百姓的盘剥,其作于乾隆八年的《苦热行》,以“街头日有暍死人,五城共报千百个”真实记录下极端酷热天气下多地百姓死亡的事件[5](P201)。由此可以看出,在沈德潜的诗学系统中,灾害书写与儒家诗教思想并不矛盾,“温柔敦厚”的诗教观恰是沈德潜关注自然灾害,记录民生疾苦的理论根源。

(二)以唐音作为熔合“正”“变”的诗学准则

沈德潜在早年就流露出有明显的“宗唐”倾向,他于康熙五十四年起选刻《唐诗别裁集》,《唐诗别裁集》序中,开篇便这样论述:“有唐一代诗,凡流传至今者,自大家名家而外,即旁蹊曲径,亦各有精神面貌,流行其间,不得谓正变盛衰不同,而变衰者可尽废也。然备一代之诗,取其宏博,而学诗者沿流讨源,则必寻究其指归。何者?人之作诗,将求诗教之本原也。”[10](P1)由这段话更能体会到,沈德潜从来未曾废弃所谓的“变声”或“旁径”,学习唐诗是为了探求诗教之本原,而唐音正因为具有兼熔“委婉”与“讽喻”的包容性,成为沈德潜诗教观之准则。

唐诗中,最具备这种诗教色彩的大诗人,当数杜甫和白居易。他对向为“史诗”的杜诗评价极高。在桐城张公《药斋诗集》序中,沈德潜认为“抑思古今之称诗者,必以少陵为归”[5](P1765),而实际上,他也是始终坚持学杜的。晚年他回顾自己六十来年的创作生涯时,以“六十年间万首诗,杜陵风格是师资”来进行总结[5](P552)。在《杜诗偶评》序中,沈德潜提到自己选杜诗的标准:“全集一千四百余篇,今录三百余篇,皆杜诗之聚精会神、可续风雅者。”[5](P1302)由此可见沈德潜推崇杜甫,其背后的原因则是认为杜甫继承了《诗经》的美刺传统。他对白居易的推扬也同样如此,在《说诗晬语》中他针对“白乐天诗,能道尽古今道理,人多率易少之”的偏见,进行了有力辩护:“然讽喻一卷,使言者无罪,闻着足戒,亦风人之遗意也。”[16](P199)在他看来白居易诗歌虽然浅白,但是相比于文辞来说,更重要的是白诗具有善于讽谏的高度思想性。他在《归愚诗钞》卷七《呈陈体斋师》一诗中提道:“生平喜咏诗,风旨别雅正。仿佛秦中吟,传写民利病。”[5](P125)因而沈德潜关注民生的诗歌,多以白居易《秦中吟》为典范进行创作。

沈德潜在“灾害诗”的创作上,对杜、白两人诗作多有借鉴。其《民船运》中:“天旱河流干,粮船难运行。官府日捉船,挽漕输神京。虎吏奉符贴,远近皆震惊。”[5](P847)显然借鉴了杜甫《石壕吏》中“暮投石壕吏,有吏夜捉人”的语言风格[19](P213)。对于白居易的模仿,则更加明显。在其“灾害诗”中,有《哀愚民仿白傅体》《久旱仿白傅体》《潦后舟行纪所见作,仿白傅》等,直接是白居易诗歌的仿作。在艺术手法上,沈德潜“灾害诗”善于摹写灾害来临后,普通百姓与富人之间生活的巨大差距。《竹啸轩诗钞》卷九《热》先写“毒热今年甚,三旬此亢阳”,土地燥热,牛蹄干裂,普通人正为生计发愁,然而“朱门正娱客,乘月引清商”[5](P797),富人们则无这种忧虑,仍然可以悠闲地享受生活。这种贫富差距的描写颇有《秦中吟》“食饱心自若,酒酣气益振。是岁江南旱,衢州人食人”的遗风[6](P154)。

四、余论

在群星璀璨的康乾诗坛,如沈德潜一般关注现实的江南诗人并不少,沈德潜的诗友中即有诸锦《祈雨行》、张云章《海坍谣为王明府赋》、李果《忧旱》、沈树本《大水叹》、顾嗣立《关中民》、彭启丰《苦热行》、徐夔《苦热三首》等诗歌传世,但像其灾害诗数量之多、讽刺之深并不多见。不过可惜的是,他的灾害诗主要创作于乾隆四年中举之前的寒士生涯之中。晚达之后,虽也有灾害诗留存,但无论数量或质量都有所下降。多如《乾隆盛德诗》《圣驾重幸浙江,恭拟乐府一十二章上呈睿览》等应制之作,内容上也缺少了早年的批判意识,以“具载圣天子回天仁民之德”的盛世歌颂为主要基调。但从其诗学思想来看,前后并无太大变化,“以微言通讽喻”始终是沈德潜诗歌生涯所遵循的重要原则。究其前后灾害诗创作上变化的原因,可借用他写给友人姜任修诗序中的一句话概括:“使先生为达官于朝,出其文辞,非不足推为一时之钜丽,而性情或几于隐矣。惟颠跌撼顿,视古人更有加焉。”[5](P1324)沈德潜“颠跌撼顿”时可以直抒性情,而“达官于朝”后便言不由衷,诗歌的创作和诗人的命运往往构成一种相反而又相成的关系。