新时代艺术类专业实践育人的理论思考和实现路径

2022-03-18张聪丽

实践育人是新时代教育教学的重要载体,是推动新时代教育迈向新阶梯的强大动力。艺术类专业具有实践性强、知识结构更新速度快的特点,那么,如何增强高校艺术类专业学生的实践能力与实际操作能力已经成为了摆在现代高校面前的一项重要任务。本文通过对实践育人理论的追根溯源,探索艺术类专业实践育人的根本任务和实现方法,希望可以为高校艺术类专业构建符合自身需求的实践育人路径提供经验借鉴及参考。

梳理改革开放以来高校实践育人的发展历程,从1978年的共识到2004年明确提出、全面深化再到党的十八大以来的质量提升,这些都为我国高校实施实践育人工作提供了一定的理论依据,同时也为实践育人工作制度建设与完善提出了更高的要求。艺术类专业是我国高等教育体系中不可或缺的重要组成部分。站在新的时代发展起点之上,如何明确实践育人在艺术类人才培养中的重要功能和作用,研究新形势下艺术类专业实践育人的内在特征及其演变规律,整体构建适应高校艺术类专业的实践育人工作体系,不断提高艺术类专业人才培养质量,无疑已经成为摆在当前高校艺术类专业面前的一项重要任务。

1 实践育人的理论内涵

1.1 实践教育是在实践基础上形成的教育理念,主要来源于马克思主义实践观

马克思主义的实践观点充分肯定了实践对知识发展的决定性作用,指出实践是知识的源泉,是知识发展的动力,是知识真理的检验。新时代新格局下,习近平总书记批判和继承马克思主义实践观,结合时代特征和客观实际提出实践育人的观点,强调实践在青少年成长中的重要作用,主张年轻人的学习知识最终应用于实践,增强在实践中解决实际问题的能力,在实践中回应时代要求。

对于实践育人的理论内涵,不同学者从不同视角对实践育人形成了不同理解,申纪云将目前对实践育人内涵的解读,分为了四种倾向。“从属说”从实践育人与理论教学的关系看,把实践育人理解为学校理论教学的补充;“割裂说”将实践育人和理论教学相对立;“途径说”将实践育人看作是一种教育途径;“工具说”是将实践育人工具化,认为实践育人是针对提高学生实践操作能力而采取的一种教育手段。地方高校艺术类专业要充分贯彻实践育人理念、发挥实践育人作用,应在对实践育人几种不同理解的继承和批判的基础上,正确把握实践育人的内涵要义。

1.2 实践育人是理论教学、创新思维与实践活动的统一

“从属说”和“割裂说”分别从不同角度论述了实践育人与理论教学的关系,二者均具有合理性。理论来源于实践,也是实践的指南。在教育教学中,理论知识学习是提高专业素质和专业实践的基础。但是,实践教育不是理论教学在实践环节中的简单补充和延伸。它具有理论教学所不具备的特殊功能,特别是在艺术专业人才的培养方面,它发挥着不可替代的独特作用。艺术类专业的特点决定了对学生的创造能力有较高的要求,而实践对学生创造力的影响远比理论教学更加直接和深刻。此外,反对实践育人和理论教学,也有悖于教育的整体性和全面性。它们相互补充,相互促进。因此,实践育人是理论教学、创新思维和实践活动的统一。

1.3 实践育人是现代教育理念与教育实践的统一

“途径说”和“工具说”从不同方面论述了实践育人在人才培养中所发挥的作用。实践育人不仅是对教育途径的探索,也是对教育理念的创新。实践育人不仅是培养学生实践操作能力的有效工具,而且对培养学生的创新精神,提高学生的综合素质和社会责任感,在人才培养中发挥着不可替代的作用。因此,实践育人不能被简单理解为一种途径或工具,它是一个完整的教育体系结构,既包含了更加强调实践的现代教育理念,又包含了为实现这种理念而采取的各种教育活动和方式方法的总和。

总之,无论是“从属说”“割裂说”,还是“工具说”“途径说”,其本质都是在遵循客观教育规律以及学生发展需求的基础上强调实践在育人工作中的重要性,但大多數研究皆是以通用学科的视角对实践育人内涵进行解读,对高校艺术类专业实践育人的关注较少。因此,本文从具体学科的角度考虑实践教育的独特内涵,结合高校艺术专业实践育人的现状,构建高校艺术类专业实践教育的内涵模型。

2 艺术类专业实践育人的现实迫切性

就艺术类专业而言,中央美术学院的社会实践课程,中国美术学院的专业下乡,天津美术学院的优秀传统文化与美育实践,浙江传媒学院的“梦想家”公益文化服务实践,南京艺术学院的艺术实践体系,华东师范大学学生的社会实践护照,上海工程技术大学的艺术实践教育,大连艺术学院的大型剧目实践育人等引领取得了一定的成绩。

在国外,许多高校在阐述其教育思想和宗旨时,也都会注重实践,注重应用知识来解决问题。如麻省理工学院、哈佛大学、斯坦福大学等都制定了切实可行的实践育人计划。而且这些计划并不仅仅针对大学的实践教学环节,而是贯穿于学生培养的全过程。总之,在国内和国际上,艺术实践育人工作都取得了一定的成就。但是我们也可以发现,这些成就大多集中在实力较强的老牌高校。

还需值得注意的是,分析多年来高校艺术类实践育人的工作,我们不难发现:(1)就实践育人工作的规划部署而言,目前很少有高等艺术院校制定出台基于院校层面的实践育人工作实施方案;(2)以“艺术类专业”或“艺术类学校”并含“实践育人”为篇名或主题的文献仅不足50篇,学术领域的相关研究成果明显缺乏。

2.1 艺术类专业的初心与使命

艺术与国家命运、民族发展是息息相关的。发展健康向上的文艺,振奋民族精神,就是要坚持“以弘扬主旋律为己任,深入生活,扎根人民,用感情和努力表达人民,用精品奉献人民,画时代,讴歌时代,立传时代,做时代的道德。”因此,高校艺术类专业必须主动适应新需求、新趋势,筑牢价值引领,突出实践育人功能,形成高水平实践育人培养体系,促进艺术类大学生全面发展,成长为能担当民族复兴重任的时代新人[1]。

2.2 社会发展的需要决定了高校实践教育的改革方向

当下,理论和学术仍然是我国高校人才培养的重点。实践育人,说得多做得少。反映到艺术类专业教学上就是理论为主,实践为辅,理论教学与实践教学环节脱节,学生创作缺乏时代特点,毕业后学生的实践能力很难满足用人单位和地方经济建设的岗位需求。面对不断变化的经济结构和产业结构的调整,学生接受高等教育后,个人回报放缓的边际效应越来越明显,就业后的履职、升职、创业等能力和素养,都与在校时接受的实践教育息息相关[2]。因此,高校重视实践教育,必须通过实践育人,使学生了解国情、了解社会,以适应社会发展的需要。

2.3 尚未找到统筹推进实践育人工作的有效途径和方法

高校艺术类专业的实践育人是一项复杂的系统工程。就实践育人的基础而言,需要理论和实践工作者充分的理论探索和实践验证;就实践育人工作涉及的工作部门而言,它要求建立学校层面的集体协调联动的组织领导机构;就实践育人的学科共建而言,迫切需要打破长期以来形成的专业壁垒;就实践育人工作的主体参与与平台建设而言,它需要全体师生涵养与厚植实践育人的教学理念和实践求知、实践求真的进取精神,需要高校、企业、家庭、社会共同支持和参与实践育人平台建设[3]。

目前我们的实践育人工作主要靠惯性运行,统筹规划和整体推进不够,机制建设具有一定的滞后性。在实际工作中,意味着各部门各行其是,实践资源分散,不能形成合力;人力物力投入不够,实践活动基地流于形式;学生在日常学习过程中所接触的绝大部分是与自身专业相关的内容,实践育人形式、内容单一;同时缺少有效的激励机制,学生、教师等各方面的实践的动力不足。

3 艺术类专业实践育人的内涵模型

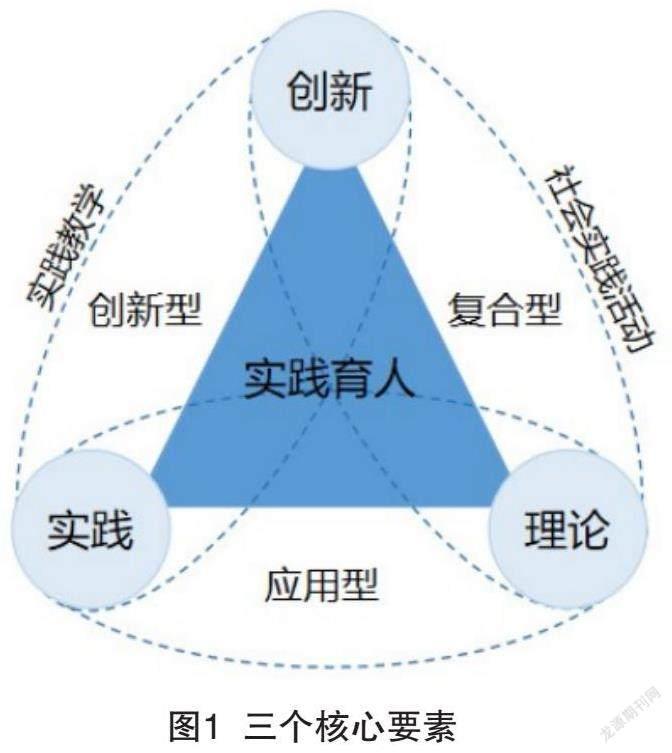

本文综合实践育人理论蕴含与艺术类专业发展现状,构建高校艺术类专业实践育人的内涵模型如图1所示。

艺术类专业实践育人有最为重要的三个核心要素:第一要素是理论,理论是行动的先导。艺术类专业具有形象思维发达、逻辑思维不畅的特点。因此,在艺术类专业理论教学中要注意将抽象化和系统化的知识进行形象化的展现,以生动的案例作为支撑,同时将理论教学与专业实践教学相结合,使学生能够有效运用理论知识解决实际创作中的问题,培养应用型人才。第二要素是实践,实践是艺术类专业实践育人的核心要素,它是检验认识真理性的唯一标准。艺术类专业的特殊性决定了对学生的实践能力提出了更高的要求。艺术类专业只有通过实践,才能将专业知识转化为推动行业转型升级、服务社会经济发展的产品,才能更好地锻炼创新能力、培养创新人才。第三要素是创新。由于创新能力不足,现代社会高校培养的艺术人才难以满足行业发展的需要。由此,艺术专业人才的培养与行业发展需求之间的矛盾日益显现。艺术专业实践育人就是将专业理论教学与实践相结合,将学生创新能力的培养融入理论教学与实践的全过程,培养复合型人才。总之,在高校艺术类专业的实践教育中,只有将理论、实践、创新三要素结合起来,在发挥其独特作用的基础上充分融合,才能实现理论知识、实践能力、创新能力相结合的人才培养。

4 艺术类专业“三维动态” 实践育人路径构建

根据系统论的理论,当系统的内外部环境和内部因素发生变化时,系统本身必须进行相应的调整,以保证系统的流程和功能的顺利实施。在外部经济环境不断变化、人力资源市场需求不断变化、艺术类专业生源逐步发展壮大的同时,高校艺术类专业的教学系统也发生了巨大的变化,迫切需要一种能够不断自我优化、不断提升自身竞争力和促进自身长远发展的模式。

结合内涵模型,笔者认为,在艺术类专业构建“三维动态系统”育人体系,建立更加多元的教育维度、系统要素、协同性和动态循环,是对实践育人要求的进一步回应。

第一个维度是“以德为本”,育人之道,以德为本。在网络时代成长起来的00后,是当今中国的主要教育群体,他们的成长环境、物质条件、消费环境、观念冲击、全球视野和经验、当代机会和挫折,都与他们的先辈截然不同。他们的信仰、认知、文化、兴趣、沟通方式特点,是当今“立德树人”的最直接、最具有挑战的“时代环境”。我们应该注意到这一新的时代特征和客体特征,以创造性的思想去开拓教育的创新,以培育新生代的人才。艺术类专业的学生作为00后中的“新新人类”,思想更活跃,个性更鲜明,更加注重专业和追求自由,所以教学过程中“育人”环境的营造,教育者的引领作用就更加重要。校内校外的多重引导,“课程思政”“思政课程“的协同发展,从而培养学生正确的人生观、价值观和世界观,实现专业与教育的有效融合。

第二个维度是“创作为法”。《高校思政课建设指导纲要》(教高〔2020〕3号)明确提出:“要教育和引导学生立足时代,扎根人民,深入生活,树立正确的艺术观和创作观。要坚持以美育人、美化人,积极弘扬中华美育精神,引导学生自觉继承和弘扬中华优秀传统文化,全面提高学生审美素养和人文素养,增强文化自信。[4]”艺术类专业内容丰富多样,需要社会学、人文学科、心理学、哲学等专业的融合。“创作为法”既是专业实践教育的具体方案,也是艺术实践育人的多元化。在这个过程中,要因地制宜、因时制宜、因人而异。这就要求在教学过程中,教师团队充分发挥自身专业特长,“真题实做、真题虚做、虚题实做、虚题虚做”等多种形式,在毕业设计、写生考察、课题项目中强化学生专业学习与时代环境、需求的契合性,在实践中打造“一系一品一特色”,从而实现育人合力。

笔者所在的美术学院从2019年建国70周年,2020年抗击疫情,到2021年建党百年,以至今年的喜迎党的二十大,组织了多次大规模的艺术创作活动,掀起了艺术创作的高潮,创作了近千件讴歌抗疫抗洪英雄、弘扬抗疫抗洪精神的主题作品,涌現了《铸剑护国——叶企孙与两弹元勋》《守望》《暖冬》《长明火》《父老乡亲》等优秀艺术作品师生的艺术创作不仅很好地服务了社会,服务了人民,还把对“美”的创造推向了新的高度。

第三个维度是“平台为翼”。平台的搭建,是为艺术类专业学生撑起实践育人的翅膀。建立实习教学基地,在课堂内外、校园内外进行协同交流,将学习和应用联系起来;搭建校企合作平台,将技术、经验等企业资源转化为学生可移植、可复制的实用工具;创设“赛展融合”平台,将竞争机制与课程、实际工作项目结合起来,形成知识、技能、项目实践等方面的互通互融,促进学生对时代脉搏和主旋律的理解与把握,激发学生对专业知识与技能学习的内在驱动力。

以这三个维度为主要架构,可以导出三大循环。首先,在以“学生为主体”理念的指导下,艺术类实践育人从“知”到“行”最终实现“知行合一”,完成第一个循环。其次,从“立德为本”出发,进行德育导入,在学生理论学习的基础上进入“创作为法”的阶段,学生的艺术创作通过校内外展览、互联网传播等多种手段进行传播,实现价值观引领,完成第二循环。最后,从“平台为翼”出发,通过实践育人基地、校企合作平台、赛展融合平台,为学生的艺术作品搭建了更加广阔的舞台,在进一步的校地合作、校企合作中提升学生的艺术水平,同时不同学科不同年级不同背景的学生在同一个时空范围中进行文化间的交融和发展,构建了“大学科”思维,潜移默化中实现学生对时代脉搏和主旋律的理解与把握,激发学生对专业知识与技能的学习的内在驱动力,进而成为能在当代社会中主动、健康发展的一代新人,完成第三循环。

5 结语

行动是青年最有效的磨砺。艺术来源于生活,实践构成了人类社会生活的基本内容。这就决定了艺术类专业只有深入发挥实践的育人作用,才能使学生深刻地领悟社会主义核心价值观的科学内涵和精神实质,并产生深刻认知与认同。整体构建艺术类专业实践育人体系,不仅能够有效地将社会主义核心价值观融入艺术生的思想,提升辨析和自律能力,而且可以更好地激励艺术生弘扬时代精神,崇德尚艺。

引用

[1] 王丽峰.高校实践育人问题研究[D].大庆:东北石油大学,2014.

[2] 沈真波,任丽莉.高校艺术设计专业实践育人教学模式研究和实践[J].艺术研究,2022(2):103-105.

[3] 张居永.习近平总书记关于实践育人重要论述的现实路径——基于高等医药院校实践育人工作体系整体构建的视角[J].毛泽东思想研究,2021,38(1):35-41.

[4] 中华人民共和国教育部.高等学校课程思政建设指导纲要(教高[2020]3号)[Z/OL].(2020-06-01).

基金项目:河南省高校人文社会科学研究一般项目“新时代艺术类专业实践育人的理论思考和实现路径研究”(2023-ZDJH-677)

作者简介:张聪丽(1982—),女,河南荥阳人,硕士,副教授,就职于郑州轻工业大学易斯顿美术学院。