甘蔗亲本与家系宿根黄化评价

2022-03-18杨荣仲唐仕云刘昔辉段维兴黄海荣黄赞斌王伦旺雷敬超

杨荣仲,周 会*,唐仕云,刘昔辉,段维兴,黄海荣,黄赞斌,王伦旺,雷敬超

(1广西农业科学院甘蔗研究所/农业农村部广西甘蔗生物技术与遗传改良重点实验室/广西甘蔗遗传改良重点实验室/中国农业科学院甘蔗研究中心,广西 南宁 530007;2蔗糖产业省部共建协同创新中心,广西 南宁 530004)

0 引言

【研究意义】目前我国甘蔗生产以宿根蔗为主(杨荣仲等,2021),提高和稳定宿根蔗产量对延长甘蔗宿根蔗生产年限、降低生产成本具有重要作用。然而,近年来广西宿根蔗生产中,在苗期常出现黄化苗,影响甘蔗植株生长,几乎不能分蘖和拔节(罗霆等,2021b),且黄化发生严重时可造成宿根蔗减产20%~40%,不利于宿根蔗生产(Fan et al.,2021)。因此,了解甘蔗宿根黄化遗传特点与亲本耐宿根黄化差异,有利于开展甘蔗耐宿根黄化育种工作,对提高甘蔗新品种的耐宿根黄化能力具有重要意义。【前人研究进展】我国甘蔗宿根黄化主要出现在广西蔗区(罗霆等,2021b),其他省(区)的蔗区也有零星发生。针对甘蔗宿根黄化问题,近年来在宿根黄化成因、生理生化和复绿等方面开展了大量的研究工作。早期研究将甘蔗宿根黄化称为宿根黄白苗,并认为宿根黄化的出现与中量、微量元素营养缺乏有关(张进权等,1989;唐仕云等,2008,2009)。后续研究发现宿根黄化可能与强酸性土壤中过多的活性铝、锰及高效整合铁有关(龙光霞等,2011),通过植株分析发现宿根黄化与甘蔗体内的活性铁含量低、活性锰含量过高,导致植株体内铁锰营养不平衡有关(陈桂芬等,2012)。随着研究的深入,发现宿根黄化是由于土壤中微量元素不平衡、酚酸类物质过量累积,加速锰、铝等有毒物质积累,最终造成植株体内铁锰比例失衡形成(李贤宇等,2016;龙光霞,2020)。但也有研究认为宿根黄化是不良土壤状况导致甘蔗根系对养分和水分吸收能力不足造成的(罗维钢等,2013;李贤宇,2015),并认为甘蔗宿根黄化是一种无病原菌感染、缺素造成的特殊生理现象或生理性病害(Fan et al.2021;罗霆等,2021a;2021b)。叶片出现夹杂失绿也有可能是病原菌造成的(Sun et al.2017)。生理生化研究发现锰诱导的甘蔗幼叶黄化,叶片的活性铁含量降低(吴星等,2015),尼克酰胺、多酚、抗坏血酸和茎中铁的还原力下降(杨曙等,2015),细胞质膜透性显著增加,细胞膜脂氧化、光合系统受损及光能利用受阻(周攀和黎晓峰,2018);烟酰胺能显著抑制锰毒对甘蔗生长及过氧化胁迫伤害(覃美等,2021),黄化植株的内源激素与正常植株存在显著差异(罗霆等,2021a)。宿根黄化苗复绿研究发现,喷施硫酸亚铁、硫酸锰、硫酸镁和钼酸铵能加速黄化叶片转绿并提高蔗茎产量(唐仕云等,2009;刘要鑫等,2013);叶面喷施铁、镁、硼、钙、钾、锌、氮等营养元素能提高转绿率,并以喷施铁的效果最佳(陈桂芬等,2012);土壤施用硅肥、石灰和土壤调理剂等在一定程度上降低当年的宿根黄化率,提高蔗茎产量(凌桂芝等,2016;陈杨明珠等,2018;罗霆等,2022);硝态氮更换为铵态氮可减轻锰毒黄化并加速黄化叶片复绿(于华等,2018;王晓霞等,2020)。这些研究结果有利于降低甘蔗宿根黄化对甘蔗生产带来的不良影响,为解决广西宿根黄化提供技术支持。【本研究切入点】虽然多种栽培措施对甘蔗宿根黄化的恢复有效,但恢复效率超90%的方法不多,且以当季有效为主,不利于降低宿根蔗生产成本。锰毒导致的甘蔗黄化现象在不同基因型间存在差异(常敏敏等,2019),说明抗锰毒能力属可遗传性状。田间自然条件下甘蔗宿根黄化也是可遗传性状,则可通过选育耐宿根黄化更好的品种来降低宿根黄化对甘蔗生产带来的不良影响,为解决广西甘蔗宿根黄化提供新途径。【拟解决的关键问题】以383个甘蔗亲本和97个甘蔗家系为试验材料,开展5个宿根作物季的田间宿根黄化试验,并进行性状相关分析、方差分析、遗传力和育种值计算及聚类分析。通过两轮亲本和家系的5季宿根田间黄化测试,了解甘蔗亲本与家系的宿根黄化差异及遗传特点,为开展甘蔗宿根耐黄化育种的亲本选择、组合选配及杂交后代选择提供参考依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料

试验由甘蔗亲本试验和甘蔗家系试验构成。甘蔗亲本试验共测试383个亲本,其中国内亲本274个,主要来自广西、广东、云南、台湾和福建等省(区);国外亲本109个,主要来自美国、澳大利亚等国家;供试材料来自广西农业科学院甘蔗研究所种质资源圃。甘蔗家系试验共测试97个家系,用到86个亲本,其中母本47个,父本53 个,同时作父本和母本的亲本14个;试验用的实生苗为当年常规育种实生苗。家系试验和亲本试验共有23个相同亲本。

1.2 试验方法

1.2.1 试验设计 试验在广西农业科学院甘蔗研究所丁当试验基地实施。甘蔗亲本试验于2017—2020年实施两轮。2017年试验田块为易出现宿根黄化的试验地。试验设计为随机区组设计,设2次重复,单行区,行长3.50 m,行宽1.26 m,人工收获后保留宿根2年(试验代号为2017F和2017S)。2018年试验田块为正常的甘蔗育种试验地,试验设计为随机区组设计,设3次重复,单行区,行长7.00 m,行宽1.26 m,机收获后保留宿根2年(试验代号为2018F和2018S)。甘蔗家系试验于2020—2021年实施,试验地为亲本2017年试验同一试验地,随机区组设计,设3次重复,以GT42和ROC22为对照,单行小区,行长7.00 m,行宽1.26 m,每行种植22株实生苗,人工收获后保留宿根1年(试验代号为2020F)。田间管理按常规育种进行,并记录田间管理信息。

1.2.2 测定项目及方法 参考杨荣仲等(2020)的方法对亲本试验调查甘蔗宿根发株数、株高、茎径、有效茎数和锤度。亲本试验的第一年宿根2017F和2018F分别于4月、5月和6月调查甘蔗宿根黄化;第二年宿根2017S于5月上旬至6月中旬调查,每旬1次;2018S试验于4月下旬至6月上旬调查,每旬1次。甘蔗家系宿根试验2020F于4月下旬至6月中旬进行黄化调查,每周1次;甘蔗进入拔节期后于8月上旬再调查1次。甘蔗宿根黄化率和丛苗化率的计算公式如下:

1.3 统计分析

试验数据采用R软件的asreml、agricolae、AAfun、psych程序包和DPS 19.05进行分析。对于亲本试验,用线性混合模型对性状进行方差分解,建立最佳线性混合模型后,计算方差占比、广义遗传力(Aitken et al.,2006)和预测值,并用性状预测值进行相关分析。对于甘蔗家系宿根试验2020F,先建立组合黄化率与丛黄化率的最佳线性混合模,计算广义遗传力和预测值;通过亲缘关系计算亲本的性状加性方差和亲本育种值(杨荣仲等,2016)。采用标准化、欧氏距离和非加权组平均法(UPGMA)进行亲本和家系聚类分析。

2 结果与分析

2.1 甘蔗宿根黄化表现

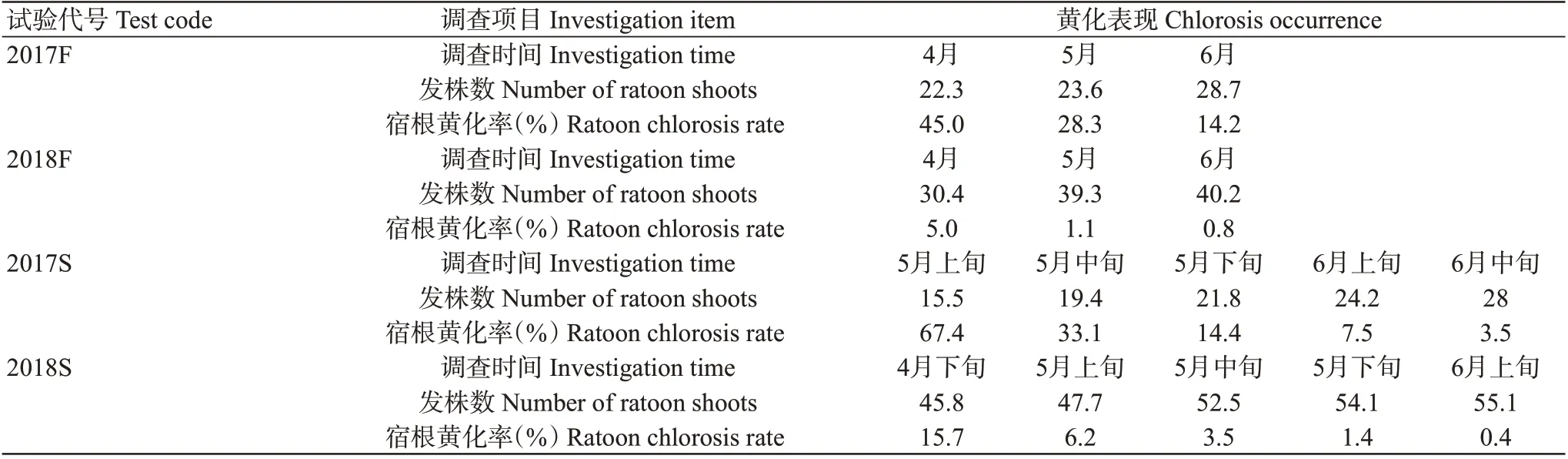

由甘蔗亲本宿根黄化调查数据(表1)可知,亲本两轮试验最高的宿根黄化率均出现在首次调查(即4月下旬或5月上旬),其后随着调查时期的延长,甘蔗宿根黄化率逐渐降低。通过比较亲本两轮试验发现,宿根黄化率在试验地和作物季间存在较大差异;2017年试验(2017F+2017S)的平均黄化率为26.7%,明显高于2018年试验(2018F+2018S)的平均黄化率4.3%,表明甘蔗的宿根黄化确实受到了试验地的影响,易出现黄化试验地的宿根黄化率更高。在不同作物季间,虽然第一年宿根(即2017F+2018F)的平均宿根黄化率15.7%与第二年宿根(即2017S+2018S)的15.3%差异不明显,但将2017F+2018F与2017S+2018S的首次和前两次调查的平均宿根黄化率进行比较,发现两者间还是存在较明显的差异:2017F+2018F首次调查的平均宿根黄化率为25.0%,明显低于2017S+2018S的41.6%;2017F+2018F前两次调查的平均宿根黄化率19.9%仍低于2017S+2018S的30.6%,说明随着宿根年限的增加,甘蔗宿根黄化有加重的趋势,在宿根发苗早期尤为明显。

表1 甘蔗亲本宿根黄化表现Table 1 Ratoon chlorosis occurrence of sugarcane parents

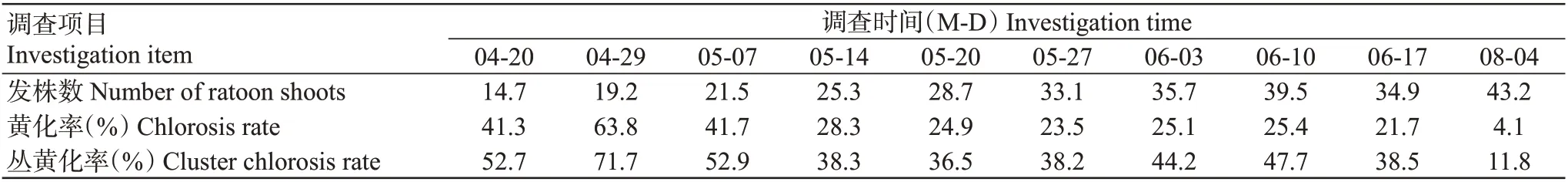

由甘蔗家系宿根调查数据(表2)可知,从6月上旬甘蔗家系宿根的发株数逐渐增加,在6月中旬略有降低,到8月上旬时,甘蔗拔节后因部分实生苗单株继续出现无效分蘖,其发株数略有增加。甘蔗家系所有调查时期的平均黄化率为30.0%,与相同试验地亲本试验2017F的29.2%相当,但甘蔗家系最高宿根黄化率出现在第二次调查,即4月29日;随着甘蔗生长期延长,宿根黄化率逐渐降低,5月下旬由于受到了甘蔗田间培土施肥的影响出现波动。宿根丛黄化率与黄化率的变化趋势一致,丛黄化率的数值略高,两者均能反映甘蔗家系宿根的黄化状况,但从田间调查角度确看,宿根丛黄化率的调查效率更高。

表2 甘蔗家系宿根黄化表现Table 2 Ratoon chlorosis occurrence of sugarcane families

2.2 宿根黄化的方差占比和遗传力分析结果

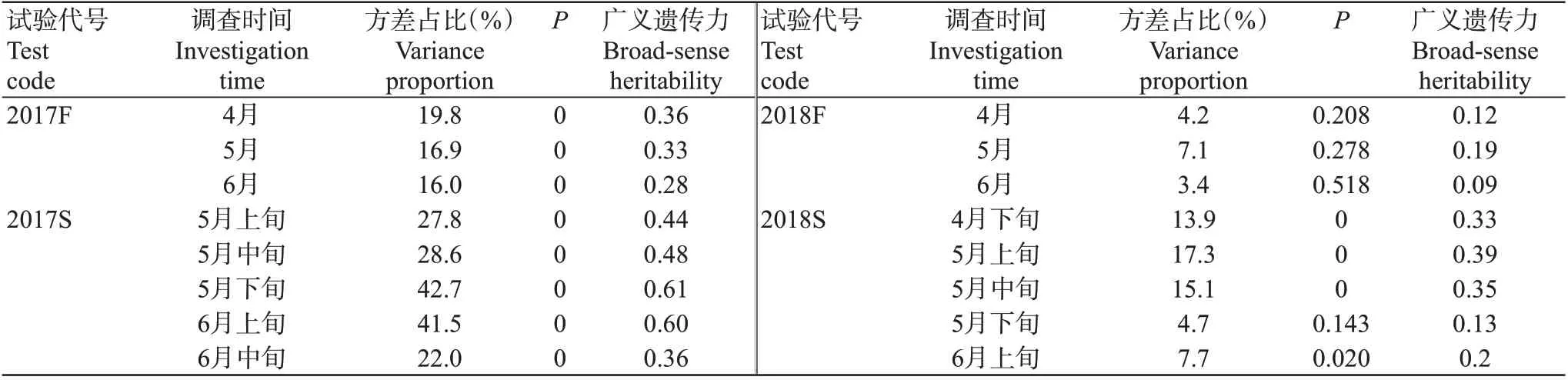

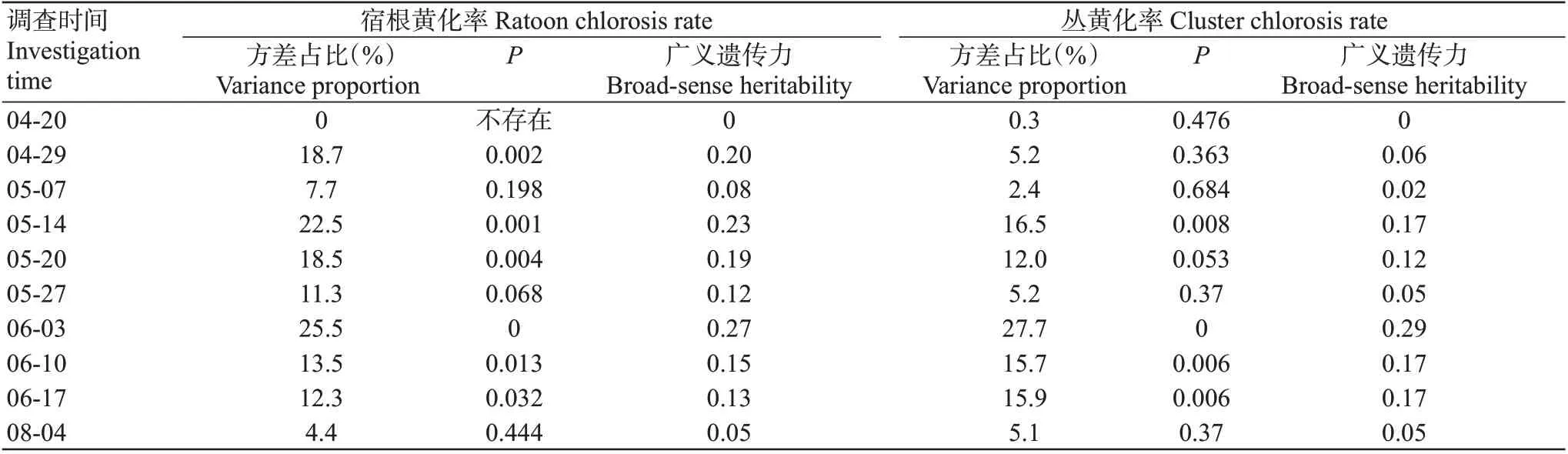

2.2.1 不同时期宿根黄化率的方差占比和广义遗传力分析 不同时期甘蔗宿根黄化率的方差占比在试验和作物季间存在明显差异(表3)。2017年试验(2017F+2017S)宿根黄化率的平均方差占比为26.9%,明显高于2018年试验(2018F+2018S)宿根黄化率的平均方差占比9.2%,说明在易出现黄化的试验地,更易呈现甘蔗亲本的宿根黄化差异;在不同作物季,2017F+2018F宿根黄化率的平均亲本方差占比为11.2%,明显低于2017S+2018S的平均亲本方差占比22.1%,说明亲本的宿根黄化差异将随宿根年限的延长而增大。通过方差显著性检验发现,对于2017年试验,所有调查时期的亲本方差均达极显著水平(P<0.01,下同),表明易出现黄化的试验地确实存在亲本的宿根黄化差异性。对于2018年试验,2018F的亲本方差不显著(P>0.05,下同),2018S除5月下旬亲本方差不显著外,其他时期的亲本方差均达显著(P<0.05,下同)或极显著水平。经查阅管理田间记录发现,2018S的5月下旬亲本方差不显著可能与田间施肥培土管有关。从不同时期亲本方差占比的变化趋势看,宿根发苗初期和后期相对较低,中后期相对较高。

不同时期甘蔗宿根黄化的广义遗传力变化趋势与方差占比相似,在试验地和作物季间存在差异(表3)。2017F+2017S的广义遗传力为0.33~0.61,平均为0.43,属中等遗传力性状。2018F+2018S的广义遗传力为0.09~0.33,平均为0.23,属低等遗传力性状。不同作物季间,2017F+2018F的平均广义遗传力为0.23,属低等遗传力性状,2017S+2018S的平均广义遗传力为0.39,属中等偏低遗传力性状。从不同时期变化趋势看,广义遗传力与黄化率明显不同,最高值几乎均出现在宿根发苗中期,说明甘蔗宿根黄化率最高时期并不是甘蔗亲本宿根黄化差异最大时期。

表3 甘蔗亲本不同时期宿根黄化率方差占比和广义遗传力Table 3 Variance proportion and broad-sense heritability of ratoon chlorosis rate of sugarcane parents at different times

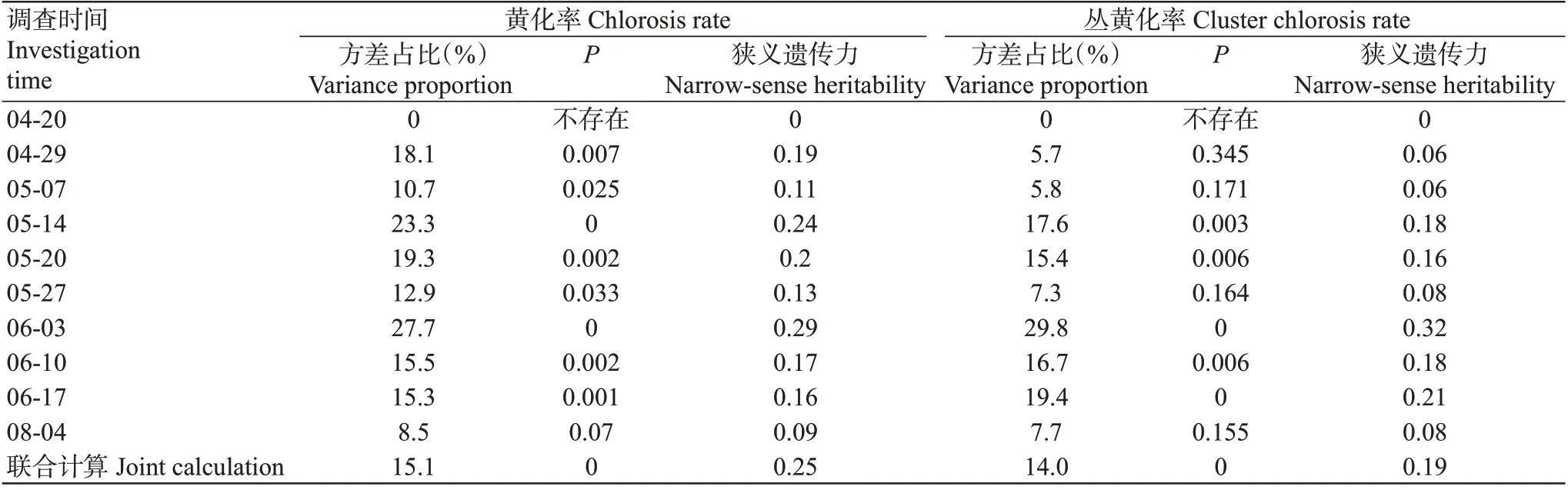

甘蔗家系不同时期宿根黄化的方差占比和广义遗传力计算结果如表4所示。首次调查的宿根黄化率的方差不存在,其他时期的平均方差占比为14.9%,略低于相同试验地亲本试验2017F的平均方差占比17.6%;不同时期间的方差占比存在明显的波动,如05-07、05-20和05-27的方差占比明显较其前后时期低,查阅田间管理记录发现,与该时段分别进行除草和施肥培土等田间管理活动有关,说明田间管理对甘蔗宿根黄化分析存在明显的不良影响。通过方差显著性检验发现,排除田间管理影响,甘蔗家系苗期的宿根黄化率差异达显著或极显著水平,甘蔗拔节后则不显著。排除田间管理影响因素后,甘蔗家系苗期黄化的平均广义遗传力为0.20,属低遗传力性状,最高出现在6月上旬。甘蔗家系宿根丛黄化率的平均方差占比(不计04-20的数据)为11.7%,较甘蔗家系的宿根黄化率方差占比低,且宿根丛黄化率的P值较黄化率高,排除田间管理影响,苗期的平均广义遗传力为0.16,较黄化率低,属低遗传力性状。综上所述,虽然甘蔗家系的宿根黄化率和丛黄化率均能反映甘蔗家系宿根黄化状态,但从方差占比和广义遗传力看,选用宿根黄化率更好一些。

表4 甘蔗家系不同时期宿根黄化率和丛黄化率的方差占比和广义遗传力Table 4 Variance proportion and broad-sense heritability of ratoon chlorosis rate and cluster chlorosis rate of sugarcane families at different times

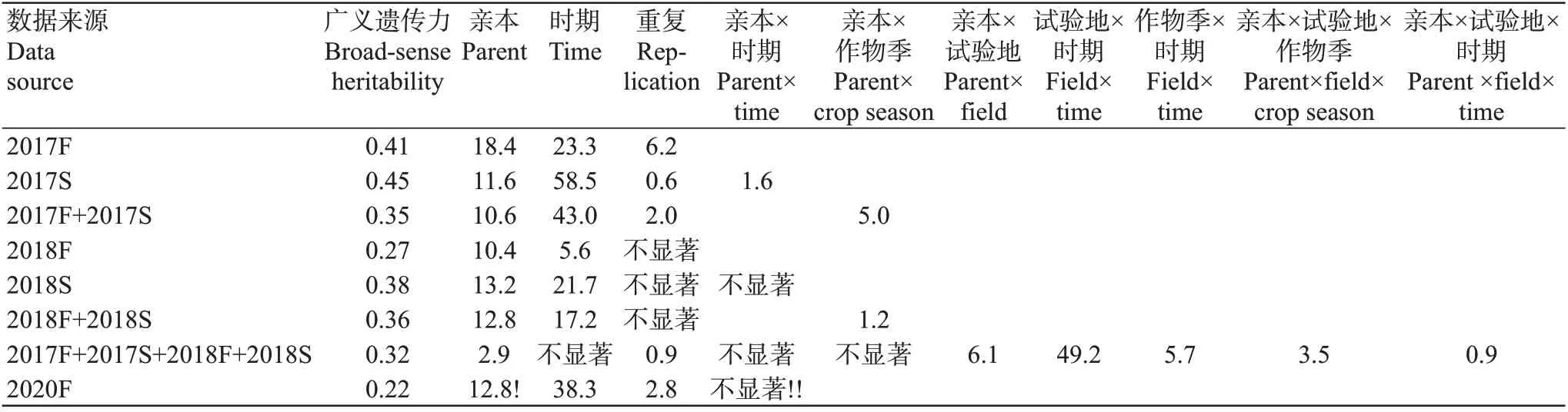

2.2.2 联合分析甘蔗宿根黄化的方差占比和广义遗传力分析 由表5可知,不论是甘蔗亲本试验还是甘蔗家系试验,年度内合并或试验内合并,时期对甘蔗宿根黄化的影响均为极显著;除2017S外,亲本×时期或家系×时期的互作方差不存在或不显著存在;从方差占比看,除2018F外,时期的方差占比超过亲本和重复位居第一,亲本或家系方差位居第二,说明调查时期对甘蔗宿根黄化的影响极为重要;虽然试验内合并分析的作物季主效应不存在,但亲本×作物季的互作显著存在,表明作物季对甘蔗宿根黄化的影响主要通过与亲本的互作呈现。

表5 联合分析甘蔗宿根黄化的显著性影响因子方差占比和广义遗传力Table 5 Combined analysis of variance proportion and broad-sense heritability of significant influence factors of sugarcane ratoon chlorosis

当两轮亲本试验进行合并分析时,存在亲本、时期、试验地、年度和作物季5个主效因子,受调查数据量和计算机内存的影响,无法选用5因子全因素互作模型直接进行方差分解。当线性混合模型中仅计算主效因应而不考虑互作时,5个主效因子中,除作物季不显著存在外,其他4个因子均极显著存在,说明甘蔗的宿根黄化确实受到了亲本、时期、试验地和年度等因素的极显著影响。当线性混合模型中仅有5个主效因子和亲本与其他4个主效因子的一级互作时,除作物季仍不显著外,其他4个主效子互作均为极显著;4个一级互作中,除亲本×时期互作不存在外,另外3个一级互作均为显著,表明甘蔗宿根黄化不仅受到亲本、时期、试验地和年度的影响,也受到亲本与试验地、年度和作物季的互作共同影响。如此继续在模型中增加二级互作和高级互作,同时去除模型中方差不存在项和不显著项,在获得的最佳线性混合模型中,仅6项显著。在亲本、时期、试验地、年度和作物季5个主效因子中,仅亲本主效因子显著存在,其他4个主效因子将通过3个一级互作和2个二级互作对甘蔗宿根黄化起作用,表明甘蔗宿根黄化确实受到了亲本以外的其他许多因素共同影响。从方差占比看,对宿根黄化影响最大的是试验地×时期,其方差占比高达49.2%,其次是亲本×试验地,方差占比为6.1%,位居第三位和第四位的分别是作物季×时期和亲本×试验地×作物季,方差占比为5.7%和3.5%,亲本位居第5位,占2.9%,二级互作亲本×试验地×时期位居第六,方差占比为0.9%。

数据联合分析的广义遗传力计算结果表明,甘蔗宿根黄化属低至中等偏低遗传力性状,广义遗传力最高的是2017S,为0.45,属中等偏低遗传力性状,最低的是甘蔗家系宿根试验2020F,为0.22,属低等遗传力性状。试验年度内合并分析时,除2017S外,其他试验包括甘蔗家系宿根试验,其广义遗传力的值均高于分别计算的广义遗传力平均值。需要说明的是2018F试验,分别计算时亲本方差均不显著,而合并分析时则为极显著,表明对于甘蔗宿根黄化分析,不仅需要在宿根发苗期进行多次调查,而且数据合并分析还将有利于呈现亲本的宿根黄化差异。试验内合并分析的广义遗传力较年度内合并分析略低;试验间合并分析的广义遗传力较试验单独分析略低。

2.2.3 甘蔗家系宿根黄化的加性方差占比和狭义遗传力 甘蔗家系宿根黄化加性方差占比分析结果(表6)显示,首次调查的加性方差不存在,其他苗期的平均加性方差占比为17.9%;去除田间管理影响后,平均加性方差占比为19.9%;去除田间管理影响,联合计算的加性方差占比为15.1%,较分别计算低。显著性检验结果表明,除首次和拔节期外,加性方差在其他时期和联合分析时均是显著或极显著,受到田间管理影响时其概率偏高,说明甘蔗管理对甘蔗加性方差计算造成了不良影响。狭义遗传力分析结果表明,甘蔗宿根黄化属低遗传力性状,去除首次和拔节期调查外,甘蔗黄化的平均狭义遗传力为0.19;去除田间管理影响,平均狭义遗传力为0.21;去除田间管理后联合计算的狭义遗传力为0.25,较分别计算高。与甘蔗家系宿根黄化广义遗传力相比,狭义遗传力略高。

表6 甘蔗家系宿根黄化的加性方差占比和狭义遗传力Table 6 Additive variance proportion and narrow-sense heritability of ratoon chlorosis of sugarcane families

不论是加性方差占比还是狭义遗传力,除06-03外,宿根丛黄化率的计算结果,包括联合计算的结果,均较黄化率低,P值也更高,说明不宜用宿根丛黄化率来反映甘蔗家系宿根的黄化状态。 方差占比和遗传力分析结果表明,甘蔗宿根黄化属低至中等偏低遗传力性状,亲本试验的遗传力略高于家系试验,受到亲本、时期、试验地、年度、作物季等多种因素的影响,主要效应中仅亲本显著存在,另外4个因素将通过互作影响甘蔗宿根黄化,其中影响最重要的是试验地×时期、亲本×试验地等互作,亲本位居第五;亲本或家系间宿根黄化差异最大时期为宿根发苗中后期,而不是宿根黄化率最高时期。

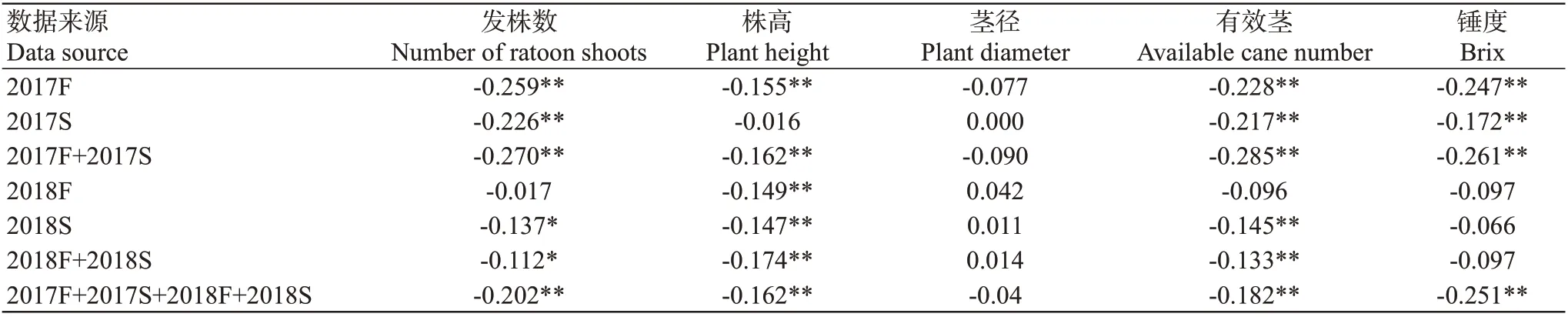

2.3 宿根黄化相关分析结果

最佳线性混合模型性状预测值相关分析结果(表7)显示,除甘蔗茎径外,甘蔗宿根黄化与农艺性状宿根发株数、株高、有效茎和锤度存在显著或极显著负相关,宿根黄化的发生将影响宿根蔗茎产量相关性状和锤度。在7次不同数据来源的相关分析中,宿根黄化与宿根发株数、株高和有效茎6次呈显著负相关,与甘蔗锤度4次呈显著负相关。从宿根黄化严重程度看,当宿根黄化较重时,易与调查农艺性状呈显著负相关;2017年试验宿根黄化相对较重,除甘蔗茎径外的12次相关分析中,11次呈极显著负相关;2018年试验宿根黄化相对较轻,除甘蔗茎径外的12次相关分析中,7次呈显著或极显著负相关。从相关系数看,宿根黄化影响最大的是锤度,其次是宿根发株数和有效茎,最后是株高;同时宿根黄化较重时,其相关系数也略高一些。相关分析结果说明甘蔗宿根黄化的发生会影响甘蔗农艺性状,当黄化较重时易与农艺性状呈显著负相关。

表7 甘蔗宿根黄化与其他农艺性状相关分析Table 7 Correlation analysis between sugarcane ratoon chlorosis and other agronomic traits

2.4 甘蔗宿根黄化评价结果

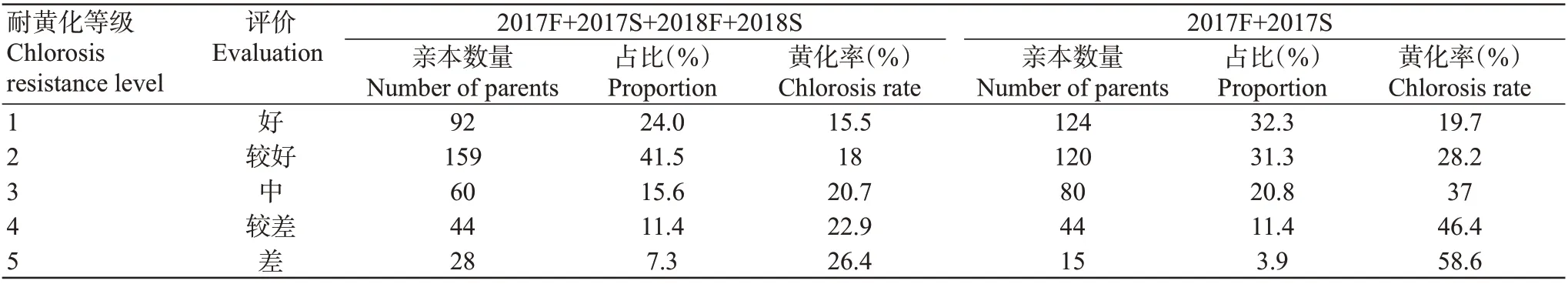

2.4.1 甘蔗亲本耐宿根黄化评价 甘蔗亲本宿根黄化预测值的聚类分析结果见表8。从2017年和2018年两轮试验(2017F+2017S+2018F+2018S)联合分析亲本分类等级的平均宿根黄化率看,亲本类群间的宿根黄化率相差较小,耐宿根黄化差的亲本黄化率也仅比耐宿根黄化好的亲本高10.9%。亲本两轮试验联合分类与2017年试验(2017F+2017S)分类比较发现,评价为耐宿根黄化好和较好以上亲本的数量相差不明显,两轮试验为251个,占65.5%;2017年试验为244个,占63.6%;同时,评价为好和较好亲本类群的黄化率相差较小,表明筛选耐宿根黄化较好亲本具有较高的一致性。评价为耐宿根黄化中和差的亲本,两种分类的结果差异稍大,从黄化率看,随着耐宿根黄化能力的降低,类群间黄化率的差异逐渐增大;2017年试验耐宿根黄化较好亲本的黄化率为28.2%,高于两轮试验中宿根黄化差的亲本(26.4%),说明较难用黄化率直接划定甘蔗亲本的耐宿根黄化能力。

表8 甘蔗亲本的耐宿根黄化评价Table 8 Ratoon chlorosis resistance evaluation of sugarcane parents

2017年试验耐宿根黄化差的15个亲本为CZ71-319、GT69-213、GT77-204、GT81-516、GT87-7、GT88-73、MT78-10、ROC11、ROC25、TY13、YN75-191、YT81-854、YT91-976、YYe06-450和YYR2。在两轮试验耐宿根黄化能力差的28个亲本中,除2017年试验的15个亲本外,新增的13个亲本为CP67-421、GF98-10、GT07-1062、GT3、GT72-484、GT75-209、GT75-533、GT92-27、GT95-315、GT99-156、YC84-125、YT95-1589和ZZ74-141,这些亲本在将来的甘蔗育种工作中宜减少使用,或配制组合时另一亲本应具有较好的耐宿根黄化能力。

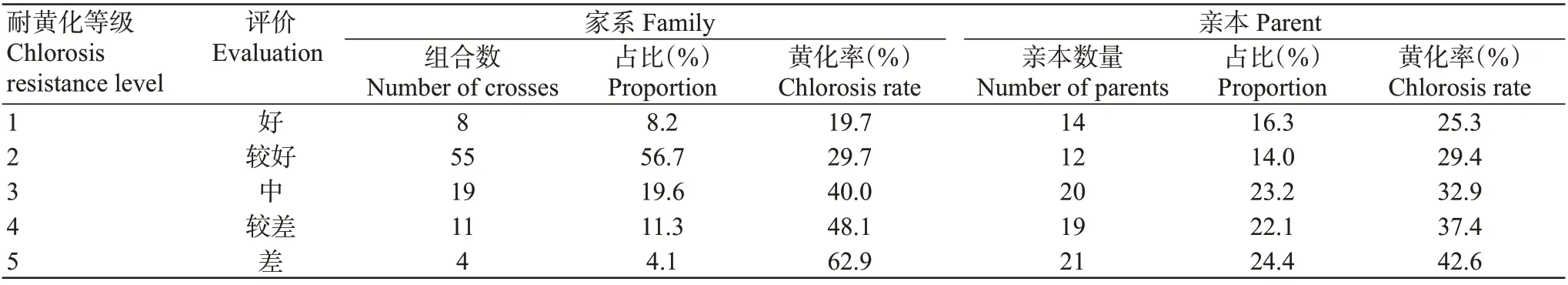

2.4.2 甘蔗家系耐宿根黄化评价 甘蔗家系聚类分析结果如表9所示。从宿根黄化率看,类群间家系的黄化率相差较大,且与亲本2017年试验类群间的黄化率较为接近,表明不论是甘蔗家系试验还是甘蔗亲本试验,不同类群间的黄化率较为一致。其中,耐宿根黄化好的8个家系为CP99-1893×YG22、GT08-120×FN39、FN1110×CP94-1100、GT05-ym3×YZ05-51、ROC22×CP94-1100、YT73-204×CP72-1210、YT00-236×YT91-976和CP06-2422×ROC22,耐宿根黄化差的4个家系为GT06-1264×GT04-153、ZZ33×GT02-761、GT09-356×GT96-211和GT06-244×GT09-1163。

表9 甘蔗家系的耐宿根黄化评价Table 9 Ratoon chlorosis resistance evaluation of sugarcane families

利用亲缘关系计算86个亲本的育种值,结果表明亲本育种值类群间的黄化率较家系略小,也低于亲本试验类群间的黄化率。被评价为耐宿根黄化差的21个亲本分别为GT02-761、GT02-901、GT03-1403、GT03-591、GT04-153、GT04-1545、GT05-3661、GT06-1184、GT06-1264、GT06-244、GT09-1163、GT09-356、GT10-2018、GT96-211、LT07-95、ROC1、ROC25、SWS-34、YuanL7、YZ06-80和ZZ33,在将来的组合选配时,另一亲本应具有较好的耐宿根黄化能力。

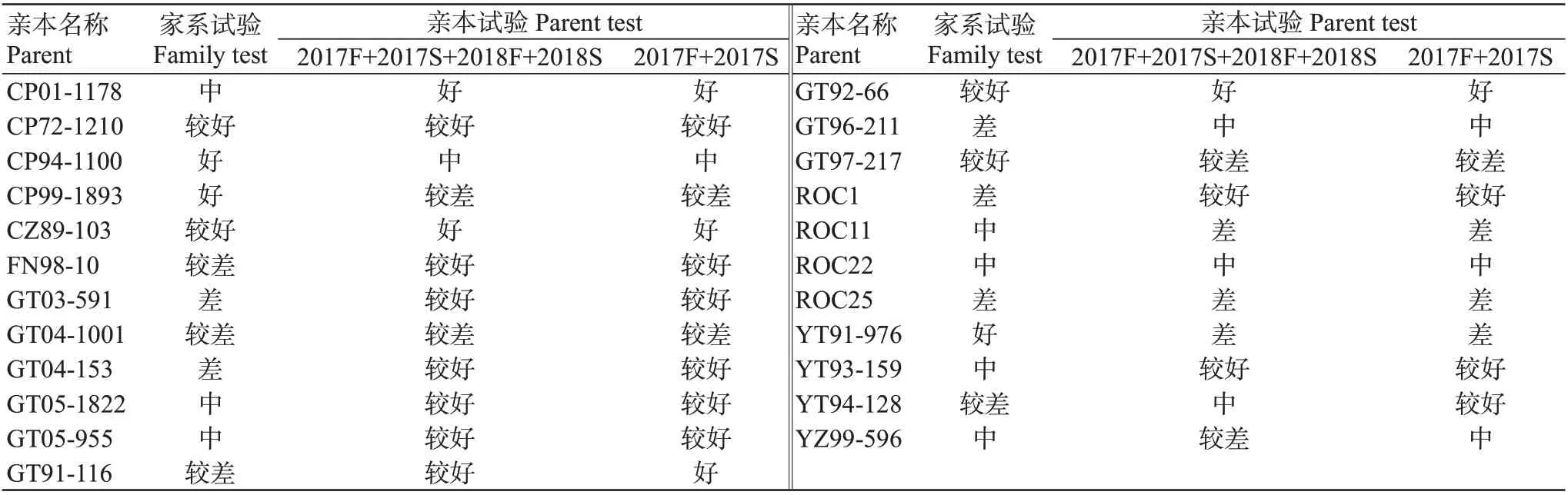

2.4.3 甘蔗亲本表型值和家系育种值评价差异比较在参与家系试验和亲本试验共同测试的23个亲本中,育种值分类结果与表型值分类结果不完全一致(表10)。分类完全一致的仅有CP72-1210、ROC22、GT04-1001和ROC25共4个亲本,分别为评价为耐宿根黄化较好、中、较差和差。分类结果相差在一个等级以内有CZ89-103、GT05-1822、GT05-955、GT92-66、YT93-159和YZ99-596共6个亲本。分类结果相差最大的5个亲本为YT91-976、CP99-1893、GT03-591、GT04-153和ROC1,其中YT91-976和CP99-1893育种值的分类结果比表型值的分类结果低4和3个等级,即育种值评价为好,而表型值评价为差和较差;GT03-591、GT04-153和ROC1则是育种值分类结果比表型值的分类结果高3个等级,即育种值分类评价为差,而表型值分类评价为较好,说明对于耐宿根黄化,亲本育种值的评价结果确实与表型值的评价结果存在较大差异。从甘蔗育种角度看,选择亲本配制甘蔗杂交组合时,对于亲本的性状选择,首先应考虑的是育种值评价结果,如果无亲本杂交试验数据可用,也可参考亲本的试验数据。甘蔗耐宿根黄化评价表明,亲本试验中耐宿根黄化能力较好以上的亲本超过63.6%;家系试验中耐宿根黄化能力较好以上的家系为64.9%,然而育种值评价属较好以上的亲本仅为30.3%,不及亲本表型值的一半,同时亲本育种值的评价结果与表型值的评价结果存在差异。

表10 甘蔗亲本表型值和家系育种值比较Table 10 Comparison of differences between sugarcane parental phenotypic value and family breeding value

3 讨论

在育种田间试验过程中观察到的育种材料间宿根黄化差异,从而促使本研究开展甘蔗亲本与家系的宿根黄化研究,并发现在田间自然状态下,甘蔗的宿根黄化确实存在差异。然而实际的数据分析发现宿根黄化属遗传力偏低性状,虽然亲本是两轮亲本试验联合方差分析中唯一存在的主效因子,但其方差占比仅为2.9%,位居第5,而试验中的亲本、时期、试验地、年度、作物季之间的互作方差占比高达65.4%,说明较难寻找影响宿根黄化主效因子。此外,通过宿根黄化率田间作图还发现,甘蔗宿根黄化的田间分布明显具有斑块状分布特点,推测其易受试验地的微小环境影响。因此,甘蔗宿根黄化具有的遗传力较低、主效因子通过互作起作用、易受试验地微小环境和田间管理影响等特点,将对宿根黄化的田间试验研究和耐宿根黄化新品种选育带来不利的影响。

试验数据合并分析的广义遗传力变化特点表明,甘蔗的宿根黄化与甘蔗较高遗传力的生物逆境性状抗黑穗病和抗花叶病、中等遗传力的非生物逆境性状甘蔗耐寒明显不同,抗黑穗病、抗花叶病和耐寒进行数据合并分析时将造成广义遗传力明显下降(杨荣仲等,2020;杨荣仲等,2022a,2022b)。因此,蔗宿根黄化不属于典型的逆境性状。同时,甘蔗宿根黄化的广义遗传力变化也与高遗传力的农艺性状(锤度)和低遗传力的农艺性状(宿根性)不同;亲本两轮试验联合分析时,锤度的广义遗传力提高;家系宿根性联合分析的遗传力较宿根黄化下降更多(杨荣仲等,2021)。因此,从广义遗传力特点变化看,甘蔗宿根黄化不属于典型的甘蔗逆境性状,也不属于典型的甘蔗农艺性状,甘蔗宿根黄化与农艺性状更为接近一些。

对于耐宿根黄化评价,亲本育种值的评价结果与表型值的评价结果存在差异,一方面可能是试验误差造成的或用于分类的群体不完全相同所致,另一方面也可能是甘蔗育种研究中存在的共性问题,即对遗传力相对较低的性状,较难通过亲本的表现来判断其杂交后代表现。在甘蔗育种实际工作中,为了准确了解和认识亲本的利用潜力,一般通过杂交后代表现来判断亲本的育种利用价值。因此,对于家系试验评价结果,不论组合的评价结果还是亲本育种值的评价结果,均可用于育种工作实际,对于亲本表型评价结果,则需要在育种试验中进一步验证。

4 结论

甘蔗宿根黄化属于低至中等偏低遗传力性状,影响因素众多,并以互作影响为主。易受试验地微小环境和田间管理影响的特点将给甘蔗宿根黄化的田间试验研究与耐宿根黄化新品种选育带来不利的影响。