大众传媒报道对青年婚恋观议题的建构分析

——以《中国青年》(1990—1999)为研究对象

2022-03-18罗中艺

罗中艺

1992年以后,中国社会发生了巨大变化。文化层面,长期以来以精英旨趣为主导的理性沉思型高雅文化裂变成大众文化、主导文化、高雅文化和民间文化等多元共生新格局,其中大众文化逐渐登上了社会文化的中心地位,中国期刊业也在大众文化语境下迅速成长[1]。此时,互联网还未广泛普及,青少年的信息主要来源于家长、教师和有限的书刊、电影等。他们主要在家庭、学校和社区通过面对面与人交往了解社会,完成社会化过程[2]。成人与大众传媒共同提供的信息,影响着青少年价值观的形成,而在青年价值观中,婚恋观具有重要地位,其影响着整个社会的稳定和团结。

国内新闻与传媒学界对于婚恋观的研究分析,主要聚焦于以下两个方面:一是电视节目、网络综艺等电子媒介对婚恋观的呈现及其对青年婚恋观的影响研究;二是从新闻媒体报道中探析青年婚恋观在特定时间段内的变迁研究。在媒体对青年婚恋观的建构研究方面,对新媒体的相关研究偏多,而有关在转型时期的传统媒体对青年婚恋观影响的研究偏少。在新旧交替的特殊时代,大众传媒特别是期刊业界如何报道和呈现青年的婚恋观,如何通过内容表达积极地引导青年正确的婚恋行为?本文以此为研究问题,选取青年“忠实的友谊的刊物”——《中国青年》作为研究对象。该期刊由共青团中央主办,是我国青年类杂志中创刊最早、发行面最广、权威度最高的刊物,其定位的读者群体是中国各族青年和中国共产主义青年团团员和干部[3-4]。本文通过对其1990年到1999年以来有关婚恋的文章进行内容分析,探索在互联网未盛行之时期刊对青年婚恋观的形态建构,由此折射出20世纪90年代社会大众传媒对于婚姻价值观念的基本取向,进一步了解现代社会婚恋思想的发展变化,反映社会转型时期的恋爱婚姻价值观的演变,为当代新媒体对青年婚恋观议题的建构提供参考。

一、研究方法

(一)方法与工具

本文采用的内容分析法借助自然科学的方法对传播内容进行客观、系统和定量描述,从而对内容进行量化分析。本文主要选取《中国青年》(1990-1999)期刊有关婚恋观的文章进行文本分析,并建立合理的类目,对相关数据进行分析,探究大众传媒在20世纪最后10年如何通过报道构建青年婚恋观。本研究使用Excel、Python进行数据统计和分析,在数据分析过程中运用了Excel数据透视表、数据可视化和LDA主题模型等。

(二)样本来源

《中国青年》1990年至1998年为月刊,9年共发行108期,1999年改版变成半月刊,共发行24期,10年间共发行132期。经过具体阅读、人工编码的筛选,本文整理1990年至1999年刊登的所有以“婚恋”为主要议题的文章,包括各类新闻文体以及读者稿件,以单篇文章作为一个分析单元,最终获得婚恋报道样本272篇。

(三)类目建构

张佳蕾、马彧从新媒体方面对当代青年婚恋观建构进行了研究,从议题内容、报道类型、报道态度等十个方面对其进行了定量描述与新闻话语分析,其研究方法具有借鉴意义[5]。鉴于评论态度、评论态度与媒体报道立场的一致性、转发量、评论量、点赞量等类目不适合用于期刊的研究,本研究对90年代的婚恋观研究选择从报道数量、议题内容、报道来源、文章情感倾向四方面进行。

二、数据与资料分析

(一)报道数量

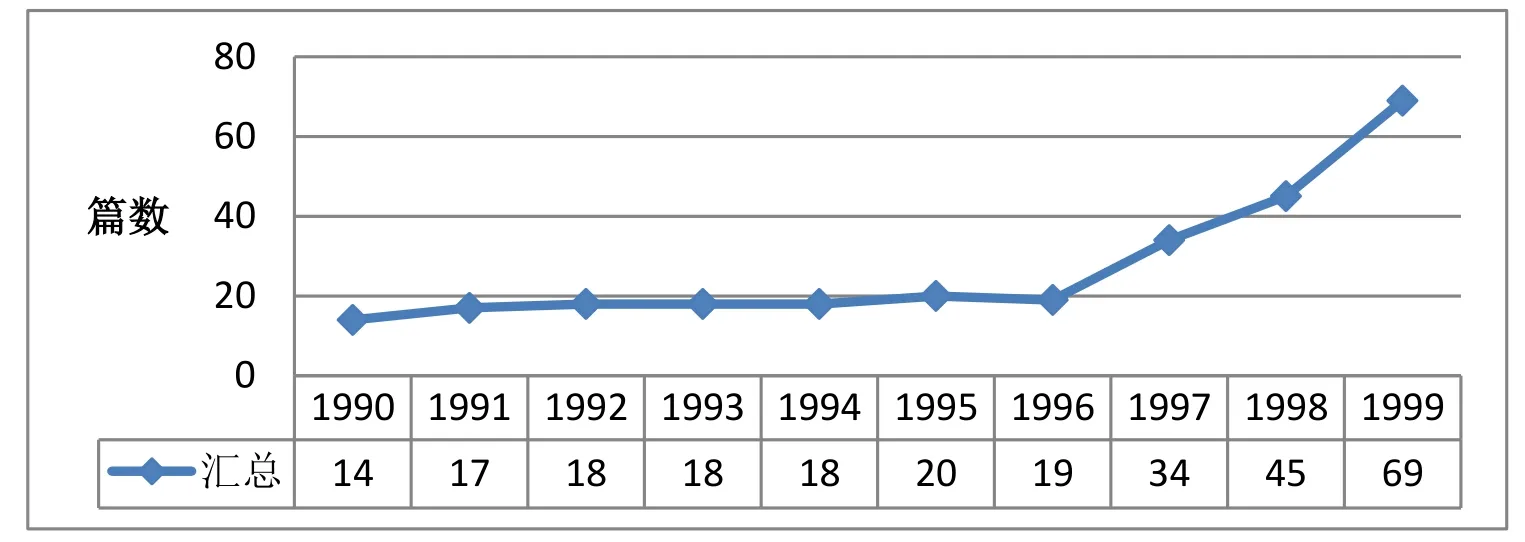

本文中《中国青年》期刊各研究年份婚恋报道的样本总数为272篇,不同年度目标样本数量分布见图1:

图1 《中国青年》(1990-1999)年婚恋报道数量

10年间,《中国青年》对于婚恋议题的报道数量整体呈上升趋势。在1996年之前,婚恋相关报道数量基本保持平稳,平均每年刊登17篇,拐点出现在1996年。1996年以后婚恋相关的报道逐年增加,1999年达到报道高峰,高达69篇。值得注意的是,1999年《中国青年》改为半月刊,这年被称为期刊业“刺刀见红”的一年,各家刊物为争夺期刊市场份额展开浴血奋战。进入新千年,在激烈竞争的挤压下,各类期刊忙于拓展或革新“变脸”,不约而同地以不同方式和手段抢占已被各种媒体争夺得所剩无几的市场[6]。截至1999年,我国期刊已达8187种,印数28.46亿册[7]。《中国青年》在此环境下也在积极寻求变革,刊发数量倍增。期刊的变革,再加上随着改革开放社会对于婚恋问题的讨论增多,《中国青年》与婚恋有关的报道数量也在不断增加。

(二)议题内容

本文在进行议题内容分类时,首先运用了python的LDA主题模型方法,将样本文章大致分为八类,再人工进行二次精确分类,分出七类,具体分布见表1:

表1 《中国青年》(1990-1999)年各类婚恋议题总数与总占比

研究发现,被讨论最多的议题为恋爱故事与日常(44.12%),其次是婚恋价值观(28.31%),排列第三的为婚姻故事与日常(18.02%)。恋爱纠纷与婚姻纠纷报道两项在总量中仅占5.14%。原因是这两个议题一般都会涉及社会负面事件,如《继母的罪恶》中讲述了一个继母暴力对待丈夫与原配的孩子并将其折磨致死的故事[8]。婚恋纠纷议题的文章大多描绘的是婚姻和爱情中不堪的部分,相关内容的报道过多有可能打击青年对于婚恋的美好向往,导致对于婚姻的悲观或者恐惧态度,不利于其健康婚恋观的形成,因此数量较少。

从10年不同年度之间的比较来看(见表2),1990年,《中国青年》的婚恋议题以婚恋价值观(28.57%)、恋爱故事与日常为主(28.57%);1991年以婚恋价值观(35.29%)与婚姻故事与日常(35.29%)为主;1992年以婚恋价值观(50%)和恋爱故事与日常(38.88%)为主;1993年以婚恋价值观(33.33%)和婚姻故事与日常(33.33%)为主;1994年到1999年都以恋爱故事与日常、婚恋价值观相关报道为主。纵观以上数据,《中国青年》对于婚恋价值观的引导在10年间一直都处于重要地位。这与该期刊的受众有关,他们大多处在人生重要的十字路口,在恋爱与择偶的阶段,关于爱情、婚姻相关的问题和困惑较多,因此《中国青年》对相关议题的讨论也比较频繁,如发布了《爱情可有“分心术”?》《恋爱如打铁》《不要让爱淹没你》等文章引导青年,帮助他们树立正确的婚恋观。

表2 《中国青年》10年各类婚恋议题各年占比(%)

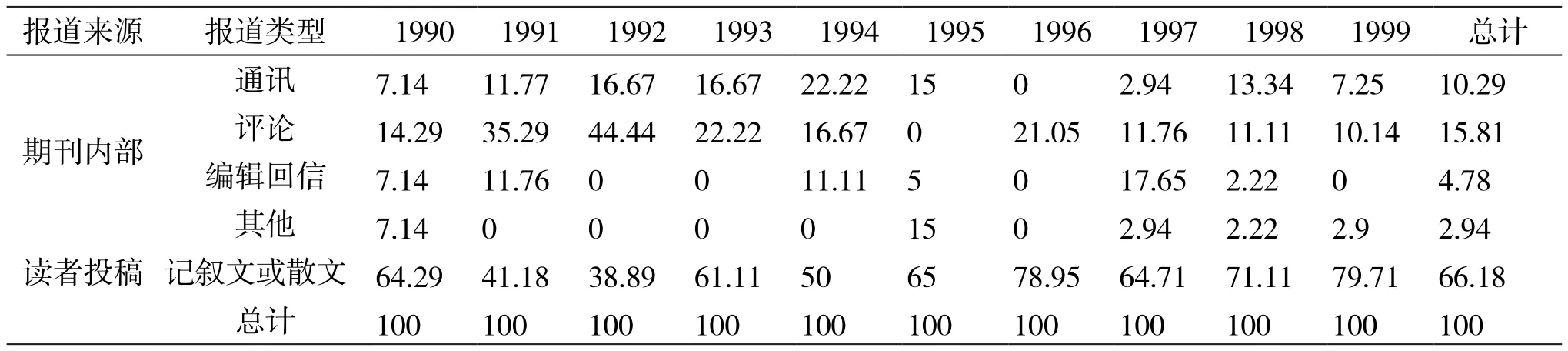

(三)报道来源

在总体样本中(见表3),《中国青年》刊发文章最多的是读者投稿(66.18%)(一般是读者本人以自己或身边人的故事为中心撰写的记叙文或散文),其次是期刊内部撰写的评论(15.81%)、通讯(10.29%)、编辑回信(4.78%)或其他(2.94%)。从10年来的婚恋报道来源的变化发展来看,除了1992年“评论”(44.44%)超过了“读者投稿”(38.89%),其他年份都以“读者投稿”为主。《中国青年》对于读者非常重视,开设了多个栏目专门刊发读者稿件,如《四季风铃》《爱情故事》栏目等,聆听读者声音,为青年提供发声平台,让他们表达有关婚恋问题的感想。《中国青年》还开设了《编辑回信》栏目,通过稿件与读者进行积极沟通,为青年在爱情与婚姻问题上答疑解惑,帮助了一些在婚恋问题上迷茫而痛苦的青年,帮助他们重拾对爱情和人生的自信。

表3 《中国青年》(1990-1999)年婚恋报道来源与类型各年占比(%)

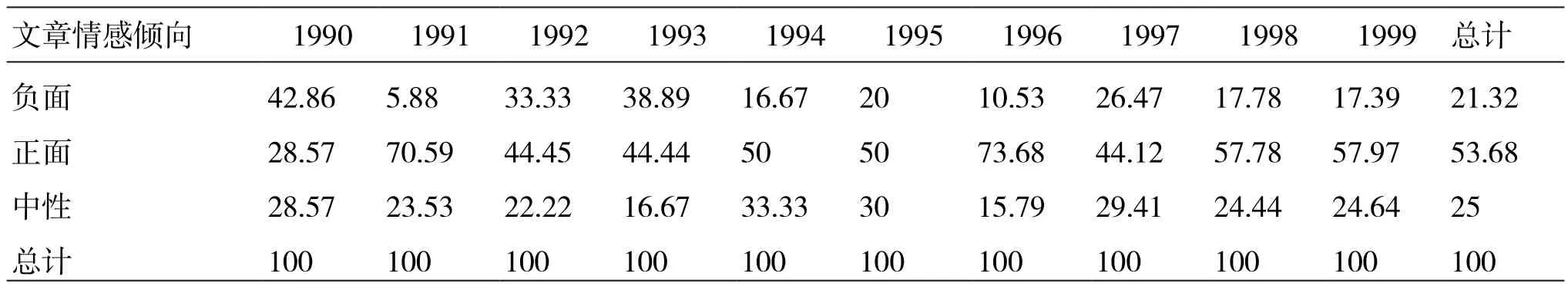

(四)文章情感倾向

本文对文章情感倾向的判定由人工编码完成,主要分为以下三类:(1)正面,包括对恋爱与婚姻的赞美、鼓励、肯定与祝福等正向的情感;(2)中性,报道的文本中没有明显的情感倾向,处于中立或者夹杂着正面、负面或其他不同的态度;(3)负面,包括对恋爱与婚姻感到无奈、痛苦与对失德行为的谴责等消极情感。从表4可见,在总体样本中,三种情感倾向所占比例从多到少依次是“正面”(53.68%)、“中性”(25%)和“负面”(21.32%)。从10个年度之间的比较来看,除了1990年“负面”情感倾向的文章占比最大外,1991年到1999年9年间,“正面”情感倾向的文章一直占主导地位,并从1992年开始占比逐年增大,1998年和1999年“正面”情感倾向的文章分别占到57.78%、57.97%。总体而言,在这10年间《中国青年》对婚恋相关的文章“正面”情感倾向占主导地位,期刊呈现给青年关于婚姻和恋爱的印象整体是美好与和谐的,这样可以强化青年对于爱情的向往,给予他们积极的鼓励,引导他们树立正确的婚恋观。

表4 《中国青年》(1990-1999)年婚恋文章情感倾向各年占比(%)

三、《中国青年》构建的青年婚恋观特征分析

本文除了通过对报道数量、议题内容、报道来源、文章情感倾向四方面的数据分析研究《中国青年》如何建构青年婚恋观议题,还进一步深入挖掘报道文章中包含的观念因素,分析《中国青年》通过内容表达呈现出的青年婚恋观特征。

(一)恋爱观:新的经济形势与传统碰撞促成新型恋爱观

中国古代婚恋观强调“定亲疏,决嫌疑,别同异,明是非”的“礼”,男女相处之间不应逾矩。随着中国社会的巨大变革与西方婚恋思想的传播,人们开始批判传统的包办婚姻,倡导建立男女双方自主的自由婚恋观,《中国青年》婚恋议题中“恋爱故事与日常”占比从1992年之后整体也呈上升趋势。从文章具体内容来看,青年们已然能普遍接受并追求自由恋爱。

在20世纪90年代,随着改革开放取得新成效,国门逐渐打开,处于新旧交替时代的年轻人猛然扎进纷繁复杂的物质生活里,不免彷徨迷茫。《中国青年》报道的文章反映了这样的情况,一些青年既对五彩缤纷的新世界充满好奇,又对家境仍然艰难感到不甘。贫富差距日益明显,新的经济形势带来的压力与传统观念相互碰撞,传统恋爱观逐渐瓦解,形成了区别于传统恋爱观的新型恋爱观。有文章认为,青年把恋爱与婚姻明确区分开是“因为这种形式既避免了传统家庭带来的责任,又享受了它所拥有的温情脉脉”[9]。

列宁认为爱情涉及两个人的生活,并且会孕育第三个生命,一个新的生命,这一情况使爱情具备社会关系,肩负着对社会的责任[10]。然而在这一时期,一些青年对责任感产生了淡漠和恐惧的心理,这种淡漠和恐惧反映于情感时,便演化成对传统婚姻与爱情形式的反叛与逃离,于是社会中出现了“傍大姐”“傍大款”现象。如1998年第10期《青春靠不住》这篇文章描述了一些青年在纸醉金迷的生活中迷失自我、放弃自身奋斗、从不健康的两性关系中获取巨额利益的现象。

(二)婚姻观:道义与责任仍是主流,开始重视个人感受

班固在《白虎通義》中对“婚姻”下了定义,称:“婚姻者何谓,昏时行礼,故曰婚。妇人因夫而成,故曰姻。”[11]传统的婚姻观强调道义和责任,倡导男尊女卑、夫唱妇随,并以此为基础维护社会的人伦秩序。20世纪90年代,在婚姻中两人互相扶持、不离不弃仍是主流思想。即使家庭条件不好,年轻夫妻也愿意共同打拼,同甘共苦。夫妻一方生病,另一方也会倾其所有、全力照顾。《中国青年》1998年第10期《飘零着,也是永远燃烧的玫瑰》文章描写了一对夫妻在艰难的条件下共同营造了一个幸福的小家,不幸的是后来妻子被发现患有淋巴瘤,其夫四处求人借钱为妻医治,发现已无力回天时陪伴妻子到最后一刻[12]。《中国青年》将婚姻中的道义、责任与爱展现得淋漓尽致,感人肺腑。可以看出传统的婚姻观念里“同甘共苦、不离不弃”得到当时的大众传媒普遍认同。

然而婚姻观念也并非一成不变。传统婚姻关系提倡夫妻恩爱,夫妻白头偕老被称为佳话,有些夫妇会为了家庭和睦,忽略个体自身感受,女性在夫权压制之下更是如此。在20世纪90年代,女性越来越多地参与到社会劳动中,在社会中扮演重要角色,“男主外女主内”的家庭模式已经在悄然改变。女性的地位不断提高,她们对于婚姻的观念也在改变。一些女性由长期以来追求表面上的家庭“和谐”,转变为追求心灵的和谐与默契。衡量婚姻家庭的标尺发生了根本的变化,有婚姻而无爱情的传统家庭模式受到了“感情说”的强大挑战[13]。在《中国青年》1997年第11期《请你辩护:该不该向“第三者”索赔?》一文中,一位女士因丈夫出轨而向法院提出离婚,并状告第三者侵犯她名誉权[14]。可见当时女性的自我主体意识在觉醒,对于丈夫犯的错误并不再是一味地容忍,而是开始注重个人感受,会利用法律武器保护自己,争取自己相应的权益。不过,从《中国青年》当时报道的文章来看,这样果敢的女士仍然是少数。

(三)性观念:从幕后到台前,在保守与开放的矛盾中进步

性观念是婚恋观中重要的一环。随着社会的开放和新技术革命带来的信息渠道多样化,20世纪90年代,社会对于性的讨论已从幕后到了台前。有读者投稿谈到自己深爱的女友因为婚前有过性行为而觉得配不上男友,未留下只言片语离开了他们在一起的城市,从此杳无音信,而作者本人表示并不在意女友以往的经历[15]。这一时期,虽然西方性开放理念已传入中国,但青年对此的矛盾心理还是很强。在《中国青年》1997年第9期《为什么找不到一个纯情女孩?一个纯情男子的天问》文中,作者提到自己恋爱屡屡失败,因为他相处的几个女生都曾经与他人发生过性关系。当得知此事时,他形容:“犹如一不小心吞下一只苍蝇,当时的我,恶心难受,无以言述。”[16]

此篇文章一经刊发,引起了哗然,很多读者给《中国青年》写信表达对此篇文章的反感以及愤怒。有读者认为该作者所指的“纯情女孩”并不是感情纯洁真挚的女孩,而几乎是处女的代名词,如此强调女人的纯洁是对女性人格的侵犯,是以主人的心态来看待女性,是依然将传统的陋俗沉重地压在妇女的身上。由此可见,部分思想先进的女性个人意识在觉醒,已经不再忍受在道德上对于女性的奴役与束缚,她们有了自己独立的思考。然而大部分年轻人对性开放接受程度还很低,保持着相当程度的保守态度。潘绥铭教授主持研究的《性爱十年:全国大学生性行为的追踪调查》考察了从1991年至2001年中国大学生的性观念与性行为发生的变化,在调查的大学生中,有过性行为的男生占20%,女生占12.8%[17]。从数据来看,有过性行为的青年还是占少数,大部分青年还是较为保守。

四、结论

综上所述,90年代,在对外开放与互联网信息技术变革的时代背景下,大众传媒以自身优势广泛传播积极、正向、科学的婚恋观。从对《中国青年》婚恋报道的研究来看,青年婚恋观已经出现了显著的变化。他们追求自由恋爱,强烈反对包办婚姻,同时已经有部分青年择偶日益功利化;在婚姻方面,互相扶持、不离不弃仍是主流,但也有部分人认为个人幸福比婚姻稳定更重要,人们开始积极关注婚姻法中关于离婚内容的修订;在性观念方面,大部分青年还比较保守,对于婚前性行为接受程度比较低,但已有女性指出男性不应以性来压制女性,女性在两性关系中的自我意识在觉醒,社会对性也不再是“避而不谈”,并开始摸索科学的性教育。