青海省普惠金融发展对经济增长影响研究

2022-03-18刘莹

刘 莹

(青海民族大学,西宁 810007)

一、引言

第一,在地域、人口、产业等方面,青海省具有明显的特点,对于绿色金融、普惠金融、小微金融等方面的需求比较多。金融是经济发展的源泉,金融发展情况反映了经济的好坏,与我国东部地区相比较,因为被特殊的地理位置和资源限制,青海省等其他西部省份的经济发展速度较慢。2019年末,青海省的人均GDP低于全国同期的7.09万元,仅为4.90万元,所以青海省经济的进一步发展需要金融的推动。

第二,青海省在战略区位上体现了自己有利的形势,大力发展青海金融业能够帮助我国区域协调发展。从经济社会发展总体演变过程来看,青海省在其生态、资源、稳定等各个方面都具有重要的战略地位,是实现区域协调发展的一个重要环节。一方面,长江经济带被认为是我国最重要的人口、经济、行业等领域发展最为密集的经济节点带,也是一条东中西文化联动的经济利益纽带。青海省在区位上处在长江经济带的前列。另一方面,国家建设为青海省搭建了崭新的社会经济发展平台,让青海以更加开放的眼光和视野、更加积极的精神姿态联系国内外,进而更好地承接金融要素向省内转移。

第三,从科技发展的角度看,互联网、大数据等技术给青海省金融业发展提供了根基。青海省的主要地貌是高山和草地,传统的物质和财力难以有效地到达边远地区的居民和企业手中。然而,从以往的互联网技术到目前大数据、云计算、人工智能、信息通信技术的快速发展,它不仅给传统的金融服务进程注入了一股崭新的生命力,而且也给如何满足广大客户对于金融服务的多元性要求引进了新的金融服务解决方案。

2020年,青海省财政厅准确认识到当前金融安全形势,始终把发展包容性金融作为我国金融管理和金融相关政策为社会主义经济发展服务的重要出发点。充分利用包容性金融业发展,通过贷款贴息、以奖代补、成本补贴等方式提供专项资金,满足中小企业、“三农三牧”等多种金融产品需求,促进青海省金融监管的有效落实。2021年6月8日,青海省作为普惠金融全面开展工作前试点的省份,积极地推进试点工作,提升村级信用建设质量和惠农金融服务档案,让老年人能享受到便捷支付的服务,普惠金融在“双碳”目标下的青海金融实践中取得了显著成效。

二、文献综述

(一)国外普惠金融与经济增长关系研究

围绕普惠金融对经济增长的作用研究,Corrado(2017)从微观和宏观经济两个角度进行研究,认为我们可以通过发展和推广普惠金融业务,有效促进当地的社会和经济正向发展和增长,同时,这些普惠金融所能够带来的经济正向增长也是具有一定持续性和积极效应的。Kremer(2013)通过对84个国家面板数据分析,得到随着包容性金融发展的变化,它对促进经济增长的影响也不同,这种作用的边际效应正在下降。Levine(2008)研究认为,普惠金融发展让经济向前迈步,迈步的大小由市场容量的变化多少代表。在目前的金融市场中,银行业作为一种中介组织有着重要的地位和作用,如果金融市场太过依赖于银行的流动性,则不能够促进经济的长远发展,也不能促进经济增长。银行作为一种金融中介组织,基于其风险管理原则,总是将资金倾斜给大型企业,这不利于中小微企业的发展和科技创新,同时,在中间人的资金投入量过多地汇集在中介也会诱使金融资源滋生出多余的管理服务费。

(二)国内普惠金融与经济增长关系研究

李涛、徐翔、孙硕(2016)分析发现,企业在经济快速发展中,中间融资比例较高的情况下,经济增长率可能有所下降,增加非中间融资比例可以大大降低成本,改善企业进行投资的环境,促进经济增长。张斯琛(2018)利用2007至2015年中国30个省份的数据,将中国的区域划分为东部、中部和西部地区,研究金融发展、能源消费与经济增长之间的关系,通过运用固定效应回归模型,得到不同地区对经济增长的影响和效果存在差异。刘亦文、丁李平、李毅、胡宗义(2018)对2005至2015年各省市的数据采用了面板门槛模型。研究发现,包容性金融发展的经济增长效应存在一个临界值,并对两者之间的非线性关系进行了实证分析。汪晓文(2019)利用面板数据分析了普惠金融在城镇居民中的减贫效果及门槛特点。他认为在扶贫过程中,当经济发展跨过一定的门槛时,普惠金融的减贫效果将显著提高。从以上研究可以看出,普惠金融与经济发展息息相关、相互影响、相互关联,但是具体是怎么影响到的、通过什么方式和渠道影响的以及影响的轻重都是我们应该探讨和研究的。

三、普惠金融与经济增长的理论机制

(一)丰富金融产品

传统的金融机构考虑到自身的收入最大化目标,所以它们会对经营能力强、规模大的企业进行投资,对中小企业有偏见,导致这些中小企业很难融资,发展不起来。此时,普惠金融为中小企业提供融资的渠道,也就是越来越多原本不被看好的百姓和企业能够进入金融市场中去参与这场游戏,金融市场因此变得更加生动活泼,生机盎然。更多的金融产品出现在金融市场时,投资者的风险被这些金融产品大部分分散,交易时少花冤枉钱了,进腰包里的钱就变多了。从市场层面说,更多的金融产品让金融市场热闹活泼起来,政府相关的政策、监管部门的监管,就能让社会经济健康稳定地发展。

(二)推动科技创新

中小型企业需要资金在一个生产周期内变现或者耗用来支撑它的创新和壮大,这些企业在日常筹划和管理中要交多余的费用作为贷款的担保以此借款。另外,创新有风险,传统的金融机构就想挣钱,不愿意向外贷款。普惠金融普及率高时,这些企业能得到比原来更多的钱,企业就有能力有基础去搞创新,推动了科技创新,这些又会转化为社会生产力。生产力与经济增长一同进步,一同向前。

(三)促进社会公平

普惠金融把更多的注意力放在那些生活困难、能力不足或被边缘化、受到社会排斥的分散的人们身上,希望社会中不同身份不同阶层受到的服务及待遇是一样的,这体现了一定的社会公平性,提高了衡量一个企业资本配置合理性的相对指标。普惠金融由规模增大带来经济活动中的效果和利益提高的作用,这影响了经济增长的快慢。经济繁荣时,就业岗位和对劳动力的需求变多,就业率增加时,人们能赚到更多的钱,改善他们的生活水平,人民的物质生活水平和文化素质也能够得到总体性的改善,这就是减少贫困人口的间接反映。经济发展与普惠金融在生存公平、产权公平和发展公平方面带来的影响有关,这两方面可以组合成一个良性循环。总的来说,从普惠金融的理论和实践层面上看,普惠金融会对经济增长造成影响,但我们需要进一步对这种影响机制做出量化研究,以确定普惠金融对经济增长的影响效果。

四、青海省经济发展现状

全年累计完成国内生产总值3 005.92亿元,按照当年国际法定可比商品价格标准进行统一计算,比上一年增长1.5%。分三个产业发展形势对比来看,第一产业累计新增规模经济收入总额334.30亿元,增长4.5%;第二产业累计新增规模经济收入总额1 143.55亿元,增长2.7%;第三产业累计新增规模经济收入总额1 528.07亿元,增长0.1%。第一产业规模增加值在规模权重中的占比在我国2020年全省国内生产总值的权重比例为11.1%,第二产业规模增加值在规模权重中的占比在我国2020年全省国内生产总值的权重比例为38.1%,第三产业规模增加值在规模权重中的占比在我国2020年全省国内生产总值的权重比例为50.8%。可见,青海省经济持续发展且产业结构不断优化。

五、青海省普惠金融发展现状

(一)金融服务的使用现状

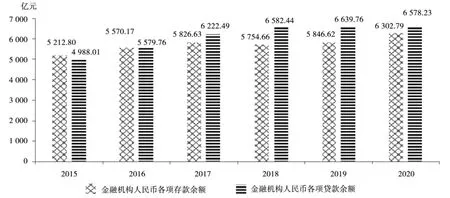

2020年末,金融机构累计人民币活期存款余额6 302.79亿元,比上一年同期增长7.8%。其中,居民存款余额2 729.93亿元,增长10.5%。非金融企业存款余额1 369.05亿元,下降3.4%。金融机构人民币贷款余额6 578.23亿元,同比上年减少0.9%。

(二)政府支持普惠金融发展的现状

在2020年中,1 531户成功得到政府的资金扶贫帮助。移动支付方面,全省六州一市3 000余辆公交车可以使用银联移动支付乘车,年支付交易达到3 783.4万笔,新增惠农服务点1 129个,累计支付业务量规模高达57亿元。青海省财政厅累计拨付用于普惠金融发展专项经费8 831万元,其中用于创业性信用担保贷款贴息和奖补资金3 157万元、农村金融机构的定向支持经济发展补助资金641.23万元、基础金融服务空白地区银行业补贴资金32.62万元、财政支持深化民营中小企业金融服务综合改革,试点城市奖励资金5 000万元。推进2.91亿元继续扩大中小创业项目担保资金贷款业务规模,扶持中小企业支持个体注册工商户1 829人,支持20家中小企业。为全省三家农村银行和一家金融服务差的金融机构提供4.05亿元贷款的成本补贴。扶持全省行政村(牧委会)首个惠农金融服务点294个(次),扶持乡镇首个固定银行业金融机构1家(次)。综上所述,足以看出青海省财政厅始终把发展普惠金融工作视为其服务于经济社会进步的财政金融政策和政府支持的重点。

六、存在问题

(一)产业发展缺少支持,有效融资需求不足

青海省考虑当地的实际情况,要充分让地域、文化、种植养殖、现代化农业等别具本省特点的产业发挥作用,推动经济向前发展,帮助贫困户过上填饱肚子的基本生活。然而,上述社会分工和生产力不断发展的产物所具有的范围小,大量存在不完善的上下游关系和相互价值的交换,附加在产品原有价值上的新价值没有预期高,所以对经济的带动维持作用不明显。

图3 2015-2020年全省金融机构人民币各项存款余额及贷款余额

(二)扶贫贷款存在风险隐患

一些以扶贫为其工作目的、接受过扶贫领域工作技能培训、具备一定专业能力并集中某一个阶段,向专职从事扶贫工作的志愿者发放的国家支持贫困户发展的一种贷款,部分贷款到期可能还不上,就会产生违约风险。

(三)普惠金融业务发展成本高

购买和配置办公需要的设备,以打造“双基”金融服务平台。创建和管理惠农金融服务点也要支付大量的劳动成本、购买设备的资金和维修费等。此外,青海省大部分的行政村相隔较远,所处偏僻,需要的基本金融服务成本比其他省份高。

(四)信息不对称,中小企业得不到资金帮助

商业银行通过大数据系统知道他们对资金把握的能力,并根据这一结果给个人或者企业提供符合他们的借款上限。但是,从现实情况看,一些管理经营和资金流动性良好的企业法人没有处理好账户问题,所以得不到商业银行的帮助。

七、建议

(一)深入发展青海省数字普惠金融

数字普惠金融促进了信息的共享,能够实现预期的少花冤枉钱和降低享受到金融服务的最低要求的目的,让更多的人了解它认识它,更多的地方拥有它,随时随地人们就可以进行交易。与传统金融机构相比,有更大的概率迎来物质的、精神的产品和服务的生产、各个地方都流通的经济活动,所以有理由去深化青海省数字普惠金融的发展。

(二)完善青海省数字普惠金融发展环境

加强征信系统建设,尤其要把注意力放在那些生活困难、能力不足或被边缘化、受到社会排斥的分散的人们身上。让各类金融机构一起积极地举办征信研究活动,把青海信息交流上下四周的界限变大;着力打造游牧式信息采集与传输方式,提高信息公开意识,加强信用信息公开和业务培训。

(三)发挥多因素与数字普惠金融的联合作用

通过青海省的双边综合金融战略,促进经济弱势群体的发展。产业结构要脚踏实地地进步,对第二第三产业的发展也要求稳,加强科技的创新;提高实现生产成果分配的全部经济过程、经济方式、经济手段的总和,提高安全水平,有限增加收入;提高教育水平,促进高等教育的输出,完美地使用各种各样的数字技术。上述战略将综合数字金融技术,以促进区域经济发展。