过街楼与连廊在医院建筑中的设计运用

2022-03-18程洁吴文治洪建萍

程洁 吴文治 洪建萍

关键词:过街楼 连廊 医院建筑 空间组合 中山医院

中图分类号:TU246.1 文献标识码:A

文章编号:1003-0069(2022)01-0034-04

引言

过街楼与连廊分别为建筑物和构筑物,都是连接两个相对独立空间的常用设计方式。过街楼与连廊有着悠久的历史,是传统空间营建智慧的结晶。在中国传统建筑中就有复道、回廊、连廊、廊桥等丰富的应用形式,过街楼即从古代的城门楼、牌楼演变而来。现代过街楼与连廊赋予了建筑更丰富的结构和外观,应用于各种类型的建筑之中,如医院建筑、学校建筑、居住建筑等。医院建筑作为最复杂的民用建筑,使用者包含各类人群,具有多领域、多学科交叉协作的特点,多样的功能造就了复杂的空间结构。当今人们对医疗保健的需求不断提高,大型综合医院急需改造和扩建。医院建筑整体规模的扩大,使建筑之间的连接通道更为重要,过街楼与连廊也更多地被应用在了医院建筑改造中。

一、过街楼与连廊的空间特征及原理

过街楼与连廊都能够连接两个建筑空间,两者在功能上有一定的重合,但本质上存在明显不同。厘清过街楼与连廊的空间特征及原理的差异,有利于更合理地安排和联系建筑空间各个功能区域。

(一)概念与特征

“过街楼”在《现代汉语词典中》被解释为“跨在街道或胡同上的楼,底下可以通行”,而根据《建筑工程建筑面积计算规范》可解释为“跨越道路上空并与两边建筑向连接的建筑物”。从字面上理解,过街楼是“过街”和“楼”两个要素的结合体,是一种特殊的建筑类型。其主要特征是:跨越道路或街道、胡同而建;上部为建筑物,可以作为生产或生活使用,内部空间承担具体功能;下部为交通空间,可以满足人流或车流的穿行和停留。过街楼的历史悠久,在古代中外建筑中都有广泛的应用场景,现代高层建筑和大型建筑综合体也使用过街楼作为空间连接和拓展的方式。

连廊通常是指连接建筑物和建筑物之间的构筑物。连廊的种类多样,按照所处的位置可以分为空中连廊、地面连廊和地下连廊;按照所用材料可以分为木质连廊、钢筋混凝土连廊和钢结构连廊。连廊上方有屋顶,可以提供遮蔽风雨、阳光及短暂停留的作用。作为一种构筑物,连廊内部空间不具备生产和生活功能,其主要功能是连接两个空间,方便人流通行和物流运输,在规划和设计上注重功能性、系统性和安全性。

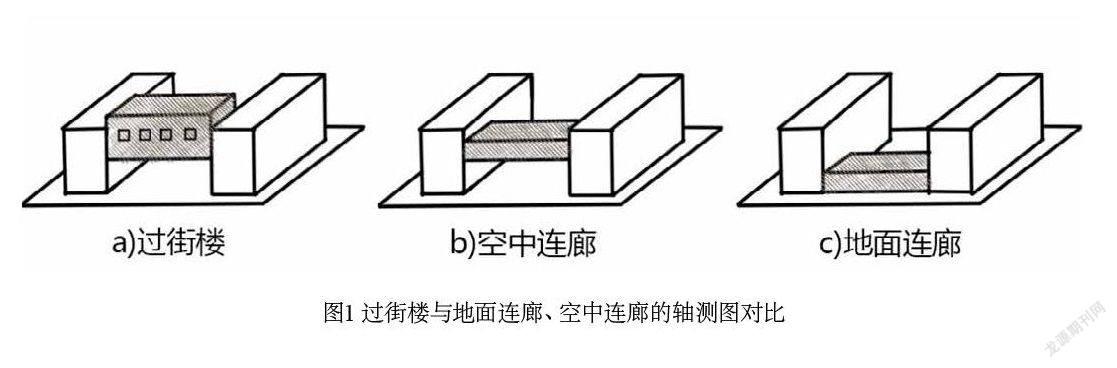

过街楼与连廊的不同点在于:其一,过街楼的二层空间可以作为生产和生活使用,空间结构上更具复杂性,内部空间可以被分割成房间、过道,形成独立的功能单位。而连廊只有作为过道的功能,其依附于两侧建筑物,作为主建筑的附属。其次,过街楼的特点在于跨越道路或街道而建,不影响下层通行,强调建立一个三维立体的交通组织。连廊只注重其相邻建筑之间的交通连接,对外部空间和所处位置没有界定,下方可以贴地也可以悬空,其强调的是二维的连接性,如图1。

(二)方式与方法

过街楼和连廊由于空间特征的差异,有着不同的构建方式。连廊强调二维的连接性,其设计目的是缩短两个空间的通行距离。因此连廊以“桥接”为构建方式,以“加法”为设计思维,在原建筑之外增设“桥梁”。以这种方式构建的连廊与周围建筑有割裂感,但是又能使建筑组团形成一个整体。连廊依附于周围建筑,但又与周围建筑保持相对独立,在内部空间、建筑外观、建筑结构上与主体建筑的关联性较小。

过街楼的构建方式从低到高有三个递进的层次,从简单的建筑类型应用到综合的设计思维应用。第一个层次,是将过街楼作为过渡空间“桥接”到相邻建筑。第二个层次,是将过街楼视为有机的空间模块嵌入建筑中。第三个层次,是对建筑的变形与衍生,通过叠加、旋转、扭曲、切割、加减法等现代设计的处理手法,以几个建筑的互动关系生发出过街楼空间。[3] 过街楼的构建方式决定了过街楼在内部空间、建筑外观、建筑结构上必须与周围建筑是统一的、连续的、整体性的。

(三)重组与整合

过街楼与连廊在建筑組团之间起到了重组和整合的作用,具体为空间结构、功能结构、人流车流动线的重组和整合。

首先,过街楼与连廊起到连接空间、整合空间的作用,优化了建筑内部空间结构。在普通的建筑中空间序列是固定的,而过街楼和连廊可以横跨两个本没有联系的空间,做到直线连接。有效缩短两个空间之间的步进,打破原有的空间序列,重组空间,催生出更实用的空间组合方式。过街楼还具有边界作用,可以限定空间范围,整合空间界面。

建筑内部功能的重构源于空间序列的重组,过街楼与连廊为建筑创造新的空间序列,使建筑的空间结构适应于新的功能结构。具体到医院建筑中,不同功能的空间按照病人挂号、就诊、住院行为的逻辑关系进行排布,通过过街楼与连廊优化功能空间的位置关系和关联性,最终整合为一条完善的医疗功能。

过街楼与连廊创造的动线跨越建筑之间,形成复杂的立体交通系统,在不同的楼层为建筑建立横向交通连接。过街楼和连廊对流线的整合作用源于其通道性和标志性,无形之中对人流流线进行了约束,避免了交通过于混乱的问题。

二、医院建筑的空间特征与整合设计

近年来上海大型综合医院不断扩张和更新,新老建筑交替相邻,院区结构愈渐复杂。医院建筑不合理、不完全的改造和患者方便就医的需求产生了冲突。过街楼与连廊作为优化医院建筑的设计构件被广泛应用于医院改造方案中,其功能在于提升建筑组团的关联性、优化建筑功能的系统性、保持建筑形态的整体性。

(一)提升建筑组团的关联性

随着大众健康意识的提升,人们对医疗资源的需求不断增长,大型综合医院的接诊人次呈逐年增长的态势。在此情况下,医院建筑需要扩张建筑面积、优化建设以承载不断增加的需求。医院扩张过程中的建筑跨越不同年代设计,建筑之间没有连接通道,只能依赖地面交通。这会导致病人及病床的转移受到阻碍,甚至威胁病患生命安全。因此,在建筑之间建立顺畅的连接通道是非常有必要的。

增建连廊是现今医院建筑改造常用的方式,连廊可以在两栋建筑之间建立顺畅的连接,便于病患的转移,遮阴遮阳,维护通行人员的安全。甚至不少医院连廊安裝了中央空调系统,舒适性也有了提高。而过街楼是一种更为高效灵活的交通组织,在连接建筑、建立人行通道的同时可以保证下层交通不受阻碍。过街楼和连廊使得建筑组团成为一个交流密切的整体,两者的建设都是从连接性为原点思考,遵循了整合设计的思维。建筑与建筑之间的连接使得医院更微观的功能空间成为单元模块。医院设计要考虑的不仅仅是建筑之间的关系,更是跨建筑的功能空间之间的关系。

(二)优化建筑功能的系统性

医院建筑的设计和建设遵循重功能、重实用的原则。现代大型综合医院不仅是诊疗和康复的场所,更是集医疗、办公、教育、生活服务等功能的综合体,需要承载病患、医护人员、后勤人员在生活、学习和工作中的各种需求。医院功能的多样性使得医院建筑需要更合理的布局。

要根据功能来安排医院各部门的位置,比如急诊大厅应该被安排在靠近医院入口的位置,并配有急救通道,方便急救病人和救护车的进出;病房应该安排在远离人群的地方,为病患创造安静舒适、适合休养的环境。医院各个部门之间的位置关系按照部门间的相关性来设置,比如医技部门需要为诊疗提供技术支持,是与诊断、医疗实践部门关系密切的部门,应该与门诊、急诊、病房和手术室都保持密切的联系和畅通的交通,所以医技部门适合位于医院建筑中枢位置。在现代大型综合医院中,诊疗部门多而分散,有的诊疗部门拥有自己的独立医技,出现了以单个学科医疗中心为单位的空间布局方式。

连廊和过街楼在优化和完善建筑功能的系统性方面的作用建立在更微观层面的空间功能布局中,以功能空间为单位进行串联和布局。其应用体现在以下两方面:首先,连廊和过街楼连接下的医院各个部门得以采用更合理的功能空间布局方式,以优化建筑功能的系统性。其次,过街楼和连廊也能创造额外的过渡空间,便于置入附属性的功能,以完善建筑功能的系统性。比如将过街楼上层作为休息室、候诊室,将连廊空间作为医院文化宣传廊、康复景观廊道。

(三)保持建筑形态的整体性

建筑形态是建筑物外在形象,是由建筑的轮廓所围合成的呈现形式和内在发展方式的综合。同期设计建造的建筑一般遵循同样的外观设计概念和元素,可以有效地统一建筑风格,保持建筑形态的整体性。在上海这座城市,医疗设施发展起步早,医院保留了许多融合东西方风格的历史建筑。但医院扩张时不注重新老建筑统一规划,使新建筑与老建筑在风格和形态上存在很大差异。

过街楼和连廊的建设可以为建筑组团创造新的形态,形成新的点、线、面关系。连廊在建筑物之间建立线状的形态,增加建筑组团之间形态上的关联性。而通过叠加、旋转、扭曲、切割形成的过街楼丰富了建筑体块,同时能够统一建筑立面,形成和谐有序的立面形态。过街楼和连廊可以在各建筑之间建立形态和装饰风格上的过渡,是建筑物之间的融合剂。赋予过街楼和连廊统一的视觉要素,如形状、尺寸、色彩、质感、位置、方位、视觉惯性,不同年代和不同风格的建筑可以利用过街楼和连廊在装饰风格和形态上完成一体化改造,避免建筑外观上的不和谐因素,以保持建筑形态的整体性。

三、中山医院过街楼与连廊设计运用

现代城市大型综合医院越来越注重空间功能的重构和整体化设计,过街楼和连廊的改造建设成为了医院现代化、整体化设计的标志。上海复旦大学附属中山医院也由过街楼和连廊等建筑单元组成了一整套空间结构合理、功能完善、外形美观的横向交通系统。下文将以复旦大学附属中山医院为研究对象,分析过街楼和连廊的设计运用情况,并提出存在的问题。

(一)中山医院建筑布局现状

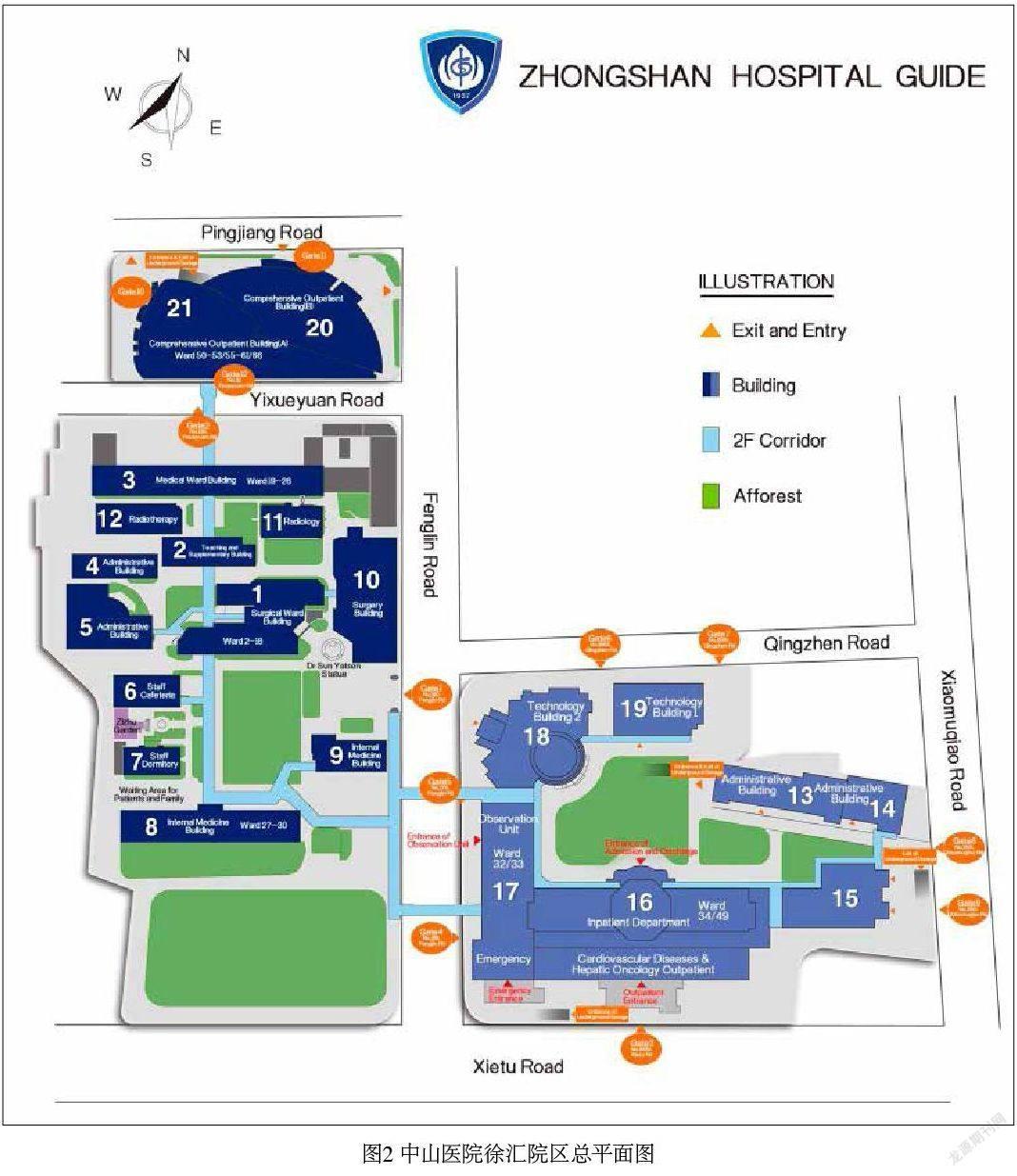

复旦大学附属中山医院(下称中山医院)始建于1937年,是中国人创建和管理的最早的大型综合医院之一,现为复旦大学附属综合性教学医院,也是上海第一批三级甲等综合医院。中山医院位于上海市徐汇区枫林路180号,占地面积95892.1平方米,总建筑面积338732平方米,核定床位2005张。目前中山医院在徐汇区本部拥有两个院区,分立枫林路东西两侧,如图2。本文以中山医院位于徐汇区的这两个院区为研究对象。

中山医院东部院区有13-19号楼,建筑包含办公楼、科技楼、心血管病与肿瘤门诊、生殖医学中心、住院部、急诊部、周转部、住院病区等。东部院区整体仿古典建筑风格,心血管病医学楼入口大门楼和裙房屋顶延续了清朝古建筑风格,门楼装饰有黄色琉璃瓦盝顶、天花藻井、屋檐梁枋彩绘、雕花石制围栏,建筑外立面以上海市花白玉兰为窗框装饰图案。东部院区中心花园承载了休憩的功能,为病人创造了疗愈景观。

西部院区被医学院路分割为两个区域。医学院路以北是20、21号楼,为门诊医疗综合楼,建筑整体使用了蚌壳形、半圆形、圆柱形、拱形,设计风格与院区内其他建筑截然不同。医学院路以南是中山医院的老院区,由11栋建筑组成,其中有建造年代较久远的3号楼内科病房大楼和2号楼“中正楼”。这两栋建筑为中轴对称的中式建筑风格,上有金色歇山屋顶。其他建筑位于院区南部,包含医技、诊疗、内外科病房、手术、职工生活服务及办公用楼,另有辅助建筑若干,如表1。

(二)过街楼与连廊的设计运用

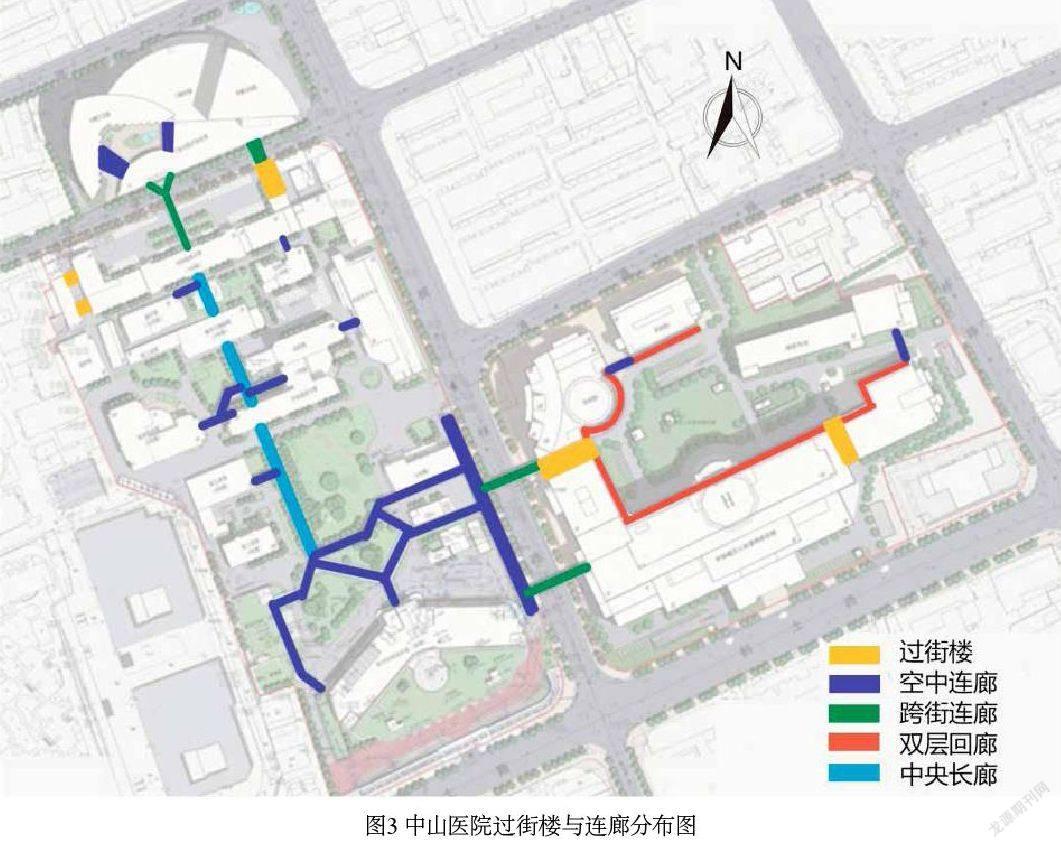

1.步行交通系统整体布局:中山医院的过街楼与连廊连接各个建筑物及各院区,建立了一套跨街区的立体步行交通系统,如图3。其步行交通路网主要分为三个体块:一是东部院区的过街楼及回廊交通系统;二是西部院区中轴对称、串联式的连廊交通系统;三是连接各院区二层的跨街连廊。这三个交通系统相互交接成为一体,共同担负院区内及跨院区的人员及物流输送需求。

(1)东部院区过街楼及回廊交通系统:东部院区的过街楼和回廊使得15至18号楼成为了一整个相互连接的建筑组团。两座沿街过街楼面向枫林路及斜土路,主要负责了中庭与外部道路的衔接,为合围式的建筑组团提供两条车行及人行通道,是“庭院——过街楼——道路”式的过街楼建筑。东部院区的双层回廊位于建筑组团内侧,围绕中庭花园一圈,下层供门诊病人使用,上层主要供医院工作人员使用。

(2)西部院区中轴对称、串联式的连廊交通系统:西部院区的连廊交通系统纵贯整个西院区的11栋建筑物,由南至北从9号楼边的人字形连廊起始,连接6、7号楼,贯穿1、2、3号楼。中部的连廊称为“中央长廊”,为上下两层的廊道,底层可以进入花园,二层联通各病房楼,道路平坦有空调,主要用于输送病人及病床。西院区连廊串联了新旧建筑物,为了保持与老建筑形态和风格一致,“中央长廊”贯穿于2、3号楼中轴线。西院区另有分散的连廊和过街楼单体,位于各建筑之间如树形结构的“小树枝”。串联式的“中央长廊”与其他小型连廊一同形成了树形的建筑组团结构关系,由此整个西院区成为一个整体。

(3)连接各院区二层的跨街连廊:全院的跨街连廊都位于建筑的二层,在枫林路和医学院路上各有两座,可以在不妨碍车行交通的前提下满足跨院区的人员转移需求。

2.外观形象与空间营造

(1)过街楼外观形象与空间营造:院区内有三座沿街过街楼,其中东院区的过街楼在枫林路和斜土路沿街,西院区的过街楼在医学院路沿街。三座过街楼都使用了减法的构造方式,在院区入口处一楼留出通道空间,构造出过街楼的结构(图4)。过街楼二层为医疗空间,内部空间结构和两侧建筑完全融为一体;底层为交通空間,主要供人行。建筑主体与过街连廊在过街楼节点垂直相接,形成“工字形”的建筑形态。过街楼与连廊的组合形成了两条“丁字形”人流动线。东院区过街楼在内侧又与回廊连接,又形成了上下两条“十字形”和“丁字形”人流动线。出入口节点要素、街道界面要素、通道要素在过街楼处集中。

中山医院三座沿街过街楼的外观都延续了整体建筑中西合璧的风格,建筑立面装饰风格和谐统一。过街楼底层门洞形态各有不同,有方形、半圆拱形和变形样式。门套上装饰有门额檐饰、门套线、拱顶石,两侧门柱上有装饰纹样、壁灯。

(2)连廊外观形象与空间营造:中山医院连廊的样式多种多样,主要为钢结构,上有顶棚,两侧包玻璃幕墙,形成全封闭的空间。连廊顶棚有的使用硬质板材天花,有的是软膜结构。硬质板材顶棚气闭性强,应用于大型连廊,比如“中央长廊”和各跨街连廊。软膜结构顶棚在各建筑中间的小型连廊中使用。而东院区的双层回廊则是开敞的,一层为拱廊空间,廊顶仿券顶结构;二层没有顶棚。

西院区“中央长廊”一层使用了仿中式古典的设计风格,与花园、老建筑融为一体,廊檐向外挑出,檐枋上绘花卉图案,颜色有丹、黄、青、绿四种(图5)。中山医院跨街连廊与两边建筑采用刚性连接,枫林路与医学院路东侧连廊没有独立的承重结构。医学院路西侧Y形跨街连廊跨度较大,在连廊中段有一组额外的支撑结构(图6)。

(三)过街楼和连廊对建筑功能、形态的合理完善

中山医院的过街楼和连廊系统在建筑形态、空间功能结构和人流动线几个方面对医院建筑进行了完善,涉及了中山医院的建筑和医疗流程的合理化、整体化更新设计。

1.建筑形态完善:东部院区过街楼发挥了边界作用,为整个院区的中庭增加了与外部沟通的过渡空间。整个建筑组团看似是一个整体,但在过街楼部位形成断点,让整个中庭增加了通透感,与外部隔而不绝。过街楼使建筑沿街立面形象统一,建筑外立面形态断而不断。环绕13至19号楼的回廊在中庭形成围合,使建筑对内立面也形成了连续统一的界面。西部院区的连廊是横穿中央花园而建的,穿行于建筑群之间,对花园空地的视线造成了阻挡,其二层外立面风格也与周围建筑有割裂感。连廊对建筑立面和景观环境造成了一定的破坏,可以说是功能完善而美观不足。

2.人流动线优化:过街楼和连廊对中山医院的人流动线完成了很有效的优化。其中西院区的“中央长廊”利用率最高,西院区各建筑间的人员和货物流动基本依赖于“中央长廊”。“中央长廊”连接最为繁忙的1、2、3号楼,建立地上和地面两条平行的交通流线,通行效率得到了很大的提升。中山医院在枫林路和医学院路上空都有两条跨街连廊平行而建,但是其利用率反而不高。由于18号楼为医院员工用楼,枫林路北侧跨街连廊属于员工专用通道,对患者封闭,鲜有人经过。而医学院路上的两条跨街连廊也只有一条作为人员通行使用,东侧的连廊连接门诊诊室和门诊输液室,失去了大部分的通行功能。可见连廊在规划和使用上存在差距。整体来看,连廊系统将人的主要步行流线锁定于医院二层,一层地面空间就可以归还给植被和疗愈性景观。

3.空间功能结构完善:中山医院的过街楼和连廊中置入了很多额外的功能空间,比如在手术室楼附近的连廊开辟了手术病人家属等候区,将门诊输液室外的连廊空间作为输液等候区。而“中央长廊”作为利用率最高的连廊,整个一层空间为医院的宣传长廊,放置了许多宣传板和宣传大屏。额外置入的功能会不可避免地对通行造成影响,但是由于“中央长廊”的人员和病床通行主要集中在二层,一楼的宣传功能对人员流通影响甚微。

结语

目前中山医院规划中的西南区建筑已经开始建设,建成后将增加一条新的连廊。多院区联合的医疗园区已经成为了主流,但是目前许多医院对建筑横向连接系统的改造还只停留在建筑组团关联性提升的初级层面上,缺乏规划、破坏建筑美观度的问题普遍存在于改造中。由于各个院区的建筑分期建造(甚至由不同部门负责设计),导致连廊和过街楼设计落后、被动、缺乏规划,暴露出种种实际使用问题。比如,庞大的院区道路错综复杂,两个位置之间可以有多条线路到达,如何在院区中建立可靠的导视系统?再如,疫情背景下的医院导流工作是否会改变原有的交通流线?过街楼与连廊如何在防疫需求之下得到更高效合理的利用?中山医院为医院过街楼与连廊的设计改造提供了值得借鉴的例子,而医院建筑整合设计还有更多值得探索的问题。

3712501908294