自我控制资源损耗下生活垃圾分类的道德推脱机制

2022-03-17王财玉

王财玉

(绍兴文理学院 心理学系,浙江 绍兴 312000)

伴随着我国城镇化进程的加剧、城市人口的急剧增加和居民消费能力的不断提升,我国城市生活垃圾总量在持续增加,特别是外卖的兴起使一次性餐具、塑料袋等成为新的垃圾增长点。近年来,我国开始重视垃圾分类工作。个体生活在一定的社会情境中,不仅扮演着多重社会角色,同时也承受着各种压力。只有将个体放在更广阔的生存背景中加以考察,才能揭示个体生活垃圾分类的复杂心理。当前,我国社会正处于经济社会转型期,一方面是日益恶化的环境,另一方面则是疲惫的个体,将二者结合起来,将更有利于了解社会转型期我国居民生活垃圾分类背后的制约因素。

一、生活垃圾分类及其影响因素

(一)生活垃圾分类

生活垃圾分类是指居民将日常消费生活中所产生的固体废弃物分离出来,不乱丢弃。对个体来说,分类过程需要投入大量注意力资源[1],然而,环境保护的受益者不是个体而是整个社会,不是当前而是更长远的未来。因此,生活垃圾分类属于道德范畴。

(二)影响因素

生活垃圾分类作为一种复杂的社会行为,既可能是源于个体的自主选择,也可能是社会环境驱动下的被动选择。因此,宏观层面和微观层面的因素都会影响垃圾分类实施的效果。西方发达国家生活垃圾分类启动较早,相关研究也比较成熟,影响因素简要概述如下:

1.个体因素

在人口统计学特征上,研究者揭示了性别、年龄等因素对生活垃圾分类意愿的影响[2]。内部心理在垃圾分类中的作用更受重视[3],比如,研究发现,分类回收知识对行为的作用重要而显著[4],合理运用信息提示(stickers)能有效提升生活垃圾分类[5]。其他研究还发现,价值观[6]、道德[7]等因素在其中具有重要的作用。

2.社会因素

社会因素是居民行动的重要参考标准,可以为居民的分类行为提供诸多可供学习经验[8]。一般而言,现实生活中,居民所感受到的参与群体对分类的积极期许越大,居民就越有可能参与垃圾分类[9],因此,社会规范对居民生活垃圾分类具有重要影响[10]。然而,Jkowski、Zagórska和Hanley(2019)则研究发现[11],居民是否以及如何对社会规范信息做出反应,很大程度上取决于他们目前的参与程度,其中很多人的反应是消极的。

3.政策因素

政策主要包括教育政策和奖惩政策两个方面。研究表明,必要的经济手段可以提升居民的分类水平[12]。但就实施效果来看,政府对于垃圾分类的宣传教育能有效提升个体对垃圾分类知识的关注[13],进而影响行为的发生[14]。相较于奖惩政策,教育政策虽然不能立竿见影,但从长远来看,它可以转化为垃圾分类的内部动机。

(三)研究简评

在我国,城市生活垃圾分类的启动相对较晚,相关研究主要是在以上影响因素下展开的,比较关注西方发达国家生活垃圾分类模式对我国实践的启示。但从现实情况来看,我国城市居民生活垃圾分类参与度依然较低,出现了态度与行为的分离,更远未形成分类的习惯[15]。

为更有效推进我国城市居民生活垃圾分类,理解行为发生的内在机制需要植根于我国情境。在经济社会转型阶段,住房、食物以及各种复杂人际关系等现实问题会消耗大量自我控制资源,导致个体身心疲劳;而保护环境往往并不是个人当前的优先选项,而是在个人基本需求满足后才予以考虑的对象。

基于此,我们认为,在社会转型期,更应该揭示自我控制资源损耗对生活垃圾分类的影响,这将有利于在硬性政策管制之下进行有效的心理干预。

二、自我控制资源损耗来源及对道德推脱的影响

自我控制资源损耗和个体生存环境紧密相关,如工作压力、生活压力以及人际压力等。个体面对各种压力需要自我调节,而这会导致自我控制资源损耗。所以,现实生活中的各种压力源是自我控制资源损耗的来源。

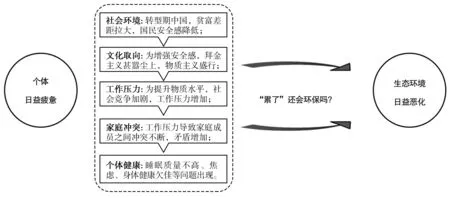

我国已进入经济社会转型期,人与人之间的贫富差异增大,不安全感增强[16]。为了消除不安全感,人们越来越倾向于通过物质的不断满足来缓解压力[17]。为了提升物质水平,社会竞争加剧,个体所体验到的工作压力也会加大[18]。此外,工作压力还会渗透到家庭中,将加剧家庭与工作冲突[19]。在以上压力层层渗透之下,最终会导致个体产生诸如情绪衰竭、失眠等健康问题。一方面是不断恶化的生态环境,另一方面则是日益疲惫的个体。那么,自我控制资源损耗后,个体是否还会实施生活垃圾分类,即“‘累了’还会环保吗?”。具体如图1所示。

图1 自我控制资源损耗下的生活垃圾分类困境

自我控制的能量模型(strength model of self-control)认为,个体的自我控制资源是有限的,前期的控制任务会影响后续任务的表现。Baumeister、Bratslavsky、Muraven和Tice(1998)将这一现象称为“自我控制资源损耗”(ego depletion )[20]。在现代节奏快、竞争激烈的环境中,个体更容易身心俱疲,自我控制资源也会长期处于缺失状态。

自我控制资源损耗会增强道德推脱进而降低个体的道德取向。道德推脱(Moral Disengagement)是个体具有的一种让自身行为摆脱道德规范的认知倾向,能够使个体的消极行为被解释为正当的心理过程[21]。当自我控制资源被大量损耗时,个体将难以控制其思想和行为,以符合社会规范的要求。亲社会行为通常是一种受主观意识控制的行为,自我控制资源损耗后意味着个体自我控制力降低,将无法抵制自私的冲动,更难有效实施利他行为[22],甚至为了实现个人目标而采用不当手段,比如,Mitchell等(2017)研究发现[23],在绩效压力下,员工会将欺骗行为合理化。

生活垃圾分类属于道德范畴。自我控制资源损耗对一般性道德行为的破坏作用,在生活垃圾分类领域也必然存在。

三、自我控制资源损耗下道德推脱对生活垃圾分类的影响

压力会导致自我控制资源损耗,进而降低个体的亲环境取向。以经济压力为例,低社会经济地位偏低者自我控制资源损耗较高,生活的控制感较弱,对于自我能影响结果的感知程度也较低[24],这也将影响他们的亲环境行为。研究发现,低收入者环境污染感知等级相对较低[25],他们并不倾向于认为环境恶化在加剧,从而阻碍了采取亲环境行为[26]。此外,Lee、Kang和Shin(2017)通过对13个国家的大数据进一步分析发现,在GDP较低的国家,低收入者亲环境行为一般更差[27]。这些研究结果说明,自我控制资源损耗在亲环境行为中有着消极作用。

自我控制资源损耗可能是阻碍环保行为执行的“关键心理障碍”,因为它会严重破坏个体的计划执行[28]。自我控制资源损耗后,个体的心理边界将从道德关注收缩为个体利益的提升,这会降低道德要求,继而产生一系列的适应活动或危害,比如回避、漠视环境问题等。从心理学视角来看,人们对环境问题的回避或漠视是一种对所面临问题的无能为力感,它是一种“自我保护机制”,即通过歪曲内部或外部现实以减少心理不适[29]。比如,个体会对企业社会责任进行虚伪归因,从而为自己的不响应提供理由[30]。

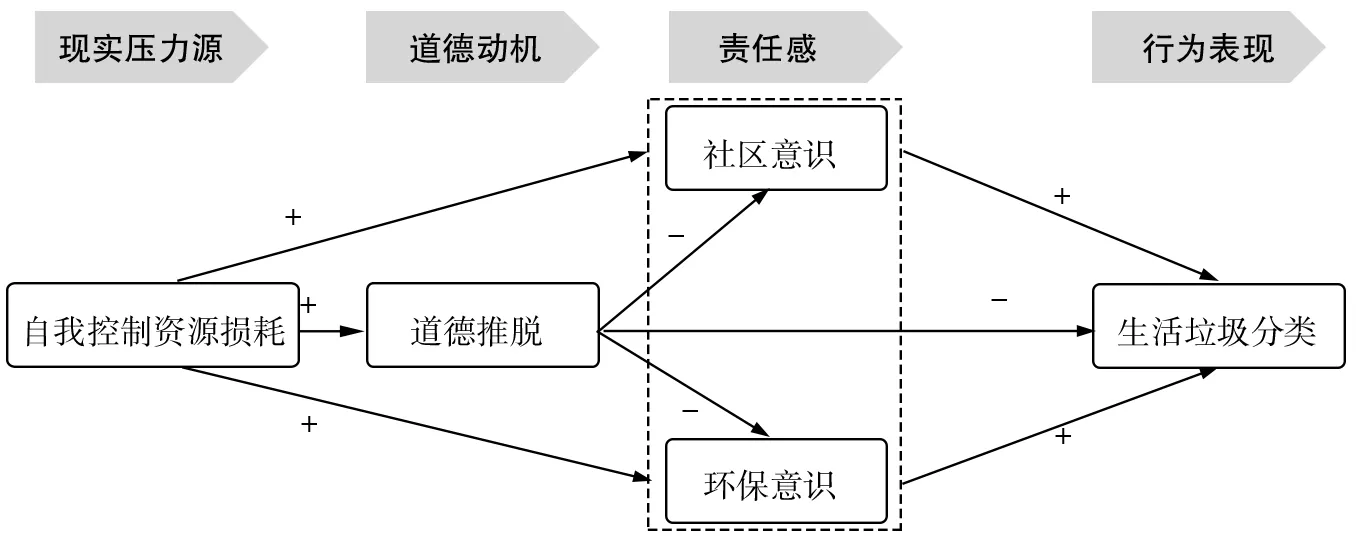

面对恶化的生态环境,在自我控制资源损耗后,疲惫的个体会“自顾不暇”,对于自我能影响环境的感知程度会较低,会感到更多的无能为力,出于自我保护的目的,个体会进行道德推脱,导致责任感降低,从而阻碍生活垃圾分类。有关生活垃圾分类的责任感,社区意识和环保意识比较重要,前者是针对个人生存环境,后者则是指更广大的自然环境:环保意识具有动力作用,环保意识高的个体更关注环境保护问题,也将驱动个体采取行为以保护环境[31];社区意识则体现了社区居民对生活社区的关注和归属感。Pei(2018)研究发现,居民邻里关系和社区依恋对居民垃圾分类意愿有正向直接影响,社区依恋作为中介对垃圾分类意愿也有正向间接影响[32]。

基于以上分析,我们认为,自我控制资源损耗将增强道德推脱,降低个体的责任感(社区意识和环保意识),进而阻碍生活垃圾分类,围绕这一思路,我们构建了一个基于道德推脱的心理模型。具体如图2所示。

图2 自我控制资源损耗下生活垃圾分类的道德推脱过程

四、基于自我控制资源提升的生态疗法在生活垃圾分类中应用

自我控制资源提升的策略很多,诸如体育锻炼[33]、正念[34]以及自我肯定[35]。然而,这些方式目的是通过提升自我控制资源进而增强自我健康水平,如控制饮食、减肥等,与环境保护并无关系。因此,本文主要关注能提升环境保护的自我控制资源提升策略,即基于自然的生态疗法。

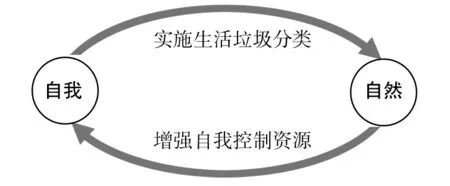

基于人与自然关系的生态疗法(Eco-therapy)主要涵盖园艺疗法[36],比如,种植花草等活动,在田野里散步、安静地坐在草地上等,也包括到户外探险体验。多接触自然,可以改善身心健康,增强自我控制资源,进而促进环境保护行为,最终实现自我与环境的和谐统一。那么,生态疗法是如何提升个体生活垃圾分类的呢?我们认为,主要包括三个过程,如图3所示。

图3 基于人与自然和谐的生态疗法:个人健康与环境健康的统一示意图

首先,自然接触可以补充自我控制资源。自然有益身心健康,与自然互动能让个体获得更多人生意义感[37],更多的主观活力[38],也会让个体变得更阳光快乐[39];此外,它还能降低消极情绪体验,有效缓解焦虑[40]。因此,自然环境可以有效地增强自我控制资源,进而增强自我控制:能增强认知控制,比如,研究发现,自然接触可以提高注意控制[41],增强执行功能[42];还能增强情绪控制,比如,工作环境中的自然元素能有效降低男性职工的愤怒[43]。

其次,自我控制资源的提升可以增强道德认同。道德认同是道德规范的内化,能对个体行为产生稳定而持续的影响[44]。自我控制作为一种有意识的自我调节,是道德认同的一个重要前提,换句话说,一个人的自我控制能力越强,他就越有可能按道德行事。与自然互动能够缓解身心压力,有益于身心健康,这将增强自我控制资源,抑制冲动性[45],提升自我控制力[46],从而更好地管控自己的情绪,更好地按照社会规范来实施行为。因此,自然环境能增强个体的道德认同[47]。

最后,道德认同促进生活垃圾分类。对环境问题的关心源于个体基本的道德价值取向,高道德认同者具有更广阔的边界,能超越自我,不仅对他人友善,而且对环境更友好[48]。所以,对环境的关心是基于个体对道德的认同[49]。与自然互动可以补充自我控制资源,增强自我控制,提升道德认同,进而增加亲社会倾向。生活垃圾分类具有一定的道德属性,属于亲社会行为的一种表现形式,因此,道德认同也将增强个体的生活垃圾分类。

基于以上分析,我们认为,生态疗法在于重视自然元素在个体身心健康中的作用,与自然的积极互动能有效补充自我控制资源,提升道德认同,从而促进生活垃圾分类,它是个人健康与环境健康的统一的干预策略。

五、结语

立足于当前社会现实,本文围绕自我控制资源损耗对生活垃圾分类的影响,在揭示影响机制的基础上,进一步探索基于自我控制资源提升的生态疗法在生活垃圾分类中的应用,从而实现个人健康与环境健康的统一。研究意义简要概括如下:

第一,有利于揭示制约个体生活垃圾分类的现实原因。个体是生活在一定的社会情境中的。我国进入经济社会转型期,生活工作压力日益增大,人们所体验到的疲惫感越来越强,导致自我控制资源严重缺失。面对环境保护,疲惫的个体在生活垃圾分类实施过程中会遇到一定的心理障碍。

第二,有利于从心理学视角揭示自我控制资源损耗对居民生活垃圾分类影响的道德推脱机制。在自我控制资源损耗状态之下,个体的心理边界将从责任、利他、环保等社会利益的关注收缩为个人价值的提升,表现为道德推脱。道德推脱实际上是一种自我保护机制,尤其当个体自我控制资源损耗情境下,它将会降低自我的道德要求、减少自我的社会责任。

第三,有利于开发出基于心理学的干预方案。当前的干预方案主要是从两个方面入手,即奖惩政策和教育政策。前者着眼于外部强制性手段,后者致力于内部环保意识的提升。本文则认为从环保意识出发到奖惩政策所设立的目标,这个过程还需要增强个体的执行力。对此,我们借鉴生态疗法,积极探索了基于自我控制资源提升的干预方案,以求达到更好的干预效果,进而为社区管理提供可行性实践参考。