文旅融合视角下非物质文化遗产保护模式研究

——以安徽省非遗文旅案例为例

2022-03-17郭延龙耿新蕾

郭延龙,耿新蕾

(安徽大学,安徽 合肥 230039)

非物质文化遗产(以下简称“非遗”)是指“各族人民世代相传并视为其文化遗产组成部分的各种传统文化表现形式,以及与传统文化表现形式相关的实物和场所”[1]。2011年6月1日,《中华人民共和国非物质文化遗产法》的颁布实施,为“非遗”保护政策提供了有效实施的法律保障,从此,非遗保护进入了有法可依的新阶段。2021年6月,文化与旅游部发布的《“十四五”文化产业发展规划》提出:“要坚定文化自信,坚持守正创新,坚持以社会主义核心价值观为引领,围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务。”一系列文化政策和非遗保护法的颁布,以及相关发展规划和发展方案的制定,完善了协调机制,推动了文化产业与旅游产业的有效融合[2-3]。对于非遗文化与旅游产业的相关研究,国外学者偏向非遗旅游资源开发[4],以及对经济社会的影响[5]。国内学者则以非遗特征与价值等基础性研究以及旅游开发利用、保护与传承等经营性研究为主[6]。各类文化旅游资源的深度挖掘,旅游模式的不断丰富,当地经济的快速发展,为非遗传承提供新指引、新方向。

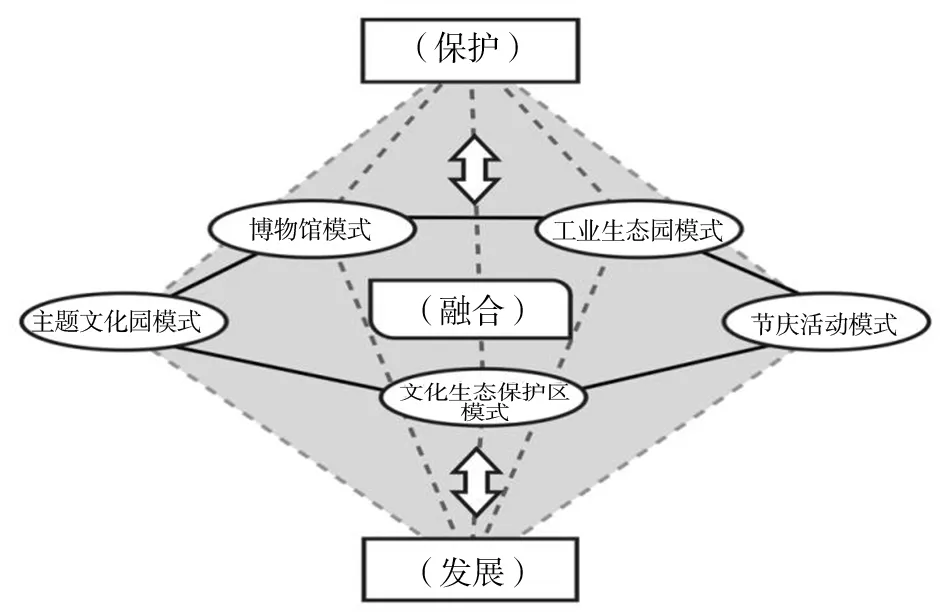

安徽省非遗项目和旅游资源丰富,需要搭上政策快车,加快文化和旅游融合发展的步伐。根据安徽省统计局统计数据显示,2020年,安徽省接待国内游客9亿人次,旅游总收入达到10 000亿元。安徽省旅游业发展市场潜力巨大、前景广阔。因此,深入实施“非遗文化 +”“旅游+”战略,遵循非遗文化和旅游产业发展规律,推动非遗文化与旅游在更广范围、更深层次、更高水平上实现融合发展,有利于非遗资源最大限度地在新生态中发挥产业优势,释放产业效能。在文旅融合背景下,非遗保护与传承的模式很多,常见的模式有:博物馆模式、文化生态保护区模式、主题文化园模式、节庆活动模式、工业生态园模式,这些模式对于非遗保护与传承各有利弊、各有侧重。具体如图1所示。

图1 非遗保护视角下文旅融合模式图

一、博物馆模式

博物馆作为一种搜集、保管、研究、陈列有关历史、文化、艺术、科技等方面的文物或标本的机构,不仅是展览一个国家和民族文明的重要窗口,而且也是进行国民教育、科普宣传、历史文化和艺术熏陶的重要课堂[7-8]。系统地了解当地非遗形成与发展的历史过程和价值意义,有助于对非遗的保护、传统文化的传承以及地域文化的宣传。同时,随着文化多样化需求、知识经济的蓬勃发展和信息技术的应用,博物馆逐渐被视为是一个国家或一个地区的文化新地标,成为推动文化旅游和经济增长的引擎。

博物馆在促进旅游产业发展方面发挥着重要作用。博物馆的功能在于传播知识、科普知识、博物教育,注重参观者与博物知识体系的互动、感知和学习。而非遗博物馆更多侧重参观者对非遗技艺的认识、文化遗产的传播,以互动性、沉浸式、可参与式的方式呈现给参观者。利用当地独特的非遗文化吸引游客,使游客了解博物馆所在地的文化传统,以带动当地经济发展,为其所在地创造可观的经济效益。在许多国家和地区,博物馆已经成为游客旅游的重要目的地,如北京故宫博物院。随着一系列政策的出台以及人们对高层次文化的追求,在促进文化旅游发展上,博物馆的重要性逐渐凸显。

我国依托博物馆进行旅游开发的模式种类繁多,中国徽菜馆是皖南地区文旅融合的代表性案例之一,属于行业博物馆。行业博物馆是指它的收藏领域、研究与展示范围主要集中于某个行业[9]。即主要对某一领域的传统技艺、文化背景及制作流程等进行分类整合、展示,以活态保护的方式,供游客参观与体验。中国徽菜馆主要分为五个功能区,即徽菜文化展区、徽菜美食体验区、徽菜产品售卖区、徽州民俗饮食文化体验区及产权式酒店区等。非遗是当地人民长期以来在生产生活中创造出来的独有文化,因此,博物馆更加注重对其文化脉络的梳理而非对物的研究,以确保其教育与保护的功能[10]。徽菜美食体验区、徽州民俗饮食文化体验区这两个区域相较于传统博物馆而言,增加了互动体验的环节,以展示徽菜历史发展脉络与徽菜制作过程。互动体验不仅具有娱乐性,而且有利于传承人与游客的交流互动。

二、文化生态保护区模式

文化生态保护区模式是基于村落或特定区域为单位,对聚集度较高或文化样式较为复杂地区的保护模式[11]。由于非遗的定义和模式始终处于变化之中,致使无法清晰地判定保护哪些或舍弃哪些,既然无法分辨清楚,或者无法肯定哪些非遗适合保护,索性以整体区域的概念进行保护,例如以村落、聚居区的形式[12]。该模式的维护、营利、运转,需要引入更多机制,例如文化旅游、研学和文创等。

徽州文化生态保护实验区是经文化部批准的第二个国家级文化生态保护实验区,也是全国第一个打破行政区划、跨省市的文化生态保护实验区。该实验区的创建旨在徽州文化产生、发展、传承的区域内对其所承载的各种文化表现形式,开展以非遗保护为主,区域协调为辅的整体性保护工作。自2008年实验区正式设立以来,在文化部的指导下,在安徽省委、省政府的领导下,黄山市坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的工作方针,科学统筹,创新思路,积极实践,不断推动非遗保护迈上新台阶,取得了阶段性成效。2010年,由安徽省文化厅申报的“徽州文化生态保护实验区建设工程”项目入选2010年十大“国家文化创新工程”。因其区域性文化特色鲜明,生物多样性较高,且具有多种物质文化遗产以及非物质文化,因此,具备较高的研究价值。

安徽省徽州文化生态保护实验区作为典型案例之一,有其特有的价值。首先,基于区域整体性保护,非遗保护政策导向有助于区域整体性保护的实施。徽州文化生态保护区文化遗产涉及的领域范围较广,需要有综合性的整体规划。比如在传统古村落保护中,需要充分考虑土地规划以及经济发展规划,并同时兼顾村庄及城镇建设、环境资源保护、各类遗产保护、旅游开发和农田水利等多项建设,以达到区域内的整体协调。其次,基于文化多样性保护,不仅要做到对物质文化遗产、非物质文化遗产的保护,还要考虑整个地区范围内的经济发展、环境状况等各项因素,做到可持续发展。要根据不同情况采用多种方法实施保护,做到多措并举。最后,基于乡土文化的保护,不仅是指单纯的徽州古建筑单体的保护,而是通过古建筑所依附的自然遗产和文化遗产的空间环境的维护,来完成徽州古建筑的保护。因此,文化生态保护区模式是一种较为新颖的非遗保护模式,是一种较为整体性的保护模式。

三、主题文化园模式

主题文化园是现代旅游业发展到一定阶段的产物,它以旅游资源的开发为基础,是自然资源和人文资源的结合。主题文化园模式以商业设计思维为导向,借助商业运营模式,以文化遗产的形式、内涵或衍生周边为内容,满足游客对文化学习、文化旅游和文化体验需求的一种模式。该模式是商业和非遗的融合产物,是在特定公共文化空间营造出优良环境体验的过程。主题文化园模式作为满足游客休闲娱乐为目的的文化旅游形式,一般会设置一种具体的特定主题,围绕某一主题运用不同方式、展示不同文化特色。同时,主题公园旅游作为体验经济的典型类型,可以利用现代技术开发互动性的设施,以满足游客现代化需求,改善游客体验,使其具有较强的参与性与教育性意义。另外,主题文化公园还通过定期开展创意策划活动,促进产业链创新和产业融合,创造多元化的盈利结构[13]。安徽省方特欢乐世界通过内容生产刺激整个产业链,实现自身文化品牌的多维延伸。安徽省方特欢乐世界不仅成为比较有影响力的主题文化园,其娱乐休闲的旅游形式也带动了世界各地对于主题公园模式的探索。

安徽泾县宣纸文化园是具有特色属性的主题文化园模式。泾县是中国宣纸之乡,2006年,“宣纸制作技艺”被国务院批准为国家非遗保护名录。宣纸文化园主要以宣纸产品的展示性生产、销售以及游客的参观与体验为主,是一种传统与现代文化园区相结合的保护生产性方式,该方式不以追求产业化和规模效益为目标[14]。安徽泾县宣纸文化园利用宣纸品牌影响力,带动当地文化旅游产业的发展,向游客展示泾县宣纸作为非遗的独特的生产制作工序和深厚的文化底蕴。园区根据不同的功能分区进行不同的规划:第一,依托檀皮林和燎草原材料基地开发生态旅游,充分利用当地旅游资源,使游客感受当地自然生态与人文生态;第二,依托生产基地的展示性生产开发文化体验园科普旅游,满足游客对高层次文化的向往,并使游客在宣纸制作过程中具有参与感、体验感;第三,依托传承基地开发宣纸文化传习旅游,为学生的研学旅行提供学习场所,并通过宣纸文化普及活动,加强游客和村民对宣纸文化的保护意识,推动宣纸非遗文化的传承与发展;第四,依托博物馆开发宣纸文化作品展示鉴赏旅游,这既是一种静态保护模式,也满足了游客基本的参观体验需求。主题公园模式是一种以旅游的形式提供文化体验的保护方式,该模式不仅发挥了休闲娱乐、文化体验、展示观赏等多种功能,使游客在较短的时间里花费较小的成本体验到了非物质文化,而且也通过文化旅游提高了当地经济效益。

四、节庆活动模式

节庆活动模式是一种动态开发模式,其结合了仪式、习俗、技艺、艺术、美术等非物质文化属性,凝结了舞台、环境、场景和事件的集合,是在特定时间内集中呈现节庆文化的非遗发展模式。该模式的成果不以经济价值来衡量和评判,而是从审美、感知和文化层面,以传播、传承和欣赏为主要路径,结合静态、动态的形式来衡量和评判。节庆活动模式具有特殊性和历史性,它是以文化价值为纽带,给广大劳动者提供精神需求的一种娱乐活动。但现阶段,消费至上的形式充斥着大众社会,传统节庆的文化内涵已不再占据主体位置。因此,节庆活动模式需要寻找新的结合点,比如可以结合旅游、研学、文创等活动重拾当代语境,重回大众视野,延续与发展节庆文化根基。

傣族的泼水节、蒙古族的那达慕和马奶节、苗族的龙舟节等,以当地特色的婚嫁、祭祀、舞蹈和民歌等风俗活动为内核,以体验式、感知式的方式活态传承非遗项目,融入当代生活。这些节庆活动与当地人心中特有的、共同的价值观相一致,更容易唤起他们的集体记忆。同时,游客通过参与该类节庆文化活动,获得节庆文化的参与感与体验感。当地政府或企业可以租用村内寺庙、祠堂等空间开展节庆活动,在为百姓创收的同时,可以将一部分经费用于有形物质文化遗产的修缮与管理。但节庆活动模式也存在一定的局限性。比如有些节庆活动因具有特定的历史背景,需要在特定的时间举行,因此,容易变为纯粹的商业化演出,其背后的传统文化价值反而被忽视了。

安徽省宁国市畲族“三月三”节日庆典活动,通过山歌、舞蹈、婚嫁习俗、美食等形式大力弘扬畲族民俗文化。畲族婚嫁是畲家风情活动中最有特色、最富情趣的民俗活动。畲族乡大力挖掘弘扬畲族传统文化,成功申报了畲族婚嫁、畲族山歌和畲族红曲酒酿造等三项省级非遗项目。2017年、2018年,云梯乡的“三月三”歌会在云梯乡千秋畲族风情园举行,歌会以畲族山歌、畲族婚嫁、畲族舞蹈等形式向来自全国各地的游客展示了畲族的传统文化和畲乡的发展变化。歌会上的畲歌原生态表演《闹洞房》,既还原了畲族婚姻的原始面貌,又生动地展现了畲语对唱[15]。“三月三”节日庆典活动逐渐演变成一个地方性节日,成为常态化的畲族民俗节庆活动。“三月三”节庆活动与当地文化旅游相结合,通过“三月三”歌会演出以及其他畲族民俗活动,扩大了畲族非遗文化的影响,带动了当地文化旅游产业,促进了当地经济的发展。

五、工业生态园模式

工业生态园模式主要针对传统技艺类非遗,利用原生态的场地、设施、设备等,建立非遗制作技艺园区,将工业、旅游和非遗保护紧密结合在一起,以提升非遗制作技艺的原生态性和当代性。游客在生产一线,通过实地了解非遗的生产技术,参与生产过程,体验非遗的生存空间,带动培育非遗产业基地,达到企业与游客的互惠互利[6]。

“国家工业遗产”是指经工业和信息化部认定,在我国工业长期发展过程中形成的具有较高历史价值、科技价值、社会价值和艺术价值的工业遗存。位于安徽省淮北市濉溪县的口子酒业“口子窖窖池群及酿酒作坊”成功入选第四批国家工业遗产拟认定名单。口子窖窖池群及酿酒作坊的价值体现在两个方面:第一,“国家工业遗产”的判断标准强调文化遗产的“真实、完整”的核心特征。该酿酒作坊通过酿造工艺、器皿等各方面的相关“物证”陈列,清晰地诠释品牌相对完整的发展脉络和历史空间。第二,口子窖窖池群及酿酒作坊既包括了口子窖酿造车间、老城酿造车间、明清地下酒库等场所,也包括了如锅甑、独轮车、太平车、酒篓、打糟机、晾糟机等酿酒的生产工具,具有很高的工艺价值和文化价值。

一方面,游客参与其中部分生产制作流程,可以加强游客的技艺体验。每个步骤的体验性依据非遗技艺可开发程度、游客参与程度和体验趣味性程度来进行评估。依据评估整理调查结果提出修改建议,增加游客体验感,在寓教于乐的过程中让参与者熟悉并了解非遗工艺与文化。另外,工业生态园模式可以让游客、企业、非遗传承人以及非遗所在政府等多方受益,让更多当地人留下来进行传统技艺类非遗的活态传承,使其具有文化认同感与荣誉感,形成多赢的局面。

另一方面,该工业生态园启动濉溪老城石板街改造项目,建设协调建筑风格与当地酒文化对接的旅游街区,运用传统技术工艺还原口子酒实际生产面貌,还原“古濉书院”“乡饮酒礼”等历史文化面貌。通过建设4A级工业旅游景区,将传统酒类产业与现代旅游业结合,发展工业旅游,进一步发展和扩大口子酒业。因此,该模式有利于产业结构的调整,为原有产业注入新鲜血液,并带动产业链发展,改变经济增长方式,促进淮北经济发展,进而形成一定的经济规模与连锁效应。

六、结语

在经济转型、消费升级以及产业结构重大战略调整等宏观背景下,人民群众对旅游的需求动机、内容、意图以及价值诉求正在发生新的变化。“打卡式”旅游已经不能满足年轻人群的需求,非遗IP和产品矩阵逐渐成为旅游产业增长新爆点。在快速发展的城市化进程中,如何保护好非遗所存在的文化环境、培育适合非遗生存的成长条件以及推动非遗振兴、文化自信,还需要从多方面、多层次、多领域进行努力和探索。