石窟寺窟檐保存现状与保护对策思考

2022-03-17裴强强陈嘉睿郭青林

裴强强,陈嘉睿,郭青林

(1.兰州理工大学 设计艺术学院,甘肃 兰州 730050;2.敦煌研究院,甘肃 敦煌 736200)

前 言

石窟寺作为古代建筑的重要类型,在我国文化遗产中独树一帜。其规模宏大、体系完整、内涵深厚,集中展现了宗教建筑、雕塑和壁画艺术的辉煌成就。我国共有石窟寺及摩崖造像5 986处,其中全国重点文物保护单位288处(1)《公布最新石窟寺调查结果 国家文物局召开“十四五”石窟寺保护与考古工作会》,中国政府网:http:∥www.gov.cn/xinwen/2021-12/25/content_5664501.htm。窟檐是石窟寺的重要组成部分,留存着丰富的历史文化信息。早在公元前3世纪印度石窟中就出现了草庐屋檐意象的装饰[1]112-113,随着时代发展出现了形式多样的支提明窗。佛教传入中国后逐渐演变为窟檐建筑,作为重要的礼佛空间和保护性设施,得到了长足的发展,并衍生类型多样的窟檐形制。

我国石窟寺窟檐大多为木构建筑,易受风雨、日照等自然因素侵蚀。部分大型石窟寺的洞窟以及大量的小型石窟寺长期暴露于自然环境之中,尤其是雨水的直接冲刷更亟待采取有效措施进行保护。新中国成立以来,针对不同石窟寺保存现状和石窟寺窟檐特点,形成了以木构殿堂式、悬挑式、柱廊式为主,依托自然岩体采用砼结构延伸、仿真木结构、轻钢结构以及现代异形雨棚为辅的多种窟檐结构,但受保护理念、原有结构遗失、材料兼容性等多方面的影响,新建的石窟寺窟檐争议颇多。除窟檐建筑以外,大量石窟寺的造像和壁画也常年受到自然风雨的侵蚀,同样不能得到有效保护。

鉴于此,本文拟从石窟寺窟檐建筑的源起、窟檐的分类与形制特征、我国窟檐的保存现状与需求、保护性窟檐建设的利弊等方面,深入阐释与讨论石窟寺窟檐建筑保护的实践探索,分析保护中存在的主要问题,针对不同石窟寺现状提出具体保护对策。

一、窟檐建筑的发展史

窟檐建筑最早发源于印度石窟[2]9。支提窟主室和前室隔墙上方的草庐屋檐装饰是佛教石窟寺窟檐的雏形。在佛教石窟建筑艺术发展与传播过程中,窟檐形制及其装饰风格受传统文化和审美情趣的影响而改变,尤其佛塔中造像的做法加速了各类窟檐形制的创造。佛教传入中国后,早期建筑形制主要以佛塔、廊道、殿堂式仿木结构为主。北朝时期,云冈石窟、麦积山石窟、响堂山石窟石质仿木构窟檐建筑已十分盛行[3]4。同时期窟前建筑营造开始模仿殿堂式建筑并逐渐兴起[4]328,其中以敦煌莫高窟北魏第487窟的窟前木构建筑遗迹最为典型[5]53。在此之后,窟檐建筑也逐步从模仿、借鉴印度佛教元素和建筑形式向融合中国传统殿堂式建筑转变。莫高窟现有唐宋第196窟、第427窟、第431窟、第437窟、第444窟等5座窟檐集中体现了这一特征,窟前发现的20余座殿堂遗址也体现出窟檐建筑的盛行[6]29。这些窟檐建筑充分说明唐宋时期窟前木构殿堂的作法已经较为成熟。唐宋以降,大规模石窟开凿减少,更注重窟檐的建造与维修,窟檐建筑的形式也在不断发生变化。近现代,又出现了采用新材料、新技术的窟檐建筑。总体来看,我国的石窟寺建筑,在早期阶段传承了印度原有的建筑形制和工艺特征,在此基础上,逐渐融合本土建筑元素,形成了具有保护作用的窟檐建筑和特色鲜明的石窟外立面装饰风格。

(一)窟檐与窟前建筑溯源

1.印度石窟的起源 佛教产生于公元前6世纪至公元前5世纪的古印度。早期佛教艺术主要以雕塑和绘画形式宣扬其内容。孔雀王朝时期引进了波斯与希腊雕刻技术。至公元前3世纪即阿育王皈依佛教后,开始为信徒修建既能满足修行、又能满足居住需求的石窟寺,它们模仿原始支提窟殿堂而建[7]57,可以说是把同时期的砖木结构建筑或更原始的草庐屋檐建筑石化了[7]3。随后由于文明发展与佛教广泛传播,古印度人逐渐创造了类似于窣堵坡、支提窟和精舍窟等的佛教建筑形制,并在这一时期修建了大量高大宏伟的石窟寺。其中支提窟作为古印度佛教信徒诵经礼佛的场所,以石质仿木结构的特征突出,可认为是早期外立面结构设计。一方面对外立面具有装饰作用,另一方面也是模仿传统建筑采光、遮风避雨功能的体现,应是石窟寺窟檐建筑的雏形。

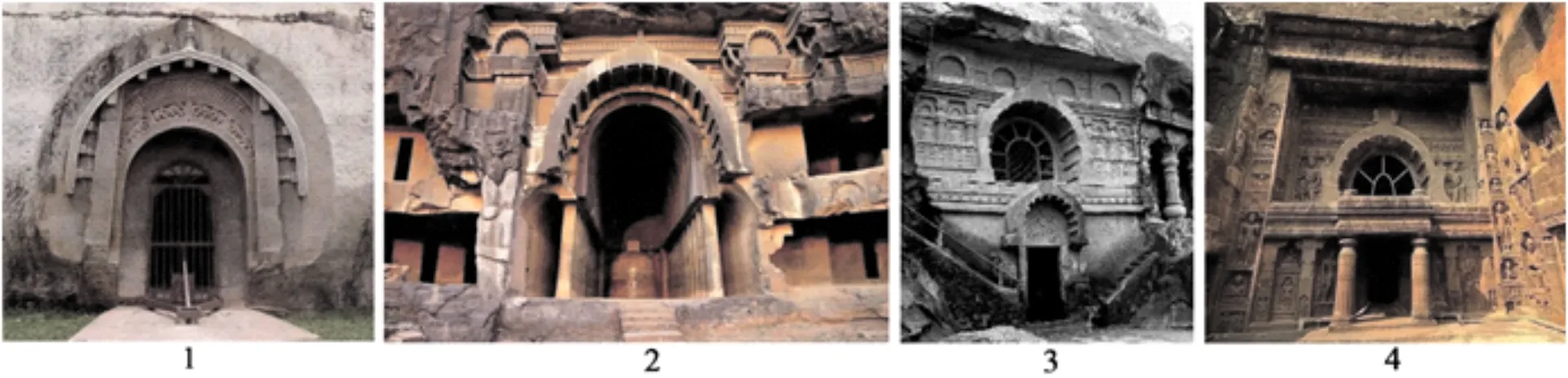

2.早期支提窟窟檐形制 公元前3世纪,支提窟形制建筑外立面大多无装饰或装饰较为简单,以洛马斯·里希(Lomas Rishi)石窟为例(见图1-1,144页),洞窟两侧雕有立柱,顶部有模仿椽头伸出和弯曲筒拱型的尖楣装饰[1]113。这是早期的印度支提窟外立面呈现的主要特征,其石质仿木构建筑形制的支提窗就是装饰性窟檐的前身。

3.中期支提窟窟檐的多样性发展 公元前2世纪至公元前1世纪,随着印度佛教的传播与佛教建筑形制的演变,为满足人们朝拜与修行需要,支提窟逐渐变成倒“U”字形平面样式[7]7,其外立面建筑形制与装饰也随着石窟规模的扩大而发生变化。开凿于公元前2世纪的巴贾(Bhaja)第12窟(见图1-2,144页)、贡德恩(Kondane)第1窟等,整体高大开敞,外立面门窗上下相连。上部为马蹄形明窗,呈拱楣形尖拱状且雕刻有石质仿木构装饰,拱腹内侧雕刻多根仿木椽头。下部门洞出现仿木构前廊,立柱雕刻简朴[8]51。石窟空间和建筑形制明显开始向多样化发展。

图1 印度石窟外立面1.洛马斯·里什石窟;2.巴贾石窟第12窟;3.纳西克石窟第18窟;4.阿旃陀石窟第19窟(1、2采自王云.丝路佛教石窟系列(一)——印度早期佛教石窟;3、4采自王濛桥. 印度佛教石窟建筑研究)

公元前1世纪至公元2世纪,纳西克(Nasik)第18窟(见图1-3)、贝德萨(Bedsa)第7窟、卡尔利(Karla)第8窟等支提窟的窟前建筑形式更加丰富。相比之前石窟的最大变化是,在外立面上部增加了宽大的明窗并与下部入口处单个或多个门洞逐渐分离,同时外立面布满支提盲窗、凡人形象以及佛教象征物的浮雕图案,两侧立柱开始雕刻复杂的装饰纹样,前廊或敞口前室随之发轫[7]93。这种前廊或前室的出现主要是为了满足信徒宗教活动的需求[9]50,同时增加的前室空间又能够防止室内雕刻遭受风雨侵蚀,最终演变为支提窟前室。随着礼佛信徒增多,活动需要更大空间,印度石窟建筑的单元空间开始横向增大。另外,华丽的浮雕装饰和壁画亦增添和丰富了佛教石窟内容,从而使印度佛教的建筑形制和表现方式基本成形。

4.晚期印度石窟窟檐形制 公元1世纪末,随着佛教艺术不断发展,印度佛教经历了由小乘佛教向大乘佛教的转变[9]50。同时受希腊和波斯等文化的影响,佛教造像逐渐产生,并成为石窟表现的主流。这一时期石窟和窟檐形制并无较大改变,且在发展过程中石窟仿木构建筑逐渐减少,浮雕和壁画的艺术创作达到了鼎盛。

公元5世纪至公元8世纪,印度佛教石窟营造在几个世纪的沉寂之后迎来又一个繁盛期[8]60。此时石窟的建筑形制与表现方式早已成熟。以阿旃陀(Ajanta)(见图1-4)为代表的石窟,平面形式同样为倒“U”字形,洞窟的外立面由上层设计精美的拱形支提窗和下层柱式门廊组成,门廊顶部为阳台。窟内仿木结构的作法已大大减少,大面积的前厅取代了狭小的前廊,有些石窟还增设了露台[9]50。在外立面装饰上,由于这一时期佛陀已经成为主要的崇拜对象[10]27,故各种佛教题材的象征物被逐渐取代[8]61,装饰更为复杂化,致使窟檐建筑形制及特征逐渐弱化。

综上, 古印度石窟外立面建筑形制受政治、 经济、 功能、 技术与审美等多方面影响。 首先,支提窗装饰性窟檐的出现及发展是对印度传统宗教建筑元素的模仿与传承, 达到使人们入窟如入佛殿、 佛塔一样的效果; 其次,作为外界环境与主室之间的缓冲区域, 有效地延伸了石窟纵向空间, 在保证采光的前提下防止了太阳直射与风雨的侵蚀, 实现了窟檐如屋檐一样的功能, 因而对石窟雕塑、 浮雕和壁画等的保护起到了重要的作用。

(二)窟檐建筑形制发展与多样化

中亚地区地处中国、波斯和印度之间。在佛教艺术东渐的过程中,这一地区作为传播的桥梁和纽带,包括今阿富汗、巴基斯坦、乌兹别克斯坦等在内的地区,石窟建筑艺术在传播中得到了长足发展:不仅在沿袭印度并吸纳本土建筑元素的基础上形成了穹窿顶方形窟、纵券顶和柱式方形窟,而且阿富汗巴米扬(Bamiyan)石窟还出现了斜向搭接梁木的叠涩式天井(灯笼顶)[11]227。这是中亚民族建筑元素在石窟寺的突出体现。不过在此过程中,窟檐建筑更多的是延续,形制并无明显创新。佛教传入中国之初,石窟前并不建造窟檐,亦无多余装饰的前室或前廊,建筑形制和平面布局多为模仿印度石窟建筑格局。随着东西方文化的交融,东方建筑艺术元素在石窟营造中日益突显,逐渐使建筑平面布局和立面装饰本土化[12]1。

杨泓先生运用考古类型学将我国佛教石窟的窟前建筑类型主要分为两类, 分别是石质仿木构窟檐、 殿堂或重阁式木构窟檐建筑。 前者始于公元5世纪后半叶, 起初多见于山西大同云冈石窟[4]328。 到了北朝晚期,这类石质窟檐形制蓬勃发展, 山西大同云冈石窟、 山西太原天龙山石窟、河北邯郸响堂山石窟、甘肃天水麦积山石窟等都较为完好地保存了这一时期石质窟檐的建筑形式与装饰艺术[12]1。 部分石窟的前廊忠实地体现了木构建筑的样式或石窟前部雕凿石质廊柱, 使整个石窟的外貌呈现木构建筑檐廊的形式[13]1。 隋唐以后,石质窟檐虽有建造,但数量极少且已不再流行[3]6。 后者始于北魏时期, 曾出现在北方不易雕凿的石窟崖面上, 唐宋之后开始流行, 虽然这种形制具有独特的中国特色, 但如今大多已荡然无存, 仅存留崖面上的孔眼。

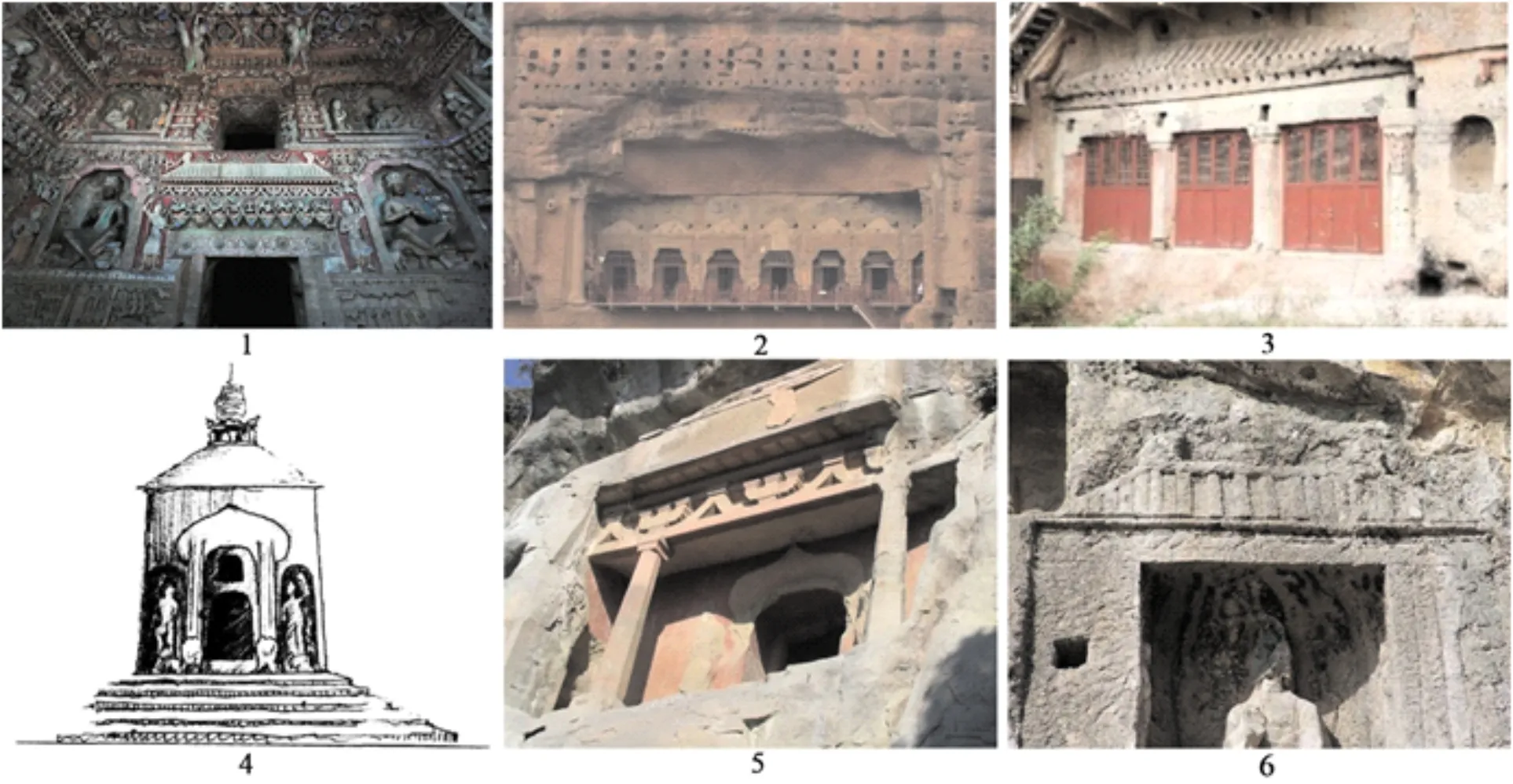

1.石窟寺石质仿木构窟檐的发展 公元5世纪后半叶,山西大同云冈石窟出现了最早的石质仿木构窟檐。以云冈第9窟(见图2-1,146页)为例,通过洞窟外立面可以看到,出入口上方雕有明窗,外立面装饰具有鲜明的异域艺术元素[14]69。这种做法可能是承袭了印度阿旃陀(Ajanta)时期窟前建筑的形制与装饰特点,但并未完全继承印度在石窟前开凿窟檐的做法,而是融入了民族文化传统和建筑意象,雕刻的叉手、斗栱与殿堂式屋顶的椽、梁、枋、瓦垄清晰可见。另外,从云冈石窟“五华洞”窟前发现窟檐柱基等地面遗迹也可看出效仿印度石窟前廊的痕迹,又因受开凿石窟以供修行朝拜活动的功能需求和营建规制的影响,逐渐演化为三开间,甚至多开间的殿堂式建筑。这一时期立柱仍沿用了印度佛教石窟的雕刻方式,只是内容主要以千佛为主,源于印度、中亚的外立面装饰纹样也逐渐与中国传统纹样融合,创造了更多新的图案,极大地丰富了中国的装饰纹样[15]46,并形成鲜明的东方建筑元素石窟窟檐建筑形制。

北朝晚期,带有强烈中国化倾向的仿木构石质窟檐成为主流。以天水麦积山石窟为代表,其第1窟、第3窟、第4窟、第5窟、第28窟、第30窟、第43窟、第49窟、第168窟等9座洞窟现存窟檐,各窟前建筑形制极为相似,都为石质仿木构建筑,力求模仿殿堂式形制,属于效仿佛殿窟檐[12]5-6。窟前开凿窟廊,镌刻出檐柱、阑额、斗栱、檐檩等构件,部分廊柱与希腊柱式风格相似[16]191,后壁凿窟龛,内塑佛像。其中第4窟(见图2-2,图2-3,146页)外立面雕刻的八棱立柱、瓦垄、屋脊、鸱吻、平棊、斗栱等完全采用柱廊式殿堂建筑形制,柱廊中部已经损毁,仅东西梢间的角柱与崖体相连保存完整,柱身无雕刻,柱头上雕栌斗,下饰覆莲柱础,具有鲜明的中国特色。这一时期窟檐建筑鲜见印度、中亚的建筑元素,屋面形制逐渐向庑殿顶演变,形成了独具风格的中国化石窟寺廊庑式建筑形制,窟檐为洞窟内壁画、塑像等文物遮风挡雨、避免太阳光直射的保护功能逐步凸显。

始建于北齐时期的河北邯郸响堂山石窟的窟檐(见图2-4,146页),是石窟本土化和规范化最成熟的典范[17]23,窟檐以单层覆钵塔与木构建筑相融合方式,展示了我国石质窟檐特殊且复杂的做法[3]4。此类外观为佛塔样貌的窟檐晚于殿堂式窟檐,也属于石质仿佛塔式窟檐,营造了一种“入塔观像”的感觉。佛塔本就有供奉、安置佛舍利的功能,是印度窣堵坡的演化与发展,此种窟檐形式也有可能与之有某种内在的联系[17]23,是我国佛教石窟中独一无二的窟檐类型。

隋唐以后,石质仿木构窟檐的做法已逐渐衰落。隋代修建的天水麦积山石窟第5窟虽然柱与柱之间上方凿有额枋连接,额枋顶部为斗栱,但其实并无殿堂式屋顶,可见这一时期的仿殿堂式窟檐做法已不再盛行。天龙山石窟北齐窟檐(见图2-5,146页)与麦积山同时期的石窟相比,基本特征极为相近[4]331。保存有北齐、隋、初唐不同时期的石质窟檐形制[18]53-54,其形制演变和发展脉络清晰,李裕群认为这是石质仿木构窟檐从廊柱式逐渐简化为无柱式特征最珍贵的佐证[19]52-54,这对于认识唐代以后石质仿木构窟檐的减少,窟前多以木构殿堂和无任何建筑元素修饰的敞口空间有重要的启示[3]5。

图2 石质仿木构窟檐实例1.云冈石窟第9窟前室;2.麦积山石窟第4窟;3.麦积山石窟第28窟;4北响堂山第3窟;5.天龙山石窟第16窟;6.龙门石窟莲花洞北石刻(1、4、5采自宿白.中国佛教石窟寺遗迹——3至8世纪中国佛教考古学;2、3由麦积山石窟艺术研究所提供;6.采自杨刚亮.龙门石窟历史保护痕迹的初步考察)

此外, 龙门石窟虽未见到完整独立的石质窟檐, 但可以看到早期洞窟(图2-6)外立面浮雕较为简练的建筑形象, 是石质仿木构窟檐初期发展的缩影, 还可见到原本在唐代设立防止题记与石刻遭雨水冲刷的多处体量较小的石板窟檐[20]353, 大多仅存凹槽[21]94, 可看作是石质窟檐最简化的形制。

综上所述, 石质仿木构窟檐建筑多出现于南北朝至隋唐时期, 是对中国传统木构建筑形制的模仿和对印度佛教艺术延袭创造的产物。 不但起到了对窟内壁画、 佛像等内容的保护作用, 也丰富了石窟寺的外立面。 由柱、 屋顶与装饰纹样等组合而成的仿木结构建筑立面形式层次分明, 建筑艺术的形态构成与天然石窟崖面融为一体[22]142, 且与木构佛寺建筑相比更易保存, 反映出古代先辈们高超的建筑智慧。

2.石窟寺木构窟檐建筑的发展 石质仿木构窟檐经历了南北朝时期的盛行,在隋唐以后逐渐衰落,取而代之的是窟前殿堂或重阁式木构建筑形制。其出现于北魏时期,唐宋时日趋兴盛,直至明清乃至现代,均有修缮和营造。

北魏时期, 在不易精细雕凿的砂砾岩石窟寺较早出现了木构窟檐建筑。 目前最早的实例应该是北魏时期开凿的敦煌莫高窟第487窟[4]335, 在入口处发现了梁孔与地栿槽, 其营造规模与后期唐宋时代修建的窟前建筑相比要小很多。 云冈石窟在这一时期同样也已经有木构窟檐建筑存在, 但大多已被损毁[4]339。

唐宋时期,窟前木构窟檐的修建逐渐流行,唐末五代至北宋更盛[4]336。现存最早的木构殿堂式窟檐实例为敦煌莫高窟晚唐(见图3-1,147页)至北宋时期(见图3-2,147页)的5座窟檐,不仅是这一时期的典型代表,也是早期窟檐建筑的延续与发展,其中4座宋代窟檐年代都要晚于洞窟年代[23]338-345,但仍然保留了唐代气魄宏伟、严整开朗的风格特点,大木构件和装饰装修均有细小改变,也说明不同时期的木构窟檐建筑具有鲜明的时代特色。

图3 敦煌莫高窟部分木构窟檐建筑1.第196窟窟檐;2.第444窟窟檐;3.第96窟九层楼;4.第130窟窟檐

莫高窟窟前还发现了20多座窟前殿堂遗址, 建造于五代、 宋、 西夏、 元等时期[5]17, 虽然仅存遗迹, 仍可说明木构窟檐建筑在这一时期的盛行。 有学者通过对窟前殿堂遗址的研究发现, 随着时间推进, 窟前地面在不断抬高, 且不同时期均在地面上修建过窟前建筑, 不仅对窟内雕塑、 壁画起到了很好的保护作用, 也对石窟的历史风貌有一定的改变和影响[24]10。 宿白等学者还对莫高窟现存窟檐建筑进行了系统全面的分析, 认为在石窟开凿初期并没有修建栈道和窟檐, 各洞窟之间通过前室间的门洞相互连接。 唐宋时期, 由于崖体的崩塌, 窟檐和栈道才开始广泛修建并取代前室门洞的作用[3]7。

另据文献记载, 山西大同云冈石窟在辽代进行过大规模木构窟檐的修建活动[25]34, 现存崖壁上凿孔与地面柱穴遗迹均是当时的遗存。 龙门石窟的窟檐建筑遗存相对较少。 唐高宗时营建的奉先寺卢舍那像龛也曾修筑大型木构建筑[26]114,118。 东山擂鼓台遗址发现有窟前建筑, 并出土有唐宋时期的建筑构件[3]8。 新疆的克孜尔、 库木吐喇等石窟在唐宋时期同样有过木构窟檐修建, 现在崖面上残留有凿孔与梁洞遗迹, 可以推断当时洞窟靠栈道连接,窟前多有木构前廊[3]10。 其中, 克孜尔石窟还发现彩色琉璃砖残片与复杂的木结构凹孔, 据此可以推测窟前可能原有繁复的木构建筑[27]80。 这种木构建筑与石窟相结合在龟兹地区比较常见, 往往用来凸显洞窟的重要性。 此外, 敦煌莫高窟、 甘肃永靖炳灵寺、 甘肃天水麦积山、 甘肃天水大像山、 甘肃武威天梯山、 四川乐山大佛等石窟寺在这一时期基本都有木构佛阁建造或维修, 它们依山而建, 规模巨大, 气势恢宏, 属于木构重阁式窟檐, 是我国特殊的木构窟檐建筑形式。

公元12世纪之后,重修前代石窟窟檐或新建窟檐建筑盛行,许多早期形制的木构窟檐建筑就此消失。石窟开凿原本就是一个连续的过程,如敦煌莫高窟第16窟、第96窟、第130窟传统建筑形制窟檐(见图3-3,图3-4)在清代、民国等时期都进行过维修。新中国成立后,随着新材料、新技术的发展,窟檐结构形式逐渐多样化,尤其以钢结构、砼结构为主体的窟檐,保护效果突出,虽然对石窟寺窟檐建筑的传承和石窟寺风貌影响考虑有限,部分窟檐形制与周围环境并不协调,甚至有的窟檐形制争议颇多,但归根到底是石窟寺保护窟檐形制探索与发展的重要活动,亦是人们对石窟寺艺术认知的外在表现形式。

二、窟檐建筑分类与特征

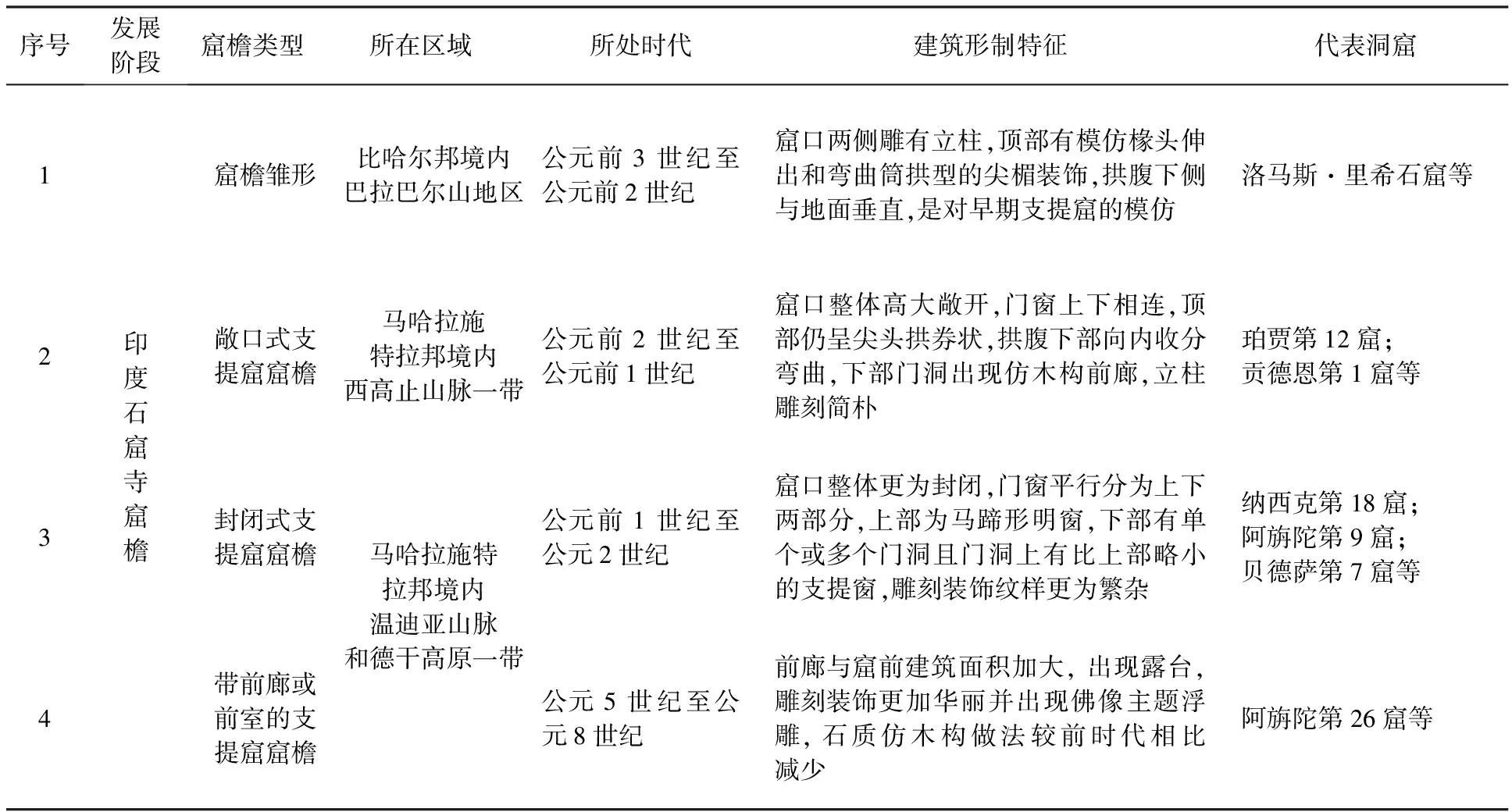

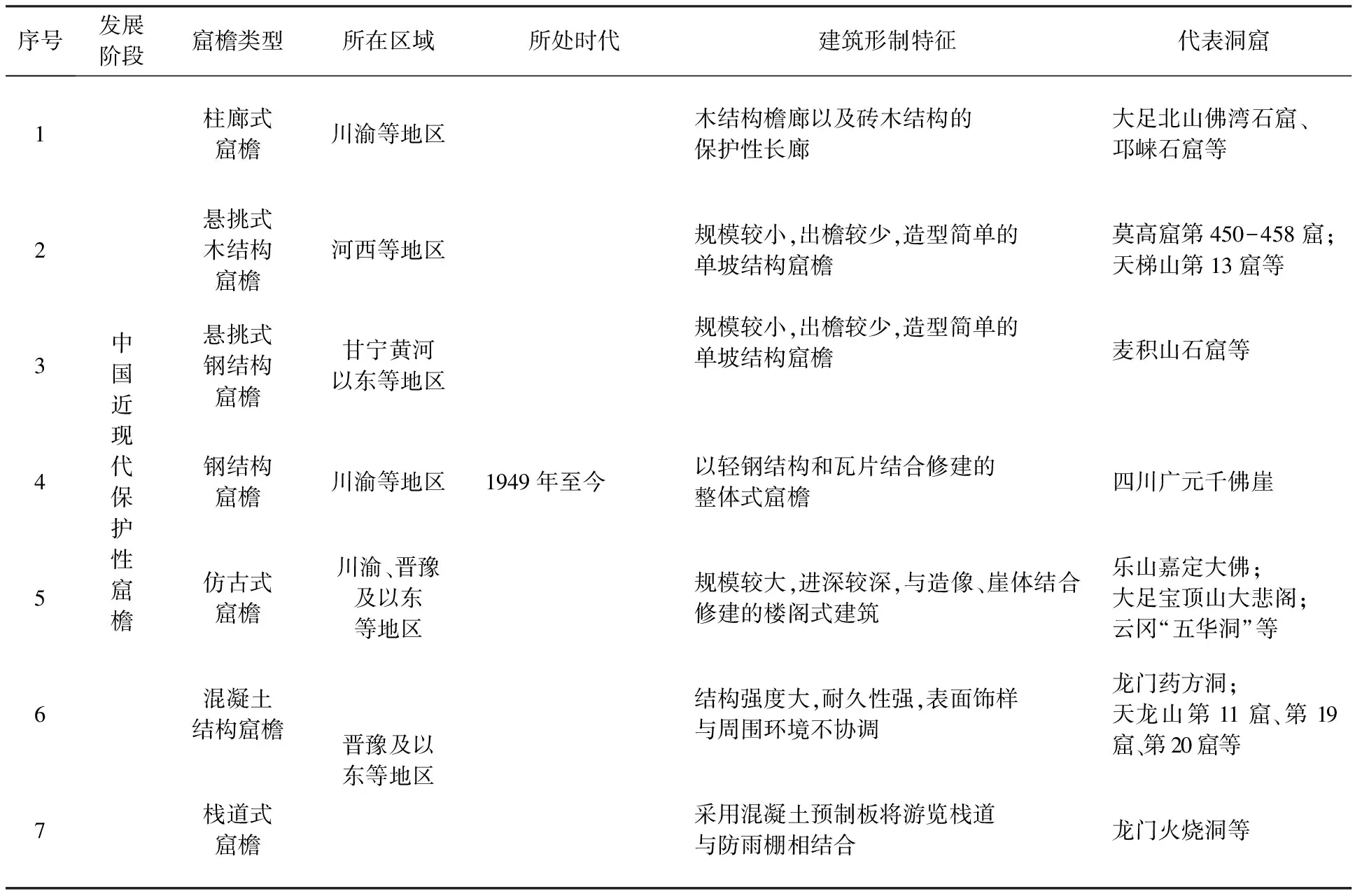

石窟窟檐受时代、地域、历史、经济、文化和技术等因素影响,形成了各不相同的形制,并衍生了具有民族特色、风俗文化和审美情趣的建筑风格、特征元素和装饰艺术形态。近现代,基于对窟檐功能保护、建筑形制传承和历史风貌影响的深入探讨,石窟寺的保护以及窟檐修缮工程已融入了当代保护者的理解与诠释。本文结合石窟寺窟檐发展和演变的历史脉络,将其分为印度石窟寺窟檐、中国古代石窟寺仿木构石质窟檐、木构窟檐和近现代保护性窟檐四个阶段21种主要类型(见表1—表4)。

表1 印度石窟寺窟檐类型与特征

表2 中国古代石窟寺石质仿木构窟檐类型与特征

表3 中国古代石窟寺木构窟檐类型与特征

表4 中国近现代保护性窟檐类型与特征

三、窟檐建筑保存现状与需求

前文已提到我国石窟寺窟檐主要有石质仿木构与木构窟檐建筑两种[4]328。其中石质仿木结构窟檐因本身材质特性,具有较高的强度和天然的防渗透能力,对于自然因素的侵蚀和人为因素的破坏有较强的抵抗力,故得以长期保存;而木构窟檐虽很好地继承了我国传统木构建筑的特色和优点,但因易受到自然因素的侵蚀,后期又缺乏有效的保养和维修,加之人为的破坏,现今留存下来的建筑少之又少。

(一)窟檐保存现状

我国现存的众多石窟寺中,敦煌莫高窟作为延续时间最长、开窟数量最多者,历代都有窟檐营修。据研究统计,仅在南区的487座洞窟中,窟前有修建建筑痕迹的洞窟达345个之多,共有约271座窟檐[28]19。莫高窟曾经“嶝道遐连,云楼架迥,峥嵘翠阁,栏槛雕楹”[28]17的盛景由此可窥得一斑,但即便如此,经过1650多年的风雨洗礼,也仅保存有5座较为完整的唐宋木构窟檐以及九层楼、第130窟等为数不多的晚期修建窟檐。

在其他诸石窟中,山西大同云冈石窟的石质仿木构窟檐年代最早,崖面上还存在大量的梁孔、椽眼等木构建筑痕迹[3]6;甘肃永靖炳灵寺石窟的第169窟内也保存有一部分木构窟檐残迹,疑为唐代遗存[29]57;甘肃天水麦积山石窟、甘肃武威天梯山石窟、河南洛阳龙门石窟[30]9、河南巩义石窟[31]76、山西太原天龙山石窟[32]25、甘肃天水大像山石窟等也都保存有石质与木构窟檐建筑遗存或窟前建筑遗迹。由此可见,窟檐建筑自出现以来,因其保护效果显著、装饰艺术感强、民族特色鲜明等而被广泛传承、创新并沿用至今,虽然完整窟檐保存数量极少,但其萌生、创新、发展和延承的脉络仍然清晰可见,成为石窟寺窟檐建筑研究的重要实物遗存。

(二)窟檐保护需求

在石窟寺建成初期,多数洞窟都有外部崖体或窟檐建筑的遮挡保护,使其能够避免受自然环境直接侵蚀,但窟檐的逐渐大量缺失,加剧了自然环境对石窟寺文物的威胁和侵蚀影响。

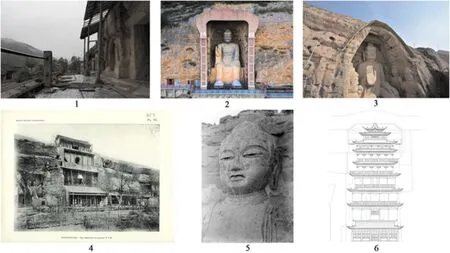

1.窟檐缺失的石窟寺 四川乐山大佛(见图4-1)作为现存单体最大的古代摩崖石刻造像而举世闻名,从开凿至今已有1200多年的历史。据考证,乐山大佛曾经有窟檐建筑(见图4-2)的保护[33]368,现在仅残留梁洞遗迹。四川地区气候温暖湿润,乐山大佛常年受到风吹雨淋,且其开凿山体为质地较软的红砂岩[34]93,更易受风雨侵蚀和动植物病害的影响。2018年,多种病害缠身的乐山大佛不得不开始长达6个月的保护修缮。在工程结束后,虽面貌焕然一新,但本体仍暴露于自然环境之中,并未完全改善受自然风、雨、光等环境直接侵蚀的状况。

图4 四川乐山大佛、甘肃永靖炳灵寺石窟窟檐遗迹1.乐山大佛两侧梁洞;2.乐山大佛博物馆内大佛阁模型;3.炳灵寺第171龛大佛及周围梁洞;4.《炳灵寺弥勒圣地图》局部(3,4采自石劲松,王玲秀.炳灵寺第171龛唐代大佛史事钩沉)

甘肃永靖炳灵寺石窟第171窟的唐代大佛是炳灵寺体量最大的佛像(见图4-3),自建成之初,其本体连同附属建筑就屡遭毁损,几经变化,由史料记载和现存崖面清晰的栿孔、桩眼等建筑遗迹可以推断,第171窟曾经也被大佛阁所覆盖,如今只能通过第169窟中残存的一段横梁、一根梭柱、连接二者的大斗以及《炳灵寺弥勒圣地图》(见图4-4)一窥壮观全貌。由于没有佛阁的罩护,第171龛大佛也一直饱受风雨摧残,尤其大佛腹部以下长期受雨水侵蚀,至今已历经数次维修[29]56-59。

2.类型多样的保护性雨棚 北石窟寺是甘肃重要的石窟寺之一,也是陇东地区佛教文化的中心。现存的308个窟龛均有不同程度的病害存在,虽已于1974年在个别洞窟上修建了临时雨棚[35]400(见图5-1),但仍有大面积的崖壁在降雨时会直接受到雨水冲刷,部分洞窟裂隙渗水和薄顶洞窟的渗漏是威胁塑像、壁画保存的又一主要因素,因此是否搭建雨棚、搭建何种形制的雨棚成为保护讨论的关键点。

大像山石窟位于天水市甘谷县,是一处融石窟、古建于一体的重要文化遗存。其中第6窟的大佛窟前原修建有三层木结构楼阁,清同治二年(1863)因兵乱尽毁,后重修为全封闭三层木结构楼阁式窟龛,对大佛本体的保护起到了非常重要的作用,但因未持续保护修缮,该三层楼阁于20世纪70年代损毁[36]119。1981年对大佛本体进行维修时将窟龛改建为钢筋混凝土结构的仿唐式敞龛(见图5-2),然大佛腿部及以下仍受风雨侵蚀严重,敞龛窟檐由于出檐有限,不能起到全方位的保护作用。

武威天梯山石窟被誉为“石窟鼻祖”,在我国佛教史上具有重要地位。因历代战乱和自然灾害频发,导致石窟毁坏严重。其中第13号大佛窟(见图5-3)在《重修凉州广善寺铭》的记载中,窟前建有寺院楼阁,窟顶建有佛塔一座,壮观宏达,如今仅留有梁洞等建筑遗迹[37]41。在后期修建了简易的悬挑式木质窟檐,但由于高差及悬挑窟檐出檐深度的局限性,仍无法满足大佛的保护需求。当前,大佛因长期裸露在外而饱受风雨侵蚀,已多次开展腿部以下保护修复工程。

敦煌莫高窟九层楼(见图5-6)与第196窟晚唐窟檐(见图3-1,147页)是莫高窟具有代表性的两座木构窟檐建筑。第96窟的九层楼在1908年曾是一座五层硬山大木式窟檐建筑(见图5-4),1924年(由伯希和、华尔纳拍摄照片对比推测)窟檐上部已塌毁,佛头外露[28]20(见图5-5),直到1936年,敦煌地区民众对大佛进行了全面的整修,窟檐得以从五层改建为九层[38]55。新中国成立后,莫高窟逐渐得到了国家的重视和保护,在政策的大力支持下,敦煌研究院于1986年和2013年相继对窟檐进行了保护。截至目前,九层楼已在历史上进行过6次大规模修缮。

图5 甘肃庆阳北石窟寺、甘肃天水大像山、甘肃武威天梯山、敦煌莫高窟的部分窟檐1.北石窟寺第32窟受损雨棚;2.大像山大佛窟现状;3.天梯山第13号窟檐现状;4.第96窟窟檐(1908年伯希和摄);5.第96窟外露佛头(1924年华尔纳所摄);6.九层楼正立面图

莫高窟九层楼窟檐建筑虽旧容已逝,但对窟内的弥勒大佛仍起到了至关重要的保护作用,正因为有窟檐的保护,弥勒大佛才能保存得较为完好,至今仍保持着雄伟壮观的气势和庄严古朴的初唐尊容。莫高窟现存的其他木构窟檐对洞窟内壁画、塑像的保护也发挥了重要作用。

四、保护对策与实践探索

(一)保护对策的实践与探索

针对石窟寺保护,我国在保护性窟檐建筑建设方面进行了长期的探索。但因对窟檐建筑形制和发展脉络的认识尚不成熟、窟前建筑遗迹损毁严重、窟檐建筑材料和结构特征研究成果匮乏,以及在保护理念、材料兼容性等诸多方面仍存在较多分歧等原因,故总体来说,业内对于保护性窟檐建筑的修建或复原仍持有保守谨慎的态度,有待于进一步的探索。

近年来,在风雨侵蚀和人为破坏的影响下,地处不同环境条件的石窟寺被动地形成了不同类型的保护性窟檐与防雨棚,其中位于新疆吉木萨尔县的北庭西大寺遗址于2006年陆续建设了保护性大棚(见图6-1)和文物展厅。该保护棚采用现代框架结构修建而成,既满足了西大寺的保护需求,又满足了游客参观游览的需要,是我国探索遗址保护迈出的重要一步。重庆大足北山大佛湾石窟和四川邛崃石窟中的磐陀寺也分别在1952年和2012年修建了柱廊式窟檐(见图6-2)。这种窟檐空间尺度较小,变化灵活,形式多样,既能完全遮挡石刻造像防止阳光直射和风雨侵蚀,又结合当地建筑特色修建,与周围环境比较协调,参观游览基本没有受到影响[39]18-20。

2014年,四川广元千佛崖摩崖造像的一小部分石窟实施了试验段保护工程(见图6-3),整体采用轻钢结构,表面以传统材料瓦片为元素,搭建了墙身和屋面,既满足了遮风挡雨的需求,又使内外空气流通,这一工程是我国首次采用现代综合建筑技术手段解决石窟寺保护问题的有益尝试[40]31。2012—2015年,为了从源头上解决山西大同云冈石窟寺本体风化的困扰,对石窟五华洞建设了保护性窟檐[41]80。这座仿古木质窟檐自建设开始到完工便受到社会的极大关注,赞成与批评各执一词,直至现在仍有争议。然而,不同结构形制窟檐的营建对石窟寺塑像、壁画和文化遗迹的保存发挥了重要的作用,虽然此时期窟檐建筑材质、形制和结构特征多样,且是在被动式保护条件下形成的建筑类型,但仍对我国石窟寺保护和石窟寺窟檐的营建修缮具有重要意义。

图6 已实施的保护性窟檐工程1.新疆北庭西大寺保护大棚;2.四川邛崃磐陀寺柱廊式窟檐;3.四川广元千佛崖摩崖造像保护建筑

(二)石窟窟檐形制的传承与风貌影响

我国石窟寺的营造年代久远,其本身和相关营建史料记载大多佚失,故最初窟檐建筑保护的形制和工艺现均已无从考证,无法还原其本来面目。因此,敦煌莫高窟等石窟寺所保存下来的传统窟檐形制是极为珍贵的实物证据。从传承视角看,作为我国传统木构建筑为数不多的实例,它们承载着唐宋时期乃至后期石窟寺窟檐的建筑形制、结构特征、装饰装修和营造制度的诸多历史信息,可为研究我国古代建筑史和此类有窟檐遗迹的洞窟提供重要的参考依据。从保护视角看,作为洞窟最初的建筑保护形式,窟檐建筑与石窟二者紧密相连,浑然一体,能够充分发挥保护作用,有效阻止了风雨等自然作用力的影响。因此传统形制的窟檐建筑是保护石窟寺文物的最理想方式。

尽管我国在保护性窟檐建筑方面的技术已具备一定的经验,但学界对保护措施和手段仍存在一些不同的看法。如部分学者认为新建的窟檐会破坏石窟寺文物本体与周边环境之间的关系,违反了《威尼斯宪章》第十三条“任何添加均不允许”的修复原则[42]1,这种观点使许多保护性窟檐建设进退两难。

(三)石窟寺窟檐营建保护对策分析

保护性窟檐的营建是一项复杂的保护性工程,无论以遮风避雨为主要考虑的雨棚修建,还是窟檐建筑形制的复原,都未能形成系统的保护理念、制度体系和设计方法。我们认为,在保护理念方面,保护性窟檐可以借鉴古建筑“修旧如旧、补新以新”的原则,把控保护性窟檐建筑与石窟寺真实性、完整性之间的平衡。对受侵蚀较小、威胁性低的洞窟,应以本体修复和监测为主;对窟檐遗构、痕迹明显和结构特征清晰或能够通过研究推测建筑形制的洞窟,应在研究传承传统的基础上恢复历史原貌;对受侵蚀较为严重、风雨等自然因素威胁性较大、窟檐痕迹不存或结构形制不清晰的洞窟,应采用轻质可逆的材质和环境协调的结构以遏制自然环境影响。在保护技术方面,保护性窟檐的建设要以实现其保护功能为主要导向,尽量选择体量较小、结构稳定、形貌协调的窟檐结构,避免对文物本体造成干扰和对文物载体造成破坏;条件允许时新建窟檐建筑结构可完全与石窟寺本体分离,充分考虑窟檐形制研究成熟或技术发展更新后,对窟檐建筑材料和结构体进行拆除更换。在建筑形制和工艺延承方面,应加强窟檐建筑形制、时代特征和演化脉络的研究,通过对历史窟檐遗构或痕迹的研判,借助数字建模修复技术并兼顾区域社会文化影响和不同时代建筑形制特征的延承特点,努力传承窟檐营造技艺的精髓。在保护创新方面,保护性窟檐的建造要以上述三点为前提,充分考虑石窟寺现存痕迹调查、传统工艺研究和延承石窟寺的历史风貌,发挥现代材料优势,探寻在不影响石窟寺历史风貌的条件下形成适合的新型材料窟檐形制。

综上所述,我国大多数石窟寺深受各类病害侵蚀,亟待我们修建科学合理的保护性窟檐设施,改善其保存环境,这既符合我国营修窟檐的传统,同时也是文物保护的客观需求。石窟寺作为保护主体,新建窟檐必须以满足其保护需求为前提,充分尊重石窟寺的历史原貌,考虑其与石窟寺整体环境相协调;对于能够利用原有遗迹营建石窟寺窟檐的洞窟,应在充分研究的基础上建造窟檐,其形制、体量规模和营造制度也要尽量采用和传承原有建筑形制,这是对石窟寺窟檐建筑形制研究、价值挖掘和工艺传承的重要举措;对于无法考证且受风雨侵蚀严重的石窟,应该探索性地修建简易防雨棚等形制的窟檐以遏制自然力的进一步侵蚀,不仅要具备优越的防雨性能,还应兼顾可逆性与协调性。总而言之,加大不同时代、地域石窟寺窟檐建筑形制、结构特征和营造制度的研究,明晰石窟寺窟檐建筑形制发展演化脉络是传承营建石窟窟檐的重要基础和核心内容,正确把握窟檐对于风貌的影响与石窟寺文物本体保护需求之间的平衡,是文物保护工作者开展相关工作的重要突破口。

五、结 论

石窟窟檐是石窟寺不可分割的重要组成部分,具有深远的历史渊源。从印度石窟的支提窗到我国石窟的石质仿木构窟檐再到窟前殿堂式或重阁式木构窟檐形制,窟檐的营建与石窟寺的开凿相辅相成,相得益彰。千年石窟的营建史和遗迹留存,彰显了不同时期建筑艺术的设计理念、不同区域空间文化内涵的赓续脉络,是建筑学、考古学、历史学和石窟艺术发展研究的重要实物证据。

第一,窟檐丰富的建筑形制是多元文化交流融合的重要体现,具有鲜明的地域和时代特征。我国窟檐建筑从最初的模仿到逐渐融合我国历史文化元素,最终完成了窟檐建筑的中国化改造,并受到不同时代政治、经济等其他因素影响,形成了独具特色的窟檐建筑形式和发展演化脉络。

第二,保护性窟檐建筑的修建既符合我国开凿石窟的传统,更是石窟寺文物保护的客观需求。文物保护工作者应在文物本体自然作用侵蚀程度、窟檐传统工艺的传承、环境风貌影响之间把握和寻找平衡点,严谨分析研究营建窟檐的可行性和必要性,科学修缮已有窟檐和风格适宜的保护性窟檐。

第三,本体保护是石窟寺保护的核心内容,窟檐建筑修缮和重建是石窟寺本体保护的重要手段,窟檐建筑形制与历史风貌的协调是石窟寺窟檐建筑存废的底线,必须综合考量不同赋存环境、本体侵蚀程度的差异、窟檐建筑传统工艺的掌握情况,结合石窟寺历史风貌、保护对象价值、功能需求、人文环境与民俗文化等,因地制宜、因材致用、因事为制,以确定具体的保护措施,在探索中稳步推进石窟寺窟檐营建的制度体系和理论方法。

简言之,窟檐作为石窟寺的重要组成部分,长久以来就受到许多相关研究领域专家学者的关注。今日以至未来很长时期,石窟寺窟檐形制、时代特征、结构体系研究和工艺技术改进等,仍将是广为关注的课题。