鲁绣的流变、特色、传承现状与发展对策

2022-03-17刘大川

■ 刘大川

鲁绣是流行于山东地区的传统刺绣工艺,也是中国“八大名绣”之一。2021 年,鲁绣被正式列入第五批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。鲁绣刺绣内容丰富多样,刺绣风格粗犷豪放,带有浓厚的地方特色,既是齐鲁文化传承的重要载体,又是中华优秀传统文化的重要组成部分。2021 年8 月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》,文件指出:“保护好、传承好、利用好非物质文化遗产,对于延续历史文脉、坚定文化自信、推动文明交流互鉴、建设社会主义文化强国具有重要意义。”如何做好鲁绣的传承保护工作是我们当前面临的重大课题,本文在梳理鲁绣的历史流变、总结其特色的基础上,分析其传承现状,特别是其传承发展所面临的一系列问题,进而探索新时代背景下鲁绣的保护和传承发展路径,这对山东地区非物质文化遗产的保护有着积极意义。

一、鲁绣的历史流变

“鲁”是山东地区的简称,刺绣是指在织物上用针线绣各种图案,鲁绣就是产生于山东地区的特色刺绣,因此又称“山东绣”。鲁绣历史悠久,早在春秋战国时期,山东地区的丝织绣品已经远近闻名,“齐冠带衣履天下”(《史记·货殖列传》)表明了齐鲁大地丝织业的发达,之后更有“齐纨鲁缟”来泛指名贵的丝织品。到了汉代,山东地区依旧是全国重要的丝织品中心,西汉思想家王充在《论衡》中提到:“齐郡世刺绣,恒女无不能;襄邑俗织锦,钝妇无不巧。”为此,西汉朝廷特地在临淄设立服官,专门为皇家制作衣服。《汉书·贡禹传》所载“方今齐三服官作工各数千人,一岁费数巨万”,描绘了当时鲁绣生产的宏大规模。

自魏晋南北朝至南宋,北方先后经历了五胡乱华、安史之乱、靖康之难等重大社会变动,北方人民被迫向南方进行了三次大规模的人口迁移,而山东人民则是迁出人口的主力军,这使得鲁绣的传承发生断裂。一方面,大规模的社会变动使鲁绣传承的文化土壤消失;另一方面,人口迁移也破坏了鲁绣传承的稳定性。这段时期内,鲜有关于鲁绣的记载和文物出土的记录。

元明时期,相对平稳的社会环境为鲁绣的发展提供了有利的条件。1975 年3 月,考古人员在邹县(今山东省邹城市)发掘了一座元代墓葬——李裕庵墓,墓中出土了5 件刺绣,分别是两件裙带刺绣、一件镶边刺绣、两件鞋面刺绣。这些刺绣质地坚固,针线细密,具备鲁绣的典型特征,表明了当时鲁绣绣工技艺的高超。明朝时期流传下来的鲁绣制品颇多,这一时期的鲁绣,也形成了明艳质朴的独特风格,如故宫博物院所藏的明《瑶池集庆图》《芙蓉双鸭图》《荷花鸳鸯图》等,色彩丰富鲜艳,针法质朴细腻。

到了清朝,社会的稳定以及物质生活水平的提高,使得绣工们有更多的精力投身于鲁绣技艺的钻研和传承之中。现孔府旧藏的2900 余件清鲁绣绣品,图案精美,色彩明丽,是鲁绣的典型代表。刺绣的图案和风格,在这一时期都有所创新与丰富;同时,由于商品经济的快速发展,鲁绣也不再局限于家庭,开始走向市场并行销全国,成为地方特色佳品。

二、鲁绣的绣制特色与人文内涵

(一)鲁绣的绣制特色

鲁绣历经上千年的发展,如今形成了包括发丝绣、即墨花边、青州府花边、乳山扣眼、百代丽等数十种绣种,流行范围遍布山东的大部分地区和周边的河南、河北境内。相较于其他的绣种,鲁绣绣制特色主要表现在以下三个方面。

1.结实耐用的绣线

鲁绣相较于其他刺绣,其最大特点是绣线材料的不同。鲁绣又名“衣线绣”,顾名思义就是鲁绣的绣线结实耐用,类似缝衣服的线,这种独特的绣线叫作“柞蚕丝线”。柞蚕丝是北方特有的丝,其强度大、吸湿吸水性强。为了提高绣线的韧性,鲁绣的绣线为双股柞蚕丝合捻而成,双股柞蚕丝线的使用使得整个绣图粗犷豪放、质感强烈,显示出鲁绣独有的特色。

2.质朴暗色的绣地

在刺绣由实用转向审美的过程中,鲁绣在绣地的选择上也形成了独特的审美标准。绣地即绣制的底布,对鲁绣质朴华丽风格的表达有着重要的意义,因此鲁绣十分重视绣地的选用。在绣地材料的选择上,鲁绣最初以贴近生活的绸、缎、绢、棉、麻等为绣制的材料,后来演变成以带有花纹的较厚绸缎为主要材料,这主要是为了凸显其质朴的美感。而在颜色上,鲁绣绣地则选择色调偏暗的颜色,借此烘托明亮华丽的纹饰,这使得整个鲁绣构图通过一明一暗的颜色对比来传递图案表达的内涵。

3.粗细相间的绣法

精巧独特的针法也是鲁绣的一大特色。历经上千年的传承发展,鲁绣绣工们探索出许多刺绣针法,如齐针、套针、网绣、打籽、钉线、辫子股针、抢针、缠针、滚针、接针等。在鲁绣绣品的缝制过程中,鲁绣艺人们将多种针法结合运用,形成了鲁绣针法粗中间细、灵巧细腻的工艺特色。交织的一针一线里传达出鲁绣艺人对美好生活的祝福,给人强烈观感和震撼。

(二)鲁绣的人文内涵

传统工艺美术是中国传统文化的一部分,也是传统艺术的一部分,它是生活的艺术,生活文化的“活化石”。鲁绣作为地域性的传统工艺美术,是齐鲁人民日常生活的反映,彰显了齐鲁大地丰富的人文内涵。

1.粗犷豪迈的地域性格

山东身处黄河之滨,丰富的物产以及“侠义”观念的流传使得山东人民逐渐形成了质朴的民风和豪爽的地域性格。鲁绣作为齐鲁大地土生土长的地方绣种,也潜移默化地受到了这些因素的影响。相较于苏绣的细腻雅洁,鲁绣色彩更加艳丽,绣法更加粗犷,展现了齐鲁人民粗犷豪迈的爽朗性格,形成了鲁绣的艺术特征。

2.和谐吉祥的寓意

鲁绣的纹饰大多源于民间,玉兰花草、鸟兽虫鱼、梅兰竹菊等,大多是蕴含吉祥、祝福寓意的图案,寄托着对老人长寿、家庭美满、后辈进取的美好祝愿,是儒家文化的重要体现,表现了山东人民对美好生活的向往和追求。

3.开放包容的进取精神

鲁绣经过上千年的传承,并不是一成不变的,而是秉持着开放包容的进取精神不断完善的。鲁绣博采苏绣秀美、粤秀浓艳、蜀绣华美、湘绣生动四大名绣之长,最终形成了自身质朴华丽的艺术风格。20 世纪初,一些西方商人看中了中国廉价的劳动力和精美的鲁绣制品,纷纷涌入山东半岛,设立抽纱商行制作绣品。鲁绣艺人们将西方的抽纱技术与传统鲁绣相结合进行创新,形成了带有东西方审美艺术特色的鲁绣,精美的鲁绣制品远销海外。

三、鲁绣的传承现状及问题

近年来,国家和山东省政府大力扶持鲁绣,鲁绣走上了发展的快车道。鲁绣分别于2008 和2009 年被列入(济南)市级和(山东)省级非物质文化遗产代表性项目名录。山东博物馆专门成立鲁绣研究中心,开办鲁绣专题展览,并于2016年携鲁绣前往泰国展出,在海内外引起巨大反响。但在快速发展的背后,鲁绣传承发展也面临着诸多问题。

(一)品牌影响力低,市场竞争力不强

鲁绣是中国传统“八大名绣”之一,经过上千年的传承,自然有其独特的艺术特色和品牌价值。现阶段,尽管鲁绣已经取得了一定的品牌影响力,但相较于苏、粤、蜀、湘“四大名绣”,鲁绣在品牌塑造和价值挖掘方面还有很大的提升空间。

鲁绣的知名度和市场竞争力较低的原因主要来自两个方面。第一,对鲁绣文化品牌的宣传不够。山东地区近年来在文化宣传方面作了很多努力,塑造了“好客山东”的文化旅游品牌,在国内外取得了较大的影响力。但目前“好客山东”文旅系列宣传基本上以文化旅游和物质文化遗产介绍为主,对于鲁绣等非物质文化遗产缺乏足够的宣传和展示。第二,尽管政府层面十分重视鲁绣的发展,提供了相关的政策支持和资金补贴,但缺乏足够的引导,相关法律法规不完善,鲁绣制品的行业管理机构、行业协会等尚未建立,对鲁绣的选材、风格、质量等更多是约定俗成,缺乏相关的行业标准,产品质量参差不齐,导致品牌市场竞争力不足。据统计,在绣品市场中,仅苏绣的占比就超过75%,而剩下的份额也基本被粤绣、蜀绣和湘绣三大绣种瓜分,鲁绣生存岌岌可危。因此,加强鲁绣品牌的宣传,提高鲁绣的市场竞争力,是鲁绣传承发展面临的首要问题。

(二)传承人老龄化,传承危机凸显

传承人问题是目前国内非遗长期以来普遍面临的困境,鲁绣同样面临这一困境,归其原因主要有以下四点。

首先,鲁绣内容的传统性难以吸引年轻人的兴趣。鲁绣相对枯燥的文化内容和古板老套的文化形式极大地限制了鉴赏群体的扩大,难以吸引年轻人的加入。

其次,鲁绣的学习周期长且市场效益低。随着我国社会经济的发展,社会竞争日渐加剧,很多人尤其是年轻人由于生活压力大变得浮躁和焦虑,在职业选择方面呈现出明显的功利化倾向。鲁绣技艺精巧复杂,需要传承人沉下心来用数年的时间学习和打磨,而耗费这么长的学习周期,最终所获得的回报率却十分低。有鲁绣传承人曾明确指出:“有些学徒不把心思放在技艺的打磨上,学到一点皮毛就想赚钱,丝毫不考虑鲁绣未来的发展和我们的心血。”这极大地打击了传承人招收学徒的积极性,使得鲁绣的传承进入恶性循环。

再次,传统鲁绣人才的大量流失。鲁绣在很长一段时间都是乡村妇女代代相传的独门手艺,但随着城市化的推进和工业时代的来临,越来越多的妇女从农村走向城市,走向工厂,更加压缩了鲁绣传承的目标人群。鲁绣传承人李素贞在接受潍坊广播电视报采访时就直言:“想学刺绣,我免费教!”这句话也反映了鲁绣传承的举步维艰。

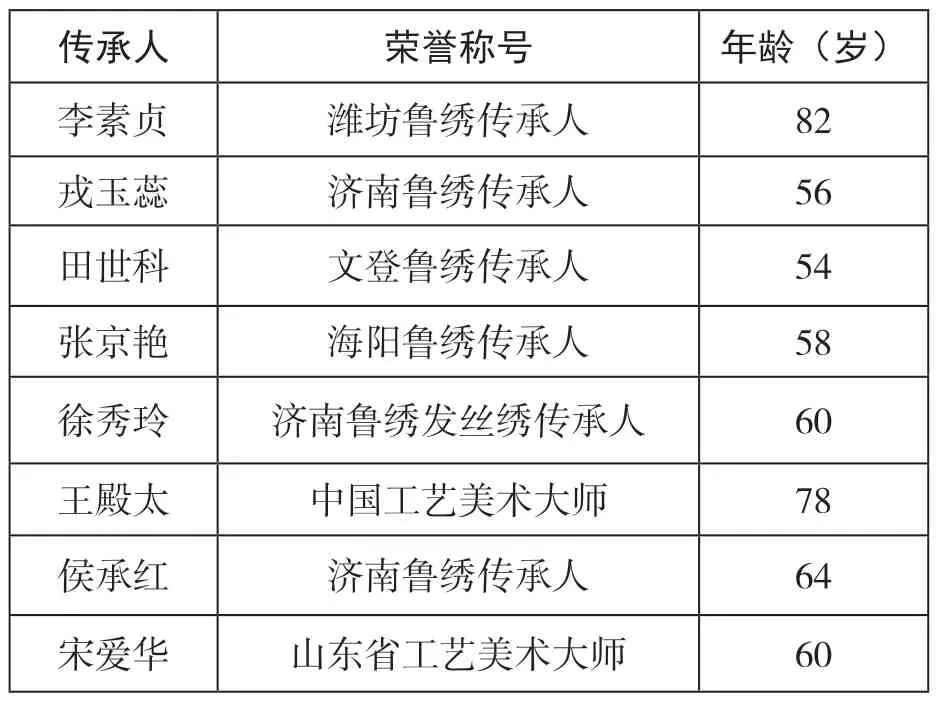

最后,传承人老龄化严重。如表1 所示,这些鲁绣传承人的平均年龄超过60 岁,而这其中有相当一部分传承人仍未找到技艺的继承者。因此,如果不及时加以保护传承,将导致鲁绣技艺失传。

表1 部分鲁绣传承人及其年龄一览表

(三)内容创新不足,缺乏发展活力

创新是非遗传承的重要推手,也是决定其能否持续发展的关键。近年来,我国经济不断发展,产业转型升级,层出不穷的文化产品给消费者带来更多文化消费的选择。鲁绣如果不能推陈出新,及时变革,那注定会被时代所淘汰。当下鲁绣在创新问题上停滞不前,主要表现在以下四个方面。

第一,在设计领域,产品内容保守传统。目前,大多数鲁绣非遗传承人年纪太大,在鲁绣的图案、纹饰、寓意等方面基本遵循传统的观念,无法满足其他年龄段尤其是年轻人的审美需求。

第二,在生产领域,机器的大规模应用造成产品内容的同质化。随着科学技术的进步和工业化的推进,机器开始大规模进入非遗消费品生产领域,鲁绣也在此基础上发展出了手绣、机绣和电脑绣三种织绣模式。机器的大规模应用确实降低了鲁绣的生产成本,降低了消费门槛,但同时也对传统的手工制品造成严重冲击。此外,鲁绣缝制的一针一线都诉说着刺绣者对美好生活的祝愿和向往,每件绣品可谓独一无二;但在机械的流水线上,大量精美、低廉、同质化的鲁绣产品被生产出来,一定程度上也使鲁绣丧失了人文内涵,变成千篇一律的工艺品。

第三,在应用领域,产品应用范围狭窄。目前鲁绣制品的应用范围方面基本局限于传统的日用品、家纺、服饰、礼品领域,而在这些传统领域同时面临着与其他绣品的竞争,鲁绣的生存空间被压缩,且未能探索新的应用领域。

第四,在销售领域,鲁绣在销售渠道方面也缺乏创新。近年来,互联网电商平台成为非遗产品销售的重要渠道。数据显示,仅淘宝一家电商平台的非遗商品年成交额连续两年同比增长超20%,非遗商品消费者规模达到亿级,这表明非遗消费在电商平台有着巨大的市场潜力。然而,目前鲁绣产品主要还是以展销和线下销售为主,线上平台并未完全搭建,这极大地限制了鲁绣的销售渠道。

(四)非遗旅游开发落后,产业链不完善

非遗旅游是近年来非遗开发的一个重要方向,也是非遗产业链的重要一环。如杨家埠年画,根据美团平台数据,截至2021 年10 月12 日,以杨家埠年画为核心打造的杨家埠民间艺术大观园门票(单价40 元)销售量超过1.4 万张,这还不包括酒店、食宿、其他文创产品的收入,这表明了非遗旅游的巨大潜力。但对鲁绣而言,目前连系统、完善的参观渠道都没有形成,相关的旅游开发更是空白,这就极大了限制了鲁绣产业链的延伸。

导致鲁绣旅游开发滞后的原因有以下两个方面。一方面,鲁绣传承人分布广泛,不聚集。根据绣种的不同,鲁绣传承人分布在各个地区,而在非遗旅游开发的利益主体圈中,传承人是直接参与非遗传承、使非遗能够沿袭的个人或群体(团体),同时也是整个利益主体圈的核心。因此,要在全省打造多个鲁绣旅游示范区明显不太现实,无法进行统一开发。另一方面,目前鲁绣的知名度较低。由于鲁绣较晚入选国家级非遗,仍需要很长的时间来拓展知名度,因此若盲目打造旅游项目,会缺乏受众基础。

四、鲁绣的保护和开发策略

(一)大力宣传推介,提高鲁绣知名度

鲁绣于2021 年刚列入国家非遗名录,在近期有着较高的热度,鲁绣要利用好这段宝贵时间,加大宣传力度。尽管目前市场刺绣份额依然被“四大名绣”所占据,但也在一定程度上造成了消费者审美疲劳,鲁绣要力求突破,通过线下线上两种模式多维度拓展宣传渠道。在线上通过公众号、短视频、微博等多种互联网营销和宣传策略,在线下可以与高校和社区合作,举办非遗进校园、非遗进社区的活动,进行鲁绣品牌的宣传推广,提高“好客山东”等知名文化品牌对鲁绣的宣传力度,打造鲁绣文化IP,着重对鲁绣的历史沿革和“八大名绣”之一的招牌进行宣传,提高鲁绣知名度。

同时,对鲁绣的历史沿革、发展历程、绣法纹饰等相关资料重新进行归纳整理,通过建立鲁绣博物馆、鲁绣官方网站等方式向大众展示,系统化地完成对鲁绣品牌的构建和塑造,使鲁绣品牌成为知名的独立文化品牌。

此外,要致力于提高鲁绣的市场竞争力。政府要颁布相关政策对鲁绣进行保护和规范,同时邀请知名的专家学者和鲁绣传承人组建鲁绣行业协会,对鲁绣的生产和推广进行引导和规范,提高鲁绣的市场竞争力。

(二)广泛吸引人才,提高鲁绣竞争力

人才是非遗保护传承的关键要素。面对鲁绣非遗传承人才短缺的问题,鲁绣可以从以下三个方面吸引人才。

首先,政府要加大对鲁绣的政策扶持和资金投入力度,对从事鲁绣非遗传承的人给予适当补贴,提高从事鲁绣行业的待遇,吸引更多的人尤其是年轻人加入到传承鲁绣的队伍当中。其次,打破师徒制的传统传承模式,推进鲁绣进高校尤其是省内的工艺美术学校,与高校建立合作基地,通过提供实习岗位的方式,让年轻人近距离接触鲁绣、了解鲁绣、加入鲁绣。最后,可以将鲁绣的传承和乡村振兴相结合,对鲁绣非遗进行旅游化开发,增加乡村就业率。当地政府可以牵头在部分村落打造鲁绣传承示范村,举办鲁绣培训班,定期邀请传承人进行指导,吸引外出务工人员回流,促进乡村人口再就业。同时,给予一定的资金扶持和专家指导,在这些示范村落发展乡村旅游,整合区域内文化资源,以鲁绣为核心打造精品旅游线路,让游客既可以享受美丽的田园村光,又可以体验历史悠久的鲁绣工艺,以此提高鲁绣的竞争力。

(三)创新变革鲁绣全产业链

缺乏创新性一定程度上造成鲁绣发展的停滞不前,因此,鲁绣要在全产业链进行创新变革。

首先,在设计领域,鲁绣要进行充分的市场调研,在刺绣的内容上进行创新。除了传统的民间纹饰之外,也要根据各个年龄段尤其是年轻人的需求,打造符合各个年龄群体审美趣味的鲁绣产品,吸引他们的兴趣。其次,在生产领域,鲁绣要把握市场定位,将手工制品和机器生产制品的市场定位精准区分,手工绣品定位中高档产品,机器制品可以生产价格低廉的产品。再次,在应用领域,鲁绣的生产不应只局限于传统的日用品、家纺等领域,还可以开拓钱包、丝巾等市场。此外,鲁绣品牌可以积极与其他品牌进行联名,来拓展品牌的知名度和用户群体的广度。最后,在销售领域,除传统的线下模式之外,要开发多渠道尤其是互联网的销售模式,积极拓展线上销售渠道。例如,在淘宝、拼多多等网购平台建立官方店铺。此外,在用短视频宣传时进行直播带货,让消费者了解鲁绣的同时激发他们的购买欲望,实现宣传和销售的双重互动。

结语

非物质文化遗产是一个民族和地区历史文化的缩影,是传统文化的重要组成部分。保护和发展好非物质文化遗产对于建设社会主义文化强国、弘扬民族精神有着重大意义。鲁绣作为齐鲁大地流传千年的优秀技艺,寄托了山东人民的情感表达,不仅是向世界展示齐鲁文化和人文风情的重要媒介和载体,同时对山东地区经济发展和产业转型有着重要意义。在国家文旅融合的时代背景下,鲁绣要把握机遇,不断转变思路,推陈出新、吸引人才,促进鲁绣在新时代绽放活力,实现新时代背景下鲁绣的创新性发展。