三坊七巷传统文化基因的居民认同及适应研究

2022-03-16高莹芳李文言

高莹芳,林 岚,胡 慧,李文言

(福建师范大学地理科学学院,福建师范大学福建省亚热带资源与环境重点实验室,福建 福州 350007)

文化基因、文化认同和文化适应已成为文化地理学、情感地理学和旅游地理学研究中的重要概念.文化基因是与生物基因具有类似特性[1],表现对传统文化的遵从和代代相传,可以外化体现为各种价值观、信念或习惯等非物质载体和文化景观等物质载体[2].文化认同是个体对某一地方文化的主观认知、情感态度、知觉评价和行为活动的过程.文化适应是指在心理和行为层面上,个体对某一地方文化作出的调整和选择行为.文化基因是文化认同和文化适应的重要体验载体,对差异性文化基因的文化认同和文化适应是影响游客旅游意愿和旅游体验的最初动力之一[3-4].历史文化街区是城市文化遗产的重要组成部分,是传承和传播城市文化基因的重要物质载体[5].随着城市历史文化街区开发深入,传统文化基因是否在历史文化街区实现良好传承与发展?其如何获得人们的文化认同和文化适应等问题成为历史文化街区开发评价研究的主要内容.国内外相关研究以历史文化街区实体空间开发评价居多,如对整体风貌改造[6]、建筑协调性[7]、街巷肌理保存度[8]、公共空间环境[9]等评价;关于历史文化街区承载的地方文化基因的传承度、旅游文化感知、城市居民的满意度等社会文化层面的评价相对较少;学者侧重对历史文化街区开发前和开发中两个阶段的评价,但对历史文化街区开发后的评价及其传统文化基因开发的再评价等研究相对薄弱.

国内外学者关注文化基因概念、分类以及传承路径等研究居多,主要基于哲学、民族学、文化学、人类学、建筑学、城市学等不同学科视角,探讨文化基因内涵和类型,多采用文化基因载体或表现形式是否为实体、文化基因在文化系统中的地位和内在逻辑关系划分文化基因的类型;多采用实地考察和文献资料法,判断文化基因在地方传统文化继承中的缺失,探析其传承途径;研究尺度多以城市、村镇、街区为主[10-13].学者认为人作为文化基因的继承者和创造者,其自身对文化基因的认同和适应,是文化基因得以延续的关键[14].其次,文化认同理论、量表、影响因素以及旅游情境下的文化认同等研究较多,研究对象以少数民族大学生、来华留学生、游客和农民工为主[15-18];文化适应研究以文化适应模型、量表、影响因素和旅游视角下的文化适应等内容居多,研究对象多为移民、少数民族大学生、旅行者等[19-21].但有关历史文化街区文化基因分类、文化认同和文化适应的传承效果评价研究尚显不足.本研究尝试从居民视角,研究其对历史文化街区旅游开发后所呈现的传统文化基因的认同与适应特征,以期拓宽历史文化街区开发评价研究视角.

三坊七巷历史文化街区(以下简称“三坊七巷”)素有“中国城市里坊制度活化石”和“中国明清建筑博物馆”的美称,是中国十大历史文化名街之一和国家5A级旅游景区,被世界联合国教科文组织列入世界文化遗产预备清单.自2004年以来,为激发街区活力,保护和传承三坊七巷丰富的传统文化基因,三坊七巷管委会坚持以保留文化基因真实性和完整性、集中与分散业态组合布局等原则,对街巷传统建筑开展保护性修复更新,不断统筹旅游商业业态及品种开发.福州老字号和非物质文化遗产等蕴含着福州传统文化及技艺成为三坊七巷南后街商业文化特色的重要载体[22].国内学者关注三坊七巷的景观设计[23]、开发模式[24]、商业业态[25]、原真性保护[26]等研究居多,且多以游客视角;关于三坊七巷旅游开发评价研究的成果较少.三坊七巷旅游开发后,其所承载的传统文化基因主要有哪些?福州居民对其文化基因是否认同和适应?其文化认同和文化适应是否存在群体差异?表现哪些特征?基于以上问题,借鉴国内外学者关于文化基因、文化认同和文化适应分类研究,本文尝试构建三坊七巷传统文化基因的分类体系,并以此为基础,设计出三坊七巷文化基因的居民文化认同和文化适应量表,通过574份福州居民调查问卷,采用主成分分析法、聚类分析法和差异对比分析法,分析福州居民对三坊七巷传统文化基因的文化认同和文化适应特征,发现存在的问题.研究成果有助于了解历史文化街区传统文化基因开发后的居民文化认同与文化适应的评价特征,为地方政府及管理部门提升历史文化街区传统文化传承和保护性发展提供一定的参考依据.

1 相关文献回顾

1.1 文化基因分类

20世纪50年代,人类学家kroeber[27]提出文化中存在与生物基因类似、可遗传的文化基因假设 ;1976年理查德·道金斯(Richard Dawkins)[1]首次提出文化基因(Meme)的概念,认为文化基因是从生物学中的基因理论衍生出来的,用来研究文化传播和进化的思维模式,是在语言、观念、信仰和行为方式等传递过程中与生物遗传基因相类似的文化传播单位或模仿单位.苏珊·布莱克摩尔(Susan Blackmere)[28]阐释“文化基因”作为一种复制因子,在功能和作用上可以与生物基因具有某种相似性;国外学者多从文化复制、传播视角,研究文化基因的产生条件以及复制传播的影响因素、动力机制[29]及算法模型[30].受信息技术发展影响,近年来网络文化基因成为新的研究热点,学者从宏观视角,将网络文化基因分为文本、图像、视频等3类[31]或分为混合图像和稳定图像两类[32];或从微观角度关注某一特定网络文化基因的分类,如将现代时尚文化基因分为非商业、商业、反时尚和时尚友好等4类[33].

20世纪80年代末,国内学者开始从哲学、人文景观学、民族学和城市学等视角,探讨文化基因内涵、分类和传承路径等内容,认为文化基因是长久稳定存在的思维方法和思维习惯,内化于各种文化现象中,在时空中传播与传承的基本理念或精神[34-35],是可复制文化传统和可复活的传统文化思想因子[36],拥有复制性特征的特定元素,如共同的信仰、共同的价值观等[37];且文化基因不纯粹是精神概念[38],而是游离于意识形态和物质形态文化之间的活跃因子,可通过物质载体得以表现.从人文景观学和城市学视角,学者认为文化景观基因是指某种代代传承的区别于其他文化景观的文化因子,其对某种文化景观形成具有决定性作用[2],是对历史文化、空间形态产生重要影响的基本因子或要素,是传统文化传承、发展及变迁的基本单位[39];文化基因作为城市的遗传密码,是城市文化继承、创新、流传的根本,也是城市发展的核心[11].总之,文化基因分类主要基于2个分类:一类是根据文化基因的载体或表现形式是否是实体物质,将文化基因分为物质文化基因和非物质文化基因[11]、显性基因和隐性基因[12].另一类是根据文化基因在文化体系中的重要程度或所处地位,划分为主体基因、附着基因、混合基因以及变异基因[13].在文化基因分类基础上,学者提出文化基因谱系图[10].本研究采用物质文化基因和非物质文化基因的二元分类,依据三坊七巷传统文化基因内在属性和逻辑关系,构建出能够全面反映文化基因之间亲缘关系和地方文化信息的三坊七巷传统文化基因分类体系.

1.2 文化认同分类

国外学者主要从个人和社会层面理解文化认同,认为文化认同是个体的自我主观意识、知觉和自我定义的反映[40],或指个体对某一群体(如民族或国家)的归属感[41].文化认同研究主要基于文化认同测量量表,关注移民和少数族裔的文化认同分类研究居多,如多群体民族认同测量(Multigroup Ethnic Identity Measure,MEIM)和直交文化认同量表(The Orthogonal Cultural Identification Scale,OCIS),前者从“肯定、归属和承诺”(affirmation,belonging and commitment)、“探索、了解和参与”(explore,learn about and involved)维度测量民族认同类型[42];后者以“你是否了解该文化的特殊风俗”“你或者你的家庭是否按照传统文化生活”和“你或你的家庭按照这种生活方式,是否让你们成为成功的人或家庭”等30个题项测量个体对自身文化及主流文化的认同程度[43].

国内文化认同分类研究以借鉴国外文化认同理论及模型为主,如基于黑人认同四阶段模型(包括民族自我认同、民族归属感、民族态度和民族行为卷入等4个维度),学者将藏族大学生分为主流文化认同、积极的民族认同和消极的民族认同等3种类型[44];结合“购物车”理论和双重文化认同理论,采用田野调查法,发现美国华人具有“购物车式”双重文化认同特征,并将其分为混杂和交替两种类型[45].基于心理学认知原则,以“认知、情感、知觉(或行为)、或社会化”等三维或四维度构建文化认同量表,学者探讨民族村寨居民、少数民族大学生和在华留学生等群体的文化认同结构及特征较多[16,46-49];以认知性、情感性和评价性等3个维度,研究大陆游客对台湾文化的认同[18];也尝试引入跨学科理论模型,开展旅游背景下的文化认同研究,如基于AIDA(Attention,Interest,Desire and Action)模型(包括节庆认知、文化认知、节庆体验、文化体验、文化认同和支持态度等6个维度),将节庆参与者形成文化认同的过程分为注意、兴趣、认同和行为等4个阶段[50].借鉴已有较为成熟的文化认同分类研究,本文从认知、情感、知觉和行为等4个维度构建文化认同量表,以此调查分析福州居民对三坊七巷传统文化基因的主观认知、情感态度、知觉评价和行为表现是否存在非常不认同、比较不认同、一般认同、比较认同和非常认同等不同文化认同类型.

1.3 文化适应分类

19世纪末,Powell首次提出文化适应的概念,Rudmin[51]认为文化适应是来自外来文化者模仿新文化所导致的心理变化.从人类学视角,学者多从群体层面关注文化适应对文化变迁的影响,如1936年Redfield等[52]认为文化适应是由个体组成,且具有不同文化背景的群体之间,发生持续、直接的文化接触,导致一方或双方原有的文化模式发生变化的现象.而从心理学视角,学者多以个体层面分析在文化适应过程中的个体心理变化,如1967年Graves[53]认为文化适应是个体在与其他文化接触过程中所经历的信仰、态度和行为等发生改变;1990年Berry[54]认为文化适应是两个或两个以上具有不同文化的群体及其成员在相互直接、持续接触中所产生的文化和心理等变化过程,发生改变的既可能是某一群体及其成员,也可能是接触双方.国外学者主要基于单线性[55]、双线性[56]和多线性文化适应模型[57-58]开展文化适应分类研究,如1921年Parks等[55]提出单线性文化适应模型,认为移民对主流文化适应的结果是移民原有文化消失,保留主流文化.最初,学者多基于单线性文化适应模型,从社会交往、个人价值观、生活方式[59-62]等维度构建文化适应量表,将文化适应分为原文化、二元文化和主流文化等3类,少数情况下分为原文化和主流文化等2类.20世纪80年代,随着实证研究深入和民权运动兴起,一些学者认为在文化适应过程中个人的原文化和主流文化可以共存,其中Berry提出的双线性文化适应模型受到学者广泛认同.Berry根据个人和群体在多元文化社会中回答的两个重要问题:(1)认为维持本民族文化认同和特征是否有意义?(Is it considered to be of value to maintain cultural identity and characteristics ?)(2)认为保持与其他群体的关系是否有价值?(Is it considered to be of value to maintain relationships with other groups ?)将文化适应分为整合(integration,即保持本民族身份,与其他群体保持关系)、同化(assimilation,即放弃本民族身份,与其他群体保持关系)、分离(separation,即保持本民族身份,不愿意与其他群体保持关系)和边缘化(marginalisation,即放弃本民族身份,不愿意与其他群体保持关系)等4个类型,其中,文化适应程度最高类型是整合,依次是同化、分离和边缘化[56].基于Berry的双线性文化适应模型开展文化适应分类研究较多,学者主要从价值观、社会关系和生活方式[63-67]等维度构建文化适应量表,通常将文化适应分为整合、同化、分离和边缘化4类,少数情况下分为整合、同化和分离3类.20世纪90年代以来,实证研究发现双线性文化适应模型尚无法全面解释一些复杂的文化适应问题,邻里资源、社会网络、种族歧视等因素对文化适应的影响[68]引起学者的关注,尝试构建多线性文化适应模型,如基于社会心理学视角,Bourhis等在Berry双线性文化适应模型的基础上提出交互式文化适应模型(The Interactive Acculturation Model;IAM),认为移民文化适应类型受国家移民政策(immigration policies)、多元主义意识形态(pluralism ideology)、公民意识形态(Civic Ideology)、同化意识形态(Assimilation Ideology)、民族主义意识形态(Ethnist Ideology)等国家意识形态以及东道国主流群体的文化适应类型等多因素影响,东道国主流群体的文化适应类型划分为整合(integration)、同化(assimilation)、隔离(segregation)、排斥(exclusion)和个人至上(Individualism);将移民群体的文化适应类型划分为整合(integration)、同化(assimilation)、分离(separation)、失范性/边缘性(anomie/marginalisation)和个人至上(Individualism)[58].学者主要从公共领域的就业和租房、私人领域的婚姻和文化[69-71]等多视角,探讨主流群体和移民群体的文化适应类型.但该模型仍处于探索阶段,尚未构建较为成熟的量表.国内文化适应分类研究主要借鉴国外文化适应理论及模型,其中,Berry双线性文化适应模型引用最多,如根据主族和客族的文化认同维度,将留学生文化适应类型分为整合、同化、分离和边缘化[72];根据心理和行为文化适应维度,将少数民族大学生[73]、青少年[74]等群体的文化适应类型划分为双重整合(心理和行为都整合)、双重分离(心理和行为都分离)、双重边缘化(心理和行为都边缘化)、工具性整合(心理边缘化,行为整合)与工具化同化(心理边缘化,行为同化)等类型;也有学者从社会文化[75]、交流媒介[76]、态度[77]、日常生活[78]、主动参与合作性[79]等维度,探讨少数民族大学生、农民工、青少年和留学生群体的文化适应的整合、同化、分离和边缘化特征.

综上,国内外学者多以Berry双线性模型为基础,开展以移民(immigrant)、少数民族(minority)等群体对国家或民族文化适应研究居多.本文以福州居民为研究对象,从日常生活、价值态度、参与体验和社会交往等4个维度,分析居民对三坊七巷传统文化基因的文化适应特征.

2 数据来源及处理

2.1 问卷设计

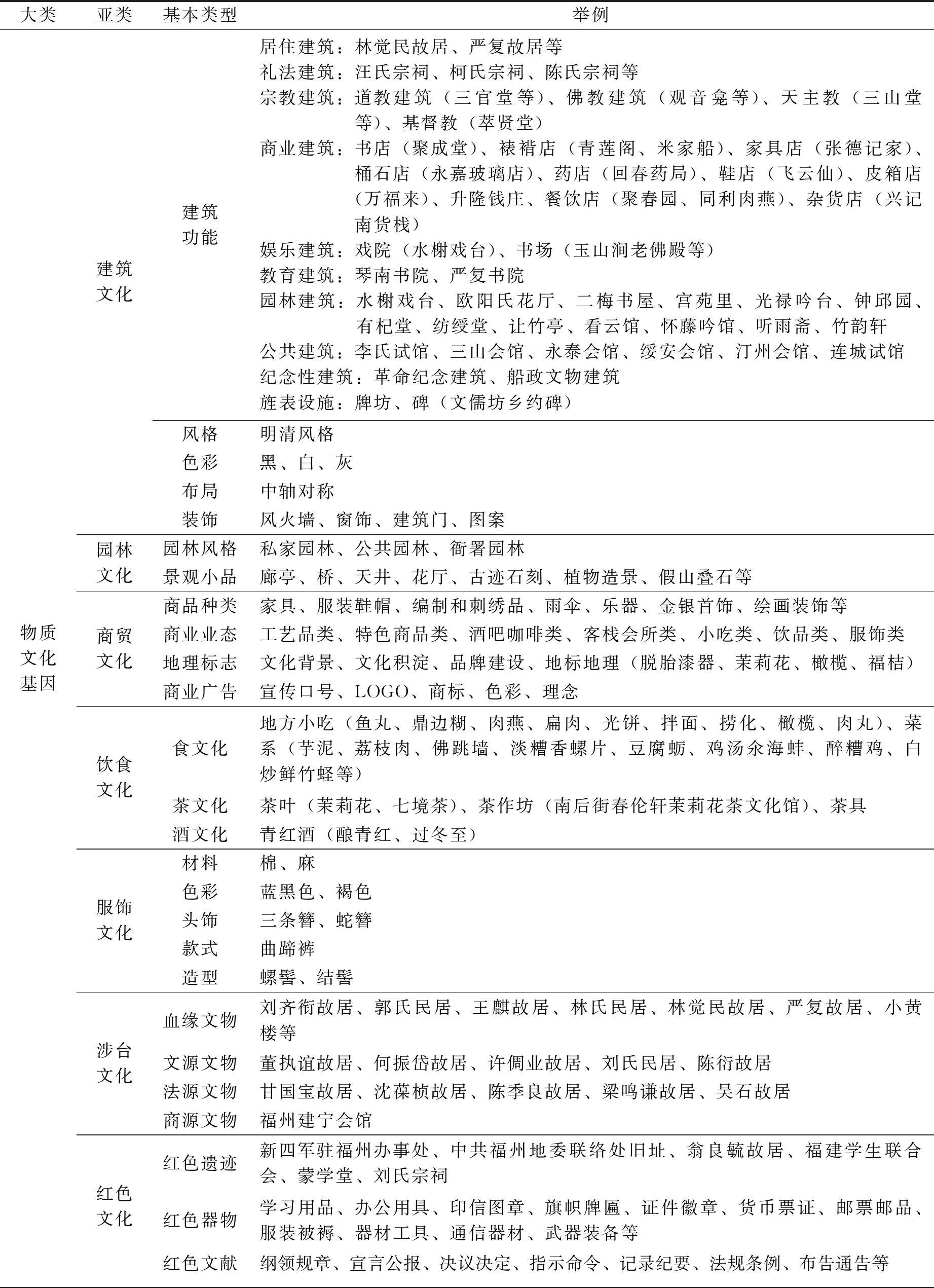

构建文化基因分类体系,是设计福州居民传统文化基因的文化认同和文化适应量表的基础.首先,本文采用应用最广的二元分类法,将三坊七巷传统文化基因分为物质文化基因和非物质文化基因;其次,依据三坊七巷实际彰显传统文化基因的内在属性和逻辑关系,将三坊七巷传统文化基因分类体系确定为2个大类(物质文化和非物质文化)、18个亚类和66个基本类型,其中,“物质文化”基因包括建筑文化、园林文化、商贸文化、饮食文化、服饰文化、涉台文化和红色文化等7个亚类27个基本类型;“非物质文化”基因包括宗族文化、书院文化、街巷文化、传统工艺、表演艺术、名人文化、文学、宗教文化、民俗文化、语言文化和船政文化等11个亚类39个基本类型(表1).

表1 三坊七巷历史文化街区传统文化基因分类体系

其次,以三坊七巷传统文化基因分类体系中18个亚类为认同内容,从“认知”“情感”“知觉”和“行为”4个维度,初步设计福州居民对三坊七巷传统文化基因的认同量表(包括61个因子),其中,考虑到对象的可测量性,在“认知”“情感”“知觉”问卷调查中分别以“对历史文化街区(18个亚类)传统文化的了解”“对历史文化街区(18个亚类)传统文化的热爱”“对历史文化街区(18个亚类)传统文化的评价”等共54个因子来表征;“行为”维度主要从“居民学习三坊七巷历史文化知识”“参与三坊七巷历史文化街区文化活动”“维护三坊七巷历史文化街区文化形象”“宣传三坊七巷历史文化街区文化的意愿程度”等共7个题项进行测量.再者,以Berry双线性模型为基础,从“日常生活”“价值态度”“参与体验”和“社会交往”等4个维度,初步设计福州居民对三坊七巷传统文化基因的适应量表(包含24个因子).综上,调查问卷内容主要包括3个部分:一是福州居民对三坊七巷传统文化的认同情况,要求应答者对61个文化认同维度表明自己的认同程度(1=非常不认同;2=比较不认同;3=一般认同;4=比较认同;5=非常认同).二是福州居民对三坊七巷传统文化的适应情况,要求应答者对24个文化适应维度表明自己的适应程度(1=非常不适应;2=比较不适应;3=一般适应;4=比较适应;5=非常适应).三是被调查者的人口统计学特征.

问卷发放对象选择在福州居住一定时间、至少去过一次三坊七巷且对福州传统文化有一定熟悉程度的居民进行问卷调查.先开展50份问卷的预调查,预调研数据分析结果合理.最终发放600份问卷,收回有效问卷574份,问卷有效率达95.67%.调查时间为2019年9月15至30日、2019年10月7至15日.样本统计显示:男性占53.48%,女性占46.52%;年龄以30-54岁占比最高,占53.48%;具有高中或中专及以上学历占78.57%;职业以工人、服务或销售人员及个体职业者为主(占43.03%);个人收入在6 000元以下占89.90%;居住福州10年以下的居民占39.89%,居住10-20年的占40.59%,居住20年以上占19.52%;居住在福州市主城区(鼓楼区、台江区、晋安区、仓山区)占66.37%,其他地区(马尾区、长乐区、高新区、福清市及市辖县)居民占33.63%;参观次数在5次以下占30.49%,6-15次以上占48.08%,16次以上占21.43%;居民选择最多的参观方式是与家人一起参观(占92.86%),其次是选择与朋友一起参观(占70.03%),独自参观的人数较少(占11.67%).

续表1

2.2 数据处理

2.2.1 信度效度检验

据信度及效度检验结果显示:调查总量表的Cronbach’sa系数为0.917,文化基因认同量表的Cronbach’sa系数为0.932,文化基因适应量表的Cronbach’sa系数为0.828,Cronbach’sa系数均大于0.700,具有较高的信度.调查总量表的KMO值为0.940,Bartlett’s球形检验的近似卡方分布值为40 483.510(P=0<0.05);文化基因认同量表的KMO值为0.960,Bartlett’s球形检验的近似卡方分布值为32 232.730(P=0<0.05);文化基因适应量表的KMO值0.885,Bartlett’s球形检验的近似卡方分布值为7 406.332(P=0<0.05),以上量表KMO>0.700,Bartlett’s球形检验的显著性值P=0<0.05,拒绝原假设,说明该量表数据适合开展主成分分析.

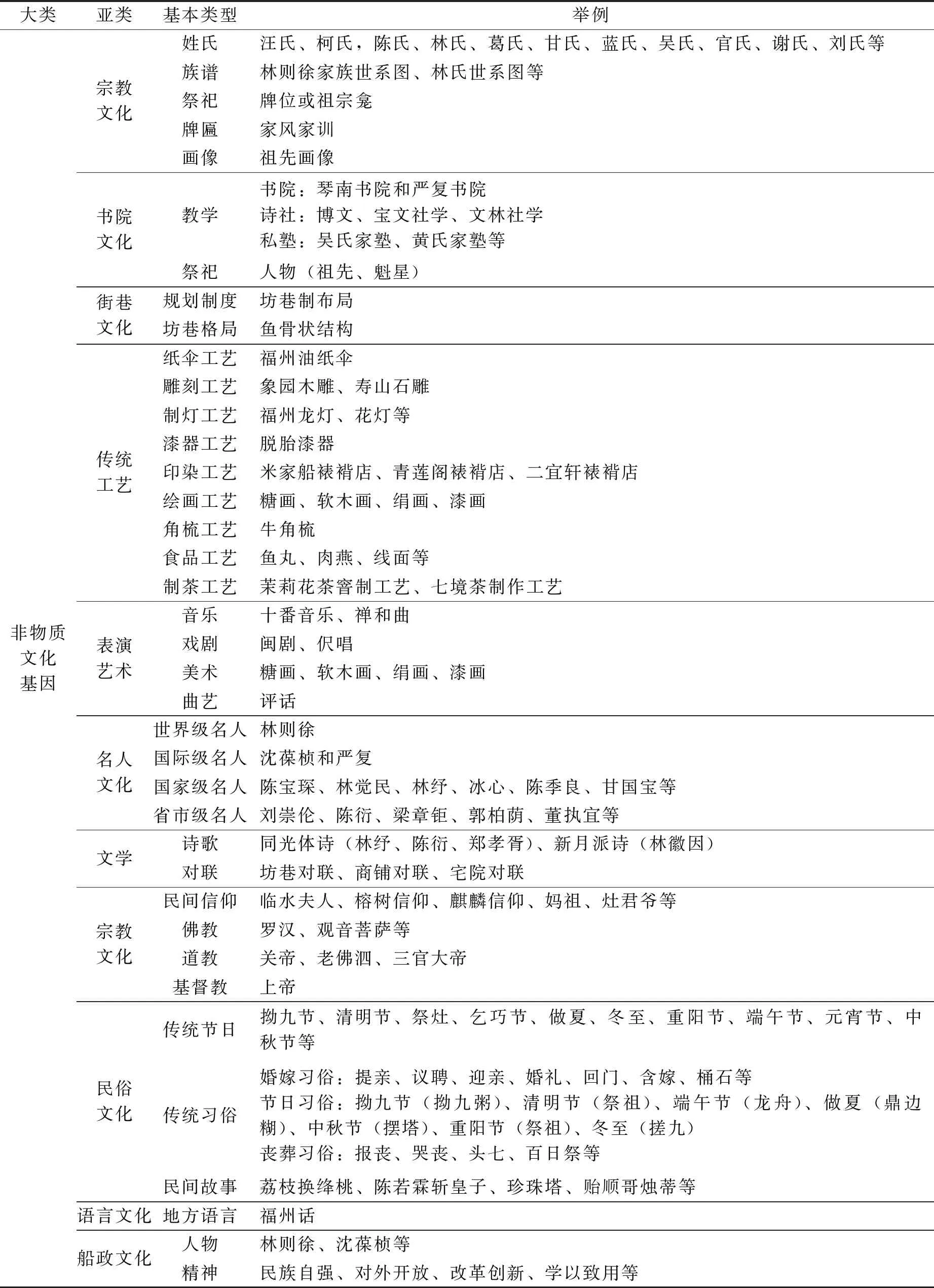

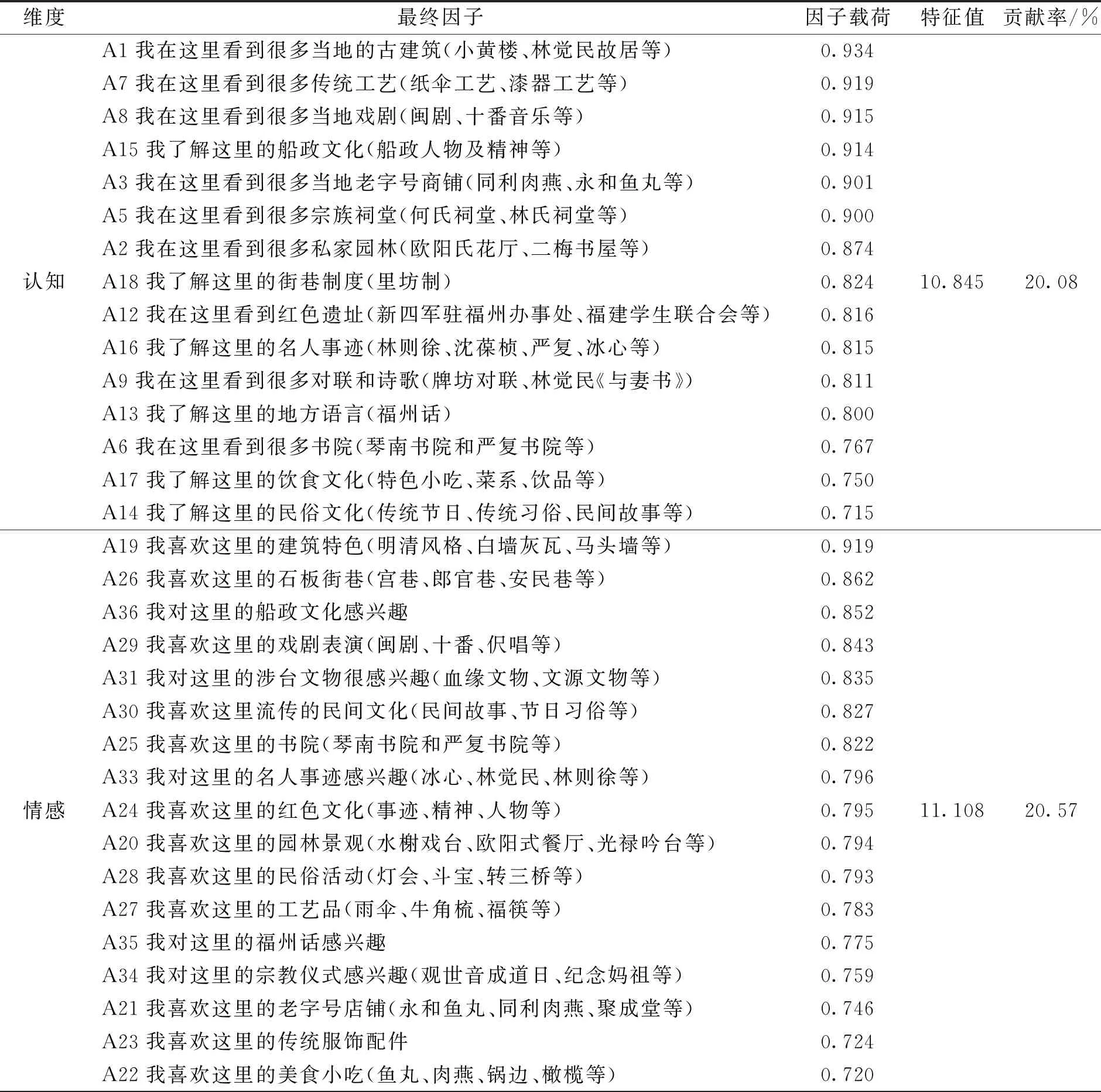

2.2.2 主成分分析

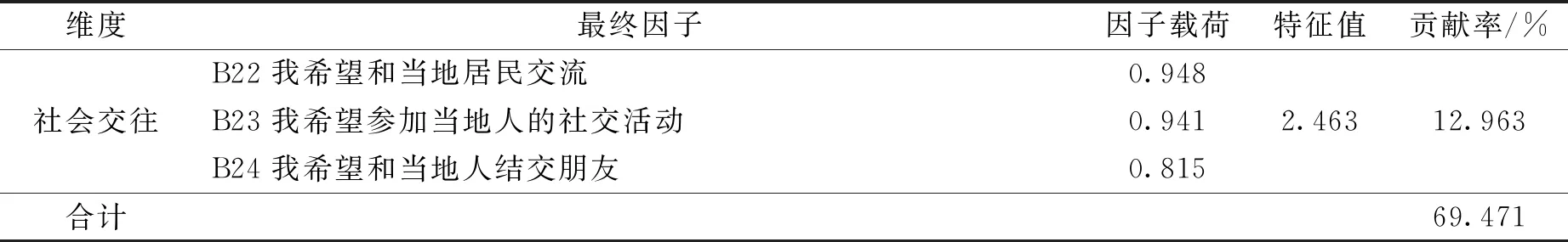

采用SPSS 25.0软件,分别对以上初拟的61项文化基因认同因子和24项文化基因适应因子进行主成分分析.均采用相关性矩阵法和最大方差旋转法;据因子旋转后的载荷矩阵,依次删除载荷量小于0.700的指标;分别经过111次和29次反复剔除实验,删除7个文化基因认同因子和5个文化基因适应因子,最后以累计贡献率达68.916%和69.471%为最优方案,分别确定命名“认知”“情感”“知觉”“行为”等4个维度,共54个因子的文化基因认同量表(表2),以及包括“日常生活”“价值态度”“参与体验”“社会交往”等4个维度,共19个因子的文化基因适应量表(表3).以上结果是基于有效问卷574份的主成分分析,在一定程度上体现出福州居民认同和适应三坊七巷传承传统文化基因的共性特征.

表2 福州居民对三坊七巷传统文化基因认同因子的主成分分析结果

续表2

表3 福州居民对三坊七巷传统文化基因适应因子的主成分分析结果

续表3

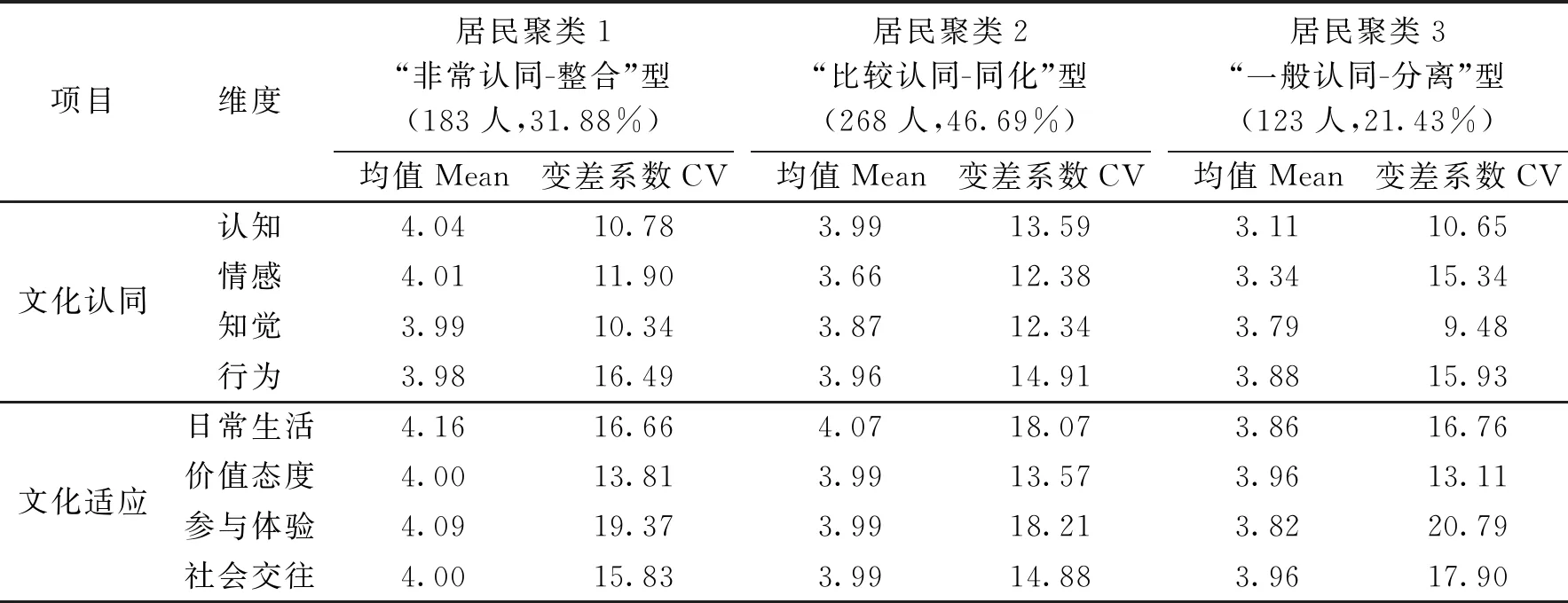

2.3 聚类分析

为探索福州居民对三坊七巷传统文化基因的认同和适应类型是否存在差异,本文采用系统聚类中的分层聚类(hierarchical cluster method),运用组内平均联结法,选择欧氏距离进行聚类分析;其次,通过聚类树形图的比较分析,结合均值、变差系数(CV)以及文化认同类型和Berry双线性模型的整合、同化和分离等文化适应类型分类,确定出不同的居民类型,并总结福州居民对三坊七巷传统文化基因的文化认同及文化适应特征及其群体差异.

3 研究结果

3.1 三坊七巷传统文化基因彰显与居民文化认同和适应

据三坊七巷实际彰显传统文化基因的分类调查显示(表1),三坊七巷传承福州传统文化基因内容丰富,包含“物质文化”基因和“非物质文化”基因2个主类,涉及建筑文化、园林文化、商贸文化、饮食文化、服饰文化、涉台文化、红色文化、宗族文化、书院文化、街巷文化、传统工艺、表演艺术、名人文化、文学、宗教文化、民俗文化、语言文化及船政文化等18个亚类及其66个基本类型.但在结合有效问卷574位居民的文化认同和适应的主成分分析发现,三坊七巷实际彰显的一些传统文化基因被福州居民所认同和适应的程度较弱,具体体现在7个文化认同因子和5个文化适应因子被剔除,其中被剔除的7个文化认同因子分别是:“我在这里看到很多当地传统服装饰件(三条簪、蛇簪等)(A4)”“我在这里看到很多宗教建筑(树神庙、萃贤堂等)(A10)”“我在这里看到很多涉台文物(沈葆桢故居、严复故居等)(A11)”“我对这里的祠堂家谱感兴趣(林氏家谱、刘氏家谱等)(A32)”“我认为这里的服饰风格与当地自然环境密切相关(A40)”“我认为这里的文学思想对当地影响深远(A50)”“我认为这里的书院环境十分舒适(A52)”等;被剔除的5个文化适应因子分别是:“我知道这里有很多园林景观(水榭戏台、欧阳式餐厅等)(B2)”“我知道这里积淀的精神思想文化(红色精神、船政精神等)(B7)”“我知道这里的民间文化(对联、诗歌及文学等)(B8)”“我知道这里的人喜欢喝茶(茉莉花茶、七境茶等)(B11)”“我会穿戴富有福州特色的服饰配件(曲蹄裤、三条簪等)(B19)”等.

3.2 三坊七巷传统文化基因的居民认同和适应差异

据对574位居民的文化认同和文化适应聚类分析发现:总体上,福州居民对三坊七巷传统文化基因表现为“一般认同”“比较认同”和“非常认同”;“一般适应”“比较适应”和“非常适应”,即对三坊七巷传统文化基因不存在不认同和不适应.其次,福州居民在文化认同和文化适应因子特征也表现不同程度的差异,可将福州居民划分为3种类型(表4):“非常认同-整合”型居民(183人,占31.88%)、“比较认同-同化”型居民(268人,占46.69%)和“一般认同-分离”型居民(123人,占21.43%),其中,“非常认同-整合”型居民是指对三坊七巷传统文化具有非常高认知、非常高情感、非常高知觉和非常认同行为,且三坊七巷文化在其日常生活、价值态度、参与体验和社会交往等方面表现非常适应的人群;“比较认同-同化”型居民是指对三坊七巷传统文化具有较高认知、较高情感、较高知觉和较高认同行为,在其日常生活、价值态度、参与体验和社会交往等方面表现比较适应的人群;“一般认同-分离”居民是指对三坊七巷传统文化具有一般认知、一般情感、高知觉和高认同行为,且在其日常生活、价值态度、参与体验和社会交往中,对三坊七巷传统文化表现一般适应的人群.再者,三类居民在“知觉”文化认同维度的变差系数均最小,“行为”认同维度变差系数均最大,即体现居民在“行为”文化认同维度的离散程度最大;特别是“一般认同-分离”型居民,对三坊七巷“行为”“情感”和“认知”文化认同维度的变差系数均比“知觉”维度表现出较大的离散程度.在文化适应方面,三类居民对三坊七巷“参与体验”“日常生活”文化适应维度的离散程度均最大,除此之外,“一般认同-分离”型居民在“社会交往”维度的变差系数也较大.

表4 福州居民对三坊七巷传统文化基因的认同及适应的聚类结果

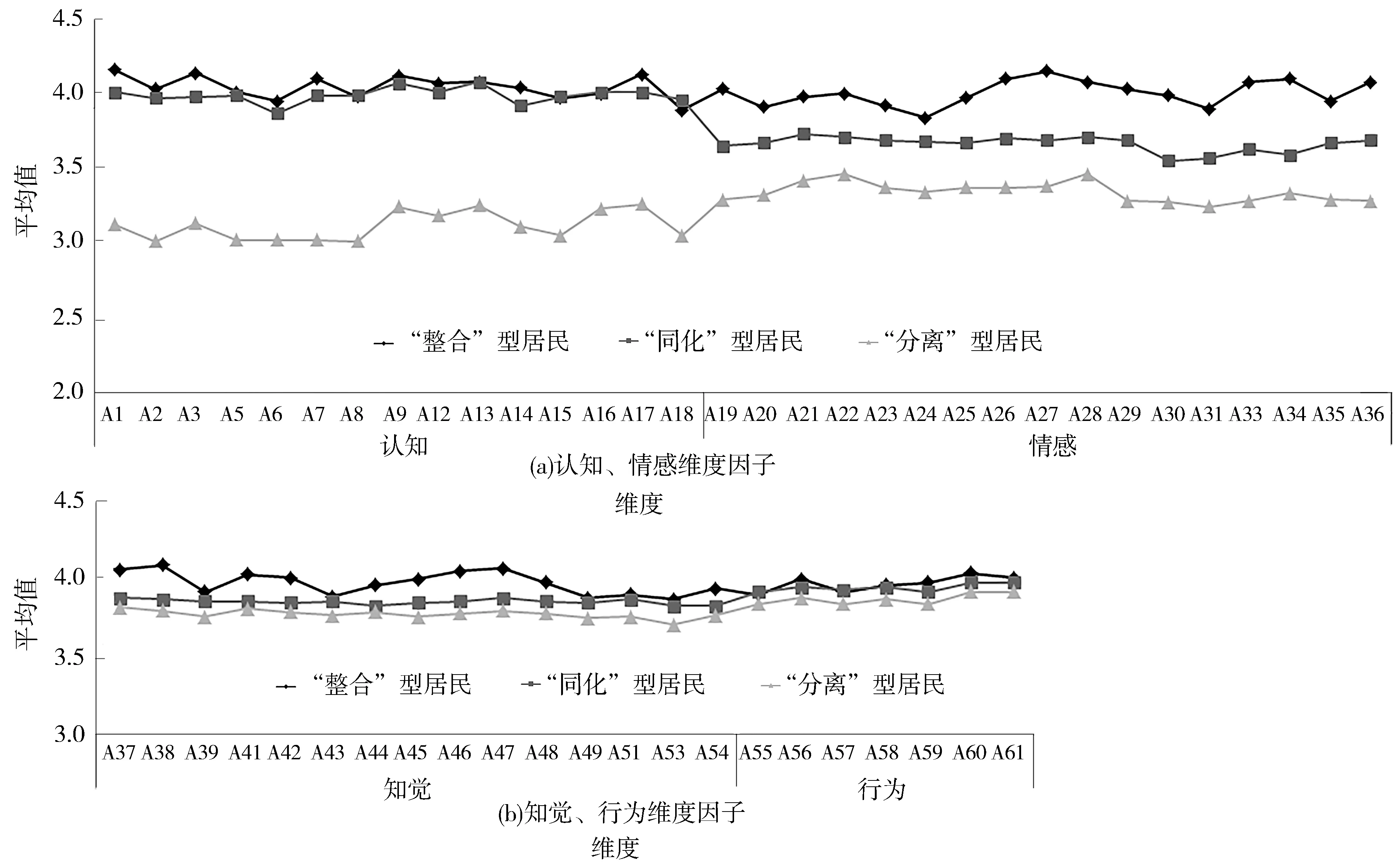

3.3 三类居民对三坊七巷传统文化基因的认同特征

据三类居民对三坊七巷传统文化基因认同维度因子分析(图1):三类居民在“行为”维度差异最小,在“知觉”维度较小;但在“认知”维度差异最大,其次是“情感”维度差异较大.特别是“一般认同-分离”型居民相对表现出“较低认知、较低情感,高知觉和高行为”的认同特征,反映出这一类居民虽然具有高知觉,高意愿参与、宣传、保护和传承传统文化基因的行动力,但其在认知和情感上仍处于“一般”认同的状态,具体依次体现在:对三坊七巷私家园林(A2)、宗族祠堂(A5)、书院(A6)、传统工艺(A7)、当地戏剧(A8)、船政文化(A15)、街巷制度(A18)等传统文化基因认知较低;对三坊七巷的涉台文物(A31)、民间文化(A30)、戏剧表演(A29)、名人事迹(A33)、船政文化(A36)、建筑特色(A19)、福州话(A35)、园林景观(A20)、宗教仪式(A34)和红色文化(事迹、精神、人物,A24)等传统文化的情感(喜欢)程度也较低.

图1 三类居民的文化认同维度因子平均值

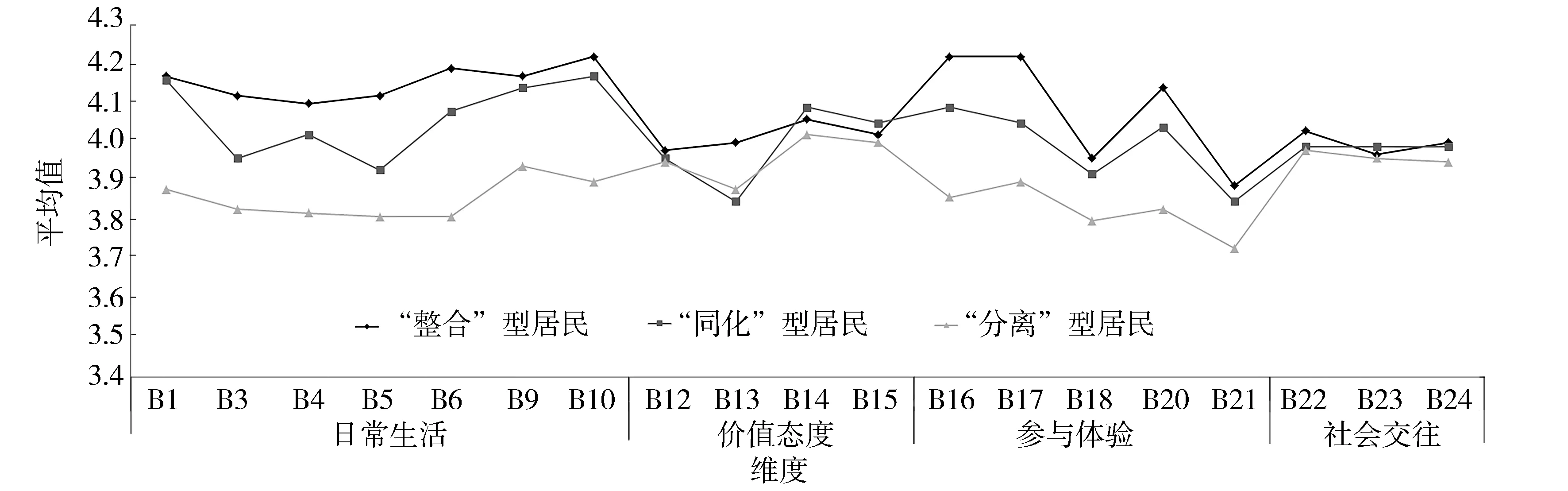

3.4 三类居民对三坊七巷传统文化基因的适应特征

据三类居民对三坊七巷传统文化基因适应维度因子分析(图2):三类居民在“社会交往”维度差异最小,“价值态度”差异较小;但在“日常生活”和“参与体验”维度差异都较大.三类居民都希望与当地居民交流(B22)、结交朋友(B24),参加当地人的社交活动(B23),都非常认可祠堂对于维系家族关系的重要性(B12)、三坊七巷现有的保护方式(B14),如有时间,会常来这里看看(B15)等价值态度;但一些居民对三坊七巷“日常生活”和“参与体验”的文化适应相对较低,如“一般认同-分离”型居民对这里的书院对传承地方文化很重要(B13)的“价值态度”、对于这里的宗教信仰(B5)、地方方言(B6)、街巷布局特点(B4)、名人故事(B3)和建筑风貌特色(B1)等“日常生活”维度的文化适应均表现一般;对来三坊七巷参加祭祀活动(B21)、观看特色表演艺术(B18)、用福州话与当地人交流(B20)、参加民俗活动(B16)和学习传统工艺(B17)等“参与体验”维度的文化适应也相对较低.

图2 三类居民的文化适应维度因子平均值

4 结论与讨论

基于国内外文化基因、文化认同和文化适应分类研究认识,本文分别采取二元分类法(物质文化基因和非物质文化基因),“认知、情感、知觉和行为”等4个文化认同维度,“日常生活、价值态度、参与体验和社会交往”等4个文化适应维度,实际调研构建了三坊七巷历史文化街区传统文化基因分类体系,确定了居民对三坊七巷传统文化基因的文化认同和文化适应量表,开展问卷调查、主成分分析和聚类分析,实证探讨福州居民对三坊七巷传统文化基因的文化认同和文化适应特征及其差异.在一定程度上,研究结果也反映出福州居民对三坊七巷历史文化街区传承与保护性开发当地传统文化基因成效的评价,此有别于政府、专业人士(建筑、景观及旅游等)、开发商或游客等其他利益主体视角下的评价.评价结果对历史文化街区如何可持续地传承城市传统文化研究具有一定的参考价值.主要研究结论如下:

(1)三坊七巷拥有丰富的地方传统文化基因类型,具体包括2个主类、18个亚类及66个基本类型.其中,“物质文化”主类基因包含建筑文化、园林文化、商贸文化、饮食文化、服饰文化、涉台文化及红色文化等7个亚类27个基本类型;“非物质文化”主类基因有宗族文化、书院文化、街巷文化、传统工艺、表演艺术、名人文化、文学、宗教文化、民俗文化、语言文化及船政文化等11个亚类39个基本类型.这些传统文化基因是三坊七巷历史文化街区开发后所彰显出福州地方传统文化的重要体现.

(2)居民对于目前三坊七巷开发传承的传统文化基因,不存在不认同和不适应,但存在“非常认同-整合”型(占31.88%)、“比较认同-同化”型(占46.69%)和“一般认同-分离”型(占21.43%)等三类居民,其对三坊七巷传统文化基因的文化认同和文化适应总体上表现一些共性和局部差异性特征:三类居民的“行为”和“知觉”文化认同都最高且群体差异最小,但在“认知”和“情感”维度差异最大,提升三坊七巷传统文化基因的居民认知、增强其情感认同应成为未来三坊七巷历史文化街区建设与协调发展的重要内容.其次,三类居民在“社会交往”的文化适应均较高且群体差异均最小,“价值态度”群体差异也较小,但在“日常生活”和“参与体验”维度的文化适应群体差异均较大,反映出这两个维度的一些因子的文化适应能力都有进一步提高的必要性.综上,三类居民在“行为”维度和“社会交往”维度普遍最认同和最适应,这与国外一些学者[80-82]的研究结果基本一致,即文化认同与文化适应程度虽存在维度差异,在一般情况下行为维度和社会交往维度比其他维度更先认同和先适应.

(3)居民对于目前三坊七巷开发传承的传统文化基因的认同和适应程度存在差异.基于表征理论[83]和非表征理论[84]分析,三坊七巷仍存在建筑实体要素保护好,但一些蕴含文化意义表征的文化传承尚有欠缺的现象,如尚有7个文化认同因子和5个文化适应因子未被居民感知到;居民对于一些表征文化的意义并不完全理解,还没有非常认同和比较认同,说明实体保护与文化意义传承仍有一定的分离;居民对于三坊七巷的一些表征文化的文化认知、情感和价值态度都有待于进一步提升,主要表现在建筑、文物等实体形式下所体现的私家园林文化、宗族祠堂、书院文化、涉台文物、船政文化等.其次,对于体现三坊七巷具身的、日常实践的非表征文化,如当地戏剧(闽剧、十番音乐等)及表演、传统工艺、流传的民间文化、名人事迹、祭祀活动、民俗活动等情感认同和体验实践也尚有较大提升空间.且居民到三坊七巷具身实践的文化意义普遍较低,居民的认知、情感与其具身的真实实践也存在一些不一致的状态.未来,要认识到三坊七巷文化基因的表征文化和非表征文化的传承开发对于居民和游客同样重要,这也符合Helbrecht[85]提出的表征文化和非表征文化共同保护的观点,才有利于三坊七巷实体景观保护与文化意义持续有效的传承.

基于三坊七巷开发传承的传统历史文化基因分类体系,分析福州居民对三坊七巷历史文化街区传统文化基因的文化认同与文化适应特征仅是一种探索性研究,试图从居民视角评估历史文化街区传承传统文化基因的开发成效.考虑到城市居民文化认同与文化适应的复杂性,以及我国不同城市历史文化街区文化和开发水平的差异,后续可结合不同历史文化街区开发案例以及不同城市居民文化认同及适应研究,进一步开展验证及比较研究.本研究仅探讨居民文化认同与文化适应特征及群体差异,文化认同是否可以促进文化适应?文化适应是否可以促进文化认同?两者之间是否存在作用机制等,也是未来尚可进一步关注的问题.