以考古研究为背景,培养学生化学核心素养

2022-03-16李瑞哲高红艳邱超

李瑞哲 高红艳 邱超

摘要:基于考古研究,了解化学学科在考古研究中的作用,开展“化学揭开历史的神秘面纱”的教学设计,向学生展示化学学科在文物年代鉴定,文物保护,人文历史领域的重大作用,为学生化学核心素养的养成提供了新思路。

关键词:考古;化学;教学设计;化学核心素养;同位素

文章编号:1008-0546(2022)02x-0034-04

中图分类号:G632.41

文献标识码:B

doi:10.3969/j.issn.1008-0546.2022.02x.009

一、人类文明的发展需要化学支持

三星伴月数千载,重启发掘再探秘。三星堆遗址出土的神秘青铜神树,迷人的青铜纵目面具,高大的青铜大立人,权杖等,震惊世人[1]。在面对这些文物的时候,不自觉地让人深思是否真的有外星生物存在?古老文明到底是怎样的?时隔三十五年,近期,所有人的目光又都重新聚集在再探三星堆遗址的这件事上,发掘当天,央视新闻也采取现场直播的方式向世人展现三星堆遗址的考古工作,经过考古人员的小心发掘,现场出土了大量的象牙制品,黄金面具残片等珍贵文物,再次震惊世人,一连几天三星堆考古的话题霸占热搜,网友们更是称此次发掘为“沉睡三千年,一醒惊天下”,然而我们不得不思考,人类文明到底是从何时起源?考古发现的文物是属于哪个朝代的,距今有多少年的历史?地下发掘的奇形怪状的物品是来自外星吗?如何保护这些发掘文物不受破坏等等一系列问题。这些问题我们不能随意猜测和定论,如何科学的回答这些问题,就需要人们使用化学知识来进行测定和论证。

二、考古研究成果应用于教学的可行性

从学生学习兴趣看可行性:创设良好的教学情境,能使学生厘清理论与实践及新旧知识间的关系和矛盾,在认知方面,能更好处理形象与抽象,感性与理性之间的问题[2]。从学生的好奇心出发,让学生如同身临考古现场,感受考古发现的魅力,体会化学对人类文明的重要性,同时能够激发学生的兴趣,在问题探索中掌握知识,使课堂学习不再枯燥,同时能够更理智地审视问题,用科学的态度和知识解释问题。

从学生心理发展看可行性:初中生的思维更多的是抽象逻辑,对于所接受到的知識进行自我概括,归纳整理时总会用到具体的形象作为支撑,在过渡到高中阶段后,学生思维方式发生重大转变,从过去的经验型变为理论型,对于知识的理解更多是理论和经验同时结合,发现规律,拓展视野,自我指导学习。创设考古研究背景,诱发学生的兴趣,从感性和理性的层面上学习知识,能更好地掌握知识,发展学生的化学核心素养。

三、创设考古研究情境能发展学生的核心素养

《普通高中化学课程标准(2017年版)》提出化学五大核心素养[3],并基于化学核心素养划分了学业质量水平。首先,在科学态度和社会责任这一素养方面,明确学生要具有严谨的科学态度,通过不同层次的水平划分,明确了学生逐渐从不迷信到崇尚真理,尊重科学伦理道德的学业质量标准,通过创设考古研究情景,体验人类文明,感受化学魅力,不迷信鬼神传说,养成科学态度,明确掌握化学知识后所能发挥的作用及要担当的社会责任。其次,通过文物年代鉴定和文物保护,进一步加强学生的变化观念和平衡思想。基于考古研究情景教学,通过提出由浅入深,引人入胜的包含化学知识的考古研究问题,再利用化学知识加以证实或证伪,引起学生关注问题,思考问题,以此使学生证据推理与模型认知素养得到发展。最后创设考古研究情景还能够给学生树立职业观念,发展学生的人文素养和社会责任素养[4]。

四、创设考古研究情景的教学思考

首先,在人教版高中化学必修一第三章金属及其化合物中,第二节的资料卡片提及了铜及铜的化合物,并且对于古代为何使用铜制器皿做了简要说明,并在边上附带了考古出土的带有铜绿[Cu(2OH)2CO3]的铜钱,在用途广泛的金属材料这一节知识内容中,着重介绍了青铜等合金材料,并介绍了河南殷墟出土的司母戊鼎,使学生了解中国古代文明,知道合金相对于单一金属所具有的优点。同时必修二第一章第一节元素周期表内容中,核素,同位素等知识点,介绍了C的同位素14C在考古文物年代测定中的作用。在学习必修二元素周期表知识的同时可回顾必修一合金的内容,因此笔者认为创设考古研究背景与人教版高中化学必修二第一章第一节核素的教学内容高度契合。另一方面,考古研究探索了人类文明,推进了历史、人文、经济等各方面的发展,文物保护使文明得以保存。而在考古工作中离不开化学的支持,因此学生在考古情景的学习中,增加化学知识的同时,也丰富各方面的视野,开拓眼界,感悟化学与生活、社会、文明等方方面面的联系,加强学生对于化学这门学科的认同感。

本文的情景主要选取神秘的地下文物到考古发掘的文物年代鉴定再到考古发掘的青铜腐蚀原因及保护这一考古历程,向学生展现化学知识如何在考古研究中发挥作用,感受一些科学原理和化学魅力。教学思路如表1所示:

五、教学流程

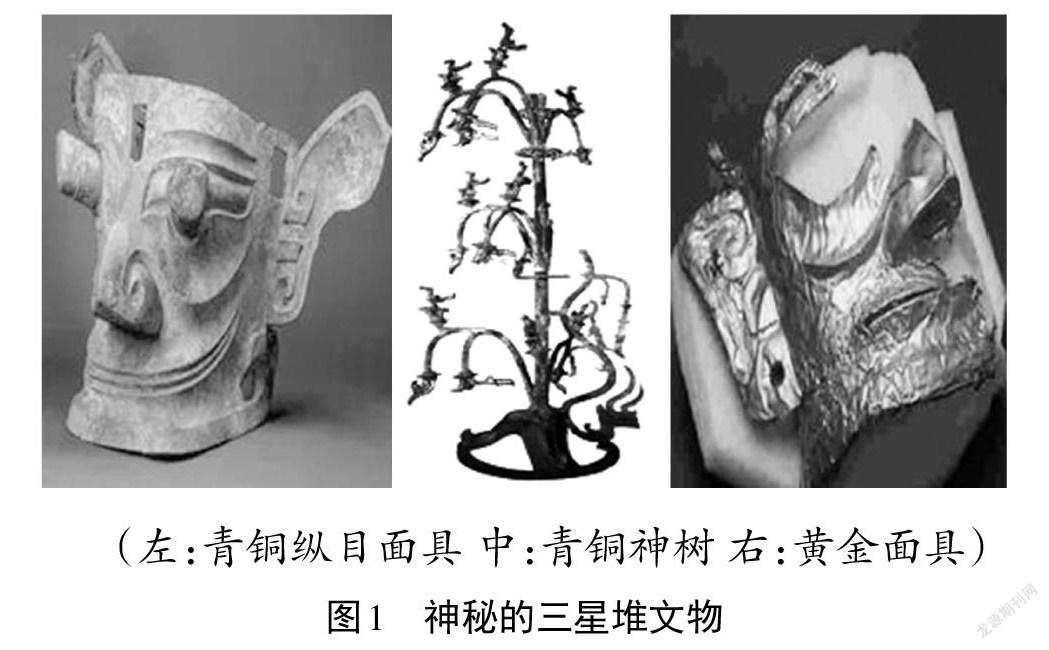

环节1:情境引入——神秘的地下文物[教师]同学们,正式上课之前我们先来看一些图片(见图1)观看完这些图片之后请同学们告诉老师你们有什么感想?

[学生]这些面具看上去不太像人类的长相,倒像是外星人,这些东西可能属于外星文明。

环节2:文物年代的鉴定

[教师]同学们的猜测很好,硕大的耳朵,前凸的双眼,咧到耳根的大嘴巴,这些东西从外观上看确实和我们的面孔有很大的出入,但是专家解释它们的确不是外星文明。它们距今4800年到3100年左右,是中华文明重要及璀璨的一部分,为古蜀文化[5],细心的同学会问专家又是如何知道这些文物距今有多少年了呢?

[学生]书本上介绍可以用14C测定文物的年代。

[教师追问]是的,14C可以用于文物年代的测定,那么14126C又是什么关系呢?

[学生]他们都属于C元素,因为他们的下角标都是6。

[教师]正确,12C和14C质子数相同,左下角可以看出,但中子数不同,前一个中子数是6,后一个是8,我们把质子数相同而中子数不同的同一元素的不同原子互称为同位素,它们属于同一种元素,同时,它们各自为核素,同学们结合老师说的和书本能说出核素的定义吗?

[学生]核素是具有一定数目质子和一定数目中子的一种原子。

[交流讨论]小组交流讨论以下问题:在6Li,7Li,23Na,24Mg,14C,14N中33111267

(1)上述中哪两个互为同位素?(2)上述中哪两个质量数相等,但不能互称同位素?

(3)上述中哪两个中子数相等,但质子数不等,不属于同一种元素?

[学生](1)36Li和37Li。

(2)14C和14N。67

(3)23Na和24Mg。1112

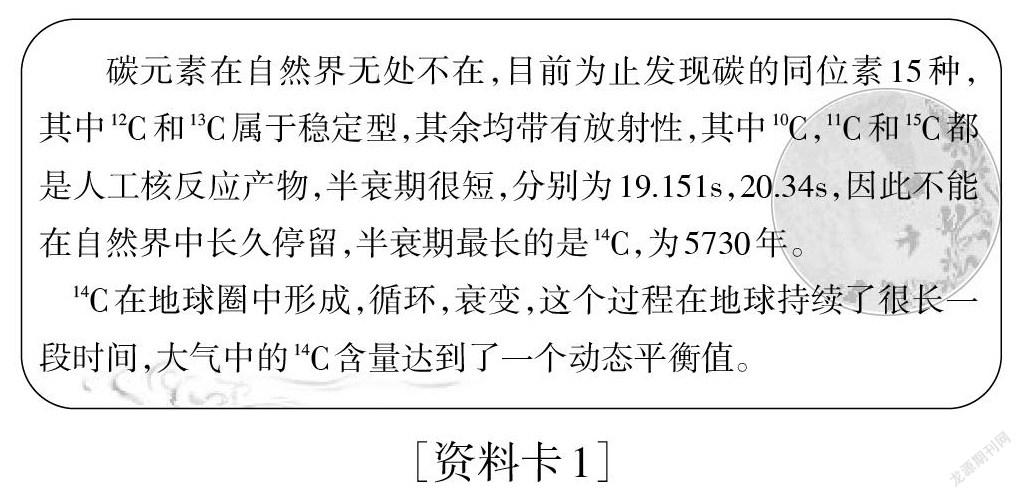

[教师]在了解同位素等相关概念后,为什么我们测定文物使用C的同位素14C而不使用C的其他同位素呢?请同学们从资料卡1[6]中获得答案。

[教师]很显然14C的半衰期最长,因此选择它进行年代测定最合适。

[教师]生物死后,放射性碳物质与周围环境的停止交换,其中14C含量遵从放射性衰变规律,逐渐变少。“14C在产生和衰变过程中处于平衡,它的半衰期(剑桥半衰期)为5730年。经过5730年左右,其生物体内的碳十四会减少为原来的一半。我们可以根据衰变规律计算出生物与大气停止交换的年代,知道生物死亡的绝对年代[7]”

[总结]因此同位素虽属于同一种元素,但是作用却不相同。

环节3:青铜器的保护[教师]在考古研究中,发掘了大量的青铜器,青

铜是我国使用最早的合金,它是由铜,锡,铅按照一定比例熔炼出的合金。那么合金有什么优点呢?

[学生]相对于单一的金属,合金在硬度方面可以大于组成它的金属,在熔点方面也可以低于单一金属。合金是使用不同的原料,按照一定的配比融合制成的,可根据生产及科研所需進行制备。

[教师]在考古研究中,发掘出来的青铜器常伴有浅绿色粉状锈蚀物,如果青铜得不到好的保护,就会损坏掉。这就是常说的青铜病[8],所谓的青铜病,就是青铜在氯化物,氧气和水的作用下生成浅绿色粉状锈蚀物,形成可以重复进行的循环反应,最终导致器物穿孔,粉化并能够蔓延的腐蚀现象,氯化物是导致青铜并产生腐蚀现象的根本原因。铜和氯离子作用下形成的循环腐蚀反应见资料卡2。

铜+氯离子→氯化亚铜(灰白色蜡状、活性很强)

氯化亚铜+水→氯化亚铜(红棕色)+盐酸

氯化亚铜+二氧化碳+氧气+水→碱式碳酸铜(蓝、绿色)

氧化亚铜+盐酸+氧气+水→碱式氯化铜(浅绿色粉状)

氯化亚铜+氧气+水→碱式氯化铜+盐酸

铜+氧气+盐酸→氯化亚铜+水

[资料卡2]

[教师]青铜器是反映历史文化内涵的重要文物,从中我们可以了解当时社会的政治、经济、思想、文化等各个方面,具有极高的历史文化及艺术价值,因此保护青铜文物,延缓腐蚀也是我们的责任之一。那么同学们能想到有什么保护青铜器的措施吗?

[学生]控制青铜器所在环境,干燥,无氯的环境中有利于保护青铜器。

环节4:有朝气的年青一代

[教师]观察图2中的信息,能引发同学们什么样的思考?

[学生]在三星堆考古中,出现了更多年轻人的身影,年轻人逐渐担负起社会责任,为祖国的发展贡献了自己的价值。

[教师]国家的希望在青年,民族的未来在青年,社会中最积极,最有生气的力量是青年,回首百年前的春天,五四青年的呐喊犹如一声惊雷,唤醒了中国沉沦已久的民族精神,总书记指出“当代青年要有所作为,就必须投身人民的伟大奋斗,必须将个人梦融入国家梦,民族梦”,因此同学们要勤奋学习,用所学到的知识去奉献自己,为国家的繁荣富强贡献力量。

[教师]此次通过化学在考古中作用的学习,同学们了解了化学的价值,体会到了化学通过考古延伸出来的对社会、国家、人类文明的贡献,最后,请同学们课后去查阅资料,思考化学还在社会生活中的哪些方面有着巨大作用,并进行讨论。

参考文献

[1]宋豪新.引人注目的“三星堆上新”考古过程[N].人民日报,2021-03-30(005).

[2]马圆,严文法,宋丹丹.真实情境与化学学科核心素养的发展——基于《普通高中化学课程标准(2017年版)》的解读[J].化学教育(中英文),2019,40(19):6-10.

[3]中华人民共和国教育部.普通高中化学课程标准(2017年版)[S].北京:人民教育出版社,2018.

[4]张军.在高中化学教学中发展学生的社会责任素养[J].华夏教师,2019(28):8-9.

[5]白路.满天星斗三星堆光彩夺目[N].成都日报,2021-03-22(014).

[6]蓝高勇,王华,应启和,杨会,唐伟,吴夏,涂林玲.14C的前世今生[J].中国矿业,2019,28(S2):502-504.

[7]钱瑞.论碳十四测年法在考古学的应用和发展[J].齐齐哈尔师范高等专科学校学报,2014(04):112-113.

[8]和佳乐.青铜锈的转化及促进腐蚀或保护作用机理研究[D].北京:北京化工大学,2018.

1013500520363