晋语五台片的分音词与合音词探究

2022-03-15范宇轩

范宇轩

(苏州大学唐文治书院,江苏苏州 215000)

在晋语区内,尤其是在山西中西部以及北部邻近中部的地区,以及陕西北部、内蒙古中西部地区内,广泛存在一种语言现象,即把一个字分成两个音节来说,或把一些双音节读作一个音节。这些被改读的词被语言学界称作分音词与合音词,与晋语区人们的生产生活、历史语音演变以及晋语特有的语法现象息息相关。晋语下分8 个片区,其中五台片是分音词合音词广泛出现的地域,因此该文将对晋语五台片的分音词与合音词展开详细分析。

晋语五台片行政区划上包括以下市县旗:山西省——忻府区、定襄县、五台县、原平市、岢岚县、五寨县、神池县、宁武县、代县、繁峙县、保德县、偏关县、河曲县、灵丘县、平鲁区、朔城区、应县、浑源县、阳曲县;陕西省——府谷县、神木市、靖边县、米脂县、子洲县、绥德县、子长市;内蒙古自治区——杭锦后旗、临河区、磴口县、乌海市。受地域限制,笔者未对陕西、内蒙古讲五台片晋语的地区做出调查,文内讨论的五台片方言主要基于山西境内的方言。

1 五台片分音词分析

学界对分音词的概念界定多来自侯精一的定义:“把一个字分成两个音节来说”[1]。此种解释方法概括了分音词这一现象最大的特征,温端正等学者也持此看法。邢向东则将分音词表述为一种“前字读入声,后字为L 母的双音节单纯词”[2],认为分音词是通过“语音手段”分离某一单音词后而构成的一种特殊词汇。事实上无论是哪一种定义,都承认分音词自身“分音”的特点,而且在分音之后,原词义并未改变。分音词还被命名为“嵌L 词”(赵秉璇)[3],这也是有其根据的,因为大多晋语区内的分音词后一音节的声母多为边音[l],赵秉璇的著作主要介绍的是晋中的分音词,但是声母为[l]这一点在五台片中也表现得极为明显。

温端政、侯精一[4]在《山西方言调查研究报告》中指出,分音词的构造有其固定规律。如果用C 来表示声母,用V 来表示韵母(用V1V2来区分不同韵母),假设一个词的声韵为CV2,其前音节韵母为V1,就可以写出分音词的构成公式:

李蓝也曾给出过类似的公式。[5]其认为,除了用C 来表示声母,用V 来表示韵母以外,还可用T 来表示声调,晋语分音词构造的一般规律就可以表述为:

上述公式概括的是晋语区内出现的分音词的一般规律,五台片的分音词除了遵循上述规律外,还有着自己的语音、词汇和语法特征。

1.1 五台片分音词的语音特征

由上文中的公式,我们可以看出分音词语音构造的基本规律,这些规律在五台片中具体表现为以下几点。

(1)分音词前音节的声母一般为本词的声母,且只有本词声母为清塞音[p][p’][t][t’][k][k]或清擦音[x]时才会出现分音现象。

比如:薄浪[pʌ2lɑŋ51]——棒 破浪[p’ʌ35lɑŋ2]——盘

的撂[tə2liɔ5]——吊 的溜[t’ə35liou2]——提

圪捣[kə2tɔ53]——搞 窟来[k’uei35lai313]——块

(该文所列举分音词事例用“分音词”——“本词”,合音词用“合音词”——“本词”格式表示。该文中所举事例用同音字代替方言词汇。)

此外,由于古今语音演变,许多前音节声母是[k][k’][x]的,本词的声母现为[tɕ][tɕ’][ɕ]。

比如:圪捞[kə2lɔ313]——角 窟连[k’uei35lyan35]——圈黑浪[xei35laŋ51]——巷

(2)前音节的韵母一般为入声韵[ə2]。

山西方言保留了大量的入声韵,这一特点在分音词中便体现为,分音词前一音节的韵母,往往为入声韵。五台片分音词中常见的入声韵为[ə2]。

比如:圪塄[kə2ləŋ31]——埂圪揽[kə2lã313]——秆 圪撂[kə2liɔ53]——翘

(3)分音词后音节的声母一般为[l]。

之前已经提到过,五台片分音词遵照分音词一般规律,其后音节的声母一般为[l]。

比如:窟来[k’uei35lai313]——块忽揽[xuo35lan35]——环

(4)后音节的韵母一般为本词的韵母,其调类一般为本词的调类。

比如:托孪[tuə2luan35]——团

1.2 五台片分音词的词汇特征

在五台片中,并不是所有的词汇都可以分音,出现分音现象的词汇大概有以下特征。

1.2.1 分音名词多为重叠式

五台片方言喜欢用重叠式指称事物,且重叠情况较为复杂,名词、动词、形容词、量词、象声词都有重叠现象。重叠式与分音词的结合主要体现在名词上,多为“ABB”式,比如:

圪捞捞儿——角 忽揽揽儿——环

“角”在五台片中分音为“圪捞”,一般用来表示角落,但是在日常使用中,并不是单纯地用“圪捞”来讲角落,而是将词汇进行重叠,再将最后一个音儿化,用“圪捞捞儿”表示“角”。圆环的“环”在进行分音时也是如此,用“忽揽揽儿”表示“环”。

1.2.2 与不同词缀相结合

晋语一个很大的语言特征就是喜欢用前缀后缀,在漫长的历史演变之中,用“前缀”这个特征也与分音词紧密地联系在了一起。五台片中常用的前缀主要有“圪”“忽”“薄”“特”等字,这些字大多表音不表义。在五台片的方言中,“圪”有两个基本用法:一是表音,用作词头或词嵌;二是带有副词性质,用来表示某一语法意义。分音词与“圪”的结合大概有以下几种情况:

(1)构成名词。

圪塄[kə2ləŋ31]——埂

圪揽[kə2lã313]——秆

圪捞[kə2lɔ313]——角

这些词有的前面还能加单音节的名词或形容词,成为三音节或四音节名词,如“土圪塄”,就是“圪塄”,也就是“埂”,加上形容词“土”构成用来表示土堎子的词语。

(2)构成动词。

圪捞[kə2lɔ313]——搅

圪捣[kə2tɔ53]——搞

圪撂[kə2liɔ53]——翘

1.2.3 与“子”尾结合,构成名词

五台片方言中存在大量的“子”尾,一般用在名词后作为名词的标志,读作[tə2],这一特征与分音词没有实际上的结合,但二者常常用在一起以构成名词。

比如:玉茭子薄浪[pʌ2lɑŋ51]——玉米棒

“玉米棒”被称为“玉茭子薄浪”,就是先由“玉米”变为“玉茭棒”,“茭”带“子”尾,“棒”再分音为“薄浪”构成的。

1.2.4 词义多与日常生活密切相关

由于分音词这一类现象主要出现在口语中,所以其所指称的内容多与人们的生活有着紧密的联系,同时,内容联系生活的特点也成为分音词被广泛使用的基础之一。比如:“发抖”的“抖”的分音词“特擞”、“滚动”的“滚”的分音词“骨拢”就频繁出现在人们的口语中。

与人类生活密切相关这一点从“分音词”的现状也能看出一二,随着社会的发展,人们受教育程度提高,越来越多的人开始接受并使用普通话,存在于方言中的分音词被使用的频率显著降低。比如:“刮”的分音词“郭拉”,曾经经常被用于口语之中,如“把盘子郭拉干净”,但是近些年来,越来越多的“郭拉”被其本词“刮”代替了。

1.3 五台片分音词的语法特征

1.3.1 词性多为动词或名词,少数为量词,分音后词性不变

由于分音前后,词义改变很小甚至可以说几乎没有,所以分音词的词性一般情况下与本词保持一致。

比如:薄烂——绊:分音前后都是动词,词义不变

圪塄——埂:分音前后都是名词,词义不变

托孪——团:分音前后都是量词,词义不变

1.3.2 分音词与本词有不同的使用语境

比如:“薄拉”——“拨”,可以说:“别薄拉拨盘子里的菜”,但很少说成“别拨盘子里的菜”。再比如说:“薄烂”——“拌”,温端政、侯精一所著的《山西方言调查研究报告》就举过这个事例:

(1)黑夜晚上做上些拌汤疙瘩汤吃哇。

黑夜晚上做上些薄烂汤吃哇。

(2)把菜和面薄烂到一起。

把菜和面拌到一起[5]。

极少数情况下有的分音词与本词可以互相替换,比如:“薄来”——“摆”,可以说:“站到队伍里不要乱薄来”,也可以说:“站到队伍里不要乱摆”。

2 五台片合音词分析

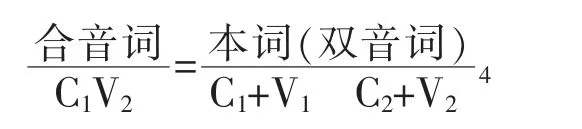

合音词是指“把双音节词合成一个单音词来说”的词汇。它的具体构成方法是:取前字声母,取后字韵母以及声调进行组合。假设一个词的声韵前音节为C1V1,后音节为C2V2,其构成规律用公式表示如下:

相较分音词,在组成方式上,合音词存在着极少数的复杂情况;就数量上来说,合音词在五台片并不多;就其使用频率来说,合音词被使用的次数极高,它频繁地出现在口语中,是人们日常生活中时刻使用的词汇。

2.1 五台片合音词的语音特征

在语音方面,五台片的合音词同样遵照晋语区合音词的一般规律,具体来说,有以下特征。

2.1.1 合音词的声母一般是本词前一字的声母

这一现象最典型的特征是晋语中广泛存在的“甚”,也就是“什么”的合音,五台片中也有广泛使用“甚”。

甚[ʂən51]——什么

2.1.2 合音词的韵母一般是本词后一字的韵母

五台片中有一个使用频率极高,使用范围极广的合音词“表”,表示“不要”,事实上,“表”就是“不要”的合音,其韵母便是“要”的韵母。

表[piɑu313]——不要

2.1.3 合音词往往只有本词前字的声母或者只有本词后字的韵母

由于语音演变及每个词汇自有特征不同,现存于五台片中的合音词往往是只有声母是本词前字的声母,或者只有韵母是本词后字的韵母。

比如:(疑问代词)sua——谁家

(人称代词)nia——人家他、他们

2.2 五台片合音词的词汇特征

2.2.1 大多合音词只保留语音形式,没有文字形态上的留存

在词汇方面,由于合音词是由两个字的音节组成的词语,所以在表示合音词时,往往没有合适的字来表示,这些词大多只留有语音形式。有一小部分词保留有通用俗字,比如说指示代词“tsai”就会在某些地点被写成“口宰”字。

2.2.2 合音词常为代词

合音词在五台片中,最为广泛的应用便为代词,一般情况下,人称代词、指示代词、疑问代词中都有存在。

比如:(人称代词)nia——人家他、他们

(指示代词)tʂœ——这个

vœ——那个远指

(疑问代词)sua——谁家

2.2.3 合音词常出现在地名之中

五台片的地名往往有特殊读音,其中很大一部分便是出现了合音。首先,根据温端政的论述,地名中的“家”常常与前字合音。

比如:[tuəŋ313ʂa313tsuε313]6——东石家庄

有些时候,村庄地名会出现同字的情况,这时候就会用合音来区别地名。

比如:[vei53ia42tsuε313]——魏家庄城关

[via53tsuε313]6——魏家庄紫岩乡

2.2.4 与“子”尾相结合,表称谓

“子”尾之前已经叙述过,是五台片中常见的一种后缀,合音词与“子”尾的结合主要表现为“子”字与“家”字合音,读作[ta],当[ta]用于丈夫的名字后时,表示其妻子,如李贵ta31——李贵的妻子

2.3 五台片合音词的语法特征

五台片合音词也与当地方言的一些语法特征紧密结合。

2.3.1 与句中的“行”相结合

五台片方言里有一个常用的后置词“行”,读作[xε],用音调的不同来表示含义的不同,当“行”读去声,表示“这里”或“那里”,其前面出现“谁家”时,“谁家”要合音,读作[sua31]。

比如:夜来谁家[sua31]行嚷架来。(昨天谁家里吵架了。)[6]

2.3.2 用于动词或动宾词组后

五台片方言里有一双音节词缀“顿了”,读作[təŋ lɔu],用于动词或动宾词组后表示“……的时候”,这一现象与合音词联系紧密。“顿了”其实应该是“的时候了”四个音节的合音和音变后形成的语音的音译,音变中突出了“的”和“了”,用来表示一种将来。比如:你走顿了[tsəu214təŋ53lɔu31]叫上我。(你走的时候叫上我。)[7]

3 五台片分音词与合音词产生的原因分析

根据现有资料分析,分音词产生的原因大约是由于先秦反切语在汉语方言中留存而产生的变体。分音词的历史是较为久远的,在现存的记载中,我们能够看到宋朝洪迈《容斋随笔》中有关于“切脚语”的记载:“世人语音有以切脚而称者,亦间见之于书史中,如以蓬为勃笼,槃为勃阑,铎为突落,叵为不可,团为突栾,钲为丁宁,顶为滴预,角为砣落,蒲为勃卢,精为即零,螳为突郎,诸为之乎,旁为步廊,茨为蒺藜,圈为屈挛,锢为骨露,窠为窟驼是也。”[8]这说明在宋朝时,分音词就已经是广为人知的存在了。其中的一些词语,比如:“蓬为勃笼”“团为突栾”到现在还在使用。

根据李蓝的研究,在漫长的历史演变之中,晋语长期处于汉文化的核心区域之内,又由于晋语区的地理位置相对来说较为封闭,故而晋语一方面“基本上能与核心区域的汉语保持同步”,又在某些程度上“保留一些早期汉语的形态”,加之以自身演变,形成了分音词。有的学者认为分音词的产生应当是“缓读分音”(张崇)的结果,所举事例大概有:

“蒺藜”——荠——《说文解字》:“荠,蒺藜也。”

“孟浪”——莽——《庄子·齐物论》:“天子以孟浪之言,而我以为妙道之行。”[9]

其论述其实也是认为分音词与先秦时期的反切语有关。同时值得注意的是,分音词与“反切”注音法应当是两种现象,因为分音词在晋语中保留着极高的系统性,是一种“复杂的语音—词汇—语法现象”,分音前后的词语需得满足“语音有关联”与“词义一致”两大要求,而反切显而易见,只满足语音的特点,不满足“词义一致”的特点。

合音词产生的原因则可能是为了适应口语交流的需要。合音词的记载也可以追溯到宋朝,沈括《梦溪笔谈·艺文二》中记载:“然古语已有二声合为一字者,如不可为叵、何不为盍、如是为尔、而已为耳、之乎为诸之类,似西域二合之音,盖切字之原也。”[10]合音词的产生也应当与先秦时的用语习惯相关[11]。不过,合音词也与“反切”注音法不同。合音是为了便于口语交流而产生的语言现象,合音前后语义相同,语音是两个音节的合音,而“反切”注音法则属于一种音韵学习方法[12]。

4 结语

我们必须要承认的一点是分音词与合音词在我国的其他方言中皆有存在。最广为熟知的分音词便是普通话中的“窟窿”,其实就是“孔”分音后得到的词语。合音词在普通话中最好的事例应当为“甭”,是“不要”的合音。福州地区的切脚词也与分音词有相似之处,云南部分地区的语言也存在着大量的合音现象。

但是,经过仔细考证后,我们可以发现:晋语五台片中的分音词和合音词与普通话及其他方言区中的分音词和合音词存在诸多不同,它们与当地的历史发展、文化演变息息相关,应当属于一种独具地方特色的语言现象。

《中国语言地图集》将晋语从官话方言中独立了出来,列入了汉语方言十大区之内,但是晋语究竟能不能成为一种独立的方言,一直是学术界争议比较大的一个问题。也许从独特的分音词与合音词这个角度来看,晋语应当可成为一种独立的方言吧。