不同栽培密度对甘薯农艺性状与产量的影响

2022-03-14宋佳乐刘洋洋司增志刘云峰吉志新乔亚科朱英波靳恒星

宋佳乐,刘洋洋,司增志*,刘云峰,吉志新,乔亚科,2,朱英波,靳恒星

(1.河北科技师范学院 农学与生物科技学院,河北 秦皇岛 066600;2.河北省(秦皇岛)甘薯产业技术研究院,河北 秦皇岛 066400;3.河北中薯农业科技集团股份有限公司,河北 秦皇岛 066400)

甘薯(Ipomoea batatas)为旋花科(Convolvulus)番 薯属(Ipomoea)植物,起源于热带南美洲,是世界上重要的粮食、经济、能源作物[1]。近年来关于实现甘薯优质高效生产,已成为了甘薯产业发展的一个重要方向。目前优质高效已成为甘薯栽培的首要目标,但在寻求优质、多抗等特性的甘薯品种前提下,优化改良甘薯的栽培措施才更具有现实意义。因此,研究不同甘薯品种栽培密度与其农艺性状和产量之间的关系对于发掘品种高效生产潜力、寻求高产栽培密度具有重要意义[2]。前人从甘薯的栽植措施与施肥配比等方面进行了许多研究,确定了合理密植是提升甘薯产量的重要因素[3-7]。张瑞栋等[8]研究表明适宜的种植密度可以在一定程度上协调作物个体与群体之间的关系,构建更加合理的、有助于作物产量和品质提升的群体结构。刘明等[9]在研究密度水平对鲜食甘薯产量的影响中发现较低的种植密度会降低光能的利用率,而较高的密度则会加剧群体植株间对光、水、肥等资源的竞争。

种植密度是甘薯群体发育的基础,但多局限于少数甚至单个品种的研究,研究结果可能也仅适用于单一品种,且关于栽培密度对甘薯农艺性状影响的研究也较为缺乏[10]。本试验遴选的鲜食型甘薯品种较多,更能弥补因品种数量少造成的研究不足之处。笔者通过大田试验统计了多种甘薯品种(系)在不同栽培密度下的农艺性状与产量表现,研究了栽培密度对甘薯农艺性状与产量的影响,找到了较为合适的栽培密度,以期为甘薯的合理密植与高效栽培提供参考依据。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验在河北省秦皇岛市卢龙县中薯农业科技集团股份有限公司试验基地进行,地处温带大陆性季风气候区,年平均气温10.7 ℃,年平均降水量725 mm,平均无霜期169 d。试验田土壤为砂壤土,试验地土壤肥力中等,光照、排水等条件良好。

1.2 试验材料

供试甘薯品系B1~B5分别为冀科紫18(JK274)、冀科紫19(JK142)、冀科紫20(JK7)、冀科薯21(JK147)与冀科薯576(JK576),供试甘薯品种B6~B10分别为紫罗兰、徐紫薯8号、腾飞、济薯25与普薯32号,为冀东地区主栽鲜食型品种;种薯在河北科技师范学院试验基地冷棚育苗,在河北中薯农业科技集团股份有限公司试验基地进行田间试验。试验用苗标准为薯苗长25 cm,有8~9片展开叶的顶苗。

1.3 试验设计与方法

采用“裂区试验设计法”,即不同栽培密度(A)下不同甘薯品种(系)(B)的农艺性状及产量比较试验,随机区组排列,重复5次,试验总共分为5个小区,小区长20 m,宽1 m,垄距0.8 m,每小区株距设置A1~A5分别为0.25 m(相当于4 株/m,即50000 株/hm2)、0.225 m(相当于4.44 株/m,即55555 株/hm2)、0.2 m(相当于5 株/m,即62500 株/hm2)、0.175 m(相当于5.71 株/m,即71428 株/hm2)、0.15 m(相当于6.67 株/m,即83333 株/hm2),起垄栽培,外围设置“腾飞”甘薯品种为2行保护行。于2021年5月12日种植,10月中下旬收获,期间按照一般甘薯大田管理标准进行管理。收获后每小区10个品种(系)取5株进行单株分枝数、单株结薯数、单株蔓长、地上部鲜重与地下部鲜重这5个农艺性状指标的测量,并测算T/R值(地上部植株蔓茎鲜重与地下薯块鲜重的比值)。

1.4 数据分析

使用Microsoft Excel 2016软件进行原始数据记录和整理归纳,使用SPSS 26软件进行差异显著性检验和相关性分析。

2 结果与分析

2.1 栽培密度及品种(系)对甘薯农艺性状的影响

为研究甘薯主要农艺性状的影响因素,对不同栽培密度和品种(系)的农艺性状进行方差分析。在栽培密度(A)下不同甘薯品种(B)的农艺性状清楚表明:栽培密度对于甘薯农艺性状中单株结薯数、单株蔓长这2个性状影响极显著,对单株分枝数影响显著。品种(系)对单株分枝数、地上部鲜重、地下部鲜重、单株结薯数、单株蔓长与T/R值这6个农艺性状影响极显著。密度与品种(系)两因素的交互作用对地下部鲜重、单株结薯数与单株蔓长这3个农艺性状影响极显著(表1)。

表1 栽培密度与品种(系)对甘薯农艺性状影响的方差分析结果

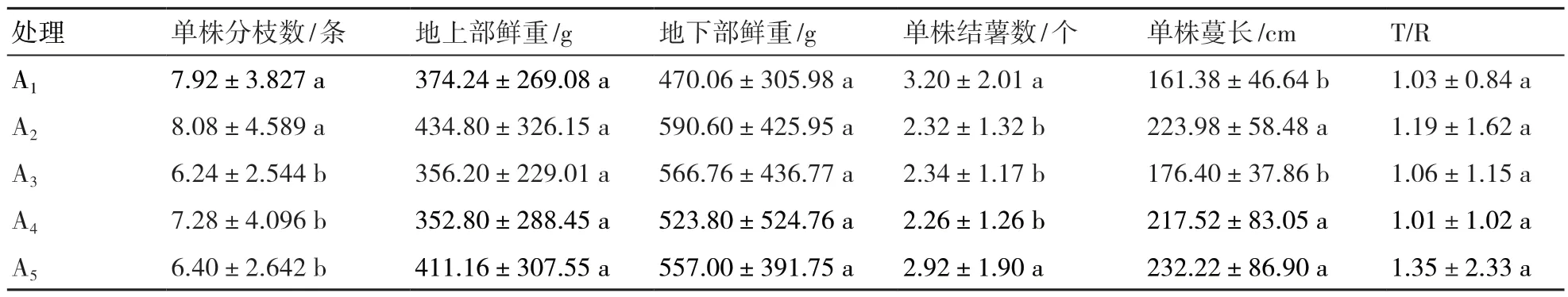

2.1.1 栽培密度对甘薯农艺性状的影响由表2可知,甘薯在5个不同密度处理下的单株分枝数在6.24~8.08条之间,A2密度处理下单株分枝数最多,为8.08条。平均地上部鲜重在352.80~434.80 g 之间,也在A2密度处理下地上部鲜重达最大,为434.80 g。平均地下部鲜重在470.06~590.60 g之间,同样在A2密度处理下地下部鲜重达最大,为590.60 g。平均单株结薯数在2.26~3.20个之间,在A1密度处理下单株结薯数最多,为3.20个。平均单株蔓长在161.38~232.22 cm之间,在A5密度处理下单株蔓长最长,为232.22 cm。平均T/R值在1.01~1.35之间,在A5密度处理下平均T/R值达最大,为1.35。

表2 不同栽培密度对甘薯农艺性状的影响

在A1~A5这5个密度水平下甘薯的农艺性状表现出不同的差异。单株分枝数在A2处理下显著高于A3、A4与A5处理,比A5处理显著提高了26.25%。地上部鲜重与地下部鲜重在5个密度处理间差异均不显著,其中A2处理的地上部鲜重与地下部鲜重均为最重。这说明在A2密度水平处理下的单株分枝数、地上部鲜重与地下部鲜重这3个甘薯农艺性状数值都达到最大值。单株结薯数在A1水平下显著高于A2、A3与A4处理,其中比A4处理显著增加了41.59%。单株蔓长在A5处理下达到最长,显著高于A1与A3处理,分别比A1与A3处理显著增加了43.90%、31.64%。T/R值差异不明显,在A4处理下T/R值最低,表明其同化产物较多分布于块根。

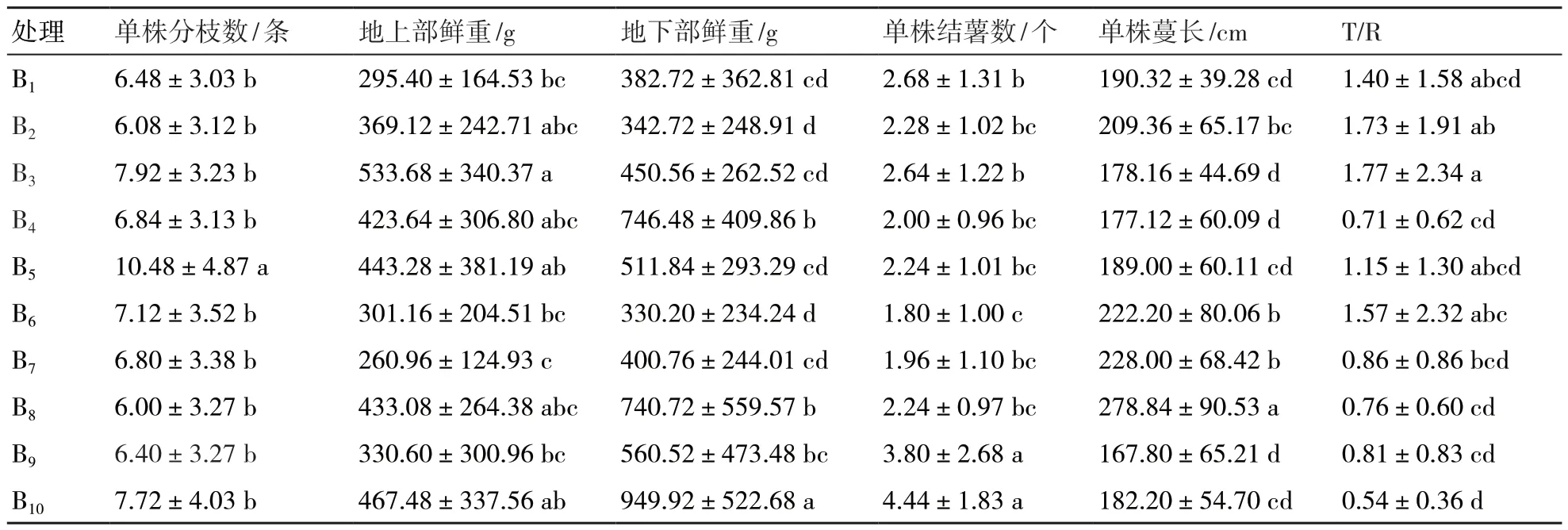

2.1.2 品种(系)对甘薯农艺性状的影响由表3可知,平均单株分枝数在6.00~10.48条之间,在JK576(B5)下最多,为10.48条;在腾飞(B8)下最少,为6.00条。平均地上部鲜重在260.96~533.68 g间,最 重 的为JK7(B3),为533.68 g;最 轻 的为徐紫薯8号(B7),为260.96 g。平均地下部鲜重在330.20~ 949.92 g之间,不同品种(系)的地下部鲜重由高至低排序为:普薯32号(B10)>JK147(B4)>腾飞(B8)>济薯25(B9)>JK576(B5)>JK7(B3)>徐紫薯8号(B7)>JK274(B1)>JK142(B2)>紫罗兰(B6)。平均单株结薯数在1.80~4.44个之间,普薯32号(B10)最多,为4.44个;最少的是紫罗兰(B6),为1.80个。平均单株蔓长在167.80~278.84 cm之间,最长的是腾飞(B8),为278.84 cm,最短的是济薯25(B9),为167.80 cm。平均T/R值在0.54~1.77之间,这个比值可以反映10个甘薯品种(系)茎叶生长与块根膨大之间的关系。

表3 不同品种(系)对甘薯农艺性状的影响

品系JK576(B5)的单株分枝数达最大值,JK7(B3)的地上部鲜重为最大值,普薯32号(B10)的地下部鲜重为最大值,均与其他品种(系)相比达到差异显著水平。普薯32号(B10)的单株结薯数为最大值,与紫罗兰(B6)相比达到差异显著水平。腾飞(B8)的单株蔓长为最大值,与济薯25(B9)相比达到差异显著水平。JK7(B3)的T/R值最大,与普薯32号(B10)相比达到差异显著水平。

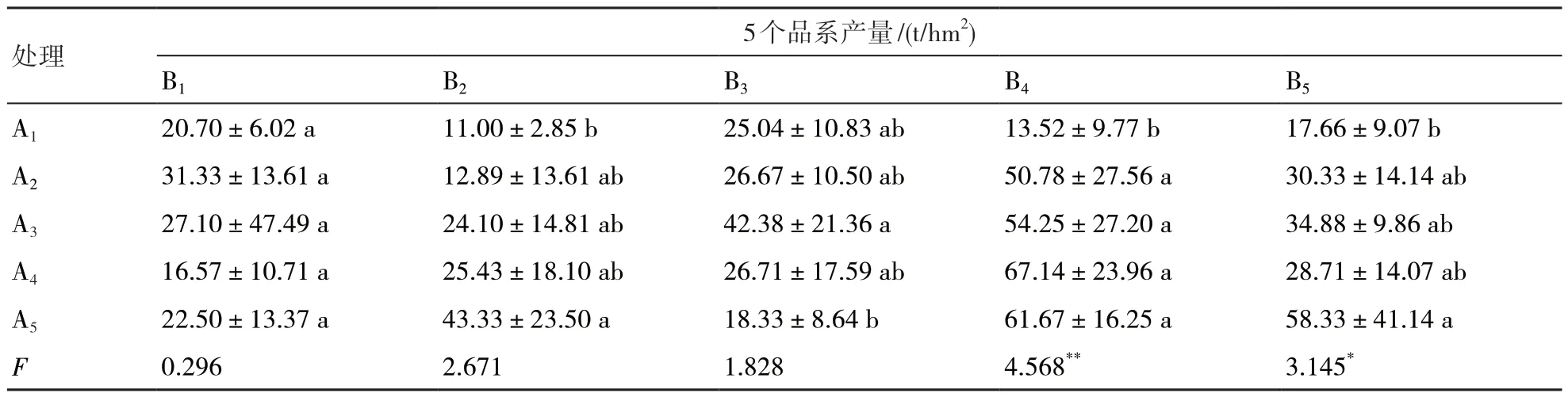

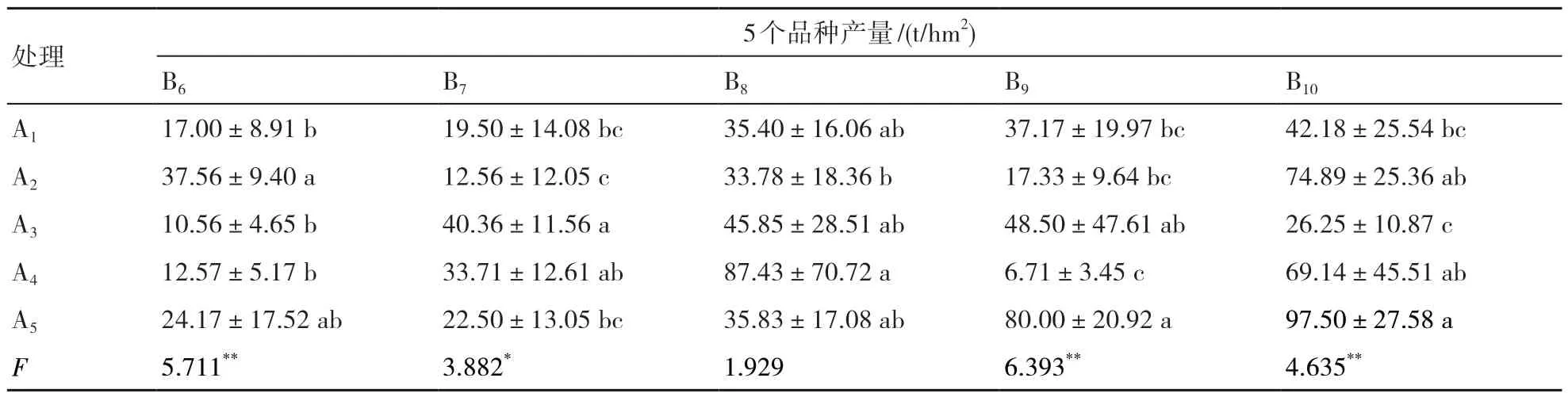

2.2 栽培密度对甘薯产量的影响

由表4、表5可知,不同栽培密度下,各处理间的产量表现出明显差异。在A1~A5密度水平间除JK274(B1)的产量,差异不显著外,其他品种(系)的产量差异均达到了显著水平。不同品种(系)在同一密度下产量差异普遍较大:JK142(B2)、JK576(B5)、济 薯25(B9)与 普 薯32号(B10)在A5密 度 水平下,与其他密度水平相比产量达到差异显著水平,在不同栽培密度下产量水平表现为A5>A4>A3>A2>A1(B2),A5>A3>A2>A4>A1(B5),A5>A3>A1>A2>A4(B9) 和A5>A2>A4>A1>A3(B10);且JK142(B2)随着密度水平的提高而增产。JK7(B3)在密度水平A3与A5之间产量水平差异显著,产量水平表现为A3>A4>A2>A1>A5,随着密度水平的提高呈现出先增高后降低的变化趋势。JK147(B4)在A1与A4之间产量水平差异显著,产量水平表现为A4>A5>A3>A2>A1。紫罗兰(B6)在A2密度水平下的产量与其他密度水平相比达到差异显著水平,在不同栽培密度下产量水平从高到低依次为A2、A5、A1、A4、A3。徐紫薯8号(B7)在A3密度水平下的产量与其他密度水平相比达到差异显著水平,在不同栽培密度下产量水平从高到低依次为A3、A4、A5、A1、A2。腾飞(B8)在A4密度水平下的产量与其他密度水平相比达到差异显著水平,在不同栽培密度下产量水平顺序为A4>A3>A5>A1>A2。

表4 栽培密度对5个甘薯品系产量的影响

表5 栽培密度对5个甘薯品种产量的影响

经过分析发现,10个品种(系)中有4个品种都在最高密度A5水平处理下达到产量最大值,表明较高的密度水平对甘薯生长发育具有一定的促进作用,可以获得较高产量。可能是因为甘薯块根产物为集体收获,当密度降低时,可能会造成生存空间及光合养分的浪费,在一定密度范围内,出现低密度低产,而高密度高产的现象。在这5个不同密度处理水平下产量与JK147(B4)、JK576(B5)、紫罗兰(B6)、济薯25(B9)、普薯32号(B10)的显著相关性最强。

3 讨论

在植物生长发育过程中,各性状表现受品种(系)特有基因型、环境与密度共同的相互作用,各性状间存在不同程度的互相影响[11]。本试验研究发现,不同鲜食型甘薯品种的农艺性状在5个不同的栽培密度下具有不同的差异显著性,单株分枝数、单株结薯数、单株蔓长达极显著差异,而地上部鲜重、地下部鲜重、T/R值则差异不显著,说明以上性状的表现与甘薯品种(系)的不同紧密相关,甘薯不同基因型决定了甘薯不同的农艺性状,这与闫会等[12]的研究结论相符。其中T/R值可以生动反映地上部农艺性状与地下部农艺性状的协调关系,T/R值大,说明甘薯同化产物多分配于茎叶,反之则多分配于块根中。甘薯是以块根为收获部位的农作物,在实际生产中T/R值越小,表明块根产量越高。在本研究中T/R值随着种植密度的增加而提高,甘薯同化产物在茎叶的分配量也随之增加,不利于获得更高的经济产量。种植密度大,不利于光合产物向地下部运输,T/R值增大,块根不能获得较高产量,这与孙哲等[13]对于T/R值的研究结论一致。

前人研究表明地下部鲜重与单株结薯数也为联系变量,单株结薯数和地下部鲜重与产量之间存在极显著正相关关系[14]。在本次试验研究中产量表现最好的是甘薯品种普薯32号(B10),其地下部鲜重与单株结薯数的正相关性比其他品种也更强。还有学者研究发现地上部性状如藤叶重、分枝数和分枝总长对鲜薯产量的形成也至关重要[7]。本研究发现产量表现最好的甘薯品种普薯32号(B10)的地上部鲜重与单株分枝数之间不具有显著相关性,为不联系变量,但地上部鲜重与单株蔓长之间具有显著相关性,这可能是由于品种(系)与研究分析方法不同。单株结薯数在一定范围内随着密度增加而先降低后增加,而单株薯重呈现先上升后下降的变化趋势。

本试验发现,单株分枝数、地上部鲜重与地下部鲜重均随着种植密度的增加大致呈先升高后降低的变化趋势,说明种植密度过密或过疏都不利,种植过于紧密会导致甘薯的根系发育受到抑制;过疏会降低光合利用率,导致甘薯茎叶部生长缓慢,这与储凤丽等[15]对于不同密度对甘薯产量影响的研究结论大致相同。种植密度过大,单位面积内的薯数虽多,但是地下部甘薯块根生长发育会受到不同程度的资源限制,不利于其生长,单块薯重显著减轻,单株结薯数和地下部鲜重都会有所降低,从而使产量降低;如果密度太小,在稀植情况下,虽然单株结薯数会显著增多,但由于种植株数少,导致单位面积内薯数不足,严重影响甘薯的地下部产量,这样群体产量也不会达到最佳效益。因而必须通过合理的种植密度使单株薯重与单株结薯数密切配合才能实现高产,我们需要选择合适的栽培密度,来达到最大的经济效益[16]。

通过对甘薯的品种(系)和不同栽培密度对甘薯农艺性状影响的分析,总体来说甘薯的品种(系)对农艺性状的影响较栽培密度更加显著,需通过挑选好的品种(系)才能收获好的农艺性状。在本试验所选取的10个品种(系)中,分析发现甘薯品种普薯32号(B10)农艺性状的综合表现最好,在同一栽培密度下与其他9个品种(系)相比,普薯32号(B10)的单株分枝数较少、地上部鲜重较轻、地上部鲜重最重、单株结薯数多、T/R值最小,说明结薯集中,块根产量高,地上部发育良好是普薯32号(B10)高产的重要原因[17]。与其他9个品种(系)相比,紫罗兰(B6)的地下部鲜重最轻、单株结薯数少、单株蔓长较长、T/R值较大,说明紫罗兰(B6)多为中大薯块,其经济表现不够好。

当栽植密度为50000~65000 株/hm2时,每个品种(系)的甘薯产量基本达到最大值,品系B1、B2与品种B6在栽培密度为55000 株/hm2时产量最高,说明有可能这3个品种(系)具有相似的农艺性状。品系B5与品种B9、B10虽然在83333 株/hm2时产量最高,但其单株分枝数、地上部鲜重、地下部鲜重、单株结薯数、单株蔓长和T/R值表现比在其他密度处理下差,且T/R值为最大值,表明甘薯同化产物较多分配于茎叶,会造成茎叶徒长。与此同时单位面积基本苗也在增加,用苗成本增加,栽培密度大,小薯比例就大[18]。优化种植密度能够协调甘薯个体与群体的关系,需在充分发挥甘薯单株产量潜力的基础上,保证群体产量最大化[19]。合理密植对于提高作物产量非常重要,本研究发现随着种植密度的增加,过半的供试甘薯品种产量先增加后减少再增加,当种植密度为83333 株/hm2(A5)时,甘薯品种(系)JK142(B2)、JK576(B5)、济薯25(B9)和普薯32号(B10)的平均产量较高,这说明提高种植密度可以提高鲜薯产量,但是地上部农艺性状表现不佳,T/R值过大,块根的同化产物过少,不利于薯块膨大,导致经济效益不高[20]。

4 小结

栽培密度与不同品种(系)对甘薯农艺性状和产量有着不同程度的影响。普薯32号(B10)在种植密度为50000、55555和83333 株/hm2时产量较高,JK147(B4)在种植密度为62500 株/hm2时产量最高,徐紫薯8号(B7)在种植密度为71428 株/hm2时产量最高,由此可见普薯32号产量表现最好,在3个种植密度下产量都达到较高水平。结合甘薯在不同密度下的农艺性状与产量考虑,种植密度在55555~62500 株/hm2时,JK147(B4)、腾飞(B8)、济薯25(B9)与普薯32号(B10)产量表现较好,且其他品种(系)在此密度区间下的综合表现也较好。综合考虑,JK147(B4)、腾飞(B8)、济薯25(B9)与普薯32号(B10)在每种密度下产量表现均较好。我们可以根据不同种植需求,选择相应的栽培密度,如种植商品薯,建议栽培密度为62500 株/hm2,其地下部最重,且T/R值低,薯块较大,其效益最好。