运用思维导图辅助 引导深度语文学习

2022-03-14福建省福鼎市流美中心小学林淑华

福建省福鼎市流美中心小学 林淑华

在当前的语文教学实践中,思维导图已经成为一种极其普遍的学习方法,思维导图是以画的形式揭示学生的思维过程,能够促进学生学习过程中思维、表达以及语文学习之间的深度融合,既具有极高的直观性、具体性,同时能够使学生在阅读的过程中主动发现问题,从而推进他们的深度阅读。

一、运用思维导图预习,奠定深度学习基础

在语文这门学科的学习过程中,预习是不可或缺的首要环节,通过预习这种方式可以消除学生对新知的陌生感,也能够使学生建立初步感知,了解文本的主要内容。例如,其中包含了哪些人物、角色之间存在怎样的关系等等,这样在开始学习之前就能心中有数,就能够有针对性地融入课堂,其学习效果自然更佳。所以,对于教师而言,既要重视预习,也要结合有效的举措,提高预习的实效性。传统预习模式下,语文学习表现为线性特点,在引入思维导图之后,呈现出典型的横向二维特点。在预习过程中,很多学生都习惯标示出不认识的字词,还会主动摘抄重点词句,然后说一说文本主要内容,结合其中的某一部分提出问题等等,显然这都是线性的一维表现方式,既单一、又枯燥,但是在引入思维导图之后,便可有效弥补这一缺陷。

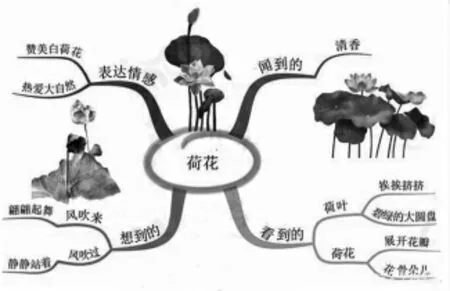

例如,在引导学生预习《荷花》一课时,可以让他们将纸张横放在课桌上,正中写下“荷花”二字,并画一朵荷花,此时可确定一级分支,其所指向的是文章最主要的部分,也可以根据文中的自然段作为一级分支。

基于7±2记忆法则,可以对一级分支的数量进行确定,最好是3~7之间。一级分枝使用粗线,写下关键词,一定要写在相对应的线条上,然后确定二级分支以及三级分支,针对不同的分支写下各自的关键词。一、二、三级分支属于同级,应当呈现并列平行的关系。在主次分支之间,所体现的是联想的关系,对于不同的分支应当选择不同色彩,这样才能做到准确有效的区分。如果是重点的关键词汇,还可以辅以相应的配图,目的是为了突出这些词汇,这样基于预习而创作的文本思维导图就可顺利完成。

对学生而言,思维导图的引入有助于提高预习效能,能够使学生较为准确全面地把握文本内容,还能够实现对文本结构的快速梳理,呈现知识结构思路图,在这一图式的引领下,学生的阅读必然不会过于随意和盲目。实际教学过程中,也可以先向学生呈现思维导图框架,由学生通过预习,自主完成对框架的填写。因为在其中必然会包含一些需要学生掌握的关键词汇,自主填写能够使其自主掌握对语言信息的整理、筛选以及提炼概括的能力,有助于发展语文核心素养。

二、运用思维导图导学,推进深度学习进程

在阅读文本的过程中,其中所涵盖的知识点实际上就是这篇文本的灵魂所在,只有学生掌握了这些知识点,能够灵活运用,才能够实现语用知识的掌握,才真正有助于提高其阅读理解水平。然而基于教学实践可以发现,这些却是令学生最头疼的部分,记不住,背不下,不能够运用,由此可知,需要我们积极探索一种有效的与小学生记忆、学习特点相吻合的语文阅读以及知识掌握方法,而这就是思维导图。当前,学生已经可以独立完成思维导图,能够以此对文本知识点进行梳理和汇集,还能够配以自己喜欢的图文,既简单又实用。

1.运用思维导图,整理知识结构。

杨再隋认为,对于学生的学习活动而言,应当展现其个性化特点,既要使其亲历完整的学习过程,也要不断试错,不断建立合作探究,以自身的学习活动推导出答案,显然要优于教师所提供的直接答案,而且更具有价值。对学生而言,复习是巩固知识、提高能力不可或缺的重要环节,那么,复习过程中是否也需要学生自主梳理知识结构,准确把握自己的优势以及不足之处呢?答案是肯定的,以四年级上册期末复习为例,很多学生认为阅读理解的难度较大,常常不知如何下手,于是,我以人教版语文教材作为范例,选择四年级上册的知识点以思维导图(如图一所示)的方式进行呈现,引导学生展开有效的知识点复习。

图一

在这一思维导图的引领下,我以考试类型作为突破口,要求学生根据题目找到所考察的语文知识点,并完成整理复习。首先要求学生整理本学期所学过的词语等知识,以图示逐一列出;其次,在复习课中出示这些词语所处的语句,带领学生回忆理解词语的方法,以《白鹅》为例,其中的重点词汇在于“高傲”“左顾右盼”,实际复习的过程中,我对学生进行了以下引导:词语的本身含义为何?在课文中具体指什么?是否可以用这两个词语写一句话?针对这些问题的回答,也需要学生以思维导图进行清晰的罗列。由此可见,整理过程实际上就是复习过程,而且是在目标的引领下展开布局,既能够了解复习任务,也能展开有针对性地梳理,实现查缺补漏,这样的复习必然不会枯燥乏味,还能够提高复习效能。

2.运用思维导图,引导合作学习。

思维导图这种方式具有典型的可视性,在进行合作学习的过程中,也可以引入思维导图,使学生可以在此引领下完成记录、归纳观点、梳理知识脉络。

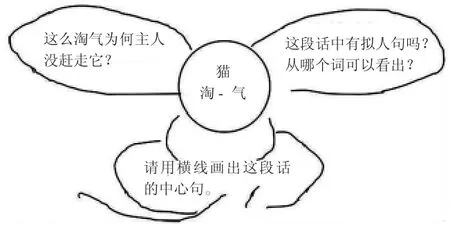

以《猫》这一篇课文为例,针对这篇课文的学习,“淘气”是其中的重点和难点所在。于是我建立小组讨论,有学生提出:“‘淘气’所包含的含义比较多,在这篇课文中所展现的是猫的顽皮,但是却体现了喜欢猫的意思。”还有学生说:“是否可以对‘淘气’进行替换?”还有学生将‘淘气’放到一个句子中提出了思考:“猫咪这般淘气调皮,为什么主人还会喜欢它?”经过交流、讨论之后,以导图的形式对上述过程进行呈现。

以导图的方式进行呈现,不仅能够清晰地展现每个孩子的不同问题,也能够使其他同伴了解其展示的重点,既便于相互借鉴、相互学习,也便于教师的检查指导。

图二

三、运用思维导图巩固,拓展深度学习空间

在引入思维导图之后,不仅可以帮助学生完成预习、学习,还能够将关键知识点整理组织在一起,这样就能为学生呈现完整的知识网络,便于学生理解记忆。在思维导图的引领下,只要抓住其中一个知识点,就可抽出与之相关的其他知识点,这样就能够由点串线、以线成面,使整个知识网络都能够牢牢地印在学生的脑海中。所以,思维导图也是巩固知识、提升能力的关键工具,既可以在单篇文本的教学后运用于复习,也可以应用于单元复习阅读中,能够对提高复习效率带来显著的促进作用。在小学语文教学中,阅读教学是重点内容,为了辅助教学,可以引入思维导图,一方面可以提高阅读教学的条理性,另一方面也可以强化实效性。

1.运用思维导图,促进语言积累。

在小学语文教学中,阅读和语言运用在其中占据了极其重要的地位,阅读实际上是对基础知识的输入,而语言运用就是表达和输出。所以,对学生而言,首要任务就是提高阅读兴趣以及阅读能力,其次要积累丰富的语言素材,养成良好的学习以及阅读习惯,以此强化语言运用。

以部编版小学语文教材为例,《少年闰土》一课主要讲述的是作者和闰土之间的相处过程,特别强调了四件趣事,通过这些内容,可以展现少年闰土的可爱、机灵,这是一个劳动少年的形象,充分展现了作者对劳动人民的赞扬。这篇文本是以叙事为基础表达写人的中心思想,在引入思维导图之后,就可以完成对文本架构的建立:主体是闰土,围绕主体可以首先探寻分析一级分支,例如作者和闰土相识以及第一次见面的印象,这些都可以作为一级分支;和闰土之间所发生的四件趣事,可以作为第二个分支;多年之后,成年作者和闰土分别,自此中断了友谊,这些又可以作为另外一个分支。借助思维导图的方式,不仅可以带领学生提纲挈领,梳理中心线路,还能够基于这一思维引领,回归文本阅读和理解,往往就会呈现事半功倍的阅读效果。此外,还可以在思维导图的引领下,帮助学生准确把握文本思路,掌握写作技巧,为阅读和写作两项能力的同步提升打下扎实的根基。在这一模式下,不仅充分调动了学生的多个感官,也能够完成思维导图的初步架构,发现文本主干,并结合文本内容提炼出每一个枝干的关键词,这样更易于学生把握中心思想,体会其中所表达的情感。同时,以思维导图这种方式呈现,具有生动性和直观性,能够为学生的理解和记忆提供帮助,在学生寻找分支以及关键词的过程中,还激活了阅读期待以及主动探究的热情,保障了课堂教学效能。思维导图也可以作为语言积累的一种有效方法,对提高阅读以及语用能力具有显著的积极影响。

2.运用思维导图,发散学生思维。

针对语言的教育同样也适合学生发散思维,这是发展阅读理解以及写作能力必不可少的思维条件,也是阅读写作教学的关键目标。实际教学过程中,教师应当充分展现思维导图本身所具有的工具性特点,使其可以作为发散学生思维的有利工具,需要在教学之前,以教材内容为载体,设计有助于发散的方向和内容;然后基于教学过程给予学生相应的提示,既有助于落实思维培养,也能够使其发散联想所生成的内容,成为推动语文能力以及思维习惯的关键助力。

以《落花生》为例,实际教学过程中,我首先建立思维导图,分别列出父亲所提到的三种水果,然后带领学生梳理这三种水果各自的特点,以此助其建立深层次的感悟和理解。在问题的引导下,学生展开思维导图梳理以及对比,就此得出结论。教学并不止步于此,还可以继续提问,促使学生思维的发散:“落花生的可贵在于其奉献的美德,那么,是不是说明桃子、石榴和苹果不好?因为花生是埋在土里的,所以,它不会主动炫耀自己的果实,而父亲认为应当学习落花生,应当踏实做事,默默奉献。大家来想一想,这三种水果是否也各自具有美好的品质呢?”显然我所提出的问题对学生形成了显著的思维冲击,看到学生手足无措的样子,我继续进行启发:“作者实际上是以果实位置的视角展开思考的,那么我们可以观察这三种水果的枝叶、花朵、果实,还有种子,通过这些内容你能够得出怎样的启示?例如,如何才能够更充分的发挥价值?我们应该怎样做?”在这种具有开放性思维的引领下,学生们展开了多维度的深度思考,有学生提出:“在生活中,我们也要像苹果、桃子一样充分展现自己的才华,而不能等待别人挖掘。”通过学生的回答可以发现,他们的思维都已扩散,当然,也能够将这种扩散所取得的成果补充在思维导图分支中,以形成个性化的阅读感受。

又如,在小学语文四年级下册第4单元中,以“动物”为主题编排了《猫》《母鸡》以及《白鹅》等。以《猫》为例,作者使用的是极其朴实的语言,但是却将猫的形象刻画得栩栩如生,淋漓尽致地展现了作者对于猫的喜爱。在教学这一单元的过程中,一方面可以带领学生感知不同动物的形象特点,另一方面也可以深入文本,体会其中的表达特点。可以组织以下教学活动:之前已经完成了《猫》的学习,实际上后两篇文本也是老舍先生的作品,它们在文章结构、情感表达以及语言运用等方面存在哪些不同之处呢?接下来建立学习小组,以思维导图进行绘制。通过教师问题的引领,学生建立交流和讨论之后,能够以思维导图的形式清晰的展现三篇文本的异同。

实际上,在《猫》与《母鸡》这两篇课文中,还存在其他相似之处,例如,语言风格都是平实、直白、生动的,而且老舍先生的典型写作特点就是使用短句,读起来,既具有节奏感,又朗朗上口;在文章中还使用了一些动词,能够精准地刻画动物的形象以及动作。

总之,小学语文教学中思维导图的引入,可以彻底颠覆传统的教学模式,能够为学生建立更具有吸引力的图示化呈现方式,提高学生参与学习的主观能动性,从而实现高质量的语文教学。