汉、匈关系中的侍子

2022-03-14苏家寅

苏家寅

(西南大学 历史文化学院/民族学院, 重庆 400715)

关于汉代的侍子问题,学术界已有比较丰硕的研究成果。早在新中国成立前,冯承钧先生就撰文讨论过汉代西域国家向贵霜帝国纳质的问题,指出某些唐代文献中所提到的质于贵霜的所谓汉朝侍子其实可能指的是疏勒贵族臣磐。[1](PP.96~101)余太山先生对此提出商榷,并总结了古代外交实践中对于入质者的出身要求、侍子的作用以及纳质行为所展现的西域诸国在周边诸大国博弈中所采取的“两属”策略。[2](P.129)[3](PP.1~5)李大龙、陈文祥等先生同样关注侍子所代表的政治归属问题,进而指出主导汉代各国侍子流向的根本动力在于当时东亚地区的两大权力中心即汉与匈奴双方之间力量对比的变化。其总体趋势是匈奴逐渐衰落而两汉渐强,于是包括西域诸国在内的侍子们麇集的中心便由草原地带逐步转移到了长安与洛阳[4](P.19)[5](PP.116~117)。宋杰先生认为,在汉代纳质制度的构建过程中,以该民族群体是否处在汉政权的直接统治下为区分标准,当时入质者或称“侍子”或称“任子”等,内部尚有分别。[6](P.27)而方铁先生则认为,当时的纳质制度仅施行于某些边疆少数民族政权,而不包括那些已经处于中原王朝直接统治下的民族群体。[7](PP.72~74)。沈寿文先生将纳质制度与同时期和亲制度进行比较,并注意到了当纳质制度分别应用于中原诸国以及中原国家与边疆民族政权之间时汉儒所表现出的不同态度。[8](P.123)

以上研究涉及汉代侍子制度的不同方面以及侍子群体在诸国间的流动问题,但以汉、匈之间的纳质关系为重点,即便是在针对西域等国的讨论中,也仍然无法完全避开对于匈奴因素的考量,这是由当时东亚地区的政治现实所决定的。匈奴的入质不仅标志着以汉朝为中心的东亚政治秩序的最终确立,并且对于此后中原王朝处理与诸游牧政权的关系也具有率先示范的效应,影响十分深远。因此,笔者准备就以下三个问题略陈己见:首先,西汉与匈奴之间的关系模式是如何由和亲过渡到纳质的;其次,匈奴侍子的身份反映了汉、匈之间怎样的博弈过程;最后,南匈奴与东汉之间为何形成了独特的侍子年度轮替制度。不足之处,敬请指正。

一、由嫁女和亲到送子入质

张守节注《史记·秦始皇本纪》曾将列国间的纳质行为分为三类:“国强欲待弱之来相事,故遣子及贵臣为质……国弱惧其侵伐,令子及贵臣往为质……又二国敌亦为交质。”[9](卷6P.223)可见,无论彼此之间强弱对比如何变化,双向性的纳质行为都有可能发生。然而到了汉代,侍子在汉、匈双方之间的流动却开始表现出了严格的方向性,即汉只接受对方派遣来的侍子,却从未派遣侍子至匈奴(1)《大慈恩寺三藏法师传》卷2记载:“(迦毕试)有一小乘寺名沙落迦,相传云是昔汉天子子质于此时作也。其寺僧言:‘我寺本汉天子儿作。今从彼来,先宜过我寺。’” (慧立、彦悰著,孙毓堂、谢方点校《大慈恩寺三藏法师传》卷2《起阿耆尼国终羯若鞠阇国》,中华书局,2000年,第35页)其实这里所说的质于外国的“汉天子子”很可能指的是当时西域城邦国家送出的侍子,而不是汉朝皇帝自己的儿子,也就是《大唐西域记》中所讲的“河西蕃维,畏威送质”(玄奘、辩机著,季羡林等校注《大唐西域记校注》卷1《三十四国·迦毕试国》,中华书局,2000年,第138页)。关于此事的详细研究,可参看前引冯承钧《迦腻色迦时代之汉质子》一文。。即便是在西汉初年,面对敌强我弱的形势,汉朝也只是以公主和亲。[10](卷94上P.3754)

就匈奴方面而言,似乎也默许了汉廷的做法,从未向其提出过遣送侍子的要求。匈奴这样做,并非因为他们不理解侍子的政治价值,或者说不熟悉相关操作。实际上,匈奴与周边其他政权之间早有纳质。比如冒顿本人就曾经“质于月氏”[10](卷94上P.3749),后来其父头曼为了借月氏人之手除掉冒顿,故意对月氏进行军事挑衅,因为他明白侍子的本质就是一种政治担保,自然也是双方关系恶化时首当其冲的牺牲品,因而他可以借此在达到目的的同时不必背负杀子的恶名。匈奴也曾接受过楼兰、乌孙等政权遣送的侍子[10](卷96上P.3877,卷94下P.3811),而这些滞留草原的侍子理所当然地成了匈奴干涉西域政局的工具。如武帝末年楼兰王去世之后,匈奴先于西汉将侍子及时送还并扶立为新王,从而确保了楼兰王室对于匈奴的忠诚。以上事例说明,匈奴不仅清楚侍子身份的实质,而且也善于利用其潜在价值。

既然匈奴熟悉相关操作,当时作为弱势一方的汉朝未向其遣送过侍子这一现象就成为值得探讨的问题。有研究者认为,公主和亲这种行为本身就属于纳质的一种(2)张欣《入朝北魏的质子研究》,载《贵州师范学院学报》2018年第11期。古代政治实践当中“和亲”一词有广义与狭义之分,广义的“和亲”泛指双方之间发生的各类和好亲善行为,狭义的“和亲”必须包含有双方统治集团之间婚姻关系的建立,同时根据当时流行的从夫居的惯例,以一方出嫁贵族女子至另一方为主。张文及本文所谈“和亲”均指后者而言。。这种观点值得商榷。因为纳质的根本意义是接受方力图通过侍子来保证输送方在未来不会发生损害己方利益的行为,可能的情况下甚至还希望借此操控对方使其遵循自己的政治意愿来行事。在当时的汉、匈关系中,能够被利用以达成这一目的的,只有统治集团中的部分男性成员。原因在于,女性对于政治权力没有继承权,这使得女性贵族成员对于未来政局的潜在影响力大打折扣,尤其是对于输送方而言,遣送女性贵族成员嫁往他国并不会对本国政局中的任何一类继承序列产生实质性的影响,因为她们原本就不在这些序列之内。相应地,接受方很难利用这些远道而来的异国女性去约束或要挟对方,从而也就丧失了纳质的根本意义。比如当刘敬向高祖建议以嫡女和亲时,刘邦能够很爽快地答应,而吕后“日夜泣”却只能以源自私人领域的亲情来作为反对的理由。双方态度的这种反差,就是因为鲁元公主作为女性不具有汉朝皇位的继承权,去留与否都不影响未来国祚的延续。相反地,因为女性贵族成员嫁往他国之后与对方君主生育的男性后嗣拥有继承权,其反倒有可能成为输送方借以影响接受方日后政局走向的工具。刘敬等在规划和亲蓝图时就称:“冒顿在,固为子婿;死,则外孙为单于。岂尝闻外孙敢与大父抗礼者哉?兵可无战以渐臣也。”[9](卷99P.2719)所以对于纳质而言是接受方以侍子影响输送方,而和亲则是输送方以和亲女性未来的男性后嗣来影响接受方。两者因为参与主体的性别不同而导致作用机理正好相反,因此不宜混为一谈。

综上,西汉前期的确未曾向匈奴纳质,而匈奴之所以能够容忍这种状况,关键还在于和亲带来的丰厚的物资馈赠以及稳定开放的边境市场才是匈奴在双方关系中关注的重点。具体而言,匈奴内部的经济生产部门绝非仅限于游牧一途,除了中原王朝以外,匈奴实际上还可以透过与西域的关系获取许多自身不能生产的手工业制成品。[11](PP.1092~1126)但必须指出的是,黄河中下游季风区在谷物、纺织品、酒类以及其他手工产品的供给能力方面毫无疑问仍然居于压倒性的优势地位。这种优势地位之所以能够确立,不仅在于这里是当时东亚地区最成熟、最大规模的农业区与手工业技术中心,更在于所有这些农业区与技术中心都被置于一个君主专制的中央集权制国家的有效控制之下。这就使得匈奴单于只需要与最高统治者协商,就可以在其授意下经两汉帝国各级官僚的密切配合而系统地、稳定地获得自己所需的各类产品。相比之下,如果同样的需求被投放到西域地区,那么匈奴所要面对的是许多个相互分立的政权,这些政权之间的关系复杂且易变,影响产品的稳定供给。因此,虽然可供游牧政权选用的对外联系渠道非止一途,但汉朝对于匈奴而言仍然具有经济上不可替代的重大意义。所以即便是在马邑之谋后双方已然陷于全面战争的情况下,匈奴仍然“数使使好辞甘言求和亲”[10](卷94上P.3772)。匈奴对恢复和亲制度的渴望并不因双方之间兵戎相见而有所变更。很显然,匈奴所期待的绝不仅是一位新的汉朝公主那样简单,而是和亲制度下由汉朝提供的“糵酒万石,稷米五千斛,杂缯万匹”[10](卷94上P.3780)等物资以及开放的边境市场。这些对于匈奴政权而言属于刚性需求,而且这样规模的物资供应在当时也只有汉朝能够提供。既然匈奴所声索的主要是经济支援,并且这些经济上的需索在既有的和亲制度下已然得到满足,那么其自然也就没有必要节外生枝地再要求汉朝遣送侍子了。

汉朝对于匈奴的需求从根本上来讲是政治性的,即最终目的不在于侵占其草场,掳掠其人口与畜群等,“得其地,不足以为利;得其民,不可调而守也”(3)参见班固《汉书》卷64上《主父偃传》,中华书局,1962年,第2800页。类似论述还见于同书卷52《韩安国传》(第2398页)记载的韩安国敦促武帝继续和亲政策而不要轻启边衅的建议。,而在于将匈奴纳入以汉朝为宗主国的政治秩序之内。所以当武帝朝西汉开始有实力进行反击时,使匈奴臣服的政治目的便由和亲制度下的隐秘状态转而成为纳质制度下的公开要求,即杨信对单于所讲的“即欲和亲,以单于太子为质于汉”[10](卷94上P.3773)。汉朝不再寄希望于以和亲女性所生育的男性后嗣来影响未来的匈奴政局,转而选取更直接的办法,即要求匈奴以既定继承人为质于汉。虽然草原地带早有纳质的实践,但没有资料显示这些纳质行为之间伴随着大量的制度化的经济馈赠。所以单于拒绝了杨信的建议,因为他担心以往在和亲体制下自汉地随公主而来的“缯絮食物”[10](卷94上P.3773)的供应可能由此断绝。

双方之间的这种僵持状况终武帝之世一直持续了下去,直到宣帝时呼韩邪单于来朝,事情才迎来了转机。呼韩邪因为在国内斗争中失利,被迫南下降汉,而降汉的先导性事件就是遣子入侍(4)据《汉书·宣帝纪》记载,五凤四年(前54年)曾有单于“称臣”并“遣弟谷蠡王入侍”(中华书局,1962年,第268页)。此事发生于甘露元年(前53年)呼韩邪决计降汉并遣子入侍之前,但不见《匈奴传》记载。当时匈奴境内诸单于并立,局势混乱,不清楚此遣弟入侍者究竟是哪一位单于。如果确为呼韩邪的话,有可能是在正式归降之前,先行派遣其弟来汉廷沟通,而所谈之事应是将来如何纳质称臣,汉廷将给予何种待遇、何等保障等问题,遂被史臣记为遣弟入侍而称臣。。当时的形势正如左伊秩訾王所言“今事汉则安存,不事则危亡”,所以虽然“诸大人相难久之”,争议很大,但呼韩邪最终还是做出了“引众南近塞,遣子右贤王铢娄渠堂入侍”的决定。[10](卷94下P.3797)从此以后,汉、匈之间的贵族人口交流机制就由此前的汉以公主赴草原和亲转变为了匈奴以王子来中原入侍,但始终未变的是汉在物质上对于匈奴的慷慨馈赠(5)汉元帝遣送王昭君和亲于匈奴,在诏书中明白公布王氏的真实身份是“待诏”。应劭解释:“郡国献女未御见,须命于掖庭,故曰待诏。”(《汉书》卷9《元帝纪》,中华书局,1962年,第297页)而在此前的和亲中,对和亲者的非贵族甚至是非皇室出身,汉朝廷往往是要刻意掩饰的。如在和亲制度的首次实践中,因为吕后的阻挠最终“取家人子为公主,妻单于”。 颜师古注曰:“于外庶人之家取女而名之为公主。”(《汉书》卷43《娄敬传》,中华书局,1962年,第2122~2123页)在纳质前后,汉朝对于是否公布和亲者的真实出身采取了截然不同的态度,值得注意。。这种经济上的支援不仅没有因匈奴自降为臣属而终止,反倒愈益丰厚。[12](P.65)

因此,在熟悉其运行机制之后,呼韩邪及其诸子统治下的匈奴很快就成了臣属于汉廷的各个政权中纳质入朝活动的积极参与者,每一新单于即位必遣子入侍。降至东汉,南匈奴入塞,汉、匈之间的这种侍子输送机制终于成为严格的制度。史载:“单于岁尽辄遣奉奏,送侍子入朝,中郎将从事一人将领诣阙。汉遣谒者送前侍子还单于庭,交会道路。”[13](卷89P.2944)当然,伴随着入质制度的规范化,汉廷的赏赐也同步规范化:“元正朝贺,拜祠陵庙毕,汉乃遣单于使,令谒者将送,赐彩缯千匹,锦四端,金十斤,太官御食酱及橙、橘、龙眼、荔支;赐单于母及诸阏氏、单于子及左右贤王、左右谷蠡王、骨都侯有功善者,缯彩合万匹。岁以为常。”[13](卷89P.2944)

综上所述,由和亲到纳质,不变的是汉朝一直试图将匈奴纳入到以自己为中心的政治秩序中去,变化的是汉朝根据双方之间实力的消长在不同时期采取了不同的策略。具体而言,实力不及匈奴时,则以女性和亲,将实现上述目的的希望寄托在和亲女子未来可能诞育的具备继承权的单于子嗣身上。当然这种策略耗时较长,而且隐含着较多的不确定性,包括和亲女子日后诞育的后代中是否有男性,以及所诞育的男性后嗣在更远的将来能否顺利继承单于之位等。所以对于汉朝而言,和亲并不是将匈奴纳入由其主导的政治秩序的最佳方案,而只是一时权宜之计。因此,汉朝一旦有实力与匈奴展开正面对抗,便马上改变策略,直接提出以单于继承人入质的要求。对于这一要求,匈奴方面经历了由拒绝到接受的过程,而促使其转变的契机则是呼韩邪兵败求援于汉。不过,最终为匈奴所接受的纳质方案实际上是经过了折中的,折中的主要内容就是作为单于继承人的左贤王并没有按照汉朝的最初要求而被安排到侍子的队列中来。在呼韩邪重新稳定了草原形势之后,纳质制度依然能运行不辍,主要原因在于匈奴依靠这一制度得到了与和亲制度下一样丰厚的物资回馈,从而满足了其对汉朝谷物及手工业制品的需求。

二、超脱于入侍制度的左贤王

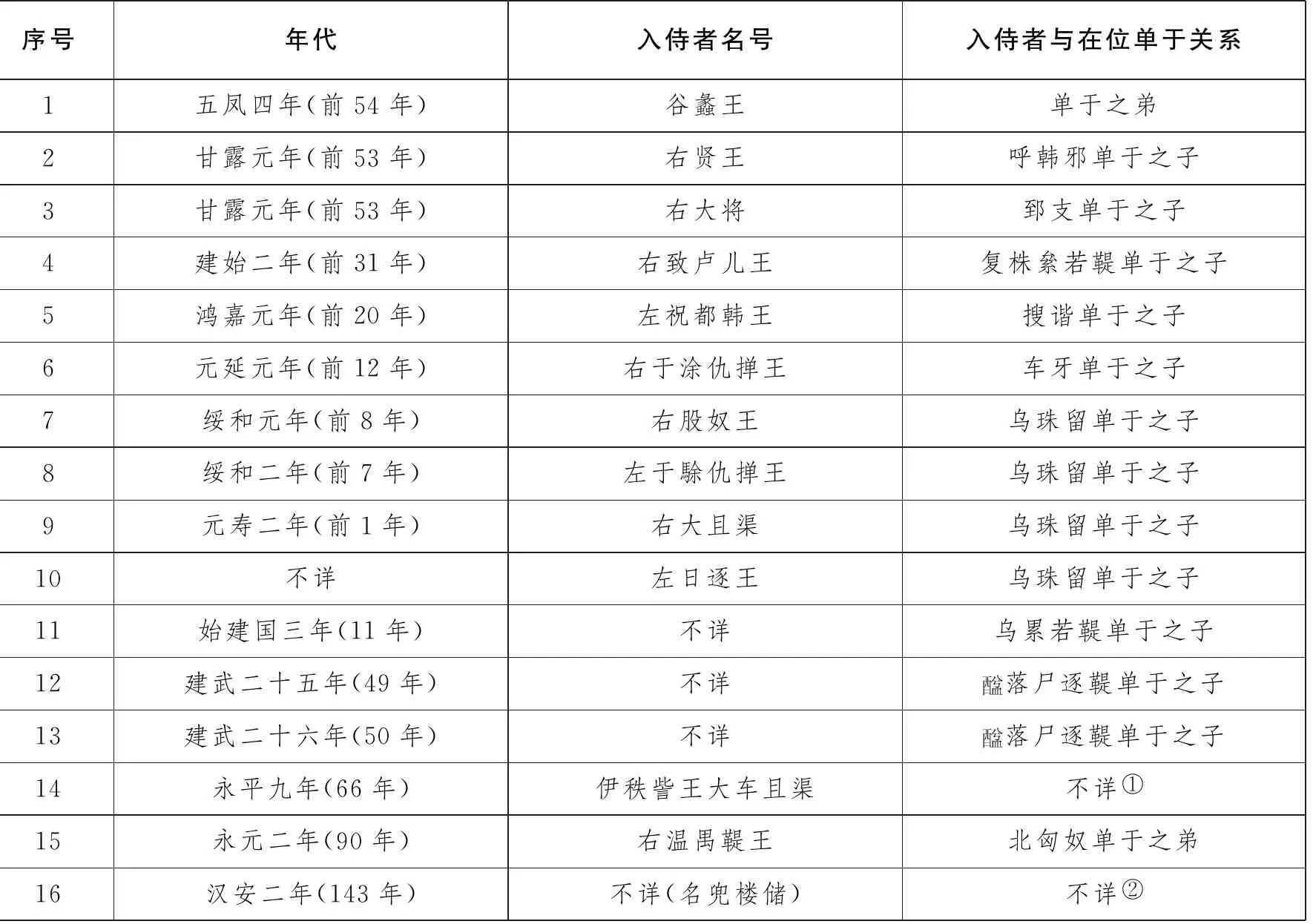

侍子制度建立后,匈奴单于积极遣子入侍汉朝。就现有记载看,自宣帝朝以来,匈奴遣送至两汉朝廷的侍子有16位(详见表1)。但值得注意的是,匈奴从未遣送过单于的第一顺位继承人即相当于中原王朝皇太子这一角色的左贤王前来为质。

表1 两汉时期的匈奴侍子(6)主要根据《汉书·匈奴传》及《后汉书·南匈奴列传》等材料统计。

《后汉书·南匈奴列传》中对于匈奴内部继承顺序有详细说明:“其大臣贵者左贤王,次左谷蠡王,次右贤王,次右谷蠡王,谓之四角;次左右日逐王,次左右温禺鞮王,次左右渐将王,是为六角:皆单于子弟,次第当为单于者也。”[13](卷89P.2944)在表1所列16位侍子当中未见第一顺位继承人左贤王,入质之前拥有单于之位继承权的只有谷蠡王、右贤王、左日逐王以及右温禺鞮王等四位侍子,而从以后的历史发展来看他们都没有继承单于之位。

然而在来自其他政权的入汉侍子中,就不乏储君的身影。如最早向西汉纳质的是南越,它的第一位入汉侍子就是太子婴齐,婴齐日后继承王位[10](卷64上P.2788),并以子兴为嗣,而“遣子次公入宿卫”[10](卷95P.3854)。西域地区最早纳质的国家是楼兰,“征和元年,楼兰王死,国人来请质子在汉者,欲立之”[10](卷96上P.3877)。虽然对于西域各城邦内部的王位传承规则史料中缺乏系统记载,但既然是“国人来请”,那就说明这位入汉的侍子本身拥有继承权,并且很可能就是当时条件下的第一顺位继承人,否则如果楼兰国内还有其他排序在前的王子,楼兰人就不必千里迢迢入汉索求侍子回国继位。

见诸史料记载的侍子中以匈奴侍子为最多,而在众多留下名号的侍子当中竟然没有一位是左贤王,这一点是值得注意的。实际上在呼韩邪传子之后一直到东汉政府选定兜楼储继位之前,匈奴单于位的传承都是以兄终弟及为主,兄弟顺次继位之后才由兄弟辈中最后一位继承者传位于下一代。而就实际执行情况来看,下一代中拥有优先继承权的并不是兄弟间最后一位继承者的儿子,而是其长兄之子。之所以这样做,可能正如颛渠阏氏在呼韩邪弥留之际所建议的那样,是为了避免年少者继位而“百姓未附,恐复危国”[10](卷94下P.3807)。这种情况下,自继承呼韩邪之位的复株絫若鞮单于以下,历届单于都选择遣送儿子而非继承顺序更为靠前的兄弟入质于汉,就成为一个饶有兴味的现象。而且从这些来到汉廷的单于之子在匈奴中所拥有的名号来看,大多数既非“四角”亦非“六角”,恐怕他们在匈奴宗室中也应该是比较边缘化的成员。这就与汉朝最初的设想相去甚远。武帝先后使王乌、杨信等使匈奴,明确提出“单于太子为质于汉”,这一要求当时就遭到了单于的拒绝,“今乃欲反古,令吾太子为质,无几矣”[9](卷110P.2913)。后来的事实也证明,即便是在呼韩邪入朝乃至南匈奴入塞以后,侍子当中也仍然没有见到左贤王的身影。这种状况持续时间之长使我们有理由相信汉廷对此不会不知情,唯一合理的解释就是他们默认了这种情况的发生,正如汉初匈奴默认不向汉朝索要侍子入质一样。从这个角度来看,虽然双方之间力量对比发生了变化,但在纳质关系最终确立的过程中匈奴并非完全被动的一方。换言之,纳质体制的建立是双方相互妥协的结果,即匈奴向汉纳质称臣,同时汉朝也放弃了必须以第一顺位继承人入质的要求。

事实证明,汉朝放弃这一要求是明智的,因为这不仅有利于争取匈奴尽早归附,而且有利于归附之后匈奴政权自身的稳定。关于这一点,我们可以援引北魏文帝被杀一事做一说明。据《魏书》卷1《文帝纪》记载,文帝早年间曾以太子身份为质于洛阳,“为魏宾之冠”,后魏晋禅代,“在晋之日,朝士英俊多与亲善,雅为人物归仰”,其在中原滞留时间匪浅而且汉化程度较高,然而当始祖年迈召其回国之时却引起了拓跋部内部保守势力的不安与反对。原因是太子“风彩被服,同于南夏,兼奇术绝世”,这些“异常”表现不自觉地拉开了这位继承人与鲜卑传统之间的距离,遂使诸部大人担心其“若继国统,变易旧俗,吾等必不得志”,认为其“不若在国诸子,习本淳朴”,能够遵循草原政治传统。与此同时,在太子滞留中原期间,“诸子爱宠日进”,其他王子利用太子出质之后所留下的权力空隙乘机培养起了各自的势力。这样就使得太子归国之后,一方面被保守势力看作是可能破坏鲜卑传统的异端而难以获得元老们的支持,另一方面又为其他王子麾下的各派力量所排挤,最终在他人的离间下,为始祖所厌而被下令处死。[14](卷1PP.4~5)类似的现象其实在汉代侍子制度的实践中也有发生,只不过史料中的记载不如北魏文帝一事完整详细。比如,昭帝时傅介子诛杀楼兰王而立在汉侍子尉屠耆为王,尉屠耆本人拥有王位继承权,回国继位本是顺理成章的事情,但他却担心“身在汉久,今归,单弱,而前王有子在,恐为所杀”[10](卷96上P.3878)。这说明因为久滞汉朝而与本国的各派政治力量相隔绝从而使其归国之后缺乏支持,可以说尉屠耆的担心正为日后北魏文帝的遭遇所验证。

以上两个案例实际上反映出了侍子制度的痼疾,而造成这种痼疾的原因在于,接受侍子的国家往往希望在单纯的人质这一角色之外,能够对侍子施加更多的间接影响,使其逐渐熟悉并最终认可所在国的政治理念,从而在侍子的思想中确立起彼此之间是利益共同体的认识。尤其是对于那些日后有可能继位的侍子而言,这样做的潜在政治意义更为重大。但不可否认的是,文化与心理上这种潜移默化的影响不是一朝一夕能够完成的,这就要求侍子在所在国能够停驻较长时间。然而,随着侍子滞留于外的时间日益增长,他与本国政治圈子之间的联系不可避免地会遭到削弱;同时他接受所在国文化影响愈深,则其与本国传统之间的距离便愈远,从而使其在回国之后难以争取到广泛的支持进而稳定自己的统治。

三、侍子年度轮替的意义

历史上可与此相比者,或许是北魏时期的所谓“雁臣”。《洛阳伽蓝记》中载:“北夷酋长遣子入侍者,常秋来春去,避中国之热,时人谓之雁臣。”[15](卷3P.116)但细较之下“雁臣”与南匈奴的侍子年度轮替又有不同。北魏时草原诸部落遣送的侍子是“秋来春去”,在中原停留的时间集中在天气比较冷凉的冬半年,因此可以用“避中国之热”来解释;而南匈奴遣送侍子的时间是在岁末年底,这就意味着侍子要在中原地区度夏,所以其年度轮替原因恐怕与气候关系不大,而需要从当时汉、匈关系的现实中去寻觅。

既然趋同于周边郡国,也就不难理解为什么《南匈奴列传》中记载“单于岁尽辄遣奉奏,送侍子入朝”。因为当时各郡国遣计吏进京向朝廷报告地方施政情况就是在年终岁尾,换言之,从东汉政府的角度来看,单于遣使奉奏实际上类似于郡国上计于朝廷。也正是通过单于使者每年报送的详细信息,东汉政府才有可能完成上述对于匈奴内部户口情况的精确统计。但趋同不等于完全一样,与普通郡不同的是,南匈奴在遣使送计之外还要遣送侍子以明确它与朝廷之间的宗藩关系,于是合二为一地将侍子作为每年岁末向朝廷报告的使者,其角色类似于郡国计吏。在到京以后举行上陵仪式的过程中,“大鸿胪设九宾”,这“九宾”当中除了“王、侯、公、卿、二千石、六百石”以外,还有三类人,那就是“郎、吏、匈奴侍子”[13](志4P.3103)。这里的“吏”指的就是前来“会陵”的“郡国计吏”,而他们当中相当一部分又可以在京城参加完相关仪式之后“留拜为郎”[13](卷54P.1772),郡国计吏以及由郡国计吏除任的郎官与匈奴侍子并列,正说明了三者之间的相似性。但与一般计吏或郎官不同的是,匈奴侍子除了要履行报告义务并参加相关仪式之外,还要完成新、旧侍子之间的轮替。在新侍子留下的同时,旧侍子在汉政府的安排下返回,并带回东汉朝廷对单于及其下各级匈奴贵族的丰厚赏赐。

总括而言,南匈奴以年度轮换侍子的方式完成了三项工作:其一,是以送质的方式向东汉朝廷表示效忠;其二,借新侍子之口向朝廷报告辖区内一年以来的若干情况;其三,借旧侍子之手将朝廷的年度赏赐带回。所以这项制度对于南匈奴而言,在政治及经济方面皆具重要意义,因此贯穿于其入塞以后的历史而未曾中辍(8)《后汉书》卷89《南匈奴列传》的《校勘记》指出,北宋刘攽认为“单于岁尽辄遣奉奏,送侍子入朝”(中华书局,1965年,第2972页),“遣”字后应另有一“使”字。如此则侍子是随单于使者入朝,侍子与单于使者是两人而非一人而兼二职。这种说法虽于文意可通,但度之情理似又有不通之处。如果侍子和使者是两人的话,那么单于只需要岁尽遣使奉奏,即可同时完成向朝廷做年度报告与领取赏赐这两项工作,没有必要每年轮换侍子。此外,《南匈奴列传》中既言“汉遣谒者送前侍子还单于庭”,复言“拜祠陵庙毕,汉乃遣单于使,令谒者将送”(中华书局,1965年,第2944页),可见谒者护送的侍子与单于使很可能指的就是同一批人员。当然,在《后汉书》卷2《明帝纪中提到在正月祭祀光武帝的仪式中“单于侍子、骨都侯亦皆陪位”》(中华书局,1965年,第100页),当时在场的除了单于侍子之外还有匈奴骨都侯,但并没有证据说明这里骨都侯的身份是专职的单于使者,他有可能只是陪同侍子前来的人员之一。。

四、余论

据《后汉书》的记载,在参加相关仪式的过程中,南匈奴侍子与郡国计吏等人同殿于“九宾”之末,有研究者据此认为汉代侍子的地位比较低下,并举出武帝朝金日磾曾于“黄门养马”的事例来说明侍子在入质之后可能要从事各类宫廷杂役[17](PP.11~12)。笔者以为,首先必须承认现有史料中缺乏对于侍子质汉期间待遇执行情况的直接证据(9)《汉书》卷61《张骞传》记载:“上方数巡狩海上,乃悉从外国客,大都多人则过之,散财帛赏赐,厚具饶给之,以览视汉富厚焉。”(中华书局,1962年,第2697页)有研究者认为,这里“外国客”大多都是西域诸国遣送的侍子(参见林梅村《古道西风:考古新发现所见中西文化交流》,生活·读书·新知三联书店,2000年,第172~173页)。虽然如此理解有利于证明汉朝厚待来质侍子,但其实仅就文献记载来看,并不能准确区分出“外国客”的具体身份。,但从后代的案例来看,古代中原王朝对于边疆民族政权遣送的侍子多数情况下给予了相当的优待[18](PP.89~90)。这样做一方面显示了对纳质一方最起码的尊重,毕竟来质者多半都是王室子弟而非一般平民;另一方面也有利于在通过优渥待遇彰显中原王朝富强的同时笼络来质侍子,使其对于中原地区物质文化乃至政治制度等产生亲近感与认同感,这也符合接受侍子一方的总体利益。如果侍子入汉以后地位很低,待遇很差,甚至还要被迫去从事各种杂役,那么势必会使入质者对汉朝以及中原文化与制度产生反感甚至是敌对情绪,从长远来看不利于维护中原王朝与纳质政权间的关系。因此,仅以在“九宾”内的排序与郡国计吏为伍便推断出汉朝慢待入质侍子,恐怕还需斟酌。其次,金日磾来汉时的真正身份其实并不是侍子而是一般的俘虏。侍子的价值在于与其有密切血缘关系者在纳质一方的政局中居于举足轻重的地位,这样才便于以侍子来制约、影响纳质政权的政策走向,否则就没有纳质的必要。降汉之前,金日磾之父休屠王已为浑邪王所杀,其父原来领有的部众亦已为后者所兼并,因此金日磾母子当时在本族的政治斗争中已然失势,紧接着又随浑邪王降汉,更为匈奴一方所难容。以这样一个势单力孤的少年王子为质,既不能约束与其有杀父之仇的浑邪王,更不能约束远在草原上的匈奴单于,因此他并不具备充当侍子的价值。金日磾是被作为一般俘虏对待,所以才会被安排去养马,这并不能说明汉代侍子要从事杂役。