汉文帝时期的汉匈关系与诸侯(上)

——与贾谊、晁错献策相关联

2022-03-12小军

小 军

(1.吉林师范大学历史文化学院,吉林 四平 136000;2.锡林郭勒职业学院图书馆,内蒙古 锡林郭勒 026000)

前言

《史记》和《汉书》记载,汉文帝在位期间,匈奴三次入侵汉朝边境烧杀抢掠,分别是文帝三年(前177年)五月右贤王侵寇事件,汉文帝十四年冬(前166年)老上单于率领十四万大军攻朝那、北地入寇事件,汉文帝后元六年冬(前158年)军臣单于率军大举进攻上郡、云中事件。

司马迁采取先详后略的方法叙述这三次入侵事件,对右贤王入侵事件的来龙去脉写得比较详细,对老上单于入侵事件写得篇幅适中,对军臣单于入侵事件写得极为简略。这种叙事的原因及目的,值得学界探讨。

汉文帝在位期间启用贾谊、晁错等年轻气盛之士,他们给汉文帝出谋划策,提出了诸多卓有成效的御边建议。贾谊向汉文帝献“建三表,设五饵”之策,主张通过宣示汉廷威德,利用匈奴人贪利心理招附匈奴民众,瓦解匈奴政权,以解除匈奴对汉朝的威胁。晁错提出“守边备塞”“劝农力本”之策,采取巩固边疆、积极防卫的御边方式,想要达到抵御匈奴入侵的目的。后人由于无法确定贾谊、晁错二人御边献策的具体时间,相关研究的讨论焦点因而多停留在献策内容是否具有普遍效果上。贾谊、晁错毕竟是谋士,他们献策必定针对某一特定事件。因此,学界若想了解汉文帝时期汉朝与匈奴关系的实际情况,首先必须确定贾谊、晁错二人御边献策的具体时间。

汉文帝在位期间处于危机四伏的阶段,这种危机既包括来自北方匈奴的威胁,也包括各地同姓诸侯国势力增大给汉廷带来极大的压力。这些诸侯王可以“自置其吏”,有权自行任命封国内俸禄二千石以下的官员,也有权向封国内居民征税,形成诸侯国“宫室百官同制京师”的局面。诸侯国拥有“得赋敛”的权利,有些诸侯国可以铸币、煮盐,富比皇室。

《史记》《汉书》均称贾谊、晁错等人多次献策,建议削减诸侯势力。《汉书》和贾谊的《新书》记载了贾谊削藩献策的具体内容,只是后人不易确定贾谊削藩献策的具体时间。与削藩有关而最终被杀的晁错,其削藩献策的具体内容却不见于史书,也是一个值得研究的问题。

本文将围绕以上问题,考究汉文帝时期贾谊、晁错等人提出御边策和削藩策的具体时间,以解析匈奴入侵中原的具体原因及汉文帝未对匈奴发动大规模战争的内在原因。

一、匈奴右贤王侵寇事件与贾谊献策

《史记·匈奴列传》记载,汉文帝三年(前177年)五月,发生了匈奴右贤王入侵北地,居河南为寇,侵盗上郡保塞蛮夷,杀掠民众的侵寇事件。汉文帝诏丞相灌婴等人说:“汉与匈奴约为昆弟,毋使害边境,所以输遗匈奴甚厚。今右贤王离其国,将众居河南降地,非常故,往来近塞,捕杀吏卒,驱保塞蛮夷,令不得居其故,陵轹边吏,入盗,甚敖无道,非约也。其发边吏骑八万五千诣高奴,遣丞相颍阴侯灌婴击匈奴。”[1]425可见,汉文帝对此事极为重视,甚至想亲自带兵赴高奴击匈奴。正当此时,汉文帝收到济北王兴居趁机反叛、发兵欲袭荥阳的消息,遂诏丞相灌婴罢兵,并于七月辛亥日自太原返回长安。

济北王叛乱这一突发事件虽然没有使汉朝与匈奴之间发展到大规模军事冲突的地步,但是双方的和亲关系因此中断了近三年。期间,汉文帝和冒顿单于多次互通书信,最终相互谅解,再度缔结和亲。《史记·匈奴列传》中收录了汉文帝和冒顿单于往来的一部分书信内容,展示了双方就右贤王事件所持的不同见解。济北王叛乱事件发生的第二年(前176年),冒顿单于致信汉文帝曰:

天所立匈奴大单于敬问皇帝无恙。前时皇帝言和亲事,称书意,合欢。汉边吏侵侮右贤王,右贤王不请,听后义卢侯难氏等计,与汉吏相距,绝二主之约,离兄弟之亲。皇帝让书再至,发使以书报,不来,汉使不至,汉以其故不和,邻国不附。今以小吏之败约故,罚右贤王,使之西求月氏击之。以天之福,吏卒良,马强力,以夷灭月氏,尽斩杀降下之。定楼兰、乌孙、呼揭及其旁二十六国,皆以为匈奴。诸引弓之民,并为一家。北州已定,愿寝兵休士卒养马,除前事,复故约,以安边民,以应始古,使少者得成其长,老者安其处,世世平乐。未得皇帝之志也,故使郎中系雩浅奉书请……皇帝即不欲匈奴近塞,则且诏吏民远舍。使者至,即遣之。

《史记·匈奴列传》记载,收到冒顿单于的书信后,汉廷官员展开了一场关于讨伐与和亲哪个对汉朝更有利的激烈争论。最终,公卿一致认为:“单于新破月氏,乘胜,不可击。且得匈奴地,泽卤,非可居也。和亲甚便。”这一观点得到汉文帝的认同,汉朝遂与匈奴重启和亲之事。

汉文帝同意恢复和亲的回信是在收到冒顿单于上述书信近两年之后的汉文帝六年(前174年)发出的。信中首先赞扬了冒顿单于就此事表现出的克制态度,继而指出:“汉与匈奴约为兄弟,所以遗单于甚厚。倍约离兄弟之亲者,常在匈奴。然右贤王事已在赦前,单于勿深诛。单于若称书意,明告诸吏,使无负约,有信,敬如单于书。”同时,汉廷向单于赠送“服绣袷绮衣、绣袷长襦、锦袷袍各一,比余一,黄金饰具带一,黄金胥纰一,绣十匹,锦三十匹,赤绨、绿缯各四十匹”[2]2897等物品作为回礼,以示和好。

这两封书信的内容显示,冒顿单于对右贤王的鲁莽行为予以惩罚,以示与汉廷重归于好。一方面,汉文帝表示赞扬并且同意与匈奴和好。另一方面,双方就发生右贤王事件的起因表现出不同看法:冒顿单于认为“汉边吏侵侮右贤王”是导致该事件发生的起因,并且忠告汉文帝说:“皇帝即不欲匈奴近塞,则且诏吏民远舍”;汉文帝却以“倍约离兄弟之亲者,常在匈奴”一语将此次事件的责任全部推给匈奴一方。

汉文帝三年(前177年),是否存在如同冒顿单于所言的汉朝吏民聚集于汉匈边境并且挑衅匈奴官吏之事呢?学界探讨这一问题,有必要对贾谊的事迹进行探究。贾谊,洛阳人,十八岁时已经诵读《诗》《书》。汉文帝初年,经廷尉吴公(原河南守)推荐,贾谊被文帝召为博士,之后不到一年,贾谊在汉文帝的破例提拔下升至太中大夫之位。贾谊主张以削弱诸侯势力的方式来加强中央集权,并且有数量众多的各类献策。

《史记·贾生列传》的内容由《吊屈原赋》和《鹏鸟赋》组成,并未记载贾谊献策的具体内容。《汉书·贾谊传》记载了贾谊从长沙返回长安后,就削减诸侯势力向汉文帝奏请的若干献策内容,未载入对匈奴献策的内容。因此,学界分析有关贾谊对匈奴献策的具体内容,必须借助贾谊的《新书》。

贾谊的《新书》中有关对匈奴政策的叙述包括《解县》《威不信》《匈奴》《势卑》四篇,其中《匈奴》篇中的“三表五饵”术最为著名。贾谊在文章开头写道:

窃料匈奴控弦大率六万骑,五口而出介卒一人,五六三十,此即户口三十万耳,未及汉千石大县也。而敢岁言侵盗,屡欲亢礼,妨害帝义,甚非道也。陛下何不使能者一试理此,将为陛下以耀蝉之术振之。为此立一官,置一吏,以主匈奴,诚能此者,虽以千石居之可也。陛下肯听其事计,令中国日治,匈奴日危,大国大富,匈奴适亡。咤犬马行,理势然也。将必以匈奴之众,为汉臣民,制之令千家而为一国,列处之塞外,自陇西延至辽东,各有分地以卫边,使备月氏灌窳之变,皆属之直郡,然后罢戎休边,民天下之兵。[3]

贾谊提出“建三表、设五饵”之策作为抑制匈奴的具体实施方案,以做到“与单于争其民”,最终达到“将使单于无臣之使,无民之守,夫恶得不系颈顿颡请归陛下”的目的。

贾谊对“三表五饵”策信心很大,他向汉文帝毛遂自荐实现此项计划,提出:“陛下有意,胡不使臣一试理此?夫胡人于古小诸侯之所铚权而服也,奚宜敢捍若此?以臣为属国之官,以主匈奴,因幸行臣之计,半岁之内,休屠饭失其口矣;少假之间,休屠系颈以草,膝行顿颡,请归陛下之义,唯上财幸。而后,复罢属国之官,臣赐归伏田庐,不复洿末廷,则忠臣之志快矣。”

“建三表”就是“以立信义,爱人之状和好人之技”。贾谊认为“以立信义”最为关键,是指皇帝守信义的一种表现;“爱其状”和“好其技”就是皇帝实行人道的表现。“建三表”的实质是以“信”“爱”“好”的名义用各种物质利益和精神享受满足匈奴民众的需要,分化瓦解匈奴内部的人心,以达到用和平手段征服匈奴的目的。

颜师古对“设五饵”注解为:“赐之盛服车乘以坏其目;赐之盛食珍味以坏其口;赐之音乐、妇人以坏其耳;赐之高堂、邃宇、府库、奴婢以坏其腹;于来降者,上以召幸之,相娱乐,亲酌而手食之,以坏其心。”[4]贾谊建议汉廷尽量使用各种办法满足匈奴民众的物质欲望和精神享受,以达到“牵其耳、牵其目、牵其口、牵其腹、引其心”的目的。

诸多先行研究探讨了“三表五饵”策的具体内容和实效性,本文关注的重点是贾谊提出“三表五饵”策的时间。

如前所述,贾谊的《新书》与对匈奴政策有关的叙述包括《解县》《威不信》《匈奴》《势卑》四篇,《解县》篇中有“伏中行说而笞其背”一句。宦官中行说在汉文帝六年(前174年)老上单于即位时随汉朝翁主来到匈奴,因此《解县》篇应当撰写于汉文帝六年以后。贾谊被汉廷派往长沙是在右贤王事件发生后不久的汉文帝三年(前177年),从长沙被召回长安是在四年后的汉文帝七年(前173年)。中行说入降匈奴的汉文帝六年,届时贾谊还在长沙,所以确切地说,《解县》篇应当是在贾谊返回长安之后的汉文帝七年之后撰写的。

那么,《解县》《威不信》《匈奴》《势卑》都是在贾谊返回长安后的汉文帝七年之后上奏的吗?

《史记·匈奴列传》记载,中行说入降匈奴后,看到“匈奴好汉缯絮食物”,便对老上单于说:“匈奴人众不能当汉之一郡,然所以强者,以衣食异,无仰于汉也。今单于变俗好汉物,汉物不过什二,则匈奴尽归于汉矣。其得汉缯絮,以驰草棘中,衣袴皆裂敝,以示不如旃裘之完善也。得汉食物皆去之,以示不如湩酪之便美也。”可见,在中行说入降匈奴的汉文帝六年(前174年),贾谊在《匈奴》篇中提出的“三表五饵”已经在匈奴尽显成效。由此推断,贾谊提出《匈奴》篇的时间应当是在中行说入降匈奴之前。

贾谊被派往长沙是在汉文帝三年(前177年),返回长安是在汉文帝七年(前173年)。因此,《匈奴》篇也应当是在贾谊被派往长沙之前的汉文帝三年之前提出的。由此推测,汉文帝三年,匈奴右贤王入侵汉朝事件的起因,应当与贾谊的“三表五饵”策具有密不可分的关联。我们从前述冒顿单于给汉文帝书信中提到的“汉边吏侵侮右贤王”及“皇帝即不欲匈奴近塞,则且诏吏民远舍”等语中不难推测,汉文帝接受了贾谊的献策并予以实施,扰乱了汉朝和匈奴边境贸易的正常秩序,导致“右贤王侵寇”事件的发生。

贾谊从长沙被朝廷召回长安时,已入降匈奴一年之久的中行说不仅揭穿贾谊提出的对匈奴政策的目的,而且教老上单于学习相关防范措施。面对新的局势,贾谊向汉文帝上奏《解县》一篇(从内容上看,《势卑》《解县》《威不信》三篇应当合为一篇),认为“天下之势成倒县、倒植之势”,已经到了“于焉望信威、广德难”的程度,敦促汉文帝与匈奴宣战。

从济北王兴居趁匈奴右贤王侵寇事件而叛乱的经验来判断,贾谊主张对匈奴宣战显然太过轻率。因此,汉文帝让贾谊专注于提出对诸侯的政策;有关匈奴的政策,开始起用另一位年轻的谋士晁错。

二、老上单于“侵寇”事件与晁错的御边献策

《史记·匈奴列传》记载:“汉孝文皇帝十四年,匈奴单于十四万骑入朝那、萧关,杀北地都尉卬,掠人民畜产甚多,遂至彭阳。使奇兵入烧回中宫,候骑至雍甘泉。”汉文帝以中尉周舍、郎中令张武为将军,发车千乘、骑十万,军长安旁以备胡寇,并且指出匈奴“岁入边,杀掠人民畜产甚多,云中、辽东最甚,至代郡万余人。”汉朝忧虑此事,遂派使者送书信给单于,单于也派当户报谢以商量重启和亲之事。

《史记·匈奴列传》中只收载了后元二年(前162年)汉文帝致老上单于的书信内容,书曰:

先帝制:长城以北,引弓之国,受命单于;长城以内,冠带之室,朕亦制之。……今闻渫恶民贪降其进取之利,倍义绝约,忘万民之命,离两主之驩,然其事已在前矣。书曰:“二国已和亲,两主驩说,寝兵休卒养马,世世昌乐,闟然更始。”朕甚嘉之。……朕与单于俱由此道,顺天恤民,世世相传,施之无穷,天下莫不咸便。……今天下大安,万民熙熙,朕与单于为之父母。朕追念前事,薄物细故,谋臣计失,皆不足以离兄弟之驩。朕闻天不颇覆,地不偏载。朕与单于皆捐往细故,俱蹈大道,堕坏前恶,以图长久,使两国之民若一家子。……故来者不止,天之道也。俱去前事:朕释逃虏民,单于无言章尼等。朕闻古之帝王,约分明而无食言。单于留志,天下大安,和亲之后,汉过不先。单于其察之。

至此,汉匈双方达成共识,结为兄弟之义,于当年既约和亲。汉文帝制诏御史曰:“匈奴大单于遗朕书,言和亲已定,亡人不足以益众广地,匈奴无入塞,汉无出塞,犯(令)〔今〕约者杀之,可以久亲,后无咎,俱便。朕已许之。其布告天下,使明知之。”[2]2903—2904

以上书信和诏书的内容显示,此次老上单于大规模入侵汉朝的原因,与“亡人”和“塞”有关。“亡人”即受降者,这是推行前述贾谊“三表五饵”策的产物。汉文帝在给单于的信中说:“故来者不止,天之道也。”汉文帝后元二年(前87年)汉朝和匈奴重新缔结和亲约之前,汉廷依然延续着贾谊提出的对匈奴人的怀柔之策。既约和亲后,汉文帝一改前观,认为“亡人不足以益众广地”。至于“塞”,汉高祖使刘敬至匈奴与冒顿单于约定“长城以北,引弓之国,受命单于;长城以内,冠带之室,朕亦制之。”双方似乎并未详细说明这里所指的“长城”,是蒙恬领军十万强占“河南地”后建的“秦长城”(“新塞”),还是之前的所谓“故塞”。秦朝灭亡后,匈奴“复稍度河南与中国界于故塞”。因此,汉高祖与冒顿单于达成共识的边境线应当是以“故塞”为准——至少匈奴人是这样理解的。

说到“塞”,应当提起汉文帝身边的另一位年轻的谋士晁错。

晁错,颍川人。起初从师于张恢,学“刑名学”,后到伏生处学习《尚书》。晁错与贾谊一样因多次上书献策而闻名于世。晁错对匈奴有关的献策,以“守边备塞”策最为著名,开头曰:

臣闻秦时北攻胡貉,筑塞河上,南攻杨粤,置戍卒焉。其起兵而攻胡、粤者,非以卫边地而救民死也,贪戾而欲广大也,故功未立而天下乱。……胡人衣食之业不着于地,其势易以扰乱边境。何以明之?胡人食肉饮酪,衣皮毛,非有城郭田宅之归居,如飞鸟走兽于广野,美草甘水则止,草尽水竭则移。以是观之,往来转徙,时至时去,此胡人之生业,而中国之所以离南亩也。今使胡人数处转牧行狩于塞下,或当燕、代,或当上郡、北地、陇西,以候备塞之卒,卒少则入。陛下不救,则边民绝望而有降敌之心;救之,少发则不足,多发,远县才至,则胡又已去。聚而不罢,为费甚大;罢之,则胡复入。如此连年,则中国贫苦而民不安矣。[5]2283—2284

黄河以南凸出的河南地是游牧匈奴人冬季牧营的场所。每当河水结冰,匈奴人就赶着牲畜,踏过黄河冰面至此放牧。

《史记·匈奴列传》记载,秦灭六国后,秦始皇命令蒙恬率兵十万占领此地,“因河为塞,筑四十四县城临河,徙适戍以充之。而通直道,自九原至云阳,因边山险堑谿谷可缮者治之,起临洮至辽东万余里。”其后十余年“蒙恬死,诸侯畔秦,中国扰乱,诸秦所徙适戍边者皆复去。于是匈奴得宽,复稍度河南与中国界于故塞。”秦始皇一度强占河南地,秦朝灭亡后,匈奴人又恢复了对此地的实际支配。因此,匈奴人在此“往来转徙,时至时去”。晁错着眼于这块土地,想通过“守边备塞”和“劝农力本”策占有此地,他向汉文帝上奏曰:

陛下幸忧边境,遣将吏发卒以治塞,甚大惠也。然令远方之卒守塞,一岁而更,不知胡人之能,不如选常居者,家室田作,且以备之。以便为之高城深堑,具蔺石,布渠答,复为一城其内,城间百五十步。要害之处,通川之道,调立城邑,毋下千家,为中周虎落。先为室屋,具田器,乃募罪人及免徒复作令居之;不足,募以丁奴婢赎罪及输奴婢欲以拜爵者;不足,乃募民之欲往者。皆赐高爵,复其家。予冬夏衣,廪食,能自给而止。……如是,则邑里相救助,赴胡不避死。……以陛下之时,徙民实边,使远方亡屯戍之事,塞下之民父子相保,亡系虏之患,利施后世,名称圣明,其与秦之行怨民,相去远矣。[5]2286

晁错建议朝廷采取赏赐迁居者爵位和田宅,以及免除赋税和劳役等相应鼓励措施的方式,加强边境的守备力量。耕作所得能够自给自足,由此可以达到减少军费开支的目的。

汉文帝赞许晁错的提议,下令移民徙边。《史记·平准书》对此次移民的具体实施情况记载为:“至孝文时……匈奴数侵盗北边,屯戍者多,边粟不足给食当食者。于是募民能输及转粟于边者拜爵,爵得至大庶长。”为了鼓励民众迁居北边,晁错再次上奏汉文帝,建议朝廷筑城造宅、置医救病,以使徙民安心置边,还建议将这些移民编成戎伍以防备匈奴入侵[5]2288。

晁错的“守边备塞”疏具有较强的战略防御性效果。那么,这篇“守边备塞”疏是在何时提出并予以实施的呢?

《汉书·晁错传》收录了晁错关于匈奴的大部分献策内容。从《汉书·晁错传》叙述的顺序来看,首先记述了“是时匈奴强,数寇边,上发兵以御之”,紧接着记录了晁错的“兵体三章”疏,然后记述了“守边备塞”和“劝农力本”疏,最后记有“后诏有司举贤良文学士,错在选中”一语,这个时间是在汉文帝十五年(前165年)九月。从《汉书·晁错传》的叙述顺序来看,晁错这些献策均在汉文帝十五年(前165年)九月之前提出。由此一来,不会有人将此与汉文帝十四年冬(前166年)老上单于率十四万大军攻朝那、北地入寇事件关联探讨。

我们详细阅读这些疏文后发现,“兵体三章”疏的一部分内容被置于“劝农力本”疏的后面。即1962年中华书局出版的《汉书》点校本第2289页的内容:“陛下绝匈奴不与和亲,臣窃意其冬来南也,壹大治,则终身创矣。欲立威者,始于折胶,来而不能困,使得气去,后未易服也。愚臣亡识,唯陛下财察。”这段记述中“后未易服也”和“愚臣亡识,唯陛下财察”之间的内容显然是被省略了,被省略的是点校本第2278页的“臣闻汉兴以来”至第2283页的“唯陛下财择”为止的所谓“兵体三章”疏的内容。晁错献策的顺序本应是先提出“守边备塞”和“劝农力本”二疏,然后才提出“兵体三章”疏,《汉书·晁错传》故意打乱疏文的前后顺序,给人以先提出“兵体三章”疏再提出“守边备塞”和“劝农力本”二疏的错觉。

从《汉书·食货志》所载“论贵粟”疏的内容来看,“论贵粟”疏显然属于“劝农力本”疏的一部分,其末尾记有:“上复从其言,乃下诏赐民十二年租税之半。明年,遂除民田之租税”一语。《汉书·文帝纪》将有关除民田租税记载为发生在汉文帝十三年(前167年)六月。由此推测,晁错“劝农力本”疏提出的时间应在汉文帝十二年间(前168年);“守边备塞”疏是在“劝农力本”疏之前稍早提出的,也应在汉文帝十二年(前168年)或稍早前。

晁错发现了汉朝与匈奴设定的边境线“塞”具有不确定性,于是提出“守边备塞”策,移民屯田于“河南地”。匈奴人显然不可能接受汉朝的这种行为,故不难推测导致老上单于侵寇的原因与晁错的御边政策有关。

三、齐、淮南等诸侯国的局势与贾谊削藩策

《史记·孝文本纪》记载,匈奴在汉文帝十四年冬(前166年)攻击朝那、北地时,汉文帝积极调遣各路将军以备战匈奴,并且“亲自劳军,勒兵申教令,赐军吏卒”。汉文帝甚至不听群臣的极力劝阻,想亲自出马抗击匈奴,终因皇太后的坚决阻拦才罢休。由此可见,汉文帝对匈奴作战的决心极为坚定。四年后的汉文帝后元二年(前162年),汉文帝却一改之前的好战姿态,转而祈求与匈奴和平相处并且遣匈奴之使者“冠盖相望,结轶于道。”[1]431

是什么原因促使汉文帝对匈奴的战略态度转变得如此大呢?下文通过汉朝这一时期对齐、淮南等诸侯政策的分析,揭示汉文帝改变对匈奴战略姿态的原因。

汉高祖刘邦于汉高祖六年(前201年)封长子刘肥为齐王,给其食七十城,诸民能齐言者皆予齐王。齐国在诛灭吕氏过程中的功绩最为显著,刘肥之子哀王襄在当时一度被认为是继承汉朝皇位最有力的人选,只因受琅邪王和大臣们的反对才未能继承皇位。

汉文帝在元年(前179年)把汉高后吕雉称制时割据的城阳、琅邪、齐南郡返还给齐,加封朱虚侯、东牟侯各二千户。其后不久,汉以齐之城阳郡立朱虚侯为城阳王,以齐济北郡立东牟侯为济北王。对汉廷此举感到不满的济北王刘兴居于汉文帝三年(前177年)趁匈奴右贤王“侵入”之际而反叛;被汉廷镇压后,其领地归于汉;他的哥哥城阳王刘章也在此稍前的汉文帝三年已经亡故。《史记·齐悼惠王世家》对此后齐国的整编情况记载如下。

后二年,孝文帝尽封齐悼惠王子罢军等七人皆为列侯。齐文王立十四年卒,无子,国除,地入于汉。后一岁,孝文帝以所封悼惠王子分齐为王,齐孝王将闾以悼惠王子杨虚侯为齐王。故齐别郡尽以王悼惠王子:子志为济北王,子辟光为济南王,子贤为菑川王,子卬为胶西王,子雄渠为胶东王,与城阳、齐凡七王。[6]

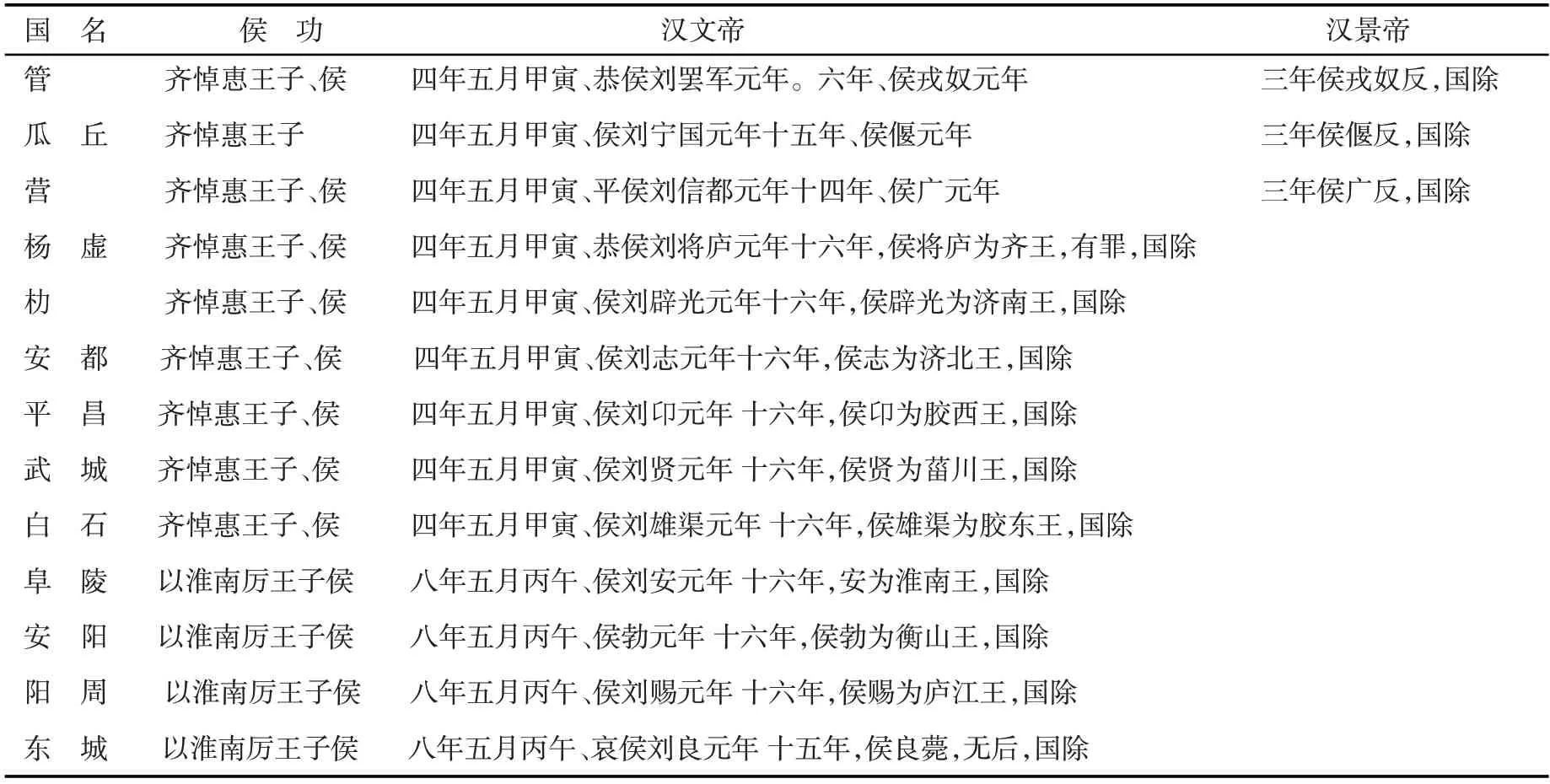

汉文帝于四年(前176年),将悼惠王子七人皆封为列侯;十五年(前165年),以齐文王无子为由,将其国除,地入于汉;其后一年,汉文帝又将悼惠王之子七人复封为王,相关统计见表1。

表1 《惠景间侯者年表》选

表1 统计显示,“管”以下至“白石”九人皆为汉文帝四年五月甲寅被封为侯。其中,除了“管”“瓜丘”“营”三人之外,其他六人都在汉文帝十六年(前164年)被封为“王”,且被“国除”。另外,“朸”“平昌”“武城”“白石”四国在景帝初年参与吴楚七国乱等,国和王位至少延续至景帝初年,《惠景间侯者年表》却记载为汉文帝十六年(前164年)时被“国除”,这里的“封王”后即“国除”的因果关系不明。

《史记》文本叙述与年表记载相互矛盾的情况,在淮南问题上尤为明显。刘长,汉高祖刘邦的少子。高祖十一年(前196年)淮南王黥布反,立刘长为淮南王。《史记·孝文本纪》记载,汉文帝“六年,有司言淮南王长废先帝法,不听天子诏,居处毋度,出入拟于天子,擅为法令,与棘蒲侯太子奇谋反,遣人使闽越及匈奴,发其兵,欲以危宗庙社稷。群臣议,皆曰:长当弃市。帝不忍致法于王,赦其罪,废勿王。”刘长在被汉文帝发放至蜀道途中病死,汉文帝甚怜,于“十六年,追尊淮南王长谥为厉王,立其子三人为淮南王、衡山王、庐江王。”

《史记·淮南列传》记载,汉文帝十二年(前168年),汉文帝听到民间有人作歌讥讽汉文帝与兄弟不和,遂叹曰:“尧舜放逐骨肉,周公杀管蔡,天下称圣。何者?不以私害公。天下岂以我为贪淮南王地邪?”于是“徙城阳王王淮南故地,而追尊谥淮南王为厉王,置园复如诸侯仪。汉文帝十六年(前164年),徙淮南王喜复故城阳。上怜淮南厉王废法不轨,自使失国蚤死,乃立其三子:阜陵侯安为淮南王,安阳侯勃为衡山王,阳周侯赐为庐江王,皆复得厉王时地,三分之”,这里所说的“城阳王喜”是朱虚侯刘章之子。汉文帝二年(前178年),刘章因在铲除吕氏时贡献巨大而被封为城阳王。《史记·齐悼惠王世家》记载,城阳王章“立二年卒,子喜立,是为共王。”《史记·惠景间侯者年表》中却说在汉文帝“二年,侯章为城阳王,国除。”城阳王章死于汉文帝三年(前177年)济北王兴居谋反之前,并未参与济北王谋反。汉文帝在城阳王刘章死后为何不继封其子喜为王,反而予以“国除”呢?反之,城阳王刘章既然被“国除”,其子喜为何还“是为共王”呢?

《史记》和《汉书》就以上淮南王刘长的三个儿子被汉文帝封为王的事由,出现了截然不同的解释。《史记》强调的是汉文帝对刘长之子的怜悯之心;《汉书·贾谊传》记载:“后四岁,齐文王薨,亡子。汉文帝思贾生之言,乃分齐为六国,尽立悼惠王子六人为王;又迁淮南王喜于城阳,而分淮南为三国,尽立厉王三子以王之”,认为汉文帝想起贾谊之言才封齐王和淮南王之子为王。

“思贾生之言”应当是指贾谊所奏“淮南”篇。《汉书·贾谊传》记载,汉文帝在八年(前172年)封淮南厉王四子皆为列侯。贾谊知道汉文帝必将复封王于这些人,于是上疏谏曰:

窃恐陛下接王淮南诸子,曾不与如臣者孰计之也。淮南王之悖逆亡道,天下孰不知其罪?陛下幸而赦迁之,自疾而死,天下孰以王死之不当?今奉尊罪人之子,适足以负谤于天下耳。此人少壮,岂能忘其父哉!白公胜所为父报仇者,大父与伯父、叔父也。白公为乱,非欲取国代主也,发愤快志,剡手以冲仇人之匈,固为俱靡而已。淮南虽小,黥布尝用之矣,汉存特幸耳。夫擅仇人足以危汉之资,于策不便。虽割而为四,四子一心也。予之众,积之财,此非有子胥、白公报于广都之中,即疑有剸诸、荆轲起于两柱之间,所谓假贼兵为虎翼者也。愿陛下少留计!

贾谊劝说汉文帝将来不要再益封各王之子为王,以绝后患。汉文帝并未听从贾谊的劝阻,仍然将齐、淮南诸子封为王。随后,贾谊又献一篇“益壤”的奏折,曰:

今淮南地远者或数千里,越两诸侯,而县属于汉。其吏民徭役往来长安者,自悉而补,中道衣敝,钱用诸费称此,其苦属汉而欲得王至甚,逋逃而归诸侯者已不少矣。其势不可久。臣之愚计,愿举淮南地以益淮阳,而为梁王立后,割淮阳北边二三列城与东郡以益梁;不可者,可徙代王而都睢阳。梁起于新郪以北着之河,淮阳包陈以南揵之江,则大诸侯之有异心者,破胆而不敢谋。梁足以扞齐、赵,淮阳足以禁吴、楚,陛下高枕,终亡山东之忧矣,此二世之利也。

贾谊试图建议汉文帝在黄河与长江之间建立以皇子为中心的屏藩国,以达到防御、遏制吴、楚、齐、赵诸侯国的目的。

贾谊的提议是想把淮南益于淮阳,或者将代王徙至睢阳,以防诸侯。《汉书·贾谊传》记载,汉文帝于十二年(前168年)根据贾谊之计“乃徙淮阳王武为梁王,北界泰山,西至高阳,得大县四十余城;徙城阳王喜为淮南王,抚其民。”这样做的原因应当是梁王胜于汉文帝十一年(前169年)坠马而死,代王参则身处汉匈边境要塞,只得徙淮阳王武为梁王以备诸侯;徙城阳王喜为淮南王的内在关联则不十分明确。

徙城阳王喜为淮南王是在汉文帝十二年(前168年),汉文帝在十六年(前164年)下令“徙淮南王喜复故城阳”,并且“追尊淮南王长谥为厉王,立其子三人为淮南王、衡山王、庐江王。”《史记》和《汉书》均未明确记载这期间发生的使汉文帝对诸侯国政策出现巨大转变的缘由。

贾谊献“益壤”篇后,还向汉文帝献过一篇“权重”疏,以示敦促汉文帝出兵讨伐诸侯。“权重”疏全文如下。

诸侯势足以专制,力足以行逆,虽令冠处女,勿谓无敢。势不足以专制,力不足以行逆,虽生夏育,有仇雠之怨,犹之无伤也。然天下当今恬然者,遇诸侯之俱少也。后不至数岁,诸侯皆冠,陛下且见之矣。岂不苦哉!力当能为而不为,畜乱宿祸,高拱而不忧,其纷也宜也,甚可谓不知且不仁。

夫秦自逆日夜深惟,苦心竭力,危在存亡,以除六国之忧。今陛下力制天下,颐指如意而,故称六国之祸,难以言知矣。苟身常无患,但为祸未在所制也。乱媒日长,孰视而不定,万年之后,传之老母弱子,使曹、勃不宁制,可谓仁乎!

贾谊认为,力制天下,平定诸侯祸乱为“仁”。从“权重”疏的内容来看,贾谊献此策时,汉朝已经出现诸侯谋叛的迹象。

且不论贾谊在哪一年提出“权重”疏,关键是汉文帝是否采纳贾谊的这一建议,对诸侯国仁义以待。司马迁在《史记·孝文本纪》末尾“太史公曰”中写道:“孔子言‘必世然后仁。善人之治国百年,亦可以胜残去杀。’诚哉是言!汉兴,至孝文四十有馀载,德至盛也。廪廪、乡改、正服、封禅矣,谦让未成于今。呜呼,岂不仁哉!”《集解》案孔安国曰:“三十年曰世。如有受命王者,必三十年仁政乃成。”汉兴以来的“三十年”,正是汉文帝三年(前177年),是年七月济北王兴居趁匈奴右贤王入侵北边而反,被汉文帝派重兵平定。“汉兴,至孝文四十有馀载,德之盛也”,是汉文帝十三年(前167年)以后。司马迁在此所说的“呜呼,岂不仁哉”如果是与贾谊“权重”篇中的“可谓仁乎”相对应,那么,我们可否将此理解为司马迁在暗示汉文帝采纳了贾谊的意见并且出兵镇压诸侯叛乱?

笔者这一推测,受《汉书·贾谊传》以下叙述的启示:

梁王胜坠马死,谊自伤为傅无状,常哭泣,后岁余,亦死。贾生之死,年三十三矣。后四岁,齐文王薨,亡子。文帝思贾生之言,乃分齐为六国,尽立悼惠王子六人为王;又迁淮南王喜于城阳,而分淮南为三国,尽立厉王三子以王之。(……被省略……)后十年,文帝崩,景帝立;三年而吴、楚、赵与四齐王合从举兵,西乡京师,梁王扞之,卒破七国。至武帝时,淮南厉王子为王者两国亦反诛。

“梁王胜坠马死”发生在汉文帝十一年(前169年),“后岁余”是汉文帝十二年(前168年),又“后四岁”是汉文帝十六年(前164年)。从“尽立厉王三子以王”的汉文帝十六年(前164年)开始计算,“后十年”是汉景帝三年(前154年),与“文帝崩,景帝立”的时间不符。

清代史学家王先谦认为这里所述的“后十年”乃“后七年”之误。笔者根据这段记述中所谈及的内容,认为其部分内容有被作者班固故意省略的嫌疑。从《汉书·贾谊传》的叙事逻辑来看,至“尽立厉王三子以王之”为止的前半部分讲述的是汉文帝想起贾谊之言后对齐王和淮南王诸子重新封王事宜;自“后十年”至“两国亦反诛”的后半部分叙述的是诸侯叛乱之事。因此,笔者在“后十年”之前以“(……被省略……)”表示“后十年”是从被班固省略的部分开始计算的。从“文帝崩,景帝立”之年(前157年6月)开始回溯“十年”是汉文帝十三年(前167年),按照《汉书·贾谊传》的叙事逻辑来推测,汉文帝十三年(前167年)应当发生过一次诸侯叛乱。

由是推测,汉文帝十二年(前168年)“徙城阳王喜为淮南王”,或许并非汉文帝的意愿,而是城阳王喜可怜淮南王刘长幼小的四个儿子,私自前往淮南提供保护和辅佐。这种行为本身意味着“谋叛”,贾谊由是上奏“权重”疏,敦促汉文帝出兵镇压。贾谊提出“权重”疏的时间应当是汉文帝十三年(前167年),所以贾谊在汉文帝十三年(前167年)当时应该还在世。

四、贾谊之死

《汉书·晁错传》末尾,继晁错对答汉文帝策问(汉文帝十五年九月)后有记载曰:“时,贾谊已死,对策者百余人,唯错为高第,繇是迁中大夫。错又言宜削诸侯事,及法令可更定者,书凡三十篇。”[5]2299这里的“宜”字通常被学者译为“应”,即认为晁错主张应当削诸侯,还写出三十篇文章。《史记》和《汉书》未记载任何一篇有关晁错主张削藩的文章,晁错也没有被派往诸侯国了解情况的经历,何以削诸侯“书凡三十篇”?笔者认为,这里所说的“宜”字乃是贾谊之“谊”的避写,即应当译为“晁错又批判了贾谊的削诸侯、更改法令的文章凡三十篇。”“孝文虽不尽听,然奇其材”也应当译为“孝文帝虽然对贾谊的进言不尽采纳,但是对他的才华感到惊奇”。

《史记》和《汉书》均记载,梁王胜坠马而死,导致贾谊伤心过度继而死于汉文帝十二年(前168年),终年三十三岁。根据史书记载,上述晁错对答策问的三年前,贾谊已经不在人世。值得关切的是,《汉书·五行志》第七下之上记载:“文帝元年四月,齐、楚地山二十九所同日俱大发水,溃出。……后十六年,帝庶兄齐悼惠王之孙文王则薨,无子,帝分齐地,立悼惠王庶子六人皆为王。贾谊、晁错谏,以为违古制,恐为乱。”齐文王则薨、汉文帝欲立悼惠王庶子六人为王,是在汉文帝十五年(前165年)。《汉书·五行志》第七下之上记载,汉文帝这一主张遭到贾谊和晁错的反对。由是可见,汉文帝十五年当时,贾谊仍在世。

据此,贾谊应当死于汉文帝十五年九月(前165年)晁错对答汉文帝策问之前。贾谊如果三十三岁去世,那么应当出生于汉高祖十年(前197年),而非人们通常认为的汉高祖七年(前200年)。荀悦《前汉纪》卷八记载,贾谊死于汉文帝十二年(前168年),是时三十岁,应该是从贾谊生年的汉高祖十年(前197年)计算的。也就是说,荀悦从当时遗存的其他相关资料中得知贾谊的生年是汉高祖十年(前197年),由是推算出贾谊在汉文帝十二年(前168年)死时“三十岁”的结果。

贾谊应当是在汉文帝十五年(前165年)九月汉文帝策问之前去世的。汉文帝十三年(前167年),汉文帝根据贾谊的谏言出兵讨伐齐王王、淮南诸侯国,汉文帝十四年(前166年)冬,匈奴老上单于率十四万骑入朝那、萧关。汉文帝见势不得不撤伐诸侯军以抵制匈奴,诸侯则以诛贾谊为名随势追逼汉廷,汉廷两面受敌危在旦夕。为了摆脱困境,汉文帝不得不下令处死贾谊,以解诸侯之愤。

以吴王濞为首的七国诸侯以“请诛晁错,以清君侧”为名举兵反叛,是《史记》和《汉书》故意将贾谊的死因张冠李戴在晁错身上,晁错之死应当另有隐情。

因篇幅关系,在此不讨论汉文帝后元六年冬军臣单于率六万大军侵寇上郡、云中的事件。

结语

本文经过以上分析,得出如下结论。

第一,贾谊提出“匈奴篇”的时间是在汉文帝三年(前177年)之前,匈奴右贤王侵寇事件的起因与汉文帝听取并且实施贾谊的“三表、五饵”策有关。

第二,晁错提出“守边备塞”和“劝农力本”策的时间是汉文帝十二年(前168年),因此汉文帝十四年(前166年)老上单于大举入寇事件的原因与汉文帝采取并且实施晁错的献策有关。

第三,与汉文帝三年(前177年)的济北王叛乱类同。汉文帝十四年间(前166年),齐、赵、淮南等诸侯国趁匈奴“入侵”汉朝边境而举旗反叛,以诛杀贾谊为名联手攻汉。由此,汉皇室再度陷入被匈奴和诸侯国两面夹击的危险境地。为了摆脱困境,汉文帝不得不处死贾谊,以平诸侯之愤。

第四,贾谊死于汉文帝十五年(前165年)九月,死时三十三岁,他出生应当是在汉高祖十年,而非通常认为的汉高祖七年。《史记》和《汉书》故意将贾谊的死因“张冠李戴”付诸晁错的死因上,而晁错之死另有隐情。

第五,如同笔者在《西汉与匈奴间最初和亲约缔结时间考述》一文中所述,《史记》和《汉书》具有“虚”和“实”的独特述史笔法逻辑,想要分辨两部史书的“虚”和“实”,首先要确定史事发生的准确时间。

[注释]

①这里所指的“虚”是汉皇室希望后人知道的历史,“实”则是述史者司马迁希望后人了解的历史。《史记》与《汉书》之间的内在关联,非本文论述的主题,在此不予讨论。