两种农药对玉米螟的防效及挽回玉米产量损失率比较

2022-03-12汪仁军项凯琳汤耀林张维钰

汪仁军 李 娟 项凯琳 汤耀林 张维钰

(广西壮族自治区柳州种畜场,广西 柳州 545003)

玉米螟是农业生产中的重要害虫,它对玉米生产有显著的影响,降低了玉米生产的质量,如果害虫规模较大,将造成非常严重的经济损失。这种害虫也被称为核虫,玉米螟食用玉米秸秆后,营养物质的运输渠道受到严重影响。此外,玉米螟幼虫吃茎造成的伤口会成为其他病毒性疾病入侵的主要渠道,导致粮食产量急剧下降。

1.玉米螟防治措施实施的必要性

玉米螟会对玉米的生长产生严重影响,很难控制,所以很难真正消灭害虫,玉米螟经常在个别地区爆发,对当地玉米作物造成严重损害,如果发现玉米螟再进行处理,将严重损害玉米的增长。必须采取适当的控制措施,以确保玉米螟控制的主动性,随着机械化种植在我国的不断推广,经常会带来单一作物病虫害问题,玉米螟的出现会造成严重的生态和经济损失。

2.发生规律

2.1 玉米螟生活习性

玉米螟可以忍受极寒,生活在零下21度的环境,玉米螟的幼虫通常藏在高糖组织中,如玉米叶,害虫的养分摄入量显著增加,由上往下钻蛀茎秆,后期钻到离地面0.2~0.3m。

晚上,玉米螟虫会羽化,羽化的成虫会生活在玉米地里附近的小麦、大豆和其他谷物地里。玉米螟虫羽化高峰期是晚上19:00~22:00,从日落到午夜,此时玉米螟虫的飞行能力和传播能力逐渐增强。经过两天的羽化,玉米螟虫将卵产在玉米叶或茎的中脉上,成虫白天会躲在杂草、麦田或豆田里。夜间,成虫开始活动,并有很强的趋光性。它们在出生那天交配,并在一两天内产卵,每次产卵10~20枚,共300~600枚,3~5天后,幼虫破卵。一般来说,玉米螟的危害主要集中在第一代,有时也会有二代,第二代危害源主要集中在高温年,但第二代危害比第一代危害轻。

2.2 玉米螟的发生危害

2.2.1 玉米螟发生特点。阜新市的玉米螟每年只出现一代。幼虫于6月底出现,新孵化的幼虫以叶为食,4~5龄幼虫以玉米穗及相关茎为食,严重影响玉米的正常生长,因此,小面积种植玉米是监测玉米危害的最合适时机。

2.2.2 玉米螟危害特点。玉米螟幼虫以玉米叶为食,当被食用的叶片展开时,叶片上出现不规则的半透明或连续的孔,大多数幼虫钻入茎、穗和茎尖,破坏植物组织,阻碍营养物质的运输,降低产量。

2.2.3 玉米螟的习性。大多数成年玉米螟在白天和晚上严重依赖光线,成虫的产卵是有选择性的,它们把卵产在绿叶上,密度较大的玉米产的卵更多,损失更严重。

2.2.4 玉米螟发生条件。影响玉米螟的重要因素是活幼虫的数量,由于冬季和春季的恶劣天气条件,这些幼虫不易繁殖。第二个因素是温度和湿度,5月中旬至6月上旬的旱季是玉米病害防治的关键时期。

2.3 发病因素

2.3.1 气候条件。一般来说,多雨、高湿、光照时间长的气候条件有利于玉米螟生长发育,有利于羽化成虫的生长和排卵,当相对湿度达到90%时,幼虫的孵化存活率非常高,高达94%以上。

通过SPSS21.0软件进行数据分析,用(±s)表示计量资料,t检验法进行比较,用(%)表示率,X2检验比较组间,有统计意义的P小于0.05。

2.3.2 越冬虫量。一般来说,如果玉米螟相对集中,田间第一代虫卵的数量和被害虫吃掉的玉米植株数量都会增加。

2.3.3 种植因素。谷子、高粱在玉米地周围种植时,种植面积越大,玉米螟发病率越高,对玉米的危害越大,农作物的损失就越大。

3.玉米螟防治技术

3.1 药剂防治对策

以春玉米为例,叶端开花率约为10%,如果超过20%,必须预防两次,夏玉米必须在心叶的末端防止一代玉米螟。如果穗期虫穗率为10%,或者百穗花丝有50只玉米螟时,必须及时预防和检查。一是心叶末期,采用颗粒,如0.1%的氯氰菊酯颗粒,每株必须使用0.16克,加水搅拌后,按1:15的比例加入2G磷颗粒;1.5%辛硫磷颗粒,每株1g;每667m2加200g农药,与4kg细土混合,心叶加5%双颗粒农药,25%农药100ml/667m2或4.5%高效氯氰菊酯乳剂20ml或48%毒死蜱乳剂50m。

3.2 采用化学防治对策

15%氟虫腈酰胺,阿维菌素悬浮液30ml/mu;或使用40%毒死蜱和噻虫嗪水分散颗粒每667平方米10g,或使用20%左右的毒死蜱联苯脒悬浮液每亩10g,或使用30%西维醚和毒死蜱乳剂每亩3ml。选择其中一种化学品,加入45公斤水。必须注意严格按照保护农药健康安全的程序保存农药,并对农药包装废弃物进行收集和处置,化工机械清洗后的液体和残渣不得倒入饮用水源和河流,以免污染。

3.3 物理防治对策

目前,物理防治被认为是控制玉米螟的最佳方法之一,采用这种控制策略的关键是关注玉米螟的生长特性和规律。例如,利用玉米螟的光化学特性,对玉米螟进行防治。现场管理人员必须了解灯具的工作原理,并考虑到玉米螟的实际情况,科学确定控制灯的工作频率,从而保证害虫防治灯的功能得到充分利用,与农业化学处理相比,物理处理具有成本效益高、操作简单、重复利用等优点。

3.4 生物防治对策

生物防治的关键是病虫害的捕获和控制。利用病虫害天敌捕获玉米螟是玉米种植者常见的生物学方法,玉米播种前,球孢白僵菌颗粒剂可提前在田间布施,使用赤眼蜂时,关键是在玉米拳手瞳孔率为20%时开始,赤眼蜂的数量必须根据玉米的实际种植规模合理划分。从其他角度来看,玉米螟的生物防治不会导致环境破坏,然而,如果不进行控制工作,生物链可能被破坏。

3.4.1 玉米螟生物防治的优势。生物保护是指有效地利用生物之间的关系来控制其他生物,玉米螟的生物防治原则包括在食物链的所有阶段放置不同的物种,选择玉米螟天敌。玉米螟的生物防治技术已经取得了切实的成果,选择监测方法可以显著提高玉米种植的生态效益和社会经济效益,促进产业的可持续发展。

3.4.2 赤眼蜂控制玉米螟的方法。利用玉米螟的寄生特性,破坏了玉米螟卵,达到防治的目的。在选择赤眼蜂时必须综合分析玉米螟的存在情况,并结合种植区的气象条件分析玉米螟的产卵过程。

为了改进和优化玉米农户的生物防治措施,有必要对赤眼蜂释放后的防治效果进行监测和调查,确保防治效果不受影响。每次赤眼蜂放生后,植保站可以组织示范区专业预报员进行定期野外调查和系统分析,捕捉赤眼蜂对玉米种植户的影响,汇总并归还所获得的数据和信息,在效果监测过程中,获得的数据和信息可以作为优化生物防治措施的有效依据,在未来生物赤眼蜂防治方法的应用中将更加具体和有效。

3.5 农业防治措施

3.5.2 低越冬虫源基数。为了减少玉米螟冬眠源的基本数量,可以在幼虫超重前,通过解冻玉米螟的秸秆或将其作为饲料和燃料来消除大量的玉米螟。

3.5.3 种植早播诱集作物。系统播种和早期集中种子控制可降低大规模育种风险;近年来,玉米螟的发病率可以通过降低控制成本来降低,但该方法不能完全控制损失,可作为玉米螟的综合防治措施。

3.5.4 玉米螟性诱剂防治玉米螟技术

在我国一些地区,诱导法被广泛应用于玉米螟的控制,效果很好,但并不理想,当范围小于小时,玉米载体移至控制室产卵,影响控制效率。

4.玉米螟不同防治指标比较

玉米螟是玉米生产中一种典型的害虫。长期以来,许多研究者对玉米螟的危险因素和控制指标进行了研究,但不同时期、不同人群和不同地区的研究结果有很大的不同。一般来说,用于制定控制指标的收入阈值是不同的,这是因为不同的历史时期和地区可能遭受不同的经济损失,不同类型的玉米螟在不同的生长期和世代中具有不同的风险特征。

5.两种农药对玉米螟的防效及挽回玉米产量损失率比较

本文选取两种高效、低毒、低残留、长效的新型农药对玉米种植户的防治效果进行调查分析,以期为柳州地区的农业生产提供指导。

5.1 材料与方法

5.1.1 测试材料。试验药物为20%乙酰甲胺磷和1.8%阿维菌素乳油。

5.1.2 实验设计。该试验于2019年在广西柳州市进行,试验共7个处理:20%乙酰甲胺磷乳油1000、1500、2500倍,1.8%阿维菌素乳油1000、1500、2500次,空白对照(CK)。每个处理区域为100m2,每次处理间隔为50m,施用时间为7月中旬。

5.1.3 调查统计数据。在9月底粮食收获前,应当对粮食作物进行病害调查,并计算病株、害虫数量和活虫100只,每组测试3次,每次随机抽取5个点,计算公式如下:

被害率(%)=(被害株数/总调查株数)×100;

减退率(%)=(对照田被害率~防治田被害率)/对照田被害率×100;

平均防治效果(%)=(被害株减退率+虫口减退率+虫孔减退率)/3;

产量损失率(%)=穗上部折秆产量损失率×穗上部折秆株率+穗下部折秆产量损失率×穗下部折秆株率+穗柄受害产量损失率×穗柄受害株率+秆受害产量损失率×秆受害株率(玉米不同受害部位产量损失率设为常数,分别为11.5%、32.3%、13.2%和5.74%);

挽回产量损失率(%)=对照区产量损失率~防治区产量损失率。

5.2 结果与分析

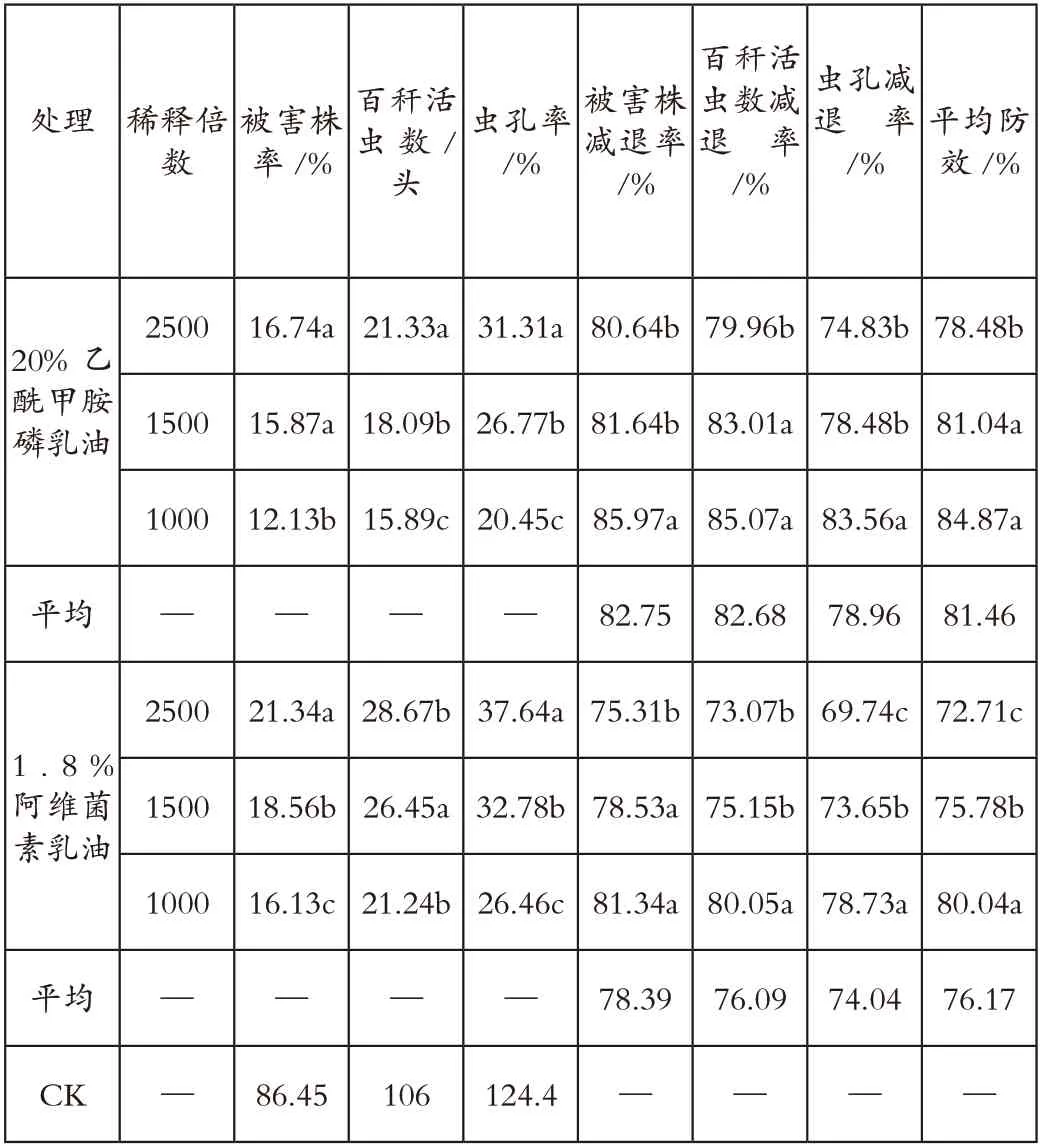

5.2.1 两种农药对玉米螟的防治效果比较

由表1可知,20%乙酸乳油和1.8%阿维菌素乳油处理玉米螟的平均损失率分别为82.75%和82.75%。减退率分别为82%和68%。76.09%;两种农药对玉米螟的平均防治效果分别为81.46%、76.17%(P<0.05)。

表1 不同处理对玉米螟的防治效果比较

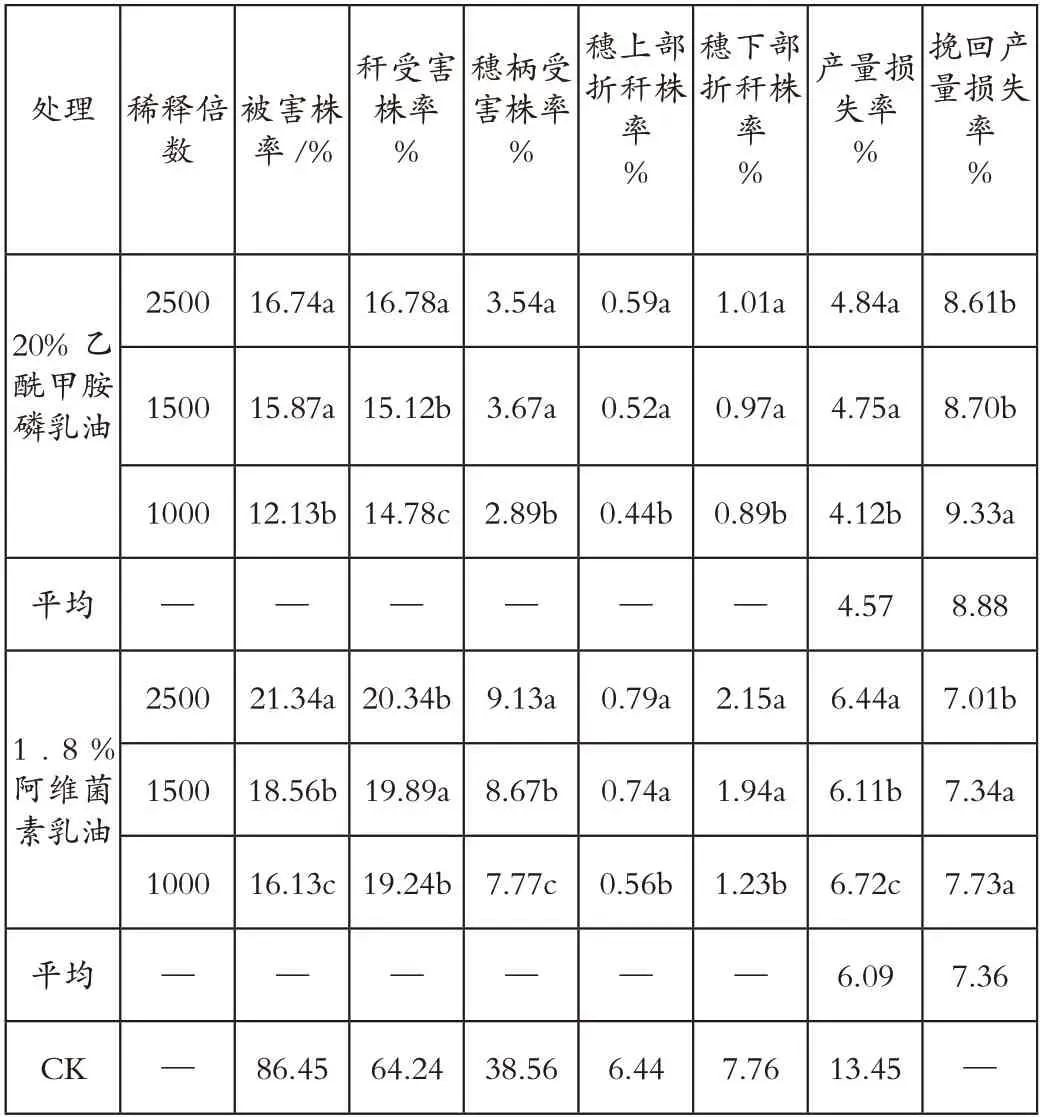

由表2可知,20%乙酸乳油和1.8%阿维菌素乳油玉米平均挽回产量分别为8%和88%。两种农药处理玉米产量损失差异达到显著水平(P<0.05)。

表2 不同处理下玉米损失率比较

结果表明,20%乙酰甲胺磷和1.8%阿维菌素乳油对玉米螟均有显著的防治效果,分别为81.46%和76.17%,挽回产量损失率分别为8.88%和7.36%。其中20%乙酰甲胺磷乳油1000倍防治效果最佳,产量最高。

6.结束语

化学药剂是控制玉米种植最常用的方法,然而,随着社会经济的发展和相关实验研究的深入,人们越来越意识到化学品的危害,越来越重视环境安全。本文对两种农药对玉米螟的防效及挽回玉米产量损失率比较,以促进玉米螟的防治。