松山湖水平散裂中子生

2022-03-12陈和生

陈和生

散裂中子源,其作用和显微镜、X射线有异曲同工之妙,它们就像人类眼睛的延伸,能够去探索我们用肉眼所难见到的奇妙复杂的物质的微观世界。X射线能“拍摄”人体的医学影像,而在材料学、化学、生命科学、医药等领域,科学家更希望有一种高亮度的“中子源”,能像X射线一样拍摄到材料的微观结构。散裂中子源应运而生。它就像一台超级显微镜,研究诸如DNA、结晶材料、聚合物等的结构,揭开这大千世界的神秘面纱。

此前,世界上只有英国、美国和日本3个国家拥有脉冲散裂中子源,中国散裂中子源(ChinaSpallationNeutronSource)成为发展中国家拥有的第一台散裂中子源,这也是我国最大的科学装置。

中国散裂中子源建在离深圳很近的地方——松山湖。这个地方本来盛产优质荔枝品种“糯米糍”,2006年被选中建造散裂中子源,是因为它也是一个最适合建设大科学装置的地方。我们在2011年10月动工,经过了6年半的建设,最终于2018年8月建成通过验收。

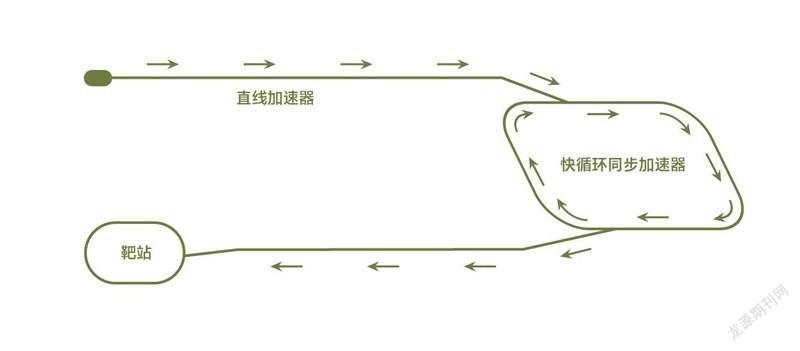

中国散裂中子源的直线加速器,会产生8000万电子伏特的质子,然后把它们送到快循环加速器——所谓快循环,就是循环频率能达到25赫兹,即每秒25个循环。快循环加速器能把8000万电子伏特的质子加速到16亿电子伏特,再让这些质子束去打中间的靶站,这样就会产生散裂中子,然后我们用测量仪器来收集散裂中子的各项信息。2017年8月28日,我们成功实现了散裂中子源运行,正可谓——松山湖水平,散裂中子生。

散裂中子源的基本原理,是用高能强流质子加速器产生能量1千兆电子伏特(即1GeV,1千兆电子伏特=1×109电子伏特)以上的質子束,轰击重元素靶(如钨或铀),在靶中发生散裂反应,产生大量中子。当1个高能质子,打到重元素的原子核上时,就会轰击出一些中子,这个过程被称为散裂反应。被轰击的原子核温度升高,更多的中子就会“沸腾”起来并脱离原子核的束缚。类似将一个网球用力投到装满球的筐中,有一些球会立刻蹦出来,而更多的球会弹跳并翻出筐外,散裂反应与这个过程很相似。每个与原子核相作用的质子能够轰击出20~30个中子。

探索微观世界的利器:大型加速器

为什么要建设散裂中子源这样的大科学装置?

回顾物理学的进展,20世纪是名副其实的物理学的世纪,物理学在这个世纪里经过了3次大跨越。100多年前,我们发现原子是由电子和原子核组成的,后来又发现原子核是由质子和中子组成的。20世纪六七十年代,我们最后发现质子和中子不是物质结构的最终单元,它们都是由更小的粒子——夸克构成的,当时中国科学家给它起名叫“层子”。每个质子和中子都包含3个夸克。

为了研究物质结构的3次大跨越,就需要建设非常大的加速器。因为当被研究的物质结构越来越小时,就需要越来越高的能量去分解物质。为了获得能量大的粒子,就需要建造非常大的加速器。世界八大高能加速器中心之一、我国第一台高能加速器——北京正负电子对撞机的周长有240米,位于日内瓦的世界上最大型的粒子物理学实验室——欧洲核子研究中心的加速器周长更是达到了27千米。因为,只有用这么大的科学装置才能得到非常高能量的粒子,才能去研究微观世界,找到构成物质的最小单元,并研究它们相互作用的规律。

所有物质都由分子和原子组成。其中,原子由原子核和绕核运动的电子组成,原子核又由质子和中子构成。中子不带电,穿透力强,如果将一束足够多的中子射向一种材料,就能在不伤害其实体的前提下,“探测”到材料的微观结构和内部运动规律,可谓最强科研透视眼。想要得到和控制中子,就必须有一个适当的中子源,也就是能释放出中子的装置。中子源有很多种,在物理、工程、医药、核武器、石油勘探、生物、化学、核动力和其他工业中有广泛用途。

物理学在20世纪的3次大跨越,最终对人类产生了深远影响。

一方面是它变成了生产力。如大亚湾核电站、江门核电站,我们还利用大亚湾、江门核电站中微子来做实验;如今强调绿色能源,强调碳中和,而核电是非常重要的清洁能源;利用核医学成像来诊断身体有无疾病,利用工业CT来检查设备有无缺陷,利用放射性加速器疗法去治疗癌症等,这些都是20世纪物理学研究的成果转化。这种成果转化,也包括大家现在用的计算机、手机、导航系统的开发。另一方面重要影响,就是它使社会发生了巨大变化。众所周知的就是核武器,它的诞生就源于核物理研究。

此外,还有一个影响可能不被人所熟知。如今我们天天都在上网、看新闻、跟朋友聊天、网上购物,那么网页是怎么产生的?它实际上也是粒子物理研究的副产品。1988年,为了大型科学实验的合作,欧洲核子研究中心发明了网页。这项大型科学项目包含4个实验,每个实验都由几千个科学家合力完成,他们分布在全世界,东到日本、中国、印度、巴基斯坦,西到欧洲,到美国东海岸的纽约、中部的芝加哥、西海岸的旧金山,一直到夏威夷,跨越的时区时间相差20个小时。那时没有现在这样方便的跨国电话,更不会有免费的网络电话,交流非常困难,通信要用电传,类似于电报,表达字数很有限。当时,一位在日内瓦欧洲核子研究中心的英国科学家提出,利用当时刚刚诞生的互联网开辟一个空间,让大家来发表意见。当日本、中国的科学家上班了,可以发表自己的意见,然后等欧洲科学家隔六七个小时后上班了,再发表自己的意见,这样就形成了互相联通的交流网络。

当时人们就预计到了互联网的应用前景会非常好,当然绝没想到会产生现在这么大的影响。欧洲核子研究中心和这位英国科学家表示:我们这些做粒子物理研究的,都是由纳税人的钱来支持的,因此不申请专利,把这个发明贡献给全人类。所以现在,大家每天在用手机看网页、购物、聊天,所有这些东西都是来自这样一个发明。可以看到,大科学研究不仅是为了实现基础研究理论的大跨越,同时会促进很多技术的诞生和发展。

回到我们的国之重器,为了研究物质结构的最小单元,要造非常大的加速器,产生非常高的能量,从而去研究非常小的尺度,比如10-13厘米,甚至10-15厘米、10-16厘米。

这种设备可以分成两类。一类是给某一个学科专门使用的,比如位于合肥的有人造太阳之称的全超导托卡马克核聚变实验装置(EAST),或者位于贵州的500米口径球面射电望远镜天眼(FAST),或是位于日内瓦的欧洲核子研究中心的大型强子对撞机(LHC),都属于某一个领域的专门设备。另一类就是大型科研平台。大型的加速器能够产生同步辐射(同步辐射是速度接近光速的带电粒子在磁场中沿弧形轨道运动时放出的电磁辐射,由于它最初是在同步加速器上观察到的,因此称“同步辐射”),也能够产生中子。同步辐射产生的是一种非常强的X射线,比医用X射线强几十亿乃至几百亿倍。它和中子都是非常好的研究物质结构的工具,所以生产这些工具的设备,就成了研究物质结构非常有利的平台。

国之重器:散裂中子源

中国的大科学装置起源于1984年,国家批准建设我国第一台高能加速器——北京正负电子对撞机。应该说这一决定非常富有远见,北京正负电子对撞机开创了我国大科学装置建设的新纪元,它不仅产生了丰富的科学成果,也促使我国像同步辐射光源、散裂中子源这样的大科学装置不断发展。同时,通过这么多年来的人才培养和管理机制建设,我国的大科学装置有了非常大的进步。

我有幸领导了两个大科学装置的建设。一个是北京正负电子对撞机重大改造工程。1984—1988年,我们建设了北京正负电子对撞机。10多年以后,为了能够保持这一装置的国际领先地位,我们在2004—2008年对它进行了重大改造。我们克服很多困难,不超预算,按期完成了改造,改造后的装置性能比之前提高了100倍。还有正在建设的位于北京怀柔的高能同步辐射光源。像这些设备,都是探索微观世界的超级显微镜。要研究物质结构的性质,需要先搞清楚物质结构,才能夠理解它的性质。

这里要着重给大家介绍的,是另一个大科学装置——建设在东莞的中国散裂中子源。散裂中子源有一些典型的应用:

比如可燃冰(一种天然气与水在高压低温条件下形成的结晶物质,其外观像冰,遇火即燃),南海可以开采可燃冰,为什么我们现在不继续开采?因为需要理解可燃冰的性质,这也需要先理解它的结构,只有这样,我们才能够安全地将其开采、储藏、运输和利用。可燃冰在南海海底,矿带长度有几十到几百千米,厚度几十米,如果我们突然去捅咕它,或者突然对它进行气化,后果可能不堪设想。

再比如火箭发动机内部的缺陷和损伤,也只有用中子才能够探测。还有电池,电动汽车本质上就是依靠电池,我们希望它充电快、容量大,并且性能安全,那么怎么做到?只有中子散射才能做到这一点。还有芯片的单粒子效应,在国际前沿的研究里,比如在基础科学和应用基础科学的研究中,中子也非常重要,因为中子有磁性,它不带电却有磁性,所以穿透能力很强,是研究磁性材料非常好的一种手段。

另外,中子的特点是对碳、氢、氧、氮这些生命科学和能源科学里最常见的元素非常敏感,这一点是同步辐射做不到的。所以我们可以用它来研究药物的结构,研究药物在人体当中作用、输运的过程。超导体,本质上是一种非常复杂的、与磁性结构密切关联的物质,用中子来研究超导非常重要。自旋电子学,就是现在大家经常听到的量子材料,要研究自旋电子的性质,也要用散裂中子源。催化剂,90%以上的化学化工反应都要用到催化剂,但催化剂到底是怎么发生作用的,化学家一直没有手段来系统研究。而中子散射能够透过非常厚的高温高压的化工容器,原位研究催化剂是怎么发挥作用的,给化学家提供了非常重要的研究手段。

还有就是研究金属疲劳。比如航空发动机,我国面临的航空发动机的“心脏病”,也是制约我们航空发动机性能发展的最大的困难之一,就是叶片金属疲劳——人会感到疲劳,金属也会疲劳,它每分钟几万转,转的时间久了,也就受不了了,会裂会碎。航空发动机的各个部件都有类似问题。再比如高铁,20多年前,德国高铁ICE(即德国的城际特快列车,InterCityExpress,简写为ICE)发生了一起重大事故,造成上百人死亡,究其原因,就是金属疲劳。为了应对金属疲劳,我们得弄明白到底运行多少千米就该换,10万千米,15万千米,还是20万千米?不同工艺造出的车轮之间有什么差别?这些最后都靠散裂中子源做到了。用它测量刚造好的车轮,以及运行了几万千米、几十万千米的车轮,就可以观察到金属疲劳现象。通过测量的数据来规定车轮的使用期限,这样就杜绝了此类事件的再次发生。中国高铁的总里程数现在占世界高铁总里程数的70%,但是我们的车轮一度都是进口的,国产的车轮要想通过鉴定开始使用,就需要测量它的残余应力(即物体由于受力、湿度、温度场变化等外因而变形时,物体内各部分之间产生的用以抵抗变形的作用力),这也是散裂中子源的重要任务之一。

由于上述这么多迫切需求,我们在世纪之交就提出来建设中国散裂中子源。当时世界上已经有了英国散裂中子源——卢瑟福·阿普尔顿实验室,美国散裂中子源——橡树岭国家实验室,以及日本散裂中子源——日本原子能研究所。当时我们就认识到,要优化中国散裂中子源,要优化中国的大科学装置布局,不能都只建在北京、上海。当时中国科学院的院长路甬祥就提出,要把中国科学院在基础研究和应用基础研究方面的雄厚实力、珠三角地区强劲的经济实力,以及国家对科技升级、科技发展、产业升级的需求密切地结合起来。

2006年2月,我到广州参加会议,介绍散裂中子源在寻找建设地点。广东省的领导表示非常支持,当时推荐了3个地点——珠海、广州的萝岗和东莞的松山湖。我们最后选择了松山湖。

迎难而上,玉汝于成

工程建设期间,我们遇到了很多困难。

比如,隧道混凝土的施工配比错误——工人错误地吸取建造上海光源(即上海同步辐射光源实验平台)的经验,认为混凝土1米多厚,里面的水泥不能多了,多了以后水泥的凝固热会造成裂缝导致渗水。然而,上海是在地面施工,我们是在南方19米深的地下,地下水非常丰富,所以施工后第一个雨季就渗水了,几乎是“水漫金山”。为此,我们重新在外面包绕建设了一条隧道,最终解决了这一问题,但是耽误了一年多的进度。我们觉得向国家承诺的时间不能变,所以采取了一切方法,包括把本来该直接安装进隧道的设备,先在地面安装调试成熟,等到隧道建好后再安装下去,同时采取并行施工。这些都需要加倍努力,但我觉得那么多国家的战略需求等着我们,我们不能懈怠,最终如期完成了装置建设。

还有其他困难。比如,大功率的磁铁单个有20多吨重,要通几千安培的电流,就有一个国际性问题:产生的振动会损坏磁铁。就像老的日光灯有镇流器,它会哗啦哗啦响,但20多吨重的东西哗啦哗啦响后果就非常严重。我们付出非常大的努力解决了这一问题,首次打靶就成功,而且是按下键去,就得到了完全符合预期的中子束流。

2017年7月,我率领中国物理学会代表团到英国散裂中子源访问,他们所长就说,你们下个月打靶可要小心,我们之前打靶按下后一两个礼拜过去,都不知道束流跑哪儿去了。各种各样的设备或软件故障把这个束流弄丢了,所以你们得做好准备去“debark”。但是我们设计好,设备制造好,安装经验好,尽管我们的队伍非常年轻,但我们一按下去就实现了这个目标,成果非常丰硕。

散裂中子源现在有2000多用户,其中1/4都来自粤港澳大湾区,60多篇和设备相关的文章已经发表。香港大学黄明欣教授团队发现了世界上强度最高又韧性很好的超级钢——钢如果强度高往往就很脆,如何实现强度高又韧性好,通过怎样的办法证明团队发现的结果,这就需要通过中国散裂中子源来解释。通过中子散射研究钢的结构,揭示了其背后的性质原理,最终结果发表在了《科学》杂志上。

中国散裂中子源的用户遍布全国,很多省市都有,而且增长非常快,2021年春天用户申请增加了1倍,原因是我国的中子散射发展非常快,现在全世界15%的有关中子散射的文章都有中国单位署名。

2020年8月,我们做了硼中子俘获治疗(BoronNeutronCaptureTherapy,简写为BNCT,目前国际最先进的癌症治疗手段之一,可选择性地破坏癌细胞而避免对正常细胞造成严重损害)的实验。它是利用散裂中子源的技术,采用一种二元化的精准治疗手段,将硼中子的靶向药物注射进人体。这种靶向作用能够凝集在肿瘤上,然后拿中子去照射治癌,而照射是不需要精确瞄准的。重离子或质子加速器治疗癌症非常复杂,它要准确控制能量,达到指定的深度,还要规定严格的形状,所以它的造价都在10亿甚至20亿元以上。而我们这种技术不需要瞄准,是二元的疗法,现在已经在做动物实验,争取2022年这个时候能够开始临床试验。我想这是治癌方面一个重大的革新。

撞击出科技创新的未来

大科學装置的建设是一个很长的过程。

我们在1999年提出来这个想法,2000年得到中央的原则同意,等到通过国家验收已经是2018年。这需要对国家的需求、规划有高瞻远瞩的考虑,同时需要非常好的团队去努力实现这个规划。我想,散裂中子源会成为真正的国之重器,而且能够为国民经济发展和国家安全提供一个最先进的研究平台,同时也会为前沿科学研究提供最强有力的工具。

我们通过国家发改委的评审,在2021年启动散裂中子源的二期工程,要把它的功率提高5倍——中子流强增加5倍后,在同样的实验精度下,获取数据的时间减少到原来的1/5。流强提高了,就可以研究更小的样品,观察更快的过程。同时,我们也就能够达到美国、日本的散裂中子源的单个脉冲的中子流强了。

另外,根据广东省和中国科学院的规划,我们还将在散裂中子源的西面建设南方光源。我想这是一个最佳的组合,它会对粤港澳大湾区的科技创新、综合性国家科学中心的建设起非常大的作用。

建设创新型国家是我们这一代人的责任,科技创新是实现中华民族伟大复兴非常关键的一步。希望我们的故事和努力能鼓励更多的年轻人来献身科学。只有更多的优秀年轻人为国家的科学技术献身,我们的科技创新才能够实现,因为科技创新归根结底还是要人来做的。