金融监管效力与商业银行杠杆顺周期性

——基于我国210家商业银行的实证研究

2022-03-11陈荪

陈 荪

(浙江交通职业技术学院 汽车学院,浙江 杭州 311100)

引 言

自上一轮金融危机爆发,至今已十余年,全球经济仍在低位徘徊。尽管我国政府一直把去杠杆作为经济工作的重点,在金融创新与改革过程中相继出台了一系列政策法规对系统性金融风险进行监管和防控,但从宏观角度来看,实体经济杠杆率仍处于高位,去杠杆依然形势严峻、任务艰巨。“融资难”及“泛债务化”已成为困扰我国企业发展的核心问题之一。在不断升级的金融监管法规作用下,实体经济受到的冲击不容小觑。近年来全国上市企业连续“暴雷”债务违约频发高发,债券市场违约主体数量及所涉金额均“创历史纪录”,非上市企业融资明显受限,融资告急,民间借贷、隐形负债热度持续攀升,对防范化解金融风险提出了新的挑战。金融监管政策的有效性及对实体经济的影响再次引起了广泛关注。

《巴塞尔协议Ⅰ》1983年首次提出以来,资本管理的顺周期性得到学术界的重视,逆周期金融监管被提上各国政府及监管机构的日程。然而随着金融改革的推行及银行信贷业务的扩张,金融创新对金融稳定及经济发展产生了诸多不利影响。随即升级的《巴塞尔协议Ⅱ》依旧没能阻止2008年席卷全球的金融危机,持续引发各国政府、学者对金融监管的思考。2010年,《巴塞尔协议Ⅲ》修订,制定了更为严厉的监管体系,并把银行杠杆率纳入到主要监管指标。紧跟国际局势,为有效防范系统性金融风险,我国于2011年确立了杠杆率监管框架;2015年颁布了《商业银行杠杆率管理办法(修订)》(简称《办法》);2017年各类金融政策措施密集发布,该年度也因此被称为“史上最严金融监管年”;2018年金融监管政策全面升级,推出了《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(银发〔2018〕106号,以下简称《资管新政》),被业界称为“史上最严金融监管政策”,体现了我国金融监管模式的创新和转变,标志着金融资产管理业务进入强监管的时代。2019年中央经济工作会议指出,必须科学稳健把握宏观政策逆周期调节力度,增强微观主体活力。

对银行杠杆顺周期性的研究,国内已经进行了有益的探索并取得了一定的成果。李泽广和杨钦(2013)研究表明我国商业银行杠杆顺周期性显著,且显著性高于美国[1]。王飞等(2013)对我国1997—2011年161家银行进行数据分析后指出银行杠杆具有顺周期性,上市银行的顺周期性最为明显,该结论也得到了陈壮(2018)的验证[2-3]。王倩和赵铮(2018)进一步研究,从融资视角论证了杠杆顺周期性的形成机理,指出同业融资会增强杠杆的顺周期性[4]。周晔和王萌(2019)通过对我国2006—2016年140家商业银行的实证研究指出,批发融资与杠杆顺周期程度呈较强的负相关[5]。我国已开展了银行杠杆自身顺周期性的研究,但对于银行杠杆顺周期性形成机理和作用机制的实证研究主要集中于融资领域,专注资产领域的实证研究匮乏。金融监管的源头及逆周期监管效力“双刃性”的研究尚不完整,实施效力在不同时期有待检验。

一、文献综述及研究假设

(一)杠杆顺周期性及其成因。国外杠杆顺周期性的相关文献较为丰富,Adrian和Shin(2008)、Adrian和Shin(2010)、Adrian和Shin(2013)对美国主要投资银行1992—2008年的数据进行了系列跟踪研究,提供了比较全面的证据指出杠杆具有顺周期性[6]。全球金融危机爆发以来,部分专家学者开始反思商业银行杠杆顺周期形成的机制。资产价格波动对实体经济产生的传导效应(Kiyotaki and Moore,1997;Cifunentes,2005)被认为是 2008年全球金融危机爆发的根本原因,研究重点进一步从资产领域展开[7]。银行杠杆与资产价格彼此联动,银行杠杆的顺周期性取决于资产价格(Adrian and Shin,2010)。资产价格的波动是银行杠杆顺周期的主要诱因(LauxandRunter,2017)[8]。资产价格持续上涨会促使银行释放资金,从而引起资产增加,同等条件下,为保持原有杠杆率①本文中“杠杆率”表示商业银行杠杆率,其计算公式为(一级资本-一级资本扣减项)/调整后的表内外资产余额×100%。为简化计算过程,本文中杠杆率为所有者权益比率,即所有者权益与总资产的比值,反映资产总额对股东权益的保障程度。该数值越低,说明资产总额对股东权益的保障程度越高,偿债能力越强,促使银行增加负债经营;该数值越高,说明资产总额对股东权益的保障程度越低,偿债能力越弱,引发银行减轻负债经营。,银行将增加负债,资产价格与银行杠杆②本文中“银行杠杆”“杠杆”表示商业银行杠杆,其计算方式为总资产/净资产,是杠杆率的倒数即杠杆倍数,该指标值越高说明银行杠杆越高,财务风险越大。之间存在正向关系(A.Amel-Zadeh,2017)[9]。资产价格与银行杠杆内生关系的量化分析和理论推导如下。

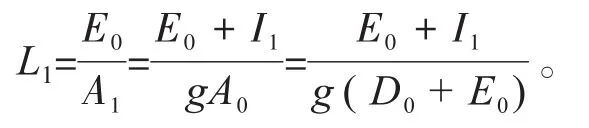

若以t0和t1分别表示一个时期的起点和终点,在期初t0上,银行的资产总额为A0(A0>0),负债总额为D0(D0>0),所有者权益总额为E0(E0>0),且A0=D0+E0,则杠杆率的计算公式为:

g作为表示经济发展的变量,从t0到t1这一时期,经济发展可能上行(g>1),可能下行(0<g<1),也有可能保持不变(g=1)。银行在该时期的收入,记作I1,取决于同期的经济发展状况,即:

I1=A0(g-1)。

经济向好时,银行获得盈利;经济低迷时,银行出现亏损。期末t1时,银行的资产总额为A1=gA0=g(D0+E0),所有者权益总额为E1=E0+I1,此时杠杆率的计算公式演变为:

资产价格的持续上涨反映同期的经济发展势头良好,即 g>1,此时L1<L0,为保持原有的杠杆率水平(或受目标杠杆率的约束)③例如,我国《商业银行杠杆率管理办法》第十九条规定,商业银行应当设定不低于最低监管要求的目标杠杆率,有效控制杠杆化程度。,银行负债增加。在资产价格攀升的过程中,银行为了获得最大的资本回报(Adrian and Shin,2010),尽可能地扩张资产,以对应负债的增量,导致资产增量超过维持原有杠杆率的水平,引起银行杠杆上升。反之亦然。因而,杠杆的顺周期性被视为银行信贷超发(锐减)的信号(A.Amel-Zadeh,2017)并在货币环境改变作用于银行风险承担的传导过程中具有中间效应(汪莉,2017)[10]。银行将资产价格的波动作用于实体经济,资产价格的下降会引起信贷萎缩,诱发金融风险,从而导致经济下行。据此,本文提出第一个假设:

H1:商业银行杠杆具有顺周期性,商业银行资产价格波动与杠杆波动显著正相关。

(二)杠杆率监管实施效力。如果商业银行资产价格与杠杆的变动相互关联,那么杠杆率监管对这一关系将产生怎样的影响?杠杆是度量银行风险的一个关键财务变量(Griffin and Dungan,2003;Stein,2010)[11-12]。发达国家现有的相关研究成果指出银行杠杆具有顺周期性,银行杠杆的攀升具有放大的传导作用,对金融稳定、经济发展产生负面影响。Beltratti and Stulz(2011)通过对不同国家上市银行的股票价格观测指出去杠杆监管政策实施越严厉的国家,上市银行抵御金融危机的能力就越强,资产价格受到的冲击就越小,这一结论也得到了Kalemli-Ozcan(2012)的证实[13]。Behn(2016)论证了德国银行监管法规对杠杆顺周期性的影响及最终导致雷曼兄弟公司破产的传导机理[14]。卢森堡的实证研究表明,较好遵循《巴赛尔协议Ⅲ》中有关杠杆率阈值要求的银行在金融危机中的违约风险显著降低(Giordana and Schunmacher,2017)[15]。A.Amel-Zadeh等(2017)通过对美国764家商业银行2001年一季度至2013年四季度数据分析显示,实施法律管制杠杆率的商业银行,杠杆顺周期性水平明显下降。综合国外学者的研究和成果,逆周期资本监管的有效性具有一定的理论和实证基础。

近年来,我国金融监管政策持续升级,日趋严格,具有越来越强的约束性(肖立伟,2019)[16]。金融监管模式从传统的“机构监管”转向“原则监管”“功能监管”(廖素芳,2020)[17]。将银行杠杆作为金融监管核心,其效力和原理在我国尚缺乏实证研究。鉴于金融系统的复杂性和不同国家的国情,在我国,杠杆率监管是否能有效防控金融危机,中国学者们表达了不同观点,尚未达成共识。因此本文结合国外研究的主流观点,梳理目前国内学者的研究成果,试图就此进行一定的探索。

杠杆率监管是建立在以投资银行业务为主的欧美金融体系基础上,约束投资银行高杠杆经营行为而制定的监管原则,对于我国以传统信贷业务商业银行为主的金融体系在风险防控上是否适用尚存质疑(陈梦雯和郭宇冈,2011)[18]。2014年我国出台了《关于规范金融机构同业业务的通知》,它的实施抑制了批发融资对银行杠杆的逆周期效应,增加了商业银行特别是中小商业银行杠杆的顺周期性,去杠杆过程中放大了对实体经济的冲击效应(周晔和王萌,2019)。据此,本文以《资管新政》为契机,提出如下假设:

H2-A:强约束性金融监管政策的实施对商业银行杠杆顺周期性不具有缓释作用,逆周期调节效果不显著。

另一部分学者则持较为积极的态度,指出监管指标中引入杠杆率可以弥补资本充足率的缺陷,一定程度上约束银行在经济上升期过度扩张(陈华和刘宁,2011)[19]。兼顾了杠杆率的资本监管提高了我国商业银行的资本水平,有效地降低了风险(袁鲲和饶苏凡,2014)[20]。通过对比我国银监会2013年实施逆周期资本监管前后对银行信贷的影响,有研究表明逆周期资本监管效果显著(许坤和苏扬,2016),为我国监管机构积极引入《巴塞尔协议Ⅲ》有关逆周期资管内容,细化监管准则提供了重要支撑[21]。

还有一部分学者介于两者之间论证了杠杆率监管的局限性,提出了相应的补充。张冀和徐璐(2012)分析杠杆率监管的利弊,得出短期之内实施这一政策可能对宏观经济产生较大的影响,应提供合适的过渡期[22]。邹传伟(2013)利用Moody's及IMF提供的全球企业及GDP增长率数据,实证发现资产价格与信贷之间存在相互加强的正向反馈机制。逆周期监管的一个关键因素是资产价格,但《巴塞尔协议Ⅲ》基本没有涉及,研究强调应发挥资产价格逆周期信贷调控功能,协调使用[23]。靳玉英和贾松波(2016)研究显示杠杆率监管的效力受到商业银行低风险资产和高风险资产利差的制约,只有在利差较大的情况下,杠杆率监管才能有效降低商业银行的风险[24]。基于上述分析,本文提出如下假设:

H2-B:强约束性金融监管政策的实施对商业银行杠杆顺周期性具有缓释作用,逆周期调节效果显著。

二、研究设计与方法

(一)研究样本和数据来源。本文试图检验我国商业银行杠杆顺周期性行为,着重探索资产价格与杠杆顺周期性的内在联系,并跟踪分析金融监管政策的实施效力,所有变量数据均来自国泰安数据库(CSMAR)。自《资管新政》2018年4月出台以来,获得的银行财务数据有限,因此研究样本截止到2018年12月31日。剔除数据不全或有异常值的商业银行样本,共采集到210家商业银行2001—2018年1158个有效观测值,其中23家为上市商业银行,187家为非上市商业银行。为了减少异常值对结果稳健性的影响,都进行了1%的Winsorize处理。

(二)模型设定和变量定义。本文采用OLS模型,检验银行杠杆的顺周期性及其形成机制,具体模型如下:

lnLRi,t=α+βi,tlnAsseti,t+∑Controli,t+εi,t。

在分析银行杠杆的影响因素时,由于资产价格与杠杆率之间本身就存在逆相关的因果关系,即杠杆率水平会反向作用于银行持有的资产规模。因此,为了减轻杠杆率与资产价格之间潜在的内生性关系的影响,本文借鉴Helwege和Liang(1996)[25]、肖泽忠和邹宏(2008)[26],将所有解释变量的取值都滞后一期,经过处理以后,回归模型为:

lnLRi,t=α+βi,tlnAsseti,t-1+∑Controli,t+εi,t。

1.因变量。杠杆率(LR)衡量银行的负债水平。杠杆经营是把双刃剑,一方面降低银行的融资成本,另一方面增加银行的财务风险。因此,银行在经营过程中必须将杠杆率维持在合理的区间。参考王飞等(2013),lnLR是个体银行i在时间t时杠杆率的对数。

2.自变量。总资产变量(Asset),衡量银行总资产规模对杠杆的影响,杠杆经营往往以资产作为抵押,总资产规模关系到债务规模,是债务偿清的保障,为使数据消除异方差而对总资产取对数(lnAsset)。

3.控制变量。在模型中,本文借鉴现有文献,引入作用于杠杆率的有关因素作为控制变量。参考王飞等(2013)及许坤和苏扬(2016),选取总资产收益率(ROA),衡量银行总资产利用效率对杠杆的影响。总资产收益率越高,说明银行综合经营管理水平越高,资金周转期越短,促使银行加杠杆经营。相对地,总资产收益率越低,说明银行综合经营管理水平越低,资金周转期越长,引发银行去杠杆经营[2,21]。选取非利息收入与总资产的比值(NI),衡量银行资产负债结构对银行杠杆影响,受债券市场及资产监管环境的共同作用,该比值越高说明银行通过咨询、投资及中间业务获取收入的能力越强,对获取利差保护下的利息收入的依赖越弱。参考戴金平等(2008),选取存贷比(DLR),衡量银行贷款与存款比值,控制存贷比监管政策对于银行信贷的影响。该比值越高,说明银行的盈利水平越高,而该比值越低说明银行的盈利水平越低。国内生产总值增长率(GDP),衡量经济对杠杆的影响,国内生产总值增长率越高说明当期的经济越繁荣,银行融资成本越低,促使杠杆上升。反之亦然。

此外,本文根据产权性质及股权融资方式进一步分析了杠杆顺周期的异质性,SOE表示银行的产权性质,国有商业银行赋值为1,非国有商业银行赋值为0;STKCD表示银行的股权融资方式,上市商业银行赋值为1,非上市商业银行赋值为0。

三、实证结果与分析

(一)描述性统计分析。表1给出了主要变量的描述性统计。数据表明银行的杠杆率(LR)最小值为0.0176,即1.76%,远低于我国金融法规和规范性文件要求的杠杆率阈值①《商业银行杠杆率管理办法》第四条,商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于4%;《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》要求资产管理产品应当设定负债比例(总资产/净资产)上限,每只开放式公募产品负债比例不得超过140%,每只封闭式公募产品、每只私募产品负债比例不得超过200%,对应本文的杠杆率计算方式,开放式公募产品的杠杆率不得低于7.1%,封闭式公募产品及私募产品的杠杆率不得低于5%。,说明一些商业银行债务水平较高,面临的财务风险较大。杠杆率(LR)最大值为1,即100%,该极值说明一些商业银行资本结构不合理,融资成本偏高。杠杆率(LR)均值为0.0732,即7.32%,略高于监管要求,表明平均而言,我国商业银行的杠杆率存在风险,负债比例处于高位,仍需加大对财务风险的关注和防控力度。

表1 主要变量的描述性统计

资产总额(Aseet)最大值232.20千亿元与最小值0.01734千亿元之间差别巨大,中位数0.7760千亿元仅为均值7.480千亿元的十分之一,说明我国商业银行的规模悬殊。存贷比(DLR)最大值(108.90)是最小值(21.03)的5.18倍,且标准差较大(10.00),表明不同商业银行对利差保护的依赖程度及盈利能力存在不均衡现象。

由此可见,我国商业银行债务偿还的保障程度强弱不均,融资管理的水平高低不均,金融风险的抵御能力参差不齐。

(二)实证分析。加强商业银行的资产管理,将杠杆率纳入监管指标,实施效力会发生怎样的变化呢?

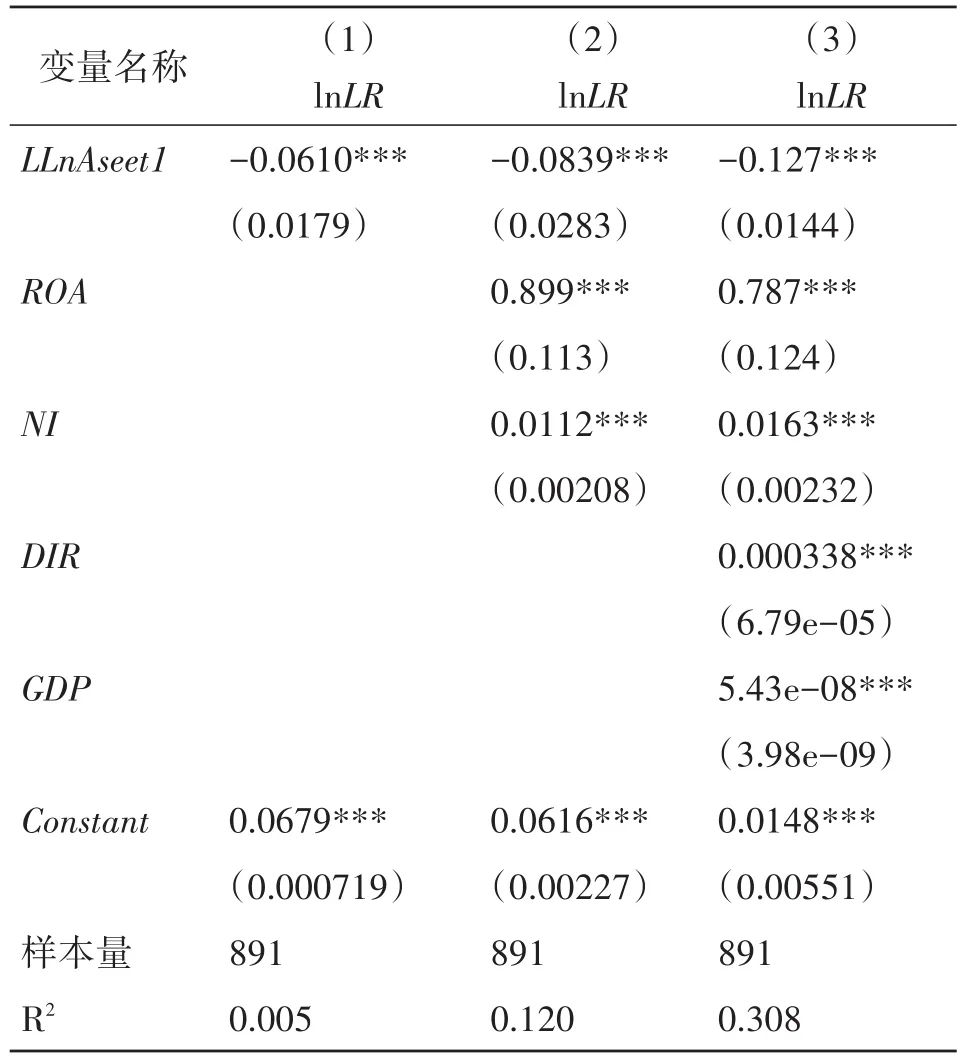

1.杠杆顺周期性检验。表2给出了在控制内生性之后,资产价格对杠杆率影响的回归结果。在回归模型中未加入控制变量及逐一加入控制变量ROA、NI、DLR及GDP之后,因变量lnLR与自变量lnAsset之间的回归系数始终在1%置信水平下为负,说明资产价格与杠杆率呈显著负相关,回归结果稳健。回归结果表明,资产价格每增加1个单位,杠杆率下降0.116个单位。资产价格的上涨(下跌)说明同期经济形势向好(下行),经济越繁荣(低迷),银行融资成本越低(高),促使银行增加(减少)负债即加杠杆(去杠杆)经营,进一步刺激(阻碍)经济的发展。这一结果表明银行资产价格与银行杠杆呈正向反馈机制,银行杠杆具有顺周期性且受到资产价格的影响。该结论符合理论分析的“资产价格是杠杆顺周期的诱因”假说,与Laux和Runter(2017)、A.Amel-Zadeh等(2017)的研究成果一致[8-9]。

表2 假设1—顺周期性检验的回归结果

2.杠杆率监管效力检验。参考王一彤(2018)的政策解读及肖立伟(2019)的政策实践梳理,本文以《办法》实施的2015年作为强约束性金融监管的起始年,通过追踪商业银行的财务数据,对比杠杆率监管正式颁布前后的数据,发现实施了杠杆率监管以后,资产价格(lnAsset)与杠杆率(lnLR)之间的负向显著性明显下降,结果如表3所示[26-27]。2015年《办法》修订之前,资产价格与杠杆率的回归系数在1%置信水平下显著为负,资产每增加一个单位,杠杆率下降0.125个单位;2015年《办法》修订之后,随着监管政策的升级,回归结果显示两个变量之间负向相关关系不显著,由此证明假设H2-B成立。杠杆率监管的引入和加强,对银行杠杆顺周期性具有明显的缓释作用,逆周期调节效果显著。

表3 假设2—政策效应检验

(三)异质性分析。商业银行之间的产权性质差异可能会作用于资产价格和银行杠杆之间的关系,进而影响逆周期监管政策的实施效力。国有商业银行作为我国金融体系的中坚力量,是政府调控经济、维护市场稳定的重要渠道,获得更多的政策扶持、政府补助和更低的融资成本(黎文靖和李茫茫,2017)[28]。国有银行在我国金融体系中的特殊地位及所能取得的特别资源和待遇是非国有银行无法比拟的。因此不同产权性质的银行在风险承担及风险防控存在的固有差异会导致其对逆周期监管政策的反应程度有所差别。分组检验结果如表4所示,区别国有银行与非国有银行的交叉项系数为正(0.702),说明杠杆率监管法规的实施对国有银行产生的政策效应明显高于非国有银行。

表4 异质性—不同产权性质、股权融资方式下的政策效应检验

同样的,上市商业银行与非上市商业银行由于融资方式的不同,在风险内生性及抵御外部环境变化等方面存在差距。值得关注的是,自2017年年底《资管新政(意见稿)》推出以来,金融资产纳入统一管理,银行表内外业务监管升级,在新会计准则对不良贷款认定更加严格的多重政策效应叠加下,2018—2019连续两年上市银行通过发行IPO、优先股及可转债等多种渠道获取的融资规模均创历史新高。另一方面,非上市银行由于融资渠道受限,融资成本较高,在强金融监管政策下融资告急,财务风险骤升。表4分组检验结果显示,区别上市银行与非上市银行的交叉项系数为正(3.323),说明杠杆率监管法规的实施对非上市银行的冲击更大。

(四)稳健性检验。本文进行了以下稳健性检验:(1)为消除极端值的影响,1%和99%分位数样本进行缩尾处理;(2)解释变量滞后一期(谢知非,2019),资产价格与杠杆率的回归系数始终呈显著负相关,结果稳健[29]。

表5 稳健性检验

结 语

本文以我国现行的金融监管体系为框架,采用210家商业银行2001—2018年数据,探究商业银行杠杆顺周期性的形成机制,分析商业银行杠杆顺周期性的特征及对金融稳定的影响,对比监管政策实施前后的银行杠杆水平,考察金融政策的监管效力。研究发现:

(1)无论混合OLS、是否加入控制变量,是否控制内生性,杠杆率与银行资产之间都呈显著的负向关系。商业银行资产价格的上涨(下跌)会引起杠杆率的下跌(上涨),促使银行主动增加(减少)负债,加杠杆(去杠杆)经营,导致银行杠杆上升(下降)。商业银行资产价格变化与杠杆变化呈显著正相关,商业银行杠杆具有顺周期性。

(2)在监管杠杆的强约束下,资产价格与银行杠杆相关联的显著性明显下降,银行杠杆顺周期性对经济的不利影响减弱,逆周期监管对银行杠杆顺周期性具有缓释作用,逆周期调节效果明显。

(3)依次根据产权性质及股权融资方式对样本进行分类研究后发现,杠杆率监管法规的实施效力在不同类型的银行中具有显著差别,对国有银行产生的政策效应明显高于非国有银行,对上市银行产生的政策效应明显高于非上市银行。

《巴塞尔协议Ⅲ》将杠杆纳入主要监管指标以后,我国紧随其后,不仅借鉴引入杠杆监管,同时升级推出了《资管新政》,进一步深化金融去杠杆,打破刚性兑付,对资管产品进行统一监管。本文研究结论表明受到资产价格波动的影响,商业银行杠杆对金融稳定及宏观经济具有放大的传导效应。资产价格是商业银行杠杆顺周期性的成因,也是经济波动的源头之一,结论与国外该领域的有关研究结论保持一致。因此,新政的实施长期来看必将为金融业转型升级和健康发展保驾护航,从而优化实体经济融资环境,助力实体经济新增长。在改革过程中,必须保持定力,顶住中短期冲击造成的阵痛和压力。但需要特别注意的是,不同产权性质和股权融资方式的银行风险承担及应对能力存在差异,应有针对性地加强对非国有商业银行及上市商业银行杠杆顺周期性的跟踪与治理。