东南亚区域关系史研究的三种路径

2022-03-11吕振纲张振江

吕振纲 张振江

近些年来,在国际学术界,沉寂多年的东南亚史研究可谓精彩纷呈,不断有新的学术著作出版,学术观点五花八门。其中,引领这一区域史研究的主要是整体史研究,重点研究东南亚地区的区域内部关系史或者区域秩序史。史学理论的进步对推动东南亚史的整体研究起到了重大作用。本文认为,东南亚内部区域关系史的研究在理论上至少存在三种研究路径,可以将其归纳为曼陀罗路径、上下游交换路径和高地低地路径,其中高地低地路径以利奇模式和佐米亚模式为代表。这三种理论路径均有代表性论著,也在各自的理论话语领域吸引了一大批追随者。本文拟全面分析这些理论的内涵及发展脉络,并评析三种研究路径的相互关系。

一、曼陀罗路径

在东南亚历史研究领域,二战之前,占主导地位的理论路径是赛代斯的印度化理论,这一理论将东南亚视为印度文化的翻版。一代又一代的学者将研究的重点放在印度的文化影响、具体表现及东南亚与印度的互动关系之上。二战后,这一理论很快就显露出它的局限与不足。战后成长起来的历史学家并不满意用印度化理论来解释东南亚的历史,他们试图强调东南亚人的历史主体地位和能动性,注重从东南亚内部寻找东南亚历史发展的动力。在这一思路的影响下,东南亚历史中的曼陀罗模式引起了历史学家的重视。

曼陀罗路径被认为是一种广泛存在的模式。从词源学上分析,“曼陀罗”一词具备多种含义。曼陀罗这一术语源自梵文,其中“manda”意为“圆形”“本质”等意思,la有“容器”“拥有者”或“路标”等意思,两者合起来即为“圆满”“轮圆具足”之意。在宗教意义上,曼陀罗被视为一种宇宙图式,是佛教和印度教象征化的神圣的空间。

曼陀罗也被应用于历史学和政治学的研究当中。人们用曼陀罗这一术语来描摹东南亚历史上出现的那些大大小小、错综复杂又稍纵即逝的国家间关系,呈现出一幅幅大国与小国、强国与弱国、争霸与反霸的流动性画面,没有一个大国的霸权是持久的,大国与小国的关系也并非不可逆转。东南亚历史上存在的这种国家间政治关系被称历史学者称之为曼陀罗体系。

在史学界,描述这种曼陀罗关系的有几个核心的术语,主要是“星系政体(galactic polity)”“尼加拉”“曼陀罗”等用语,本质上,他们描述的都是国家间的中心与边缘关系。斯坦利·坦比阿在1976年创造了“星系政体”这一术语。星系政体描述的是“一个由差异化卫星国家环绕的中心行星,这些卫星或多或少是在轨道上和中心势力范围内的自治实体”。①Stanley Tambiah,World Conqueror and World Renouncer, Cambridge University Press,1976,p.113.卫星国家越远,中心的引力就越弱。在这个国家的外围是其他与自己竞争卫星国家的中心。星云政体随着中心国家的衰落而解体,而新崛起的中心国家又会成为星云政体的中心。以泰国为例,14世纪中叶,泰国的拉玛铁菩提王在阿瑜陀耶城建立阿瑜陀耶王朝,发展出独立的星云政体结构,但在1767年,阿瑜陀耶王朝被缅甸贡榜王朝所灭,泰国的星云政体又成为缅甸曼陀罗政治结构的一部分。随后,泰国的华人领袖郑昭领导泰国人民反抗缅甸的统治,在吞武里建立吞武里王朝,驱逐了缅甸势力并消灭了各地割据势力,泰国的星云政体再次得到了恢复并进一步发展。由此来看,泰国的历史呈现出星云政体解体与恢复交替出现的振荡模式。

尼加拉这一术语描述的情况与星系政体类似。1980年,格尔茨在其名著《巴厘剧场》一书中系统阐释了印度尼西亚群岛上深受印度教文化影响的巴厘岛尼加拉政治模式。尼加拉(neagara,nagari)是一梵语借词,本为城镇,被引申为宫殿、首都、国家、领土等多种含义,描述的是由传统城市、城市所孕育的高等文化及集中在城市里的超凡政治权威体系组成的世界。①格尔兹著,赵丙祥译:《尼加拉:十九世纪巴厘剧场国家》,上海人民出版社1999年版,第2页。格尔茨对尼加拉的解读采用了文化人类学的范式,认为尼加拉中存在一个典范中心,在这一典范中心中,仪式是其国家存在的核心。尼加拉国家走向了一种排场,走向了庆典,走向了主宰着巴厘文化的迷狂精神的公共戏剧化:社会不平等与地位炫耀。它是一个剧场国家,国王和王公们乃是主持人,祭司是导演,而农民则是支持表演的演员、跑龙套者和观众。王室庆典主义是王室政治的驱动力,公众仪式并不是巩固国家的谋术,而正是国家本身。权力服务于夸示(pomp),而不是夸示服务于权力。②格尔兹著,赵丙祥译:《尼加拉:十九世纪巴厘剧场国家》,第12页。

相对于星系政体和尼加拉这类术语,沃尔特斯更青睐使用曼陀罗这一术语。他给出了曼陀罗的经典定义,“曼陀罗所展现的是在没有确定边界的、大致可以界定的地区内部的一种特殊而通常又不稳定的政治态势,在这一地区,那些小的权力中心向各方求助以获得安全。曼陀罗可以以类似六角形的方式收放,其中每一个角都包括一些朝贡国统治者。当有机会时,其中的一些角将会摒弃他们的臣属地位网络。”③通猜著,袁剑译:《图绘暹罗》,译林出版社2016年版,第103页。

这些相似的概念既有不同之处也有相似之处。星系政体和曼陀罗更多地强调一种区域间大国小国的曼陀罗结构,强调国家间实力差距以及共同文化基础的互动,这是一种“强物质、弱文化”意义上的互动。星系政体这一术语在泰国等佛教世界更为流行,而尼加拉的概念则强调了典范仪式在构建曼陀罗关系中的作用。仪式是曼陀罗互动的核心要义,国家间的实力被认为是居于次要位置,显然,这是一种“弱物质、强文化”上的互动。由于东南亚大陆的碑文很少发现使用这一术语,尼加拉被认为是描述海岛地区政治关系的词汇。

无需过多地强调这些概念之中的区别。在这些概念之中,仍然有一些核心的要素及特点是共有的,这些都是曼陀罗这一理论群组中的概念的重要组成部分。第一,从文化上讲,曼陀罗文化受到印度文化的影响。这种影响是直接而深入的。这主要体现在以下几个方面:首先,印度的世界秩序观念,尤其是佛教的三界宇宙观促使东南亚各国将自身及统治区域确立为典范中心,是对宇宙秩序以及宏观微观宇宙和谐的效仿。根据婆罗门和印度教义,梅鲁山是宇宙的中心。它被七个环形海洋相互隔开的七条山脉环绕。除了这些山脉的最后一条延伸到海洋之外,其中有四个大陆,每个主要方向都有一个。梅鲁山以南的大陆是人类居住的南瞻部洲。梅鲁山上有33重天,因陀罗是天国的统治者。①Robert Heine-Geldern,“Conceptions of State and Kingship in Southeast Asia”,The Far Eastern Quarterly,Vol.2,No.1,1942,pp.2-3.受到这一宏大宇宙理念的影响,人们相信宏观宇宙与微观世界之间,宇宙与人类世界之间的平行关系。②Ibid.,p.1.

印度神话世界中出现的一些典型数字,如3、4、9、33等数字均具备了数字命理学的魔力。东南亚的城市、官僚组织、村庄甚至国家都是对这一宇宙图式的刻意模仿。城市、村庄按照曼陀罗的结构布局,存在一个围绕中心地区布局的五单元结构或九单元结构。国家结构强调与天国的对应,有三十二个省或附庸国的可能性,与王国的统治中心加在一起正好与33个天堂之神相对应。诸如此类的设计不胜枚举,显示了数字命理学的巨大魅力。

其次,宗教与王权的结合,成为东南亚各个曼陀罗王国统治的基础。国王被认为是神的化身或神的后裔或两者兼而有之。一些国王将自己视为印度教大神中因陀罗、毗湿奴或湿婆的转世,另一些国王则对佛陀中的观世音菩萨、文殊菩萨、弥勒佛等称号青睐有加。

一些宗教的理念对东南亚各国关系起到重要影响。东南亚国家的王权政治观念与宗教观念的联系,可以大致划分为两种类型:一类与印度教的神王观念相联系,这种神王合一的理念,最著名的就是将国王当作神进行崇拜,例如古代高棉发展起来的提婆罗阇(devaraja)崇拜。它具有以下特点:(1)统治者渴望模仿印度朝廷更堂皇的风格,雇佣婆罗门教徒,依照印度教经典作品的观念和礼仪,把统治者奉为“神王”,而向他献祭;(2)对林伽的崇拜,作为国王的神圣人格的象征,而国王本身就是湿婆的化身;(3)国家政治制度中采用婆罗门教的典礼仪式;(4)供奉神王合一的偶像或象征物等。③霍尔著,中山大学历史研究所译:《东南亚史》(上),商务印书馆1982年版,第39-40页。这种神王崇拜在后来的泰国、老挝等地都有一定的发展。

另一类则与佛教的法王或转轮王观念相结合。在东南亚的等级秩序中,每个人的地位根据他距离理想中心的位置而变化:一方面是王权,另一方面是佛性。④Michael Aung-Thwin,“Hierarchy and Order in Pre-Colonial Burma”,Journal of Southeast Asian Studies,Vol.15,Iss.2,1984,p.224.君主与神性垂直整合,横向整合人民的领土,以“附庸忠诚”的形式组织的土地和资源。这种团结(精神和政治)保护领域免受内部和外部的分裂力量的影响。①Rosita Dellios,“Mandala:from Sacred Origins to Sovereign Affairs in Traditional Southeast Asia”,CEWCES Research Papers,2003,p3.例如王法(rajadharma)、法王(dharmaraja)、卡卡瓦蒂(carkravartin)、业(karma)与轮回等观念促使国王争取成为世界的统治者。正法等观念促使王国成为正直的统治者,而卡卡瓦蒂则鼓励王国成为拥有轮宝的世界统治者。国王的业被视为其获得王权合法性的重要依据,国王必须增加自己的业,才能在轮回中确保来世的地位。业力不足的国王则会被其他国王所取代。这就为东南亚国家内部频繁的王位继承战争、颠覆与政变提供了依据。

印度的阿育王确立了一个实践成为佛教王国典范的例子,君主必须依靠正法统治王国,他必须是一个正义的君主,正统而公正地统治着十大皇家美德。根据东南亚的小乘佛教编年史,成功的统治者——至少在撰写编年史的人眼里——都是那些模仿阿育王的人。东南亚的佛教君主们建造了宏伟的佛教建筑,特别是佛塔,并效仿阿育王,承担保护僧伽和净化佛法的义务。通过这种模仿,和平与繁荣将得到保证,国王能够更好地传播正法。②Donald Swearer,The Buddhist World of Southeast Asia, State University of New York Press,2010,p.82.众所周知,阿育王的对外征服并没有受到佛教非暴力观念的制约,在对外征服和杀戮之后,阿育王进行了忏悔、做法事等方式赎罪。这一做法比起他对佛教的保护更具有吸引力。

第二,统治者个人之间及其追随者之间,存在一种典型的“赞助人-客户”人际关系网络。这一人际关系网络首先要求统治者除了运用印度教佛教文化作为自己的点缀之外,成功的统治者必须成为“有能力的人”。根据沃尔特斯的说法,“有能力的人”被赋予了不同寻常的个人和内在的灵魂素质,使他们能够将自己的表现与同族和同时代的人区分开来。有能力的领导人必须擅长操纵并巩固自己的联盟网络。政治上,依靠对同盟者的保护以及扩大的婚姻关系,有能力的人将扩大自己的权力关系网络;通过战争和军事掠夺,有能力的人证明自己的领导才能,同时将掠夺来的商品分给追随者,换取它们的政治效忠;通过赞助优秀的奢侈品工匠、岛际贸易和掠夺商品壮大自己的经济实力。这些控制人民和资源的不同战略,通过战略联盟和与主要盟友的持续交换关系,以及最明显的通过仪式化的功绩盛宴,主要是通过公开展示吸引追随者、调动资源和戏剧性仪式的能力,来进行对财富、社会声望和政治权力的竞争。统治者必须拥有超高的资源汲取能力,才能够掌握并分配这些资源。③Laura Junker,Raiding,Trading,and Feasting:The Political Economy of Philippine Chiefdoms,Honolulu:University of Hawai’i Press,1999,p.16.尽管如此,统治者与追随者之间形成的赞助人客户关系并不稳定。一旦统治者不能吸引追随者的注意,或者追随者的回报大幅度减少,王国就容易发生颠覆的危机。曼陀罗的人际关系时常处于流动和重组的危机之中。

在统治集团内部,存在独特的继承规则和文化。沃尔特斯指出,并系继嗣、对门第与世系的冷漠以及对同代人中具有精神特质者的强烈关注,是早期东南亚许多地区广泛表现出的三个独特的文化特征。①O·W·沃尔特斯:《东南亚视野下的历史、文化与区域:文化模式的特征》,《南洋资料译丛》,2011年第1期,第49页。“并系继嗣关系”的一个显著特征是,通过继承而取得的地位,世系或者血统上的重要性在削弱。②同上,第47页。而这种双边亲属关系、个人成就和曼陀罗的行政管理风格成为东南亚区域内共享的文化特征。这也是东南亚历史整体性发展的一个重要特征。

东南亚的地理和文化历史对复杂社会的结构和演变有着重要的影响。地理上支离破碎,生态多样,人口密度相对于生产性农业用地相对较低,一夫多妻制婚姻普遍存在,同族血统规则弱化了主要继承权。政治的领导权是短暂的,政治联合是政治巩固和分裂无休止循环中相对暂时的状态。正如历史学家芭芭拉·安达亚所总结的那样,“典型的东南亚王国是各个地方权力中心的结合,理想的结合不是通过武力,而是通过血缘关系和血缘关系产生的复杂交织联系。以个人和仪式的方式构想的领导力,需要坚定的再确认。因此,在每个统治者死后,他的继任者的权威必须通过更新婚姻关系和忠诚誓言来重建”。③Barbara Andaya,Political Development between the Sixteenth and Eighteenth Centuries,in N.Tarling,eds.,The Cambridge History of Southeast Asia, Vol.1:From Early Times to c.1800, Cambridge University Press,1992,pp.402-459.

第三,从结构上看,曼陀罗存在典型的中心-边缘结构和实践模型。无论是星系政体、尼加拉还是曼陀罗,这一放射性的中心边缘结构普遍存在。葛西克将当时的东南亚描述为“大型政治单位的拼凑建筑,其中二级和三级中心保留了大量的内部自治权,以换取承认中心的精神权威”。④Lorraine Gesick,“Introduction”,in Lorraine Gesick eds.,Centres,Symbols,and Hierarchies:Essays on the Classical States of Southeast Asia, Yale University Southeast Asia Studies,1983,pp.1-8.任何一个东南亚国家的国王都可以被看作是最大的同心圆所包围的区域,但是只有在中心,即最小的同心圆所在的位置,国王拥有的才是真正的绝对权力。⑤米尔顿·奥斯本著,郭继光译:《东南亚史》,商务印书馆2012年版,第38页。从特点上看,这一结构有以下特征:(1)一个曼陀罗是由其中心确定的,而并非由其边缘来决定。理论上说,有多少个中心,就有多少个曼陀罗体系;(2)圈层结构普遍存在,基本上由核心圈、控制圈、朝贡圈和外圈四部分组成,核心圈是君主及贵族直接统治的地方,控制权则依附于核心圈,但保留了部分独立的权力;朝贡国圈需要承担相应的朝贡义务,但内部事务往往具有更大自主性,外圈对君主而言,是寻求盟友和帮助的国家或地区。(3)边界的不确定性。曼陀罗中的各个王朝国家不存在稳定的领土边疆,其疆界是流动和可改变的。在成为现代国家之前,很少有哪个东南亚国家能够准确地说出自己边界的所在之地。

曼陀罗路径奠定了西方学术界对东南亚区域史研究的基调。星云政体、尼加拉、曼陀罗成为研究东南亚历史的核心概念和词汇,围绕这些词汇,西方出版了一系列的著作,这些著作大致上分为以下几个方面:

第一,研究印度文化及佛教文化在东南亚的深刻影响。例如,夸里奇·威尔士研究了印度的世界秩序观念在缅甸、高棉、巴厘、泰国等国家的影响,①Quaritch Wales,The University Around Them, Arthur Probsthain,1977.詹姆斯·布格勒深入分析了三界宇宙观对缅甸的深刻影响;②James Bogle,Buddhist Cosmology,Silkworm Books,2016.在王权方面,赫尔曼·库尔克、葛西克、大卫·钱德勒、马必达等不少东南亚史专家对东南亚盛行的印度教佛教观念与神圣王权关系进行了深入研究。③部分著作请参见:Hermann Kulke,The Devaraja Cult, Cornell University Press,1978;Lorraine Gesick et al.,eds.,Centers,Symbols,and Hierarchies:Essays on the Classical States of Southeast Asia,Yale University Southeast Asia Studies,1983;I.W.Mabbett,Patterns of Kingship and Authority in Traditional Asia, Croom Helm,1985;Pierre-Yves Manguin et al.,eds.,Early Interactions between South and Southeast Asia, Institute of Sotheast Asian Studies,2011.此外,还有学者对东南亚盛行的权力观念进行研究。④Shelly Errington,Meaning and Power in a Southeast Asian Realm,Princeton University Press,1989;Liana Chua,et.al.,eds.,Southeast Asian Perspectives on Power, Routledge,2012.第二,研究曼陀罗王国的兴衰以及互动历史。这方面的著作也有很多。例如,沃尔特斯尝试运用曼陀罗理论分析马来世界、暹罗、高棉以及占城等东南亚部分王国长时段的历史;⑤Craig Reynolds,eds.,Early Southeast Asia:Selected Essays, Cornell University,2008.维克多·利伯曼运用曼陀罗的圈层结构,探讨缅甸历史上曼陀罗体系的变迁;⑥Victor Lieberman,Burmese Administrative Cycles:Anarchy and Conquest,c.1580-1760,Princeton University Press,1984.还有学者从朝贡关系出发,解释泰国与周边的马来诸邦(吉打、丁加奴、吉兰丹等)的曼陀罗关系变迁。⑦Kobkua Suwanathat-Pian,Thai-Malay Relations:Traditional Intra-regional Relations from the Seventeenth to the Early Twentieth Centuries, Oxford University Press,1988.第三,研究曼陀罗与国家形成的密切关系。库尔克探讨了东南亚曼陀罗的历史发展与国家形成的关系;⑧Hermann Kulke,Kings and Cults:State Formation and Legitimation in India and Southeast Asia, Manohar,1993.文森特·霍本分析了西方的殖民统治对爪哇地区传统曼陀罗关系的破坏及印尼民族国家转型的深刻影响;⑨Vincent Houben,Kraton and Kumpeni:Surakarta and Yogyakarta,1830-1870,KITLV,1994.通猜探讨了近代以来在西方的冲击下暹罗传统王朝内部曼陀罗关系的解体以及现代泰国领土的形成。⑩Thongchai Winichakul,Siam Mapped.University of Hawaii Press,1994.迄今为止,曼陀罗路径仍然是国外学者研究东南亚史最常用到的理论之一。

二、上下游交换路径

1978年,布朗森首次提出了以河流系统为中心的上下游交换模式。布朗森本人对自己的观点非常低调,强调这是一个完全基于抽象的先验考虑的推测模型,并强调尽管可能有用,但在获得确凿数据之前,它应被视为一个可行的假设。①B.Bronson,“Exchange at the Upstream and Downstream Ends:Notes toward a Functional Model of the Coastal State in Southeast Asia”,in Karl Hutterer,et al.,eds.,Economic Exchange and Social Interaction in Southeast Asia:Perspective from Prehistory,History,and Ethnography, The University of Michigan,1977,p.39.

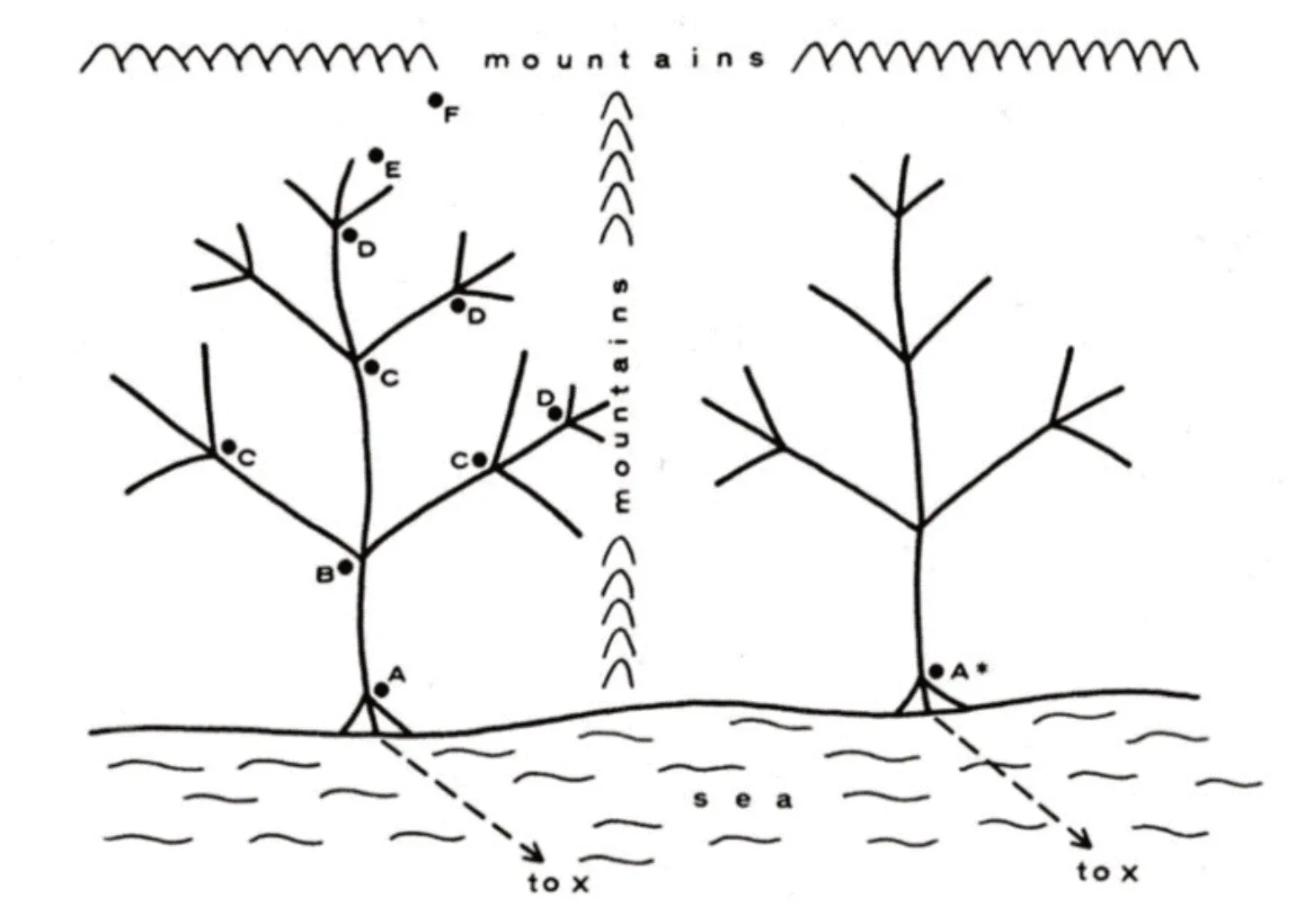

图1 布朗森模型

该模型集中于一个假设的古代交换网络模型,其中包括由位于主要河流盆地入海口或附近的中心控制向海洋开放的流域。如图所示。它包含以下元素:②B.Bronson,“Exchange at the Upstream and Downstream Ends:Notes toward a Functional Model of the Coastal State in Southeast Asia”,p.43.

A是河口的中心;B和C是上游二级和三级中心,同时位于一级和二级河流交汇处;D参与基于A的市场交换系统的最远上游中心,也是产自较偏远地区的产品的分水岭和初始集中点;E和F是这些产品的最终生产者,也许集中在一个基于非市场机构的单独交换体系,涉及的货物只有一部分来自或去往以A为中心的市场化体制;X作为A出口商品的海外消费中心和进口商品的主要供应商;A*是沿着海岸线的另一个河口中心,控制着一个类似A的腹地。

在布朗森看来,这个系统被假定在几个约束条件下运行:①B.Bronson,“Exchange at the Upstream and Downstream Ends:Notes toward a Functional Model of the Coastal State in Southeast Asia”,p.43-44.(1)流域的河间乡村有足够的沼泽、森林或山地,将所有的货物运输限制在水路上,使得经济格局与主流及其支流形成的树状格局高度一致。(2) 海外中心X是A的经济优势,拥有更多的人口以及一个生产力更高、技术更先进的经济体。(3) 这个盆地没有足够的集中耕地,无法发展一个真正的农业社会,因为在农业社会中,财富是由精英直接从土地上的农业人口中榨取的。

布朗森模型的主要焦点是河口中心A,它控制着主要河谷或流域的外部和内部贸易。这个盆地被山脉或类似的地理屏障,如沼泽地或森林,与其他河流系统和其他A*中心隔开。B和C中心位于一级和二级河流交汇处,是A进出口货物的主要分销商和供应商,它们通常与A属于同一市场系统。B或C这样的中心固定在一个给定的地点(往往是一个主要的河流交汇处),比D级中心拥有更多和更集中的人口,而且在物理上更容易进入,所有这些都改变了A在尝试用政治手段确保贸易物资流动方面的成功机会。因此,B级和C级中心可能会由A直接管理,甚至成为A的殖民地;或者受到A的间接统治,例如通过宣誓效忠、定期进贡,以及A声称有权选择或确认地方领导人的方式来保证这种统治的有效性。②Ibid.,p.44.

但是,如果B是一个生产者,而不是其他地方生产的商品的收集者和分销商,那么它与A的关系可能会发生变化。只要它拥有自己控制的C级和D级中心,并在其周边地区拥有生产性人口,B就有可能成为A的直接竞争对手。

D中心是最遥远的上游市场参与者或市场代表,并作为原产于较偏远地区的森林产品的最初收集点。布朗森设想A和上游中心D之间的关系是“比一般国家中高阶中心和低阶中心之间的关系更平等和更不一致的胁迫性”。③Ibid.,p.49.A依赖这些上游中心提供出口货物,但通常不会直接征服这些中心,因为强迫如此广泛分布和固有的流动人口是不切实际的。然而,这些货物的最终生产者是E和F,它们与A的市场系统没有直接联系,可能是与其他地区有联系的一个相当独立的非市场交易网络的一部分。

最后,X是A产品的主要海外消费者和市场,拥有更多的人口和更具生产力和技术先进的经济体。X与A的关系表面上看与A与B的关系相似,两者都是政治和经济不平等的关系。但是,它们之间存在着至关重要的区别。A和B几乎同等地需要对方,但X和A的相互需求中并不存在这种对称性。从A的角度来看,X是必不可少的。政府收入的主要部分来自进出口关税、国家贸易利润以及从较远的中心向通往X的贸易商征收的任何服务和保护费。此外,X提供的物品本身可以作为政治工具,作为等级或合法地位的象征,也可以作为礼物,通过这些礼物,下属中心的忠诚可以得到维护。但是,对X而言,A的地位就并非那么重要。X可能将A增加收入的各种举措视作制造交易的麻烦,X甚至可能认为A高估了它在保护贸易、集中加工出口产品方面提供的服务,因此可能会与A讨价还价,甚至努力绕过它,直接与B或C级别的中心打交道。①B.Bronson,“Exchange at the Upstream and Downstream Ends:Notes toward a Functional Model of the Coastal State in Southeast Asia”,pp.48-49.

最重要的是,A的天敌不是X,而是A*,这是另一个相距一段路程的沿海中心。A*可能在自己的内陆地区获得同样多种类的潜在出口,并可能像A一样有能力提供吸引X这样的贸易商为其服务。为解决A和A*之间的竞争关系,布朗森提出了一些可能用来解决这一问题的战略,包括进行外交交涉、双方共同组建地区卡特尔,甚至在极端情况下A可以选择让自己陷入一场毁灭性的价格战中,或者可以通过增加海盗活动和官方海军活动,实际上通过宣布封锁,试图将X其他港口的贸易商排除在外。或者,选择代价更小的方案,他们可以尝试直接让他们的竞争对手中立化。②Ibid.,p.47.

布朗森承认自己所构建的理论模型中存在两个缺陷。一方面,他一再强调,他的假设并非完美无缺,他的解释仍然处于一种尝试的状态。除非对其加以适当的改进,加入许多参数,其中包括对结算和系统规模、运输时间和成本、利润和国家收入以及贸易所涉货物的数量和种类的估计,否则它不会过于令人信服或有用。此外,将来有必要收集详细的地方历史资料,重点研究社会、经济和政治因素之间的相互作用。另一方面,缺乏具体的案例分析,他认为现代或前现代时期适合它的理论的案例研究可能不多,这是这种思维方式所能达到的上限。

布朗森可能没有预估到他的理论对东南亚史研究的重要意义。他为早期沿海国家的出现而设计的模型在马来半岛和海岛东南亚的研究中产生了广泛的影响。沿着布朗森的思路,在东南亚的许多河流上游和下游地区,都发现了类似的上下游交换体系。这些地区包括缅甸的伊洛瓦底江流域、泰国中部的湄南河流域和柬埔寨的洞里萨湖地区。

霍尔将布朗森的模型成功地应用于占婆。早期法国学术界倾向于将占婆视为一个统一的政体,而最近的研究则将占婆视为一个多元竞争的曼陀罗政体。占婆和其他早期的东南亚王国一样,由几个地区政权组成,每个政权都拥有自己的精英集团,各个政权保留了很大程度的内部自治权,占婆的最高权力在几个中心之间转换。下游河流的政治中心在因陀罗补罗(Indrapura)、阿摩罗波胝(Amaravati)、毗阇耶(Vijaya)、古笪罗(Kauthara)和宾童龙(Panduranga)之间转换,对应的与上游的流域政权关系也会发生改变。①Kenneth Hall,Competition on the East Coast of the Mainland:Early Champa and Vietnam Political Economies,A History of Early Southeast Asia, Rowman &Little Field Publishers,2011,pp.67-102.

另一方面,霍尔坚持认为,布朗森模型在实际使用上并不适用于所有东南亚的流域地区,该模型仅仅适用于河流政治体制,即上游交流网络通过河口统治者的代理与沿海中心的外贸联系起来,这些统治者需要与其下游和沿海盟友以及其内陆的上游居民分享贸易所带来的繁荣。在东南亚大陆和爪哇的早期国家的河流平原地区还存在另一种模型,霍尔称之为河流与稻田交换网络。在这里,河口统治者的作用在下降,与外国商人的接触集中在沿海地区,而不是农业腹地。贸易被吸引到这些沿海中心,国家在贸易利润中的份额被重新分配。东南亚稻田经济的地理位置更有可能形成一个完整的、等级森严的市场交易体系,这种体系能够促进类似的政治和社会融合。②Ibid., pp.21-29.

凯瑟里瑟姆比·威尔斯将布朗森模型应用于马来世界的苏门答腊地区。他认为,苏门答腊岛占卑地区的马来政体中,存在胡鲁(hulu,即上游,腹地)和希里尔(hilir,下游、河口或河口)的对立。通过对词源的研究,威尔斯对胡鲁与希里尔的概念关系提出了有趣的见解。胡鲁除了有上游之意,还通常与森林腹地联系在一起,此外还有刀、斧头、锄头或任何这样带柄的工具等意思。这意味着胡鲁可能不仅代表上游,也代表了维持曼陀罗正常运转的重要权力中心。苏门答腊早期国家的主要收入来源是来自米南加保等上游地区的金矿以及来自高地、内陆和沿海低地的各种森林产品。很多时候,内地的产品并不总是运抵港口,下游也没有控制上游地区的绝对权力。在河谷系统的上端,政治影响的程度并不以固定的边界为标志。有效的权力逐渐向胡鲁地区靠拢,并随着与希里尔中心的距离变远而逐渐减弱。这意味着,如果没有了胡鲁这个代表权柄的上游地区,下游的统治者就会失去对曼陀罗的掌控。③J.Kathirithamby-Wells,“Hulu-hilir Unity and Conflict:Malay Statecraft in East Sumatra before the Mid-Nineteenth Century”,Archipel:études interdisciplinaires sur le monde insulindien Archipel, No.45,1993,pp.77-96.

迈克尔·昂吞将上下游模式的研究应用于15世纪缅甸分裂时期的历史。他认为,在阿瓦王朝和勃固王国并立时期的历史也可以从上下游模式进行解释。阿瓦可以看作是一个上游的农业王国,主要统治上缅甸,而勃固则是一个下游的商业政体,在下缅甸拥有霸权。传统上将15世纪缅甸的历史解释为缅族和孟族之间不可调和的民族斗争,但实际上他们的关系应该更多地被描述为不同地缘政治和经济因素的二元论。阿瓦和勃固之间更符合“上游—下游”关系较为持久的历史模式,这种模式也成为了今天缅甸历史结构的一部分。①Michael Aung-Thwin,“A Tale of Two Kingdoms:Ava and Pegu in the Fifteenth Century”,Journal of Southeast Asian Studies, Vol.42,No.1,2011,pp.1-16.

三、高地—低地路径

高地低地模式也是一种典型的二元对立模式,它适应了东南亚的山地地区以及毗邻的低地平原的地形,突出了高地群体与低地曼陀罗中心的交流与互动。这些互动模式多种多样,包括人口的跨界流动、婚姻及人际往来、贸易及通商、政治交往等基本形式。在这一模式中,有两个典型的理论,一个是常态下的高地低地交往,这一模式通常以高地部落、地区或王国为研究中心,关注它与低地中心互动以及受到低地中心的影响而导致的经济社会体系的变迁;利奇对克钦社会的研究就是代表,可以称之为利奇模式;另一种模式是非常态下的高地低地互动,强调高地与低地的差异、对抗及疏离,斯科特在《逃避统治的艺术》提出了佐米亚的概念,并强调了高地人民逃离低地、逃离国家这一普遍内涵,可以称之为佐米亚模式。

(一)利奇模式

1954年,利奇发表了名著《缅甸高地的诸政治体系》。利奇在研究缅甸高地的克钦社会后指出,克钦邦表现出两种不同类型的理想政治秩序,即贡萨(gumsa)独裁秩序和贡劳(gumlao)民主秩序。他认为,贡萨秩序是直接仿效位于克钦邦附近的山谷居民社会形态而建立的,这一秩序是从掸邦的神圣王权概念中借鉴了独裁政治秩序和独裁首领的思想。利奇还发现,无论是贡萨还是贡劳体系中的理想秩序都存在不一致的地方,这使得它们都非常不稳定。贡劳民主往往发展成贡萨专制,贡萨专制往往会瓦解(通过革命)成贡劳民主。②埃蒙德·利奇著,杨春宇等译:《缅甸高地诸政治体系》,商务印书馆2017年版,第69页。克钦社会始终在这两种理想秩序形式之间摇摆,因此,这一社会的发展并非是稳定和均衡模式,而是处于振荡和反复摇摆之中。来自东南亚其他一些高地群体的例证表明,这种情况并不局限于克钦邦,而是广泛存在于从中国云南边疆到东南亚的北部高地,包括苏门答腊和婆罗洲的高地地区也有这种情况存在。

尽管利奇的论著始终围绕克钦人活动的缅北高地展开,但是文中处处体现出低地对高地的影响以及高地与低地地区的对比。克钦向低地的朝贡及受到低地影响的政治组织关系、克钦与低地的经济交换、高地与低地的婚姻以及社会关系都在利奇的分析中有所体现。因此,从某种程度上看,利奇的克钦社会研究是高地低地社会研究的典范。

沿着利奇的研究思路,一大批东南亚史学者开始关注高地与低地社会的相互关系。这类研究强调了高地人与低地曼陀罗中心的异质性,包括高地人的创世神话、宗教和亲属观念、高地低地的经济交往内容、政治社会体系等都与低地地区存在很大的不同,但又在很多方面受到低地社会的影响,并不时处于低地曼陀罗中心的间接控制或影响之下。大量的期刊文章涉及这一方面的探讨。在著作方面,值得一提的是苏珊·卢塞尔的《仪式、权力与经济》一书,该书收集了六篇探讨东南亚高地和低地互动的文章,对泰国北部山地、缅甸北部山地等地区进行深入了分析。①Susan Russel,Ritual,Power and Economy:Upland-Lowland Contrasts in Mainland Southeast Asia,Northern Illinois University,1989.凯瑟琳·莫里森和劳拉·容克的著作《南亚和东南亚的觅食商》一书以胡椒为例,探讨了高地与低地地区的胡椒贸易,强调了高低与低地的合作共生关系。②Kathleen Morrison and Laura Junker,Forager-Traders in South and Southeast Asia:Long-Term Histories,Cambridge University Press,2002.速水洋子研究了克钦山地的权力与实践中的社会宗教动力,强调低地平原对其实践的影响和塑造。③Hayami Yoko,Between Hills and Plains, Kyoto University Press,2004.

(二)佐米亚模式

佐米亚是2002年由阿姆斯特丹大学的历史学家威廉姆·申德尔创造的地理术语,指的是历史上一直无法被低地政府控制的大陆东南亚地区。这个词汇最初在印度-孟加拉国-缅甸边境地区流行,后被用来指代整个东南亚大陆北部的高地地区。其具体的界限在不同的学者那里表述略有不同,但基本涵盖南亚的巴基斯坦、印度东北部、阿富汗的高地地区,东南亚的泰国、老挝、缅甸北部的山丘和中国西南的西藏、贵州、云南、四川地区。

斯科特认为,佐米亚人的历史往往源自于与低地曼陀罗中心的紧张关系。低地国家拥有某种扩张的意识形态和行为,试图在经济、管理和文化上推行同化政策,并在人口压力和自觉安排的双重驱动下对高地人进行内部殖民活动。这一举动遭到了高地人的抵制,他们主要采取了逃避和生存的策略。由于距离阻力的存在,高地成为与低地国家空间相对应的非国家空间。在政治上,他们不断地流动和迁移,有时是在反抗低地王国失败后逃亡到高地地区;经济上,他们为了阻止低地国家征税而普遍发展出逃避农业(escape agriculture)生产模式,故意种植块根和块茎类品种,如山药、红薯、马铃薯等不易被征税的作物。④斯科特著,王晓毅译:《逃避统治的艺术》,生活·读书·新知三联书店2016年版,第232-253页。在文化与民族方面,它们摒弃了成文书写的,发展出独特的口述历史文化。而在民族认同方面,高地族群的自我民族认同可以被看作是一种精心设计的政治手段,用以保证自己的族群在对权力和资源的竞争中占据有利地位。⑤同上,第302页。

佐米亚理论成为21世纪初东南亚历史研究最重要的观点,自问世以来,就争议不断。著名的东南亚历史学家利伯曼对佐米亚的批评集中在三个方面:①Daniel Little,“Nation,Region,and Globe:Alternative Definitions of Place in World History”,in Thomas Hall ed.,Comparing Globalizations, Springer,2018,p.158.首先,他认为斯科特的文献基础很薄弱,因为它很少使用缅甸语言资料。在利伯曼看来,这导致了一些事实上的错误。例如,他引用了对识字率的估计,斯科特认为,前殖民时代,东南亚只有不到1%的人识字,而利伯曼指出,早在1800年,缅甸男性识字率就达到50%,暹罗为20%~50%。其次,斯科特低估了人力资源作为该地区军事成功的决定作用。他认为,海上贸易的作用也十分重要。再次,从低地到高地的人口逃离很少有文献证据。这是斯科特解释的关键,利伯曼认为这一证据不足以支持这一说法。最后,斯科特使用的国家概念带来一些麻烦。他强调国家的压迫是佐米亚形成的重要条件,但忽视了高地社会内部本身的发展进程。在一些地区,国家的压迫可能并不存在。例如,婆罗洲的高地人民几乎具有与佐米亚相似的文化特征,他们几乎具有佐米亚所展示的所有文化和农业特征,包括草木耕作和当地语言的扩散,这些都是在没有低地掠夺性国家存在的情况下发展起来的。让·米肖则强调,佐米亚内部并不完全是非国家空间,它是大量小型的、有着松散联系的、处于各种社会形态下小邦国的聚集地,换言之,它的内部依然可能存在曼陀罗的国家治理模式。②让·米肖著,陈建华、覃丽赢译:《佐米亚及其影响力》,郁丹等编:《环喜马拉雅区域研究编译文集:佐米亚、边疆与跨界》,学苑出版社2017年版,第31页。

不管怎样,佐米亚模式都取得了重大的成功。除斯科特外,申德尔、让·米肖都是佐米亚这一知识领域的重要贡献者。随着这一译著在中国的流行,环喜马拉雅区域的研究得到了学术界的重视。2017年,国内学术界出版了两本《环喜马拉雅区域研究编译文集》,收录了国外学者对该领域研究的最新成果。当前,在学术界至少从四个方面拓展了佐米亚研究的未来方向:

首先是研究佐米亚内部不同群体的环境、生计与文化。佐米亚人赖以生存的自然和社会环境,为高地人提供了日常生计所需的资源和生存方式。在不同的环境下,高地人形成了适合山区地形的农业及畜牧业发展模式,进而由此衍生出各族群不同的社会文化。③郁丹等编《环喜马拉雅区域研究编译文集》一书为我们研究高地人的环境、生计和文化提供了最佳的脚本,请参见郁丹等编:《环喜马拉雅区域研究编译文集:环境、生计与文化》,学苑出版社2017年版,第183-206页。其次是重视对佐米亚的跨界研究。申德尔认为,对佐米亚的研究需要重视研究边界和物体、人和观念的流动。④申德尔著,李全敏译:《认知地理和无知地理》,郁丹等编:《环喜马拉雅区域研究编译文集:佐米亚、边疆与跨界》,第63-67页。对这种边界的研究需要突破现代地理学的边界,运用过程地理学的方法,追寻流动的边界。研究边境地区的流动可以获得传统研究所忽视的商品运送者视角,同时为研究各类合法和非法流动的重叠和交织提供最佳场地,同时可以获得边界网络、非法流动的参与者视角以及领土性与跨国性是如何在日常实践中协调、人们如何运用他们所处世界的独特视角。①申德尔:《交互空间:边界、非法流动和领土国家如何相扣》,郁丹等编:《环喜马拉雅区域研究编译文集:环境、生计与文化》,第183-206页。

再次是重视佐米亚与国家的互动关系,高地人常常抵制现代民族国家的整合,甚至常常反抗国家的这种努力。萨拉·特纳研究了近代以来中国和越南边疆商人和互动,发现边民并非如斯科特所说,是国家项目的被动接受者。他们甚至无需撤离到佐米亚之地也可以逃离国家的监管。②萨拉·特纳著,贺佳乐、潘佳勤译:《关于边境与边界的叙述》,郁丹等编:《环喜马拉雅区域研究编译文集:佐米亚、边疆与跨界》,第105-129页。还有学者研究现代东南亚高地的人民反叛与国家建设之间的复杂关系。③Nacy Lee Peluso,Peter Vandergeest著,杨漪、尹仑译:《战争与森林的政治生态学》,郁丹等编:《环喜马拉雅区域研究编译文集:佐米亚、边疆与跨界》,第346-373页。

最后,殖民宗主国与佐米亚地区形成的关系也得到研究者的关注。国家并不是唯一影响佐米亚建构的因素,近代的殖民主义对佐米亚的塑造仍然留有痕迹。有学者研究了英国殖民统治对佐米亚高地及其人民的改变,强调殖民主义的扩张对佐米亚高地人生计、社会等方面的影响。④Gunnen Cederlof著,李伟峰、梁欣欣译:《固定的疆界,流动的地景》,郁丹等编:《环喜马拉雅区域研究编译文集:佐米亚、边疆与跨界》,第134-160页。

四 比较与分析

从某种程度上看,东南亚政治史的三种研究路径都不乏大量的追随者,但是每一种研究路径都有它们特定的使用范围和场景。如果广泛讨论东南亚的曼陀罗经典国家的对外关系,最好采取曼陀罗的研究路径,分析东南亚港口政体的崛起以及繁荣则离不开对上下游关系的讨论,而当讨论山地与低地群体的关系时,利奇的克钦模式和斯科特的佐米亚模式又会经常被提到。

从共同之处来看,无论是曼陀罗路径、上下游交换路径,还是高地低地路径,本质上都是一种关系性模型,但各自的研究中心并不相同。曼陀罗路径往往以低地王国为研究重点,强调低地曼陀罗中心的主体性以及对边缘的影响和控制;上下游路径则强调上游与下游的对立统一关系,这种关系通常又可以演化为下游河口或港口中心对上游的影响和霸权,尽管上游在一些时候也可以逆转这种关系;高地低地模式则通常以高地为中心,但研究的重点也放到了低地对高地的影响以及高地的反抗。

然而,每一种模式都有其局限性,理论本身存在进一步发展的可能。首先,传统的曼陀罗研究往往以低地的王国国家为研究中心,并且强调了最强大的王朝国家所缔造的曼陀罗政治关系。因此,对曼陀罗政治的研究带有较强的区域大国中心主义和霸权主义的倾向。即使在低地的曼陀罗中心,那些独立的小国也不太受到重视。通猜的《图绘暹罗》无疑就传达了这样一种观点,现代泰国领土的形成源自于却克里的王朝曼陀罗与西方殖民者的合谋,在瓜分东南亚大陆领土时,泰国也不失时机地参与瓜分和吞并周边的朝贡国,然后通过内部殖民化举措,促使这些朝贡国成为现代泰国领土边疆的一部分。因此,低地曼陀罗的研究立场和取向很难做到绝对的客观和中立。

既然是低地人崇尚的世界中心秩序的理念,也未必能够得到其他高地人的认可。图克对阿卡民族(Akha)的研究发现,层级包含模式(encompassment model of hierarchy)的模型并不成立,因为在层次包含的方向上存在概念上的转化。阿卡人从未视自己为低地王国曼陀罗的边缘,相反,他们的世界观念是以自己的乡村为中心,建立他们自己的村庄政体。与人们所期望的将自己描绘成失败者的少数群体的成员相反,阿卡人感觉自己处于宇宙中心,周边的中国人、缅甸人和掸族都被当作外围居民,这也使阿卡成为一个地理、经济、政治、宗教,语言和民族实体。①Deborah Tooker,Space and the Production of Cultural Difference among the Akha Prior to Globalization:Channeling the Flow of Life,Amsterdam University Press,2012,pp.215-237.

其次,上下游交换模式在适用性上也存在一些解释力不足的问题。即使是在地理上符合布朗森所说的地理条件的港口城市,也有存在不适用的情况。研究马六甲港口的学者一般认为,马六甲港口及其腹地并不符合传统的上游下游交换模式。这座城市只是一个中转站,没有腹地,根本不生产大米。为了养活庞大人口,不得不大量进口粮食。马六甲上游的腹地要么没有被开发,要么就是不足以支撑下游港口的政治经济体系,因此,这是一种没有腹地的城市。为了克服这种尴尬,一些学者建议对港口的上游或者腹地进行扩大式解读,腹地不一定在港口的后面,也不一定与港口毗邻,它应当被描述为一个在转运港之外的影响区域。马六甲的腹地可以被解释为由马六甲的水道网络组成,既包括河流,也包括海洋。这些水道是开发海洋、森林和矿产的地方,也是生产大米养活中心地区大量人口的地方。②Pierre-Yves Manguin,“The Amorphous Nature of Coastal Polities in Insular Southeast Asia:Restricted Centres,Extended Peripheries”,Recherche en sciences humaines sur l'Asie du Sud-Est, No.5,2002,pp.73-99.

并非所有的河流体系都符合布朗森的上下游交换模式。布朗森将不同的河口地区视为存在竞争关系,既有海外市场的竞争,也有对上游产品控制的竞争,相邻的河流流域被视为在同一网络或市场中争夺份额的离散系统。布朗森假定的是港口都是同质化竞争者,且竞争者通常是一个相互类似且距离不远的港口,但如果港口的竞争者并非一个而是多个,或者河口地区出现不同性质的竞争者,例如一个传统的马来港口与西方殖民者经营的港口竞争,又该如何经营彼此的关系呢?这些都为布朗森的模型扩展留下了发展空间。

最后,无论是利奇的克钦社会还是斯科特的佐米亚模式,无疑都是站在高地民族的视角,去观察高地与低地的互动形式。它们暗含的逻辑是这个低地霸权-高地二元体系以强有力的方式运作,影响着思想、治理机构和知识流动。它们构成了地方和人类活动的相互交织的过程,以创造社会和景观的意义和稳定性。即使如此,高地人并非总是逃离低地人的影响和控制。斯科特注意到在中国古代对高地人的划分中,存在生蕃和熟蕃的区别。如果说生蕃有意逃离低地人的控制,那么熟蕃有没有可能是有意接受低地人的影响,而非受到强迫,因为他们完全有可能回归生蕃。这样,逃避统治的艺术就有可能变成“接受统治的艺术”。高地人在面对低地人甚至面对西方殖民者、现代国家的同时,并非总是被动和消极的,而是积极利用不同的情势,争取本地区本族群的权益。换句话说,高地人在大多数时候,无需选择反抗,更无需逃避,只是在特殊的时候才选择逃避和反抗,这是他们与低地人打交道的一种特殊生存方式。

这三个研究路径之间存在一定的互补性。研究东南亚的区域内部关系可根据实际情况选择一种或两种模式进行综合分析,这在实际的研究当中是可行的。从某种程度上看,上下游路径以及高地低地路径并没有否认传统的曼陀罗研究路径,因此无论上游还是下游,高地还是低地,大大小小的曼陀罗中心依然都是可能存在的。因此,在未来的东南亚史研究中,综合运用这三种研究路径进行分析,仍是可行的选择。