中国规模化牧场后备奶牛疾病与淘汰现状

2022-03-11王靖俊刘帅彭容陈旭曹志军

王靖俊,刘帅,彭容,陈旭,曹志军

(中国农业大学动物科学技术学院,动物营养学国家重点实验室,北京 100193)

后备奶牛代表了牛群的生产潜力,其健康生长对未来生产性能具有重要影响[1]。在后备阶段尤其是犊牛阶段,牛的瘤胃尚未发育完全,消化系统和免疫系统仍在建立过程中,所以该时期是腹泻、前胃弛缓、瘤胃积食、肺炎等疾病的高发阶段。以呼吸系统疾病为例,美国断奶前感染肺炎的犊牛占比为12.4%~16.4%,这会造成美国牧场每年约10亿美元的损失[2]。此外,后备奶牛被动淘汰也同样给产业造成了重大损失。有研究表明美国后备奶牛死亡造成的经济损失约为2.4亿美元[3]。因此,后备奶牛发病与淘汰是造成牧场经济损失的重要原因之一[4]。在牧场管理中,后备奶牛的疾病与健康状况应受到重点关注。牧场中能够影响后备奶牛发病与淘汰的因素较多,其中包括群体规模、牛舍类型、初乳饲喂量、被动免疫、饲喂时间和方式等。通过正确的饲养管理减少后备奶牛阶段的疾病和淘汰情况对整个行业来说是非常重要的。目前,产业界和学术界缺乏对我国后备奶牛疾病和淘汰现状的系统了解,这对于整个行业的发展、科学研究的开展、国家政策的制定等具有不利影响。可以说,全面系统、科学详实的数据调研是助力我国后备奶牛培育事业不断前进的重要基石,这对于推动我国奶业可持续发展具有重要意义。

团队先后于2017年和2019年,在全国范围开展两次中国后备奶牛培育现状调研,调研涉及23个省份32.5万头后备奶牛。2020年,CHC团队联合18个国家学者成立国际后备牛培育协作创新平台(简称ICHO),并在第二届国际后备牛大会发布了最新版调研报告。本文对调研数据进行了科学规范的整理分析,并就中国规模化牧场发病牛群的分布以及发病类型、哺乳犊牛以及断奶犊牛和育成牛的发病情况、后备奶牛的淘汰现状与原因等方面进行分析阐述,以期为科技研究、行业发展、政策制定等提供坚实的数据支撑。

1 材料与方法

1.1 调研途径

调研分两个阶段进行,第一阶段为2017年3-4月份,第二阶段为2019年9-12月份。调研主要通过现场问卷调查、网络问卷调查和电话咨询进行,共收回115家牧场的有效问卷以及与后备奶牛出生、发病以及淘汰相关等原始数据记录。

1.2 调研对象

本次调研主要对象为中国规模化牧场(奶牛存栏 >100头)。115家牧场分布在全国23个省(直辖市、自治区)。其中,38家牧场来自内蒙古自治区,占比为33.0%。其次是河北省,共14家牧场,占比为12.2%。上海市、北京市和山东省各8家牧场。从牧场规模来看,存栏5 000~10 000头的牧场占比最多,达52.7%。其次是存栏大于10 000头的牧场,占比为21.8%。存栏小于500头的牧场占比最少,为2.73%(详见刘帅等[5])。

1.3 调研内容与数据获取

调研的内容包括奶牛场基本情况、后备奶牛的出生情况、各阶段后备奶牛的发病和治疗情况以及各阶段后备奶牛的淘汰情况等。其中,奶牛场基本情况包括牧场所在省市、奶牛品种、奶牛各阶段存栏量等;后备奶牛出生情况包括后备奶牛的出生日期、初生重、牧场年出生犊牛数量等;各阶段后备奶牛的发病和治疗情况包括各阶段后备奶牛的发病日期、治疗天数、使用药品种类和剂量、发病原因等;各阶段后备奶牛的淘汰情况包括后备奶牛的淘汰日期和淘汰原因等。所有数据均通过牧场管理软件导出或从纸质版原始记录中获取。若牧场因数据缺失或遗漏并未填写全部内容,在与牧场进行沟通后,对于无法补充全面的予以剔除,仅保留可利用数据。本文哺乳犊牛、断奶犊牛、育成牛年龄界定均参照《后备奶牛饲养技术规范》(GB/T 37116-2018),青年牛包括了首次配种后~首次产犊后21d内的牛只。

1.4 数据分析

原始数据首先经Microsoft office Excel 2016进行整理,再用GraphPad Prism(9.0版,GraphPad公式,美国)作图,并使用SAS(9.2版,SAS研究有限公司,美国)软件进行统计分析。

2 结果与讨论

2.1 后备奶牛疾病情况与原因分析

2.1.1 发病牛群及主要发病类型

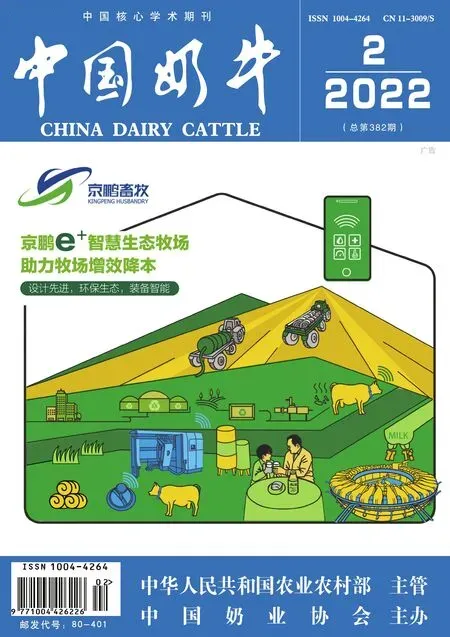

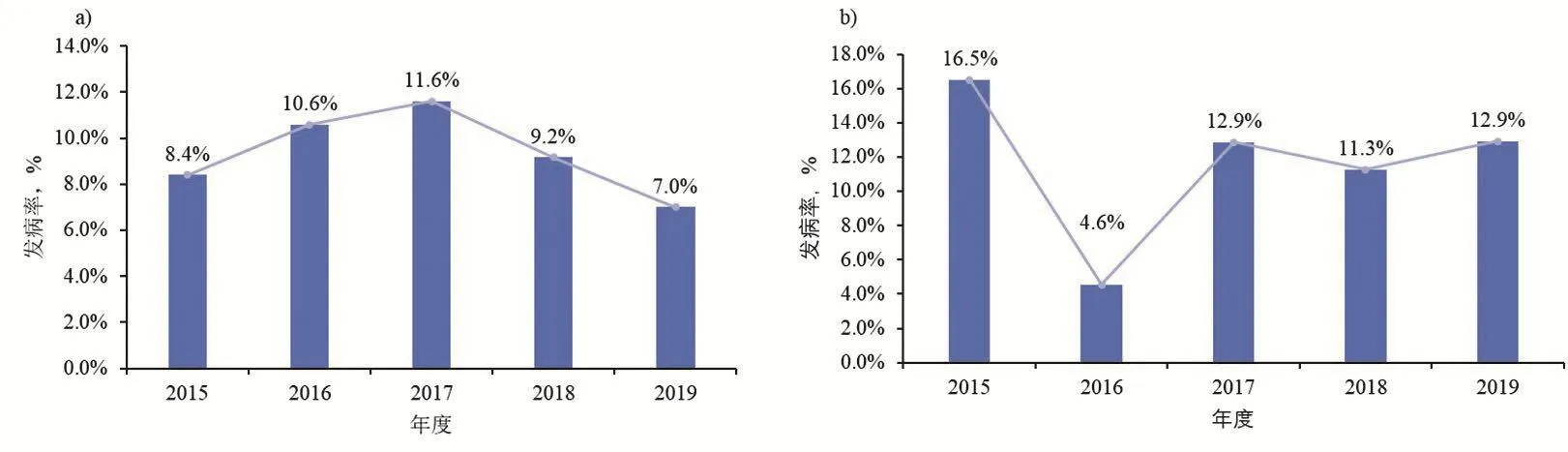

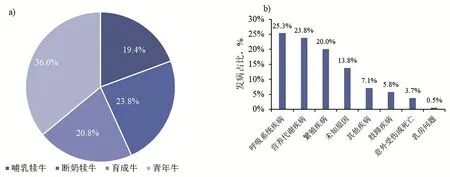

通过对450 097头次后备奶牛发病情况数据分析结果表明(图1),我国规模化牧场后备奶牛的发病主要出现在哺乳犊牛阶段,占比高达51.4%;其次是断奶犊牛,占比为18.5%。另外,青年牛(首次配种后~首次产犊后21d的牛只)的占比(16.7%)要高于育成牛(13.5%)。在发病类型中,呼吸系统疾病和营养代谢疾病占比最高,分别为46.0%和38.4%。

图1 后备奶牛不同阶段发病占比(a)和不同发病类型的分布(b)(n=450097)

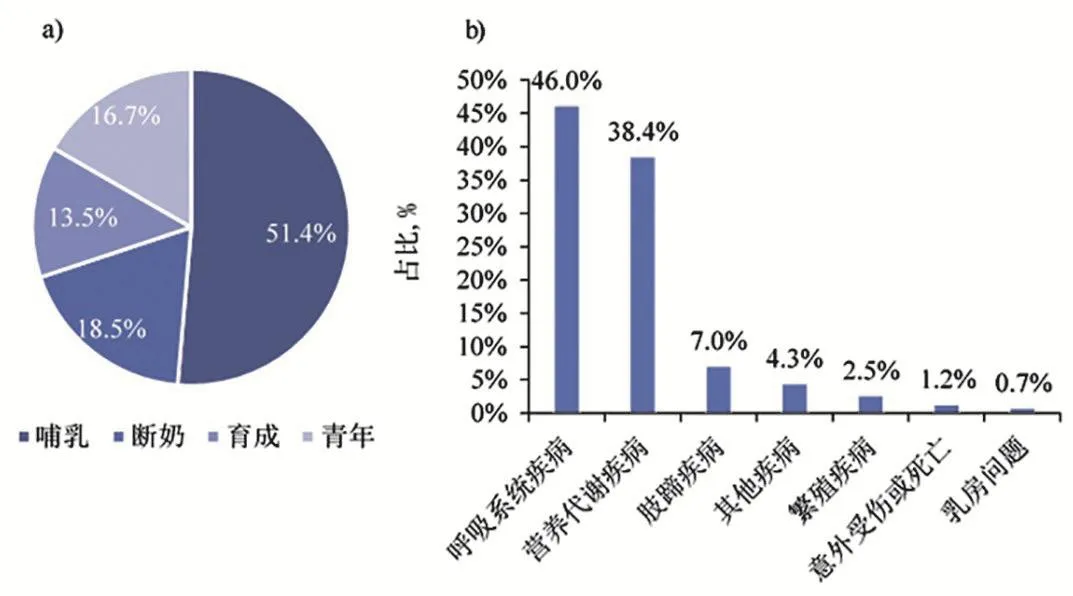

针对肺炎和腹泻这两种在后备奶牛中最常见的疾病,调研结果表明(图2),肺炎发病牛群主要为哺乳犊牛和断奶犊牛,占比分别为40.2%和35.6%。腹泻发病牛群主要为哺乳犊牛,占比为72.8%;其次是青年牛,占比达18.0%。

图2 后备奶牛不同阶段肺炎发病占比(a,n=137600)和腹泻发病占比(b,n=53559)

2.1.2 哺乳犊牛发病情况

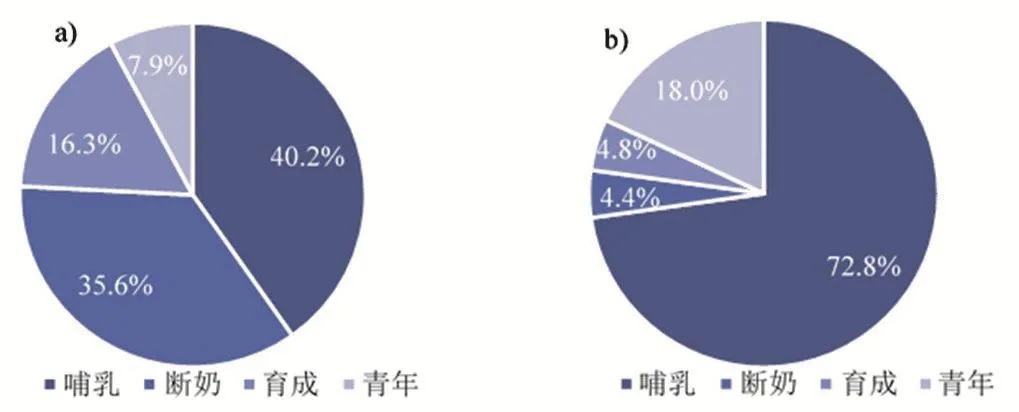

哺乳犊牛疾病防控是牧场疾病防控的重要任务之一。2015-2019年我国规模化牧场哺乳犊牛发病率呈明显下降的趋势(图3),从2015年的43.3%下降至2019年的25.4%。Urie等[6]发现,美国约有38.1%的哺乳犊牛在断奶前至少发病一次,死亡率为5.0%。澳大利亚的一项研究发现,哺乳犊牛发病率和死亡率平均分别为23.8%和5.6%,高于澳大利亚行业推荐的断奶前犊牛总发病率低于10%的标准[7]。目前,我国哺乳犊牛发病率低于美国,这反映了我国规模化牧场后备奶牛饲养管理与疾病防控水平正在逐年提高。但是与澳大利亚的现状以及标准相比,我国哺乳犊牛发病率仍处在较高水平,仍需要进一步加强饲养管理和疾病防控。

图3 2015-2019年哺乳犊牛发病率(n=504003)

调研结果表明(图4),哺乳犊牛最常见的疾病类型为营养代谢疾病,占55.1%;其次为呼吸系统疾病,占42.0%。此外,哺乳犊牛发病概率较高的日龄阶段为7~21日龄,即后备奶牛生命的前3周,占比达40.7%,且发病概率在10日龄左右达到峰值(图4)。

图4 哺乳犊牛不同发病类型(a)和发病日龄的分布(b)(n=231213)

与我国类似,对美国牧场的哺乳犊牛而言,腹泻和呼吸系统疾病也是两种最常见的导致其发病和死亡的原因,分别占发病的21.3%和12.0%,占死亡的55.9%和26.2%[3]。Windeyer等[8]发现,新生犊牛腹泻和呼吸系统疾病是加拿大牧场犊牛发病和死亡最常见的原因。瑞士的研究结果同样发现,犊牛最常见的疾病为呼吸系统疾病、腹泻和脐部疾病,占比分别为57.5%、32.8%和5.7%[9]。

另外,美国、加拿大、挪威等国牧场的研究发现[6,8,10],犊牛出生后3周内发病、死亡的概率较高,且在10日龄达到峰值,这与本调研结果一致。造成犊牛在前3周发病率较高的原因可能是这个时期犊牛的主动免疫还未完全建立,而被动免疫能力逐渐下降,因此易受到外界环境以及致病菌的影响。

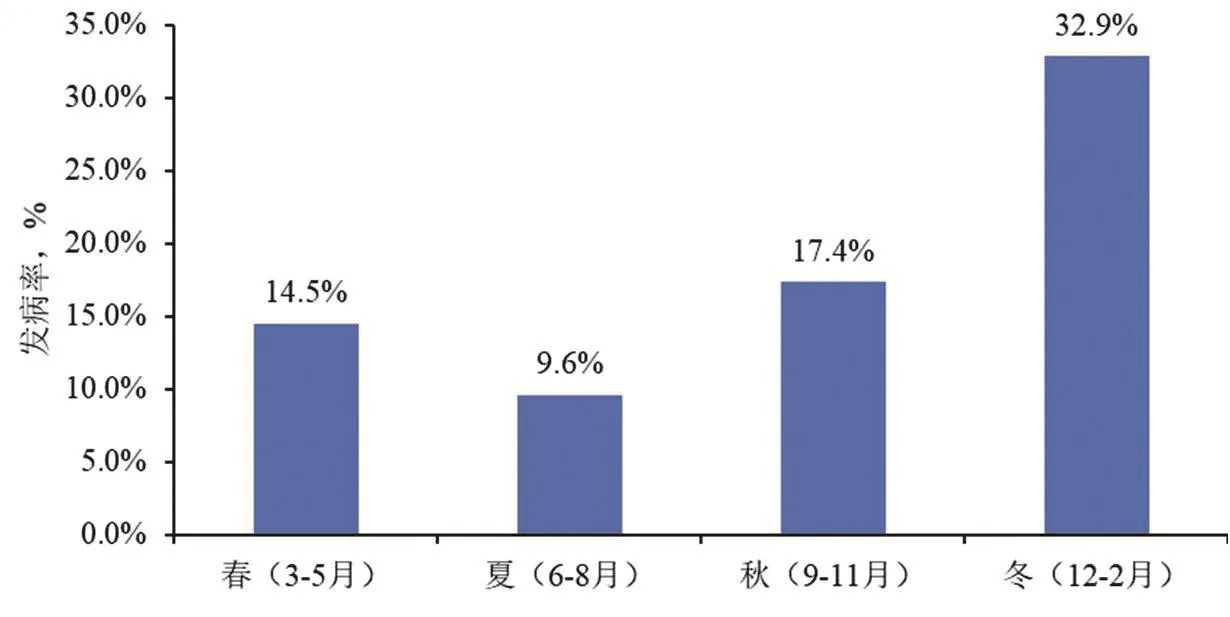

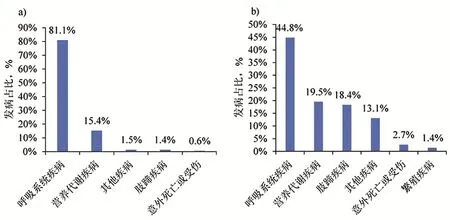

图5反映了近年来我国规模化牧场哺乳犊牛肺炎和腹泻的发病率。2015-2019年,哺乳犊牛肺炎发病率呈现先上升后下降的趋势,平均发病率为9.4%,达到了国家标准《后备奶牛饲养技术规范》(GB/T 37116-2018)[11]中肺炎发病率<10.0%的推荐范围。该水平与美国7.8%的发病率接近[3],略高于瑞典6.3%的发病率[12]。2015-2019年,哺乳犊牛腹泻发病率在波动中下降,平均发病率为11.6%,同样达到了国家标准[11]中腹泻发病率<15.0%的推荐范围,略低于瑞典13.0%的发病率[12]。肺炎会严重影响呼吸道功能或者继发感染一系列消化道疾病,使犊牛身体严重消瘦,同时还易继发多种传染性疾病,造成生长发育迟缓,最终导致生产性能下降。腹泻会严重影响犊牛的机体生长发育,导致各种营养物质吸收不良,还可能会造成机体免疫力下降,继发感染多种呼吸道疾病和传染性疾病,严重时甚至造成犊牛死亡。未来牧场应持续关注和预防这两种疾病。

图5 2015-2019年哺乳犊牛肺炎发病率(a,n=478341)和腹泻发病率(b,n=247649)

出生季节显著影响哺乳犊牛的发病率(图6,P<0.001),不同季节出生的犊牛发病率之间具有极显著差异。其中,在冬季出生的犊牛发病占比最高,为32.9%;其次为秋季,占比为17.4%;发病率最低的为春季和夏季出生的犊牛,分别占14.5%和9.6%。

图6 不同季节出生的哺乳犊牛发病率(n = 26634)

Linden等[13]和Waltner等[14]研究也发现,冬季时期犊牛患病率更高,这与本调研结果一致。原因可能是冬季温度较低,而牧场对于犊牛冷应激管理不到位,导致犊牛容易发病[15]。相关研究还发现,在冬季产犊的奶牛所产初乳比一年中其他季节产犊奶牛初乳的IgG含量都低[10],这可能是导致犊牛冬季体质较弱而易发病的原因之一[16]。因此,在牧场经营管理过程中,应更加注意寒冷条件下犊牛的饲养管理,在保证空气质量良好的情况下,注意对犊牛的保暖,以降低其发病率[17]。

2.1.3 断奶犊牛和育成牛发病情况

断奶犊牛和育成牛是牧场疾病防控中容易忽视的一个关键阶段。调研结果表明(图7),与哺乳犊牛不同的是,我国规模化牧场断奶犊牛和育成牛呼吸系统疾病占比较高。断奶犊牛呼吸系统疾病占比高达81.1%,青年牛呼吸系统疾病占比高达44.8%。

图7 断奶犊牛(a, n = 83315)和育成牛发病类型(b, n =60541)

美国的研究结果也表明,呼吸系统疾病是造成断奶犊牛发病的主要原因,占总数的58.9%[3]。此阶段呼吸系统疾病高发的原因之一可能是大部分断奶犊牛采用群养模式,尤其在冬天采用室内群养而空气质量不能保证的情况下,容易造成呼吸系统疾病的传播。同时群养也可能导致疾病诊断不及时,从而加速疾病的传播。另外断奶方式和应激管理不到位,也有可能引起疾病高发。导致育成牛呼吸系统疾病高发的原因可能是群养密度过大,并且如果冬天育成牛在室内群养,通风不畅,也会导致肺炎发病率较高[18]。

2.2 后备奶牛淘汰现状与原因分析

2.2.1 淘汰牛群分析

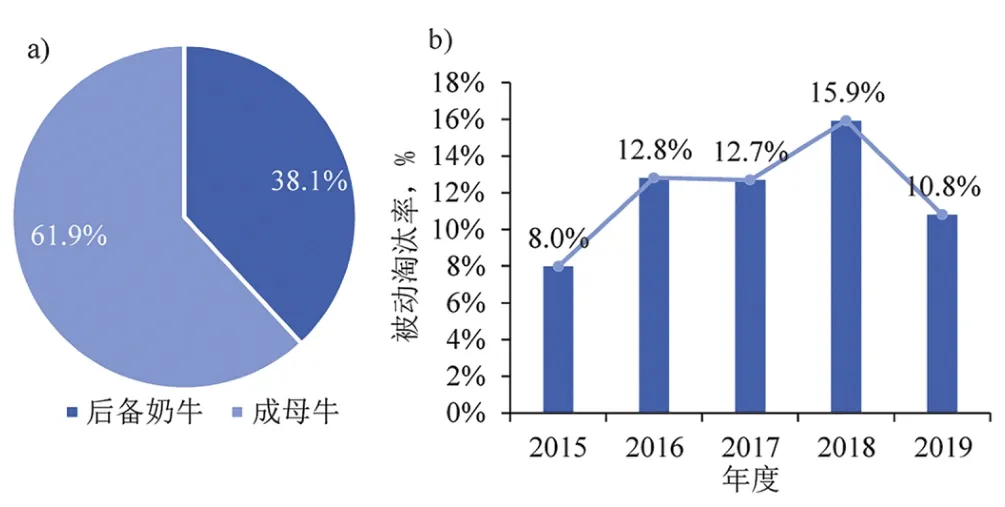

有关成母牛淘汰的研究较多,但是长期以来我国缺乏对后备奶牛淘汰现状的整体认识。如图8所示,我国规模化牧场淘汰牛群中,后备奶牛占整体牛群的38.1%。2015-2019年,后备奶牛淘汰率呈现先上升后下降的趋势。其中,2018 年淘汰率最高,达15.9%,并且于2019 年降至10.8%。

图8 淘汰牛群占比(a, n = 604946)和2015-2019年后备奶牛被动淘汰率(b, n = 841979)

2.2.2 后备奶牛淘汰原因分析

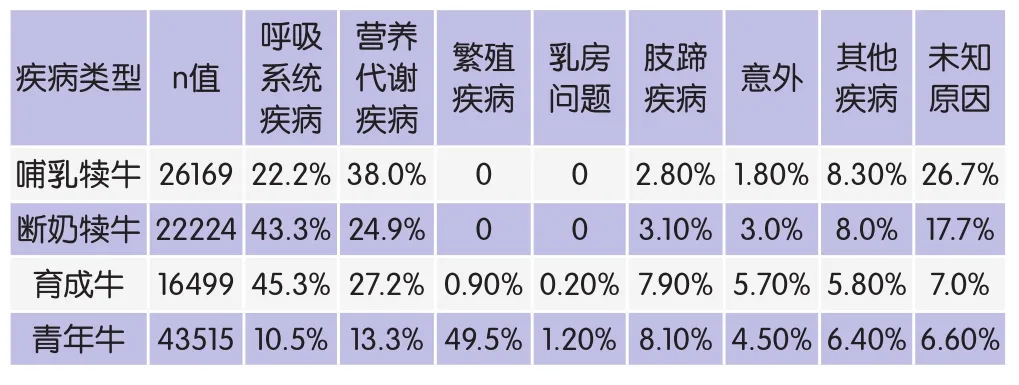

如图9所示,在后备奶牛各阶段淘汰牛群中,青年牛和断奶犊牛占比最高,分别为36.0%和23.8%。从淘汰原因分析中可以看出,因呼吸系统疾病淘汰的后备奶牛占比最高,达25.3%;其次是营养代谢疾病,占比达23.8%。

图9 后备奶牛各阶段淘汰占比(a, n = 108409)和不同淘汰原因分析(b, n = 108409)

从各阶段后备奶牛淘汰原因分析中可知(表1),哺乳犊牛主要因营养代谢疾病被淘汰,占比为38.0%;断奶犊牛和育成牛主要因呼吸系统疾病被淘汰,占比分别为43.3%和45.3%;而青年牛则主要因为繁殖疾病(子宫炎、产道拉伤、卵巢静止等)被淘汰,占比达49.5%。

表1 后备奶牛各阶段不同被动淘汰原因的分布

各国后备奶牛淘汰的比例和原因不尽相同。美国调研数据显示,第一个胎次内的奶牛淘汰占比为22.2%。并且有56.4%的哺乳犊牛因消化系统疾病被淘汰,而有58.9%的断奶犊牛因呼吸系统疾病而淘汰[3]。Brickell等[19]在对英国后备奶牛的研究中发现,14.5%的后备奶牛在首次产犊前死亡或淘汰,其中1~6月龄时死亡或淘汰的后备奶牛比例为6.8%,在7月龄至首次产犊期间死亡或淘汰的后备奶牛比例为7.7%。意外和传染病是造成6~15月龄后备奶牛淘汰的主要原因,而不孕是在后备奶牛首次配种(15月龄)后淘汰的主要原因。Hultgren等[12]在对瑞典122个牧场3 081头后备奶牛的研究中发现,由于出售、屠宰和死亡而淘汰的后备奶牛占20.4%。

3 结论

后备奶牛代表了牛群的生产潜力,其健康生长对未来生产性能具有重要影响。调研结果表明,导致后备奶牛发病的原因较多,其中以呼吸系统疾病和营养代谢疾病为主,占比分别为46.0%和38.4%。而后备奶牛中发病最多的为哺乳犊牛,占比达51.4%。目前,哺乳犊牛发病率正在逐年降低,从2015年的43.3%降至2019年的25.4%,这也在一定程度上反映了我国哺乳犊牛的饲养水平正在不断提高。调研发现,造成后备奶牛被动淘汰的主要原因是呼吸系统疾病、营养代谢疾病以及繁殖疾病,占比共为79.1%,并且被动淘汰主要发生在断奶犊牛和青年牛阶段,占总后备奶牛被动淘汰总数的36.0%和23.8%。后备奶牛发病与淘汰是造成牧场经济损失的重要原因之一。在牧场管理过程中,应该加强哺乳犊牛的饲养管理,并特别注意对犊牛消化系统疾病和呼吸系统疾病的防控,保证犊牛健康生长是该阶段饲养管理的重要任务。