三叠纪末生物大灭绝

2022-03-11冯伟民

冯伟民

三叠纪是紧接着二叠纪之后的一个纪,是中生代的第一个纪。这个时代开创了爬行动物和裸子植物的空前繁盛。三叠纪始于距今2.52亿年,结束于2.01亿年前,延续了约5100万年。三叠纪的生物在经历二叠纪末大灭绝之后的复苏和演化,呈现出一派繁盛景象,出现了恐龙等新一代中生代霸主。但随后又遭受了一次全球性的生物大灭绝事件。这次灭绝事件尽管没有像其他四次大灭绝那么引人注目,但赋予了三叠纪特殊的意义,即三叠纪是各个纪中唯一经历了从灾难中走出来,在获得新的演化辉煌的时刻再次遭遇生物大灭绝的一个时代,它对中生代生物界的发展,尤其开创恐龙鼎盛时代,乃至后续新生代生物界的演化都有着深远的影响。

大灭绝前的生态环境及生物面貌

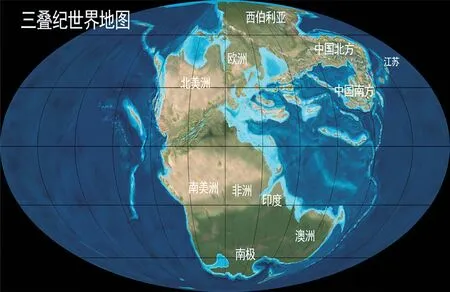

三叠纪由德国人弗里德里希·冯·阿尔伯1834年命名,他将在中欧地区普遍存在于白色的石灰岩和黑色的页岩以及其间的红色的三层岩石层统称为三叠纪。三叠纪早期的海陆分布继承了二叠纪末形成的盘古泛大陆格局。盘古泛古陆分为北边的劳拉西亚古陆和南边的冈瓦纳古陆。不过到了三叠纪中期,泛大陆开始出现分裂的前兆,在北美洲、欧洲中部和西部、非洲的西北部均出现了裂痕。

三叠纪海陆分布图

代表三叠纪的典型红色砂岩向我们表明,当时的气候比较温暖干燥,没有任何冰川的迹象,地球两极并没有陆地或覆冰。地球表面的地理分布决定了各地的气候,靠近海洋的地方自然是比较湿润而草木茂盛,但是由于陆地的面积十分广阔,使带湿气的海风无法进入内陆地区,大陆中部便形成了一个规模庞大的沙漠,所以陆地上的气候相当干燥,这使得较耐旱的蕨类物种和不过多依赖水繁殖的针叶树逐渐在这些地区取得了竞争优势。

三叠纪海洋无脊椎动物类群发生了重大变化,内生、游泳的软体动物-甲壳动物群落取代表生、固着的腕足动物-海百合群落而成为海洋中的优势群落;六射珊瑚取代四射珊瑚,并迅速发展,遍及全球。由于陆地面积的扩大,淡水无脊椎动物发展很快,海生无脊椎动物的面貌也为之一新。

与古生代相比,菊石类演化出来了许多新的种类,菊石多具有复杂的纹饰和菊石式缝合线,有许多科是三叠纪所特有的。双壳类也产生了许多新种类,并且数量相当繁多。尤其在晚三叠世,一些属种的结构类型变得复杂,个体也往往比较大。由于三叠纪的环境与古生代不同,非海相双壳类逐渐繁盛起来。

爬行动物在三叠纪迅猛崛起,主要由槽齿类、恐龙类、似哺乳爬行类组成。槽齿类的一个分支在中晚三叠世演化出了恐龙,三叠纪晚期,恐龙已经是种类繁多的一个类群了,在生态系统占据了重要地位,三叠纪因此也被称为“恐龙时代的黎明”。三叠纪时代,从兽孔类爬行动物中演化出了最早的哺乳动物。海生爬行类在三叠纪首次出现,由于适应水中生活,获得迅速发展。

三叠纪早期植物面貌多为一些耐旱的类型,随着气候由半干热、干热向温湿转变,植物趋向繁茂,低丘缓坡则分布有和现代相似的常绿树,如松、苏铁等,而盛产于古生代的主要植物群几乎全部灭绝。裸子植物的苏铁、本内苏铁、尼尔桑、银杏及松柏类自三叠纪起获得迅速发展。晚三叠世时,裸子植物真正成了大陆植物的主要统治者。

三叠纪生物面貌

三叠纪末生物大灭绝

发生于距今2.01亿年前三叠纪末期的生物大灭绝事件是显生宙以来5大灭绝事件之一,虽然三叠纪末大灭绝造成的影响是5次大灭绝中最弱的,但有1/3的科在大灭绝期间灭绝了,其中有20%科的海洋生物在此次事件中灭绝。海洋生态系统的双壳类、腕足类、菊石、珊瑚、放射虫、介形类、有孔虫等发生了大量绝灭。陆地上大多数非恐龙类的古蜥目、兽孔目爬行动物和一些大型两栖动物都灭绝了。总体上看,种级的绝灭、更替表现强烈,而属级以上单元因门类的不同而有别。

1、海相生物

海相双壳类是三叠系/侏罗系界线上古生物研究最好的类型之一,以欧洲的资料最为详细。总体表现是在属、种级别上绝灭率高,而科级水平上并没有太大的改变。在晚三叠世的52个科中只有Myophoridae和Mysidiellidae绝灭;但在属级上消失者则有多达半数。

菊石主要类别Ceratitina在三叠纪末消失了。在瑞替期有17个科的菊石绝灭,而诺利期只有8个科消失,由于瑞替期的时限大约只有诺利期的1/3,因此,这反映出前者绝灭率比后者高得多。但是,这些科的灭绝是逐渐绝灭的。然而,全球至少有Pinacoceratacerae, Arcestaceae, Trachycerataceae, Clydonitaceae, Tropitaceae 和Choristocerataceae等6个菊石亚科是在三叠纪末绝灭的。在加拿大的Sevatian地区,三叠纪的最后一个菊石Crickmayi带中有齿菊石类的8个属绝灭,表明在三叠-侏罗系界线上有相当数量的菊石绝灭。

在腕足类中,生存于瑞替期的19个科中有5个在瑞替期末绝灭,绝灭率超过了26%。相比之下,在诺利期末仅Athyrisinidae和Thecospirellidae两个科绝灭。在属一级则表现更为强烈,如在阿尔卑斯Carpathian地区,晚三叠世的13个腕足类属只有5个延续到侏罗纪,绝灭率达60%以上,其中仅Metzeliopis和Piarorhynchia两个属在侏罗纪还广泛分布,其余者大为衰弱。

造礁珊瑚在北阿尔卑斯地区三叠纪末大量消失,甚至出现了早侏罗世赫唐期到早辛涅缪尔期的“礁缺失(reef gap)”期。这种造礁珊瑚和海绵的大量绝灭现象在亚洲和南、北美洲都存在,反映了全球性的变化。

介形类在界线上变化较大,不但古足目(Palaeocopida)绝灭,而且女神虫超科(Cytheracea)和土棱子介超科(Bairdacea)也剧烈衰退。然而,在种级水平上,无论是介形类还是有孔虫均表现出相当高的绝灭率。

放射虫在科一级的水平上,从晚三叠世到早侏罗世放射虫没有明显的衰退现象,但在属一级却显示了强烈的改变。加拿大西部夏洛特皇后岛(Queen Charlotte Island)的三叠系最顶部放射虫仍有35个属,而到下侏罗统赫唐阶则仅剩下单调的几个属了,而且,西太平洋区的日本和特提斯区的土耳其的资料也支持这一变化,反映出集群绝灭事件的存在。

2、陆生生物

陆生四足动物发生了大量的绝灭事件。在瑞替期内爬行动物在科一级的水平上有10个绝灭,12个存续到侏罗纪,绝灭者达近半数。瑞替期的绝灭事件不但影响了陆生脊椎动物并且还影响到大陆区的水生类型,导致诸如植龙(phytosaurus)、鸟鳄类(ornithosuchids)和槽龙类(thecodontosaurs)等绝灭。在北美东部的Newark盆地的Newark超群中,三叠系与侏罗系界线上下的脊椎动物相差非常大。恐龙脚印在界线之下较小,在界线以上脚印突然增大了许多,表明恐龙在三叠纪末发生了重要的更替,显示了灾变事件的存在。但是,这一推论颇受争议。

在北欧地区,三叠纪末植物群的绝灭是明显的。有研究认为有超过95%的种级单元在三叠系/侏罗系界线上下发生了更替。在东格陵兰的Jameson Land剖面上,从晚三叠世的Lepidopteris带到早侏罗世的Thomatopteris带,中间经过一个10m厚的过渡带,属种组成发生了很大的变化,三叠纪末和侏罗纪植物只有少数几个共同分子,反映绝灭事件的影响。孢粉植物群在一些地区同样出现了显著的更替现象。

但是,陆地植物群在三叠系/侏罗系界线上、下的演替特点比较复杂,不同地区的结果相差比较大。一些资料指示了晚三叠世到早侏罗世植物群保持了较高一致性。例如,在欧洲,虽然在北欧植物群更替十分显著,但在更大的范围这种演替则并不明显,而且孢粉植物群的变化也是不大。在北美地区,孢粉植物群有明显的变化,但没有发现大化石植物群明显的更替迹象。

谁是大灭绝的凶手

对三叠纪末生物大灭绝事件的成因历来有多种解释。科学家从海平面变化、大气组成及古气候演变、地外撞击和地内火山爆发等多方面展开探索,提出了“海平面升降与大洋缺氧事件说”,“温室效应”,“天体撞击成因说”等假说,但近年来,探究者越来越将目光锁定在火山喷发上。

这一假说的基本出发点在于,在中生代早期,由于盘古泛大陆的解体,大西洋开裂,引发强烈的火山活动,特别是玄武岩的大量喷发伴随着大量的CO2气体喷出,致使大气CO2浓度升高,造成温室效应,导致生物大规模绝灭。在大西洋两岸的三叠系顶部存在一个面积巨大的玄武岩层。其分布范围北起法国,南到巴西,即所谓中大西洋火成岩省。据推算,这一玄武岩层,可带来2×106km3的CO2,足以导致温室效应的发生。

长期以来,科学家一直怀疑这一生物大灭绝事件与发生在相同时代的广泛火山活动有关。因为从这些火山爆发中溢出的大量岩浆,如今在全球四大洲都不难找到,其面积能够覆盖仅比澳大利亚略小一点的区域。但由于之前研究所使用的放射性测年技术并不足以精确测定这些火山到底是在何时爆发的,影响了这一假说的深入研究。

2013年,美国华盛顿哥伦比亚特区卡内基科学研究所的地质年代学家Terrence Blackburnzai在美国《科学》杂志上发文介绍了一种新的火山测龄方法。通过在古代火山岩中发现的锆石晶体测定铀同位素向铅的放射性衰变,确定了火山活动发生的4个阶段。

通过分析来自北美洲东部的七处遗迹以及一处非洲摩洛哥遗迹的火山岩样本,研究小组推断,第一次以及最大规模的火山活动与三叠纪大灭绝发生在同一时间。火山爆发的第一阶段在2.0156亿年前始于今天的摩洛哥地区。在1.2万年的时间里,火山爆发的趋势蔓延到今天的美国东海岸地区。Blackburn指出,在这一阶段火山运动的前3万年里,或许可能在更短的时间间隔内,超过100万立方千米的岩浆喷涌而出,这相当于为美国本土48个州覆盖上一层厚度达100多米的岩浆。

重要的是,他们发现溢流玄武岩的巨大火山岩沉积层的下覆地层中发现了花粉化石以及其他与孢子类似的结构,表明这一区域的生态系统在火山爆发前一直处于正常发展状态。

科学家据此推测,大规模的火山喷发带出的CO2和甲烷水合物分解产生的CO2,可以造成大气中CO2含量的增高。生物大灭绝或许是由于气候在火山气溶胶引发的短期变冷与二氧化碳排放造成的长期变热之间剧烈摇摆所致。大灭绝也可能是由此造成的海洋酸化原因。另外,一支国际研究团队在《科学进展》杂志发文称,他们研究了大灭绝时代的蕨类孢子化石,发现了那个时期的土壤样本与海水样本含有过量的汞。这表明汞不仅杀死了植物,它还会导致突变,阻止植物细胞再生。这个证据暗示了汞可能在三叠纪末期大规模灭绝中扮演了主要的角色,动物可能直接死于汞中毒,也可能因为濒死的植物而间接死于食物的匮乏。

总而言之,三叠纪末大灭绝导致了大量动植物灭绝,给从二叠纪末大灭绝中恢复过来的地球生物圈以严重打击,但不经意间却为恐龙这支新崛起的爬行类新军打开了走向独霸地球的大门,迎来了崭新的生物演化局面。