《化石》之虎

2022-03-11郭建崴汇编

郭建崴 汇编

编者单位:中国科学院古脊椎动物与古人类研究所/中国科学院大学

有人属虎,老虎“属猫”

让我们从赵岳先生的文章读起,了解一下老虎的一般性知识——

“老虎(Panthera tigrisLinnaeus 1758)是我们熟悉的动物,自古就被视为一种重要的文化符号,像十二生肖里就有老虎;而在二十八星宿中,白虎还是西方七宿的总称。老虎是勇猛的化身,所以人们也用老虎来称呼勇猛的人,比如三国的名将许褚英勇善战,被称为“虎痴”、日本战国名将武田信玄用兵如神,被称为“甲斐之虎”等等;连海洋中的大王——逆戟鲸(Orcinus orcaLinnaeus, 1758),也捞了个“虎鲸”的别名。老虎也经常以各种形象出现在各种艺术作品里,文学中最著名的恐怕就是武松打虎和刘备手下的五虎上将(正史无此一说),而关于老虎的绘画和剪纸等美术作品更是数不胜数。

老虎在分类上属于哺乳动物纲(Mammalia Linnaeus, 1758).兽亚纲(Theria Parker et Haswell, 1897).真兽次亚纲(Eutheria Gill, 1872).劳亚兽超目(Laurasiatheria Waddell et al. 1999).肉食目(Carnivora Bowdich, 1821).猫形亚目(Aeluroidea Feliformia Flower, 1869 = Feliformia Simpson, 1931).猫科(Felidae Gray, 1821).猫亚科(Felinae).豹属(Panthera

虎年来啦!该让令人敬畏的老虎登场给大家拜个年啦。本着发掘遗产的初心,笔者尝试像两年前“说鼠”那样,将《化石》杂志历年来刊登过的关于“虎”的文章梳理摘录,汇编一段“《化石》之虎”的故事,与读者朋友们分享。

我们《化石》杂志已经连续在以往的三个虎年推出了有关老虎的知识——1986年第1期《虎年话虎》(作者石平先生)、1998年第2期《虎、剑齿虎及其进化》(作者邱占祥先生)和2010年第1期《虎年谈虎》(作者赵岳先生)以及2010年第2期《山兽之君的盛衰》(作者文榕生先生)。除此之外,自《化石》创刊以来,专门介绍老虎的文章竟然只有谭邦杰先生以上下篇刊登于1980年第3期和1981年第1期的《谈虎》一文,其余的“《化石》之虎”,仅仅以物种名单中的一员偶尔出现在某几篇关于化石遗址的文章里。这种情况与当年“说鼠”时能够博采群文的背景相差太大。文章的多少反映出对两类动物研究广度及其背后隐含的研究材料数量上的差异。纠其原因,鼠类在地质历史上出现的时间远早于老虎甚至是老虎所在的猫科,而且其进化速率又快,当然种属众多;另一方面,“鼠辈”与“虎族”分处于生态金字塔的底部和顶端,从而无论是物种数量还是个体数量自然众寡悬殊。

即使如此,我们《化石》杂志刊出的这几篇文章还是构成了一个基本的“虎知识”信息库,撷取其各自精华集汇一处,对于新读者而言还是会有所收获的。对于老读者,权当是一段对科学知识如饥似渴的年代的回忆吧。Oken, 1816)。

美洲剑齿虎骨架(中国古动物馆/刘庆国供图)

所谓的肉食目包括现在大部分的“吃肉”的哺乳动物以及很多的海兽(有时也被独立为鳍脚目,但是近年的分子生物学和化石证据都表明它们与肉食目中的熊科有最紧密的联系,故归入犬形亚目),但是其中也有不少是杂食甚至是偏素食的,它们的一大特征是都有一种裂齿,这种牙齿是从颊齿特化来的(上第四前臼齿和下第一臼齿)。猫形亚目主要是猫科和猫科的各种近亲。鬣狗和獴虽然外表更像狗和鼬类,但是血缘更接近猫类,所以也属于猫形亚目。猫形亚目包括现生的猫科、灵猫科(Viverridae Gray, 1821)、鬣狗科(Hyaenidae Gray, 1821)和獴科(Herpestidae Bonaparte, 1845),还有已经灭绝的猎猫科(Nimravidae Cope, 1880)和中鬣狗科(Percrocutidae Werdelin et Solounias, 1991)等。

猫科是最成功最特化的肉食动物,也是肉食目里对肉食性依赖最强的类群。一般分为三个亚科,猫亚科、剑齿虎亚科(Machairodontinae Gill, 1872)和原猫亚科(Proailurinae Zittel, 1893);有些分类学家还从猫亚科中单独分出一个豹亚科(Pantherinae Pocock, 1917)。

在这三个亚科中,后两个亚科中的物种都已经灭绝,只有猫亚科的成员存活到现在;但是已灭绝的剑齿虎类的知名度却不亚于今天仍存活的任何猫亚科动物。剑齿虎亚科中最著名的是美洲剑齿虎属(SmilodonLund, 1842),我们对于“剑齿虎”的认识大部分都来自于它。在猫亚科中,老虎是属于豹属的,这个属和云豹属(NeofelisGray, 1867)是最接近的。豹属的现生种主要有老虎、狮子(Panthera leoLinnaeus, 1758)、美洲虎(Panthera oncaLinnaeus, 1758)、豹子(Panthera pardusLinnaeus, 1758)和雪豹(Panthera unciaSchreber, 1776)。其中的雪豹常被一些学者作为独立的雪豹属(Uncia),但是新近的分子生物学研究并不支持这种说法。我们熟悉的猎豹(Acinonyx jubatusSchreber, 1776)虽然也是大型猫科动物,但是并非豹属,它与美洲山狮(Puma concolorLinnaeus, 1771)和细腰猫(Puma yaguarondiLacepede, 1809)是最接近的;过去,有人认为猎豹的一些特征过于特殊而将其独立为一个猎豹亚科,但是这种做法现在并不被普遍认可。

东北虎(文榕生供图)

在我国曾经在河南的渑池(中新世?—上新世或早更新世?)发现过一种豹属的动物,叫做古中华虎(Panthera palaeosinensisZdansky, 1924),由Zdansky命名;当时尚没有普遍使用豹属,所以它的学名最初是古中华猫(Felis palaeosinensisZdansky, 1924)。古中华虎的正型标本材料包括同一个体的头骨、下颌和一个寰椎;后来在甘肃的龙担(早更新世)等地也发现过古中华虎的化石,然而有人却认为它们并非古中华虎(Mazak, 2009)。主流的古生物学家都认为古中华虎很接近老虎或者根本就是老虎的亚种(Hemmer, 1967, 1987; 邱占祥, 1998; Hemmer, Kahlke et Vekua, 2001; Christiansen, 2008),但是也有不少人认为它更接近豹子、狮子或者美洲虎什么的(Pei, 1934; Teilhard de Chardin et Leroy, 1945; Kurten, 1968; Mazak, 2009),也有人认为它代表的是多个豹属的祖先形态(Kitchener, 1999)。

我国发现的豹属的化石种还有亚氏虎(Panthera abeliZdansky, 1924)和杨氏虎(Panthera youngiPei, 1934)。

真正的老虎的化石是在更新世出现的,陕西的蓝田、北京的周口店、重庆的万州区盐井沟(当时属四川万县)等地都发现过(邱占祥, 1998);在国外,老虎的化石在亚洲各地也发现了不少(Mazak, 1981)。

关于老虎的分类虽然经常有分歧,但是大部分的动物学家都认可捷克的哺乳动物学者Vratislav Mazak先生于1968年做出的分类,既老虎有八个亚种,它们是:孟加拉虎(Panthera tigris tigris(Linnaeus 1758,指名亚种)、里海虎(Panthera tigris virgataIlliger, 1815,窄纹亚种)、东北虎(Panthera tigris altaicaTemminck, 1844,阿勒泰亚种)、爪哇虎(Panthera tigris sondaicaTemminck, 1844,巽他亚种)、华南虎(Panthera tigris amoyensisHilzheimer, 1905,厦门亚种)、巴厘虎(Panthera tigris balticaSchwarz, 1912,巴厘亚种)、苏门答腊虎(Panthera tigris sumatraePocock, 1929,苏门答腊亚种)和印度支那虎(Panthera tigris corbettiMazak, 1968,柯氏亚种)。

在很多的文献中这些亚种有时也有不同的名称,比如孟加拉虎也称印度虎;里海虎也称西亚虎、波斯虎、高加索虎或长毛虎;东北虎也称西伯利亚虎、阿穆尔虎、乌苏里虎或远东虎;华南虎也称南中国虎或中国虎;苏门答腊虎也称东南亚虎;印度支那虎也简称“印支虎”或称为中南半岛虎等。

需要指出的是,最近Luo Shu-Jin等人的分子生物学研究表明中南半岛南端分布的原属于印度支那虎的种群实际应该是另外一个亚种,它现在被命名为马来亚虎(Panthera tigris jacksoniLuo et al., 2004 = "Panthera tigris malayensis",捷氏亚种或“马来亚亚种”),其形态和分子生物学特征均介于典型的印度支那虎和苏门答腊虎之间。而另外一个研究则指出,里海虎和东北虎是没什么区别的(Driscoll et al. 2009)。

2006年,还有人把老虎中的两个亚种——苏门答腊虎和爪哇虎升为种级,从而分离出了两个新种(Panthera sumatrae和Panthera sondaica)(Mazak et Groves, 2006)。但是,这一做法并未获得普遍支持。

这些亚种中,里海虎、巴厘虎和爪哇虎已经灭绝;其他的亚种的濒危等级也全部都是极危(CR)。现存的老虎亚种其中数量最多的是孟加拉虎,但是在野外也只有四千只左右;而最少的华南虎在野外的数量估计仅存十余只,甚至有不少人认为华南虎的野外种群可能也已经灭绝掉了。

所谓的‘白虎’并不能作为老虎的一个亚种,它其实只是白化的孟加拉虎,而且我们在野外已经见不到这种‘白虎’,只有少量人工饲养的‘白虎’居住在世界各地的动物园里。此外,有一些‘白虎’连黑色的条纹也不清楚了,被称为‘雪虎’。

老虎八个亚种的头骨(自Mazak,1981)

老虎只分布在亚洲(Mazak, 1981),但是它在亚洲的分布范围却曾经是极广的,在历史上最西至少能达到土耳其的东部,而最东则是俄罗斯的远东部分(可能还有日本和萨哈林岛),向南也覆盖到东南亚的多个岛屿。但是正如前面所说的,老虎的数量已经很少了,所以它们实际已经从亚洲的很多地方消失了;但是至少在印度、孟加拉、尼泊尔、不丹、缅甸、泰国、越南、柬埔寨、马来西亚、印度尼西亚、俄罗斯远东的滨海地区和哈巴罗夫斯克边区、中国的东北等地还是有野生的老虎的。

……

此外,以前我国还记载过华北虎(Panthera tigris coreensisBrass, 1904,朝鲜亚种)、新疆虎(Panthera tigris lecoquiSchwarz, 1916,列氏亚种)和斯氏亚种(Panthera tigris styaniPocock, 1929);但是,前者被认为是东北虎的同物异名,而后两者分别被认为是里海虎和华南虎的同物异名。”

猫史钩沉,虎之由来

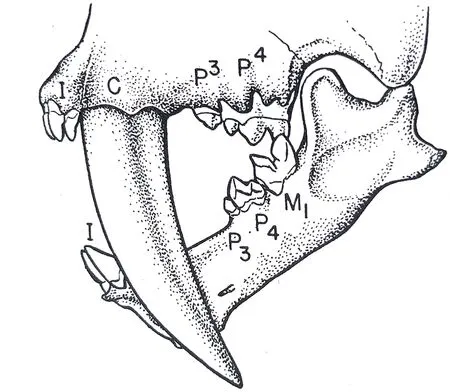

猫科的裂齿(P4和M1;图片引自Romer and Parsons,1977)

有了关于老虎的这些一般性知识后,让我们通过邱占祥先生的文章,进一步了解老虎所属的猫科动物的来龙去脉——

“现生的猫科动物,按照体形和叫声可以大致地划分为两类:即小型的“喵”叫的猫类,和大型的“吼”叫的虎类(包括狮、虎、豹等)。所有这些猫科动物,不管它们在体形大小和皮毛花色上有多大的差别,在头骨和牙齿上都有以下两个共同特征:一是具有分室的听泡,二是有高度适应于切割的牙齿系列。听泡是头骨后部腹面围绕中耳的骨质圆泡。在现生猫科动物中,这个骨泡由一骨质内隔板分为二室:一个小的位于前外方,和外耳道相连;一个大的位于内后方。早在上个世纪(19世纪/编者注)的中叶,科学家们就发现,这种听泡在现生肉食目动物中只有猫科才具备,是鉴别猫科动物的最主要的解剖特征。肉食类动物为要切割肌肉和筋腱必需有锋利的牙齿。在肉食目中,第四上前臼齿和第一下臼齿组成一对具有纵长刃状嵴(裂叶)的牙齿,被称作裂齿。裂齿前后的牙齿,由于不需要研磨作用而趋于退化。在猫科动物中这对裂齿已经进化至很高的程度,即除裂叶外其它的结构几乎全都消失了,前臼齿退化变小,裂齿之后的臼齿高度退化,只剩下一点残迹。在现生肉食目动物中只有鬣狗科动物的牙齿进化到这种程度,但是鬣狗科动物的前臼齿,由于向啃咬骨头的方向发展而变得异常粗壮,所以和猫科动物也很容易区别。由于软组织部分,例如肌肉和皮毛等,极难保存为化石,我们在通过化石追寻猫科动物演化历史的过程中,主要就靠上述这些头骨和牙齿上的特征。

猫科动物的演化历史,经过古生物学家近两个世纪的追索和研究,其大致轮廓现在已经比较清楚了。早在渐新世(距今3400万年至2400万年之间的地质时代名称)的中期,在欧洲(法国)和亚洲(蒙古)就发现一种叫做原猫(Proailurus)的动物化石。这种动物已经具有分室的听泡,但其齿系还较原始,前臼齿不怎么退化,裂齿上其它构造还没有高度退化,例如下裂齿上还有跟座,裂齿之后的臼齿也还保留等。到中新世(距今2400万年至500万年之间的地质时代名称)之初,原猫中的一支进化成一类叫做假猫(Pseudailurus)的动物。假猫的牙齿结构又向前进了一步,下裂齿之后已经没有臼齿了,但是前臼齿仍然保留较完整。这类动物在中新世中期通过白令陆桥(现今白令海峡处)进入北美,其个体明显增大,达到和现生狮、虎的大小差不多,在中新世末灭绝。假猫在欧亚大陆,特别是在亚洲(主要是我国)逐渐演化成后猫(Metailurus)。这类猫在大小上和现生的豹子差不多,其齿系已经和现生猫科动物十分接近,但是它们的上犬齿变得更长而且侧扁。在上犬齿的形态上有点接近剑齿虎了,以至有人错误地把它们归入到剑齿虎一类中。这类动物在我国发现的化石很多,而且一直生存到距今大约200万年才最后灭绝。现生猫科动物可能也是从原猫,或最早期的假猫中产生出来的。遗憾的是,这一支的化石发现得很少。在中新世中期就没有发现它们的踪迹。到中新世晚期,亦即在距今大约800万年左右,现生猫科的祖先才在欧亚大陆出现。它们在头骨和牙齿的基本结构上已经和现生者没有什么根本的区别了。它们的个体介于现生的猫和虎之间,或者更接近猫一些。此后猫科的化石又很少发现。到了上新世(距今500万年至200万年之间的地质时代名称)初,在距今大约400万年时首先出现猞猁的祖先。到距今大约200万年时现生猫科动物(猫、狮、虎、豹等)突然都出现了。所以,虽然还缺少化石依据,但我们可以肯定,现生猫科的分化主要发生在上新世。在距今大约300万年的时候猫科动物穿过白令陆桥进入北美,形成美洲豹等。它们在距今大约200万年左右又通过巴拿马陆桥进人南美。我们都知道,现今的狮和虎在外形上差别很大。但在化石中,因为只能根据骨骼和牙齿来鉴定,有时很难区别。最早的真正的虎(指生物种Panthera tigris)的化石在我国距今大约200万年的地层中发现(见拙文‘虎年谈虎的起源’,《大自然》,1998年,第一期,9-18页)。现生的狮子仅生活于非洲和印巴次大陆。在欧洲的更新世(距今200万年至1万年之间的地质时代的名称)的中后期,一种大型的生活于洞穴中的狮子(洞狮)曾经非常繁盛,化石很多。在许多洞穴的早期人类留下的壁画上还可以看到它们的形象。真正的狮子(Panthera leo)的化石在我国则从来没有发现过。”

不怕冷的老虎在积雪的山坡上一跃而起(张江永摄)

那么,“真正的虎”又是如何走过后面这200万年的进化史而直到今天的呢?谭邦杰先生的文章中有所推测——

“虎是从什么地方起源的?关于这个问题存在着两种看法。一种认为虎的起源中心是亚洲南部,具体地说是东洋界的中部,后来逐渐北移,最后到达东北和西伯利亚。另一种看法正相反,是说虎最早起源于西伯利亚的东北部……以后通过中国的东北和蒙古,向南方和西南方扩散。向南一支到达东南亚各国和南洋群岛,向西一支则扩至中亚和南亚(尼泊尔、印度、巴基斯坦)。

根据近年来提供的证据,学者们倾向于承认后一种意见。有证据显示,虎移入印度的年代并不太久;在一千多年前,虎在印度的数量甚至还不及狮子多。而在海南岛、中国台湾、斯里兰卡等岛屿上,有金钱豹或云豹而没有虎,也可说明虎到达南方的时间是远在这些岛与亚洲大陆分离之后。至于苏门答腊、爪哇和巴厘这几个岛上有虎,是由于海峡很窄,虎泗水过去的。

动物学家在个体生态学方面也找到了若干证据。他们发现虎在炎日下不敢在晒得发烫的土地上步行,它的脚掌经受不了那种高温。与此相反,虎在西伯利亚和东北北部(北纬45°-60°之间)完全习惯于严寒。它们不但经常出没于零下三、四十度的地方,甚至曾经出现在零下50°-55℃的地方。据记载,在阿尔丹河(约北纬60°40'处)和雅库奇(约北纬60°)附近,都曾猎到过虎。

中亚细亚的虎(即高加索虎,又名波斯虎)也是长毛虎,因此也是不怕冷的。但是它们的后代,南亚地区的孟加拉虎,却是短毛的。据研究,印、巴、孟、缅等地的虎,都是古时由北方移来的。虽然现在已变成短毛的亚种,但仍然比较怕热,对于热带的气候仍然不甚适应。”

但是对于上述推测,石平先生似有不同意见,他的文章里写道——

“虎是大型猫类,化石在我国四川、广西等地的中更新世地层中发现过;在蓝田和周口店也发现过。在东北地区发现的虎化石,时代更晚。从化石证据来看,虎的‘北方起源说’还有待于进一步证实。”

不过谈到“个体生态学”,石平先生的文章描述了许多关于老虎生活的“奇闻逸事”,读来饶有趣味——

“在体长和体重方面,虎是(现生/编者注)猫科动物中居于首位的;在食肉类(肉食目的俗称/编者注)中仅次于白熊和棕熊。虽有“一猪二熊三老虎”之说,其实虎才是‘万兽之王’。

世界上最大的虎——我国的东北虎,体长可达3米,尾长1米左右,重300公斤。虎有伸缩自如、长10厘米的利爪,刺杀用的上犬齿长8厘米。斑澜的猛虎一跃而起,高达3米,远7米有余,顺坡而下,一纵身可跳10米。

据较为可靠的记载,有一只虎越过2.8米高的栅栏,叨起130公斤的一袋猪油越过栅栏跑走了。一只虎咬死一头317公斤重的家牛,从树木丛生的山坡往上拖了3公里。牛的后腿卡在两棵大树中间,虎用力拉址,结果将一条后腿硬是扯掉了。有一次,傍晚时分,一只虎朝驮队发起攻击,咬死一头骆驼,在苇丛中拖了几百步远……

虎谙练水性,游过涛涛的黑龙江并不费难。在爬树的技巧上虽不如猫(民间故事里,猫没把最后一招爬树本领教给忘恩负义、心怀叵测的徒弟——老虎),但也能爬到倾斜多枝的大树上去。特别是小虎,还经常练习爬树。

虎耳聪目明,只有嗅觉差些,但如果顺风,虎也能嗅出200米外的猎物的气味。

无论是飞禽还是走兽,对虎都敬而远之;即使是凶猛的野猪和棕熊,也从不主动与虎进行较量。

……

虎有三个主要的生态要求:充足的大型猎物、水和隐蔽的栖身之地。无论是冰天雪地北国林区和高草丛、芦苇丛中(有时气温低达零下45摄氏度),还是热带雨林、红树林和干燥密林,甚至喜马拉雅海拔4000米山区,都适于虎的生存。虎几乎全靠肉食为生,没有水便无法生活,不象某些靠植物生活的动物,从植物中摄取水分。

虎性情孤僻,很少结伴,除了繁殖的时候,总是独往独来,成天在自己的领地里到处漫游觅食。每天可走100公里,时常迁徒上千公里。由于没有担心的对手(带枪的人除外),虎能随遇而安,捕猎大型有蹄类,一连呆上几天,吃完再走。

虽有‘虎啸龙吟’之说,其实虎与狮不同……虎是很隐蔽、沉默的动物。有时虎就在邻近生活,人们却很难见到它,也很少听到它的叫声。虎只有在发情和发怒时才吼叫。倒是不叫则已,吼叫起来却‘一鸣惊人’,震撼山林,能传出2公里远。

虎素性好洁,进食后都要梳理一番,舔净各处的血污。虎爱洗澡,冬季在雪地上打滚,蹭掉身上的污垢。”

还有,谭邦杰先生提到的中国台湾没有老虎之说已经被后来的化石发现所修正,请看文榕生先生文中所言——

“近年来,台湾地区所发现的虎遗存,打破了长久以来存在的‘跨海而无虎分布区’陈见。

20世纪末,何传坤、祁国琴等鉴定、研究了澎湖海沟获取的哺乳动物化石,除了有更新世晚期的智人、貉、棕熊、最后鬣狗、马、猪、梅氏四不像、斑鹿、德氏水牛、杨氏水牛、古菱齿象等;值得注意的是其中还有难得的虎左下颌骨。

尽管有报道称,台南县左镇乡盐水溪发现有虎化石,但是多位古脊椎动物专家观察后认为,仅根据此照片难以断定是否真为‘虎化石’;但后来有人在台南县菜寮溪畔捡到一枚动物化石,经鉴定是至少40万年前的成年中国台湾虎臼齿化石。据研究者介绍,菜寮溪虎臼齿‘依牙齿大小,推论与东北虎差不多,身长约有一点八公尺至三点五公尺,体重约达一百八十至三百四十公斤。’‘中国台湾虎’约在10万年前灭绝(此断言有待商榷),‘这次是第一次发现老虎臼齿。’”

山兽之君,归去来兮

文榕生先生不仅对老虎是否到过祖国的宝岛厘定了一桩“陈案”,更是通过对诸多历史文献的索考,将老虎与我们中国人、中华文明之间的情缘理出一丝脉络——

“先民对虎的认识与记载,可以追溯到6000多年前。濮阳西水坡遗址发现人与蚌壳排列的龙虎组图。平卧的逝者,有人考证为中华民族人文始祖伏羲。在人骨骸左侧,摆放而成的是一只缓步平视、威风凛凛的虎形象;人骨骸右侧则是将蚌壳摆放成龙形。有龙、虎近身相伴、守护,不仅其寓意非同寻常,而且这也是迄今我们所见人虎情缘之最古老遗迹。

甲骨文是我国迄今发现时代最早、体系较为完整的古文字。在整理出的4500多个单字中,已识别的2500多字,其中仅涉及数十种动物种类,而破译出的‘虎’不同写法就将近50个字,是甲骨文中单物种中最多者,这说明早在殷商时代,先民就对虎有所了解。

以流传至今的文献论,儒家的《易》、《书》、《诗》、《周礼》、《仪礼》、《礼记》、《春秋左传》、《春秋公羊传》、《春秋谷梁传》、《论语》、《孝经》、《尔雅》、《孟子》十三部经典著作中,无不涉及到虎,说明虎与人的关系非同寻常。

西水坡遗址人与蚌壳龙虎组图(文榕生供图)

甲骨文中“虎”不同写法(文榕生供图)

《说文解字》中描述“虎”的字(文榕生供图)

《尔雅》是我国最早的解释词义著作,虽然其中对虎的诠释仅‘虎窃毛,谓之虦猫。注:窃,浅也’,寥寥数语,但已明确将其划分为‘猫’类,至今动物分类学依然沿袭虎乃猫科动物……。

直至流传至今最早的字书《说文解字》,……首先提出:‘虎:山兽之君’;……其中有‘虍’、‘虘’、‘虖’、‘虙’、‘䖍’、‘虎’、‘虒’、‘甝’、‘虪’‘䖑’、‘䖔’、‘虥’、‘彪’、‘䖊’、‘䖐’、‘虓’、‘䖘’、‘虤’、‘䖜’、‘贙’等数十个字涉及虎的称谓、形态、生态等,凭单物种而受如此重视看,也是十分罕见的……。

古人对虎的别称,则有:老虎、李父、李耳、淤[虎+兔]、于菟、伯都、揜于、大虫、白额虎、扁担花、罗罗、大猫、王斑虎等,不胜枚举。

……

近百年来,古脊椎动物学家在我国80余地发掘鉴定出现代虎遗存,散布于绝大多数省(直辖市、自治区),反映出早在远古时代,虎就在广袤的中国大地上栖息、繁衍。”

而最近不到百年的时间里,老虎曾经在中国大地上濒于绝迹,马戏团、动物园(包括一些所谓的“野生动物园”)似乎成了它们最后的家园(本期封面/叶明霞摄)。正如赵岳先生文中所述——

“在老虎的这些亚种中,曾经在中国有分布的是孟加拉虎、里海虎、东北虎、华南虎和印度支那虎。但是正如前面说的,里海虎早已灭绝,华南虎的野外种群可能也已经灭绝了;而孟加拉虎、东北虎和印度支那虎的数量也都不多了。”

好在——

“目前我国分布的老虎亚种都被国家定为一级保护动物,禁止随意捕杀和买卖。”

但是仅仅这样是完全不够的,谭邦杰生先生用一个小故事揭示了生态平衡的重要性——

“现在各国提倡保护虎,决非单纯考虑物种保存一事。固然虎如此雄伟、美观、珍贵,是值得保存的东西,但此外还有更积极的意义,那就是它在保持生态平衡中所起的作用,这一点甚至对人类也很重要。布兰德尔曾讲到一个实例:印度霍山嘎巴德森林中原有几只虎,后来全部被人消灭了,几年之后,森林附近的各个村庄周围,野猪和蓝牛羚泛滥成灾,造成庄称损毁,农田荒芜的景象。农民们热切希望再弄几只虎,放回森林中去。”

可喜的是,在“绿水青山就是金山银山”发展理念的引领下,我们国家的生态保护工作在近年来大有起色,野生东北虎的身影又时常出现于白山黑水间。

归去来兮,让更多的老虎回到它们自由出没的野外家园吧!