“巴林特小组活动”对提高临床实习护生共情及沟通能力的作用

2022-03-10任志玲潘晓陈湘刘珍黄惠桥

任志玲 潘晓 陈湘 刘珍 黄惠桥

良好的共情和沟通能力是临床护理工作者“以病人为中心”理念的重要体现,也在一定程度上缓和了当今严峻的医患关系[1-2]。 “共情”区别于“同情”,是个体感知或想象其他个体的情感,体验到其他个体的感受的心理过程[3]。良好的沟通能力则是建立和谐护患关系的重要基础[4]。实习生临床实习阶段注重共情能力及沟通能力的培养,为实习生今后工作中“以病人为中心”的理念培养打下良好的基础。巴林特小组最初由著名的精神专家迈克尔巴林特在《医生、他的患者及所患疾病》中提出,巴林特提出“医生即药”的观点[5]。巴林特小组旨在促进全科医师的心理健康提高其共情和沟通能力从而构建和谐的医患关系。如今巴林特小组被引入欧洲国家的医学生的教育当中,在提高共情和沟通能力方面取得较好效果[6]。我国于2013 年加入国际巴林特协会,巴林特小组模式引入中国,首个巴林特小组在同济大学附属医院开展之后相继在各综合医院成立巴林特小组[7]。巴林特小组现多用于医师和护士当中[8],本研究将“巴林特小组活动”运用到我院实习护生的临床带教中,探讨“巴林特小组活动”对实习护生共情能力及沟通能力的影响。

1 对象与方法

1.1 研究对象

选取在2019 年9 月—2020 年10 月在某省级三甲综合医院实习的120 名护生作为研究对象,研究对象分别来自5 所不同医学院校的护理专业。按组间基本特征匹配原则分为对照组与观察组,每组60 名。对照组中男3 名,女57 名;年龄平均20.26±0.59 岁,19~21 岁41 名,22~24 岁19 名;学历:本科39 名,大专21 名。观察组中男2 名,女58 名;年龄平均为20.09±0.78 岁,19~21 岁43 名,22~24岁17 名;学历:本科42 名,大专18 名。纳入条件:全日制护理专业的实习护生;志愿参加巴林特小组活动;知晓并签署知情同意书。排除条件:进修护士;实习期少于6 个月。脱落标准:连续两次以上不能参与小组活动的护生。两组性别、年龄及学历比较差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 “巴林特小组活动”方法

对照组实习护生参与岗前培训后跟随带教老师参与临床实习,学生所在科室的专科护理知识和护理技术。观察组在对照组的基础上,分批次定期参与“巴林特小组活动”,具体内容如下:

(1)“巴林特小组活动”的人员安排: “巴林特小组活动”邀请2 名获得国家二级心理咨询师资格的心理卫生科临床带教老师分别担任3 个小组的活动主持人,主要负责:①主持活动,创造轻松愉悦的氛围;②引导组员抒发自己的观点和感受;③在讨论的过程中引导组员把主题放在沟通细节和共情感受上;④保护案例汇报者,预防和制止其他小组成员不友好的批判和揭露隐私的行为;⑤必要时站在患者的角度为患者发言,引导成员思考患者感受或在案例中可能受到的伤害。研究员负责组织成员参加“巴林特小组活动”,在小组活动过程中负责时间控制和活动的记录。研究员担任小组的组长,主要负责工作:①通知小组成员参加活动;②熟悉活动流程,控制时间;③记录活动。

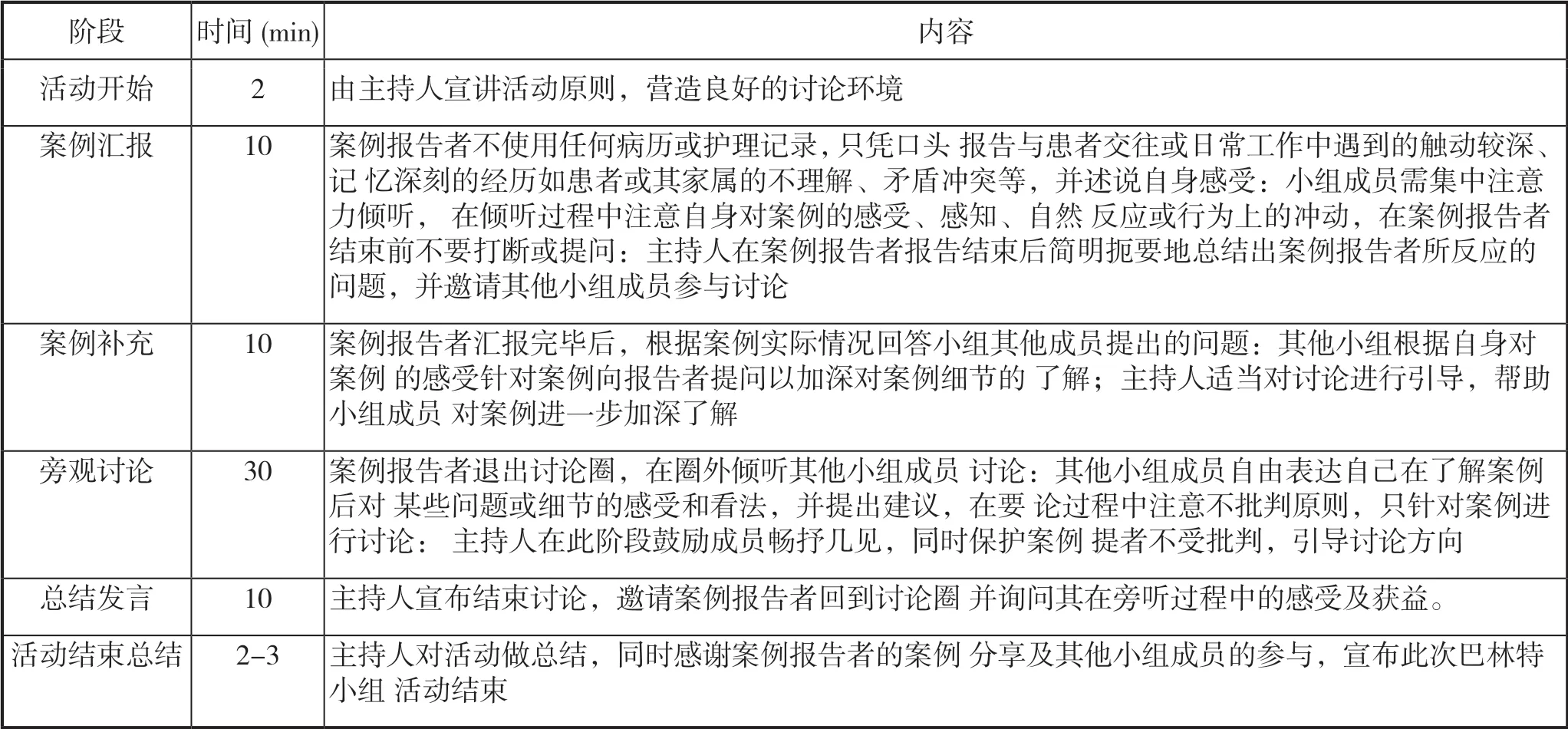

(2)“巴林特小组活动”安排:“巴林特小组活动”每月开展两次分别于每月的中旬与月末,每次约60 min,本研究共开展巴林特小组活动12 次,分为3 个阶段:①阶段一(第1 次巴林特小组活动)。小组的成立阶段,主持人首先为小组成员介绍巴林特小组的概念、意义、方法及对共情和沟通能力的影响。详细介绍活动的形式和要求,强调保密原则,小组活动的过程中遵守活动流程,不随意打探案例汇报者的隐私和案例无关的内容,活动结束后不随意泄露小组活动的相关内容,促使建立一个安全的小组讨论环境。活动最后通过“你画我猜”“抢椅子”等室内活动小游戏,活跃小组气氛,使小组成员相互认识了解。②阶段二(第2~11 次“巴林特小组活动”)。活动开展阶段,每次“巴林特小组活动”由1 名成员分享自己在临床实习中遇到的难忘经历或人际关系方面的困扰,并参照“巴林特小组的活动”流程见表1,进行案例汇报和讨论。每一次“巴林特小组活动”只进行1 个案例汇报,10名小组成员,依次轮流进行案例汇报。③阶段三(第12 次巴林特小组活动)。活动总结阶段,回顾“巴林特小组活动”的过程和经历,各小组成员分享参加活动的感受和对活动的建议。“巴林特小组活动”流程见图1。

图1 “巴林特小组活动”流程图

1.3 评价指标及方法

(1)实习护生一般情况调查:内容包括:性别、年龄及教育层次等,该问卷于实习护生岗前培训时发放填写,填写完毕交于研究员检查无漏项并回收。

(2)杰斐逊护士共情量表(护生版):该量表由美国的Monhammadreza Hojat 教授于2001 年研制而成,再由李霞等[9]编译,形成中文版的杰斐逊共情量表(护生版),共20 个条目,分为观点采择、情感护理、换位思考3个维度,采用Likert7级评分法,选择“非常不同意”得1 分,选择“非常同意”的7 分,其中有10 个条目为反向计分,总分得分范围为20~140 分,得分越高表明共情能力越高。量表于实习护生参与巴林特小组活动前及活动结束后发放填写。

(3)实习护生护患沟通能力量表(他评式):该量表由许亚红等[10]编制的适用于我国护理实习生的量表,共42 个条目,分为计划和准备、启动、收集信息、给予信息、获得并理解病人的观点及沟通结束6 个维度,每条项目采用Likert 5 级评分法,“非常不同意”为1 分,“不同意”为2 分,“无法确定”为3 分,“同意”为4 分,“非常同意”为5 分,最高分210 分,得分越高说明沟通能力越强。该量表交由实习护生的带教老师在参与“巴林特小组活动”前及活动结束后填写。

1.4 质量控制

本研究团队邀请两名获国家二级心理咨询师资格的临床带教老师担任巴林特小组的主持人,均有丰富的团体心理辅导和临床带教经验,并且熟悉巴林特小组的基本理念及具体活动流程;研究者担任小组组长负责通知护生参加活动,活动记录小组活动和维持活动秩序;另有两名研究员,经培训熟悉研究方案,负责通知小组成员参与活动和问卷发放及回收。

1.5 统计学处理

采用SPSS 22.0 软件学软件进行统计分析,计量资料以“均数±标准差”表示,组间均数比较采用t检验。检验水准α=0.05,以P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

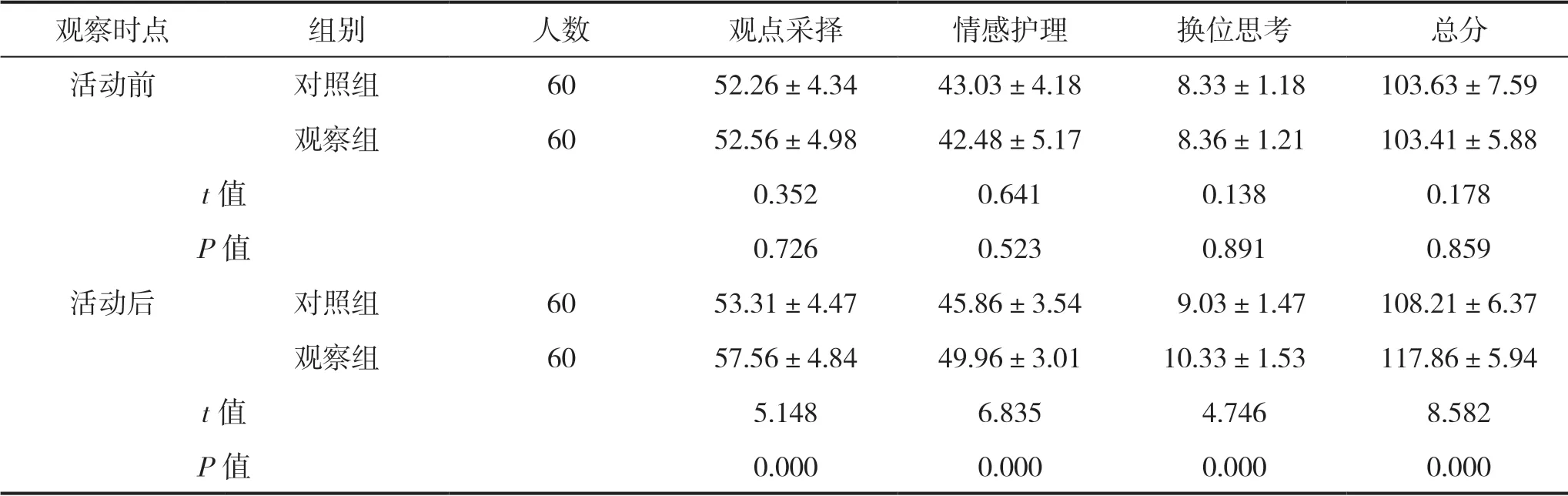

2.1 活动前后两组护生共情能力比较

活动前两组护生共情能力各维度及总分比较,差异无统计学意义(P>0.05)。活动后两组护生共情能力总分及各维度均有不同程度的提升,观察组护生的共情能力评分明显高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)见表1。

表1 活动前后两组护生共情能力评分比较

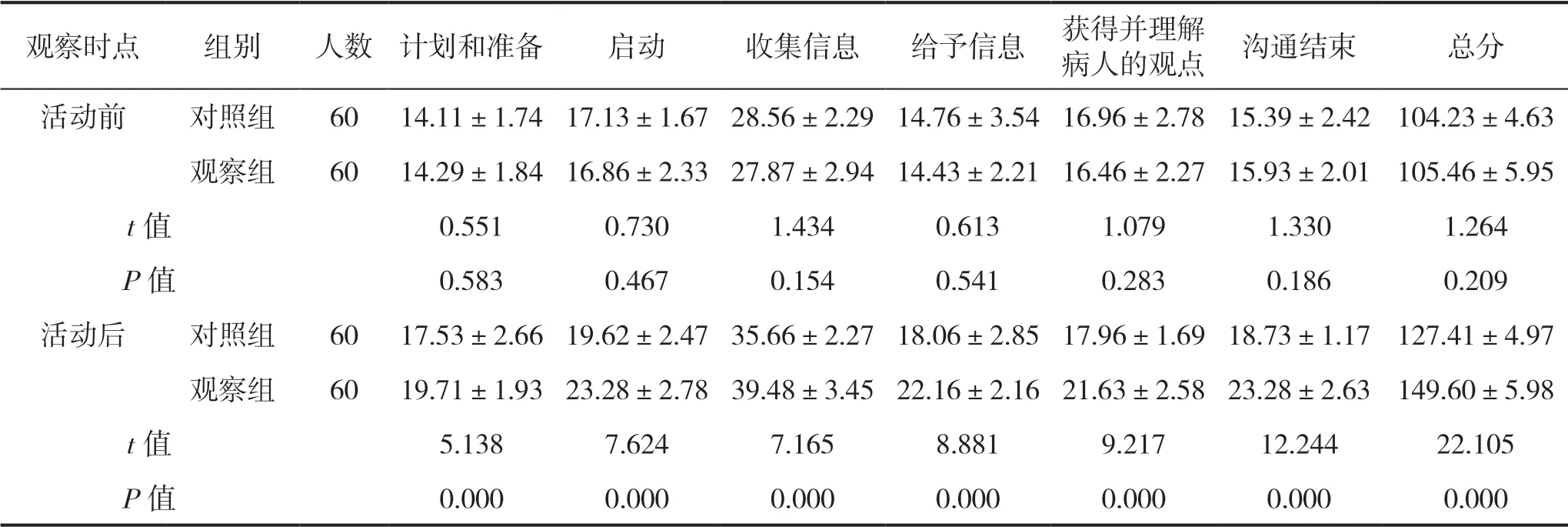

2.2 活动前后两组护生沟通能力评分比较

活动前两组护生沟通能力各维度及总分经比较无统计学意义(P>0.05);活动后,对照组与观察组沟通能力均有所提升,但观察组沟通能力较对照组明显增高,差异有统计学意义(P<0.01),见表2。

表2 活动前后两组护生沟通能力评分比较

3 讨论

3.1 “巴林特小组活动”对实习护生的共情能力的影响

本研究结果显示,参与“巴林特小组活动”后,观察组共情能力的3 个维度都明显高于对照组(P<0.05),这跟带教老师在临床实践中注重对护生患者情感护理上的指导有一定关系[11]。在临床护理工作中,患者的行为和情绪会影响到护理工作者的思想、感情和行为,特殊情况下会使护理工作者混淆并失去判断力,良好的共情使护理工作者在理解患者情绪的同时,能适当控制情绪,不过分投入自身情感,从而做出合理的决策。郑冰雅等[12]研究指出临床护生共情能力一般,应缺乏专业的共情指导和临床实践导致共情能力的运用较弱。“巴林特小组活动”综合了心理咨询、精神分析及团体治疗等元素,在小组讨论中着重运用重换位思考的方式去讨论护生在与患者沟通遇到的困扰。案例汇报人在没有打扰的情况下把与患者交流接触中产生的困惑详细地陈述出来,主持人会在小组成员自由表达观点、感受的同时,会通过一些问题如“这个患者在案例中的行为引起了我们什么感受?”“为什么案例中的护士会采取这样的语言或行动?”等等,引导成员体会患者、家属及护士的感受,发表对此次案例的看法,汇报者在旁倾听的过程中会得到新的思考方式,察觉到先前没有发现的盲点,更加了解患者在案例发生时的情感状态,从而更能理解患者,产生情感共鸣也就是共情。在龚雨蕾等[13]研究中“巴林特小组活动”通过事件的“情景还原”,参加活动的ICU 护生深切的体会到当事人的处境,从而感同身受,提升了共情能力。

3.2 “巴林特小组活动”对实习护生的沟通能力的影响

本研究结果显示,参与活动后两研究组沟通能力总分及各维度均有所提升,但观察组相较于对照组进步更明显(P<0.05)。郑银佳等[14]通过巴林特活动提升了护生对医学教育中医患沟通重要性的认知,提高了学习沟通技能的积极性,从而促进沟通技能的提升。在临床护理工作中护患之间的有效互换沟通,是构建和谐护患关系的重要因素[15]。倾听是医患沟通的实用技巧,护理工作者的认真倾听使患者感到被尊重和重视,让患者更加愿意向护理工作者倾诉他们的困惑。“巴林特小组活动”不止让小组成员在案例讨论中学会了换位思考寻找沟通中的盲点,也培养了小组成员的倾听能力,学会在在倾听过程中观察和思考。在活动的第二阶段的10次巴林特小组活动中,每位成员都有一次汇报机会,其余9 次会作为旁听和讨论者。9 次的旁听让其学会了在倾听中思考护所讨论案例的盲点,掌握沟通技巧。在参与“巴林特小组活动”后,成员得到护患沟通理论层面培训,更可强化其患者沟通的经验,提高沟通能力。

4 小结

结果显示,“巴林特小组活动”提升肿瘤医院实习护生共情及沟通能力效果良好,可应用于临床带教活动中。本研究的局限性在于,研究中巴林特小组成员单纯为实习护生,所以案例讨论只涉及护士与患者之间的案例讨论,但护患关系属于医患关系总的一部分,今后研究中可加入临床实习医师,医护人员共同参与到巴林特小组讨论中更能拓展成员的视野,紧密医护人员的联系。