《肩水金关汉简》所见女性史料研究

2022-03-09姚磊

姚磊

(信阳师范学院 历史文化学院,河南 信阳 464000)

1972—1974 年,甘肃居延考古队发掘近两万枚汉简,主要出土于居延都尉所辖的甲渠候官治所、甲渠候官所辖的第四部和第四燧所在地、肩水都尉所辖的肩水金关等三处遗址。前两处遗址所获简牍,整理者命名为“居延新简”,已于1990 和1994 年整理出版。肩水金关遗址所获简牍(“肩水金关汉简”)的整理出版并未如期进行。2010 年甘肃简牍博物馆(原甘肃简牍保护研究中心)等五家单位合作,陆续出版了《肩水金关汉简(壹)》(2011年)、《肩水金关汉简(贰)》(2012 年)、《肩水金关汉简(叁)》(2013 年)、《肩水金关汉简(肆)》(2015 年)、《肩水金关汉简(伍)》(2016 年)等5卷15 册①文中释文、简号以甘肃简牍博物馆编《肩水金关汉简(1—5)》(中西书局,2011—2016 年)为底本,不另注。,收录了肩水金关遗址所出土的1.1 万余枚汉简的简影和释文。《肩水金关汉简》涉及两汉社会的方方面面,具有重要的学术研究价值,其自出土以来,一直备受学界重视。我们在阅读这批材料时发现其中有许多女性史料,值得我们探究,故对相关问题进行了初步研究,不足之处敬请方家指正。

一 妻随夫姓

肩水金关汉简中有许多的出入关信息,有一部分属于吏或卒的家属出入记录。大体而言,这方面的记录可分为两部分,一是记录在家属符上,二是记录在出入名籍上。家属符是家属在出入关卡时所需出示的凭证。学界最初的研究是围绕出自A32 的29.1、29.2 号简展开,李均明、刘军、大庭修、李天虹、汪桂海、赵宠亮等均有讨论。肩水金关汉简出版以来,提供了更多关于家属出入的资料,学者围绕简文内容及其所反映的出行、家庭、社会历史信息等展开研究。张俊民、藤田胜久、袁延胜、黄艳萍、鹰取佑司、郭伟涛、魏学宏、侯宗辉、钟良灿等均有论述。

一般情况下,家属符中会有夫妻两人的姓名,不少家属符中妻子是随夫姓的,比如73EJT37:756 简文:

橐他收降隧长陈建建平二年正月家属符

妻大女觻得安成里陈自为年卌四

子小男恽年九岁子小女护□年□□

车一两

张俊民据此提出疑问:“是不是说在西汉之时,边郡地区确实施行过‘妻随夫姓’的制度呢?这些简文,一般都有明确纪年,时间在永光四年(前40)到建平四年(前3)之间,跨越汉元帝到汉平帝。可能在西汉晚期前后近四十年的时间里,确实存在着这种现象。如果边郡存在着这种现象,是否意味着西汉后期就存在这种情况呢?”[1]在对家属出入符研究后,黄艳萍承继了这种说法并认为:“妻之姓氏与夫姓氏相同,子女则不书姓。”[2]早在20 世纪末,刘增贵对此问题已有关注,他认为:“冠夫姓的形成,更反映了妇女的附属性,这些也都被后世所承袭。”[3]

从肩水金关汉简来看,确实有这样的情况,可以印证张俊民“西汉后期就存在这种情况” 的观点。不仅肩水金关汉简,孙兆华认为,里耶秦简牍户籍文书所见妻不书姓的现象,或许反映了妻从夫姓的社会情形[4],亦即从秦时已有了妻随夫姓的情况。

对“妻随夫姓”的现象,我们认为可能只是一种社会风俗,并未形成“制度”,因为当时“冠父姓”也是广泛存在的。比如73EJT37:1058 简户主是张彭,其母却是徐都君,即张彭之母徐都君并无从夫姓张;如73EJT9:87 简户主是利主,其妻却是司马服;再如73EJF3:138 简广土隧长孙党的小母(父亲所娶的妾)名叫解宪。这些例子中妻子均没有从夫姓。另外,也能看到,一家之中既有从夫姓的,也有不从夫姓或省略姓氏的。

从传世文献中汉皇后的称谓来看,“妻随夫姓”也并未形成制度。如窦皇后、上官皇后、许皇后、傅皇后、王皇后等,并未从夫姓而废弃娘家姓氏。哀帝、平帝的母亲也未从夫姓刘,仍是娘家姓氏。

综合分析来看,汉简中出现的“妻随夫姓”的情况,应是一种社会风俗,尚不具有制度性的规定,在实际生活中无强制性,操作上具有灵活性,并非女子都要改姓。

二 婚育年龄

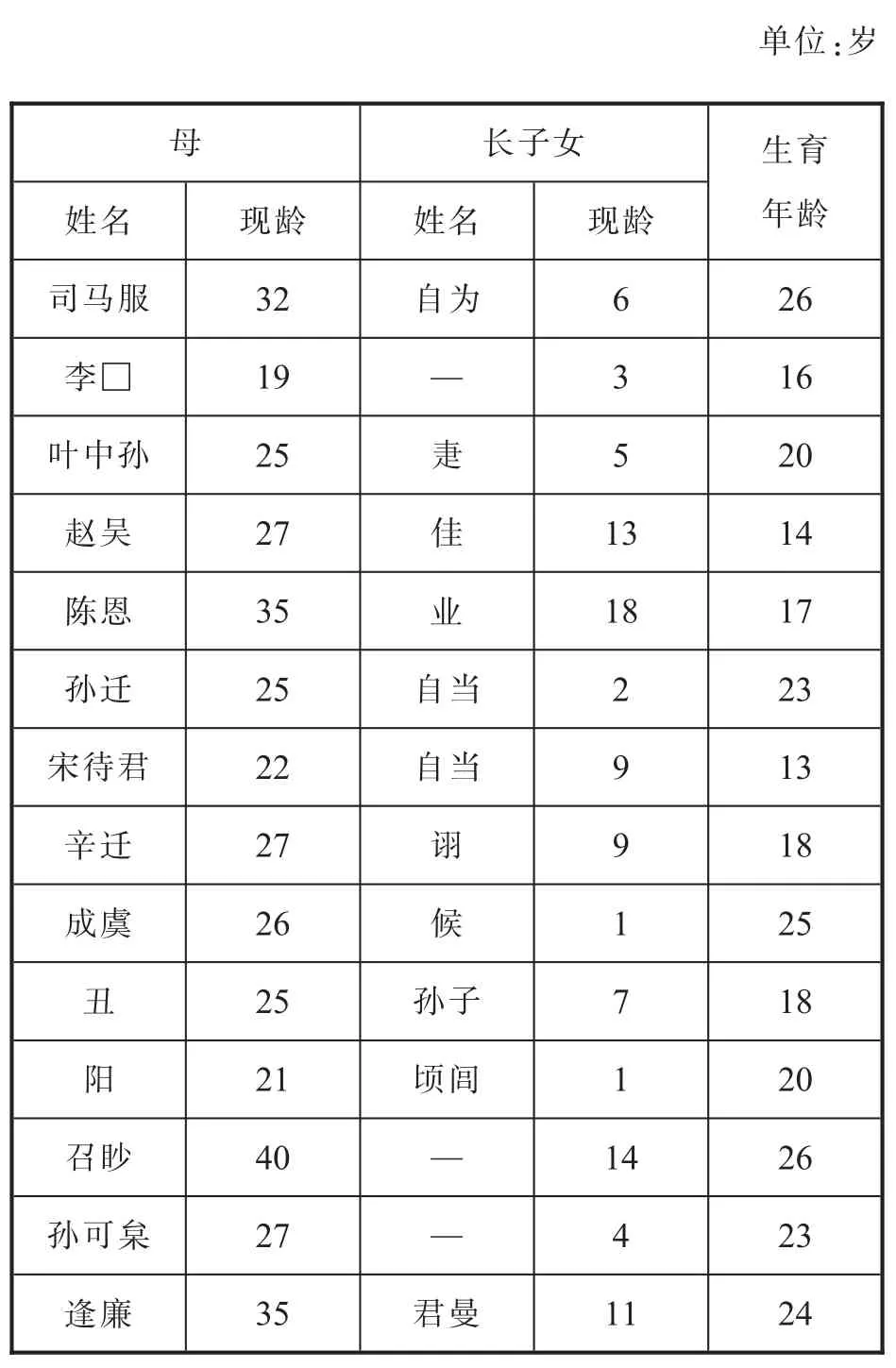

家属符以及出入名籍中记载了许多子女以及妻子的年龄,从中我们可推算妻子的婚育年龄,从而加深对当时的婚姻生育状况的认知和了解。依据简文信息列表1。

表1 婚育年龄信息表①生育年龄计算采取的是现龄减去长子女现龄的办法,另73EJT37:175、73EJT37:756、73EJT37:762、73EJT37:1150 等简文中子女年龄偏小而妻子年龄偏大,怀疑可能并非长子女,故未列入考察。

续表1

由表1 可知,有效婚育年龄29 个中,15 岁以下7 个,占比24.1%;16—20 岁13 个,占比44.8%;21—25 岁7 个,占比24.1%;26—30 岁2 个,占比6.9%。需要注意的是15—20 岁共计有20 个,占比68.9%,说明早婚早育比较普遍。如73EJT6:41简记载,后起隧长逢尊女儿君曼年龄才11 岁,便有“尚未成婚之婿”——居延龙起里王都[5]。

从表1 中也可以看出生育高峰在16—20 岁之间,女性生育年龄差异也较为明显,最小是13岁,最大是26 岁,平均育龄19.0 岁。这和居延汉简“早婚非早育”的数据有一定差异(贾丽英统计居延汉简平均育龄21.1 岁)[6]。虽然有早婚的习俗,但也有一些女子的婚嫁年龄偏大。如73EJT37:1058 简有“女弟来侯年廿五”,亦即年25 还未出嫁,户籍信息还在娘家,26—30 岁所占比例较小的缘由可能与“过时不嫁”有关[7],她们超过了15—20 岁的适婚年龄。

15 岁应是男子和女子成年的起始点[8],在家属符中也得以充分体现。据29.2 号简记载“子大男辅年十九岁,辅妻南来年十五岁”;73EJT3:89简记载 “弟妇监君年十五”;73EJT37:1105+1315简记载李丰“子大女疌年十五”,知疌年十五岁已经被称为“大女”。故怀疑十五岁是女子出嫁时间的一个节点。

肩水金关汉简中还透露了当时的“夫妇之间的婚龄差”,依据简文,列表2 说明。

表2 夫妇婚龄信息表

由表2 可知,夫妇之间差异明显,男方的年龄普遍大于女方的年龄。最大的年龄差是夫韩放、妻廉,相差15 岁;最小的是夫李丰、妻君信,相差3 岁。经计算,夫妇平均年龄差8.14 岁。彭卫在《汉代婚姻形态》一书中认为“从现有史料看,汉代丈夫的年龄要比妻子高一至四岁,平均约为二、三岁”的观点[8]98,与肩水金关汉简所披露的历史信息有差异,这个问题有重新思考的必要。

还需要注意的是73EJT37:755、73EJT37:1058两简,我们发现这两简内容高度一致,对比见表3。

表3

由表3 可知,两简中的临、骄、阳三人可对应,年龄递增保持一致。据此,两简实为同一家庭的家属出入符。不同之处有两点,一是两简的时间不一致,73EJT37:755简是建平二年,73EJT37:1058简是建平四年,相隔二年;二是户主不同,73EJT37:1058简是张彭,73EJT37:755简的户主当是张彭的父亲。我们曾认为73EJT37:178、73EJT37:761 两简是相隔二年的家属符[9],今又增加一例。我们也可复原出这一血缘家庭的人员构成,母亲徐都君(50 岁)、子张彭、儿媳君阳(25 岁)、女儿来侯(25 岁)、女儿召(22 岁)、子张恽(20 岁)、子临(18 岁)、女儿骄(15 岁)、孙女君乘(10 岁)、孙子钦(5 岁)。徐都君共孕育6 个孩子,由此也可推算出她生育孩子的时间周期,分别是:25 岁(生女来侯)、28 岁(生女召)、30 岁(生子张恽)、32 岁(生子临)、35 岁(生女骄),每次产后间歇期约2.5年。这也为我们探寻两汉女性生育周期提供了一个重要数字参考。

三 休妾文书

《肩水金关汉简》 第三册有一组简文较为重要,记载了家庭关系、妻妾矛盾等问题。比如73EJT24:739+784+785 简文:

〼(令)不行,禁不止,使少骄其子,长毋文理,不敬其妻,莫奉……妾不……

该简由三简缀合而成[10],从简文“不敬其妻”分析,该组简完整的内容应与休妾有关。以往我们多见到的是休妻文书,而休妾文书非常少见,至于为何休妾还要出具文书,我们推测和妾的身份有关,即妾可能也有一定的家庭背景,因为并不是所有妾的出身都差,“秦汉男子‘买’妾和‘娶’妾两种情形兼而有之”[11],所以,如果是休妾,也应当对妾的娘家有一定交代。

关于休妻,《大戴礼记·本命篇》记载有七个条件,一般称为“七出”或“七去”,曰:“妇有七去:不顺父母去,无子去,淫去,妒去,有恶疾去,多言去,窃盗去。不顺父母去,为其逆德也;无子,为其绝世也;淫,为其乱族也;妒,为其乱家也;有恶疾,为其不可与共粢盛也;口多言,为其离亲也;盗窃,为其反义也。”[12]73EJT24:739+784+785 简文则提供了不同的休妇条件。

一曰“令不行,禁不止”,意谓命令、意见得不到执行,出自《管子·立政》:“然则令不行,禁不止。故曰:‘私议自贵之说胜,则上令不行。’”[13]此处是指妾不听从夫家的意见,固执己见行事,故而被休,既可能是不听丈夫之命,也有可能是不听公婆之命。这与《孔雀东南飞》中的刘兰芝被休的缘由相似,焦仲卿的母亲称刘兰芝“此妇无礼节,举动自专由”。需要注意的是“不听夫家意见”不见于《大戴礼记·本命篇》“七出”,而且这个原因排在了被休缘由之首,疑该妾主要是多次顶撞而被休。

二曰“少骄其子”。此处的“骄”字是宠爱、放纵之义,即作为母亲溺爱孩子。“骄子”在当时的社会不被认可,《史记·梁孝王世家》载:“鄙语曰‘骄子不孝’。”[14]《史记·五宗世家》载:“景帝少子,骄怠多淫,数犯禁。”[14]2102如果教育得当,孩子不“骄”,便会受到推崇,故蔡邕用“童子无骄逸之犹,妇妾无舍力之愆”来赞美司徒袁隗夫人马伦[15]。此处是指妾宠溺孩子,影响了孩子的成长。“宠溺孩子”也不见于《大戴礼记·本命篇》“七出”。

三曰“长毋文理”。“文理”是指礼仪,意谓孩子长大后不知礼仪等行为规范。《荀子·礼论》:“文理繁,情用省,是礼之隆也。文理省,情用繁,是礼之杀也。”[16]《盐铁论·论功》载:“上无义法,下无文理,君臣嫚易,上下无礼。”[17]《左传·成公十三年》有“礼,身之干也”的说法[18],足见礼仪的重要。汉代更加推崇礼仪,国家邦交更把“礼”推崇至极,《汉书·西域传》甚至有“汉家不通无礼之国”的记载[19]。此外,《公羊传·隐公元年》载:“桓何以贵?母贵也。母贵则子何以贵?子以母贵,母以子贵。”何休注:“礼,妾子立则母得为夫人。”[20]此处是指妾对孩子的教育失败,使得他不具备成才的素质条件,从而也失去了“母以子贵”的可能。“子不成才”也不见于《大戴礼记·本命篇》“七出”。

四曰“不敬其妻”,意谓对正妻不尊敬。在汉代,上层社会蓄妾较为普遍,不仅合法,而且合礼[21],甚至一般平民有能力也会多妻[22]。经杨树达考证,汉代男子于正妻之外,有小妻、有小妇、有少妇、有傍妻、有妾、有下妻、有外妇[23]。这些名目称谓繁多,“妾”是正式称谓[11]122。

妻妾众多带来了家庭关系的不稳定,使得女性成员之间矛盾突出。“由于妻妾位置没有凝固化,具有一定的可变性,所以妾可以凭借有子或容貌出众来威胁正妻地位,而正妻对于妾也高度戒备,视若仇敌。”[8]167简文所言“不敬其妻”便是在这样的历史背景下出现的。北大汉简《妄稽》也记载了妻妾矛盾,其中妻妄稽便占据家庭的主导地位,而妾虞士则毫无地位可言,几乎任由妄稽鞭笞折磨,“柘修百束,竹笞九秉。昏笞虞士,至旦不已”[24]。这也反映出妻妾斗争时妾的处境非常不妙。简文此处是指妾对正妻不恭敬,影响了正妻的地位。“不敬其妻”也不见于《大戴礼记·本命篇》“七出”。

五曰“莫奉父母(兄嫂)”。“莫奉”后简文残断,推测应当是长辈,如父母、兄嫂之类。此类见于《大戴礼记·本命篇》“七出”,不再多言。

在阅读肩水金关汉简时,我们也发现了73EJT24:742 简文:

此简与73EJT24:739+784+785 简号相邻,字体书风也颇为一致,疑可编连在一起。《汉书·食货志》记载:“嫔妇桑蚕织纴纺绩补缝。”可知“织纴”属于女性的日常工作。从简文“不知织纴”分析,可能女性不事“女工”也会被夫家所休,这也与东汉冯衍休妻所言“纺绩织纴,了无女工”形成印证。对比《大戴礼记·本命篇》“七出”,肩水金关汉简的休妾文书在排序和内容上有很大的不同。排序上强调了对夫家的服从(“令不行,禁不止”居首),弱化了对长辈的奉养(“莫奉父母兄嫂”居尾),内容上则有对夫、对子、对妻三方面以及对女工的要求。总体而言,对女子的要求和束缚更深一层。

四 女奴的地位和生活

婢,《说文·女部》“女之卑者也”[25],亦即我们常说的女奴。肩水金关汉简中还有许多有关“婢”的史料,对于我们研究女性奴隶的社会生活具有重要的作用。值得注意的是家属符中也有奴婢的名字,由此,郭伟涛把73EJT37:1528+280+1457简“小奴满”也归到“家属”中[26]。我们认为这样不能反映他们的真实地位。

汉简中的 “省卒家属名籍”“家属居署名籍”“卒家属名籍”以及“累重訾(资)直簿”均能反映家属的人员构成情况[27]。经查,在这些簿籍中,吏卒的“家属”主要是妻、子女、父、母、兄弟、姊妹,不包含奴婢。

肩水金关汉简中也有相关的“家属”简文,列举如下:

〼强、守丞普移卅井县索肩水金关,觻得男子赵〼

〼□籍与家属、贱奴县,名如牒,书到入,如律令〼(73EJC:446A)

……/掾宗守令史丰(73EJC:446B)由73EJC:446 简可知贱奴并未被归入家属中,而是在家属后单独列出。由此可知,奴婢不算家属。西北汉简中,奴婢一般是被视作财物出现的,可以买卖赠予。由居延汉简37.35 简可知奴婢都是有价商品,从居延新简EPT52:569 简可知奴婢可以像马牛羊等一样被赐予,从肩水金关汉简73EJT27:2 简来看,奴婢与畜产等同,是吏民的财物。

还有一些简文记载了奴婢的出入情况,有助于理解奴婢的身份和地位。73EJT28:12 简是进出肩水金关的出入符,小奴富主被单独列出位于简的左下角。如73EJT37:521 简记载大奴同、婢绿与户主及其家属一起“私使居延”,奴婢同、绿在此处并没当作财物对待,而是和户主一样进行了身份验证,并确认“毋官狱征事”。敦煌汉简795号简记载万世候长马阳带着妻子、从者、奴婢一起出关。结合三简看,在出现户主的出入简中,从者、奴婢均是陪同出行人员,排名靠后,地位低下。

奴婢所能吃到的粮食,也非常的少,简文有记载,如73EJT7:79 简记载,四人共享食五石四斗,平均每人约一石三斗五升的月食标准,而其中还包括了有成年男性“大奴一人”,减除他的粮食后,女奴的粮食可能更少。73EJT4:39 简提供了更为确切的数据,大婢多钱的饮食标准是“一月食一石三斗”。经考证,边塞吏卒每月禀食的标准多为三石三斗三升少[28],而这个标准并不能让人吃饱,“只相当于人们食量的60—70%”[29]。对比简文中大婢多钱的一石三斗月食标准,知其只有吏卒的三分之一左右,可能仅仅是每天只提供一顿饭而已,只能维持生命的最低线。由此,我们也能感受到她们的生活艰辛。

如果还让她们参加劳作的话,这些女奴婢的生命可能就无法保证了。73EJT23:828 简是指奴婢脱离户籍流亡,73EJT21:387 简文中 “属女子”疑官奴婢,“左”即“左剽”,意为“在马的左部烙上徽记。”[30]可能是这名女奴同马一样,在身体的左部也有标记,故曰“左剽”。怀疑其可能犯有罪行,才被标记。张家山汉简《二年律令·贼律》载“奴婢殴庶人以上,黥頯,畀主”,其中“黥頯”是指“刺青于脸颊”[31]。从简文“疑在界”分析,这名女奴逃亡了,官府正在缉拿。

肩水金关汉简73EJT24:275 简还记载了一次女奴的交易纠纷,可见奴婢的悲惨处境:

□冀阴利里长广君大婢财,贾钱万二千钱,毕已节,有固(痼)疾不当卖而卖,逐贾钱

据简文知“大婢财”被其原主人“长广君”出卖,价钱是“万二千”,她“有痼疾”(长久不愈之病),不能买卖交易,但其主人“不当卖而卖”,于是产生了贸易纠纷。从中我们得知:一是女奴的买卖价格“万二千”,二是奴隶买卖时不能有“痼疾”,三是原主人长广君对有病奴婢的处理方法是 “转卖”。居延汉简37.35 号简记载了奴隶的价格,“小奴二人直三万大婢一人二万”,陈连庆考证认为:“两汉奴婢价格一般在一万二千钱至四万钱之间。”[32]由此,大婢财的价格确实不高,在价格的最低线,这也很可能和她身患“痼疾”有关。遗憾的是简文并不完整,不能得知这场纠纷的结果,但我们从中可以看出,奴婢一旦患有重疾,无法再体现价值之时,很有可能被主人遗弃出卖。

需要注意的是,女奴的名字也非常有意思。有侧重利主的:大婢利、小婢利主、小婢承颜;有侧重情义的:大婢爱、大婢恩;有侧重钱财的:大婢财、大婢益息;有侧重欢喜的:大婢好、大婢朱喜等。从她们的名字分析,和正常的普通人差异很大[33],更突出报恩、利主、讨喜之意,可能都是主人所起的名字,从中可知她们完全是隶属服从地位。

综上,从肩水金关汉简所反映的史料分析,女奴地位低下,生活困顿,处境艰难,不被当成“家属”对待。

五 千里遗衣用

《肩水金关汉简》 第5 册73EJC:529 简文记载了妻大女桂“遗衣用”的事情:

卒史兴、妻大女桂、从者同里王得,愿俱往遗衣用,乘所言用马一匹,·谨案延寿等毋官狱征事,当为取传,里父老更生等皆任延寿等,谒言廷,移过所县邑门亭河津马界关,毋苛留止如律令,敢言之(73EJC:529A)

章曰长丞安印(73EJC:529B)

73EJC:529 简记录了卒史兴、妻大女桂与同里王得前往肩水金关“遗衣用”而申请“取传”(通行证)的事。值得注意的是卒史兴、桂与王得是长安人氏,所以需要“长安丞”的审批,故在简的B面盖有“长丞安印”。

经测量,从汉代都城长安(今西安市)到金塔县(肩水金关汉简出土地)的直线距离约1090 公里,这对“桂”她们而言是非常困难的,而她们的交通工具只是马一匹(简文作“用马一匹”),并无“轺车”。我们曾考证73EJF3:48+532+485、73EJF3:290+121 两简,垣党、周重两人因公“送绛”(一种丝织物),他们从南阳出发(二月戊寅朔癸卯)到离开肩水金关(六月庚子),用时大约4 个月(直线距离约1400 多公里),其间用了马二匹、轺车二乘[34]。据此,我们可以想象“桂”出行的不易和艰辛。从这份文书在肩水金关出土看,卒史兴、桂和王得无疑抵达了目的地。

大女“桂”之所以千里“遗衣用”,自然是因为边地后勤保障不力。边地戍卒由于缺衣用,生活十分困窘,甚至有死亡的风险。据73EJT23:237简记载,由于“毋钱衣寒”导致昌的处境非常不好。王子今认为:“简文出现三个‘死’字,表现出书写者‘冬寒’季节身临艰苦境地时严重的绝望。”[35]73EJF3:333 简的“买”与“卖”可通[36],“卖履”当为“买履”,文中主人“买履”的钱都缺乏,到赵候长田候长家去筹钱买履,可见生活十分困窘。对比73EJT23:237 简“昆弟不肯来相视”,“桂”千里“遗衣用” 的行为无疑十分珍贵。遗憾的是简文不完整,她们“遗衣用”是什么并不清晰。

六 余 论

肩水金关汉简73EJT3:382 简文是一则再嫁的记录,简文如下:

携子行嫁者如此矣携菌菓(习字)

汉代改嫁、再嫁较为普遍。杨树达认为:“夫死,妇往往改嫁。虽有子女亦然。且有携其子女往改嫁之家者。”[23]34-35汉代传世文献中也有携子再嫁的记载,然出土文献则较为少见,肩水金关汉简的这一记录,就显得弥足珍贵。从简文“携子行嫁”看,当是带前夫的孩子再嫁人,而从简未“如此矣”(这样啊)的语气看,似乎再嫁的结果并不圆满。汉代并不反对再嫁,那么简文“如此矣”的感叹可能反对的是“携子”的这种行为。因为在汉代“如果丈夫死后,妻子另行再嫁,儿子大多留在父家之中”[8]203。而简文中“携子行嫁”之举明显与社会习俗有所冲突。对此,彭卫认为:“这或是父家经济状况极度贫苦、无力养育所致;或因战乱灾疫无法回到父家,而随母家共同逃难。”[8]203可参考。

肩水金关汉简73EJT24:47 简文是一则平民女子和奴婢赎罪的记录,较为重要,简文如下:

赎罪允吾叶阳里女子陈成、大婢爱

简文记录了女子陈成和大婢爱犯法后通过“赎罪”的方式,减免刑罚。依据张家山汉简《二年律令·具律》的记载,女性犯罪比照丈夫的爵位并且可以减轻处罚:“公士、公士妻及□□行年七十以上,若年不盈十七岁,有罪当刑者,皆完之。”“女子当磔若要斩者弃市。当斩为城旦者黥为舂,当赎斩者赎黥,当耐者赎耐。”[31]124-126遗憾的是简文没有记载陈成犯有何罪以及为何“大婢爱”也牵涉其中。经学者考证,“汉代赎刑的方式很多,但主要分为两大类,即纳金赎刑和纳物赎刑”[37]。简文也没交代陈成通过何种方式“赎罪”,但73EJH1:3 简提供了一种可能,即“入钱赎罪”,参考73EJH1:3简,我们推测陈成有可能通过“入钱”方式“赎罪”,需要注意的是,此简中奴婢的“赎罪”方式可能也是由陈成“入钱”实现的。

肩水金关汉简中还有对妇幼老弱的关爱体恤的记载,如72ECC:57 简文:

□姊大女须年八十一免

简文中的“大女须”已经年龄超过八十,按照汉时规定,可以免除徭役赋税等义务。故简文中的“免”,可能是指“免老”之意。张家山汉简《二年律令·傅律》记载:“大夫以上年五十八,不更六十二,簪褭六十三,上造六十四,公士六十五,公卒以下六十六,皆为免老。”[31]231整理小组注释曰:“免老,因年高免服徭役。”[38]可参考。

肩水金关汉简73EJT23:994 简文亦表达了对妇幼老弱的关爱,颇具人道主义的色彩:

□钱不县得毋烦□□……(73EJT23:994A)

□留之人:妻、妇、幼、弱、独,上下塞难,叩头谨请往(73EJT23:994B)

简文虽然残断,但部分简文之意尚通顺,指出某地所留下来的人有五类:妻、妇、幼、弱、独。“妻”是指出嫁的女子,“妇”是指儿媳或弟媳,“幼”是指小孩子,“弱”是指年少的人,“独”是指无子孙的老人。五类人他们“上下塞难”,故上书“请往”,体现了对她们的爱护和扶助之意。

肩水金关汉简73EJT24:194 还记录了一场较为严重的疾病,涉及了“武”的妻子和子女:

还知放病卧隧中,武妻子病在隧外,厩内中已□□

从简文可知,隧中、隧外均有病人,“厩内”从简文意思推测也不乐观。从“卧”字分析,患病的程度也较为严重。裘锡圭认为:“总的说来,当时边塞的医药卫生条件大概是很差的。”[39]从患病的规模看,疑是某种传染性疾病。经学者考证:“汉简中疾病以伤寒、伤汗和头痛之类最多,有时同时发生……简文字所说的伤寒或伤汗,指涉甚广……就其中最常见者而言,大约即是现今所理解的因受寒而导致的伤风感冒症状。”[40]“武”的妻子和子女可能患的就是此类疾病,遗憾的是简文残断,无法完整得知她们的全部情况。