傅斯年与皮影戏

2022-03-09江玉祥

江玉祥

关键词:史语所;傅斯年;刘复;影戏

欲谈“傅斯年与皮影戏”这个话题,还得从傅斯年创建历史语言研究所的源头谈起。1928年6月9日前国立中央研究院正式成立,蔡元培先生为院长。在中央研究院成立之初,设有理化实业研究所、地质调查所、社会科学研究所和观象台四个所。最初创设的研究所均与实业相关;后在傅斯年的多次建议下,以历史语言研究同样具有重要性为由,在1928年10月设历史语言研究所(简称“史语所”)于广州中山大学,傅斯年任所长。1929年6月5日史语所迁北平(今北京),所址在北海静心斋。1930年,中研院理化实业研究所分为物理、化学、工程三个研究所,观象台分为天文、气象二研究所,再加上陆续成立的自然历史博物馆和心理研究所共形成了10个研究机构,中央研究院初具规模。中央研究院是集自然科学与人文社会科学于一体的国家最高学术研究机构。它的成立结束了中国没有国家科学院的历史,是中国科学发展史上的一块重要里程碑。

为什么要设置中央研究院历史语言研究所?傅斯年在《国立中央研究院历史语言研究所十七年度(即1928年度)报告》中说:“中央研究院设置之意义,本为发达近代科学,非为提倡所谓固有学术。故如以历史语言之学承固有之遗训,不欲新其工具,益其观念,以成与各自然科学同列之事业,即不应于中央研究院中设置历史语言研究所,使之与天文地质物理化学等同伦。今者决意设置,正以自然科学看待历史语言之学。此虽旧域,其命维新。材料与时增加,工具与时扩充,观点与时推进,近代在欧洲之历史语言学,其受自然科学之刺激与补助,昭然若揭。以我国此项材料之富,欧洲人为之羡慕无似者,果能改从新路,将来发展,正未有艾。故当确定旨趣,以为祈响,以当工作之径,以吸引同好之人。此项旨趣,约而言之,即扩充材料,扩充工具,以工具之施用,成材料之整理,乃得问题之解决,并因问题之解决引出新问题,更要求材料与工具之扩充。如是伸张,乃向科学成就之路。”[1]一句话就是采用近代欧洲自然科学的方法来研究历史语言一类的人文社会学科。傅斯年怀着建立一个新学术界的雄心,憋着一股同欧美汉学家较高下的劲头,发誓“要科学的东方学之正統在中国”!史语所成立之初,下设史料、汉语、文籍考定、民间文艺、汉字、考古、人类学及民物学、敦煌材料研究共八个组。其中民间文艺、考古和人类学及民物学三个组的设立最引人注目。它表明傅斯年挑战传统的读书方式,主张应当给予田野工作同样注意。他宣称:“我们不是读书的人,我们只是上穷碧落下黄泉,动手动脚找东西!”[2]

一

作为五四运动领袖的傅斯年,继承了“往下走”“到民间去”的传统,主张发掘“最下且贱者”的民间性东西,以扩张做学问的材料。早在1927年11月1日,傅斯年、顾颉刚共拟的《国立第一中山大学语言历史学研究所周刊》发刊词就说:“我们要打破以前学术界上的一切偶像,屏除以前学术界上的一切成见!我们要实地搜罗材料,到民众中寻方言,到古文化遗址去发掘,到各种的人间社会去采风问俗,建设许多的新学问!我们要使中国的语言学者和历史学者的造诣达到现代学术界的水平线上,和全世界的学者通力合作!”[3]他说:“凡一种学问能扩张他研究的材料便进步,不能的便退步。”“如神祇崇拜,歌谣,民俗,各地各时雕刻文式之差别,中国人把他们忽略了千百年,还是欧洲人开头为有规模的注意。零星注意中国向来有的。西洋人做学问不是去读书,是动手动脚到处寻找新材料,随时扩大旧范围,所以这学问才有四方的发展,向上的增高。”[4]

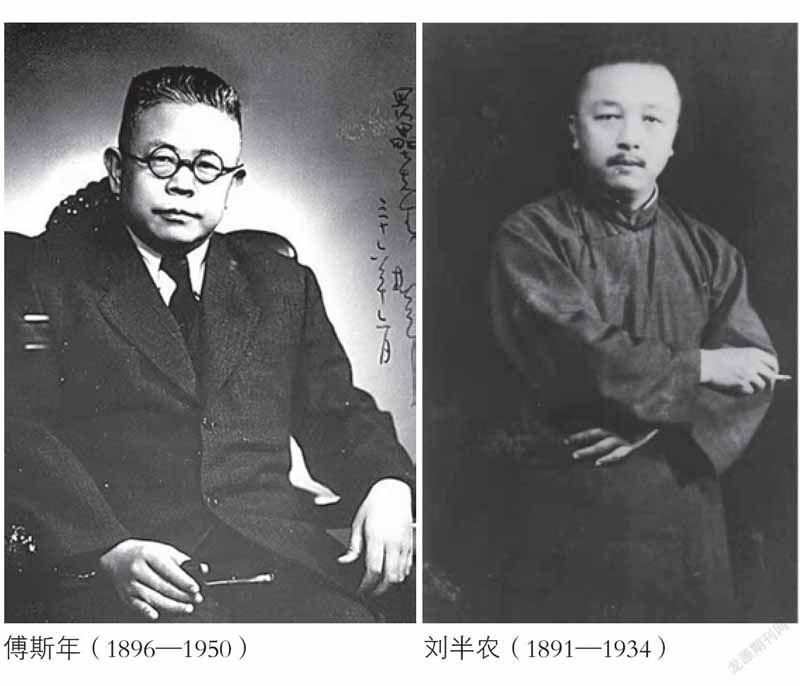

史语所民间文艺组的设立,便是傅斯年重视民间文化研究的体现。而以研究员刘复(半农)(1891—1934)为民间文艺组主任,更显示了傅斯年“知人善任”的眼光。刘复(半农)是1918年北大歌谣运动的发起者和主持者,“也是五四作家中第一个严肃关怀下层小说的人”[5]。蔡元培先生曾这样评价刘半农:“先生在《新青年》上提倡白话文,叙述地摊上所搜集的唱本,我们完全认为是文学家。后来……专做语音学的工作,完全是科学家了。”[6]傅斯年挑选刘复(半农)来主持史语所民间文艺组,可谓珠联璧合,相得益彰。

当时,刘复(半农)任北京大学国文系教授,讲授语音学,民间文艺组办事处便设在北平东华门大阮府胡同三十号刘宅。职员有:常惠(助理员)、郑祖荫、刘天华(民间音乐采集员)、李家瑞、李荐侬(书记)。刘复在1928年10月12日致傅斯年一封长信后面附了一份《国立中央研究院历史语言研究所民间文艺组工作计划书》,开宗明义第一条规定了民间文艺组的工作范围为“歌谣、传说、故事、俗曲、俗乐、谚语、谜语、缩后语、切口语、叫卖声等。凡一般民众用语言、文字、音乐等表示其思想情绪之作品,无论有无意识,有无作用,均属之”[7]。

1928年度史语所民间文艺组的工作为:“(一)抄录孔德学校所藏蒙古车王府曲,随编提要,并研究其音乐;(二)编现行俗曲提要,并研究其音乐;(三)编全国歌谣总藏,与宋元以来俗字谱等。”[8]刘复、李家瑞抄录的车王府曲本中,有一部分属皮影戏唱本,如:《牛马灯》八部、《西游记》四部、《对陵金》三部、《闵玉良》六卷、《天门阵》十卷、《泥马渡江》九部、《对菱花》四部、《镇冤塔》九部、《红梅阁》八卷、《绣绫衫》四部、《金蝴蝶》十六部。

史语所迁北平后,傅斯年将原来以事业为单位的八个组合并为三个较大之组:第一组“史学各面以及文籍校订属之”,陈寅恪任主任;第二组“语言学各面以及民间文艺等属之”,赵元任为主任;第三组“考古学人类学民物学等属之”,李济任主任。民间文艺组因经费困难于1928年秋天停办,人员并入第二组。刘复(半农)于1929年8月20日致信傅斯年,以“担任杂务繁多,研究员一职,势难兼任”为由,请求“准予告假一年,在告假期内,暂用特约研究员名义,不支薪水”[9]。“练习助理员李家瑞继续前民间文艺组购获百本堂旧抄北平唱本八十余捆,着手整理,已得二千多种,分为二十五类,计:

(一)子弟书 (二)大鼓书 (三)快书

(四)说唱鼓书 (五)十不闲 (六)石派书

(七)马头调 (八)牌子 (九)岔曲

(十)赶板 (十一)莲花落 (十二)湖广调

(十三)边关调 (十四)济南调 (十五)太平年

(十六)靠山调 (十七)福建调 (十八)西江月

(十九)琴腔 (二十)鲜花调 (二一)一杯酒

(二十二)双簧 (二三)高腔 (二四)昆腔

(二十五)皮簧戏

每类中按其书目字画编次,以便检阅。此中多数唱本书面上记有年号。最早乾隆年间抄本,最迟有宣统年间抄本。其年代与种类,较孔德学校所购蒙古车王府曲本,相差无几。故拟俟整理完竣后,再详细用车王府本校雠。其为车王府本所有而本书所无者,则依次补抄,以求与车王府本同一数量。”[10]

1929年的《国立中央研究院历史语言研究所十八年度报告》在“未定组”名义下,简述史语所“俗曲之搜集及编纂”工作进度如下:“特约研究员刘复与练习助理员李家瑞于本年内专致力于俗曲之收集及编纂,先后收得抄本俗曲约二千种,刻本印本约三千种,每种皆以纸片记其书目之字数,以及书目首三字之画数,依次编排上架。并以孔德学校所藏车王府本,北平图书馆所藏本,故宫博物院陈列本,梅兰芳家藏本校之。其为诸家所有而本所所无者,或有而字句互异者,均一一转抄补入,合之本所所藏约得六千余种,即以其目编成《中国俗曲总目》一大部,计共六百余页,现已抄写完竣,预备付印。”[11]

1930年史语所继续上年度未完成的“俗曲之收集及编纂”工作。《历史语言研究所十九年度十一月份工作报告》:“(未定组)特约研究员刘复与练习助理员李家瑞曾将本所所收集之俗曲编成刻本《俗曲总目》及抄本《俗曲总目》两种,继又因陆续收到各省俗曲甚多,如中国西南部之四川、云南,南部之广东、福建,东部之上海、苏州、南京,东北部之东三省,北部之天津、北京(山西、陕西已着手收集),中部之河南、湖北各地。皆得数百种或数千种不等,总数已在一万以外。故拟将以前所编就之两种总目合为一种,改称《中国俗曲总目》。每目之下记该种所属调名以及所在地点,继标该种系抄本或木刻、铅印、石印,最后记该种有若干篇、页,至于各种曲目之前后次序则采用刘半农先生(一个最笨的中文书编目法),故为数虽多检查或较便利。”[12]

又,《国立中央研究院历史语言研究所十九年度报告》曰:“练习助理员李家瑞,协助特約研究员刘复完成《中国俗曲总目》之外,又自编成《北平俗曲志》一本。该书编著情形略述如次:

(甲)取材

(1)阅读本所藏抄本北平俗曲一千余种,车王府抄本北平俗曲七百余种,故宫升平署抄本北平俗曲一百余种,北平图书馆藏抄本北平俗曲一百余种,市上通行印本刻本北平俗曲七百余种。

(2)随时至北平各曲馆实地考查,及访问有名曲师,又遍察听留声机中所灌北平俗曲小调等片。

(3)采集记载北平掌故书籍中所关俗曲之部分。

(乙)方法

(1)先将北平俗曲二千余种依其调门分为六十余类,每类为撰提要一篇,共得六十余篇。

(2)每文起首注意该类曲调之来历与夫名称之解释,然后就该类曲调现在歌唱情形,以及流行状况,详细叙述。

(3)每类之后各举曲文一则及曲谱一首为例,曲文以能代表该类曲调为准,曲谱以流行较广者为主。”[13]

1931年《国立中央研究院历史语言研究所二十年度报告》:“(第一组)特约研究员刘复成论文一篇:《十二等律的发明者朱载堉》(《蔡先生庆祝论文集》),此外同练习助理员李家瑞由二十年度起,共编《北平风俗类征》一书,即抄录前人所记北平风俗掌故之材料,依类编纂为书也。”[14]

1932年《国立中央研究院历史语言研究所二十一年度报告》:“(第一组)助理员李家瑞工作以下两种参互并进:(1)校印《北平俗曲略》。《北平俗曲略》写成后,至八月决定付印,经四月有余始校印完竣。乃自作序目,将所有题目性质相同者归为一类,成目录之部;又将以前所收总记北平俗曲之材料分条叙述,成序文之部;全书于是告竣。(2)抄撮及编辑北平风俗材料。自二十年度后半年起抄撮古今书籍中有关北平风俗之材料,至本年度后半年之始共抄得三十万字,约于本年度终了时完成。此书拟称旧京风俗类征。”[15]

刘复、李家瑞合编的《中国俗曲总目》更名《中国俗曲总目稿》于1932年5月以史语所单刊形式出版。刘复在《中国俗曲总目稿·序》开首说:“我们研究民间文学,从民国六年冬季开始征集歌谣起,到现在还不满十五年。在这个很短的时期之中,我们最初注意的只是歌谣,后来就连俗曲也同样看重,甚而至于看得更重些。歌谣与俗曲的分别,在于有没有附带乐曲:不附带乐曲的如‘张打铁,李打铁’,就叫做歌谣;附乐曲的如‘五更调’,就叫做俗曲。所以俗曲的范围是很广的:从最简单的三句五句的小曲起,到长篇整本,连说带唱的大鼓书,以至于许多人合同扮演的硼硼戏,中间有不少的种类和阶级。”[16]这之中就包括影戏。《中国俗曲总目稿》所收俗曲共有六千多种,函盖河北、江苏、广东、四川、福建、山东、河南、云南、湖北、安徽、江西十一省,以北平为最多。刘复认为他们所见的俗曲还有限,为将来增补和重编计,故书名添加了一个“稿”字。《中国俗曲总目稿》收录的影戏词有166种。

1932年,李家瑞著《北平俗曲略》以史语所单刊形式出版。这是李家瑞第一本俗曲研究著作。该书由刘复先生作序,评价颇高,称之为“我们中国人研究民间文艺以来第一部比较有系统的叙述”[17]。该书有《灯影戏》一文,虽然不长,观点鲜明。首先,李先生主张《史记》《汉书》上记载李夫人死后帏上现形的故事系傅会传说,不能就认为是影戏的起源;影戏起源当在宋代。其次,宋代的影戏以讲说为主,和现在兼用歌唱者不同。再次,“灯影戏里所唱的腔调,俗称‘样样腔’(见《燕影剧》‘放脚’一出),音调尖亮而甚悲,所以《燕京岁时记》说:‘影戏借灯取影,哀怨异常,老妪听之,多能下泪。’”最后,“这种戏唱的人都是在布围子里看着剧本唱的,所以差不多都有写定的本子。本所所藏钞本有五十余种(道光年间毓秀班底本甚多),蒙古车王府曲本里也有十八种(即顾颉刚先生称为‘某种戏词者’),山东兖州府天主教编的《燕影剧》也有六十种(一九一五年编),北平市面上流行的印本更是不少(均简称影词)。观其词句,有一点很可以注意,就是还没有完全脱去古时讲说的痕迹。比如他在这脚色已经唱完,那脚色将要起唱之际,每每用‘……说了一遍’,‘再表那……’的型式做连续。又遇有唱述已经表明的事迹,每每只用‘原是如此这般’等句代之。这都是说书家的惯例,戏曲里是绝没有的。而且他每每在影人未上场,或已下场的时候,演者念诗说白,好像连厢词的组织。戏词中的唱句,又都是很有规则的,和说唱鼓词的唱句,完全相类,可知影戏原是说书中之一种。”[18]

1933年《历史语言研究所二十二年度工作报告》:“(第一组)通信研究员刘复除指导助理员李家瑞为俗曲之研究外,并成论文二篇:1.《莽量价值之重新考订》;2.《乙二声调推断尺》。”“助理员李家瑞收集上海滩簧、宝卷、淮戏、越戏及小调唱本约二千余种,又得苏州木刻弹词小曲四五百种,云南土戏二百种,厦门唱本二百种,随手编目,预备作《中国俗曲总目续编》。又收集旧籍中记载倡优祖师之事迹,及各地关于梨园供神之传说,成《梨园祖师考》一文。”[19]

1933年3月底史语所第二组、第三组南迁入沪西曹家渡小万柳堂旧址。

1934年6月19日刘复(半农)携白涤洲等助手离开北平,前往内蒙古等地实地调查方言和声调。在考察途中,刘半农遭昆虫叮咬,不幸传染上致命的回归热。他于1934年7月10日抱病提前返回北平,又为北平庸医误诊,7月14日才入北平协和医院,当日下午便与世长辞,年仅43岁,葬于北平西郊香山玉皇顶南岗。刘半农离世后,他的学生李家瑞继续俗曲的收集和研究。

1934年《国立中央研究院历史语言研究所二十三年度报告》:“(第一组)助理员李家瑞开始研究江南俗曲,故得南京唱本二百余种,福建唱本六百余种,广西唱本百种,杭州绍兴西安唱本亦数十种,先与《中国俗曲总目》稿对察,去其重复者,然后每种皆抄起首一百字,预备与上海抄得者并为《中国俗曲总目续编》,并注重各种俗曲在民间传布之历史,已成《打花鼓》一文,凡唐宋明清打花鼓之变迁,直豫苏浙徽闽各地打花鼓之陈迹,均得有系统之考叙。又研究南方俗曲之与北平俗曲有关系者,成短文五篇,补入《北平俗曲略》中。前次收集关于北平风俗的记载,仍继续进行。”[20]

1935年《国立中央研究院历史语言研究所二十四年度总报告》:“(第一组)李家瑞继续抄录明清人诗文集中有关北平风俗的材料,上半年抄得十万余字,下半年即将先后所得之材料分别编入《旧京风俗类征》中。又将历年所记关于弹词的材料作概括的叙述,成《说弹词》一文。”[21]

1936年4月史语所迁至南京。

1937年七七事变发生,李家瑞先生为避寇乱,携眷一起返回云南家乡。后不久,史语所亦西迁昆明,他又应该所电邀返回该所,继续从事在1935年即已开始的元明两代戏曲里的方言俗语的研究,拟将北曲中方言一一录出,证其含义,并参群书及今语作成《北曲方言义证》一书。他同时打算对《北平俗曲略》一书进行修改,惜因在1940年忽然得了神经衰弱症,不得已而离所回乡休养,以致《北平俗曲略》未能再版;《北曲方言义证》竟成了未完稿的遗著。傅斯年主持的史语所民间文艺资料收集工作也近尾声。

从1928年至1937年9年间,是史语所民间文艺组的主任刘复(半农)先生及其重要成员李家瑞等先生收集抄录中国俗曲和研究俗曲的鼎盛时期。他们收集的为数庞大的俗曲资料,珍藏在今天台湾中研院史语所傅斯年图书馆里。这批俗曲资料总册数有八千余本,论篇题有一万四千八百余目,被认为是“目前世界上收藏中国俗文学资料最丰富的地方”[22]。台湾史语所俗文学丛刊编辑小组已将这批俗曲资料编成《俗文学丛刊》正式公之于世,供全世界学人研究利用。据我翻阅过的《俗文学丛刊》第五辑共500册,其中影戏剧目107册(第166册—第273册),702本。

史语所傅斯年图书馆珍藏的影戏抄本有一些署影戏班名或抄录年代或抄手姓名的唱本,尤具史料价值,如:《卧龙岗》八卷(同乐班抄本)、《影词》三目(同乐班抄本)、《两界山》三本(毓秀班抄本)、《百花亭》七卷(毓秀班抄本)、《对金铃》四本(毓秀班抄本)、《百美图》八部(清同治十至十一年,毓秀班抄本)、《泥马渡江》九部(清同治十一至十二年抄本)、《群羊梦》六本(清光绪二十四年易俊生抄本)、《翡翠鸳鸯》七本(永顺班抄本)、《珍珠塔》十二部(永顺合班抄录)、《混元盒》三部(清光绪二年抄本)、《紫金鱼》六本(福乐班抄本)、《鲛绡帐》六本(清同治十一年抄本)、《影词》三目(同乐班抄本)等。

傅斯年领导的史语所除收集大量的影戏唱本外,也注意到影偶的收集。《半农日记》记载有傅斯年亲自拍板收购滦州影箱的事情:

1.中华民国二十三年(1934年)二月八日,星期四,晴。

上午约傅孟真同到齐如山家,看滦州影戏所用人物切末全套,其物為一冀州老人所有,大小二千余件,老人年七十余,业此已数十年。清末时各王府中多嗜此戏,往往唤班进府,连演十日、八日不等,故业此者生计甚优裕,今则渐转萧索。平市(时)每演一次,给酬八元,多至十元,然不能恒有主顾,或至乡村演唱,所得尤少。此套人物切末,在各班中为最完备,老人拟五百金售去,别以一二百金买一小套,专供乡村演唱之用。此事是二十日前如山所说,余言可由中央研究院史语所购入,故招老傅同往一看,老傅此番却甚大方,惟余言是视。余即决定购买,又看老人可怜,径付五百元不打价。其戏台一座,原讲在五百元之内,物庞大而难于收藏,拟于照相后发还老人,备其乡村演唱时可不另购,却不扣价。

2.中华民国二十三年(1934年)二月十日,星期六,晴。

晚到国剧学会看演滦州影戏,其《竹林记》中之火彩一场,颇有诗意。

3.中华民国二十三年(1934年)三月六日,星期二,晴、风。

上午续编中小字典。下午到北大上课,到研究所。中央研究院所购滦州影戏人物切末,今日搬到研究所,由周殿福等三人代为编号编目。[23]

综上所述,傅斯年与皮影戏的关系表现在三个方面:一、傅斯年主持的史语所重用刘复(半农)等先生在史语所成立的最初十年间收集了大批一向不为文人雅士注目的包括影戏词在内的俗曲资料。二、编辑出版了包括影戏内容在内的《中国俗曲总目稿》和《北平俗曲略》等俗曲研究著作。三、抢救保护了滦州影戏班的一批衰败影偶。这些影戏唱本和影偶,是海峡两岸的学者继续研究中国影戏艺术的珍贵资料。傅斯年、刘复等先辈学者筚路蓝缕,导夫先路,吾辈应当踵武赓续,为实现“科学的东方学之正统在中国”而不懈努力!

3002501908218