引江济淮派河截导污尾水净化湿地设计研究

2022-03-08余婷

余 婷

(安徽省水利水电勘测设计研究总院有限公司,安徽 合肥 233000)

派河,引江济淮之清水廊道,承担江淮沟通段全部水量输送任务,引江济淮通水后要求其水质不低于地表水Ⅲ类标准。为保障派河水质,2014年8月安徽省上报水利部的《引江济淮工程项目建议书》中,提出针对性地采取治污、避污、截污、导污、控污等综合防治措施。派河截导污就是对直排入派河的污水处理厂尾水采取截污导流措施,确保一江清水北上。

依据有关批复,九联圩承担合肥市经开区污水厂40万t/d的尾水净化任务,工程实施后,将直接削减进入派河的污染负荷,为引江济淮输水水质提供有力的保障,并间接改善巢湖水质,推动美丽巢湖建设,因此九联圩湿地的规划和建设,是十分必要的。

1 项目区概况

九联圩位于合肥市包河区牛角大圩内,原为2814渔场区,即利用低洼地产荒地开挖的淡水综合养鱼区。项目区北临丙子河,南濒派河,东与巢湖一堤之隔,内部由连片方块状的鱼塘组成。

本次规划设计的九联圩总占地1395亩,占地已随引江济淮主体工程报批。场地现状为连片鱼塘组成,塘底高程约为6.0m(1985国家高程基准,下同),塘埂高程8.0~9.0m,塘内水位7.5~8.0m,均为平锅底,四周有直立浆砌石护岸。圩内中间有1条长1.8km,宽10~20m的排涝干沟,圩内涝水通过排涝干沟送至丙子河对岸的排涝泵站,最终入巢湖。由于水体长期缺乏流动,鱼塘和沟渠内部水质较差。

丙子河是九联圩北部,是北涝圩高排区的主要排水通道,流域面积17.6km2,河道全长6.05km,底宽10~500m,设计防洪标准为50年一遇。河口建有生态湿地面积30hm2,湿地常水位8.10m,防洪水位8.7m,河口还建有防洪闸及排涝泵站各1座。丙子河非汛期主要依靠天然降雨补给,导致河道内水位较低,水体缺乏流动性,河道水质较差。

2 区域水质、底泥分析

2.1 外河水质

派河位于巢湖西部,是巢湖的一级支流,河道全长60km,流域面积585km2。派河本身是一条重污染河道,入河污染主要为小庙镇、上派镇沿河工业污废水及沿河小区生活污水、经开区污水处理厂、野生动物园污水处理厂尾水等,2020年派河主要指标满足Ⅳ类水标准,派河下段是引江济淮工程输水线路,水质管理目标近期为Ⅲ类,远期为Ⅲ类。

巢湖流域位于安徽省腹地,长江流域下游左岸,流域总面积13486km2。目前巢湖已形成点源面源并重、总磷总氮为主的污染负荷结构;2020年水质主要指标基本满足Ⅳ类水标准,远期水质管理目标为Ⅲ类,中度营养化。

2.2 污水处理厂尾水水质分析

经开区污水处理厂位于合肥市经济技术开发区南部,工程占地约为93048m2,服务面积82km2。污水处理厂共有4期,工程总规模40万t/d。出水设计值在稳定达到GB 18918—2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准的基础上,TP、NH3-N、COD、TN主要指标浓度值分别不高于0.3、1.5、30、5mg/L,基本达到地表水环境质量Ⅳ类标准(TN除外)。

按照河道水质标准(TN不做考核),污水处理厂尾水基本满足河道地表水Ⅳ类水标准。单从出水水质来看,尾水水质已经很好,但考虑到派河在江淮运河输水期水质要求较高,同时污水处理厂尾水存在色度低、有气味、可生化性较差等问题,利用九联圩构建生态湿地,对尾水处理后排放,是非常有意义的。

2.3 九联圩现状水质和底泥分析

2.3.1监测数据分析

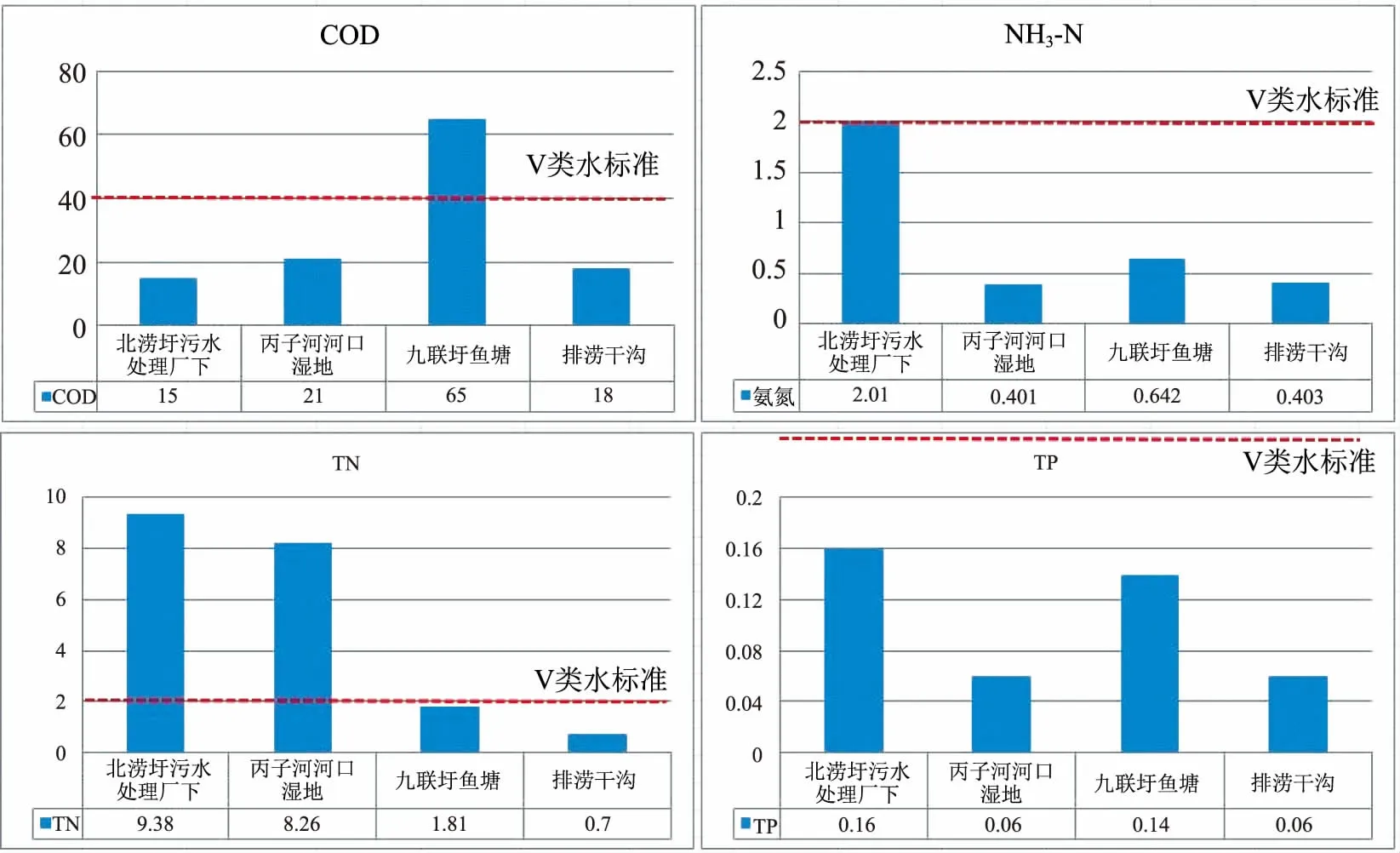

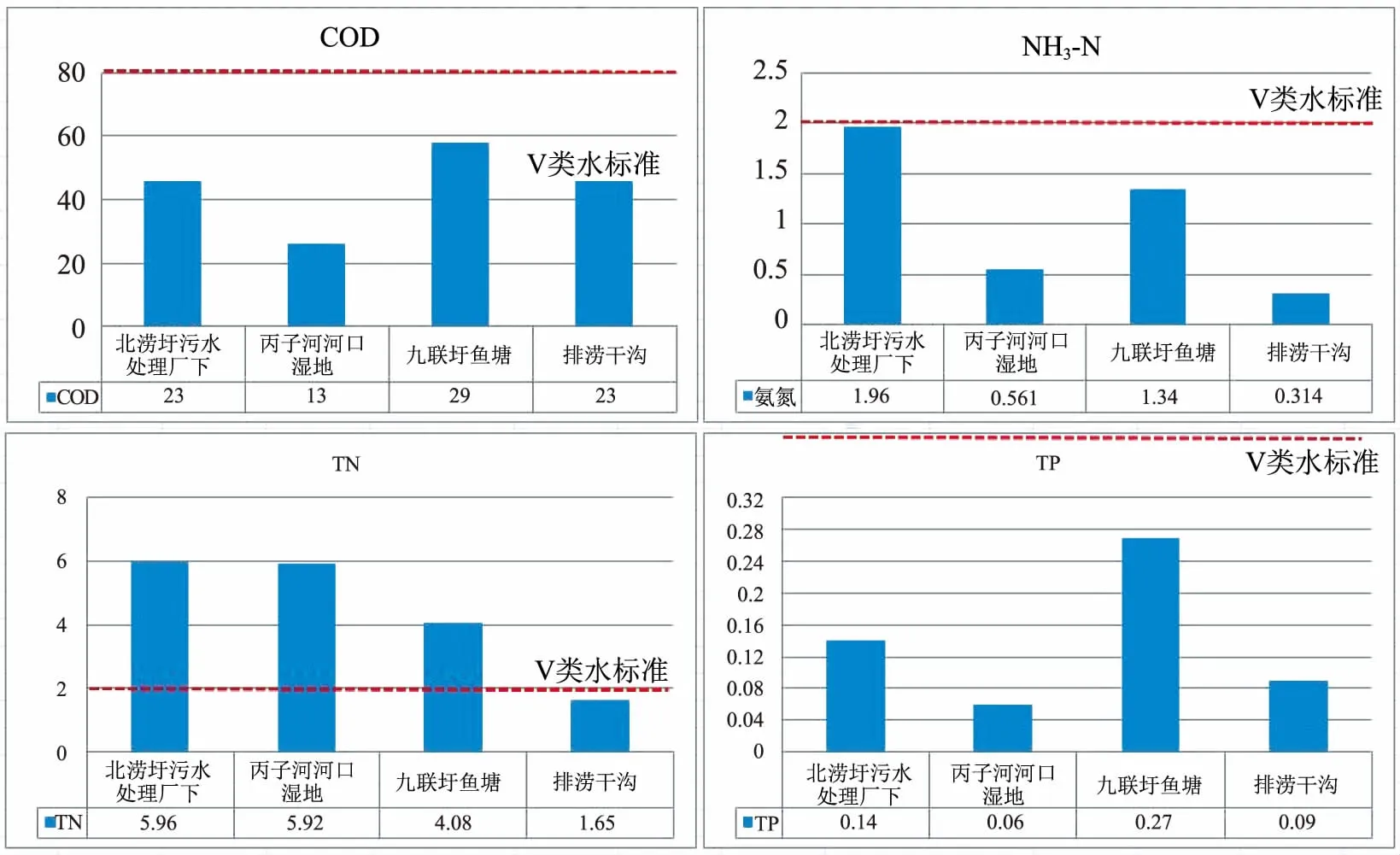

九联圩原为2814渔场区,现状为连片方块状的鱼塘。依据GB 3838—2002《地表水环境质量标准》,采取单因子评价方法(下同)。采用环保部门统计整理的水质监测资料,并结合现场取样监测数据进行分析,评价的主要因子为高锰酸盐指数、BOD5、COD、NH3-N、TP、TN,分别在2019年12月31日和2020年1月31日进行了2次监测,监测结果如图1—2所示。

图1监测数据表明:监测的4个水样中,COD除了九联圩内部鱼塘超标外,其他均达到地表Ⅴ类水标准;TN北涝圩污水处理厂下和丙子河河口湿地超标;TP、NH3-N基本满足Ⅴ类水标准。

图2监测数据表明:监测的4个水样中,COD均达到地表Ⅳ类水标准;TN北涝圩污水处理厂下、丙子河河口湿地和九联圩鱼塘均超标;TP、NH3-N基本满足Ⅴ类水标准。

通过2次水质监测结果,COD除鱼塘区域超标外,基本达到地表Ⅳ类水标准;TN超标严重,4个监测点水质为Ⅴ—劣Ⅴ类;TP、NH3-N基本满足Ⅴ类水标准。其中北涝圩污水处理厂出水水质除TN超标外,COD、NH3-N、TP均优于GB 18918—2002中的一级A标准。

2.3.2底泥现状及分析

重金属含量评估:依据GB 15618—2018《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准(试行)》,参照规范中对水田的农用地土壤污染风险筛选值。九联圩分别在鱼塘、排涝干沟区域各取了1个底泥样,根据检测结果显示,重金属元素不超标,远远低于农用地土壤污染风险管制值。即该区域农产品质量安全、农作物生长或土壤生态环境可能存在的风险低,一般情况下可以忽略,完全符合农用污泥控制标准。

图1 2019年水质监测结果分析(单位:mg/L)

图2 2020年水质监测结果分析(单位:mg/L)

营养盐指数评估:九联圩鱼塘鱼塘底泥淤积情况较好,排涝干沟污染严重,分析原因可能是鱼塘区域原先被承包,底泥清理过;排涝干沟长期缺乏管理,底泥淤积严重所致。

3 设计范围与目标

3.1 设计范围

九联圩位于包河区牛角大圩东北角,北临丙子河,南濒派河,东靠环湖大道,与巢湖一堤之隔。同时也是巢湖风景名胜区、环巢湖湿地公园的重要组成部分。湿地总面积1395亩。

3.2 工程任务

九联圩生态湿地本次建设后的任务有:①构建生态湿地,净化污水处理厂尾水,确保派河清水廊道水质,削减入巢湖污染负荷;②重构尾水生态系统,丰富生物多样性,改善区域生态环境;③保护与展示渔场文化,完善湿地基础设施,发挥湿地科普宣教、休闲游憩功能。

3.3 湿地净化目标

新建九联圩湿地替代补偿原派河天然河道排水的环境容量,避免因派河截导污工程建设加剧巢湖水体污染负荷。根据《安徽省水功能区纳污能力核定和分阶段限排总量控制方案》,该段限制排放总量COD为583t/a,NH3-N为84t/a,即新建九联圩湿地最终COD削减量大于583t/a,NH3-N削减量大于84t/a。经开区污水厂截导污路线示意图如图3所示。

4 生态湿地设计

4.1 湿地进、出水水量及水质

进水水量:九联圩湿地进水水量需要结合丙子河区间来水的汇入综合确定。九联圩进水水量考虑了丙子河天然径流量、区间北涝圩污水处理厂尾水量(2万t/d)和经开区污水处理厂尾水量相叠加,进水流量为5m3/s。

进水水质:尾水水质基本达到地表水Ⅳ类,即TP、TN、NH3-N、COD 4项指标浓度值分别为0.3、5、1.5、30mg/L。考虑到丙子河流域自身存在一定的入河污染负荷,其水体对尾水净化能力有限,从偏保守角度出发,本次工程以污水厂尾水出水水质(物化指标)作为湿地进水水质,即湿地进水水质的TP为0.3mg/L、TN为5mg/L、NH3-N为1.5mg/L、COD为30mg/L。

图3 经开区污水厂截导污路线示意图

出水水量:按照最恶劣工况,即进水水量叠加汛期九联圩排涝流量,排涝标准采用10年一遇24h暴雨1d平均排出,经计算汛期排涝流量为1.2m3/s,即九联圩湿地出水水量为6.2m3/s。

出水水质:单从物化指标来看,污水厂尾水除总氮外,COD、氨氮、总磷均满足河道地表水Ⅳ类水标准,但污水厂尾水存在出水水质不稳定,色度低、有气味、可生化性较差等问题,尤其是污水厂尾水在出厂之前需加入大量的消毒药剂,微生物数量极少,水体缺乏活性,且污水厂尾水成分较为复杂,直接排入对自然水体,对河道生态系统造成不明影响,目前在国内外仍处于探索阶段,一般情况下,都需要在尾水排放末端增设一个人工湿地。故此,本次湿地设计出水水质不对物化指标做定量化考核要求,重点以削减污染负荷总量,重构尾水生态系统,丰富湿地生物多样性为主。

4.2 湿地工艺流程

从工程实用角度出发,按照系统布水方式的不同或水流方式差异一般分为自由表面流人工湿地(FWS)和潜流型人工湿地(SFS)。

九联圩原为2814渔场区,区域内部基本为坑塘水面。鉴于项目区内可利用的坑塘面积较大、湿地污染负荷较低、便于生态系统构建、科普展示和管理维护等角度综合考虑,在九联圩采用全表面流人工湿地工艺。

4.3 进出水线路与规模

湿地进水:丙子河相对九联圩地势、水位较高,在丙子河上设置建筑物,可自流引水进入九联圩湿地,本次规划在丙子河河口新建1座进水涵闸。

湿地出水:常规应设置在湿地末端,考虑到派河复线船闸正在规划设计中,在湿地末端建设排水泵站排水入派河,难度较大。因此九联圩排水仍利用丙子一站原有排涝通道,通过排涝干沟导入丙子河北侧的排涝站,最终通过泵站抽排入巢湖。

九联圩湿地进出水、湿地分区示意图如图4所示。

图4 九联圩湿地进出水、湿地分区示意图

4.4 湿地设计

4.4.1湿地功能分区

九联圩湿地面积1395亩,根据实测的1∶1000地形图,结合现状道路和沟渠坑塘的分布等情况,将九联圩湿地以中间排涝沟为界,划分为3个并联的净化单元,分区净化污水处理厂尾水。其中前端稳定塘面积约277.5亩,湿地单元一面积约217.5亩,湿地单元二约345亩,湿地单元三区位于排涝沟西侧,面积约555亩。

九联圩湿地进水水质除TN过高外,COD、NH3-N、TP基本满足河道地表水Ⅳ类水标准。但考虑到远期巢湖水质要求较高,同时污水处理厂尾水存在出水水质不稳定,色度低、有气味、可生化性较差等问题,本次规划将湿地单元三区作为尾水净化示范区,设计进水流量为2.0m3/s。

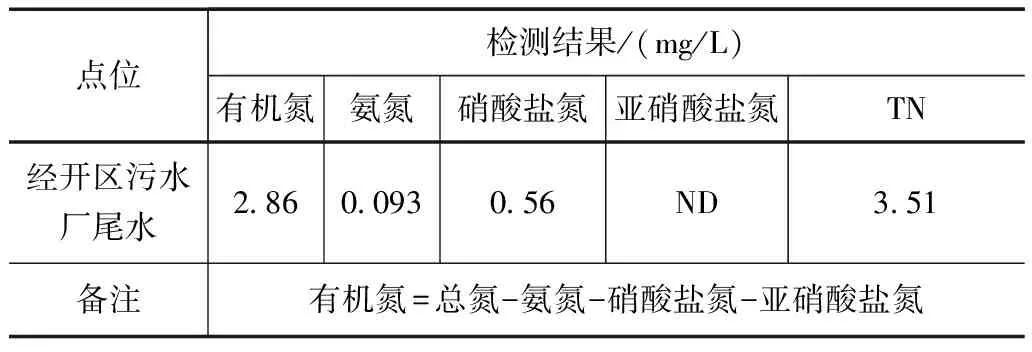

通过对污水处理厂尾水中氮的成分进行检验,可以看出污水厂尾水中有机氮含量最高,占到总氮总量的81.5%,氨氮和硝酸盐氮含量较少。

经开区污水厂尾水中氮成分检测结果见表1。

表1 经开区污水厂尾水中氮成分表

污水中氮的存在形式主要有4种:有机氮(蛋白质、尿素,氨基酸、硝基化合物等)、氨氮(NH4+、NH3)、硝酸盐氮(NO3-)和亚硝酸盐氮(NO2-)。去除机制包括挥发、氨化、硝化/反硝化、植物吸收和基质的吸附、过滤、沉淀作用。其中无机氮(包括NH4+-N和NO3--N)可以被湿地中植物吸收,最终通过植物收割从湿地中去除。人工湿地基质可以通过吸收、吸附、过滤等途径去除一部分氮,但是湿地中氮去除最主要途径是微生物的硝化/反硝化作用。

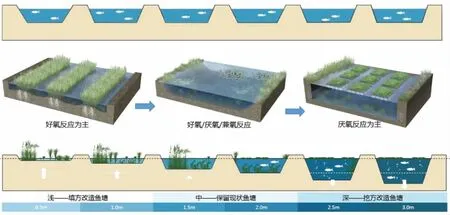

鉴于此,本次将湿地单元三区前端设计曝气塘→好氧塘→厌氧塘的三段脱氮多塘处理系统。第一段曝气塘的主要作用是代谢分解有机物,并使有机氮氨化。第二段氧化塘主要进行硝化反应,将氨氮氧化。第三段是厌氧塘进行反硝化,通过投放藻类增加C源,使硝态氮在缺氧条件下被还原为N2。湿地示范区各块鱼塘之间通过直接开埂、设置涵管或堰坝进行连通,根据不同水深种植不同类型的水生植物。

4.4.2湿地生境营造

九联圩原为2814渔场区,鱼塘长宽,底高程基本一致,本次从生境营造角度对鱼塘进行改造,如图5所示。将现有鱼塘挖深,将其土方填至另一部分鱼塘中,改造成深中浅3个梯度,形成好氧、兼氧、厌氧塘,并植以不同的水生植物,提高氮的硝化反硝化效率。其中好氧塘水深控制在0.5~1.0m,兼氧塘(现有鱼塘保留)水深控制在1.5~2.0m,厌氧塘水深控制在2.5~3.0m。

图5 鱼塘改造示意图

湿地水位控制主要通过水力坡降进行计算。九联圩湿地总长约1.8km,考虑到场地现状为2814渔场区,地形非常平坦,本次通过连通涵管、跌水堰坝控制不同水塘水位及水流方向,湿地整体水力坡降为0.7‰。

同时考虑到现有鱼塘均为直立浆砌石护岸,为利于水生植物栽种,对现状护岸进行改造。现有直立浆砌石护岸保持现状,鱼塘开挖的土方用来填筑边坡,湿地近岸带边坡不得大于1∶5。经计算,鱼塘水下地形改造土方开挖基本平衡,开挖土方48.8万m3,回填土方48.3万m3。

4.4.3湿地生态系统构建

首先要确定以提高生物多样性、优化生态系统结构为主的修复目标;其次结合深潭、浅滩等不同的生境,构建陆生、浮叶、挺水、沉水植物、鱼类、底栖生物、鸟类全食物链,逐步形成稳定的生态系统。

陆域植物配置:以本地自然形成片林景观的树种为主,同时适当增加常绿植物比例,设计中常绿植物总量占50%~60%,用以弥补洪水位线以下植物群落景观在冬季萧条的缺陷,主要乡土树种有:女贞、香樟、桂花、枇杷、水杉、落羽杉等。同时,临水处以多年生草本和灌木为主体,如迎春、凌霄、红花草、芦苇、荻、乌桕、枫杨等。

水生植物配置:作为牛角大圩农业生态园的组成部分,本次在九联圩湿地构建以水八仙为主的水生植物群落,一方面能发挥湿地净化作用,同时带来经济收入,减少湿地植物养护收割费用;另一方面能贴合农业生态园定位,更好的发挥其科普、宣教功能。挺水植物选用千屈菜、黄菖蒲、美人蕉、香蒲等,浮叶植物选择芡实、荇菜、莼菜、荷花、睡莲等,沉水植物选用金鱼藻、菹草、苦草等。湿地共种植水生植物23万m2。并在圩内投放鱼苗和底栖动物,构建健康的水生态系统。

4.5 圩塘湿地设计

九联圩湿地位于肥西派河湿地公园范围内,除了净化尾水、改善入巢湖水质外,还要兼顾湿地普及教育和示范的作用。连片方块状的圩田是九联圩湿地主要组成部分,整齐划一水塘使得区域景观单调,但同时形成了圩田湿地的特色。九联圩湿地设计以尽量保留圩田方块状肌理为原则,对方块状圩田进行功能改造,在满足湿地净化功能基础上,结合湿地栈道、桥梁、垂钓平台、湿地科普馆的设置,打造特色圩塘湿地。

4.6 湿地净化效果分析

项目区的来水主要为经开区污水处理厂尾水,因此湿地进水为持续流且水量恒定。营养元素通过九联圩湿地中会逐步削减。其中,植物在春季及冬季处于休眠状态,不会削减过量营养元素;微生物在温度较低时,活性较差,尤其是水温低于5℃时,对营养元素削减效果大大下降。

表2 湿地净化能力分析表

在气温高于15℃时,营养元素削减较高;气温在5~15℃时,营养元素削减率下降60%左右;在气温低于5℃时,营养元素削减率下降80%左右,即每年的11月16日至2月19日。

湿地净化能力参考相关案例和规范,去除效率见表2。结合湿地面积和净化能力,估算九联圩湿地每年可削减COD、NH3-N、TP污染负荷量分别为1752、87.6、15.33t/a,能替代补偿原派河天然河道排水的环境容量需求。

5 结语

引江济淮工程作为以明渠为主的调水工程,保障输水水质安全是工程建设的关键。派河作为江淮沟通段清水廊道,对沿线的污水处理厂尾水采取截污导流措施,必要性是不言而喻的。本文从打造江淮清水廊道的角度出发,利用九联圩建设尾水净化湿地,通过功能分区、生境营造、生态系统构建等措施,构建特色圩塘湿地。本工程的实施将有效改善区域的生态环境,提高水体自净能力,为圩区类似尾水净化湿地的规划和设计提供参考和借鉴,同时为合肥创建国际湿地城市尽一份力。