基于多维视角的中国式水利现代化内涵初探

2022-03-08赵钟楠

赵钟楠,刘 震,王 冠

(1.水利部水利水电规划设计总院,北京 100120;2.中国科学院地理科学与资源研究所,北京 100101)

现代化是一个世界性潮流,实现现代化是各国人民的共同向往。《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》明确提出了“中国式现代化道路”的重大战略命题,这是一条不同于传统意义上即西方资本主义现代化的发展道路,是在汲取西方现代化的发展经验和中华文化优秀成果基础上形成的、具有中国精神和时代特色的现代化道路。中国式现代化道路需要各个领域各个行业现代化的支撑和保障。水利现代化是中国式现代化的重要组成部分,是全面建设社会主义现代化国家的基础、命脉和保障。对于具有几千年治水史的中华民族而言,实现中国式水利现代化对于中国式现代化的意义尤为重大。虽然关于水利现代化的理论和实践探索在本世纪初已有相关进展[1- 5],在水利现代化的概念内涵、基本特征、指标体系等方面形成一定成果,但当时的研究主要参照和借鉴了西方的水利现代化模式和经验来摹画中国的水利现代化,西方特点体现较多,中国特色体现不足。进入新时代,中国的水利发展取得了举世瞩目的巨大成就,给进一步探索中国式水利现代化道路提供了充足的现实条件和经验借鉴。站在开启全面建设社会主义现代化国家新征程的历史起点上,需要与时俱进准确把握中国式水利现代化内涵特征。本文在已有研究的基础上,结合新时代新形势新要求,基于历史逻辑、现实逻辑、理论逻辑、国际逻辑等多维视角,分析揭示中国式水利现代化丰富、独特、深厚的内涵要义,对于推进中国式水利现代化建设,丰富和发展中国式现代化新道路的内涵和模式具有重大意义。

1 中国式水利现代化的历史逻辑、现实逻辑、理论逻辑和国际逻辑

中国式水利现代化需要从多维视角来综合认识和把握。关键在于抓住“中国”“水利”等关键词,基于悠久历史形成的特有治水文化、基于当今时代展现的特定治水历程、基于国情水情带来的特殊人水矛盾、基于他国实践总结的宝贵经验教训等4个维度的逻辑,即从历史逻辑、现实逻辑、理论逻辑、国际逻辑等4个维度来把握中国式水利现代化的丰富、独特、深厚的内涵要义。

1.1 从中华悠久治水史的历史逻辑视角来看

中华民族五千年文明史积淀和形成的治水理念和工程遗产,为中国式水利现代化建设提供了深厚的历史经验。中国式现代化,不同于西方国家在“批判”和“否定”中世纪愚昧基础上开创,而是从数千年中国优秀传统文化积淀的基础上革故鼎新发展起来的,这种发展模式必然带来对于历史的传承和发扬。水利更为显著地表现出这一特点,一部中华文明史,某种意义上就是一部治水史。中华民族有着善于治水的优良传统,管仲有言“善治国者,必先除其五害,五害之属,水为最大”,兴水利、除水害历来是治国安邦的大事。在几千年治水实践中积累沉淀了丰富的经验和智慧,形成了一系列亘古永恒的人水理念,甚至于把人水理念融入到政治、社会、文化等方方面面,“上善若水”、“水能载舟亦能覆舟”内化于中华民族重和谐、重民本的核心价值理念之中。此外,历代治水大师带领百姓,创造性地建设了至今仍在发挥作用的水利工程。都江堰、京杭大运河等工程所蕴含的对于水文规律的认识、对于治水理念的理解,至今仍熠熠生辉。所以说,中国式水利现代化,是在中华民族悠久灿烂的治水历史基础上的现代化,是丰厚历史积淀在新时代的继承发展而形成的现代化,是传承至今、历久弥新的治水文化和治水理念涵养下的现代化,这些是不同于西方水利现代化、甚至不同于中国式现代化在其他领域的一个显著特点之一。

1.2 从水利发展重大成就的现实逻辑视角来看

新中国成立以来,党团结和带领全国人民开展了波澜壮阔的水利建设,水利面貌发生了翻天覆地的变化。大体来看,水利现代化发展历经了4个阶段。第一阶段,20世纪50—60年代。这一阶段主要是工程水利阶段,在主要的大江大河修建了一批重要的水利水电工程,取得了明显的除害兴利效益,有力促进了经济社会发展。第二阶段,20世纪80年代到90年代初。这一阶段主要是资源水利阶段,逐步从以工程为主转向资源配置为主,以江河流域为单元开展了较为系统的治理和开发,江河防洪、调蓄、供水能力显著提高。第三阶段,20世纪90年代初至21世纪初,这一阶段主要是民生水利阶段,更加重视水利对于民生保障的作用,把水资源开发、防洪调蓄、水生态保护等内容更多地与保障和改善民生相结合。第四阶段,党的十八大以来,这一阶段水利改革发展进入新时代,以习近平总书记为核心的党中央更加重视水安全保障工作,提出了“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路,形成了以水安全保障为核心,坚持工程建设和制度建设相配套的水利现代化建设道路。水利现代化建设取得了重大成就:我们建立了世界上规模最为宏大的水利基础设施体系,三峡水库高峡出平湖,南水北调纵贯4大江河,一个个“大国重器”拔地而起,各类水库从70年前的1200多座增加到近10万座,总库容从200多亿m3增加到近9000亿m3;5级以上江河堤防超过30万km,是新中国成立之初的7倍多;农田有效灌溉面积由2.4亿亩增长到近11亿亩,灌溉面积位居世界第一;累计解决了5.2亿农村居民和4700多万农村学校师生的饮水安全问题,提升了2亿多农村人口的供水保障水平。通过这些,有力保障了大江大河安澜,人民群众从饱受水灾之苦蹂躏的日子中彻底解放出来;数亿亩农田从“靠天吃饭”变成“旱涝保收”,让中国人的饭碗能够牢牢端在自己手上。水利现代化建设越来越体现在保障民生、保障共同富裕等方面。70年来水利建设历程所取得的伟大成就,为中国式水利现代化建设奠定了重要的现实基础。

1.3 从特殊水情特点的理论逻辑视角来看

中国特殊的水情特点以及复杂多变的水文情势,是中国式水利现代化必须遵循的客观规律。“善治水者,因势利导”,治水不同于其他要素的治理,在于治水的特殊性。这种特殊性一方面表现为水文循环的复杂、随机、关联,来水过程的不确定性,使得难以采用一种固定的、确定的治理手段和标准;作为陆生生态系统最为重要的基础性、支撑性的生态要素,水与土、林、草等生态要素相互结合,所以治水必然要与治山、治林等相互联系。另一方面在于我国特殊的水情,地处欧亚大陆东端的中国,特殊的气候模式和独特的地形地貌,使得我国的水情远比世界其他国家复杂。人多水少,水资源时空分布不均是我国的基本水情,水资源总量列世界第5位,但人均水资源量约2100m3,仅为世界平均水平的28%。受季风气候和地形的影响,我国降水空间分布十分不均匀,南北方、东西部、山丘平原差别很大;同时我国不同地区的降水年内年际分配极不均匀,南北方大部分地区多年平均连续最大4个月降水多出现在6—9月,北方河流年径流量极值比可达10以上;而英国、法国、西班牙等西方发达国家受温带海洋性气候影响,全年降水较多,降水量季节分配较均匀。这些特殊复杂性结合在一起,给我国的治水带来的先天挑战,是中国推进水利现代化不得不面对的客观情况。推进中国式水利现代化,必须要遵循治水的客观规律和中国的实际水情,坚持科学治水、系统治水,始终把治水摆在系统的视角,才能探索出一条符合中国的水利现代化道路。

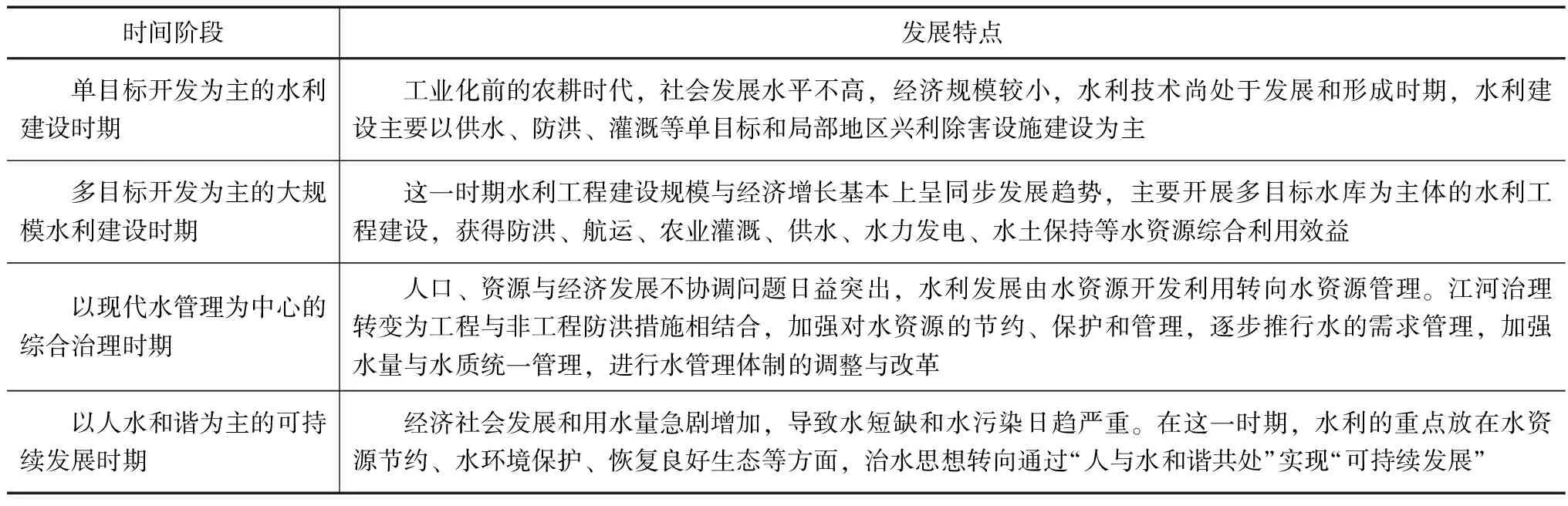

1.4 从西方国家水利现代化正反经验的国际逻辑视角来看

西方国家的水利现代化探索的成功经验和失败教训,为中国式水利现代化提供了经验借鉴和反思案例。类似于中国现代化建设以西方现代化为借鉴,中国式水利现代化的探索,一开始是以西方国家的水利现代化作为模板和蓝图来参考的。西方国家的水利现代化是伴随着资本主义现代化的全过程,肇始于19世纪,基本完成于20世纪中后叶。大致历经4个阶段。第一阶段以单目标开发为主的水利建设时期,到20世纪初基本结束;第二阶段以多目标开发为主的大规模水利建设时期,开始于20世纪初到20世纪50年代;第三阶段以现代水管理为中心的综合治理时期,集中在20世纪的60—70年代;第四阶段是可持续发展时期。通过总结西方国家的水利现代化探索,可以看到,水利始终作为西方国家国民经济的重要组成部分发挥着重要的支撑与保障作用,水利不断吸收最新的科学技术成果进行提升改造,其自身发展也随着经济社会的不断发展而发展。其水利现代化的主要特点是治水思路现代化、基础设施与装备现代化、科学技术现代化、水管理现代化。在借鉴西方国家水利现代化的经验中也要看到,西方文明中的主客对立的哲学观,以及资本主义发展固有的对资源的无限掠夺的特点,也给西方水利现代化带来不少问题。例如前苏联在中亚过度发展灌溉导致的咸海生态危机、美国加州调水导致的旧金山湾水质恶化和海水入侵问题、澳大利亚雪山工程因对生态影响估计不足而导致水源区斯诺伊河出现严重生态危机、“20世纪十大环境公害事件”中的水污染事件等。这些反面教材也给中国提供了重要的反思案例,提醒我们不能一味照搬西方水利现代化的模式,必须结合中国发展阶段和禀赋条件,走出一条中国式水利现代化的道路。

西方水利现代化的阶段分野和发展特点见表1。

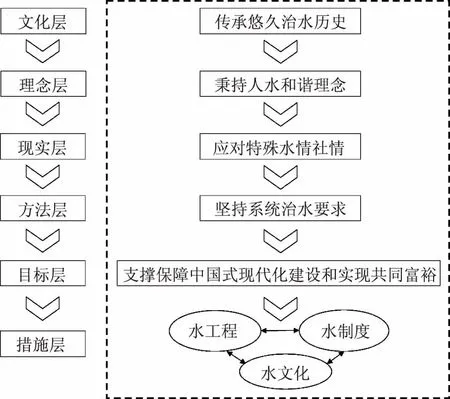

2 中国式水利现代化的内涵要义

综合历史逻辑、现实逻辑、理论逻辑和国际逻辑来看,中国式水利现代化是具有以下丰富内涵的现代化。

(1)文化层面,中国式水利现代化是传承悠久治水历史下的现代化。几千年中华文明的治水史,是我们在新时代推进中国式水利现代化的重要基础。一方面,悠久的治水史给水利现代化提供了丰富的正反经验,都江堰、郑国渠、京杭大运河等水利工程无不体现古人天人合一、遵循规律的治水智慧,而古时延安、唐时关中的治水教训也殷鉴不远。另一方面,治国必治水,作为世界4大古老文明唯一延绵未断的中华文明,悠久的治水史给水利现代化打下深深的中国烙印。

(2)理念层面,中国式水利现代化是秉持人水和谐理念下的现代化。在天人合一理念下,人水和谐的理念早已内化于水利建设的方方面面,在工程建设上,处理好开源和节流、存量和增量、时间和空间的关系,平衡好经济社会发展和生态环境保护对于水的不同需求;在制度建设上,从水资源开发利用为主向节水优先转变,更加强调洪水风险管理、强化防汛调度与洪水资源化,注重发挥大自然的自我修复能力,更加强调水生态制度建设、水生态红线约束、空间管控、休养生息。以此原则为指导,走出一条不同于西方国家人与自然对立,而是以改造自然、征服自然为理念的现代化道路。

(3)现实层面,中国式水利现代化是应对特殊水情社情下的现代化。特殊的水情、巨大的人口、发展需求、保护的压力,加之气候变化带来的不确定性增加,这些外部条件交织下给水利现代化提出了历史性的挑战。破解水利改革发展中的不平衡、不协调、不可持续问题,充分保障经济社会发展对于水安全的需求,充分做好应对水风险带来的灾害影响,不追求所谓的绝对安全的现代化,走出一条发展与安全相协调的水利现代化道路。

表1 西方水利现代化的阶段分野和发展特点

(4)方法层面,中国式水利现代化是坚持系统治水要求下的现代化。中国式水利现代化,不是“头疼医头、脚疼医脚”的技术主义现代化,而是坚持“山水林田湖草沙”系统治理下的现代化。随着科技快速发展和社会不断进步,我国水利建设具有越来越强的综合性、动态性和系统性,突出表现在空间范围越来越大、涉及要素越来越多、层次结构越来越复杂、结果和影响越来越广泛和深远。始终把治水和其他要素治理、把治水和经济社会发展及生态文明建设统筹起来,以水安全为统领,走系统治水、综合治水的现代化道路。

(5)目标层面,中国式水利现代化是有力保障共同富裕下的现代化。共同富裕是中国式现代化重要标志,作为其中的组成部分,中国式水利现代化必然要有力保障共同富裕。这种保障,体现在水利基本公共服务的均等化,流域间、区域间享受防洪安全、供水安全和生态安全的公平性与合理性,经济社会发展的公平性基本得到保障,城市农村、东部西部不同人群享受同等水利公共服务。始终把人民群众最关心、最直接最现实的水问题作为水利现代化发展出发点和落脚点。

(6)措施层面,中国式水利现代化是水工程制度文化融合的现代化。水利现代化,水利工程的现代化是基础。水利工程的数量、规模、布局和运行均满足现代化发展要求,全方位提供防洪安全、供水安全、粮食安全、水生态安全保障,强有力支撑中国式现代化建设。在工程现代化的基础上,需要有治水制度的现代化和水文化的现代化相互补充。治水制度可以有效规范人的涉水行为,水文化可以潜移默化人的爱水意识,只有工程、制度、文化三位一体下的现代化,才是完善的水利现代化。

中国式水利现代化逻辑层次如图1所示。

图1 中国式水利现代化逻辑层次

因此可以认为,中国式水利现代化,就是根植于数千年中国治水历史基础上,针对中国特有的水情条件,以人水和谐为理念,以系统治水为主线,以水安全保障为目标,集水工程、水制度、水文化等多元一体的,为中国式现代化建设和实现共同富裕提供坚强有力支撑保障的水利发展模式和过程。中国式水利现代化建设具有其他国家没有的巨大优势和重要基础:习近平总书记关于治水的重要指示和党中央国务院作出的重要决策部署,为推动中国式水利现代化提供了根本政治保障;国家经济实力和综合国力日益增强,为推动中国式水利现代化提供了重要物质基础;中华民族有着善于治水的优良传统,积淀了丰富经验和文化底蕴,现代治水技术总体步入世界先进行列,为推动中国式水利现代化提供了扎实支撑;全社会对水利发展高度关注,水安全风险意识不断增强,为推动中国式水利现代化提供了良好社会氛围。

3 结语

文章在分析阐述中国式现代化道路的基础上,基于历史逻辑、现实逻辑、理论逻辑和国际逻辑,提出了中国式水利现代化的内涵要义,对于系统谋划新时代推进中国式水利现代化的战略路径提供了参考。并对推进新时代中国式水利现代化建设提出以下建议:

(1)坚持党对治水工作的领导,发挥集中力量办大事的政治优势。

(2)坚持以人民为中心,着力解决人民群众最关心、最直接、最现实的水问题。

(3)坚持系统观念,统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理。

(4)坚持底线思维和风险意识,统筹好发展和安全。