穿海牵天 提升对潜通信保障能力

——跨介质通信技术现状及展望

2022-03-08方尔正李宗儒桂晨阳

方尔正 李宗儒 桂晨阳 /文

声波在水中的传播具有传播衰减小、传播距离远的特点,是在水中具有最佳传输性能的能量形式,已经作为水下目标间的主要通信手段,在科研、探测等领域得到了广泛应用。我国自主研制的“奋斗者”号全海深载人潜水器于2020 年11 月10 日首次探底全球海洋最深处——马里亚纳海沟“挑战者深渊”,使用的系统就是水声通信系统。但是,受限于声波在通过空气-水界面时的反射损耗,声波不能作为空气中长距离通信的有效传输方式。因此水下目标和水上目标的跨介质直接通信尚不能兼顾有效性、可靠性、及时性、机动性、隐蔽性等要求,至今仍然是各国致力研究的重点国防技术。

现有技术及对比

目前,水上目标和水下目标进行通信,主要有以下几种手段:

其一,是长波/超长波(VLF/SLF)通信系统。VLF/SLF 在海水中衰减较其他频段电波小,能够穿透海水进行传播。入水深度可达到100m,传输距离可以达到4000 ~8000km,传输速率为50 ~200bps,基本达到了在深水中对潜通信的要求。但是,VLF/SLF 通信存在许多突出的问题:1)VLF/SLF 只能通过岸基向水下发送指令,不能进行双向通信;2)岸基设备需要庞大的发射天线或超高的发射功率,极易被打击和破坏;3)岸基设备发送信号时使用广播方式,信号存在被截获和破解的可能性;4)水下目标必须上浮到水下45 ~70m 处,展开天线接收通信,降低了水下目标的隐蔽性。美国和俄罗斯建成了用于潜艇通信的超低频通信系统,能够将潜艇的收信深度提高到100m 以下,但是其发信速度很慢,美国的超低频信号发信台每分钟只能发射一个比特,需要约15 分钟才能发射一个3 字符的指令。在实际作战中,主要起到“振铃”的作用,通知潜艇上浮以采用其他通信方式继续接收详细信息。

美国于1982 年建造的极低频通信基站

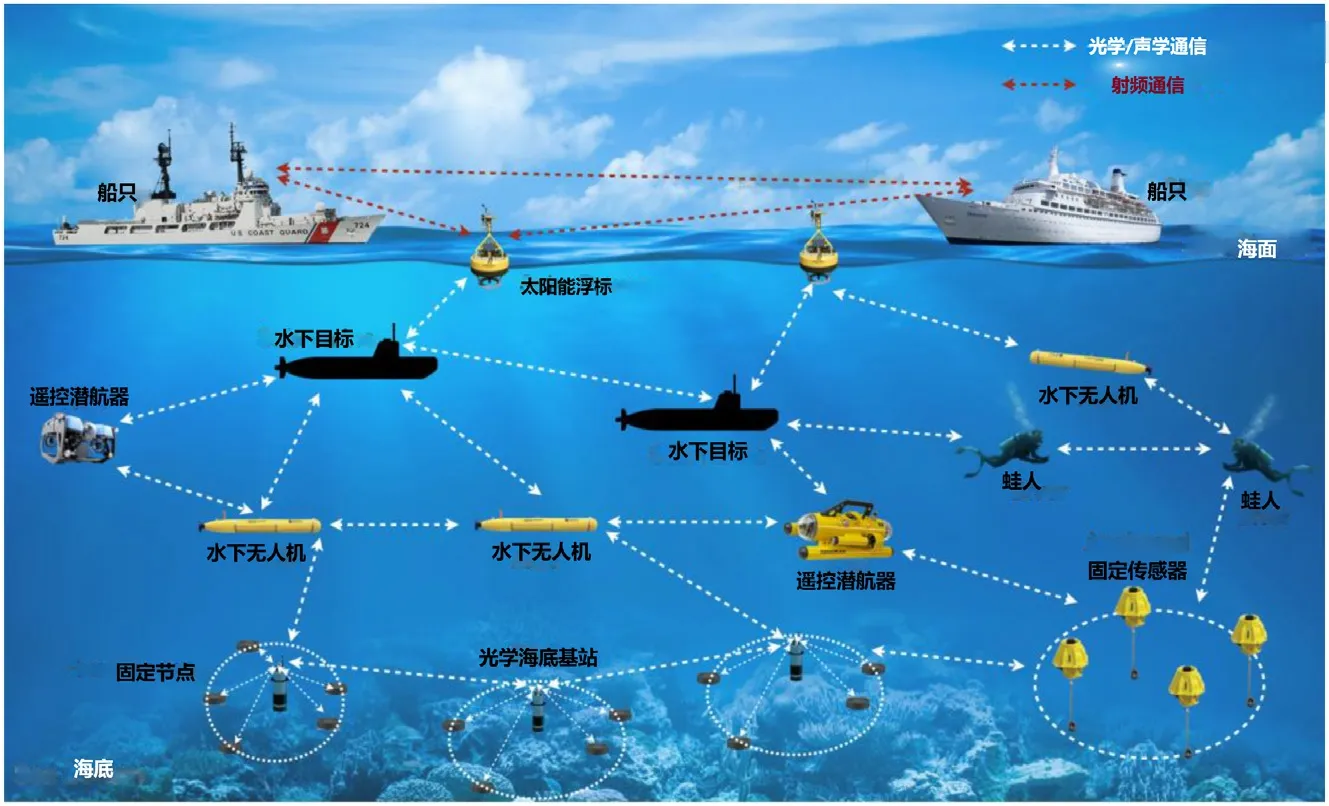

水声网络通信结构

其二,是卫星通信。通信卫星作为一种在高空轨道上运行的中继器,能接收、放大和处理来自地面某点的信号,然后将其转发到地面的另一点。卫星通信能够提供无传播障碍的、全球接续的高质量宽带远距离线路。一颗卫星能够覆盖其视角内的区域;同时可通过采用多条地对地卫星线路延长其通信距离,或者在卫星之间进行中继的方法实现全球卫星通信。卫星通信的频段视信息重要程度、数据量大小的不同,可以采用高频(HF)到极高频(EHF)频段,因此有比VLF/SLF 通信系统大得多的通信速率,能够提供更详细的信息。但由于这些通信频段下的无线电信号难于穿透水体,水下目标使用卫星通信方式接收指令时,必须上浮到表面,展开天线完成通信过程,其移动过程中产生的水丘和开尔文尾迹能够被探测到。

其三,为了解决卫星通信时必须使水下目标上浮进行通信的问题,人们提出了潜载浮标通信解决方案。该方法通过水下大型结构发射的带有天线的浮标与水面舰艇、飞机和岸上基地等平台进行双向通信。根据已有的公开报道,目前只有美国和德国的潜艇具备浮标通信的能力,其中,美国浮标通信能力来自“巡航状态下潜艇双向通信”(CSD)项目,利用可回收系留光纤浮标进行通信。德国的浮标通信能力来自212A 级潜艇装备的“木卫四”(Callisto)潜艇浮标通信系统。该系统利用可重复使用的拖曳通信浮标与外界通信,能够发射和接收超高频、甚高频、高频以及GPS等信号,但并未公布通信速率。浮标通信方式一定程度上解决了传统水下大型结构需要伸出通信天线进行双向通信的问题,但随着合成孔径雷达(SAR)技术的发展,卫星的分辨能力越来越强,浮标伸出水面的部分过多会暴露水下结构的位置,而应用不可回收的无线浮标成本高昂,目前不具备现实可行性。

其四,从概念转向现实的通信手段是水声网络通信。目前,综合性声呐的发展使得声呐同时具有探测、目标跟踪、测距、识别、定位、通信、导航和探雷等多种功能,使得水声通信成为可能。声呐的通信速率与水声通信技术发展息息相关,随着各种水下水声通信装备及水面浮标等的研发成功,声呐通信从水下大型结构之间的直接通信开始向水下网络通信转变。以美国为代表的多个国家已着手建立先进的水声通信网络,如“海网”(SEAWEB)、“持久濒海水下监视网络”(PLUSNet)等。在这种方式中,水下大型结构作为移动通信节点,利用声呐向网络节点收发通信。水下网络既可由有线连接,也可由无线连接。这种通信方式将水下目标纳入大型作战单位的一员中来考虑,更加适合作为水下无人机等小型水下设备与陆地的通信方式。利用通信型声呐进行通信同样存在弊端:1)由于水下声信道不是理想的波导,导致其传输距离受到限制,也容易为主动和被动声呐所探测到。2)水下网络需要提前进行部署。如果网络使用无线连接方式,传输速度受水声通信技术限制,为了提高通信质量需要提前在海底部署通信节点。而有线连接方式则受到线缆铺设范围和成本制约,导致整个系统的灵活性差。3)移动节点必须移动到一定区域内完成通信。4)由于海洋环境的现实因素,水声通信网络不能很好地去中心化,导致网络中必然有几个关键的中继节点,如果这些节点遭到攻击或破坏,整个水声通信网络将会受到极大的影响。

有学者对现行的几种跨介质通信技术的效能进行了指标量化评估认为,现有的几种跨介质通信手段都无法同时满足通信系统中对有效性、覆盖范围、隐蔽性等多方面的要求,这主要是由水下目标多变的使用环境和方法决定的。因此,为保障现代信息化海战场中潜艇的通信能力,除提高传统通信手段的抗干扰、抗截获、抗摧毁能力,发展更加稳定可靠的通信系统外,还应开发、采用先进技术,提高跨介质通信的对抗能力和发信的隐蔽性。

新技术、新方向

除了前文所介绍的一些解决方案之外,也有学者提出一些其他的通信原理、通信手段,但是目前尚未得到成熟的大规模应用。

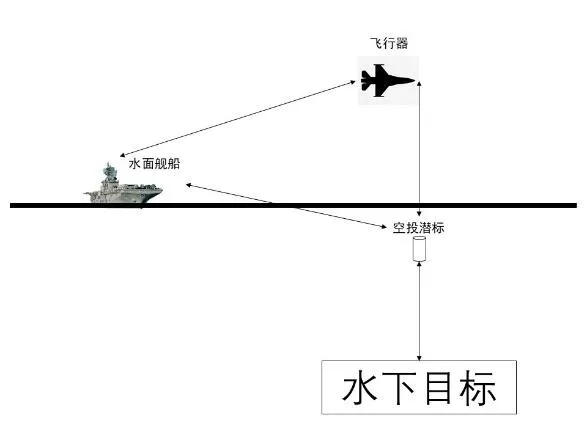

空投潜标通信

目前,为了解决潜载浮标使潜艇位置易于暴露的问题,一共提出了两种解决方案:其一是采用无须回收的潜艇浮标用于通信,通信结束后直接将浮标丢弃。这种方法占用大量潜艇空间,同时成本过高,在短期内难以大批量部署。相比而言,使用空投潜标的方式是更经济、更有效的解决方案。空投潜标是指:令飞机或者无人飞行器运动到指定位置,然后将一个具有水声通信和天线通信的潜标投放到预定位置,潜标在水面之下一定距离工作,用于与水面舰船和水下目标进行通信,工作一定时间之后自行销毁。此外,潜标中还可以附加定位、导航等功能模块,实现一体化系统设计。这种方案中,水下目标无须上浮,因而隐蔽性强、暴露风险小、使用成本相对较低、通信速率高、信息量大,是未来较有希望的实现方案。但这种方法也不是十全十美的:水下目标在航行时,受海底暗流、自身导航误差等影响,其位置可能和预估的位置有差异,导致通信失败的情况发生。

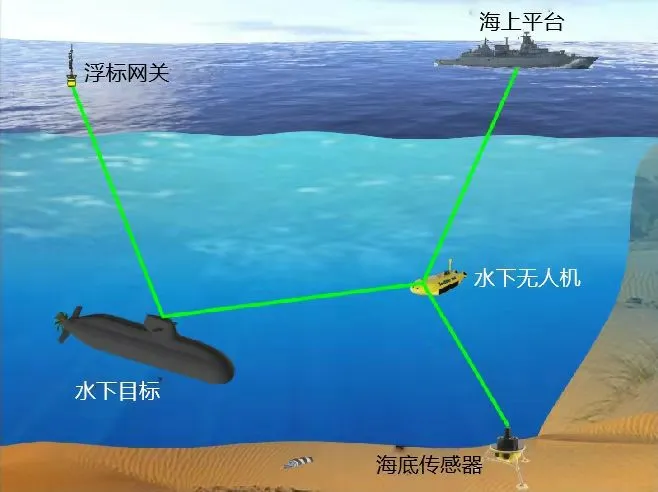

水下激光通信

蓝绿激光通信

1963 年,美国学者在研究光波在海洋中的传播特性时,发现海水对0.45 ~0.55 微米波段内的蓝绿光的衰减比对其他光波段的衰减要小很多,证实了在海洋中亦存在一个类似于大气的透光窗口。在整个可见光波段, 蓝绿光波的衰减最小, 称为“水下窗口”。1971年美国成功研制出名为PLADS 的机载系统,1977 年提出卫星-潜艇通信的可行性,1985 年利用星载激光器与“海豚号”潜艇进行了通信试验,取得了良好的通信效果,1991 年又进行了自制数据光中继实验,成功实现了飞机对潜双向通信,1993 年后系统试验阶段相继转入系统改进和完善阶段。而在2000 年,喷气推进实验室PJL成功建立了一套高鲁棒APT 子系统,2003 年前后PJL 开展了对脉位调制(PPM)接收技术的研究,提出了PPM 接收机模型,对水下激光通信的实用化有着巨大的推进作用。目前,已经提出了陆基、天基和空基等通信方案。国内的激光通信研究虽然较美国、苏联等国家晚,但发展较快,对于激光通信的信道、时延和入水的传输特性等也多有人讨论。

跨水—气介质通信

尽管水下激光通信发展前景比较乐观,但距离大规模实际应用仍存在许多需要攻克的问题:1)大气和海水的随机信道对激光信号传输的影响尚不明确;2)开发大功率、低成本的蓝绿激光光源降低成本;3)如何提高激光通信的保密性和隐蔽性,减少敌人干扰和破环这一关键问题尚需讨论;4)对激光上行通信的机理和技术还需要进一步探究。

中微子通信

中微子是一种不带电、稳定、静止质量近似为零的粒子,由泡利在解释β 衰变损失的动量和能量时提出,并在1956 年被观测证实。研究发现,中微子以光速运动,稳定性相当高,只参与弱相互作用,拥有极强的穿透能力,甚至可以穿透地层而通行无阻,不发生反射、折射、散射和传播衰减等现象。目前,对中微子的研究还处于初步阶段。2012 年,美国费米国家加速试验室的研究人员进行了一次中微子通信试验。他们使用一台粒子加速器,将信息编码成中微子束而后发射并穿过240 米厚的岩石。尽管中微子通信存在理论可行性,但其实验和工程化进展缓慢,根本原因在于中微子的发射和检测依赖高功率的粒子加速器,单次通信的成本高昂,也难以进行小型化、移动化。只有在中微子的产生、传输和检测等多个环节发生技术性革命,才能使中微子通信具有实际意义。

其他新型通信理论

有学者提出了激光声的跨介质下行通信技术,认为用高能激光照射海水,利用光击穿现象将海水在极短的时间内电离成等离子体,等离子体恢复的过程释放能量将形成类似爆炸的剧烈膨胀,最终在液体中辐射声波。这种方式结合了在两种介质中分别最佳的信道物理场,光声转化效率可以达到20%~30%,但还需要进行进一步的外场实验,对实际环境下的激光声信号传播情况进行研究。

还有学者设计了一套包括光-电系统和模拟信号处理的激光探测系统,将光学振动检测的方法成功扩展到了水的表面,利用检测激光反射光线的方法实现了水表面的微小振动探测,进而实现了对水下目标的探测。实验结果表明,这种方法不仅可以在水面平静的情况下使用,也可以在水面有比较剧烈的扰动的情况下使用。当信号频率足够高,能够和水面的振动区分开时,可以检测出水下目标的振动频率。利用频率信息编码,可以实现隐蔽性极高、信息量极大的上行通信。

总结

研究跨介质通信系统,需要兼顾隐蔽性、可靠性、有效性、及时性和机动性等多个方面,这是由海洋复杂多变的环境决定的。拥有性能更强的通信系统,意味着水下目标能够更安全、更隐蔽地执行任务。从整体角度讲,高水下通信能力意味着“网络中心战”的作战方式能够向水下环境进发,保障水下结构获得信息的能力,提高作战指挥系统的效率。