重视体验与感悟,促进学生深度学习

2022-03-08曲秀香

曲秀香

关键词:深度学习;体验感悟;参与主动学习;核心素养

信息时代的来临,让传统的以传递、被动接受为主要特征的学习方式不再适应当今社会的发展,而让学生感觉、知觉、思维、情感、意志、价值观全面参与的注重“体验”与“创新”的深度学习才更适合当前的时代要求。

所谓深度学习。就是指在教师引领下。学生围绕具有挑战性的学习主题,全身心积极参与、体验成功、获得发展的有意义的学习过程。深度学习的核心特征就是“活动与体验”。学生作为主体在探究活动中用自己的身体、头脑和心灵去“亲身经历”知识的发现、观念的建立以及科学思维的形成的过程,从而实现深度学习。美国著名心理学家布鲁纳曾说过:“学习者在一定的问题情境中。经历对学习材料的亲身体验和发展过程。才是学习者最有价值的东西”。所以,为适应社会发展要求,在初中物理课堂教学过程中务必要重视学生在学习活动中的“体验”与“感悟”。让学生全身心主动参与到教学活动中来。从切身感受中获得真实的体验与感悟。

下面以初中物理课堂教学中有关“力”的教学为例。谈一谈教师如何让学生在实践中“体验”与“感悟”。

设计案例一:浮力概念的建立及影响浮力大小因素的猜想探究

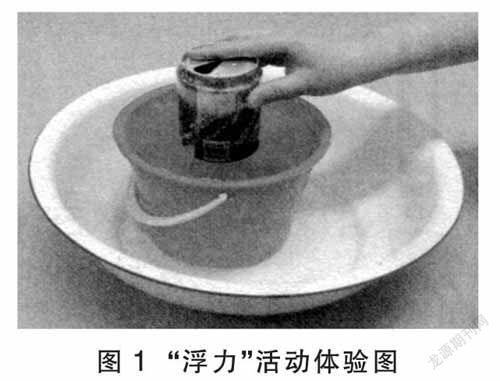

在学习浮力的概念时。让学生用手把空的易拉罐慢慢按入装有水的桶中(图1),引发学生边体验边思考。

教师:把易拉罐按入水中时有什么感受?

学生:手受到一个向上“顶”的力。

教师:这个向上“顶”的力是谁施加的?

学生:易拉罐。

教师:易拉罐为什么会给手这样一个力?

学生:水给易拉罐的。

教师:这个力的方向是——

学生:向上。

教师引导学生思考:手受到的这个向上“顶”的力是水给易拉罐施加的,易拉罐再施加给手。从而让学生得出浮力的概念:浸在液体中的物体受到向上的力,就叫浮力。

教师让学生继续体验、感悟:把易拉罐接着往水里按。随着易拉罐进入水中的深度越来越深,手有什么感受?

学生根据自己的体验很容易就回答出:浮力越来越大。

教師:你还观察到什么?

学生:水面高度越来越高。

教师:根据你的体验。你觉得浮力的大小可能与什么有关?

学生:可能跟物体浸入水中的深度、浸入水中的体积以及排开水的体积有关……

教师:你的猜想是否正确?接下来怎么办?

学生:实验验证。

随着教师设计的学习活动。学生一步步通过亲身实验,经历了浮力概念的建立、方向的确定,还通过体验感悟到浮力的大小可能与哪些因素有关。并通过观察和思考,发现问题、提出问题、引发猜想。并激发学生自主探究的欲望。深切地感受到了科学的真实性和科学思维方式的形成。

设计案例二:摩擦力概念的确立和影响摩擦力大小的因素探究

在学习摩擦力的概念时。让所有学生体验以下3种活动(图2):把手平放在桌面上,用力按住桌面向前推。使手沿桌面向前运动;手平放在桌面上,用力按住桌面向前推,保持手不动;手平放在桌面上保持手不动,也不用力推。

教师:在上述3种情况下。手的感觉分别是怎样的?

学生亲身体验后很容易得出:用力按住桌面向前推。保持手不动。手受到一个向后的阻碍向前运动的力;把手平放在桌面上,用力按住桌面向前推,使手沿桌面向前运动,手受到一个向后的阻碍向前运动的力:手平放在桌面上保持手不动,也不用力推,手感受不到阻碍的力。

教师:通过体验这3种情况。你觉得摩擦力是一个怎样的力?作用在哪?方向向哪?

学生:摩擦力是一个阻碍物体运动的力。作用在两个物体的表面,方向向后。

教师总结并补充说明:一个物体在另一个物体表面上有相对运动或有相对运动的趋势时。在两个物体接触面之间产生阻碍物体相对运动或相对运动趋势的力,这个力就是摩擦力。它作用在物体的接触面上。与物体运动方向或运动趋势方向相反。

得出摩擦力的概念以后。教师让学生接着深入体验:现在把手按压桌面的力加大。再用力向前推。你会感觉到什么?

学生:手受到的阻碍的力更大了:摩擦力更大了。

教师:现在再把手放到粗糙的毛巾表面上用力按压并向前推,感受一下,阻碍的力是否不同?

学生:粗糙的毛巾与光滑的桌面相比。手往前推时,摩擦阻力更大。

教师引导:通过这些体验和日常经验。你觉得影响滑动摩擦力大小的因素有哪些?这些因素与摩擦力大小有什么关系?

学生根据日常生活中的经历和体验可能猜想出很多因素:压力大小、粗糙程度、接触面积等。教师趁势引导学生设计实验方案,通过实验验证猜想的正确性。

如上的教学设计让学生深切地感受到滑动摩擦力的存在。在头脑中形成滑动摩擦力的概念以及影响滑动摩擦力大小的因素。再设计实验验证。特别是根据生活经验学生可能感觉滑动摩擦力的大小与接触面的大小有关。而当设计实验平放木块和侧放木块拉动木块做匀速直线运动时。弹簧秤的示数却都相同。让学生亲身感受到滑动摩擦力的大小与接触面积无关。这种认知冲突,打破了学生错误的前概念。建立新的正确认知。从而让学生确立“实验”是检验真理的唯一标准的观念。不仅培养了学生问题与猜想、设计与操作、证据与论证等实验探究方面的能力。而且提高了学生在思想与方法、反思与评价、求实与质疑、迁移与创新等方面的能力。最终促进学生物理学科核心素养的整体提高。

设计案例三:液体内部压强特点的探究

在学习液体压强时。为了使学生能真正体会到液体内部压强有什么规律和特点。教师设计了这样的探究活动:让学生戴上一次性塑料手套。把手伸入盛有水的高玻璃筒中。

教师:你的手在水中有什么感觉?你观察到什么现象?

学生:塑料手套给手有压力并且塑料手套紧紧贴在手上。

教师:让你的手离开水。你又有什么感觉?

学生:塑料手套就和手分开了。

教师:上面的对比活动。你所体验和观察到的现象说明了什么?

学生:手套在水中的时候。四面八方都会受到水的压力,所以就会有贴在手上的感觉;离开水,压力消失,手和手套分开。

教师总结:这说明液体内部向各个方向都有压强。

教师:液体内部的压强有什么特点?

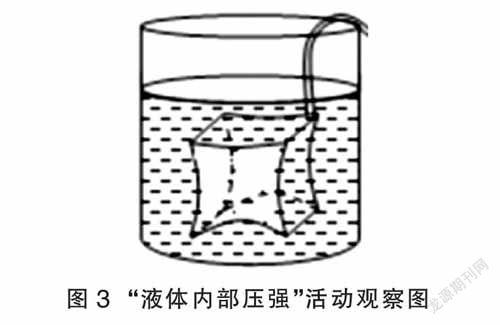

學生思考的同时。教师介绍自制的正方体中空容器,该容器六个面都蒙着橡皮膜(图3),然后将容器放入水中,让学生观察橡皮膜有什么变化?并转动容器至各个方向,让学生认真观察。

学生仔细观察后描述:六个面的橡皮膜均向内出现了一定程度的凹陷。下面比上面凹陷得更深;其余四个面凹陷程度差不多相同。

教师:这说明液体内部压强有什么特点?

学生:都有凹陷.说明液体内部各个方向都有压强;下面比上面凹陷得更深,说明液体内部的压强随深度的增加而增大。

教师:液体内部的压强是不是有上面的特点呢?我们用微型液体压强计来进行定量的测量。用实验探究来证明。

让学生经历猜想与假设、设计实验与制订计划、进行实验与收集证据、分析论证与评估、交流与合作一系列科学探究的环节。

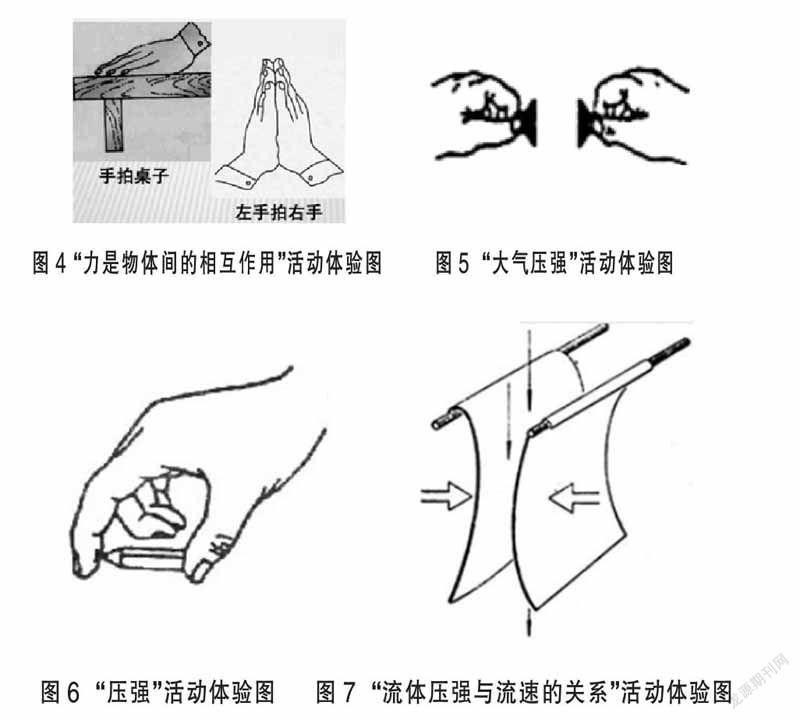

在初中物理关于力学知识的课堂教学中。类似前面三个让学生亲身经历学习过程。并在动手活动中体验感悟的教学案例还有很多。例如,在进行“力是物体间的相互作用”的教学中。设计让学生手掌击打桌子或用力拍掌(图4)等活动,让学生真切感受“物体间力的作用是相互的”:在证明“大气压强的存在并且很大”的教学中。设计用两个吸盘相对然后用力挤压。再让同桌互相用力拉吸盘的挂钩等活动,让学生体验大气压强的存在和大小(图5);在学习“压强”的知识时,让学生通过用手指按压削好的铅笔两头等活动来感受压力相同,受力面积不同,压强的大小不同(图6);在学习“流体压强与流速的关系”时,设计让学生对着两张平行的纸张中间吹气等活动(图7)。

总之,从上面教学设计的课堂实施效果看。在初中物理课堂教学中,让学生动手去做、用眼观察、用耳倾听、用心思考,在经历观察物理现象、形成物理概念、发现物理规律的过程中亲自体验与感悟。因为这样的设计可以让学生全身心主动参与到教学活动中来。从切身感受中获得真实的体验与感悟,运用所学的物理知识解释现象、解决物理问题,让学生像科学家一样思考、探究、推理。形成正确的物理观念和科学的思维方式。并在主动探究中掌握物理科学方法。端正科学态度。达到有意义的深度学习。从而获得物理学科素养的整体提升。