地热供暖项目热储工程评价方法研究

2022-03-07冯保华毛晓楠

冯保华 毛晓楠

(1 森诺科技有限公司 山东东营 257000 2 胜利油田分公司石油工程技术研究院 山东东营 257000)

1 概述

2020 年9 月22 日,国家主席习近平在第七十五届联合国大会一般性辩论上发表讲话,郑重提出中国2030 年前实现碳达峰、争取2060 年前实现碳中和目标。地热资源是贮存在地球内部稳定可靠、清洁环保、可再生的热能,地热产业的发展顺应我国推进生态文明建设、构建绿色能源体系、推动能源革命的大形势[1],对实现碳达峰、碳中和目标具有重要的意义。我国地热资源量较为丰富,年开发利用地热资源总量已位居世界第一,水热型地热资源量折合标准煤12.5×1012t,国内336个主要城市浅层地热能年可采资源量7×108t 标准煤;水热型地热能年可采资源量1.865×109t 标准煤;深度3 km~10 km 范围干热岩年可采资源量8.56×1014t 标准煤[2-4];全国各省(直辖市、区)都投入了地热资源的勘查与开发,共约2 334 处出露温泉,5 818 口地热开采井[5]。

近年来京津冀鲁豫地热能供暖面积快速增长,由2015 年的35%提高到2020 年的74%,成为北方地区清洁供暖的重要绿色替代能源[6]。“十三五”期间,我国建设了北京世界园艺博览会、北京大兴国际机场等一批重大的地热能开发供暖项目,促进了地热能的开发和利用。2021 年4 月14 日,国家能源局综合司发布 《关于促进地热能开发利用的若干意见》(征求意见稿),提出到2025 年,地热能供暖(制冷)面积比2020 年增加50%;到2035 年,地热能供暖(制冷)面积比2025 年翻一番;展示了浅层地热能作为绿色清洁能源的广泛应用和发展前景。

尽管近几年我国地热供暖项目发展较快,但作为一项地下资源开发,开发者们往往更关注地热资源量,而缺少对热储工程的研究。在现有技术体系里,并没有一套统一合理的热储工程开发利用流程和研究方法。缺乏完善的方法体系指导,导致地热项目实施采灌井时随机性较强,使热储压力降低、地热井出水温度降低等问题,从而使地热资源开发效益差,资源利用率低。

2 热储工程评价方法及流程

针对现有地热资源开发体系里不规范、不合理的地热井布局及实施,笔者根据多年地热资源规划及方案的编制经验,总结提出一套针对地热供暖项目的热储工程研究方法,具体评价步骤如下:

步骤1:分析该区已有地热井抽水试验报告。依据抽水试验资料建立涌水量与水位降深的关系。

步骤2:建立地热数值模型。利用已有钻、测、录数据及热储层地质构造、岩性、热物性等参数建立研究区地热数值模型。

步骤3:地热井稳定涌水量论证。利用实际抽水试验拟合公式测算不同降深时的稳定涌水量,同时结合数值模拟手段测算的不同水位降深时热储层厚度与稳定涌水量关系图版,从而确定不同地热井稳定涌水量。

步骤4:回灌井最大回灌量论证。利用数值模型模拟在保持热储层能量相对稳定,地热井维持稳定产能情况下,不同井口回灌压力下的回灌井最大回灌量;再依据研究区地面回灌设备条件及地热井配产状况确定该区回灌井最大回灌量。

步骤5:压力场分析及地热井井距论证。利用数值模型模拟不同地热井井距下热储层压力场分布特征,并结合抽水试验时的Dupuit 公式及库萨金抽水影响半径经验公式确定地热井最佳井距。

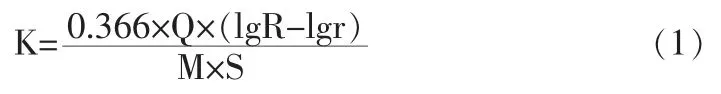

Dupuit 公式为式(1):

式中:K 为渗透系数,m/d;Q 为地热井涌水量,m3/d;R 为影响半径,m;r 为井眼半径,m;M 为热储层厚度,m;S 为稳定水位降深,m。

库萨金经验公式为式(2):

式中:R 为地热井影响半径,m;S 为稳定水位降深,m;M 为热储层厚度,m;K 为渗透系数,m/d。

步骤6:温度场分析及采灌井井距论证。采用数值模拟的方法,计算不同回灌温度、不同采灌井距下,在设定供暖周期内的回灌井冷锋前缘距离,选取冷锋前缘到达不了地热井采暖区域距离作为最小采灌井井距。

步骤7:井网形式论证。根据地热利用资源需求以及地热井稳定涌水量和回灌条件等确定采灌井数比,结合地面实际情况,灵活选取井网形式;常用的地热井布井形式包括两点、四点、六点法井网。

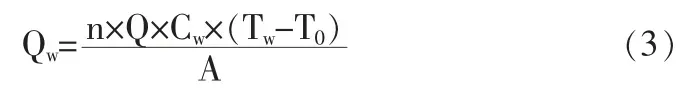

步骤8:区域可采热容量论证。依据地上地下相结合原则,采用水热均衡法计算单位平方公里可采热容量,作为衡量评价热储工程开发效益的依据。计算公式为式(3):

式中:Qw为单位平方公里可采热容量,J/km2;Q 为热水井开采量,m3/d;Cw为热水平均比热容,J/(m3·℃);Tw为地热水平均温度,℃;T0为回灌温度,℃;n 为地热井组数,组;A 为可利用热储面积,km2。

3 评价实例

以河北省H 区为例进行热储工程评价,H 区面积130 km2,总地热资源量5.56×1018J,折合标准煤1.895×108t。其中开发利用的馆陶组总地热资源量2.9×1018J,折合标准煤9.9×107t,可利用地热资源量7.26×1017J,折合标准煤2.48×107 t。馆陶组地热水总储量为6.92×109m3,属于NaCl 型水,矿化度3 133.29 mg/L~3 552.22 mg/L,pH 值7.6,属于非腐蚀性,不结垢的水。

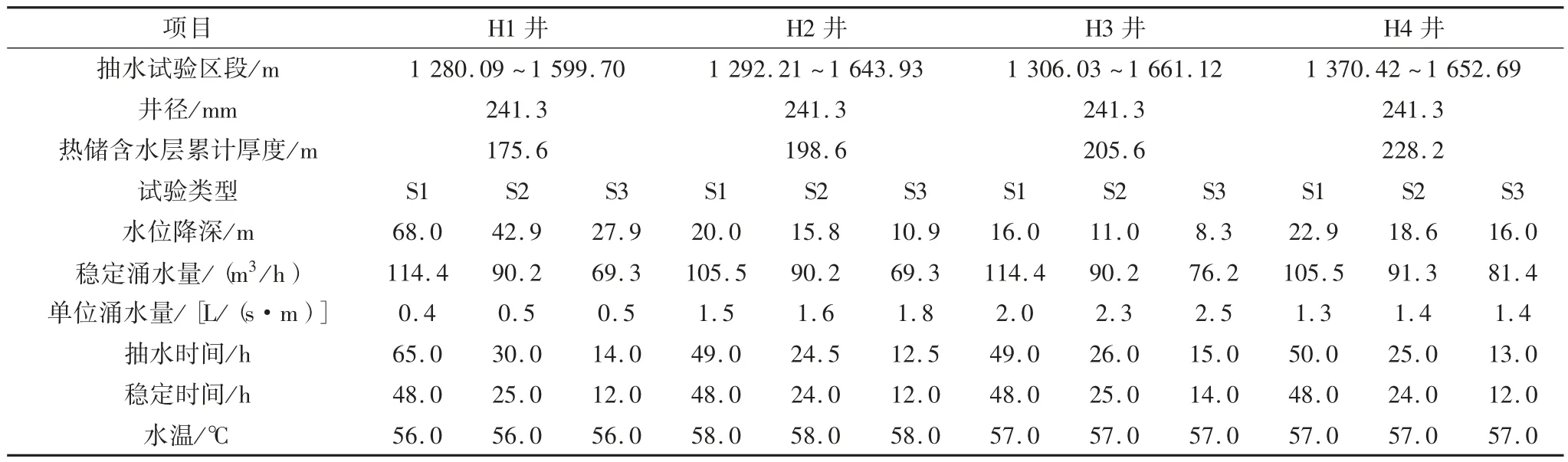

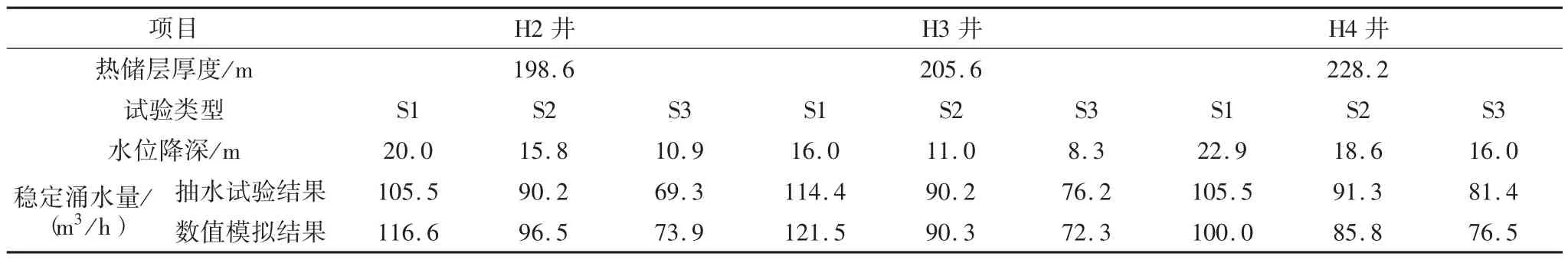

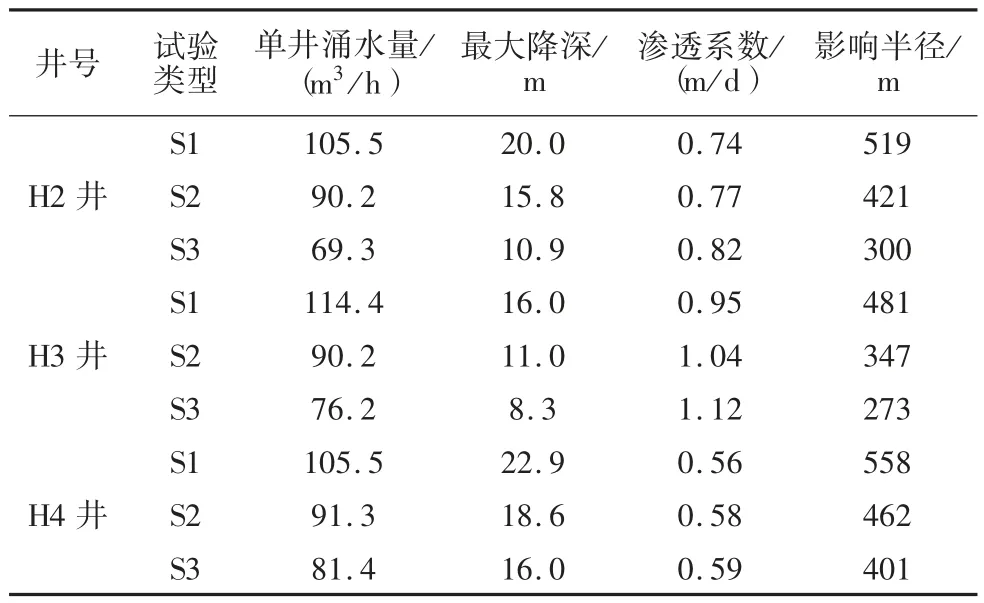

(1)抽水试验分析。目前,H 区已有H1 井、H2 井、H3 井、H4 井完钻,根据地质技术设计要求,4 口井依次进行了大、中、小落程抽水试验(表1)。

表1 地热井抽水试验结果统计表

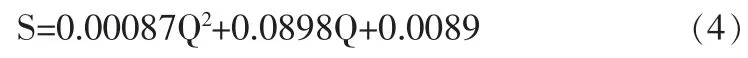

采用曲线误差拟合法,对3 口地热井涌水量Q 与最大水位降深S 关系曲线进行了拟合。采用最小二乘法进行试算,根据《地热资源地质勘查规范》(GB/T 11615—2010)的规定,该抽水试验曲线最适合采用抛物线方程进行拟合,拟合误差C=0.005%,单井稳定涌水量Q 与水位降深S 之间的关系为式(4)。

(2)地热数值模型建立。根据H 区馆陶组热储层厚度分布范围,建立了H 区馆陶组地热概念模型。模型热储层平均厚度为191 m,热储层孔隙度分布为25.3%~31.3%,热储层渗透率分布为1.133 μm2~1.550 μm2,弹性释水系数为1.25×10-5,地热井井径为241.3 mm,热储层温度梯度为3.13 ℃/100 m,平面温度分布为56 ℃~58 ℃,平均地层压力为13.0 MPa。

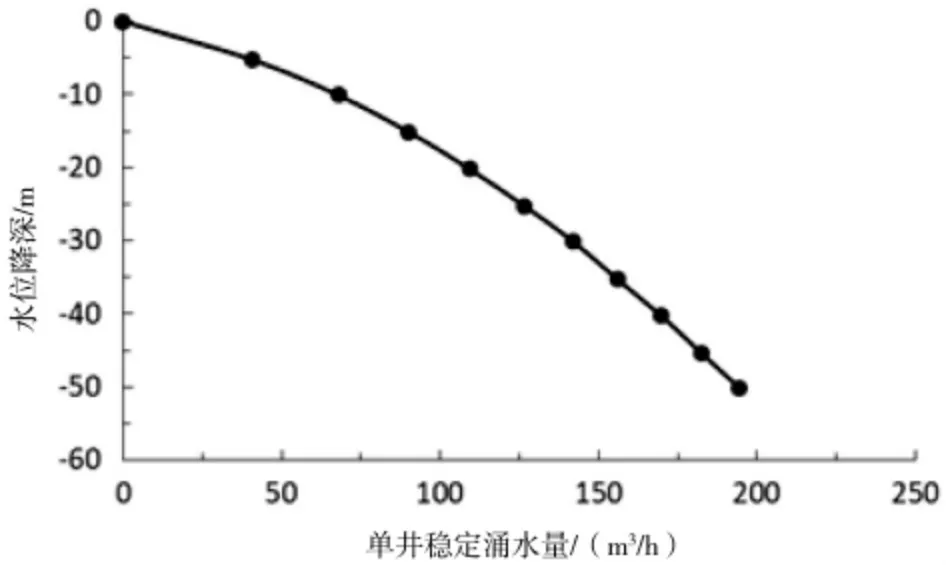

(3)地热井稳定涌水量确定。利用实际拟合的单井稳定涌水量Q 与水位降深S 的公式,结合《地热资源地质勘查规范》(GB/T 11615—2010)要求:“计算使用的压力降低值一般不大于0.3 MPa,最大不大于0.5 MPa”,参考该区域实际地质和开采特征,计算地热井最大水位降深分别为10 m、20 m、30 m、40 m、50 m 时,求解方程获得单井稳定涌水量分别为67 m3/h、112 m3/h、141 m3/h、169 m3/h、194 m3/h(图1)。

图1 地热井稳定涌水量与水位降深关系曲线图

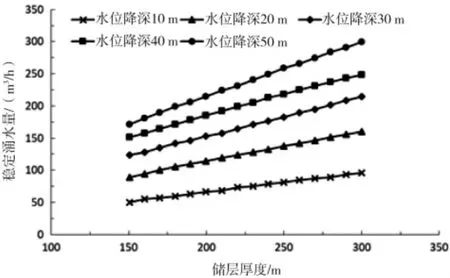

利用地热数值模拟,在不同热储层厚度条件下,计算得到不同水位降深时热储层厚度与稳定涌水量关系图版(图2)。

图2 不同水位降深时储层厚度与稳定涌水量关系图版

通过将抽水试验结果与数值模拟计算结果对比发现,H2井、H3 井、H4 井的计算结果基本吻合(表2)。

表2 抽水试验与数值模拟计算结果对比表

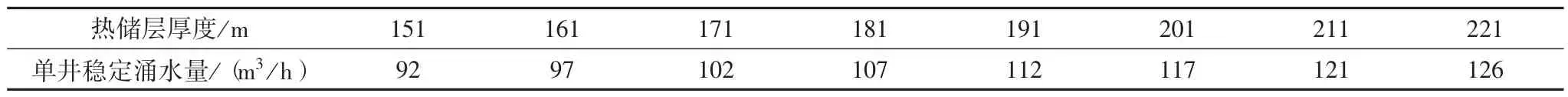

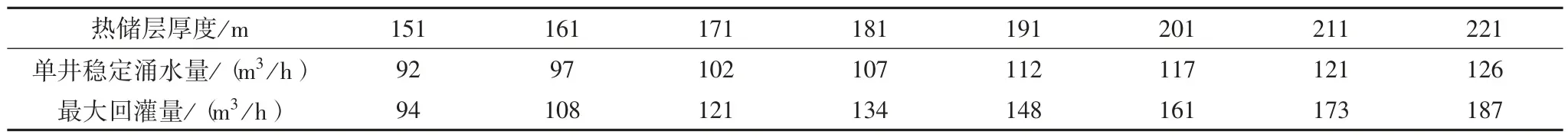

当馆陶组地热井最大水位降深20 m 时,单井稳定涌水量与储层厚度呈正相关性(表3),馆陶组单井稳定涌水量112 m3/h。

表3 水位降深20 m 单井稳定涌水量与储层厚度对应关系表

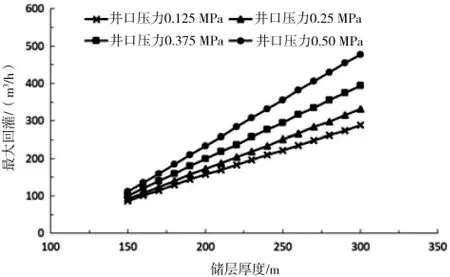

(4)回灌井最大回灌量确定。为保持热储层能量,补充和稳定地热水的产能,提高地热资源利用率,同时保护环境减少热污染,应当考虑部署回灌井[7]。根据H 区馆陶组地热模型,模拟计算了不同井口回灌压力条件下的回灌井最大回灌量(表4),结果显示热储层厚度为191 m 时,井口最大自然回灌量为148 m3/h,证实该区储层吸水能力较好。

表4 水位降深20 m 单井稳定涌水量、最大回灌量与储层厚度对应关系表

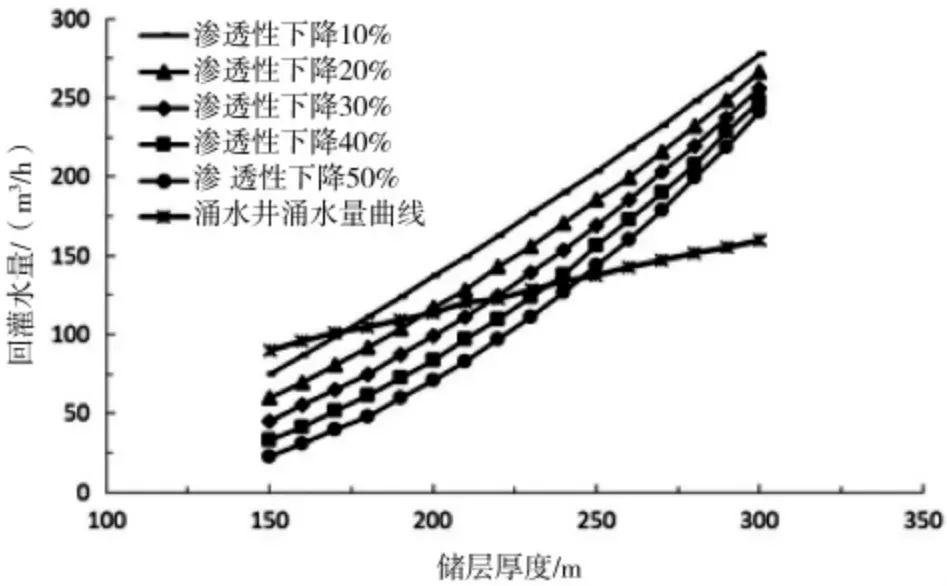

但砂岩热储层低压回灌存在着热储砂岩孔隙被堵塞,灌不进去的技术难题[8]。以无压自然回灌为例,砂岩孔隙热储渗透性下降20%,回灌井最大回灌量小于地热井稳定涌水量(图3~图4)。因此,本区初期可以采用无压回灌,后期随着地层堵塞及其他工程因素影响,预留地面增压回灌条件。

图3 不同热储层厚度不同井口回灌压力下回灌井最大回灌量图版

图4 热储层渗透性下降程度对回灌量影响曲线图版

(5)压力场分析及地热井井距确定。依据单井抽水试验资料,采用承压完整井单井稳定流抽水试验时的Dupuit 公式和库萨金抽水影响半径经验公式计算影响半径(表5)。

表5 根据单井涌水试验计算开采影响半径结果表

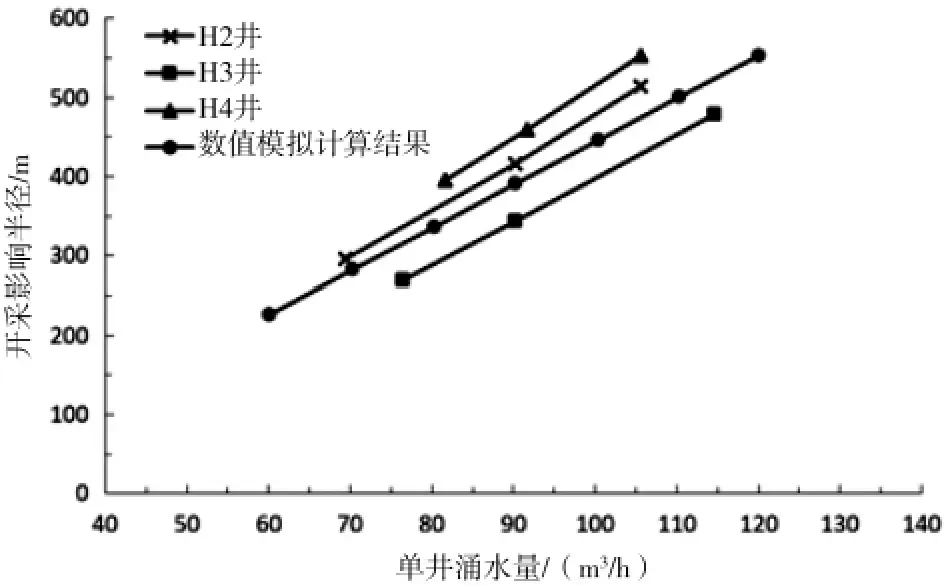

同时利用数值模拟的方法进行影响半径测算,数值模拟计算结果与理论公式计算结果基本一致(表5,图5),单井涌水量越大,其影响半径越大。当单井最大水位降深20 m 时,稳定涌水量112 m3/h,数值模拟计算地热井开采影响半径480 m,因此最佳地热井井距为960 m,取1 000 m。

图5 不同地热井最大涌水量与影响半径关系曲线图版

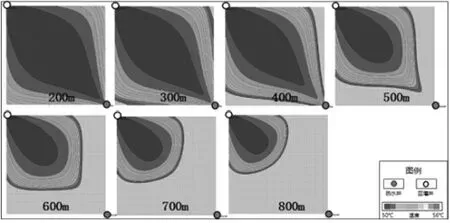

(6)温度场分析及采灌井距确定。利用本区馆陶组地热模型,假设地下供水半径无限大,地热井涌水水温56 ℃,回灌井回灌温度15 ℃,热储层厚度为191 m,地热井最大水位降深20 m,单井稳定涌水量112 m3/h 时,一个供暖周期内供暖120 d,剩余时间恢复水位和地层热量,计算供暖时间100 a,不同采灌井距冷锋推进前缘位置。

模拟结果可以看出,当采灌井距为200 m~400 m 时,100 a的供暖周期内冷锋前缘已经到达地热井井底,造成地热井水温下降(图6)。只有采灌井距大于500 m,100 a 的供暖周期内冷锋前缘才不会到达地热井井底。

图6 不同采灌井距条件下回灌水冷锋前缘推进图

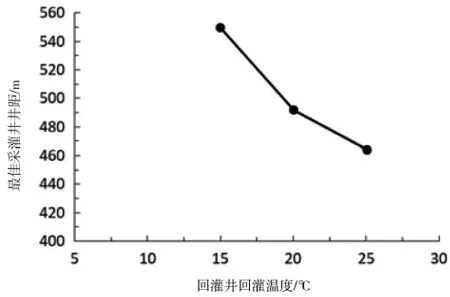

同理,结合H 区基准地层温度,回灌水温按照15 ℃、20 ℃、25 ℃计算最佳采灌井井距,结果显示随着回灌水温从15 ℃升高至25 ℃时,最佳采灌井距由550 m 减小至464 m(图7)。

图7 不同温差条件下的最佳采灌井井距曲线图

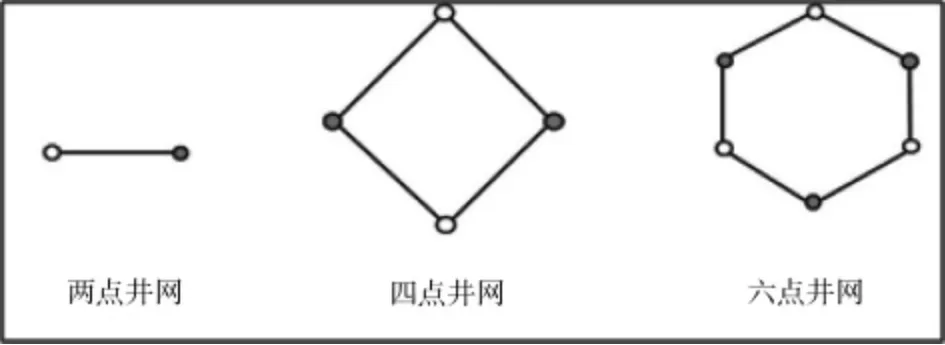

(7)井网形式确定。目前,常用的地热井布井形式包括两点、四点、六点法井网等(图8)。由于地热井部署在城区,地面征地费用较高,为节约投资,在保证区域内采灌井数基本相当情况下,具体布井形式可根据地面小区实际供暖面积进行选取,本区优选六点法采灌井网形式。

图8 不同布井形式井网部署对比图

以回灌井回灌水温15 ℃为例,根据数值模拟结果,一采一灌模式下采灌井间距550 m、地热井间距1 000 m、回灌比1∶1时,开采井井口温度不发生变化,可满足供暖要求。按照H 区面积共可布采灌井141 组,根据地面小区实际供暖位置和征地情况,对地质概念部署结果进行局部调整,调整后H 区规划部署采灌井120 组。

(8)区域可采热容量预测。可利用热储面积按照地热井井控面积进行测算,采灌井井距550 m,地热井井距1 000 m 计算单井组控制面积为0.78 km2。本次规划共设计120 个地热井组,可利用热储面积为93.6 km2。

依据设计单井开采量112 m3/h,涌水温度56 ℃,回灌温度15 ℃,每年开采天数120 d,供暖时间100 a 测算单井开采热容量为5.55×1012J,则区域120 个井组可采热容量为6.665×1014J,单位平方公里的可采热容量为7.12×1012J。

4 结论

(1)我国地热资源丰富,大力开发利用地热能,对推进我国生态文明建设、构建绿色能源体系、贯彻落实碳达峰、碳中和目标要求具有重要意义。

(2)开发地热资源需要对热储工程进行系统的评价,文章提出了一套热储工程研究方法和流程,通过该方法可以确定合理稳定涌水量、合理回灌量、采灌井数、井网部署、合理井距等技术参数,优化热储工程设计,提高地热能开发效益。

(3)以H 区实际资料为例对该区热储工程进行研究设计,结果表明本文提出的热储工程评价方法可满足实际矿场需要。