城市洪涝中人体失稳机理与判别标准研究进展

2022-03-05夏军强董柏良周美蓉王小杰

夏军强,董柏良,周美蓉,王小杰,夏 军

(武汉大学水资源与水电工程科学国家重点实验室,湖北 武汉 430072)

洪涝灾害是当今人类面临的最严重的自然灾害之一,通常会造成巨大的人员伤亡与财产损失。据国际灾难数据库(EM-DAT)统计,2000—2020年间全球共发生自然灾害8 591次,其中洪涝灾害发生次数最多,共计3 451次,占灾害总数的40.2%[1]。近年来中国城市化进程不断加快,城市化在聚集人口及财富的同时,也对城市产汇流过程带来一系列的影响,使得城市孕灾风险上升且对洪涝灾害的承载能力减弱[2]。2011—2018年间,中国年均有154座县市发生严重洪涝灾害,造成了巨大的经济损失[3]。2012年北京“7·21”特大暴雨造成的洪涝灾害,导致77人死亡,6万人被迫撤离,直接经济损失116.4亿元[4]。2016年7月1—6日,武汉累计降水高达560.5 mm,突破有气象记录以来单周累计降水量最大值,短时间强降水超过了排水系统的抽排能力,中心城区162处道路出现渍水,地下通道、地铁站等多个地下空间被淹[5]。在快速城市化与气候变化双重影响下,当前极端暴雨洪涝灾害发生的频率增加,不仅影响城市交通,而且危及群众生命财产安全,已经成为制约经济社会发展的突出瓶颈[6-7]。

开展洪涝灾害风险评估可以科学量化危险等级与受灾程度,为城市洪涝风险管理提供科学依据[8]。行人是洪涝灾害中的主要受灾对象,洪涝灾害中行人的危险程度可以通过洪水作用下人体稳定性来定量反映。在开展洪涝灾害风险评估时,需要将宏观的洪水要素时空分布特征与人体失稳的微观动力学机制相结合,进而具体量化洪涝灾害中行人的危险程度[9-12]。此外,洪涝灾害发生后居民逃生路线的选取,必须依赖于估算每条逃生路线上行人的洪水风险,因而洪水中人体失稳计算公式在逃生路线优选研究中得到了充分应用[13-14]。行人作为城市洪涝灾害中的典型承灾体,仅以水力要素作为判别依据,难以充分反映其在洪水作用下的危险等级或安全程度。已有研究表明洪水作用下行人的安全程度受水流条件(水深、流速、水流流态、紊动特性、漂浮物等)[14-15]、人体特征参数(身高、体重、年龄与健康程度)[16-17]、路面情况(坡度、粗糙程度)[18-19]以及其他要素(能见度、风速)[20]等多方面因素的影响。目前基于水力要素的洪水中人体失稳判别方法,已经列入洪水风险评估的相关规范中。日本与澳大利亚等国家基于水深及流速,给出了洪水作用下人体危险程度的计算曲线[21-22]。2017年中国发布了《城市防洪应急预案编制导则:SL754—2017》[23],该导则中采用洪水要素确定洪水中人体的危险程度及划分阈值。现有洪水中人体失稳判别标准普遍存在经验性较强、机理研究不够深入、普适性较差等缺点,有必要对现有研究成果进行总结与比较。

洪水中人体失稳机理及判别标准,是开展城市洪涝风险评估及逃生避险决策等研究的重要依据。自20世纪80年代以来这方面研究已经成为国内外洪水风险评估的热点问题之一。本文系统总结国内外洪水中人体失稳机理与判别标准的研究成果,重点分析现有失稳判别公式的优缺点及适用条件,同时展望洪水中行人失稳后续研究的主要方向。

1 洪水中行人失稳机理与判别标准研究现状

影响洪水中人体稳定性的因素较多,不同学者在开展失稳机理研究时通常选取来流水深及流速、人体身高及体重作为基本参数,开展不同尺度的水槽试验、力学分析及两者相结合的研究,提出了洪水作用下人体失稳机理及其判别标准[24]。

1.1 洪水中人体失稳的水槽试验研究

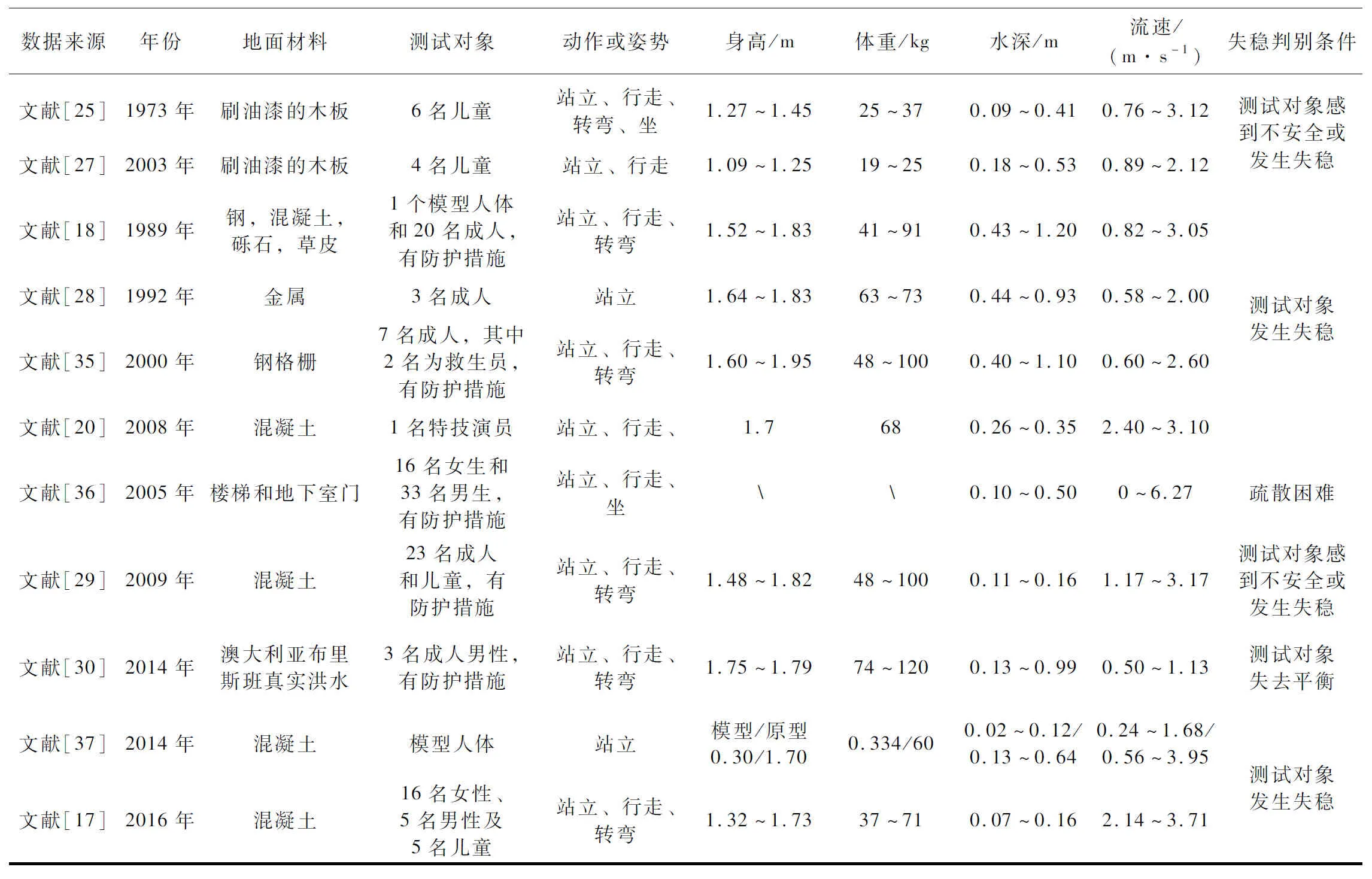

水槽试验是获取洪水中行人失稳临界条件最直观且较为准确的方法。为揭示不同因子对洪水中人体稳定性的影响,过去40 a中很多学者开展了一系列的概化水槽试验研究。表1列出了这些研究的试验设施、测试对象、试验水流条件及所采用的失稳判别标准。Foster和Cox[25]较早采用水槽试验研究了洪水中儿童不同姿势下的稳定性。试验结果表明,站立状态下的稳定性随体重的增加而增加,行走状态下人体稳定性相较于站立状态下有所降低,坐下时人体的稳定性最差。由此可以推测,如行人在洪水中跌倒,就难以起身恢复站立姿势[26]。Yee[27]以2名男童与2名女童为研究对象,开展了真实人体失稳的水槽试验。由于试验对象年龄较小,失稳时临界水深与流速的乘积受测试者年龄影响较大。Abt等[18]基于水槽试验研究了洪水中不同地面材料与坡度下成人的失稳条件,结果表明水深较大时测试对象主要因为力矩不平衡而发生跌倒失稳,该工况下人体稳定程度不受地表粗糙程度影响。高橋重雄等[28]测定了3名成年人在水流作用下的受力情况,给出了不同情况下摩擦力与拖曳力系数的变化范围,同时分析了不同来流方向、地面材料与测试者穿着对洪水中人体稳定程度的影响。

表1 洪水中人体失稳的试验情况比较Table 1 Comparison of the parameters in experiments of human instability in floodwaters

受城市地形影响,洪水通常沿街道向地势较低方向演进,加之城市硬化路面的糙率较小,城市洪水一般呈现出水深小、流速大等特点。针对该情况Russo[29]开展了相关的水槽试验,研究不同能见度、街道纵坡以及行走方向下洪水中人体的稳定性。研究结果表明行人垂直于水流方向穿过淹没道路最为困难。Martínez-Gomariz等[17]对Russo[29]的水槽试验进行了复演,进一步考虑了不同鞋子类型、人体双手是否被占用以及不同测试对象在试验过程中心理感受的影响,该研究发现洪水中行人穿着拖鞋时稳定性最差,而能见度条件对人体稳定性影响不大。此外Chanson等[30]分析了2011年1月澳大利亚布里斯班发生城市洪水时的实测数据,发现真实洪水中水深与流速均波动很大,人体发生失稳时的临界单宽流量普遍小于水槽试验值,因此推测洪水的紊动特性对人体稳定性存在一定的影响,并以此为依据建立了以瞬时流速与水深为变量的洪水中人体失稳条件。城市地下空间在洪涝灾害中容易受淹,人员沿楼梯逃生的稳定性与速度对洪涝风险评估至关重要。Ishigaki等[31-32]及Kotani等[33]采用具有楼梯结构的试验水槽,开展了一系列洪水中真人失稳研究,并给出了相应的稳定性判别标准。

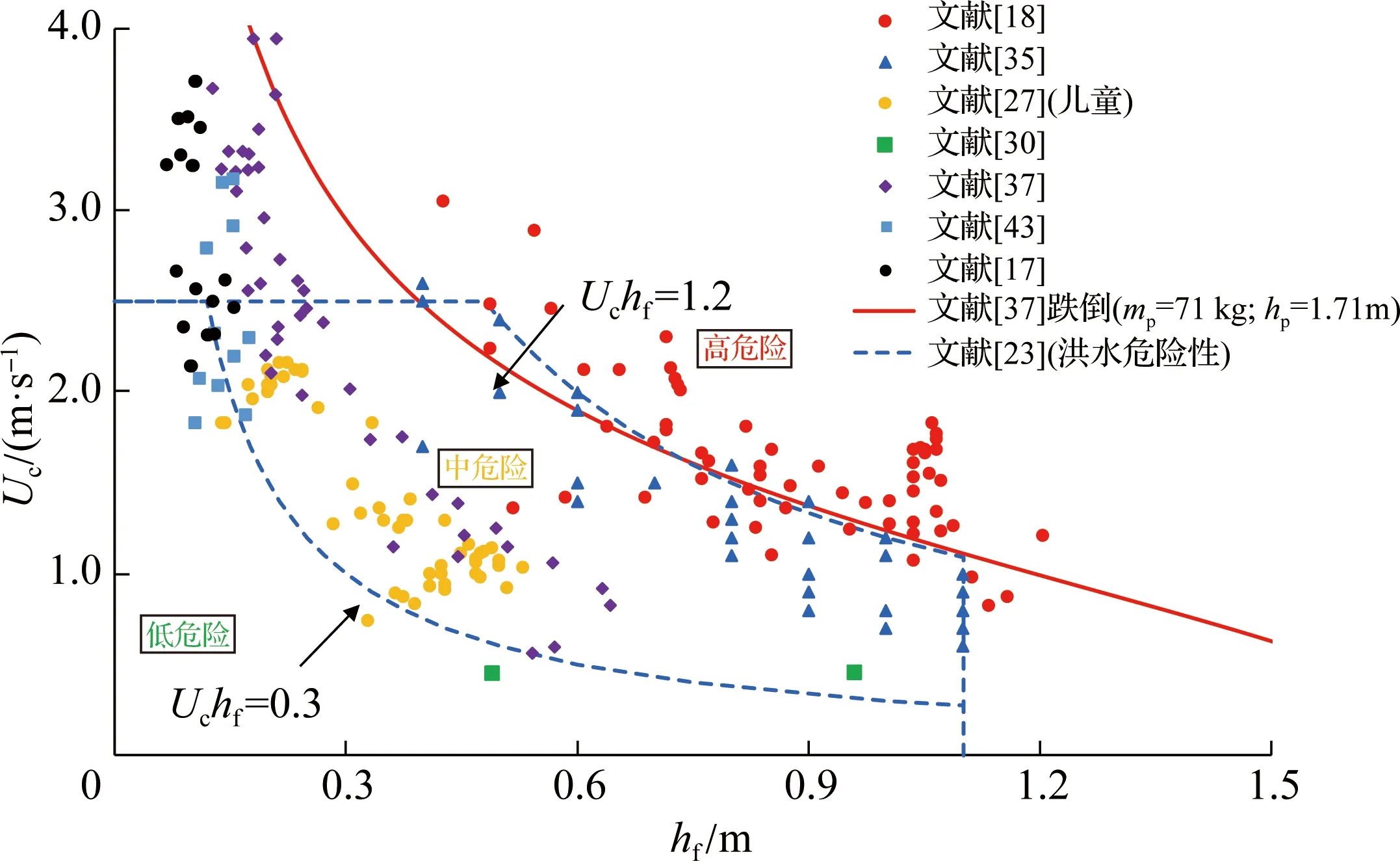

现有洪水中人体失稳的水槽试验研究普遍存在测试标准不统一、试验流态与真实洪水流态不一致、受测试对象生理及心理因素影响较大等缺点。如图1所示,不同试验结果的分散程度较大,所有试验数据进行线性拟合后得到公式的相关系数较低(R2=0.39),因此,仅可认为人体身高和体重之积(hpmp,hp为身高,mp为体重)与洪水中人体失稳时的临界单宽流量(Uchf,Uc为人体失稳时的起动流速,hf为水深)存在一定的正相关关系。Foster和Cox[25]与Yee[27]的试验对象为儿童,且以心理上感觉不安全作为失稳的判别标准,因而研究所得的失稳条件较实际情况偏安全。Martínez-Gomariz等[17]研究了行人穿过涉水街道时的稳定性,相比其他人体保持静止的试验工况,该成果得到人体失稳时的临界单宽流量偏小。此外,为了保证洪水中测试对象的安全,试验中采取了较为全面的安全措施(如带头盔、穿救生衣等),加之室内水槽难以充分反映实际城市洪水较为复杂的流态,故这些试验结果偏于安全。鉴于水槽试验研究可能存在上述不足,Chanson和Brown[34]重新分析了澳大利亚布里斯班洪水的现场观测资料[30],提出了更加保守的洪水中人体稳定性的判别依据。

图1 现有洪水中人体失稳的试验数据汇总Fig.1 Summary of experimental data of human instability in floodwaters

1.2 洪水中人体失稳的受力分析研究

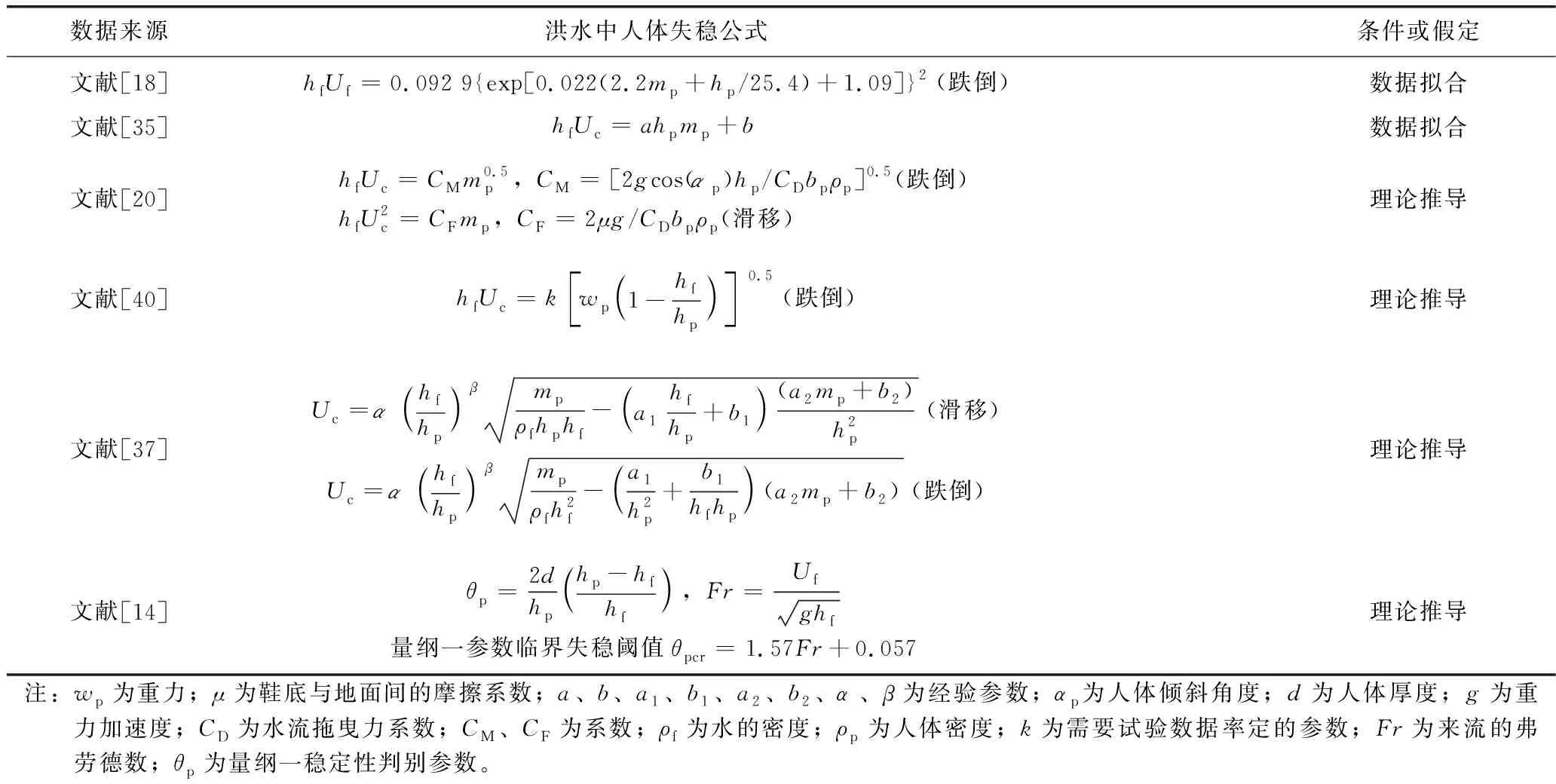

为揭示洪水作用下人体的失稳机理,不同学者开展了洪水作用下人体失稳的受力分析研究。这些研究通常对人体结构进行了一定的简化,即不考虑人体关节的移动以及重心的调整,而将人体概化成具有一定结构的刚体。同时该类研究往往假定人体静止,以便采用静力学方法建立临界失稳状态下的受力平衡或力矩平衡关系。如图2所示,早期研究仅将人体概化为均质的单一几何体,难以有效反映人体在水流中的受力情况。洪水中人体主要有跌倒与滑移2种失稳模式[19-20,37-38]。Keller和Mitsch[39]将人体概化成均质垂直圆柱体,通过建立圆柱体跌倒或滑移失稳时的力学平衡关系推导相应的起动流速公式。Lind等[40]将洪水中的人体概化为圆柱体、长方体与复合圆柱体,推导人体跌倒失稳时临界单宽流量的计算公式,还基于Abt等[18]和Karvonen等[35]的试验结果对已有公式的计算精度进行了评价。这些研究发现来流水深、流速以及人体身高、体重是判断洪水中人体稳定性最关键的要素,地面类型以及坡度的影响较小。Walder等[41]提出了一个适用于不同人群的洪水作用下人体滑移失稳计算公式,并用于分析由泥石流引发的次生洪涝灾害带来的风险。由于该公式假设水深仅淹没人体踝关节,因而未考虑水流的浮力作用。为了更好地反映人体特征,更加复杂的人体几何模型被用于洪水中人体失稳分析。Milanesi等[42]将人体概化为3个圆柱体组成的复合模型,并基于力学平衡关系推导洪水中人体的稳定性,相较于其他公式,该公式在保证精度的同时涉及的参数较少。此外该研究还考虑了地面坡度与水流密度对人体稳定性的影响。Arrighi等[14]提出了一个由水流与人体特征构成的量纲一参数作为失稳判别依据,同时采用三维流体力学模型计算了洪水作用下人体周边的水流要素,计算结果表明水流弗劳德数与人体的淹没程度是评估洪水中人体稳定性的关键参数。

1.3 受力分析与水槽试验相结合的研究

基于力学分析的研究成果通常对水流条件、人体结构及人体受力情况进行了较多简化或假设,为反映这些因素的影响需要引入一些经验参数,但这些参数的确定又依赖于试验数据,故基于纯力学分析的研究成果往往难以准确评估洪水作用下人体的稳定程度。有必要将力学分析与水槽试验相结合,采用力学分析精确刻画人体失稳的动力学条件,从而构建失稳状态下的判别公式,同时结合水槽试验结果率定公式中的相关参数。该方面研究主要以Jonkman和Penning-Rowsell[20]与Xia等[37-38]的研究成果为代表。Jonkman和Penning-Rowsell[20]在英国Lea河的一个渠道中开展了试验研究,并发现小水深大流速情况下滑移失稳是最主要的失稳模式。相较于以往的水槽试验,现场试验更能模拟真实的洪水流态。基于试验结果,Jonkman和Penning-Rowsell[20]将人体概化为长方体进行受力分析,进一步揭示了不同水流条件下洪水中人体失稳机理,并提出了滑移与跌倒失稳时的计算公式。Xia等[37]基于受力分析,采用基于人体工程学的数据计算不同水深下人体所受的浮力,结合河流动力学中泥沙起动的理论,推导出滑移及跌倒失稳时洪水中人体的起动流速公式,同时采用小比尺的人体模型开展水槽试验,率定了公式中的相关参数。Xia等[38]在后续研究中进一步分析了路面坡度对洪水中人体稳定性的影响,提出了考虑坡度影响的稳定性计算公式,同时采用250余组概化水槽试验数据率定公式中的相关参数。

2 不同洪水中人体失稳判别公式的比较

国内外提出的洪水中人体失稳判别公式主要可以分为2类:基于水流要素的简单函数关系、综合考虑水流要素与人体特征的失稳判别公式。本节主要对不同失稳计算公式的类型、适用范围、涉及的假定进行总结,便于研究人员根据需要选用合适的失稳判别公式。

2.1 基于水流要素的简单函数关系

2.1.1 以水深与流速为主要判别依据的经验关系

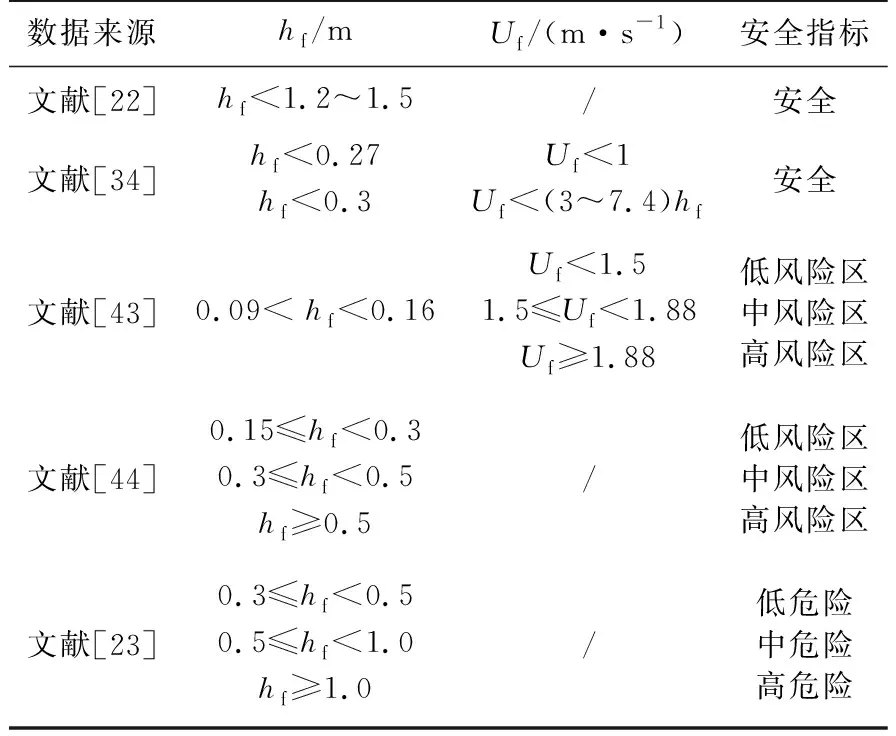

水深(hf)与流速(Uf)是评估洪涝灾害严重程度的2个主要参数。随着洪水水深的增加,行人在水流拖曳力的作用下更容易发生跌倒失稳甚至漂浮,进而直接威胁到行人的生命安全。如表2所示,目前以水深与流速为依据的洪水中人体失稳判别标准较多,但不同学者提出的判别阈值差异较大且经验性较强。SCARM[22]认为水深大于1.20~1.50 m时可能导致人体失稳。国内水利行业标准《城市防洪应急预案编制导则:SL754—2017》[23]分别考虑了内涝积水与洪水对人体的危险性,针对内涝积水时流速较小的特点,以淹没水深为依据划分了3个危险等级,用于城市洪涝风险评估与防洪应急预案编制。实际上洪水中人体所受的水流拖曳力随着流速的增加而增加,水深较小而流速较大时人体在水流拖曳力的作用下容易发生滑移失稳,水深较大时在较小的流速作用下即可能导致人体发生跌倒失稳。因此,选取固定的水深与流速作为失稳判别阈值,难以准确反映人体在不同洪水条件下的稳定性。针对此不足,Chanson和Brown[34]基于对实测数据的分析,考虑了真实洪水较为强烈的紊动特性对人体稳定性的影响,提出了较为保守的失稳判别标准,即当来流流速小于1 m/s且水深小于0.27 m时可认为人体安全;当水深小于0.3 m且流速小于3.0hf~7.4hf认为人体在洪水中较为安全。Russo等[43]针对城市洪涝中水深较小且流速较大的特点,根据水流流速大小划分了3个风险区。

表2 以水深或流速为依据的洪水中人体稳定性判别标准汇总Table 2 Summary of stability criteria using limiting water depths or flow velocities

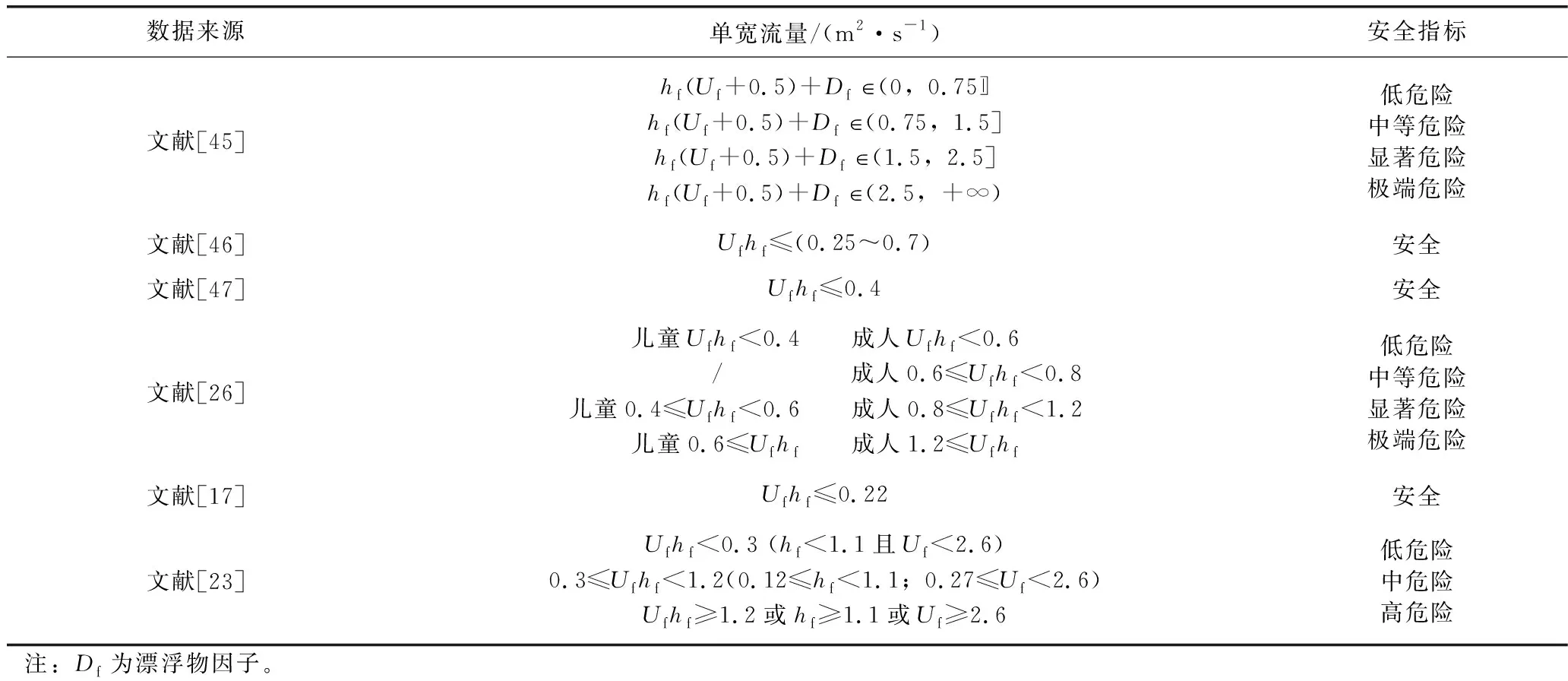

2.1.2 以单宽流量为主要判别依据的函数关系

单宽流量(Ufhf)能够体现水深与流速这2个主要致灾因子,因此能够更加准确地评估洪水作用下人体失稳的风险程度。由表3可以看出,多数学者认为当水流单宽流量达到0.5 m2/s附近时人体将发生失稳。英国Defra和EA 2个机构组织编写的洪水中人体失稳风险评估报告[45]中采用危险率公式作为评估洪水中人体危险程度的依据,该公式涉及水深、流速及漂浮物因子,根据计算所得的危险率划分出4个洪水危险等级。国内水利行业标准《城市防洪应急预案编制导则:SL754—2017》[23]以单宽流量为依据将洪水风险划分为低、中、高3个危险等级。澳大利亚[26]与日本[21]等国家均采用水深及流速的组合曲线判别洪水中人体危险程度。澳大利亚[26]根据水深和流速划分了4个危险等级,并给出了成人与儿童避险的极限曲线。尽管使用基于水流要素的简单函数关系来判别洪水中人体的稳定程度较为方便,但此类方法经验性较强,而且不能充分反映不同人群身高、体重等人体特征参数对稳定性的影响,因而公式的适用范围相对较窄。综合考虑水深与流速的关系式,相比仅考虑单因素的失稳判别关系,能够更加充分体现水流要素对人体稳定性的综合影响,因而具有更强的实用价值。此外由于对人体失稳的定义不同,导致不同标准选取的失稳阈值差别较大。

表3 以单宽流量为主要依据的洪水中人体失稳标准汇总Table 3 Summary of stability criteria using different limiting unit-width discharges

2.2 综合考虑水流要素与人体特征的失稳判别公式

根据研究方法不同,洪水中人体失稳公式主要可以分为基于实测数据的拟合关系与基于力学理论推导的计算公式2类。基于数据拟合与经验分析等方法建立的失稳公式缺乏足够的力学机理,通常仅适用于某一类特定的研究对象,难以评估洪水中不同人群的风险程度。Abt等[18]通过拟合水槽试验数据建立了洪水中人体失稳时的临界单宽流量与人体身高体重之间的指数关系。Karvonen等[35]根据水流条件、人体状况、鞋底与地面的接触情况等将环境分为较好、一般、较差3个等级,认为人体失稳的临界单宽流量与人体的身高体重之间的乘积存在线性关系,且该线性关系会随着环境条件的变化而变化。基于理论推导的洪水中人体失稳计算公式由于考虑了失稳时的动力学机理,因而公式的适用范围较广。Keller和Mitsch[39]与Lind等[40]基于力学分析分别建立了人体滑移失稳与跌倒失稳的计算公式。Jonkman和Penning-Rowsell[20]基于理论推导建立了跌倒失稳与滑移失稳时人体稳定性的计算公式,但由于公式中忽略了人体浮力的影响并假定来流沿水深呈均匀分布,因而无法准确判别大水深条件下人体的稳定性。Xia等[37]建立的公式考虑了水流浮力、流速沿水深不均匀分布等情况的影响,更加符合实际情况。Arrighi等[14]建立了以人体身高、宽度和水深为变量的量纲一参数形式的人体失稳临界阈值,当由水流弗劳德数计算的参数大于该阈值时即认为人体失稳。将不同公式与洪水中人体稳定性的试验结果绘制于图3,当实际洪水的水流参数位于公式曲线下方时即可认为人体安全。

图3 洪水中人体失稳的临界曲线Fig.3 Criteria for human instability in floodwaters

Abt等[18]、Karvonen等[35]提出的公式与Jonkman和Penning-Rowsell[20]提出的人体滑移失稳状态下计算公式具有相同的形式,即当水流单宽流量大于由人体身体参数组成的某一判别阈值时即认为人体发生失稳。相比采用固定单宽流量判别洪水中人体的稳定性,这些公式能够更好地反映不同人体特征的影响,因而具有广泛的适用性。图3还可以看出,人体失稳时的水流条件与水深、流速均密切相关,因此,表2中仅考虑水深或流速的稳定性判别关系的精度较低,难以精确计算洪水中人体失稳的风险程度。Jonkman和Penning-Rowsell[20]与Xia等[37]提出的计算公式区分了人体在洪水中跌倒与滑移2种失稳状态,相较于其他公式考虑了更加复杂的力学机理,但由于涉及的参数较多因而在实际使用中相对复杂,见表4。此外,现有的洪水中人体失稳试验结果多在国外开展,其试验人员的身体特征参数与中国群众略有不同,直接使用这些研究成果指导中国的洪水应急避险与防灾减灾工作可能会带来额外的风险[48]。

表4 洪水中人体失稳公式汇总Table 4 Summary of human instability formulas

3 结论及展望

洪水作用下人体的稳定性计算是开展城市洪涝风险评估的重要内容。目前国内外开展了一系列洪水中人体失稳的水槽试验与理论分析研究,并将提出的判别标准应用于洪涝风险评估与应急避难决策。影响洪水中人体稳定性的主要水流参数为水深与流速,基于水流参数的失稳判别关系由于形式较为简单因而使用较为方便;基于单宽流量的判别关系能够较为充分地反映主要水流致灾因子,因而对试验结果拟合程度较好。除了水流要素外,人体的身高、体重、站立角度,地面坡度及水流漂浮物等均会对洪水中人体稳定性产生一定的影响。为反映这些要素的综合影响并建立更具普适性的失稳判别标准,众多学者基于数据拟合与理论推导等方法建立了洪水中人体失稳的计算公式。但现有公式通常存在适用范围窄、研究条件与实际洪水条件差距大、不能有效评估当前城市洪涝灾害中群众面临的突出威胁等缺点。今后需要从以下几方面进一步完善洪水作用下人体的失稳机理与判别标准研究,并推动相关研究成果的实际应用,最大程度地降低城市洪涝灾害可能带来的生命财产损失:

(1) 揭示真实洪水中行人在运动状态下的失稳机理及判别标准。洪水中群众的避难逃生是洪涝风险管理与防灾减灾亟需解决的关键问题之一。目前对于行人在洪水中失稳标准缺乏力学机理研究,以往研究多基于真人水槽试验,试验工况较少且与实际洪水的流动特点差别较大,研究成果缺乏普适性。有必要研究真实洪水中行人在运动状态下的失稳机理与判别标准,进而指导居民选择合理的避难措施,增强应对洪涝灾害的能力。

(2) 开展过水楼梯上行人的稳定性及判别标准研究。城市地铁站、地下商场等地下空间由于其地势与空间结构的特殊性极易遭受洪涝灾害。洪水沿楼梯灌入地下空间将引起较大的局部流速,给群众逃生造成极大的困难。有必要研究行人在漫水楼梯上逃生的失稳判别标准,基于力学分析及概化水槽试验建立人体沿漫水楼梯逃生的稳定性公式,为城市地下空间受淹时群众逃生避险措施选择提供科学依据。

(3) 构建实际洪水中人体失稳的数据库。目前国内外对于真实洪水中人体失稳的试验或现场观测资料较少,未来需要依靠大数据技术获取互联网上城市洪水中人体失稳的影像资料,估算失稳时的水流条件以及人体的身高、体重等特征参数,进而建立实际洪水中人体失稳的数据库,进一步支持该领域的科学研究及工程应用。

(4) 深入研究洪水中行人站立姿势调整对其危险性的影响。现有洪水中人体失稳研究成果难以指导群众采取合理的措施降低洪涝灾害的风险,未来需要引入运动力学的手段研究人体在洪水中行走时肌肉、关节的受力情况,获得洪水中行走的最优姿势,以提高群众应对洪涝灾害风险的能力。此外还需要引入人体姿态检测技术,获得人体在洪水中行走的最危险姿态并开展该状态下的受力分析研究。

(5) 推动洪水中人体失稳判别标准的实际应用。为了降低特大暴雨洪涝灾害中的人员及财产损失,需要在城市洪涝高精度水动力学模型的基础上结合行人失稳的判别公式,建立洪涝灾害的综合分析模拟系统。预测地表与重要地下基础设施的洪涝过程及行人危险程度的时空分布特点,指导防洪预案编写并提出具体的防洪减灾措施,最大程度地降低洪涝灾害带来的不利影响。