区域水安全评价指标体系构建与应用

2022-03-02邓捷铭贾绍凤

邓捷铭,贾绍凤

(1. 中国科学院地理科学与资源研究所中国科学院陆地水循环及地表过程重点实验室,北京 100101;2. 中国科学院大学,北京 100049)

在城市化进程快速推进与经济建设高速发展的大背景下,水资源开发利用的需求极大增加[1]。现代水安全问题的提出,最主要是供水出现问题和受到水灾威胁。在过去的100 a,全球淡水使用量增加了6倍,自20世纪80年代以来,全球淡水使用量持续以每年约1%的速度增长,但仍有10亿以上人口的生活用水无法保证[2],全球未来水安全态势不容乐观。非传统安全与综合安全研究关注到传统的现实主义安全范式中所忽视的非国家行为体(如资源环境)对国家安全的威胁,逐渐受到广泛关注[3]。水安全作为涉水非传统安全的研究重点,理应上升到人类发展和国家战略的高度[4-5]。21世纪以来,水安全逐渐成为水资源相关领域的研究热点,吸引了联合国、世界银行、亚洲开发银行等在内的各种政府与非政府组织的关注[6-7]。2013年世界水日联合国水组织发布了《水安全分析概要》,讨论把与水有关的一个可持续发展目标列入联合国可持续发展目标的可能性[8]。水安全问题同样对国家安全与地缘政治产生深远影响,特别是沿河国家间水资源调控等敏感问题[9]。水安全作为“一系列政府和非政府机构在治理层面的关键目标”,可以降低政治冲突风险,促进可持续发展,已被列入全球政治议程,获得各国政府高层关注,尤其是与国家安全、区域和平间的关系[6,10]。

如何构建科学全面的水安全评价体系而不脱离水安全的核心内涵,是水安全评价的关键。早期的水安全评价主要通过单一指标评价水资源压力来衡量水资源安全,包括水资源压力指数、水资源开发利用程度[11-13]等。随着对水安全概念的不断完善,已有研究多从不同评价维度构建研究框架,能够在保证各维度相对独立的前提下,满足综合水安全的评价需求,易于发现不同区域主要的水安全矛盾[7,14]。与此同时,水安全评价存在各维度间概念交集难以归类、指标重复选择与度量、指标选择与水本身相关性不高等问题。全面的评价指标体系固然重要,但为了能够精确诊断具体问题,必须缩小概念范围,聚焦主要关注点[6]。为提高水安全评价体系的系统完备性,避免各维度间概念交叉,提升水安全评价问题诊断的精确性,本文基于对水安全定义、内涵与评价维度的相关述评,构建区域水安全评价指标体系,并应用于中国各省水安全评价,以期为相关研究提供一定参考。

1 水安全定义与内涵

水安全是一个复合的概念系统,涉及多学科背景,是在资源利用、生态环境保护、灾害规避等多维综合视角下,对水系统整体状况的一种系统评判,存在复杂性和不确定性[15-16]。水安全分为广义与狭义,广义的水安全包括水资源安全及防洪安全,狭义的水安全指水资源安全[4]。汇总国际权威组织与会议关于水安全的定义(表1),总结水安全重要内涵,具体包括:① 社会、经济以及生态环境等所需要的水量和水质得到保障;② 供水价格具备可承受性;③ 供水及水生态系统可以保证长期维持;④ 对旱灾、洪涝等涉水灾害具备可承受性。基于上述对水安全定义与内涵的总结,本文将水安全定义为:能可持续地以可承受的成本供给数量足够、水质达标的水,保证人类生活、社会经济与生态健康等需求,同时保障水相关灾害的防治安全。

表1 水安全定义Table 1 Definition of water security

2 水安全评价维度述评

2.1 资源安全

资源安全是水安全的核心内容,最有名的水资源短缺评估框架,就是结合了水资源压力和水资源短缺这2个维度评价水资源安全[23]。从资源安全的角度出发,水安全的实质是水资源数量供给能否满足合理的水资源需求,即保证所有人能获取质量安全的供水,满足生活生产需求,其中最为核心的内涵为供水水量和水质。众多水安全定义中提及的安全用水,指数量足够且水质符合要求的供水[19,24]。具体展开来说,从生活、生产需水对象来看,水安全应满足所有社区的家庭用水和卫生需求,保证人人都有获得安全饮水的权利,同时支持农业、工业和能源生产性经济体稳定发展[25];从生态需水对象来看,水安全应保证生态系统最低需水,人类不能挤占过多生态用水而使生态系统崩溃。因此,水安全数量保障评价应判定不同对象的需水是否得到满足。

(1) 数量保障。水资源数量保障一直是国内外水安全相关指标体系中最为基础的一个评价维度,是衡量水安全的首要因素[6]。在衡量区域水资源数量时,前人研究中常常利用人均水资源量等反映地区水资源禀赋情况的指标,没有考虑水资源开发利用的难易程度、水质和生态需水等因素,无法真实反映地区可利用的水资源[26],从水安全的内涵来说,无法准确衡量该地区水资源能否满足各方需求。从供需平衡这一角度衡量水资源数量,即评价供水需求满足程度,更为真实客观。

(2) 可持续性保障。除了保障现阶段数量充足、质量稳定的水资源外,水资源供需还应考虑长期安全,满足人类社会经济与生态的长期需求,即可持续性保障。仅仅考虑当前供水需求而过度使用水资源,将会造成不可持续性,水安全可以理解为可持续发展思想在水相关领域的延伸[1]。国际相关组织在阐述水安全概念时,提及可持续性是度量水安全不可或缺的关键内涵[17,27]。前人研究中,较少将可持续性提升至单独的一个评价维度,而是多将其概念分散在水资源、生态环境等维度进行考虑。水安全的可持续性内涵,应包含水资源禀赋、水资源开发利用(人类需求)和生态需水的长期保障,三者联系紧密,相互影响,因此将可持续性作为一个独立完备的评价维度更为科学。利用水资源禀赋与开发利用指标进行水安全评价时,更多应反映资源能否长期有效地支撑经济社会发展,即资源利用的可持续性。从生态安全的角度出发,生态可持续性应保证生态系统最低需水,维持生态环境系统稳定并避免崩溃。

(3) 质量保障。水资源质量保障,就是让水质满足生态用水和生活生产的水质要求。生态用水的水质保障,即水环境安全,应重点关注水质污染所反映的自然水体水质问题[15,26,28-29]。自然水体水质不仅关乎水环境质量,也影响到水资源的可利用性。根据不同区域与评价尺度的数据差异,衡量水环境的指标也存在差异。评价水环境的指标容易重复选择,如果将综合性的指标和单项水质判别指标均纳入评价体系,就会造成指标冗余,造成相关指标重复度量。比如较为常见的河流水质达标比例[30-32],是一个包含了COD等单项指标的综合性水质判别指标。生活生产水质保障,除考虑饮用水源水质外,还应该评价经过管网运输后的用水终端水质是否符合水质标准。

2.2 其他维度

(1) 经济安全。经济安全强调水资源能够保证经济的平稳运行,不能因水价不合理而使当地优势行业丧失市场竞争力[25]。对于企业来说,需要充分考虑当地经济结构和发展程度,避免用水支出过高,保证当地企业稳步发展;对于个人来说,水安全即有负担得起的水资源以满足饮用、洗涤和生计需要[33]。水安全强调生活用水是基本人权,保证人人都有获得安全用水的权利,这其中用水成本的可承受与否是影响用水户能否获取足够用水保障的关键,尤其是在经济发展水平较差、人均收入较低的地区。前人研究中将用水成本纳入水安全评价维度的研究较少,少数学者考虑将生活用水支出纳入水资源可获取性评价中[30],但鲜有将用水可承受性作为水安全单独维度进行系统性评价与探讨。一些研究虽考虑了经济安全的评价内容,将GDP等经济社会数据指标或工业万元增加值用水量等用水效率指标纳入水安全评价[34-35],但该类指标与水资源关系不密切,不能体现经济安全在水安全评价中的真正内涵,反而降低了评价结果对水安全问题诊断的灵敏度。

(2) 防灾安全。从灾害风险角度出发,水相关灾害防治关乎社会安定、经济有序发展以及人民生命安全和财产安全保障,是水安全重要内涵。许多研究将洪水、干旱等水相关灾害及其抵御能力列入评价水安全的一个重要维度[27,29,36],其中大部分研究将不同灾害统一囊括为一个评价维度,没有考虑其与水安全其他维度内涵是否存在重复。如旱灾的发生主要是危及淡水的可用性[37],其本身含有水资源数量的内涵,是衡量农业需水满足程度的一个重要指标,应纳入水资源数量的评价范围。

(3) 粮食安全。一些研究将粮食安全作为水安全评价的一个维度,将粮食产量等指标纳入水安全评价[34]。从粮食安全的视角考虑水安全是必要的,但应回归于水资源本身,从水对粮食的支撑保障出发,即农业供水是否满足农业用水需求,而非简单将粮食产量直接纳入水安全评价中。

3 区域水安全评价指标体系构建

本文充分考虑水安全相关学科背景,以层次分析法的分析决策原理,从水安全重要内涵出发,紧扣“水”这一核心,构建数量充足性、水质符合性、可持续性、成本可承受性和防洪安全保证性5个评价维度,由农村饮水安全人口百分率等20个指标构成的区域水安全评价指标体系(表2)。水安全评价涉及宏观、中观、微观等不同尺度,从高到低分别为国家、区域(省域或流域)、城市等。本研究涉及的水安全评价为区域尺度,指标选取在满足数据获取性的前提下,充分考虑是否能有效表征区域尺度的水安全情况。

表2 区域水安全评价指标体系及权重Table 2 Evaluation indicators system and weight of regional water security

(1) 数量充足性。衡量区域水资源的数量是否可以满足工农业等经济活动和人类生活需求,从需水数量满足程度视角出发,反映可供水量满足需水的程度。其中,农村(生活)需水保障以农村饮水安全人口百分率度量,城镇生活及非农生产需水保障以城镇自来水普及率度量,农业需水保障以旱灾成灾面积率度量。

(2) 水质符合性。衡量水质是否满足生态用水和生活生产的水质要求,从自然水体水质和供水水质2个层面进行评价。其中,自然水体水质以河流、湖泊及城市集中饮用水水源水质达标率度量,供水水质以城镇自来水供水水质达标率度量。

(3) 可持续性。衡量水资源保证自身数量、人类开发利用需求以及满足生态功能需求的能力。保证自身数量,即水资源可持续性,以当地水资源及客水增减率度量;保证人类开发利用需求,即水资源开发利用不能因消耗历史存量资源而不可持续,以地表水开发利用率与地下水开采率度量;满足生态功能需求,即生态基流得到基本保障,不能因水资源利用不当而引发水生态退化,以河流出境流量率和重要湖泊面积变化率度量。

(4) 成本可承受性。衡量生活、生产的水价承受能力和社会的供水成本承受能力。水价承受能力衡量生活、生产等水价水平是否超过各类用户的承受能力,以生活用水支出比例和水价经济增长弹性度量;供水成本承受能力评价社会是否有能力承担供水的全部成本,以边际供水成本比例度量。

(5) 防洪安全保证性。衡量区域洪涝灾害发生情况以及防洪能力,从洪涝危害和防洪能力2个方面进行评价。洪涝危害反映地区受到洪涝灾害影响的范围以及产生的经济、人员等损失程度,以洪涝人口死亡率、损失率和发生内涝城市百分率度量;防洪能力反映区域防治洪涝灾害的工程保障能力,以堤防防洪标准达标率度量。

该指标体系较好整合了水安全相关学科概念,在前人研究的基础上进行改进与完善,一定程度上提高了水安全评价的科学性与合理性:① 基于水资源供需平衡视角设置水资源数量充足性评价维度,纳入防灾安全中的旱灾相关指标,避免了水资源短缺在供水保障和防灾安全中的概念重复,有效规避了利用资源禀赋指标评价水资源数量的劣势;② 从可持续性视角考虑水资源禀赋类指标,结合水资源自身、水资源开发及生态环境的可持续用水需求,将可持续性提升为一个独立完备的评价维度;③ 前人研究中较为忽视水安全内涵中的用水成本,本文基于经济安全构建了成本可承受性评价维度,从生活水价、生产水价和供水成本3个维度系统性评价了成本可承受性。

4 中国各省水安全评价

4.1 基于专家群决策的指标权重量化与数据标准化

专家群决策是通过集结专家组进行决策、利用相关数理统计方法将决策结果定量化、并进行一致性检验的方法。本文利用专家群决策法对指标权重及部分指标标准化阈值进行研判确定。

(1) 指标权重量化。利用层次分析法构建各维度及指标间两两判别矩阵,向全球水安全相关研究与行业的28名权威专家进行2轮指标制定及权重打分的问卷咨询。根据第1轮专家咨询意见,对评价指标体系的指标进行调整,之后将第1轮打分情况与数据分析返回给各专家,并进行第2轮的打分。通过收集各专家对各准则层、子准则层及各指标间相对重要性的定量打分,利用判别矩阵计算各指标对子准则层、子准则层对准则层、准则层对目标层的权重系数(如表2所示)。由于打分数据不满足正态分布,因此利用多配对样本的非参数检验方法——Kendall协调系数(W)法对结果进行一致性检验,其中W=0.583,显著性水平P=0,通过显著性检验,说明专家群决策结果具备较好的一致性,权重相对真实可靠。

(2) 数据时间尺度选择与标准化。水安全评价体系各指标属性存在差异,针对某一基准年的评价可能存在不合理性,需要对评价指标在时间尺度上的表征能力进行分析后加以判断(表3):① 现状表征类。该类型指标受国家建设、治理等措施影响,采用最新年份的数据表征现状情况。② 多年平均类。灾害具有偶然性与不确定性,涉及水灾害的数据采用多年平均值。③ 长序列对比评价类。利用不同时间点数据的对比数据作为指标数据。考虑到各指标及各省数据的可获取程度存在差异,选定的评价最新年份为2017年。数据来源包括《中国水利统计年鉴》、《中国水旱灾害公报》、《生态环境状况公报》、《水资源公报》、《中国水资源及其开发利用调查评价》、《城乡建设统计年鉴》等。评分结果为百分制,得分为x,x≥90为优秀,80≤x<90为良好,70≤x<80为中等,60≤x<70为及格,x<60为不及格。

表3 数据标准化阈值与时间尺度选择Table 3 Threshold of data normalization and time scale selection

为消除指标间量纲差异,将各指标评分百分化,需要设置合理的阈值对数据进行标准化处理。不同指标根据评价目的与指标含义,进行不同的标准化处理(表3):① 原始数值。原始数值具有实际意义,可直接可作为百分制评分的标准。② 历史极值。主要包括灾害类指标,评价目的是反映现状涉水灾害影响相对于历史极值的严重程度,其中,100分为历史最大值,0分为历史最小值。③ 专家决策。组织专家结合中国现状对指标的评分阈值进行研判。④ 前人研究。根据国内外相关研究确定指标阈值。

4.2 中国水安全评价结果与类型划分

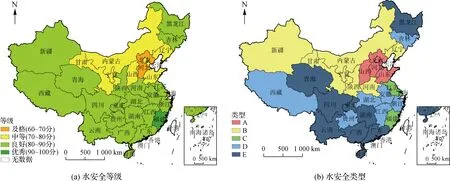

中国水安全整体情况较好(图1),所有省份评分等级均为及格及以上,其中优秀占比最少,仅为3.23%,只有福建1个省份;良好占比最多,达到67.74%,包含重庆、广西等21个省份;中等占比25.80%,包含山东、宁夏等8个省份;及格占比为3.23%,只有河北1个省份。就空间分布而言,中国北方各省份水安全水平明显低于南方,水安全评分等级中等及以下的省份均位于中国北方,主要原因是可持续性与水质2个维度的评分相较南方较低。其中水安全评分最低的地区集中于中国黄淮海流域的河北、北京、天津、山西、山东等区域。

图1 中国各省水安全等级及水安全类型划分Fig.1 Grades and classification of water security levels for provinces in China

不同省份的水安全问题影响因素存在一定差异。为了确定主要矛盾,结合各省水安全不同维度评分,利用聚类分析法对各省份水安全类型进行划分。聚类分析能把全体数据实例组织成一些相似组,并通过显著性检验确定不同分类间的性质差异是否具备统计学意义。水安全类型划分及空间分布如图1所示。为确认不同水安全类型之间是否存在显著性差异,需要进行显著性检验。在选择检验方式前,对数据进行单样本Kolmogorov-Smirnov检验,最终各指标显著性P>0.05,说明不满足正态分布,因此利用Mann-Whitney检验进行分组独立样本非参数检验,如果检验值P<0.1、P<0.05、P<0.01或P<0.001,说明在90%、95%、99%和99.9%的置信区间内,不同水安全类型评分表现出显著性差异。结果显示,数量充足性(P=0.001)、可持续性(P=0.000)和防洪安全保证性(P=0.001)在99.9%的置信水平上表现出显著性差异;水质符合性(P=0.014)在95%的置信水平上表现出显著性差异,说明分类结果具备较高的合理性和可信度;成本可承受性(P=0.379)没有通过检验,结合各省评分,说明全国各省用水成本可承受性良好,区域差异不具备统计学意义。

(1) A类:可持续性脆弱型。该类型最为突出的水安全问题为可持续性较差,评分均值只有41.63。该类型的省份主要位于中国华北地区,区域内人口密集、工农业发达、经济发展水平高,但同时当地水资源较为匮乏,水资源开发利用程度较高,其中海河流域的北京、河北和天津均存在较为严重的地下水超采问题,当地水资源存在不可持续的风险。此外,该地区水质情况亦不容乐观,评分为74.49,区域内河流与湖泊水体水质达标率较低。

(2) B类:全面脆弱型。该类型的省份主要位于中国北方,包括西北部的新疆、甘肃、宁夏、陕西,以及河南、内蒙古和辽宁。该类型特征为水安全各维度评分较为平均且分值不高。其中,数量充足性均值为各分类最低,只有79.65,主要原因是供水保障程度相对较低、旱灾成灾率较高以及农村饮水安全人口比例较低。可持续性评分也较低,为74.33,主要原因是该类型主要位于中国水资源匮乏且经济发展较为落后的西北地区,生态环境脆弱、蒸发量大、河流水损失较为严重、出境流量率较低,同时随着社会经济的发展,部分地区存在水资源过度开发的情况。

(3) C类:水质薄弱型。该类型的省份较少,只有江苏、福建和上海3个位于中国东部的省(直辖市)。水安全综合评分及各维度评分都很高,数量充足性、可持续性和防洪安全保证性均达到了优秀的水平。相较而言,水质符合性的平均分值较低,仅为78.51,属于中等水平。其中,上海的水质问题尤为严重,河流水质和湖泊水质问题都不容乐观。

(4) D类和E类均为防洪安全薄弱型,其中D类防洪安全保证性评分为73.14,E类评分更低,仅为61.23。该类型省份的水安全评分整体较好,可持续性优秀,数量充足性和水质符合性均达到良好水平,但防洪安全保证性的平均分值较低。该类型主要分布于中国降水相对充沛、短时间强降雨发生频次较多的南方和东北各省,特别是西南各省,近年来洪灾造成的经济和人员损失比例较高。

5 结 论

本文在水安全定义与内涵梳理及水安全评价维度述评的基础上,构建了数量充足性等5个评价维度耦合的区域水安全评价指标体系,并应用于中国各省水安全评价,具体结论如下:

(1) 基于资源安全中关于数量保障与可持续性保障的概念内涵,纳入防灾安全中的旱灾相关指标,构建数量充足性与可持续性2个评价维度,体现了水资源安全当前与未来保障,相比单纯利用资源禀赋指标评价水资源数量安全,更能科学辨析区域真实缺水原因;辨析经济安全在水安全中的内涵,补充前人研究中较少涉及的用水成本维度,在评价中保证了水安全内涵的系统完备性。

(2) 中国各省水安全评价与聚类分析结果表明,水安全评分最低的地区集中于中国黄淮海流域。不同区域水安全问题存在差异:中国华北平原各省份水资源开发及生态系统存在较高的不可持续风险,水质情况亦不容乐观;西北各省份水资源供需满足程度、可持续性、水质等均存在一定风险;南方各省份水安全评分较高,主要存在水质与洪涝风险;全国用水成本可承受性良好且区域差异不显著。评价结果较好诊断了中国各区域主要水安全问题,符合中国现状,说明该评价体系具备较好的科学性与实用性。