收入渴望、非农就业与脱贫户收入

2022-03-05陈光王娟王征兵

陈光 王娟 王征兵

摘 要:在推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的时代背景下,精神贫困治理的重要性逐渐凸显。根据陕西省周至县807户脱贫户的调研数据,对精神贫困进行量化分析,构建了收入渴望、非农就业和脱贫户收入的理论框架,实证分析收入渴望对脱贫户收入的影响机制。结果表明:(1)收入渴望对脱贫户家庭总收入、工资收入以及其他类型收入之和都有显著的正向影响,其中对工资收入的影响最为显著。(2)收入渴望有利于提升以家庭劳动力投入为标准的非农就业水平,并间接影响家庭工资收入。(3)在中介机制中,由于调查对象的特殊性,脱贫户家庭人口结构特征对非农就业和工资收入的影响较户主特征表现得更加明显。基于以上研究结论,提出应激发目标人群收入渴望、创造劳动力升级环境、继续加大公共资源投入力度等政策建议。

关键词:精神贫困;抱负失灵;脱贫户;非农就业;家庭收入

中图分类号:F328/C913.7 文献标识码:A 文章编号:1009-9107(2022)02-0074-12

收稿日期:2021-07-21 DOI:10.13968/j.cnki.1009-9107.2022.02.09

基金项目:国家自然科学基金项目(42075172);陕西省哲学社会科学基金项目(2018S04)

作者简介:陈光,男,西北农林科技大学经济管理学院博士研究生,主要研究方向为收入不平等与贫困治理。

通信作者

引 言

现行贫困标准下,中国农村贫困人口已于2020年全部脫离绝对贫困,脱贫攻坚取得了决定性胜利。然而贫困是一个复杂的动态变化过程,尽管贫困人口在扶贫组合政策的推动下摆脱了绝对贫困,但部分地区和家庭脱贫可持续性不强、稳定性不足的问题仍然存在[1]。由于部分帮扶对象的主观能动性不强,对帮扶资源利用不足[2],在前期脱贫政策打破外部约束的惯性下,脱贫群体的主观态度可能会成为影响脱贫成效的重要因素。

Sen的可持续生计框架被广泛用于贫困成因的探索,却始终无法解释部分贫困人口在外部约束被削弱时仍缺乏内生动力的困境[3]。有学者指出,在后脱贫时代的减贫政策中,要着重关注脱贫主体的主观发展能动性,着力解决精神贫困问题[4]。对文化水平偏低、劳动技能缺乏但具有劳动能力的脱贫群体,公共部门不仅要根据劳动市场需求加强就业技能培训,还要加大“扶志扶智”力度,增强其自身“造血”功能[5]。

收入增长是中国“一收入、两不愁、三保障”脱贫政策的最核心指标和最基本要求,保证脱贫人口收入水平长期稳定增长是稳固脱贫成效的基本任务。由于脱贫群体数量庞大且多处于自然条件差、资源匮乏的深度贫困地区,为了提高家庭收入水平,越来越多的农村劳动力开始从农业生产中脱离出来,转而通过非农就业获取工资性收入。据国务院扶贫办统计,2019年超过70%的建档立卡贫困人口选择外出就业,工资收入在家庭总收入中占比超过65%[6]。在这一背景下,引导农村劳动力实现充分就业逐渐成为农村减贫的主要手段[7]。根据就业地点的不同,非农就业可以分为“离土不离乡”的本地非农就业和“离土离乡”的跨区域非农就业[8]。后者在收入上的减贫效应明显大于前者,但在降低多维贫困上表现较弱[9]。非农就业的减贫效应不仅体现在通过增加非农工资收入缓解家庭经济贫困,同时还能通过对留守劳动力和土地资源的重新配置增加农业生产效率[10]。

“渴望提升收入”是个体主观能动性的重要组成部分,能够激励个体家庭物质资本、人力资本等投资行为[11]。通过提高脱贫户收入渴望水平促进其家庭非农就业成为后续减贫的一条可能路径。已有文献为本文提供了研究基础和参考,但仍存在以下不足:研究内容上,对渴望影响贫困的研究主要集中于渴望对各类投资的影响,其作用于收入的机理研究仍有待拓展;研究方法上,国内对精神贫困的定量实证研究相对较少,对精神贫困与收入可能存在的双向因果关系考虑不多,对收入渴望测度的科学性也有待提升;研究对象上,由于样本分散及其真实收入获取难度大,目前以脱贫群体收入为主要研究对象的文献也有待丰富。因此针对以上研究局限,在“帮助农村低收入人口提高其内生发展能力”和“帮助脱贫人口就地就近就业”的2021年一号文件政策背景下,本文借鉴尤亮等提出的“渴望投资减贫”理论分析框架[11],基于陕西省周至县807户原建档立卡户的调研数据,实证分析收入渴望对脱贫户收入的影响,以及非农就业在收入渴望影响脱贫户收入中所扮演的角色,为可持续减贫、促进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接提供政策依据。

一、理论分析与研究假设

贫困人口所面临的内部约束与外部约束是影响脱贫成效和脱贫稳定性的重要因素。在精准扶贫、精准脱贫政策的有效落实过程中,贫困人口发展的外部约束逐渐被解除,转而需要关注其内部约束。Flechtner提出在贫困治理中贫困人口的渴望是值得关注的重要内在约束[12]。由于贫困人口长期生活在物质资料匮乏且信息流动较差的环境中,对其渴望的形成产生锚定效应,导致农村贫困群体渴望水平普遍较低[13]。在脱贫过程中表现出缺乏志向、无心脱贫等不利于摆脱贫困的心理和行为特征[2]。胡小勇等将这种由长期物质贫困所导致的“抱负失灵”(aspiration failures)和“行为失灵”(behavioral failures)称之为精神贫困[14],是贫困个体主观发展动力缺失的一个主要组成部分。

“渴望”(aspiration)又作“抱负”“志向”之意,表达了个体的特定目标以及想要实现目标的偏好或愿望,这种愿望会激励个体为实现目标而投入时间、努力或资金[15]。Ray根据人的社会属性特征,将个体通过观察与周围人的差距而形成的欲望定义为渴望,并提出“渴望窗口”(aspirations window)的概念[16]。根据渴望的定义,个体的渴望在很大程度上是由社会环境决定的,他人的行为结果是其渴望的形成依据。个体渴望跨越了多个可能相互关联的维度,如Bernard和Tafesse指出,个体存在对收入的渴望、教育的渴望、社会地位的渴望等[17]。本文只针对收入维度的渴望进行研究。Genicot和Ray指出收入渴望作为内生动力因素,对引导个体增加投资以实现目标收入水平具有重要作用[18]。据此,尤亮等提出渴望投资贫困的减贫理论框架,指出收入渴望可能促使贫困个体将增收动机转化为行动,进而为实现渴望的收入水平增加物质资本、人力资本等各类投资[11]。管睿等将农户的风险偏好、抱负水平、自控能力等三个维度的表现拟合形成内生动力指标,用以测度内生动力对农户收入的影响,结果表明内生动力的培育能提升农户利用生计资本的能力,从而有效提高农户的家庭收入[3]。在农村劳动力流向城市的现实背景下,非农收入在农村家庭总收入中的占比逐渐增大,这种趋势可能导致增收效应在农户的工资收入上表现得更直接。基于以上分析,脱贫户的内生动力可能显著促进其家庭总收入和工资收入,因此提出以下假设(本文所提假设均以原假设的形式表述):

假设1:脱贫户的收入渴望对其家庭总收入没有影响。

假设2:脱贫户的收入渴望对其家庭工资收入没有影响。

由贫困导致的“现状偏见”和低渴望会抑制个体利用当前资源对未来投资的意愿,从而导致持续性贫困[13,19]。一个可能的原因是当个体长期处于贫困状态时,其自身经历和与其相似的他人经历经常表明,通过自身努力摆脱贫困不是一个可行的选择[20]。反之,若个体渴望水平得以提升,则会促使其增加投资并改变对未来的态度。

在渴望与人力资本投资关系的研究中,Jensen发现为印度贫困村庄中的年轻女性提供参观电话呼叫中心的机会后,其表现出较高的职业渴望,劳动力市场和职业培训的参与率显著上升[21]。同样地,为贫困家庭提供关于教育回报的具体信息,可以有效降低学龄儿童辍学率[22]。一个可能的解释是贫困人口多处在相对闭塞的环境之中,并未意识到投资人力资本的未来收益。但是通过实验,使其了解目标的可行性和投资的高收益后,能引导其提升渴望水平,进而增加人力资本投资,这同样符合Genicot和Ray的观点[23]。人力资本的低水平投资所导致的弱就业能力,是制约农村人口摆脱贫困的关键因素[24]。渴望与投资的关系表明,有更高收入渴望的个体会更加注重人力资本投资并期待相应的回报,根据人力资本的“干中学”效应,非农就业者可以通过学习相关知识和工作经验加强人力资本积累[25]。非农就業可以被看作是对个体自身人力资本的投资。在市场化条件下,脱贫户较高的收入渴望水平可能会促进其家庭劳动力投入非农就业。据此,提出以下假设:

假设3:脱贫户的收入渴望对其家庭非农就业水平没有影响。

近年来,非农就业的减贫作用已被广泛证实。如许路遥提出,劳动力从农村流动到经济相对发达的国家或地区实现跨区域就业后,其工资收入的增加对家庭总体收入水平的提升具有显著作用,有助于减缓其家庭收入贫困[26]。但非农就业的增收效应会因个体收入水平的高低有所差异主要表现为随个体收入分位点的上移呈现先上升后下降的趋势,并且对中高收入群体的影响最为显著而对低收入群体的作用并不明显[27]。樊士德和刘一伟等提出农村劳动力向非农行业转移不仅能直接增加家庭绝对收入,还能有效降低家庭陷入贫困的相对概率,对不同的贫困和福利衡量指标而言结果均比较稳健[28-29]。此外,非农就业增强了农村人口的社会流动性,能够显著增强其对科技、金融及生态扶贫等活动的参与意愿[19]。可见,非农就业对缓解农村家庭贫困具有重要作用,对农村人口的文明进步也具有积极意义。

根据上文分析可知,通过非农就业获取的相对稳定的工资收入对减贫具有重要作用。非农就业还可以间接作用于农业生产领域,通过农业生产效率的提升带动家庭农业经营收入增加,主要表现在以下几个方面:首先,在农户土地规模有限而非农就业机会短缺的背景下,农业生产长期处于“过密化”状态[30]。随着家庭劳动力的适度退出,各生产要素投入比例的调整能够缓解农业生产边际收益递减现象,有利于提高劳动生产率和土地产出率。其次,非农就业收入为农业生产提供的资金、技术能实现对劳动力的替代,促使农业生产效率的提升[31],这类农业生产率提升带来的收益可以被部分反馈给农业产业工人。最后,农业收入易受自然灾害和市场价格波动等不稳定因素影响,而非农就业较少受到外部因素干扰,因此增加非农收入能有效分散农业生产风险引致的农户收入风险,降低家庭收入的不确定性。引导农村劳动力适度参与非农就业能有效分散单一收入来源风险,提高家庭收入结构稳定性,最终达到稳步提高脱贫家庭总体收入水平的目的。渴望与投资的关系表明,渴望作为个体内生动力因素,在很大程度上决定其资本投资水平,而投资又是带动脱贫人口稳收增收的关键渠道。结合本文研究对象,收入渴望较高的脱贫户可能更倾向于加强自身知识技能的积累,带动和增加家庭在非农就业上的劳动力投入。脱贫户非农就业水平的提高又能为家庭提供稳定的收入来源,从而提高脱贫户可持续发展能力。基于以上分析,本文提出以下假设:

假设4:脱贫户非农就业对提高其家庭工资收入没有影响。

假设5:脱贫户非农就业在收入渴望对家庭工资收入的影响中没有起到中介作用。

二、数据来源及研究方法

(一)数据来源

本文数据来自课题组于2020年7月对陕西省周至县原建档立卡家庭的实地调研。周至县是陕西省西安市惟一的原贫困县,其县域面积广阔,自然条件多样,属秦巴山连片特困区,作为样本区域具有较强的代表性。由于周至县经济环境在原西北地区贫困县中处于中上水平,是全国脱贫攻坚总结表彰大会的受表彰县,县域脱贫户表现能在一定程度上反映其他较落后的原西北贫困县脱贫户在未来几年的发展趋势。

课题组从山区四镇和沿山五镇的全部建档立卡家庭中按照镇、村人口规模随机抽样并开展问卷调查,样本数据来自96个行政村的826个脱贫家庭,剔除无效样本后最终获得807份脱贫户数据。同时课题组以脱贫户2019年家庭情况为基础,根据村委会资料对被调查家庭过往5年的人口变动和收入等情况进行核对,以保证数据能够充分反映脱贫户实际情况。最终样本人均收入和样本家庭人均收入的均值分别为12 195元和13 077元,略高于当地2.4万户脱贫户总体的11 431和11 979元。尽管对样本收入的单样本T检验证明样本均值仍存在差异,但综合来看,本研究样本抽取仍具有较强的科学性和代表性。

(二)变量选择

1.被解释变量:脱贫户收入。目前关于贫困的研究中,贫困指标通常是用各种形式的收支均值标准和方差标准表示,其核心仍然是货币标准。本文摆脱对特定标准的依赖,直接以脱贫户2019年的家庭人均总收入和家庭人均工资收入作为因变量。相比于家庭总收入,家庭人均收入在回归中能够消除家庭规模经济的直接影响,更能表现人数与家庭结构的关系。直接研究收入的优点是简洁、更接近事物本质,影响路径更为直观,但缺点是对因变量正态分布的需求暴露得更明显,同时相比于非定比的统计数据类型,收入对检验方法的检验力要求更强。

2.核心解释变量:收入渴望。“渴望”一词表达了某种目标以及想要实现目标的偏好或愿望[17]。渴望是个体愿意投入时间、努力或金钱去实现的目标,在本文中,个体首先对其自身未来可能实现的最佳收入水平进行预判,然后以此为目标会驱使个体为实现这一目标而采取行动。在收入渴望的形成过程中,个体会受到自身渴望实现情况及其周围人收入状况的影响。在收入渴望的度量中,Stutzer将受访者报告的“足够”收入或“最低”收入作为收入渴望的代理指标,这两种测量方法的研究结果较为一致,即随着个体所在社区平均收入的上升其收入渴望也会提高[32]。根据收入渴望所具有的相对收入的特征,Dalton采用的测量方法是,先向调查对象展示当地月收入分配区间表,然后询问受访者月收入达到多少时才能使其满意[33],这种测量方法更能体现收入渴望的内涵。本文在借鉴Dalton测量方法的基础上,首先询问受访者对2019年全国农村人均年收入水平与15 000元的主观判断(低于、稍低于、等于、高于、稍高于15 000元)和主观幸福感等指标,对受访者的收入认知进行初步判断,并告知其正确答案,让受访者建立对收入的统一感受,体现了社会比较和相对收入特征。然后向受访者展示一张依据全国家庭收入分布和当地收入水平设计的家庭人均月收入区间表(见表1),询问其家庭人均月收入达到多少时才会感到初步满意,该答案即为受访者的收入渴望。表格中对相关收入意义的标示为受访者建立了较为完善的框架,能够提高问项效力,避免受访者因没有参照物而作出过度偏离实际的回答。

3.中介变量:非农就业。黎翠梅将“家庭非农劳动力人数与家庭劳动力总人数之比”(后文简称“务工比”)作为能够反映家庭劳动力资源配置的非农就业变量[34]。本文同样采用这一指标,但需要注意的是,这一群体中受雇务农和工农兼业等行为也被算作非农就业。

4.控制变量:本文首先通过引入控制变量来处理遗漏变量问题,所有变量定义及其描述性统计见表2。在控制变量的选取中,参照以往研究贫困和收入的相关文献,本文从户主、家庭、地理等3个层面确定控制变量。为了反映脱贫户的真实情况,本文对金融资本、社会网络、家庭存款等难以直接观察的变量暂时不予选取。通过相关性分析,在排除存在明显相关性和高度共线性变量的同时,尽可能多地选取自变量进行探索性分析。本文中所有自变量的方差膨胀因子均远小于10(最高不超过2.7),不存在高度共线性问题。

(三)模型構建

本文主要应用了中介效应法,并根据收入和非农就业的变量类型,将多元线性回归作为检验中介效应的基本方法,首先采用检验力较弱的逐步回归来检验上文假设。中介效应检验的基准模型构建如下:

Yi=α0+α1Xi+α2Ci+e1(1)

Mi=β0+β1Xi+β2Ci+e2(2)

Yi=γ0+γ1Xi+γ2Mi+γ3Ci+e3(3)

上式中,Yi为脱贫户i的特定类型收入,Xi和Mi分别是脱贫户i的收入渴望和非农就业情况,Ci是其他控制变量。公式(1)表示收入渴望对脱贫户收入的总效应,公式(2)表示收入渴望对中介变量非农就业的影响,公式(3)表示收入渴望通过中介变量非农就业对脱贫户收入的影响,其中γ1为收入渴望影响脱贫户收入的直接效应,γ2为收入渴望通过非农就业对脱贫户收入产生的中介效应。本文通过联立方程对可能存在的内生性加以考量,方程构建和参数估计结果见下文内生性检验部分。

三、实证结果与分析

(一)描述性分析

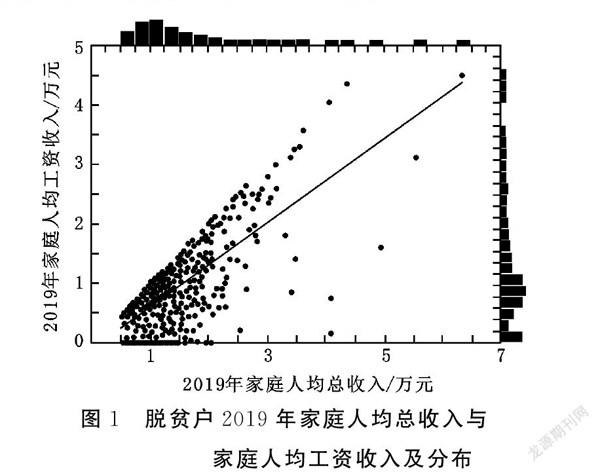

图1是样本脱贫户2019年的家庭人均总收入与家庭人均工资收入情况。图1中散点全部位于斜率为1的直线上或是其右下方,斯皮尔曼相关系数为0.56,体现了工资收入与总收入之间较强的相关性。拟合线与斜率为1的直线的夹角明显小于其与横轴的夹角,这表明即使在全部为农村居民户口的脱贫户样本中,工资收入在当下仍占据主导地位。同时值得关注的是,脱贫户的总收入分布呈正偏态,轮廓较为平滑,但其工资收入分布存在双峰现象,这是由于总样本中存在107户无工资收入家庭。为了便于分析,这107户在后续部分分析中被剔除,使样本的家庭人均工资收入能够通过对数转换基本满足正态分布要求。

图2是脱贫户的收入渴望分布情况,其横轴刻度间距是相等的。但在对表1的设计中,每一个收入档位并非等距,随着数额的增大其间距也在增大,因此使得脱贫户的收入渴望集中在左侧。同时由于表1中收入意义的说明和锚定作用,脱贫户收入渴望集中在农村家庭水平、稍高于农村家庭水平、全国家庭水平和城镇家庭水平等数值锚点附近,变成了实质上的准定类变量。所有样本家庭的非农就业均值为0.66,这说明在脱贫户群体中,非农就业已经成为了脱贫户家庭劳动力的最主要流向,这与上述工资收入的主导现状相符。同时在有工资收入的700户脱贫户中,其收入渴望水平约为2 065元,远高于无工资收入人群的平均渴望水平1 246元,这一结果初步说明了收入渴望与脱贫户工资收入的相关性是可能存在的,但其他猜想有待进一步验证。

(二)收入渴望影响脱贫户收入的直接效应分析

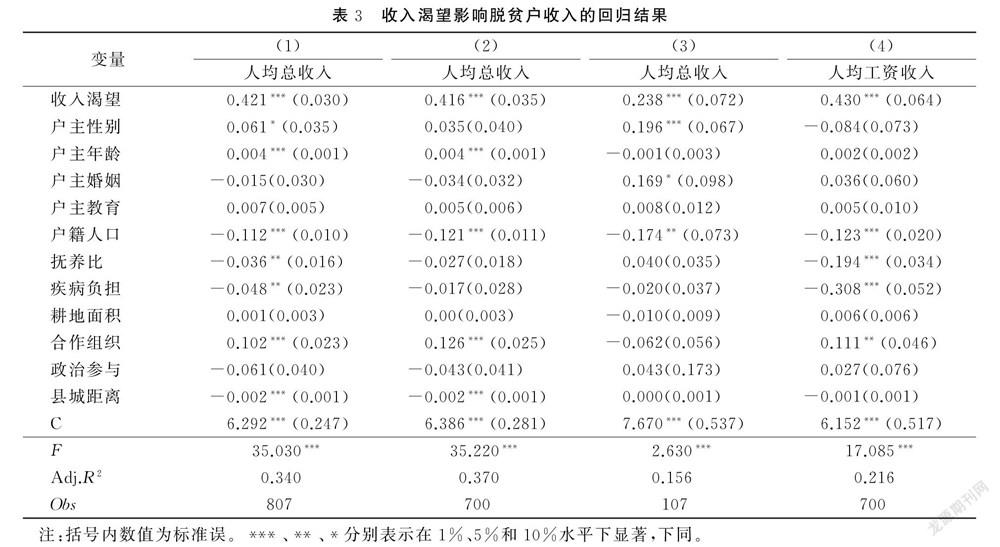

表3是一组探索性回归结果。其中回归(1)至回归(3)的因变量均为家庭人均总收入,其研究样本分别为总的807户脱贫户、有工资收入的700户脱贫户和无工资收入的107户脱贫户。回归(4)的因变量为家庭人均工资收入,样本为有工资收入的700户脱贫户。从表3结果来看,脱贫户收入渴望在1%显著性水平下对其家庭人均总收入和人均工资收入均有稳定正向影响。通过比较回归(1)至回归(3),可以看出收入渴望对于脱贫户工资收入的影响可能在所有收入类型中是最大的,对无工资收入家庭拥有的其他类型收入的总和也依然有显著的正向作用。通过比较回归(1)、(3)与回归(4),相比家庭人均总收入,户主特征对家庭人均工资收入的影响更加微弱,其户籍人口、抚养比和疾病负担等家庭人口结构特征对工资收入的影响更加明显。这是因为在脱贫户群体中,户主通常为最年长的家庭成员,较弱的身体条件和劳动技能让他们难以成为获取工资收入的主力。以上结果和分析有效地拒绝了本文假设1的原假设。

表4中回归(5)至回归(8)的因变量均为家庭人均工资收入,与表3中的回归(4)构成了一组较完整的变量分层回归,对应上文的公式(1)。相比单变量回归,多元回归的调整决定系数最高提高到0.217,这表明增加控制變量能够明显提高回归的拟合水平,同时收入渴望的系数降低,这表明其与被遗漏变量的关联也在引入控制变量后被部分消除。在引入家庭特征后,原本影响显著的户主年龄、婚姻等特征也变得不再显著,这部分体现了脱贫户家庭特征对户主个人特征影响的遮掩效应,户主特征对家庭人均工资收入的影响通过其家庭特征来体现。回归(8)的调整决定系数最高,这表明控制变量的引入并非越多越好,家庭人口结构对家庭人均工资收入起到了主要解释作用,控制变量选取仍需优化。以上结果和分析有效地拒绝了本文假设2的原假设。

(三)收入渴望与非农就业关系检验

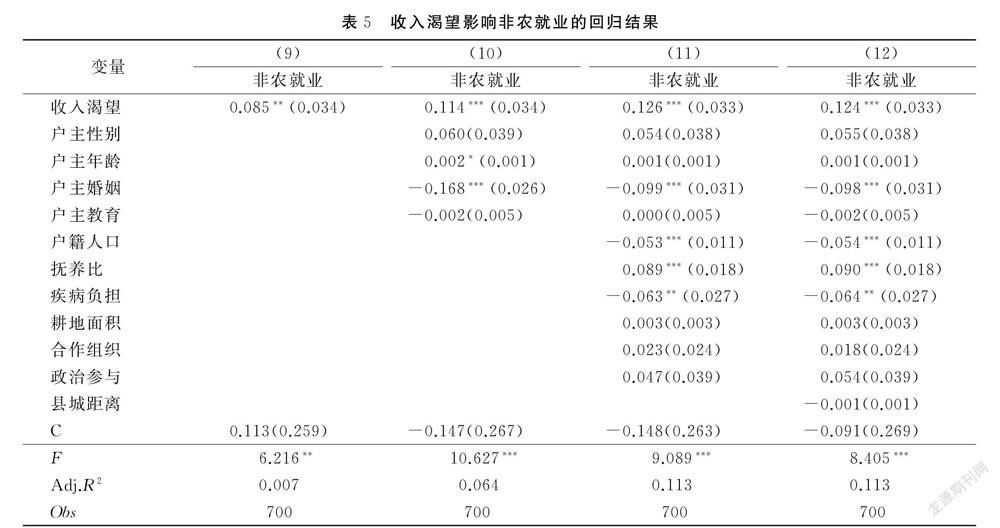

表5为收入渴望对中介变量非农就业的影响,对应上文的公式(2)。回归(9)至回归(12)分别表示在不添加任何控制变量和依次加入户主、家庭和地理位置三个层面的控制变量时,收入渴望对中介变量非农就业的影响。随着控制变量的加入,模型的拟合水平出现明显提升且收入渴望均在1%的显著性水平下正向影响脱贫户非农就业水平,该结果拒绝了本文假设3的原假设。

在回归(12)中,脱贫户地理位置对其家庭非农就业水平的影响不显著,这说明空间距离已经不是阻碍脱贫户务工的主要制约因素。户主婚姻和户籍人口均在1%的显著性水平下负向影响脱贫户非农就业水平。这可能是由于与正处于婚姻状态的脱贫户相比,独居单身务工的脱贫户对务工比比值的影响较大。同时在脱贫户群体中,在家庭非农就业劳动力数量相对稳定的情况下,家庭人口较多会在一定程度上降低非农就业水平。家庭抚养比在1%的显著性水平下正向影响非农就业,一个可能的解释是,脱贫家庭老幼数量的增加会迫使有限的家庭劳动力更多地投入务工以获得更高的收入。

(四)收入渴望影响脱贫户收入的中介效应分析

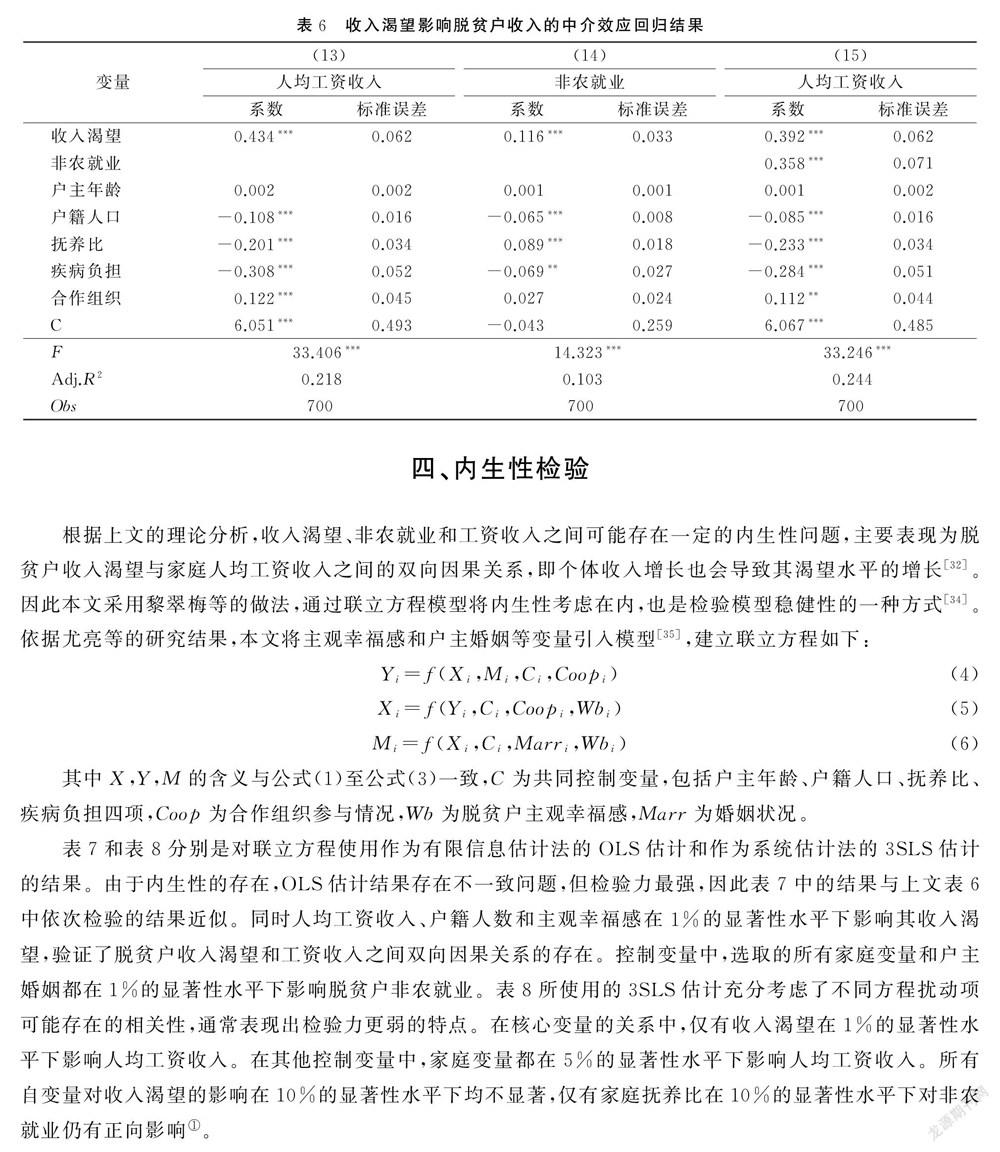

上文实证结果显示,脱贫户收入渴望对非农就业产生显著正向影响,对家庭人均工资收入同样产生显著正向影响,但非农就业的中介作用是否存在仍不清晰。根据上文结果,在对非农就业中介效应的分析中,部分变量被剔除以使得模型设置能够兼顾解释性和简洁性。对应公式(1)至公式(3),采用逐步回归检验法,检验非农就业在收入渴望影响脱贫户工资收入的中介效应,结果如表6中回归(13)至(15)所示。

表6为收入渴望通过非农就业对脱贫户工资收入产生的影响。回归13的结果显示,在不添加中介变量时,脱贫户的收入渴望在1%的显著性水平下正向影响其家庭人均工资收入。回归14的结果显示,脱贫户的收入渴望在1%的显著性水平下正向影响其家庭非农就业情况。回归15的结果显示,在将核心解释变量和中介变量同时加入回归后,收入渴望和非农就业的系数分别出现了明显的下降和升高,但仍然在1%的显著性水平下正向影响家庭人均工资收入。非农就业系数的明显上升,一个原因可能是务工比这一比率对非农就业特征的代表性不够,收入渴望可能还会通过劳动强度、就业类型等途径影响最终的工资收入水平,如收入渴望较强的人会通过投资自身技能来获取薪酬更高的工作机会。以上结果和分析有效地拒绝了本文假设4和假设5的原假设。

四、内生性检验

根据上文的理论分析,收入渴望、非农就业和工资收入之间可能存在一定的内生性问题,主要表现为脱贫户收入渴望与家庭人均工资收入之间的双向因果关系,即个体收入增长也会导致其渴望水平的增长[32]。因此本文采用黎翠梅等的做法,通过联立方程模型将内生性考虑在内,也是检验模型稳健性的一种方式[34]。依据尤亮等的研究结果,本文将主观幸福感和户主婚姻等变量引入模型[35],建立联立方程如下:

Yi=f(Xi,Mi,Ci,Coopi)(4)

Xi=f(Yi,Ci,Coopi,Wbi)(5)

Mi=f(Xi,Ci,Marri,Wbi)(6)

其中X,Y,M的含义与公式(1)至公式(3)一致,C为共同控制变量,包括户主年龄、户籍人口、抚养比、疾病负担四项,Coop为合作组织参与情况,Wb为脱贫户主观幸福感,Marr为婚姻状况。

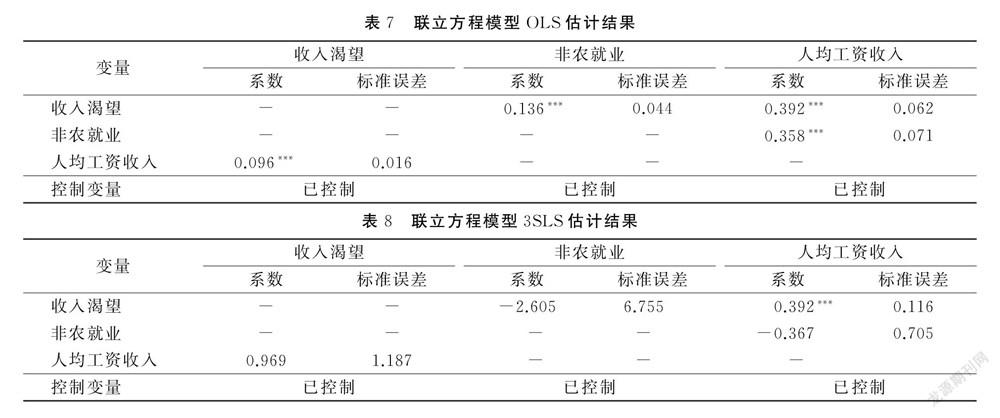

表7和表8分别是对联立方程使用作为有限信息估计法的OLS估计和作为系统估计法的3SLS估计的结果。由于内生性的存在,OLS估计结果存在不一致问题,但检验力最强,因此表7中的结果与上文表6中依次检验的结果近似。同时人均工资收入、户籍人数和主观幸福感在1%的显著性水平下影响其收入渴望,验证了脱贫户收入渴望和工资收入之间双向因果关系的存在。控制变量中,选取的所有家庭变量和户主婚姻都在1%的显著性水平下影响脱贫户非农就业。表8所使用的3SLS估计充分考虑了不同方程扰动项可能存在的相关性,通常表现出检验力更弱的特点。在核心变量的关系中,仅有收入渴望在1%的显著性水平下影响人均工资收入。在其他控制变量中,家庭变量都在5%的显著性水平下影响人均工资收入。所有自变量对收入渴望的影响在10%的显著性水平下均不显著,仅有家庭抚养比在10%的显著性水平下对非农就业仍有正向影响为节省篇幅,部分变量的回归结果未在表7和表8中列示。。

综上所述,在考虑收入渴望、非农就业和脱贫户工资收入三者之间的内生性后,联立方程模型的结果与基准模型基本一致。总体来看,在任何情况下,假设2的原假设都可以在1%的显著性水平下被拒绝。而脱贫户收入渴望与工资收入的关系,在检验力较强的检验中会呈现相互促进的双向因果关系。在脱贫户收入渴望和非农就业关系的3SLS联立方程检验中,收入渴望对非农就业影响的标准误较大,说明样本对总体的代表性不足。同时在对非农就业中介作用的检验中,非农就业仅起到部分中介作用。结合3SLS估计中标准误较大的问题,可以看出,表现非农就业的务工比可能并不是收入渴望影响工资收入的主要中介变量,但务工比的中介作用依然能够在1%的显著性水平下拒绝假设5的原假设。

五、结论与建议

低收入群体的贫困到底是因为环境资源的限制还是其自身主观能动性的缺乏,抑或兼而有之?较强的收入渴望是否会成为推动脱贫户穷则思变的主要因素?本文基于陕西省周至县807户原建档立卡群體的调查数据,探讨了脱贫户收入渴望、非农就业与其家庭收入之间的关系。研究结论显示:一是脱贫户的收入渴望对其家庭工资收入和其他类型收入都有显著影响,同时脱贫户收入也会影响其收入渴望,与相关文献结果一致。二是脱贫户的收入渴望显著影响其家庭非农劳动力的投入,而非农就业在收入渴望对家庭工资收入的影响中起部分中介作用。三是在脱贫户收入渴望通过非农就业影响家庭工资收入的影响机制中,抚养比、疾病负担等家庭人口结构特征对家庭非农就业情况和工资收入:(1)要以脱贫户的收入结构为基础,将脱贫户按照其客观自生能力的强弱分类,通过各种激励措施提高有潜力的脱贫户成员的主观能动性,增强其收入渴望,减少不必要的“等靠要”现象。(2)对有务工能力的脱贫户成员,要尽可能通过务工技能培训等多种形式,提高务工机会和劳动技能,增强其收入获得感和工作选择范围。(3)在对原有脱贫户进行政策倾斜和物资帮扶的基础上,对务工者家中留守老幼分别在健康、教育上加大支持,解决务工者的后顾之忧。

已有研究指出,社会比较、渴望适应、自我效能感和个人控制点等因素对渴望的形成均有影响[36]。因此,对于固守“等靠要”思想但有发展潜力的成员,可考虑从以下方面着手激发其收入渴望。第一,可以通过社会比较机制拓宽个体周围可比较群体范围,树立与其背景相似的成功榜样;第二,要提供能够让减贫对象感受到劳有所获的有效帮扶措施,引导其将增收成果向内归因,分享市场经济发展成果,增强其自我效能感;第三,要消除贫困人口所面临的外部约束,通过移民搬迁、基础设施供给等方式,提高其资源可得性,减少发展起步阶段的难度,增强其发展信心。

同时值得注意的是,本文仅通过锚定收入档位来确认脱贫户的收入渴望,使得这一数值的确定在标准一致的同时更容易受到脱贫户当前收入的影响,同一家庭的不同成员水平也不尽相同。同时以务工比来代表非农就业也存在变量表现不充分的问题。在未来的研究中,一是可以通过多种指标来完善对脱贫户主观能动性的判断;二是在对困难群体主观能动性的研究中,要多关注家庭决策者而非户主特征;三是在对非农就业的研究中,采用非农工作内容、非农工作条件等多种指标,从多角度丰富对非农就业的研究。

参考文献:

[1] 左停,李泽峰,林秋香.相对贫困视角下的贫困户脱贫质量及其自我发展能力——基于六个国家级贫困县建档立卡数据的定量分析[J].华南师范大学学报(社会科学版),2021(02):32-44.

[2] 杭承政,胡鞍钢.“精神贫困”现象的实质是个体失灵——来自行为科学的视角[J].国家行政学院学报,2017(04):97-103.

[3] 管睿,王文略,余劲.可持续生计框架下内生动力对农户家庭收入的影响[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2019,19(06):130-139.

[4] 张玉武,张奇,冯元.后脱贫攻坚时代农民的“精神贫困”如何治理?[J].社会与公益,2020(06):90-92.

[5] 贾海彦.基于心理与行为双重视角的脱贫内生动力研究[J].湖北民族大学学报(哲学社会科学版),2021(02):132-144.

[6] 程国强,朱满德.2020年农民增收:新冠肺炎疫情的影响与应对建议[J].农业经济问题,2020(04):4-12.

[7] 柳建平,王璇旖,刘咪咪.劳动力非农就业的减贫脱贫效应及影响因素分析——基于甘肃14个贫困村的调查数据[J].西安财经学院学报,2019,32(04):100-108.

[8] 朱农.离土还是离乡?——中国农村劳动力地域流动和职业流动的关系分析[J].世界经济文汇,2004(01):53-63.

[9] 韩佳丽.贫困地区农村劳动力流动减贫的路径比较研究[J].中国软科学,2019(12):43-52.

[10] 柳建平,张永丽.劳动力流动对贫困地区农村经济的影响——基于甘肃10个贫困村调查资料的分析[J].中国农村观察,2009(03):63-74.

[11] 尤亮,刘军弟,霍学喜.渴望、投资与贫困:一个理论分析框架[J].中国农村观察,2018(05):29-44.

[12] FLECHTNER S.Should Aspirations Be A Matter of Policy Concern?[J].Journal of Human Development Capabilities,2017,18(04):517-530.

[13] DALTON P S,JIMENEZ V,NOUSSAIR C N.Exposure to Poverty and Productivity[J].Plos One,2017,12(01):1-19.

[14] 胡小勇,徐步霄,杨沈龙,等.心理贫困:概念、表现及其干预[J].心理科学,2019,42(05):1224-1229.

[15] BERNARD T,TAFFESSE A S.Aspirations:An Approach to Measurement With Validation Using Ethiopian Data[J]. Journal of African Economies,2014,23(02):189-224.

[16] RAY D.Aspirations,Poverty and Economic Change[M].Oxford:Oxford University Press,2006:1-12.

[17] BERNARD T,DERCON S,TAFFESSE A S.Beyond Fatalism:An Empirical Exploration of Self-efficacy and Aspirations Failure in Ethiopia[EB/OL].(2012-11-22)[2021-07-12].http://cdm15738.contentdm.oclc.org/utils/getfile/collection/p15738coll2/id/127273/filename/127484.pdf

[18] GENICOT G,RAY D.Aspirations and Inequality[J].Econometrica,2017,85(02):489-519.

[19] 苗欣,吴一平.中国农村贫困户劳动力转移的减贫效应分析——基于河南省12个贫困县1 211份调查数据[J].河南大学学报(社会科学版),2021,61(03):43-50.

[20] APPADURAI A.The Capacity to Aspire:Culture and the Terms of Recognition[M].California:Stanford University Press,2004:59-84.

[21] JENSEN R.Do Labor Market Opportunities Affect Young Women’s Work and Family Decisions?Experimental Evidence From India[J].Quarterly Journal of Economics,2012,127(02):753-792.

[22] JENSEN R.The (Perceived) Returns to Education and the Demand for Schooling[J].Quarterly Journal of Economics,2010,125(02):515-548.

[23] GENICOT G,RAY D.Aspirations,Inequality,Investment and Mobility[EB/OL].(2009-07-22)[2021-07-18].https://pages.nyu.edu/debraj/Papers/GenicotRayAspirations2009.pdf.

[24] MACOURS K,VAKIS R.Changing Households Investments and Aspirations Through Social Interactions:Evidence From A Randomized Transfer Program[EB/OL].(2009-11-15)[2021-07-18].https://documents1.worldbank.org/curated/en/103711468159916345/pdf/WPS5137.pdf.

[25] LUCAS R E.Life Earnings and Rural-Urban Migration[J].Journal of Political Economy,2004,112(S1):1-31.

[26] 许路遥.我国农民工数量与农村居民家庭收入关系的实证研究[J].安徽农业科学,2014(09):2761-2764.

[27] 杨晶,邓大松,申云.养老保险、非农就业与农户收入差异[J]. 江西财经大学学报,2019(03):65-74.

[28] 何洋.普通话水平与农村劳动力非农就业——基于CFPS 2016的实证分析[J].西安财经大学学报,2020(05):106-114.

[29] 劉一伟,刁力.社会资本、非农就业与农村居民贫困[J].华南农业大学学报(社会科学版),2018,17(02):61-71.

[30] 钱龙,洪名勇.非农就业、土地流转与农业生产效率变化——基于CFPS的实证分析[J].中国农村经济,2016(12):2-16.

[31] 孙伯驰,段志民.非农就业对农村家庭贫困脆弱性的影响[J].现代财经(天津财经大学学报),2019,39(09):97-113.

[32] STUTZER A.The Role of Income Aspirations in Individual Happiness[J].Journal of Economic Behavior Organization,2004,54(01):89-109.

[33] DALTON P S.Income Aspirations and Cooperation:Experimental Evidence[Z].Working Paper,2010.

[34] 黎翠梅,李静,苇傅沂.农地流转、非农就业与农民减贫[J].经济与管理,2020,34(05):10-18.

[35] 尤亮,杨金阳,霍学喜.绝对收入、收入渴望与农民主观幸福感——基于陕西两个整村农户的实证考察[J].山西财经大学学报,2019,41(03):16-30.

[36] 尤亮,霍学喜.渴望:概念、形成机理与展望[J].外国经济与管理,2020,42(01):140-152.

Income Aspiration,Non-agricultural Employment and Income of Poverty-alleviated Households

——Taking Zhouzhi County in Shaanxi Province as an Example

CHEN Guang,WANG Juan,WANG Zhengbing*

(College of Economics and Management,Northwest A&F University,Yangling,Shaanxi 712100,China)

Abstract:In the context of promoting the effective connection between poverty alleviation and rural vitalization,the importance of spiritual poverty management has become increasingly prominent.Based on the survey data of 807 poverty-stricken households in Zhouzhi County,Shaanxi Province,this paper makes a quantitative analysis of spiritual poverty,constructs the theoretical framework of income aspiration,non-agricultural employment and the income of poverty-stricken households,and empirically analyzes the influence mechanism of income aspiration on the income of the households who were used to be in absolute poverty.The results show that:(1) income aspiration has a significant positive impact on the total income,wage income and the sum of other types of income,among which the impact on wage income is the most significant.(2) Income aspiration is beneficial to increase the level of non-farm employment based on household labor input,and indirectly affects household wage income.(3) In the intermediary mechanism,due to the particularity of the respondents,the influence of the demographic structure characteristics of the sample households on non-agricultural employment and wage income is more obvious than that of the head of household. Finally,based on the research results,some policy suggestions were put forward,such as stimulating the income desire of the target group,creating the environment for labor upgrading, and continuing to increase the inclination of public resources.

Key words:mental poverty;aspiration failure;poverty-alleviated household;non-agricultural employment;household income

(責任编辑:王倩)