《美术生活》设计特色与传播研究

2022-03-04田静雯

田静雯

上海大学上海美术学院 上海200000

上海自1843年通商开埠以来,开放、包容、创新、时髦就成了这座城市的主要旋律。1906年李叔同东渡日本学习西洋画,成为了上海民国时期美术留学热潮现象的一个起点。随后,大批青年前往欧洲与日本,学习西洋画,自此开始,上海进入了对中国早期现代美术书写的章程。留学归来的艺术家再次汇聚上海,一时间,上海出现了名家林立、争相创办美术学校、美术展览、画报刊物出版等一系列艺术活动。《美术生活》便是这一时期“美术刊物中突起之异军”。因其引入众多名家撰稿,印载精美异常的中外名画以及发表同样适宜广大群众阅读的内容等优势,一举成为20世纪30年代美术出版刊物中的翘楚。带来巨大商业利益的同时,美术画报的传播也对中国近现代美术的宣传与普及作出了贡献,推动民国时期美育大众化的脚步。

一、画报内容介绍

《美术生活》1934年4月1日正式出版第一期,这是一款综合性美术月刊,彩印八开本,由上海美术生活杂志社编辑,上海三一印刷公司出版发行。直到1937年8月1日出版了第四十一期后因战火而停刊。顾名思义,这本杂志主要围绕“美术”与“生活”两个大主题,在第一期创刊号中,编者提出“美术生活化、生活美术化”的宗旨和“阐扬中国美术以及介绍东西美术”的办刊目的。20世纪早期,“为艺术而艺术”和“为人生而艺术”是流行于上海的两股艺术主张。《美术生活》的出现,提出“艺术大众化”的办刊路线,在很大程度上真正拉近了大众与艺术之间的距离。1934年5月16日,在《时事新报(上海)》中的一则《文艺茶话》新发展与《美术生活》合作的消息中写道:“...《美术生活》杂志...发刊以还,不过两月,而已销行钜万,足见其本身价值,及读者之欢迎...”。在同一时期《良友》《青年界》《时代画报》等刊物中,其销量与受欢迎程度也是非常可观的。

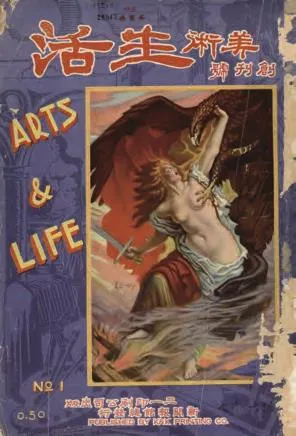

图1 《美术生活》创刊号1934年4月1日,上海三一印刷公司出版

在《美术生活》第一期至第九期的目录中,主要分为“图画”和“文字”两大类内容。“图画”下包含“金石”、“国画”、“洋画”、“雕刻”、“工艺”、“美术摄影”、“怪理怪趣”、“新装”、“电影歌舞”、“生活照片”、“木刻”、“文艺茶话”等板块;“文字”栏目下包含如钱瘦铁、唐隽、江小鹣、郎静山、杜彦秋、吴朗西、钟山隐等杂志社编辑,陈抱一、徐悲鸿、孙福熙、林风眠、颜文樑、张聿光、黄宾虹、孙雪泥等特约编辑的文章专论。从目录与文章撰写人阵容中不难看出,《美术生活》既具备传播专业美术知识的能力,也满足一般艺术欣赏者和大众读者的审美诉求。在第十期之后,目录进行了更加精练的调整,足见杂志编辑者们的用心经营。其中第六期的“儿童专号”和第十九期的“儿童生活特辑”更是扩大了画报的受众群体,也将美育和美术启蒙作为具有社会责任感的出版社的教育共识。

从画报刊载的内容比例来看,是以图画为主,文字为辅的编辑方式,这也是由于20世纪早期上海作为“新兴艺术的策源地”,不仅是现代艺术的摇篮,也是画报出版业的黄金时期。在技术层面,也要得力于铜版印刷的发展以及摄影技术的成熟,读者通过图文并茂的信息,对“奇闻异事”、“潮流信息”、“当下时讯”都可以有一个快速的了解,满足了广大群众的猎奇心理,这种好奇的驱使,使得美术的传播更加便利与广泛。

二、封面设计分析

《美术生活》杂志得以广泛传播,除了依靠上海早期具有的文化和地缘优势之外,杂志本身的内容也是其赢得市场的关键之一。作为一款画报,图画在其中发挥的作用更加明显。《美术生活》的封面设计极具时代特色。笔者统计了《美术生活》杂志全四十一期中的三十五期封面画(其中第十三期、十六期、十七期、三十四至三十六期尚未发现),其余的以中国画作为封面插图的有18期,西洋画有17期。中西图画的选择呈现一种较均衡的状态,这也正符合杂志编辑者唐隽在创刊号时提及的办刊目的,宣扬中国艺术的同时也为更多读者介绍东西艺术之间的异同。

图2的封面作品名为《浓荫湖畔纳凉时》,与画面风格非常迥异的一个中国意味的名字,相类似的还有《春醒》(《美术生活》第十四期),它的画面讲述的是亚当和夏娃在伊甸园的故事情节、《闻歌》(《美术生活》第二十八期)它的画面是一个望着小鸟鸣啼的外国小女孩儿。从这些画报封面和名字中可以看出,编辑者对于西方艺术作品会在刊登时进行具有中国味道的改写,其优势则是相较于拗口难记的外国名字,带有中国风的名称显然更有利于大众的记忆和传播。在设计排版方面也是别具风味,图画与背景的用色非常讲究,既不影响主要画面的呈现,也与背景进行了很好的融合。色彩作为画报的重要元素,不同色彩会给人不同的冷暖、虚实的情感倾向。在炎热的八月出版这样一份“绿意盎然”的画报,观者第一时间就可以感受到杂志封面在色彩上传递出来的“凉意”。

图2 《美术生活》第五期1934年8月1日,上海三一印刷公司出版

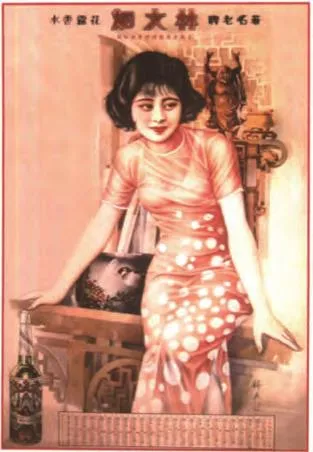

与《美术生活》画报封面有异曲同工之处的当属同时代盛行的月份牌广告画。月份牌作为一种在色彩表达和构图设计方面极具视觉冲击力的商品广告宣传画,它的出现完全顺应时代发展的潮流,其表现形式从中国传统年画中汲取养分,一方面具有西洋画的表现形式,另一方面也具有中国民间艺术的民族特色,满足了当时上海民众的欣赏水平,有其独特的艺术价值和历史价值。《美术生活》画报在选择封面图画时,自然也会受到消费需求很大的月份牌的影响。

图3和图4不管是从图像的人物形象分析还是色彩表达倾向上都是极其相似的。月份牌所具有的中国民间木版画和年画的艺术特征,强烈的视觉冲击力为商品的宣传和购买都争取到了更多的顾客。因此《美术生活》画报在封面的选择上也不止一次的选取了与月份牌类似的作品。类似的还有第九期《家庭生活》和第二十九期封面《红衣女郎》,并且《红衣女郎》的人物是一个外国籍女子,也同样采取了月份牌的设计模式。

图3 《美术生活》第三十九期1937年6月1日,封面《亭亭玉立》(彩色),上海三一印刷公司出版

图4 英商老晋隆有限公司广告,杭穉英,20世纪30年代作。来源《老月份牌》宋家麟编,上海画报出版社出版

这样的封面设计所带来的的好处,第一是增加了画报的发行量,为出版社带来了切实的经济收益;第二是更多的观众意味着一定程度上扩大了美术传播的力量,使得“艺术大众化”的进程加快,美术也更加贴近普通人的生活。

三、视觉语言影响

视觉语言尤其是视觉图像语言作为一种可以跨文化和跨时代的有效沟通方式,其作用有时远大于文字所具备的力量。它既不会受到学识背景的限制,图文结合也降低了阅读难度的门槛,图像的沟通方式是一种更加直接和生动的手段。

千百年来中国人习惯的是以水墨山水和青绿山水的中国画观赏方式。直到西方艺术作品的传入,西方传教士将具有焦点透视与明暗法的图像作品带入中国,中国的艺术面貌开始发生转变。《美术生活》的封面画中所呈现的中西艺术并陈的现象就具有非常显著的时代特色。

例如月份牌的绘制发展过程,早期的画家仍旧采用在绢上作画的传统绘制法,与《点石斋》相近,周慕桥便是此一时期的代表画家。发展至郑曼陀时期,擦笔水彩画法具有压倒性的优势,其画面表现之细腻、优美,形体比例准确,成为人们趋之若鹜的流行品。再至杭穉英创作时期,他是当时众多以擦笔法绘制月份牌的画家中最有成就之人,他将郑曼陀开创的画法用于商品的包装设计,获得极大成功,人物在形体和着色方面都有了更大的进步,色彩饱和度提升,造型生动不呆板,这些视觉语言都为月份牌和同类画报赢得了受众的喜爱,扩大了消费群体,杭穉英画室每天门庭若市,月份牌作品供不应求。

《美术生活》画报封面画和月份牌的图像背后所蕴含的某些时代共识和社会认同也增加了视觉语言的力量。上海作为一个国际性大都市,一直是时尚和消费的代名词。从《美术生活》画报的发行量上来看,可以说是其掌握了一定的“流量密码”。其原因第一是《美术生活》画报本身具有精美的印刷质量和生动有趣的内容,画报品质的提升带来了良好的消费体验;第二是类似于月份牌的封面图案设计,成为了当代时尚与审美的社会认同。“艺术大众化”的前提是要有足够的艺术受众群体,因此既具备大众审美趣味的月份牌式的画报封面,又包括拥有美术专业知识的编辑和特约撰稿人的《美术生活》画报,才能够成为一款美术专业人士认可和大众喜闻乐见的刊物;第三则是20世纪早期上海特有的近现代美术风潮,现代艺术的发展在上海得以最集中和显著的体现。20世纪20年代以来,对于美术教育、画展传播、刊物出版的需求非常大,中西艺术的交锋也在这一时期达到高潮,比如最有名的1929年全国第一次美展之中出现了“二徐之争”的美术史大事件等。画报质量过硬与顺应时代发展成为《美术生活》在上海早期美术刊物出版界拥有一席之地的重要原因。

结语

《美术生活》画报虽然只拥有四十一期的出版数量,但其影响力与历史价值无可否认。它诞生于上海近现代美术的黄金发展期,依靠印刷技术的发展以及自身画报质量的过关,得到了美术从业者和市场消费大众的认可。它的出现代表了上海近现代美术的多维度发展方向,尤其是对于近现代美术的美术传播提供了可靠的支持。“美术”与“生活”的有效结合,成为推广专业美术知识,提升大众审美趣味,促进民众美育发展等方面的有力武器。