同一教学内容的多版本教材的比较分析与教学建议

2022-03-03张金丽

张金丽

[摘 要]为了更好地开展教学活动,以苏教版教材四年级“运算律”单元为例,通过分析新课程目标、对比四种版本教材,提出了“单元重组:既重基础又有拓展”“课时研究:数形结合,建立模型”的教学建议。

[关键词]多版本教材;运算律;单元重组

[中图分类号] G623.5[文献标识码] A[文章编号] 1007-9068(2022)35-0061-03

一、课程目标分析

“运算律”属于“数与代数”领域的内容,主要目的是发展学生的运算能力,使学生能够根据法则和运算律正确地进行运算。培养运算能力,有助于学生理解运算的算理,从而寻求合理简洁的运算途径解决问题。“运算律”是苏教版教材四年级下册第六单元的内容,此前学生已经掌握了整数四则运算的含义、整数四则混合运算的运算顺序、解决两三步计算的实际问题的方法。本单元的主要内容包括加法交换律和结合律,乘法交换律、结合律和分配律,应用加法和乘法运算律进行一些简便计算,应用加法和乘法运算律解决一些实际问题。本单元在学生数学学习的过程中起着承上启下的作用,为后续学习小数四则混合运算及有关的简便计算、分数四则混合运算及有关的简便计算、用字母表示数等内容奠定基础。

基于“运算律”单元的教学内容,笔者确定了以下教学目标:(1)使学生经历探索加法和乘法运算律的过程,理解并掌握加法和乘法的交换律、结合律以及乘法分配律,能应用这些运算律进行一些简便运算,解决一些实际问题;(2)使学生在探索、发现加法和乘法运算律的过程中,形成比较和分析、抽象和概括、归纳和类比等能力,感受数的运算与日常生活的联系,提高解决问题的能力,发展符号意识和应用意识;(3)使学生在参与数学活动的过程中,初步形成独立思考的意识和习惯,获得学习成功的体验,感受数学规律的确定性和普遍适用性,体会数学学习的价值,增强对数学学习的兴趣和信心。

二、四个版本教材的对比分析

1.教材内容的比较

每套教材的编委在编写教材内容时都会有自己的知识主线,都会根据儿童的认知结构和思维水平来确定教学内容。对于同一内容,不同教材编写的逻辑顺序不同,但最终目的是相同的。

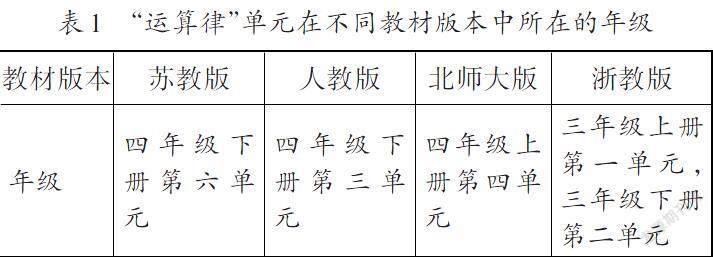

首先,“运算律”单元编排在不同版本教材的不同年级中有所不同:

其次,“运算律”单元中的内容在不同版本教材中也存在先后顺序:

综上,“运算律”单元基本都编排在三、四年级教材中,这四个版本教材中都编排了加法交换律和结合律,乘法交换律、结合律和分配律,利用运算律进行简便计算和解决问题等内容。从教材内容角度看,人教版教材相比其他三个教材多了减法性质和除法性质这两块内容;从教学顺序角度看,苏教版和人教版教材按照加法运算定律、乘法运算定律的先后顺序来教学,北师大版和浙教版教材按照交换律、结合律、分配律的先后顺序来教学。

2.教材例题的比较

教材导入情境和例题是调动和激发学生学习兴趣的重要内容之一,一般采用有趣的数学游戏、数学故事或模拟的生活情境。在情境中融入数学问题,能引导学生在独立思考过程中寻找解决问题的途径,掌握数学知识。

不同版本教材的导入情境和例题并不相同。下面以“乘法分配律”一课来看看不同版本教材的导入情境和例题:

从例题数量角度看,浙教版教材编排了两个例题,其他教材都只编排了一个例题。从例题情境角度看,四个版本教材都选用了学生熟悉的生活情境,苏教版和人教版教材选用了校园活动的情境,北师大版教材选用了厨房情境,浙教版教材选用了购物付钱情境。

不同版本教材中的“乘法分配律”的导入情境和例题大致相同。接着比较“乘法分配律”的教学路径(如表4)。

通过比较“乘法分配律”的教学路径,虽然四个版本教材编排的情境和例题不同,但是一般都是按“解决问题—比较等式—猜想乘法分配律—用字母表示乘法分配律”这样的流程呈现教学内容。教师出示例题后,學生先尝试从不同角度列出综合算式,再把两个算式变成一组等式。教师进一步引导学生写出几组这样的等式,形成乘法分配律的初步猜想。最后通过计算验证结果是否成立,用字母表达式表示乘法分配律。

3.教材练习的比较

练习是为了帮助学生巩固新知,并检验学生是否已经掌握新知。将练习按照练习完成的时间点分,可以分为课堂练习和课后练习;按照练习的功能分,可以分为基础练习和提升练习。

下面以“乘法分配律”一课为例,比较四个版本教材编排的练习:

可以发现,四个版本的教材都涉及乘法分配律的正向应用和逆向应用,其中人教版教材将乘法分配律与两位数乘两位数笔算建立关系,浙教版教材让学生在情境中体会乘法分配律。从练习的数量上内容看,北师大版教材将乘法分配律分为2个课时,第1课时的2道练习题要求学生能清楚阐述两种不同计算方法之间的关系,第2课时的4道练习题分别是利用乘法分配律简便计算、解决问题、结合乘法分配律解释多位数乘法算理。

三、教材思考与建议

1.单元重组:既重基础又有拓展

在研究教材的基础上,笔者对三、四年级的学生进行了“运算律”教学的测试,发现大部分学生都能理解且已经能应用加法交换律和乘法交换律解决问题,但是对交换律的内涵认识模糊,对结合律和分配律的理解略困难。

因此,笔者尝试将“运算律”单元进行重组,分为以下7个课时:交换律,结合律,减法、除法的性质,交换律、结合律、性质的应用,乘法分配律,乘法分配律拓展课,单元复习课。相比以前的教学安排,这样的课时安排充分考虑了学生的认知水平,能在学生的学习难点上多花时间,比如给乘法分配律安排了2个课时;同时也增加了减法性质和除法性质的学习,让学生对运算律有比较全面的理解和掌握。

同时,笔者结合单元整合后的课时,确定了以下的单元教学目标:(1)强化运算定律意义的理解,建构“模型化”数学知识。使学生能识别、理解运算定律和性质;能选择合适的算法模型,灵活运用;会运用模型创设情境。(2)提升运算定律应用的能力,形成“凑整性”简算意识。运算定律教学不能简单等同于简便计算教学,引导学生理解和把握运算定律的本质,培养学生关于凑整的简算意识。(3)不断积累基本活动经验,感受“数学思考”的价值。重视观察、发现、猜想、举例、验证的推理过程,让学生形成较为系统的不完全归纳的研究方法。

2.课时研究:数形结合,建立模型

三、四年级学生的数学思维处于由具体形象向抽象逻辑思维过渡阶段。因此在教学“乘法分配律”时,笔者设定了以下三个环节:首先通过以形促数、形中思数、数形互补,建构“模型化”的数学知识;接着通过一题多解、一题多变、一题多编,培养学生的简算意识;最后从归纳建模到解决问题,让学生感受“数学思考”的价值。

总之,对多版本教材的比较分析能为教师研究教学内容提供路径,在比较中寻找更适合学生的教学方案。通过单元整合和单元重组,调整原先的课时结构,能够探寻出更合理的教学方法,最终提高教学效率和质量。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 徐文彬,彭亮,谢春艳.三种数学教材中“运算律”内容编排的分析与比较[J].教育研究与评论(小学教育教学),2020(09):84-91.

[2] 葛敏辉.优化理解路径的小学数学图示教学探索:以“运算律的复习课”为例[J].上海教育,2020(36):87.

[3] 孟初薇.学往深处:基于运算律的小学数学深度学习:以“乘法分配律”教学为例[J].江苏教育研究,2021(17):67-71.

(责编 金 铃)