明清时期江南县治的城乡区隔与城市治理:以常熟县为中心

2022-03-02俞泽玮

□俞泽玮

[内容提要]明清时期城乡关系固然在一定程度上呈现“城乡连续统一体”的特征,但城墙在治理层面上仍有一定区隔作用。常熟在此时期内为苏州府所辖县治城市,空间形态上,其城厢虽属于积善乡,但始终存在着有别于乡都体制的在城图。治理实践上,常熟邑境河道事关太湖泄水,城内河道疏浚则无关江南水利大局,虽然民居侵占河道问题严重,但官府日常治理成效不著。治理挑战方面,常熟筑城往往被城内居民“浮议”所阻挠,战时状态下官权得以强力贯彻,但筑城工作中的“根本利益”与“既得利益”难以兼顾。常熟的案例表明,明清时期,即使在中小城市,城墙之内的空间形态与治理逻辑都与城外有所区别,也面临着城市独有的挑战。

城市史研究,长期以来是中国史研究的热点,其问题意识,则可追溯至马克斯·韦伯所提出的“公社特征在东方的缺失”论断。[1]19-21随后,牟复礼在韦伯东西方城市二元对立观点的基础上,提出明清以来中国城市呈现“城乡连续统一体”的特征[2]112-175,此外,施坚雅、罗威廉等学者亦先后推动了这一领域的范式革新①,新世纪以来,城市史研究又有了进一步深化②。

然而,论题逐渐细分的明清以来中国城市史研究,仍然难以摆脱韦伯的经典论断(也即所谓“韦伯陷阱”):是否存在独立于西方“城市-公社”之外的东方型城市模式?大量的城市史研究“以回顾韦伯式命题开始,又以摆脱韦伯的中国城市观为目标,但仍旧在韦伯以来西方中国城市史研究的脉络之中”。[3]近年来,有学者尝试摆脱“韦伯陷阱”,以南京为例,“重新审视国家、政治与城市及都市性的关系”[4]13,进行了有益的尝试。

回顾数十年来的中国城市史研究重心,在明清侧重于行政性城市与工商业城市,在近代则聚焦于开埠口岸城市,而广大的中小型城市,往往被学者所忽略③。常熟,虽位于传统“八府一州”江南地区的中心——苏州,却地处其边缘地带;加以明清时期邑境内市镇数量较多规模却较小,难以发展成学者所谓“卫星城”面貌[5][6]434-435,因此并未受重视。近年来,学界关于常熟的探讨,重点仍在白茆塘等城外干河水利治理[6]127-142,亦有学者以常熟为中心,探讨晚清社会绅权上升与基层涣散的结构性社会危机[7]。然而,常熟邑境水利关乎江南水利大局,而绅权的劣质化与乡村崩溃则是一定程度上清末基层社会面临的普遍性问题,因此上述作品虽以常熟为中心,却又非严格意义上的常熟城市史研究④。

学者徐亦农认为,在中国城市中,只有城墙才是唯一具有特殊构造的城市建筑,其名称和实际功能象征着官府的存在,将城市定义为行政中心,并使其与开放的农村区别开来。[8]25本文即以城墙作为边界,探讨城墙内的区划设置及与城外之区别、城墙修造本身所体现出的官—民博弈、作为日常治理的城内泾流疏浚,试图发掘常熟这个普通县城在内城治理逻辑上的特点及城墙内外治理方式上的差异。

一、城治区划:以乡统城与内外区隔

由于明清时期的中国城乡在一定程度上呈现出“连续统一体”的格局,故在讨论城墙以内行政区划的同时,自然不能忽略城墙外的“乡脚”世界。事实上,常熟县城郭内外的行政体系,本就存在着共通之处。

据明万历年间姚宗仪《常熟私志》记载,常熟县邑境如下:

元丰九域志并为九乡,之中有都,之中有图,又名里,都之大者,又为扇,以分辖各图,扇又名区,按古九乡五十都五百八十九图。[8]叙县23

乡、都、图是明清时期普遍存于县以下的基层单位,其演变历程较为复杂。学者一般认为“都”这一编制始于北宋熙宁年间所推行的保甲法,到了明代,都在“绝大多数地区仅发挥着地域单位的作用,而不像在宋元时代那样具有一定的行政建制职能”。[9]

明初推行黄册里甲制,在全国范围内建立起完备的里(图)甲组织。这一体系以人为的户籍编制为中心,“在当时人心目中,作为户籍编制的里甲组织,是国家行政系统中最基层一环,而宋元以来一直存在的乡、都之类的地域性单位……至少在制度上没有赋予其多少实际的行政职能。明初基层行政组织以里甲体制为核心应为不争之事实。”[10]46在这一体系下,县及以下行政单位呈现出家(户)→甲→图(里)→县的顺序。然而,里甲的划分也考虑到都的存在,其编排大体不出原有各都范围,如刘志伟在研究广东惠州府县以下区划时,便认为“在明代里甲体制基础上形成的户籍管理系统”中,事实上存在着县—都—图的户籍管理系统。[10]49至于区、扇等单位,最初“本是因粮长制而设……在其它地区的粮长制被基本废弃之后,江南地区的粮长制却在被改造后仍得以保留,其内涵也不断衍变,而‘区’这一地域单位也就成为江南地区乡村建制中十分重要的一环。”[9]

那么,在王朝的县以下行政单位呈现出复杂且混乱的情况下,常熟县城墙以内的区域,在这一层级中处于什么地位呢?在前述常熟九乡区划中,积善乡似稍显特别。据光绪末年《常昭合志稿》乡都一节所载:“积善乡在县东南,附郭,管都二”[11]79,在这一表述中,积善乡是作为附郭的形式存在的⑤。同时该节亦转引乾隆间言如泗纂《常昭合志》所载,表明积善乡下辖四十四与四十五两都。然而,该志在其后又单列“在城图十三”,并详细说明了十三个图与常熟、昭文二县的对应关系。[11]79据民国年间的《重修常昭合志》考订,“言《志》脱东南三图”[12]42,在城图数量实为十四。那么,在光绪《志稿》中呈并列状的积善乡与在城十余图的关系如何?在城图之上有无都这一建制?积善乡所辖两都与在城图之间的关系又是怎样的?上述问题,均值得进一步追问。

常熟修志传统,上可追溯自南宋庆元间县令孙应时所修《琴川志》,讫至元末,常熟知州卢镇搜罗厘正,编成《重修琴川志》,也成为常熟现存最早的一部志书。[13]在这部志书中,城内被划分为六界:

第一界:显星桥至南栅,过跨塘桥,街东北至县前,西入寿安坊阶,东直止东子游巷,街南转东南,青菓巷、迎恩桥,西止丞厅,南止县学西。第二界:跨塘桥,街西直上西何家桥、丁家茶坊,入寿安坊阶,西止西子游巷。街南直上善利桥,至钱通判宅,止西栅。第三界:显星桥东直上文学桥,东入巷街,南止东塔寺后河南河北。第四界:塔后西起坊前,东止东栅,北止北水栅。第五界:东子游巷街北起,止瞿家桥西,南止邱监丞宅街东一帯,西北过桥直下,至广惠桥西,街北向西转,北止尉司街,西直上邵家巷,东止北旱栅东。第六界:北旱栅西起一带,止东南包家桥西,一路止葛庄基,西南止陈茶监街,北止教院后门,北沿街。[14]叙县1

而关于积善乡的表述则为:

积善乡,负郭并县南,管都二:第四十四都……第四十五都。14叙县21

虽然常熟筑城活动可以上溯至唐朝,宋室南渡后又于“建炎中县令李闿之始建五门,曰行春、秋报、承流、宣化、介福,城郭之制略备”[11]37,但至宝佑年间,城墙已不存。[14]叙县4故此处“负郭”与城内六界很难在空间上做出明晰区隔,将之理解为模糊的近城区域更为妥当⑥。由于资料缺乏,对于南宋常熟“界”的城郭独有职能,前述学者以及笔者均难以明确,然而这一城乡空间上的交错却并未影响地方文献对于“界”与周边乡里的明确区隔,则印证出在实际治理层面上一定程度的城乡分离。

到明中叶弘治年间,内城区划由“六界”变成“四隅”:

邑城中,宋分六界。至国朝更为四隅,各方附下:东南隅,内分五图,在宋为第一界;西南隅,内分四图,在宋为第二第三界;东北隅:内分三图,在宋为第四第五界;西北隅,内分一图,在宋为第六界。[15]叙地理25

关于积善乡所辖:

积善乡在城并附郭。取《易》积善之家必有余庆之义。内辖在城四隅,并四十四都、四十五都。[15]叙地理26

从字面意思上看,弘治桑《志》较为清晰地展现出积善乡与在城的关系:在城与附郭均从属于九乡体制。然而考虑到乡这一建制在明代更多作为地域单位而非户籍与赋役编排单位,那么这一地域从属关系似乎并无治理层面之意义,相反,城墙之内以隅而非都作为单位,则表明在作为治理依据的基层单位编排上,城、乡之间,仍然体现出一定的差异⑦。

明代中后期,常熟县城墙之内隅—图的编排逐渐被区—图编制所取代,最终演变至清雍正初年分析常熟、昭文二县。这一变化与苏州府作为区划层级的“区”普遍兴起有关,但城墙内外“区”的排布亦有所区别。

万历年间,一方面,原有的里甲制度呈不断衰败之势;另一方面,赋役制度的改革也使上述基层单位的户籍管理职责不断弱化,随之而来的则是都、图组织的日益混乱与数量变化:“里之有名者仅一百五十八,据里寻图又失之矣”。[8]叙县23学者曾指出,明代中后期“区”一级在苏州府地区扮演着日益重要的作用,在遵守“不出本都”的基础上,逐步替代“都”的功能而成为图(里)的上一级区划。[16]这一判断大体准确,但在明中叶以后基层赋役组织普遍衰败的常熟县,弘治《县志》中记载的“各都图就近地段均为四十四区”[15]叙地理27,与万历前后钱粮征收实际所依据的城乡八十五区,亦产生龃龉⑧。因此,“区”从赋役佥派与钱粮征收的惯例标识,到成为图(里)上的一级区划,实与万历后期常熟县令耿橘治水相关。

由于常熟县以下各类基层区划的混乱,耿橘在治水前检视城乡时,对都、图、区、扇的编排感到无从着手。在都一级,虽然“查田粮书,乡都总图自一都以至五十都,森然布列”,在除去弘治间割予太仓州的五都后,与历部志书中四十五都相符合,然而其都名却十分混乱。如4都、14都等均存二都,各以东西明之,而诸如42都,甚至实存五都,以东、西、南、北、中相区别。除去都名混乱外,在当时实存各式图册中,都的数量亦发生变动,“为都总三十四已耳”。图里的变动亦大抵如此,耿橘只能感叹“又何其不齐若斯耶”。[17]

在这一情况下,耿橘注意到随粮长制度而设立的“区”这一级单位:

多寡分合,今昔异,致吾诚不得其故矣。至于扇与区二名,古志、新志俱无之,惟田粮科则数实载乡、城八十五扇,与今比簿各册数合,今公私通用之,扇即区也……故斟酌古今,通其变,将城乡八十五区次第排之,以便称谓,又于各区之下,仍带都名、扇名,以便稽考。[17]

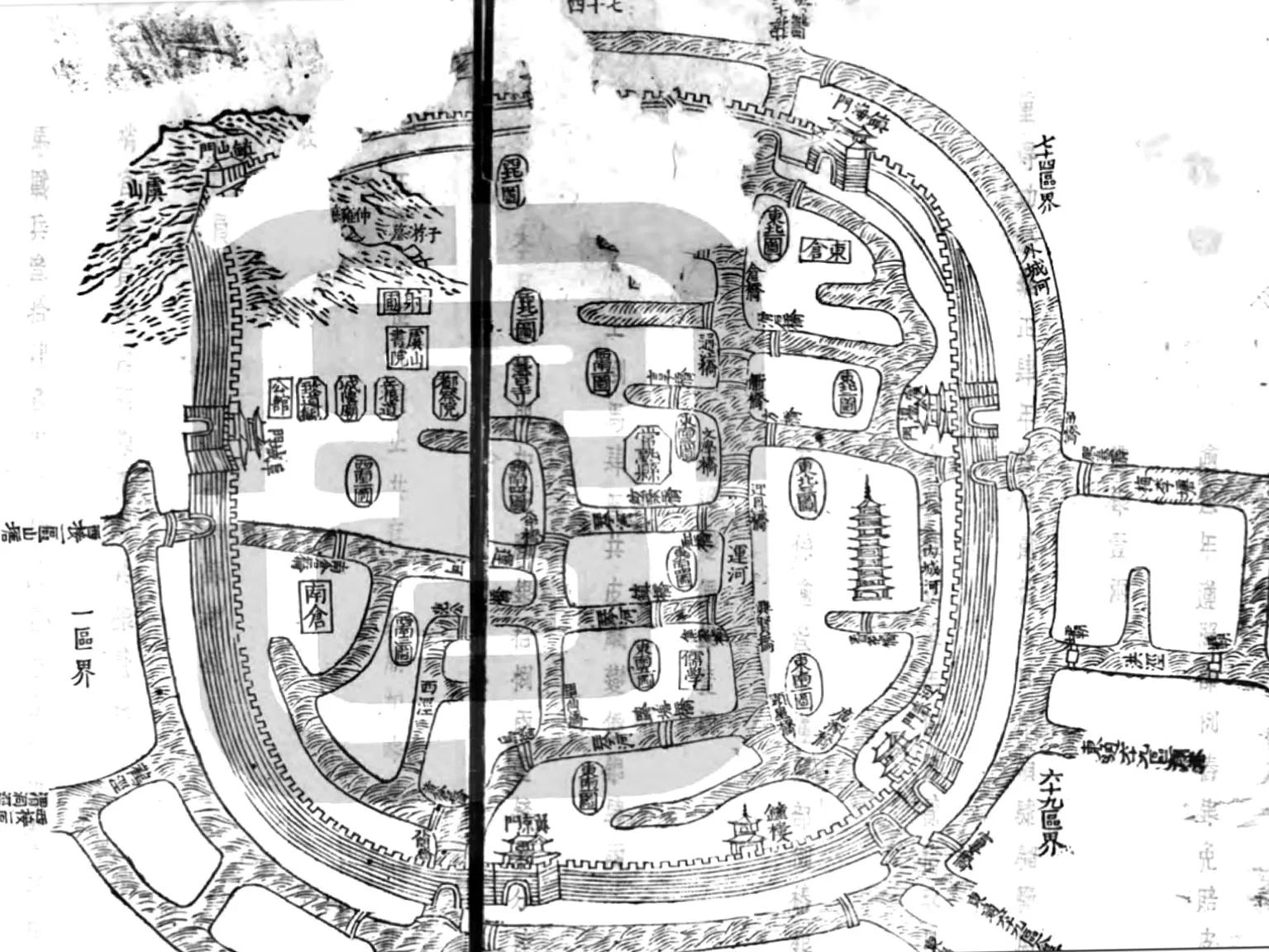

正因“区”已为公私通用之惯例,为适应其“照田起夫”的治水方式,这一贴合钱粮实征“比簿”的单位,由此成为了耿橘治水的基本区划排布。随后他详细记载了八十五区的分布,在这一排布中,在城被分为上、下二区,各辖七里(图1)。其中在城上区辖东南三、四、五图,西南一图,东北一、二、三图;在城下区辖东南一、二图,西南二、三、四图,西北一、二图。

图1 《在城上下二区图》。图片来源:(明)耿橘:《常熟县水利全书》,卷3,本卷不分页。

就城墙内外的对比层面而言,不同于城外各区划分大都按照田亩编订,在城上、下区不仅于序列上单独于其它区,其所辖各图也依据城市方位排布,且大都为既存之图,这一空间格局仍可追溯至南宋内城六界。与之对比,城外都、图名称虽然仍附在区后,实质上却已“都图破碎”,进一步反映出城墙区隔所带来的城郭内外治理单位之差异。

作为自上而下官权主导的水利工程,耿橘治水体现出一定的王朝意志,也由此对“区”成为一级独立区划产生影响;此外,耿橘又责成粮长主持各区内的开荒事宜,进一步促进了“区”作为治理层级的明确化。[18]45万历以后,这一城乡统分八十五区的做法为历部志书所沿用,似成定制。

清雍正间分析常熟、昭文二县,其后“区”逐渐隐去,而“场”的称谓开始出现⑨,乾隆年间《支溪小志》有下列记载:“今虽井田之制久废,而分土画疆,由县分场,析为都图,即经界之义也,且朝廷赋税所自出,其可忽诸?”[19]7

“由县分场,析为都图”显然倒置了场与都、图编制出现时间的先后次序,但“经界之义”却精准地点出了区、场等单位的地域划分意义,而“朝廷赋税所自出”,自然是从长期保持相对稳定的都、图出,另一方面也表明图(里)已由综合的户籍管理单位转变成单纯的赋税征收单位。

由此,似可对明清以来常熟(昭文)县城基层单位的特点做一总结。首先,在形式上,常熟区划呈现以乡统城的模式,城墙内外都从属于积善乡,然而城内始终有着单独的建制,而积善乡另外所辖四十四、四十五都,其范围也从未涉足内城。相反,在南宋时期城郭尚未呈闭合状形态时,城市街区往往不规则深入乡野,其建制也随之由乡(里)转变为城市独有的“界”。在此意义上,积善乡所谓“附郭”地位,倒更像是时人对这一词语的比附与借用,而难与附郭县的实质内涵相提并论。其次,自宋以来,常熟城乡在都、图之外,普遍均存在着一级地域单位,以时间顺序排列,在城内为界—隅—区,在城外则是区—场,然而二者间又有着显著差别:城内无论界、隅或区,其下总是直接划分为十余图;在乡村中,区、场之下,则长期与“都”这一建制产生纠葛。城墙之内,在基层单位层级上,显得更为简洁。最后,城内十余图,无论明清,始终是按照相对方位排布;然而城外乡村中的图(里),始终与人口、田亩相勾连,因此难以完全依照地域划分,难免参差;且城外都、图数量与辖区随着时代变迁、原有王朝制度功能的丧失而不断发生着变化:“自分场后,乡名久不著,区制亦遂废,都图递有分并参错不相联”[12]42,与内城图的稳定形成对比。上述对比,难言为城墙内更直接的官权主导下的产物,而是体现出一种独有的城郭区划模式,这一模式自南宋形成后,长期保持稳定,并在相当程度上有别于以赋役体制为核心的乡村体系。

上述常熟城内基层单位的特征,彰显出了城、乡间的差异。基层建制的差异,在实践中往往与城乡治理方式之区隔互为表里,这一区别在城市内河疏浚上便有所体现。

二、内河疏浚:无关江南水利大局的日常治理

河工,是传统经世之学中重要的组成内容,在江南的开发治理中,疏浚河道亦极为重要。学者曾指出:“江南境内水系,以太湖为中心。太湖襟带三洲,东南之利害莫不与此攸关。东南之水,皆以太湖为汇集,因此,太湖之水能否顺利泄入江海,关系重大。”[6]528太湖水的泄出途径主要有三:吴淞江、白茆塘、娄江。清人蒋伊有言:“江南之水,以海口为归,而海口之在我虞山者尤众。”[12]180在上述三条河流中,白茆塘河道,便从常熟邑境穿过。常熟的水利治理,由此成为关乎江南水利全局的重大事项。

关于常熟邑境河道的疏浚,长期以来是明清江南社会经济史研究重点。然而,常熟县城内河河道的治理,却常为学者所忽视。常熟城内河道,以县衙为界,大体可分为三部分:县衙以东的琴川七弦及横贯南北的运河、县衙西北自虞山流下的小洋(娘)子泾、城南的西泾。在上述三条河道中,以琴川七弦,最为久远:“《述异记》:梧桐园在吴宫,本吴王夫差旧园也,一名鸣琴川。《吴郡志》引之,省鸣字,曰琴川,此为吾邑名琴川之缘起,”其形态亦如琴弦:“其分流于县治前后,东入于运河者,横港七条,若琴弦然,故曰琴川。”[12]116然而迟至元末,琴川七弦已经大部堵塞:“县治前后横港凡七,皆西受山水,东注运河,如琴弦然,今仅有一二通流,余皆湮塞。”[14]叙县2明代中叶,“琴川仅有三流,余皆湮塞”,清代则“琴河存者,惟学士桥、仓洪桥两弦,又县桥下之笫三弦可通。是明初已湮其四,至今又湮其一矣”。[12]116至于本就狭窄的小洋子泾及西泾,堵塞情况则更为严重。

不同于外河疏浚关乎江南水利根本,常以王朝大员派出主持。常熟城内河道疏浚,某种程度上属于县城治理的日常事务,然而也正由于其“日常”属性,自宋以来的历次内河疏浚往往规模不大,成效亦不著。宋代便有疏浚小洋子泾的记载:“宋嘉定元年三月知县叶凯谓:泾之循县而西者,皆居民覆屋其上,未易开浚,县桥以东犹可疏道。遂捐公赢募役浚治,不日通流,东彻运渠,西南水凑,公私便之。”[12]116-117明代万历年间,曾多次疏浚内河:“十六年……时连年水旱,民困饥馑。应逵浚吴凇、开新河,并浚内河。发帑全二十万,以其半讫工,百弊丛生,怨声栽道。徒扰民间,毫无裨益”,到了万历二十一年,“知县张集义浚琴川。集议欲复七弦,碍于势家,加浚其未湮者而止。船乃直抵慧日寺桥下”。[12]176然而在上述两次疏浚十余年后,内河又复堵塞。万历三十三年,耿橘再次疏浚内城运河、琴河:“该本县耿知县查看得本县城右跨虞山之首,县治前后有横河柒道,西受山水,东注运河,如琴弦然故,又曰琴川。考之旧志,琴河深广,可通巨舰,乃至于今日而曾不容舠矣。且多有湮塞处矣……不可不时加疏浚也。”[17]进入清代后,历代县志也多有内河、城河疏浚的记载。

与大规模外河工程相比,常熟内河疏浚有其自身独特之处,主要体现在城河河务的组织上。河务组织大体有两种方式,其一是大规模河工兴起的同时连带疏浚内河,如上述万历年间的耿橘治水。由于是大规模自上而下的组织模式,故其影响亦较为深远,却不一定体现在对河道治理本身的成绩上。如万历十六年浚内河,给民间带来了沉重的负担;而三十三年耿橘采取划区的形式,其后逐渐衍为城内图以上之建制,则表明治水对城内区划的变革作用。另一方面,更为频繁的内河疏浚模式,则是县令主导下的分段治理。如康熙三十六年“知县陶滚浚琴川。民家各就门面开通”[12]181,道光元年,浚昭文城河时“畚锸既举,近河居者相率输助”,次年“浚常熟城河……乃与民约,泾之上家,自挑浚贫者,邻近协济之。不足,则官为之资”。[12]189不同于白茆塘等河道治理经历了从“照田起夫”到“就图划区”的过程,内河疏浚人力基本上以沿河就近居住的居民为主,在其背后,事实上隐藏着围绕民居侵占河道而产生的官民矛盾。

民居侵占内河河道,至少可以追溯至宋代,在嘉定元年治水中,“知县叶凯谓:泾之循县而西者,皆居民覆屋其上,未易开浚,县桥以东犹可疏道”[12]116,而前述万历二十一年治水时的“碍于势家”亦是明证。正是由于这一问题的存在,本应为“日常”事务的内河治理,其频率甚至低于白茆塘等外河河道之疏浚。如乾隆十年治水时邑人就慨叹:“城内,惟城濠尚通舟样。其余诸河,自明以来百余年间,仅康熙三十六年,知县陶澴曾令民间小浚。岁久淤塞,渐成平陆”。[12]183雍正初年,常熟析出昭文县,原有县治以东琴川诸道、运河部分归入昭文,县治以西诸泾流则独为常熟所治。分县后,不仅城河疏浚需要两县官员共同商定,增加了一系列协调成本,同时,两县在实际治水力度上亦有所差别。

乾隆十年,“城内,惟城濠尚通舟楫……至是,昭文县知县张垒力主疏通。与常熟县知县陈荀纕各分地界,自三月兴工,五月工竣。内运河一道,南北长三百五十九丈,两县合开,余就各界分浚”[12]183,可见此次治水中,两县在商讨后采取各自呈领、分段治理的模式。然而常熟陈荀纕于当年便离职,极大影响到常熟界诸泾的疏浚。此次昭文段浚河则较为顺利,陈祖范《昭文县浚河记》云:

琴川古迹,湮久难复。昭文县境有渠,纵贯其中,东西水道,皆属焉。民居日稠,旁占下垔,上架板为阁道,通往来。宅券相授受,忘其为官河也。前政虽心知非便,重违民意,因循不理者,数十年矣。乾隆十一年夏,止山张侯毅然撤而浚之。畚锸云兴,淤泥阜积,颓岸反捍,略彴抗址。浃旬之间,舟棹元阻。侯日乘轻舫竿量浅深,以程工。值役者,无得苟,且报竣。秋水时至,川流口口。步有新船,港停远筏。鹅鸭游泳,山郭清照。冬月栽租泊门,佃不劳力,运根纳仓,家省雇钱。方事之初,愚民苦之。谓既率我钱,又毁我室,狼扈无所弃,而执扑不容息。久之,民乃称便。谓营私壅公,我则无谊。行水通渠,循吏之事,非侯果决,事且中废。以我小劳,荻此永利。君子观是役也,可以识治术矣。[12]183

陈祖范笔下的此次昭文浚河,在开始阶段仍面临着民意的阻挠,而知县张垒则以强硬态度力主疏浚,并在疏浚完成后亲自登船检验,最终“民乃称便”,皆大欢喜,而基层官员的“治术”,也在这其中得以彰显。

然而,比起县令主持下的河道疏浚,“民居日稠,旁占下垔”才是常态。道光初年,昭文城河便又堵塞;且由于乾隆十年常熟界诸泾并未得到治理,此时城西“泾之塞,殆数百年矣”[12]189,情形更为严重。到清末民初时,“今自镇海水关至通江桥尚通舟楫,向南一流仅属至河东街,渐淤成陆”。[12]118-119

总而言之,明清以来的常熟内河堵塞,其原因固然有邑境位于江南高冈与低地之地势交界处[20],泥沙倒灌极为严重的因素,更为重要的则是民居对河道的侵占。正因于此,内河疏浚本为城市治理日常,却往往面临着沿河居民的巨大阻力。在数百年中,亦有官员推行强力措施浚河,民众也可享受到内河疏浚后的红利,然而每过数十年后,河道往往又复堵塞;加以城河畅通与否无关江南水利大局,在基层官员阻力重重、缺少王朝力量介入的情况下,难以建立长期稳定的疏浚体系,因此在总体上,浚河成效仍极为有限。

三、城墙修造:“浮议”与守御之间

自宋以来的城墙修造,经历了一个不断变动的过程。宋室采取“强干弱枝”政策,故内地中小城市往往不设城防,中古时期所修造的城垣亦多倾颓。元朝末年,各地豪室纷争,江南地区为张士诚与朱元璋所争夺,常熟县治大规模城墙修造也在此时启动:

元至正初筑土城周一万四于八百四丈……至正十六年张士诚据吴,以常熟为要害,甃为砖城,周九里三十步,高二丈二尺,厚一丈二尺,颇称完固(《志稿》云:今城一千六百六十一丈,增于旧者无多)。[12]79

然而明洪武后,江南地区承平日久,城垣又见衰败:

明永乐间城渐圮,值岁大祲,饥民相率盗城砖易食,县令弗能禁而城日废。至成化中东西仅存遗堞,其崇如冈(桑志)。惟南北东三门尚存……至嘉靖间城址夷为平地,民据以为业,上从而科其税。[12]80

疏于管理,既使城墙不断自然倾颓,也放纵了民间的偷盗城砖行为;另一方面,民人侵占已为平地的城垣,官府亦可从中科税,从自身利益出发,也无修复城墙之必要。

然而,常熟的地理位置亦极为特殊:“常熟旧称苏州北门,东西北三面濒江水,寇易以冲突,惟南面与郡城接迩,舳舻不绝,而东西两湖夹于致和塘之旁,分洲散渚多所窜伏而窃发者,故苏之要害常熟为甚,其不可无城明矣”。[12]80百余年间,数位县令曾尝试过恢复原有城墙,但往往难以成事,这其中真正阻碍城墙修造的,正是邑人间的“浮议”:

县故有城,久废不治,每有寇窃,居人不宁,一时守土之臣与一二缙绅亦时议修筑,多挠浮议,幸事稍平,辄弃置不复讲,率以为常。[21]21

至于“浮议”的大体内容则为:

城一筑则怨讟之衅自此开矣,城一筑则渔猎之谤自此起矣,城一筑则经久之役将以官淹延此城也,城一筑则董率之劳将以官奔走此城也。又从而蔓其辞曰:城加于山将不利于官司也,城加于山又将不利于科笫也。如前之辞若倦倦为有司之忠臣,如后之辞若恳恳为举邑之大虑,且复乘其易入之隙而投之,虽至明哲能勿信者寡矣,无惑乎城之寻议而寻寝也。[12]81

由于这些民间“浮议”,历次修城动议均告中辍。演至嘉靖年间,东南倭患愈演愈烈,战时守御的需要,使得常熟县治城墙修造被再度提上议程。嘉靖三十二年邑中士绅向知县王鈇提出建议,而此次修复城池的决策过程,体现出了一定的王朝意志:

迩来倭夷倡乱,虽旋就扑灭,而蜂虿窃发,为毒不少,我一二缙绅乃以城事白邑令王公,王公让曰:城吾责也,然不敢专将听命焉。乃白郡守林公,林公亦曰:兹邑迩江而不城,是延寇也。乃遂进白巡抚都御史彭公、操江都御史蔡公、巡按御史孙公、巡江御史汪公。凡承命秉宪有事兹土者,皆以次白。先是孙公陈海防事宜,以上海嘉定、常熟俱界海滨,系要冲而无城可守,已具疏于朝。迨缙绅议入彭公、蔡公、汪公,佥以为然,遂相与定计下其事于王公。[21]22

在这一上下大小官绅均达成共识的背景下,城墙最终得以修复:

经始先成一丈,以准其费,费银三十两有奇。致仕山东按察副使顾玉柱首捐金助之,邑中巨室皆画地分筑。沅州判官王鲁独任西门城楼,工费最巨。又得富室谭氏所献四万金,遂倚以集事,凡五月毕工。城周一千六百六十六丈有奇,高二丈四尺,厚加三之一,内外皆有渠,外渠之广倍于内,惟西北环山而垣,无水关。[12]80

从筑城规模上看,此次修复后的城池,对比元末城址,大体仍相当,仅有城西虞山门西移,“凭高扼守计,大拓城址,包围全岭”。[12]80而筑城经费来源则多为“富室所献”,由于具体过程性材料的缺乏,此处献金是否类似于夫马进所谓“善举徭役化”,抑或是战时背景下城居大户“公义”观念的体现,则尚难以断定。

然而,上述瞿景淳等人以批判视角所提及的民间“浮议”,固然阻挠了城池的守御进程,却也揭示了事件的另一面相,即筑城对地方社会而言,究竟意味着什么?

邵圭洁在《北虞遗文》中曾以个人私心来总结民间何以不愿筑城,并详细列出了四种“小人之私心”:

其一,则势豪之家据为己有,庐而为市则廛之入倍于他市,汙为田则租之入倍于他田,未见无城之害而厚享无城之利。一闻斯议,则所以曲为挠阻者无所不至矣。其二,则贸易驵伶之徒,据要津为垄断,或得之市儿,或赁之豪家,皆重楼叠宇,蓄妻妾、长子孙,视为故业。彼便私图,宁顾公义?一闻斯议,则所以曲为挠阻者无所不至矣。其三,则乡居殷富之户,田连扦陌,货充市肆,有司将兴大役而公帑不给,未免以佚道使民,或益之丁田,或派之夫役,或假之船撬,或劝之术粟,皆其所预计而恐及之者。彼且自成村落,自列度市,不图有城之利,而惟计筑城之扰。一闻斯议,则所以曲为挠阻者无所不至矣。其四,则官府侵渔及奸顽逋负之徒,或解运正色之外,挪移隐蔽以资温饱,或经年积欠之数辗转延捱以冀迁脱,其弊不能悉举,有司以不给之故,亦未免取偿于此辈,非惟不保其利,抑且因此荻谴,未见城之完,而先见家之破。一闻斯议,则所以曲为挠阻者无所不至矣。夫此四者,皆小人之私心也。[12]81

上述四类之“小人”,大体可归之为侵占城址者、占据交通要津者、不受城墙保护的乡里小民、严苛赋役制度下的逃亡民众。对前两者来说,筑城意味着累世所经营的祖业被拆;对乡间农民来说,城墙于己亦毫无保护作用。至于筑城徭役之佥派,则无论城乡小民,均难免遭波及,直至酿成“未见城之完,而先见家之破”之惨剧。

锡山人士王问曾写作《筑城谣》,便直白而又残酷地点出了筑城使民众遭受的苦难:

筑城入荒草,白沙无烟莽。浩浩筑城上高山,崩崖错谔青冥间。我生不辰可奈何,昔日防寇今备倭。冯冯一杵复一杵,丁夫如云汗如雨。星火出门露黑归,野田苗稀黄雀飞。今年县官复征税,城下相逢只垂泪。[12]81

隐在所谓民间“浮议”之下的,便是如此之事实。

嘉靖王鈇筑城,成为明清时期常熟城墙变迁史上最为重要的关节点。进入清代以后,王朝关于城墙的营造与修复规程日趋完备。而由于经费原因,加以江南久未经战乱,故历次城墙修复工程大都聚焦于城门附近,其经费亦多采取倡捐、问罚等常规方式,与嘉靖筑城的规模相比,已不可同日而语。咸丰十年,太平军破江南大营,清军绿营、淮勇等势力均曾在常熟与太平军交战,城墙在战火中日趋残破。战后,随着自强运动的兴起,近代化时期的城墙,已不再关乎城市守御,便无可逆转地衰败下去。

城墙,作为中国传统城市最为重要的边界与屏障,其营造与修缮自然关乎城居绅民之根本利益⑩。然而随着国家承平日久,城墙渐颓,民业往往侵占城址,势家与市井“刁劣小民”都能从中谋取既得利益,官府亦难以整饬。这一现象固然难称国家—社会框架下地方对国家的牵制,却也体现出即使在行政中心的城墙之内,官府行使权力亦要受到地方上之种种牵制。当战事逼近,面对自上而下的王朝意志,地方既得利益不得不让位于城市守御需要,所谓民间“浮议”,终究难抵官权的强力主导。而在这一修城过程中,不仅势家需要出资、占地“刁民”需要腾地,就连城外难以享受城墙保护的乡野民众,亦不得不应役筑城。明清常熟筑城活动,便在一定程度上成为纠结于“根本利益”与“既得利益”之间的两难。

四、结语

近年来,在大中城市以及市镇研究之外,学者们开始将目光投向明清时期府、县治所等中小型城市,且多从城市形态与社会经济视角切入,分析区域内中小城市的群体特征。无论是强调州县治所的经济职能与城市空间的自由生长[22],或是强调城市形态的礼制复归与城墙之绝对区隔[23]279-448,渗透在其中的仍然是韦伯与牟复礼的视角。城乡连续统一体理论强调经济上城乡间的流动性与城墙外街区的发展;韦伯信徒则坚持政治层面城墙内外的截然两分,并将城—乡关系转变为讨论城墙内外官权强弱之命题。

诚然,由于材料所限、城市发展具有同质性等原因,对明清县级治所的考察较难探讨具体城市所独有的治理模式,然而在城市群体研究之外,个案研究仍有其意义。本文先后论述了明清以来常熟县城内外的区划分隔、内河疏浚及城墙修造。“城乡连续统一体”的特征,固然可以在三者中有所体现:行政区划上,内城在形式上仍属于九乡体制下的积善乡;而诸如城墙的修造,亦佥派乡民以工役。然而,城墙的区隔效应更加彰显:以城墙为方位,内城基层区划单位排布体现出更为浓厚的地域色彩,与赋役制度关联亦相对较弱;城市居民各自不同的既得利益形成了一定意义上的合力,对承平时期的城墙修造产生巨大阻力;邑境河道疏浚上,城外诸干流事关太湖泄水,从而成为王朝水利格局的重点治理对象,城内诸泾流的日常疏浚无关宏旨,故疏浚成本虽小,却在日复一日的民居侵占下“渐淤成陆”。

突破“韦伯式迷思”,似不应当无视城市形态与社会经济层面的“非行政性”,转而突出东方型城市的特殊内核;或借由强调行政城市的经济职能来执着于寻找中国城市现代化的内生动力。更为妥当的方式,应是在城市的具体情境中考察诸项议题。常熟的案例便表明,作为传统行政层级最底端的州县治所,虽难言“城市的空气更自由”,城墙以内更是从未形成欧洲意义上的“市民认同”[24],但从区划排布到内河治理实践,仍与城墙外的乡脚世界有着一定的区隔。这一差异固然与内城官权的在地化密切相关,同时也与更为深刻的城郭聚落形成传统、赋役制度层面的城乡区别相勾连;此外,常熟的筑城活动也透视出在城市这一独特的场域中,官权行使所面临的独有挑战。

注 释:

①施坚雅提出城市分布的“中心地”层级理论,将作为空间的城市与更广泛的区域相联系,拓宽了城市史研究的视野,详见施坚雅:《城市与地方体系层级》,施坚雅主编:《中华帝国晚期的城市》,叶光庭等译,第327-417页。罗威廉则在20世纪90年代将哈贝马斯“公共领域”学说引入中国城市史研究领域,探讨清代中国城市近代化的内生动力,用以反驳韦伯式东西方城市二元对立的观点。这一观点参见罗威廉:《汉口:一个中国城市的冲突和社区(1796-1895)》,鲁西奇、罗杜芳译,北京:中国人民大学出版社,2008年。

②这一深化主要体现在研究领域的细分。明清城市史研究与近代城市史研究的问题意识既相互区隔,又相互联系:明清城市史研究侧重于探讨帝制晚期中国城市的“官治”与“民治”属性,在此之下细分出城市空间形态、管理模式、经济与文化特征、公共事务的办理方式、城乡关系等论题;近代城市史研究则着重于探讨城市的现代化进程、国家-社会框架下的城市治理与日常生活、城市的边缘群体与文化/族群认同、城市与革命。而诸如城市地景的建构或再现、城市的知识与文化实践议题,则贯穿于帝制晚期与近代化时期的中国城市史研究。关于明清以来城市史研究的具体进展,参见卢汉超:《美国的中国城市史研究》.《清华大学学报(哲学社会科学版)》2008年第1期。

③雍正初年,常熟县析为常熟、昭文二县,城墙之内亦被一分为二,直至民国初年。本文对雍正后常、昭二县,一般情况下仍以常熟统称。

④需要指出的是,在本文写作过程中,笔者得悉孙昌麒麟、钟翀、王潇杰关于南宋常熟“界”的文章发表,该文系江南城市形态史研究的最新力作,也是笔者目力所及仅有的常熟城市史作品,亦予本文思路以较大启发。钟翀教授慷慨提供该文未刊稿,此处谨致谢忱!详见孙昌麒麟、钟翀、王潇杰:《南宋常熟的城市形态与城内的“界”——以〈重修琴川志〉的图文分析为中心》,《中国历史地理论丛》2021年第2期。

⑤有学者直接将这一形态称为“附郭乡”,并认为附郭乡体现出了“城墙外的城市”与“城墙内的乡”两种特点。关于附郭乡的存在与否、与近郊乡的异同等论题,学界尚有分歧。参见王旭:《宋代县下基层区划的“双轨体制”研究:以太湖流域的乡镇为中心》,博士学位论文,暨南大学历史系,2017年,第144-197页。

⑥学者们对南宋常熟城市“界”的空间形态进行了复原,认为南宋时期以“界”为代表的城市街区常常呈纵深分布,难以形成闭合区域,因此与乡村地块交错分布。参见孙昌麒麟、钟翀、王潇杰:《南宋常熟的城市形态与城内的“界”——以〈重修琴川志〉的图文分析为中心》,《中国历史地理论丛》2021年第2期,第33-34页。

⑦需要说明的是,孙昌麒麟、钟翀等人认为明代城乡“隅”、“都”之下均辖图,代表“明以降县下基层管理组织的城乡区别的泯灭”,此说不确。作为户籍控制的图(里)甲制在江南地区的编订与鱼鳞图册普遍结合在一起,因此在乡间往往与田亩、乡村聚落相勾连,而作为城墙以内的场域,在城图的编制往往以城墙内的相对地域方位所决定,二者形式上虽属于同一种基层组织,但在制度编订之初于逻辑上便有所不同。此后,随着图甲制度的衰败,城外都图数量亦发生变动,而在城郭边界保持大体稳定的情况下,在城图数量与名称亦保持稳定,所谓“城乡区别的泯灭”论断,似难成立。关于作为户籍控制的里甲制度及其变迁,最新研究参见鲁西奇:《“下县的皇权”:中国古代乡里制度及其实质》,《北京大学学报(哲学社会科学版)》2019年第4期,第81-82页。

⑧此外,“区”与“都”的关系似更为复杂。吴滔认为苏州地区的“区”划分普遍以“都”为依据,也大都遵守“不出本都”的原则。然而据万历《私志》所载,随着“都”数量的变迁,存在着多个“都”在实践中处于同一“区”的情况。详见(明)姚宗仪辑:《(万历)常熟县私志》卷1《叙县》,第28页。

⑨关于区-场的嬗变过程,虽可以雍正四年常熟析县为大致界线,然而也并非一蹴而就,正如光绪《志稿》所言:“国朝雍正四年析置两县后,常熟分为八场,昭文分为四场,分自何年,言志未记”。光绪《重修常昭合志稿》卷8《都图》,第78页。

⑩以咸同之交太平军东进战事为例,在太平军常熟守将骆国忠归附清廷后,面对李秀成部大军进剿,正是依赖城墙固守待援,方才坚持数月,也使常昭二邑成为苏州府受战祸波及最小的县城之一。参见民国《重修常昭合志》卷10《兵防志·兵事》,第327-328页。