“日色冷青松是什么颜”色的?中国古诗中的色彩课

2022-03-02

风生于野、青林苍郁、绚烂互和,每一次视觉上的触动,历史都为我们保存,希望每个孩子都能从“看见”古诗中的颜色开始,不断增强观察力、感受力,通过古诗这个大门,进入一个更为宏大的世界,用最特别的方式去感知及想象这个世界。

从小看着《芥子园画谱》学画画的熊亮,骨子里有着对中国传统文化的情感和挚爱。创作过《京剧猫》《灶王爷》《年和男孩》等绘本作品的他,对中国传统文化的理解也是非常深刻的。这几年,他开始尝试着把中国传统文化与色彩美学、绘画创作等结合起来,给孩子们设计了一系列独特的艺术课。“向诗学色彩”就是其中的一个系列。

在熊亮看来,中国古诗是和自然现象紧密连接的,诗中的描述与大自然中的颜色也是最为接近的,甚至可以说是能融为一体。所以他认为,古诗并不是由几行简单的文字所组成的,而是像一个入口,经过这个通道,我们可以带孩子走进一种意境,感受色彩、味道、声音,甚至可以触摸。

古诗中的美妙颜色

在诗词里,蕴含着各种或清新,或艳丽,或凝重的颜色,无论春夏秋冬,化作古代文人作品中精致的文字,融入历史记忆的长河。追溯他们生活的春夏秋冬,诗词中的“露从今夜白”“日色冷青松”“何草不黄”“绿柳才黄半未匀”“春来江水绿如蓝”……这些美丽的描述到底是什么颜色呢?

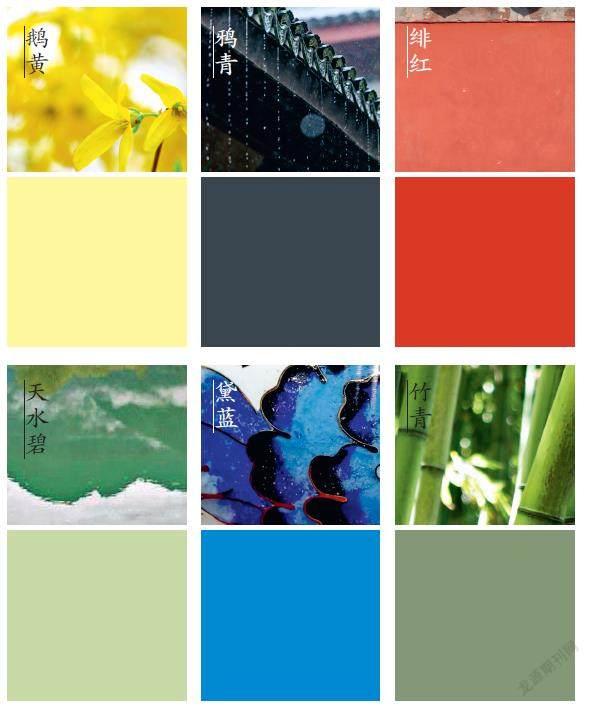

为了还原中国古诗中的颜色,熊亮和他的艺术课团队特别制作了彩纸,有些颜色甚至需要不同质地的纸张才能将其表现出来。在探访熊亮的艺术课工作室的时候,艺术课程总监江渊老师送给了我一套这样从古诗中调出来的中国传统颜色纸,还配有古诗卡片,当我看见“黛紫”“天青”“鹅黄”“鸦青”“绯红”“琥珀”“月白”“天水碧”“黛蓝”“竹青”和它们对应的诗与颜色时,内心涌动的是对中国传统文化的敬意和沉醉。

“日色冷青松”色彩课

熊亮在用古诗中的句子带领孩子们进行色彩探究的过程中,更是能让孩子理解,色彩不只是我們看到的颜色,还包括色彩的构成混合、衬印、层次、透明度产生的错觉、相对性。比如,他用王维一首名为《过香积寺》的诗中的一句“日色冷青松”,便给孩子们上了一节关于冷暖色与色彩构建的空间关系的艺术课。

在熊亮看来,“日色冷青松”这句诗,是带孩子感受冷暖色对比的非常好的诗句。通过古诗描写的整体氛围,我们大概可以知道“日色”指的是傍晚天空的颜色,是偏暖色的,可能是淡淡的粉红色,也可能是火烧云之后的橘黄色;而“冷青松”,可能是不同的绿色。

但其实,冷暖色并不是固定不变的,懂色彩更需要的是一个人的感觉,也是思维和想象。

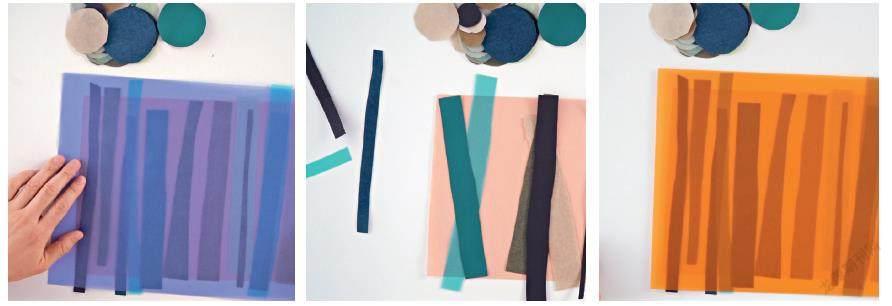

在这句诗里,熊亮不仅给孩子们讲了冷暖色,还启发他们去理解色彩营造的远近空间关系。我们可以想象,当我们和诗人一起站在日暮前的深山中的时候,眼前的“冷青松”并不是一个平面的,而是错落有致,远近不同的,所以松树的颜色也会有深有浅、有明有暗。于是,熊亮又带领孩子们用彩纸(不需要剪成松树的样子,把不同颜色的纸剪成粗细不同的长条形、大小不等的圆形或方形均可)创作出了自己所“看见”的古诗中“日色冷青松”是什么颜色、什么样子的,非常有趣。相信上了这节课的孩子,仿佛都曾与王维同行,都看见了“日色冷青松”的颜色,对这首古诗也有了完全不同的理解和情感。

熊亮的“向诗学色彩”艺术课,就是这样融合了对古诗、文学的通感理解和对色彩的全新认知,带领孩子们感受着传统文化的独特魅力,同时也打开了艺术感知力和创造力。