阿司匹林+氯吡格雷治疗脑梗死患者的临床效果及价值体会

2022-03-01陈敏

陈敏

(重庆市红十字会医院/江北区人民医院神经内科,重庆 400020)

脑梗死又称缺血性脑卒中,是一种由脑组织引起的缺血性症状,主要与脑组织血液出现障碍有关,可造成脑缺血、缺氧,而且还会发生脑组织病变或脑软化,是老年人常见的一种疾病[1]。该病具有病程长、治愈难及致残率和死亡率高的特点,大部分患者合并高血压、冠心病心率失常、糖尿病等病症,严重影响老年人的身体健康[2]。阿司匹林可对环氧酶-1活性部位产生乙酰化,并阻止血栓素A2及过氧化物合成,抑制血小板活化,并抑制环氧合酶,促进血小板质膜蛋白的乙酰化,抑制血小板胶原转移酶,有效阻止血小板聚集及释放[3]。氯吡格雷可氧化为活性硫氢基的代谢产物,并选择性的抑制血小板膜表面的嘌呤性二磷酸腺苷受体结合,有效促进cAMP依赖的血管扩张刺激磷蛋白磷酸化,并抑制纤维蛋白原受体,进而抑制血小板聚集[4]。基于此,本研究旨在探究阿司匹林联合氯吡格雷治疗脑梗死患者的疗效,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选取2019年8月至2020年8月本院收治的脑梗死患者400例作为研究对象,随机分为两组,各200例。对照组男110例,女90例;年龄46~76岁,平均年龄(59.70±2.10)岁。观察组男100例,女100例;年龄47~78岁,平均年龄(60.00±2.10)岁。两组临床资料比较差异无统计学意义,具有可比性。本研究获得医院伦理委员会审核批准。纳入标准:认知功能良好,意识清醒,依从性高;美国国立卫生院神经功能缺损评分(NIHSS)[5]为0~42分;患者及家属均签署知情同意书。排除标准:有出血倾向;精神类疾病。

1.2 方法 用药治疗前告知患者药物的使用禁忌、服药方法及功效等,并解答患者提出的疑问,以提高患者治疗依从性。

对照组采用阿司匹林(湖南恒伟药业股份有限公司,国药准字H43020919)治疗,饭后温水服100 mg,每天1次。观察组采用阿司匹林联合氯吡格雷(深圳信立泰药业股份有限公司,国药准字H20000542)治疗,阿司匹林用法同对照组,氯吡格雷每次75 mg,每天1次。两组均治疗1个月。

1.3 观察指标及评价标准 ①神经功能:采用NIHSS评分进行评价,评分越低表明神经功能越好。②日常生活状态:采用Barthel指数计分法(BI)[6]进行评价,评分越低表明活动功能越好。③临床疗效[7]:显效,治疗后患者临床症状与体征全部消失,肌力以及神经功能恢复正常,好转程度为70%~90%;有效,治疗后患者临床症状与体征有所改善,但依然存在部分功能障碍,好转程度为30%~69%;无效,治疗后患者临床症状与体征未见改善甚至病情恶化,好转程度<30%。总有效率=显效率+有效率。④不良反应:头晕、胃肠道异常及轻度出血。

1.4 统计学方法 采用SPSS 26.0统计学软件进行数据分析,计量资料以“±s”表示,行t检验,计数资料以[n(%)]表示,行χ2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

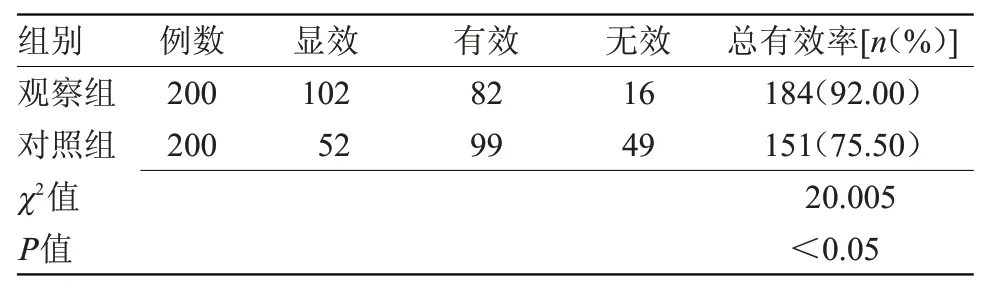

2.1 两组临床疗效比较 观察组治疗总有效率为92.00%,高于对照组的75.50%,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组临床疗效比较

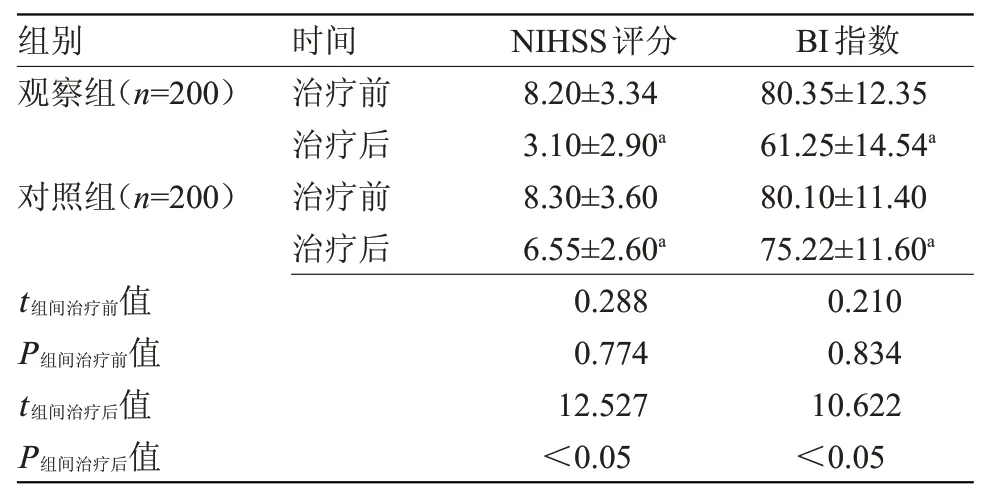

2.2 两组NIHSS评分、BI指数比较 治疗前,两组NIHSS评分、BI指数比较差异无统计学意义;治疗后,观察组NIHSS评分、BI指数均低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组NIHSS评分、BI指数比较(±s,分)

表2 两组NIHSS评分、BI指数比较(±s,分)

注:NIHSS,美国国立卫生研究院卒中量表;BI,Barthel指数。与本组治疗前比较,a P<0.05

?

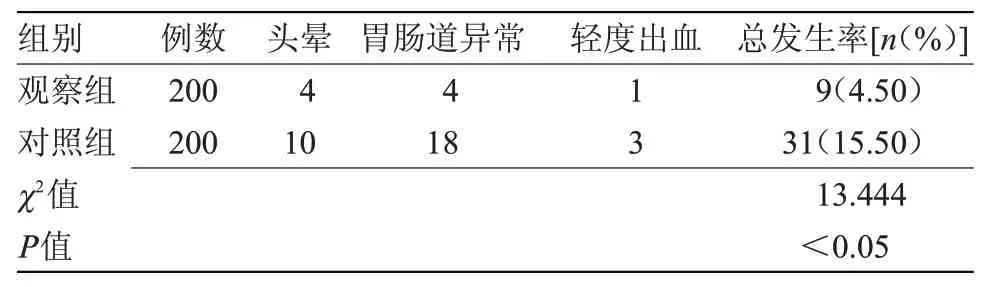

2.3 两组不良反应发生率比较 观察组不良反应发生率为4.50%,低于对照组的15.50%,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 两组不良反应发生率比较

3 讨论

目前我国正处于人口老龄化的时代,脑梗死是一种危险的脑血管疾病,患者致残率、死亡率均较高,同时,对家庭及社会的负担也比较严重。该病的主要原因为血流阻塞,颅内动脉粥样硬化是引起脑梗死的因素之一。大部分脑梗死患者发病比较急,可在活动或休息时突然发作,发病几小时后,病情会迅速发展,出现失语、面部或肢体瘫痪,共济失调、甚至昏迷等症状。脑梗死的具体发病机制尚未明确,任何原因导致的大脑任意一支供血动脉发生狭窄或者闭塞,导致其所支配的区域脑组织供血严重下降或者彻底中断,引起这部分脑组织缺血、变形、坏死,即形成脑梗死。

临床上,特异性治疗通常为溶栓治疗。溶栓治疗具有明显的抗凝作用,但由于患者大部分合并动脉粥样硬化,溶栓治疗只针对抗凝机制,但无法治疗动脉粥样硬化斑块,对于再次梗死,或溶栓困难,以及动脉粥样硬化的治疗,不能完全靠溶栓药物,需进一步应用抗栓及抗动脉粥样硬化药物,因此,采用更有效的治疗方法对脑梗死患者后期的治疗具有重要意义。阿司匹林,也称为乙酰水杨酸,具有止痛和解热的作用。该药物不仅在临床上用于治疗头痛、感冒和发烧,还可用于预防和治疗缺血性心脏病、心绞痛、心肺梗死和脑血栓形成。阿司匹林的治疗机制是抑制环氧化镁的产生和减少血小板的聚集反应,从而减少血栓的形成。尽管阿司匹林具有很强的抗血小板作用,但并非所有服用阿司匹林的患者均能有效预防心血管和脑血管事件的发生,这种现象称为阿司匹林抵抗。一些研究已证明,阿司匹林抵抗确实存在于脑梗死患者,甚至一些健康的年轻人中[7]。目前,阿司匹林抵抗机制尚未明确,基于各种实验室检查方法的不同而有不同定义。氯吡格雷属于新一代抗血小板药物,通常用于治疗由血小板聚集引起的心脏、大脑和其他动脉循环异常疾病。该药物与阿司匹林有不同的作用靶点,不仅可有效抑制血小板凝集,而且可避免二磷酸腺苷和血小板,受体结合防止纤维蛋白原与糖蛋白相互作用。临床研究[8]表明,氯吡格雷可抑制斑块中巨噬细胞和脂质细胞的产生,从而增加平滑肌细胞的数量,达到稳定斑块和避免破裂的效果。阿司匹林联合氯吡格雷治疗脑梗死不仅可抑制血小板的积聚和活化,而且可抑制血栓的产生或扩展,使患者体内的血流状态发生变化,从而改善患者的神经损伤功能。

本研究结果表明,治疗后,观察组NIHSS评分、BI指数均低于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。观察组治疗总有效率为92.00%,高于对照组的75.50%,差异有统计学意义(P<0.05)。观察组不良反应发生率为4.50%,明显低于对照组的15.50%,差异有统计学意义(P<0.05)。表明阿司匹林联合氯吡格雷治疗脑梗死患者效果显著,安全性及应用价值较高。分析原因为,阿司匹林药物可有效预防血栓形成并抑制血小板聚集。氯吡格雷对血小板聚集也有较好的抑制作用。两者结合使用可有效改善患者的血流状况。与单一阿司匹林药物相比,联合治疗可更快地控制症状,从而有效地促进患者康复。但本研究存在样本量较少,研究时间较短等不足,需进一步讨论,以期为临床提供指导。

综上所述,阿司匹林联合氯吡格雷治疗脑梗死患者,可有效改善患者的神经功能及日常活动能力,药物安全性较高,值得临床推广应用。